撰稿|謝銘鴻

➤AI機器人與人類之間的倫理界線 在座談開始之前,王兆祥先向聽眾分享機器人影片:一隻純白機器人身處起居空間,以手臂夾起洗衣籃、按下電梯按鈕,動作靈活流暢,和人類工作者毫無二致。王兆祥表示:「大家看到的不是科幻電影,這是我們家的產品。」

他所任職的全智通公司(Aeolus Robotics),集結國際AI專家,專門生產搭載AI系統的雙臂機器人,旗下產品已被引入日本長照第一線,服務長者病患。影片開場呼應了Openbook本屆年度論壇的背景:AI機器人已全面進入生活各層面,勢不可擋。

回到今日的講題,王兆祥先是以自身專業,釋義「AI」與「機器人」兩種科技術語。凡是有牽涉到演算法、能根據數據而自我調整的軟體都算是AI,諸如臉書Facebook、Instagram、抖音TikTok,而任何機械,都被歸類為機器人,不一定得用人類的型態打造。

近年來兩種科技飛快進展,功能、效率越發強大,逐漸脫離作為機械軟體的本質,打破機械與人類的藩籬。在萬能的AI機器人面前,人的獨特性遭受挑戰,這也一直是諸多虛構文學、科幻電影不斷討論的議題。根據此背景,論壇活動主持人提問,究竟有什麼事是AI機器人在倫理上「不能做的」?若機器人什麼都可以做,那麼它和人類的差異又究竟何在?

對於王兆祥而言,面對這種問題,通常科技公司會有「政治正確」的說法,譬如「機器人不需要去愛」、「機器人不應該傷害人類」,把人的情感獨立成無可撼動的鐵則。然而,他認為這種說法已不適用。機器人已經滲入人類的情感體系:社交媒體上具針對性的謾罵言論,往往由AI機器人所製造;演算法讓AI精確掌握使用者喜好,持續提供具吸引力的內容,使用者不可避免地產生情感依附。就算是私密的情感連結,機器人也有能力辦到。

因此,王兆祥提供另一個問題切入點:「我認為機器人不應該有人權。」換句話說,機器人作為工具的角色應該被保留,劃清人類為使用者、機器人為工具的終極關係。

王兆祥回顧全智通產品的發想過程:身為「理工人」的他第一次前往照護現場,卻發現照護人員處理事務太過瑣碎,佔用許多勞力資源。於是,王兆祥開始發想設計機器人,以分擔照護人員處理雜事的精力。

全智通推出產品的初衷,僅是想設計一種輔助工具,即便它在互動過程中可能會與使用者產生情感,但它的本質不會改變。如若有意外、傷害發生,該要負責的並非工具,而是身為使用者的人類。王兆祥依據人機倫理界線劃分權責,為接下來的討論奠下基調。

針對「機器人能做什麼」、「不能做什麼」的思考,擁有家醫科、老年醫學科、安寧醫療背景的陳家宏醫師,則從醫療專業切入探討問題。他回應王兆祥在醫療現場觀察到的現象:「現實的問題會激發我們的需求,需求就會創造無限可能。」

醫療工作吃力不討好,護理人員往往無暇休息用餐,只能以手搖飲果腹。在「珍珠奶茶傳說 」流傳的勞力密集環境,現實問題刺激了機器人的潛在效用。若機器人能幫助分擔重複性高的作業,並且各司其職,將為醫療人員帶來莫大幫助。隨著未來新的挑戰出現,機器人所負責的作業內容亦將調整。

另一方面,科技應用不一定得被動等待需求出現,時不時也能主動提升作業效能,例如能永遠保持客觀的AI軟體,導入大數據與深度學習的技術,能夠為急診醫師或外科醫師提供直接幫助。譬如急診醫師若連續處理多名重症病患,客觀判斷難免會被經驗約束,預設下一位求醫的病患也會情況嚴重,從而影響診斷準確性。這時,若AI適時提供評估建議,即能避免人類出於情感回饋而造成的誤差。觀看醫療影像的外科醫師切換各病患的影像資料時,AI也能透過大數據資訊提出判讀建議,輔助處理影像的效率及正確性。

然而,陳家宏亦提醒,機械軟體在情感上的聯繫仍是值得深思的議題。人性具有高度複雜性,對於每個人的內心小劇場,就算是客觀的機器人也難以做出最適當的判讀。也因此,在討論「機器人不能做什麼」時,與其聚焦在機器人的能力,更應該保持謹慎態度,「需要更多嚴謹的準備跟思考。」

➤AI機器人能為病患保留隱私、提供居家個人化服務 陳家宏指出,大眾對於都市與偏鄉的醫療落差存有普遍迷思。他以醫療資源豐沛、交通相對便利的雙北就醫情況為例:乍看之下,救護車幾乎都能在10分鐘內穿梭於廣大的轄區,將病患送至鄰近醫院,民眾在晚上想要去診所就醫也並非難事。但事實上,就算在首善之都,每個人的醫療可及性(accessibility)也不平等,和想像有所出入。

失能長者、身心障礙者,或居住在無電梯公寓的長輩,就醫過程皆十分不便,往往得妥協於環境。例如住在公寓社區的失智者,一旦症狀加劇產生幻想,就會大喊救命,在社區引發的效應也會對病患本人及家屬造成負擔。居住在人情緊密的小巷弄內,只要一有救護車駛進,好奇的街訪鄰居紛紛開窗偷看,身體已經不適的病患立刻又被施加心理壓力。因此,陳家宏強調,都市裡的資源分配及個案的個別情況不同,仍應受到更多關懷與重視。

以上案例,往往牽涉到個人亟欲隱藏的隱私層面。疾病或年齡所造成的限制,或種種隱藏起來的心靈傷痕,眾目睽睽下被狼狽地攤開,這正是陳家宏希望能改善的境況。正因如此,陳家宏戮力推動在宅醫療,並擔任台灣在宅醫療學會副祕書長。他堅定且誠懇地說道,在照護的互動過程中,醫療人員勢必目睹每個人的祕密,這些祕密逐漸累積成照護細節,凝聚起來的細節轉換成生活方向,最後提煉成照護者的決策力量,成為醫療支援生活的關鍵資料庫。

在AI機器人涉入長照領域的當代,人工智慧的決策能力與在宅醫療的需求,都將是建立設施時應注意衡量的要點。AI機器人能為患者保留隱私、累積照護方針的同時,還能為不方便就醫的對象在居家提供個人化服務。陳家宏認為「醫療本身只是生活的一小部分」,而「在宅醫療其實是打破醫院框架的想法 」,因此,將日常生活空間轉換為治療場域也未嘗不可。

然而,科技設計者該如何依據錯綜複雜的情感人性,研發最適合的AI機器人?王兆祥延伸討論AI機器人業界的另一項主流產品:陪伴機器人。

➤陪伴機器人:消毒、送貨、巡房,為你唱生日歌 王兆祥表示,陪伴機器人是為了給予使用者心靈上的撫慰,設計出的機器人不限於人的外型。根據不同需求,研發設計出的產品也會有所不同。他舉日本一款知名的陪伴機器人「智能小海豹PARO」為例:小海豹PARO樣貌是一隻毛茸茸海豹,動作溫吞遲緩,具備發熱功能,觸摸時格外舒適。它會用眨眼、發聲、輕柔擺動頭及尾部來回應觸碰,抱起來簡直幸福感「爆棚」。

既然王兆祥認為AI機器人的工具性應該被保留下來,和人類不可混為一談,為何市面上大部分的機器人多半還是仿照人的型態製作?王兆祥的回應充滿現實骨感:「機器要在人的環境裡面走,長得太難看也有點不好意思。」他接著解釋:「實體機器人跟演藝圈一樣,長得帥、長得好看就贏一半,其他都不重要。這是一個外貌決定一切的產業。」

人對外貌的好惡,終究凌駕機器的工具性本質。人類對機械無可避免的感性依賴,驗證王兆祥先前提及的觀察。再者,若AI機器人的設定是「做工的人」卻粗製濫造,豈不移植了真實社會中,人們對勞動者的刻板印象?層層相疊的倫理議題,委實一言難盡。不過,可以確認的是,人類的審美觀點及偏好會左右AI機器人的外型設計。

VIDEO

人性與機械間的千絲萬縷,牽涉到更多意想不到的情境。王兆祥說:「機器一定要讓人類夠喜歡、夠可愛,才有辦法融入人類的環境裡面。」

王兆祥負責生產的AI機器人,在醫療現場主要負責消毒、送貨、巡房等勞動作業,還有唱生日快樂歌——你沒看錯,為照護對象唱歌,竟也是照護機器人的功能!令人印象深刻的是,在某場老人院慶生會上,機器人的歌唱功能因意外故障,結果沒有獲得慶生歌曲的壽星不禁慍怒,老人院還因此向全智通機器人公司求償,令王兆祥及同仁哭笑不得。

王兆祥強調,連結情感在機器人議題上是發展中的趨勢。不管是ChatGPT、Siri,或者正在實驗階段、將為AI程式賦予肉身的「具身智能」(Embodied AI)如今都大行其道,人工智慧似乎將要飛天遁地。然而他也意識到,儘管社會普遍資訊化,卻依然沒有減緩服務業的缺工處境:「過去這幾年,多數的科技巨頭其實都沒有在解決物理生活中發生的問題。」

他將這個弔詭的現象歸因於人:「人實在太萬能了,可以餵藥、幫病人翻身、幫病人拍背、幫病人洗澡,什麼都可以做,就變成什麼都要做。」若每項作業都能藉由人來完成,那麼,究竟什麼事是人必須得做的?又有什麼事是人不必做的?

王兆祥於是提到另一種科技設計構思,不僅能運用於長照現場,也能廣泛使用在其他服務業,大幅提升工作效能,那就是「人機協作」。

➤人機協作新想像,引爆無限可能 王兆祥認為,要藉由AI機器人提升產能效率,並非只能仰賴AI機器人的能力,一昧執著於「機器能做什麼」、「人能做什麼」的片面觀點。若能根據不同產業,重新審視、規劃作業流程,進行全盤性的的重新思考與創造,分辨「機器可以做的事」跟「只有人可以做的事」,就能清楚為人力與機械進行分工,達成「人機協作」的和諧關係,更能對長照服務、在宅醫療帶來顯著影響。

談到在宅醫療,王兆祥詢問陳家宏:在台灣若要實行在宅醫療,那麼老人居所附近的鄰里,可以如何安裝AI機器人設備,以期在社區空間營造照護環境?陳家宏認為,長照社區不一定得安裝實體設施,只要意識到社區運作流程,找出科技能夠輔助的環節,接著凝聚社區本體的力量,就能以人機協作的概念,形成完善的長照模式,突破對社區的想像。

以超商為例,陳家宏指出,巷口便利商店是長輩日常活動的重要地點。常去超商的長輩經常跟店員見面,彼此相互熟悉,形成守望相助的風氣。街坊鄰舍的可貴,正來自在地情感與信任所形成的共生關係。如果在長輩的同意下,讓家屬、熟人及聯絡人(考慮到有些長輩可能獨居)得以透過科技讓GPS定位、AI智能輔助等科技功能掌握長者即時位置資訊、確認意識狀態,就能夠及時偵測緊急狀況,並立即通報醫療單位處理。

陳家宏也請教王兆祥:既然AI是一種深度學習的演算法,那麼不斷學習使用者的相關資訊後,AI是否會慢慢生長成使用者的樣貌?這是未來趨勢,抑或是現在進行式?

面對AI與使用者相輔相成的議題,王兆祥回應:以現在科技而言,AI絕對有能力比使用者更了解自己,進而反饋使用者偏愛的內容。他分享前往海外參加照護科技展的經驗,驚覺和食品展的相似度極高:原來科技能大力輔助食品加工的環節,免去人力準備餐點的資源。而長者喜愛的食品、需要的營養品、用藥資訊,也能透過AI整合串聯,甚至再度藉由鄰里巷口的便利商店,利用機器人送達長者居所。

科技多面向的統整,創造更多人機協作的延伸契機。AI只是提供一種運作模式,而設計規劃、實際功能,端看使用者的需求。儘管兩位與談者分別來自不同專業領域,但對人機協作的共識與見解,卻是殊途同歸,印證AI機器人未來在長照場域的關鍵位置。

➤AI長照發展,必回歸人性本質 講座活動進入尾聲,關於AI機器人與長照議題,兩位與談人分享了各自的推薦書單給現場聽眾。

陳家宏希望以漸進閱讀的方式,帶給觀眾啟發。

他首先推薦《照護的邏輯:比賦予病患選擇更重要的事》,表示人並非與生俱來就習慣與疾病共存,而本書能帶領讀者討論疾病對生命的初始影響歷程。面對生命將盡的處境是一大學問,《在宅醫療從cure到care:偏鄉醫師余尚儒的翻轉病房提案》藉由在宅醫療,試圖處理醫療疾病的共性。最後他推薦的小說《生命的停車場》則是取景於日本,描繪主角面對病患的心路歷程,不僅可以作為日本、台灣不同醫療文化的比對借鏡,更帶讀者從感性視角凝視生命。

理工背景的王兆祥,則是將推薦書籍分成兩個面向。他提到最近閱讀的漫畫《進擊的巨人》與《葬送的芙莉蓮》,內容皆涉及面對死亡與分別的痛苦課題。另一個面向關於錯誤決策,例如《人類三部曲》討論人類群體往往做出糟糕決策的歷史緣由,《蘋果橘子經濟學》和《數位麵包屑裡的各種好主意:社會物理學——剖析意念傳播方式的新科學》則是以行為經濟學派的角度切入,探究隱藏在個人決策背後的人性。

AI機器人乃現今社會中舉足輕重的議題,對生活各層面產生重大影響,包括台灣大眾越來越普遍要面對的長照議題。王兆祥和陳家宏利用自身專業,繪出AI機器人與醫療長照結合的藍圖,同時辯證其中曲折細膩的人性流動。不論是醫療現場的智能設備,或是人機協作的可能性,兩人一再重申:科技始於人性,所有的工具都得回溯至需求的根源。

陳家宏最後舉例電影《浩劫重生》裡的排球Wilson:在生命需要非常強大的情感支持時,就算是一顆排球也能成為人的寄託,而人也會想盡辦法把它變成你想要的模樣。AI機器人,乃至於任何的科技產品,看似客觀理性、精準無誤,卻在在映照了身為人的本質,保存了人的溫暖與關懷。●

➤2023Openbook好書獎.年度論壇

▇ 當AI理解感情,他也能(幫忙)處理情緒勞動嗎?

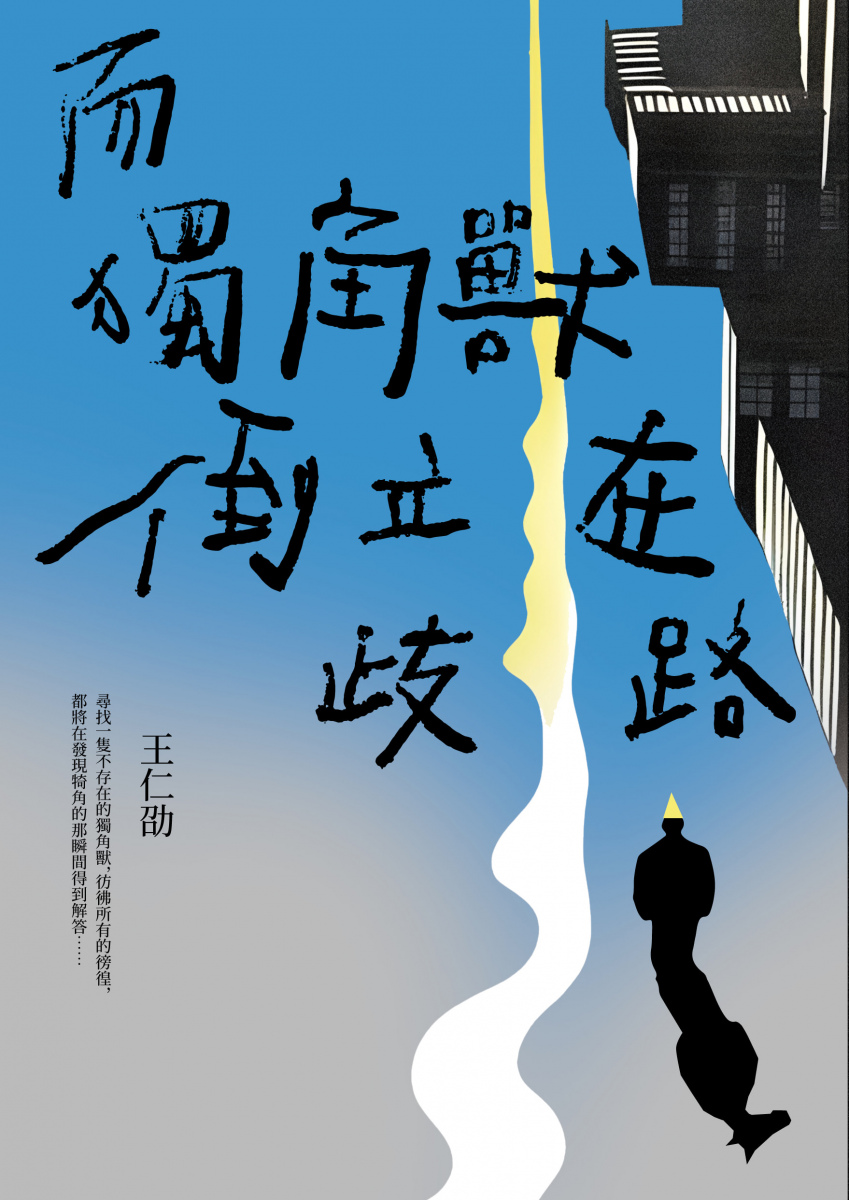

而獨角獸倒立在歧路

而獨角獸倒立在歧路

年度論壇 1》AI可以幫你愛/照顧一個人嗎?當機器人進入照護現場

撰稿|謝銘鴻

攝影|張震洲

➤AI機器人與人類之間的倫理界線

在座談開始之前,王兆祥先向聽眾分享機器人影片:一隻純白機器人身處起居空間,以手臂夾起洗衣籃、按下電梯按鈕,動作靈活流暢,和人類工作者毫無二致。王兆祥表示:「大家看到的不是科幻電影,這是我們家的產品。」

他所任職的全智通公司(Aeolus Robotics),集結國際AI專家,專門生產搭載AI系統的雙臂機器人,旗下產品已被引入日本長照第一線,服務長者病患。影片開場呼應了Openbook本屆年度論壇的背景:AI機器人已全面進入生活各層面,勢不可擋。

回到今日的講題,王兆祥先是以自身專業,釋義「AI」與「機器人」兩種科技術語。凡是有牽涉到演算法、能根據數據而自我調整的軟體都算是AI,諸如臉書Facebook、Instagram、抖音TikTok,而任何機械,都被歸類為機器人,不一定得用人類的型態打造。

近年來兩種科技飛快進展,功能、效率越發強大,逐漸脫離作為機械軟體的本質,打破機械與人類的藩籬。在萬能的AI機器人面前,人的獨特性遭受挑戰,這也一直是諸多虛構文學、科幻電影不斷討論的議題。根據此背景,論壇活動主持人提問,究竟有什麼事是AI機器人在倫理上「不能做的」?若機器人什麼都可以做,那麼它和人類的差異又究竟何在?

對於王兆祥而言,面對這種問題,通常科技公司會有「政治正確」的說法,譬如「機器人不需要去愛」、「機器人不應該傷害人類」,把人的情感獨立成無可撼動的鐵則。然而,他認為這種說法已不適用。機器人已經滲入人類的情感體系:社交媒體上具針對性的謾罵言論,往往由AI機器人所製造;演算法讓AI精確掌握使用者喜好,持續提供具吸引力的內容,使用者不可避免地產生情感依附。就算是私密的情感連結,機器人也有能力辦到。

因此,王兆祥提供另一個問題切入點:「我認為機器人不應該有人權。」換句話說,機器人作為工具的角色應該被保留,劃清人類為使用者、機器人為工具的終極關係。

王兆祥回顧全智通產品的發想過程:身為「理工人」的他第一次前往照護現場,卻發現照護人員處理事務太過瑣碎,佔用許多勞力資源。於是,王兆祥開始發想設計機器人,以分擔照護人員處理雜事的精力。

全智通推出產品的初衷,僅是想設計一種輔助工具,即便它在互動過程中可能會與使用者產生情感,但它的本質不會改變。如若有意外、傷害發生,該要負責的並非工具,而是身為使用者的人類。王兆祥依據人機倫理界線劃分權責,為接下來的討論奠下基調。

針對「機器人能做什麼」、「不能做什麼」的思考,擁有家醫科、老年醫學科、安寧醫療背景的陳家宏醫師,則從醫療專業切入探討問題。他回應王兆祥在醫療現場觀察到的現象:「現實的問題會激發我們的需求,需求就會創造無限可能。」

醫療工作吃力不討好,護理人員往往無暇休息用餐,只能以手搖飲果腹。在「珍珠奶茶傳說」流傳的勞力密集環境,現實問題刺激了機器人的潛在效用。若機器人能幫助分擔重複性高的作業,並且各司其職,將為醫療人員帶來莫大幫助。隨著未來新的挑戰出現,機器人所負責的作業內容亦將調整。

另一方面,科技應用不一定得被動等待需求出現,時不時也能主動提升作業效能,例如能永遠保持客觀的AI軟體,導入大數據與深度學習的技術,能夠為急診醫師或外科醫師提供直接幫助。譬如急診醫師若連續處理多名重症病患,客觀判斷難免會被經驗約束,預設下一位求醫的病患也會情況嚴重,從而影響診斷準確性。這時,若AI適時提供評估建議,即能避免人類出於情感回饋而造成的誤差。觀看醫療影像的外科醫師切換各病患的影像資料時,AI也能透過大數據資訊提出判讀建議,輔助處理影像的效率及正確性。

然而,陳家宏亦提醒,機械軟體在情感上的聯繫仍是值得深思的議題。人性具有高度複雜性,對於每個人的內心小劇場,就算是客觀的機器人也難以做出最適當的判讀。也因此,在討論「機器人不能做什麼」時,與其聚焦在機器人的能力,更應該保持謹慎態度,「需要更多嚴謹的準備跟思考。」

➤AI機器人能為病患保留隱私、提供居家個人化服務

陳家宏指出,大眾對於都市與偏鄉的醫療落差存有普遍迷思。他以醫療資源豐沛、交通相對便利的雙北就醫情況為例:乍看之下,救護車幾乎都能在10分鐘內穿梭於廣大的轄區,將病患送至鄰近醫院,民眾在晚上想要去診所就醫也並非難事。但事實上,就算在首善之都,每個人的醫療可及性(accessibility)也不平等,和想像有所出入。

失能長者、身心障礙者,或居住在無電梯公寓的長輩,就醫過程皆十分不便,往往得妥協於環境。例如住在公寓社區的失智者,一旦症狀加劇產生幻想,就會大喊救命,在社區引發的效應也會對病患本人及家屬造成負擔。居住在人情緊密的小巷弄內,只要一有救護車駛進,好奇的街訪鄰居紛紛開窗偷看,身體已經不適的病患立刻又被施加心理壓力。因此,陳家宏強調,都市裡的資源分配及個案的個別情況不同,仍應受到更多關懷與重視。

以上案例,往往牽涉到個人亟欲隱藏的隱私層面。疾病或年齡所造成的限制,或種種隱藏起來的心靈傷痕,眾目睽睽下被狼狽地攤開,這正是陳家宏希望能改善的境況。正因如此,陳家宏戮力推動在宅醫療,並擔任台灣在宅醫療學會副祕書長。他堅定且誠懇地說道,在照護的互動過程中,醫療人員勢必目睹每個人的祕密,這些祕密逐漸累積成照護細節,凝聚起來的細節轉換成生活方向,最後提煉成照護者的決策力量,成為醫療支援生活的關鍵資料庫。

在AI機器人涉入長照領域的當代,人工智慧的決策能力與在宅醫療的需求,都將是建立設施時應注意衡量的要點。AI機器人能為患者保留隱私、累積照護方針的同時,還能為不方便就醫的對象在居家提供個人化服務。陳家宏認為「醫療本身只是生活的一小部分」,而「在宅醫療其實是打破醫院框架的想法 」,因此,將日常生活空間轉換為治療場域也未嘗不可。

然而,科技設計者該如何依據錯綜複雜的情感人性,研發最適合的AI機器人?王兆祥延伸討論AI機器人業界的另一項主流產品:陪伴機器人。

➤陪伴機器人:消毒、送貨、巡房,為你唱生日歌

王兆祥表示,陪伴機器人是為了給予使用者心靈上的撫慰,設計出的機器人不限於人的外型。根據不同需求,研發設計出的產品也會有所不同。他舉日本一款知名的陪伴機器人「智能小海豹PARO」為例:小海豹PARO樣貌是一隻毛茸茸海豹,動作溫吞遲緩,具備發熱功能,觸摸時格外舒適。它會用眨眼、發聲、輕柔擺動頭及尾部來回應觸碰,抱起來簡直幸福感「爆棚」。

既然王兆祥認為AI機器人的工具性應該被保留下來,和人類不可混為一談,為何市面上大部分的機器人多半還是仿照人的型態製作?王兆祥的回應充滿現實骨感:「機器要在人的環境裡面走,長得太難看也有點不好意思。」他接著解釋:「實體機器人跟演藝圈一樣,長得帥、長得好看就贏一半,其他都不重要。這是一個外貌決定一切的產業。」

人對外貌的好惡,終究凌駕機器的工具性本質。人類對機械無可避免的感性依賴,驗證王兆祥先前提及的觀察。再者,若AI機器人的設定是「做工的人」卻粗製濫造,豈不移植了真實社會中,人們對勞動者的刻板印象?層層相疊的倫理議題,委實一言難盡。不過,可以確認的是,人類的審美觀點及偏好會左右AI機器人的外型設計。

人性與機械間的千絲萬縷,牽涉到更多意想不到的情境。王兆祥說:「機器一定要讓人類夠喜歡、夠可愛,才有辦法融入人類的環境裡面。」

王兆祥負責生產的AI機器人,在醫療現場主要負責消毒、送貨、巡房等勞動作業,還有唱生日快樂歌——你沒看錯,為照護對象唱歌,竟也是照護機器人的功能!令人印象深刻的是,在某場老人院慶生會上,機器人的歌唱功能因意外故障,結果沒有獲得慶生歌曲的壽星不禁慍怒,老人院還因此向全智通機器人公司求償,令王兆祥及同仁哭笑不得。

王兆祥強調,連結情感在機器人議題上是發展中的趨勢。不管是ChatGPT、Siri,或者正在實驗階段、將為AI程式賦予肉身的「具身智能」(Embodied AI)如今都大行其道,人工智慧似乎將要飛天遁地。然而他也意識到,儘管社會普遍資訊化,卻依然沒有減緩服務業的缺工處境:「過去這幾年,多數的科技巨頭其實都沒有在解決物理生活中發生的問題。」

他將這個弔詭的現象歸因於人:「人實在太萬能了,可以餵藥、幫病人翻身、幫病人拍背、幫病人洗澡,什麼都可以做,就變成什麼都要做。」若每項作業都能藉由人來完成,那麼,究竟什麼事是人必須得做的?又有什麼事是人不必做的?

王兆祥於是提到另一種科技設計構思,不僅能運用於長照現場,也能廣泛使用在其他服務業,大幅提升工作效能,那就是「人機協作」。

➤人機協作新想像,引爆無限可能

王兆祥認為,要藉由AI機器人提升產能效率,並非只能仰賴AI機器人的能力,一昧執著於「機器能做什麼」、「人能做什麼」的片面觀點。若能根據不同產業,重新審視、規劃作業流程,進行全盤性的的重新思考與創造,分辨「機器可以做的事」跟「只有人可以做的事」,就能清楚為人力與機械進行分工,達成「人機協作」的和諧關係,更能對長照服務、在宅醫療帶來顯著影響。

談到在宅醫療,王兆祥詢問陳家宏:在台灣若要實行在宅醫療,那麼老人居所附近的鄰里,可以如何安裝AI機器人設備,以期在社區空間營造照護環境?陳家宏認為,長照社區不一定得安裝實體設施,只要意識到社區運作流程,找出科技能夠輔助的環節,接著凝聚社區本體的力量,就能以人機協作的概念,形成完善的長照模式,突破對社區的想像。

以超商為例,陳家宏指出,巷口便利商店是長輩日常活動的重要地點。常去超商的長輩經常跟店員見面,彼此相互熟悉,形成守望相助的風氣。街坊鄰舍的可貴,正來自在地情感與信任所形成的共生關係。如果在長輩的同意下,讓家屬、熟人及聯絡人(考慮到有些長輩可能獨居)得以透過科技讓GPS定位、AI智能輔助等科技功能掌握長者即時位置資訊、確認意識狀態,就能夠及時偵測緊急狀況,並立即通報醫療單位處理。

陳家宏也請教王兆祥:既然AI是一種深度學習的演算法,那麼不斷學習使用者的相關資訊後,AI是否會慢慢生長成使用者的樣貌?這是未來趨勢,抑或是現在進行式?

面對AI與使用者相輔相成的議題,王兆祥回應:以現在科技而言,AI絕對有能力比使用者更了解自己,進而反饋使用者偏愛的內容。他分享前往海外參加照護科技展的經驗,驚覺和食品展的相似度極高:原來科技能大力輔助食品加工的環節,免去人力準備餐點的資源。而長者喜愛的食品、需要的營養品、用藥資訊,也能透過AI整合串聯,甚至再度藉由鄰里巷口的便利商店,利用機器人送達長者居所。

科技多面向的統整,創造更多人機協作的延伸契機。AI只是提供一種運作模式,而設計規劃、實際功能,端看使用者的需求。儘管兩位與談者分別來自不同專業領域,但對人機協作的共識與見解,卻是殊途同歸,印證AI機器人未來在長照場域的關鍵位置。

➤AI長照發展,必回歸人性本質

講座活動進入尾聲,關於AI機器人與長照議題,兩位與談人分享了各自的推薦書單給現場聽眾。

陳家宏希望以漸進閱讀的方式,帶給觀眾啟發。

他首先推薦《照護的邏輯:比賦予病患選擇更重要的事》,表示人並非與生俱來就習慣與疾病共存,而本書能帶領讀者討論疾病對生命的初始影響歷程。面對生命將盡的處境是一大學問,《在宅醫療從cure到care:偏鄉醫師余尚儒的翻轉病房提案》藉由在宅醫療,試圖處理醫療疾病的共性。最後他推薦的小說《生命的停車場》則是取景於日本,描繪主角面對病患的心路歷程,不僅可以作為日本、台灣不同醫療文化的比對借鏡,更帶讀者從感性視角凝視生命。

理工背景的王兆祥,則是將推薦書籍分成兩個面向。他提到最近閱讀的漫畫《進擊的巨人》與《葬送的芙莉蓮》,內容皆涉及面對死亡與分別的痛苦課題。另一個面向關於錯誤決策,例如《人類三部曲》討論人類群體往往做出糟糕決策的歷史緣由,《蘋果橘子經濟學》和《數位麵包屑裡的各種好主意:社會物理學——剖析意念傳播方式的新科學》則是以行為經濟學派的角度切入,探究隱藏在個人決策背後的人性。

AI機器人乃現今社會中舉足輕重的議題,對生活各層面產生重大影響,包括台灣大眾越來越普遍要面對的長照議題。王兆祥和陳家宏利用自身專業,繪出AI機器人與醫療長照結合的藍圖,同時辯證其中曲折細膩的人性流動。不論是醫療現場的智能設備,或是人機協作的可能性,兩人一再重申:科技始於人性,所有的工具都得回溯至需求的根源。

陳家宏最後舉例電影《浩劫重生》裡的排球Wilson:在生命需要非常強大的情感支持時,就算是一顆排球也能成為人的寄託,而人也會想盡辦法把它變成你想要的模樣。AI機器人,乃至於任何的科技產品,看似客觀理性、精準無誤,卻在在映照了身為人的本質,保存了人的溫暖與關懷。●

➤2023Openbook好書獎.年度論壇

▇ 當AI理解感情,他也能(幫忙)處理情緒勞動嗎?

時間| 11月15日(三)20:00-21:30

地點|誠品書店信義店 敦南典藏區

主講|劉育成(東吳大學社會系副教授)、吳昱宏(中央研究院中文詞知識庫小組)

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量