書評》礦脈交織的書寫——讀《石頭記》

翻開《石頭記》之前,不妨先來思考,何謂石頭。

來自科學的定義:不均質的固態礦物集合體,地層的基礎。

若我們將「礦物」與「地層」,代換為「事件」與「歷史」,會變成什麼呢?建築,或許就是種「固態事件集合體」,歷史的舞台。累代的基礎建設與歷史遺跡,不均勻地埋於地底,考古學者或許會同意,那也是某種石頭。

累代的基礎建設與歷史遺跡,不均勻地堆疊為城市,堆疊為你我的日常生活——這也是某種石頭嗎?

讓我們更大膽一點,將詞彙代換為「記憶」與「自我」。

記憶能成為固態嗎?若說電腦的記憶體,這由矽晶圓組成的固體,是自我的延伸,我是相信的。

而即便不經特意加工的天然石頭,事實上也能成為歷史的材質,自我的基礎。人類學家修・萊佛士(Hugh Raffles)正透過這本奇異的書,告訴我們,人與石頭彼此纏結的可能。

➤石頭是時空的遺跡

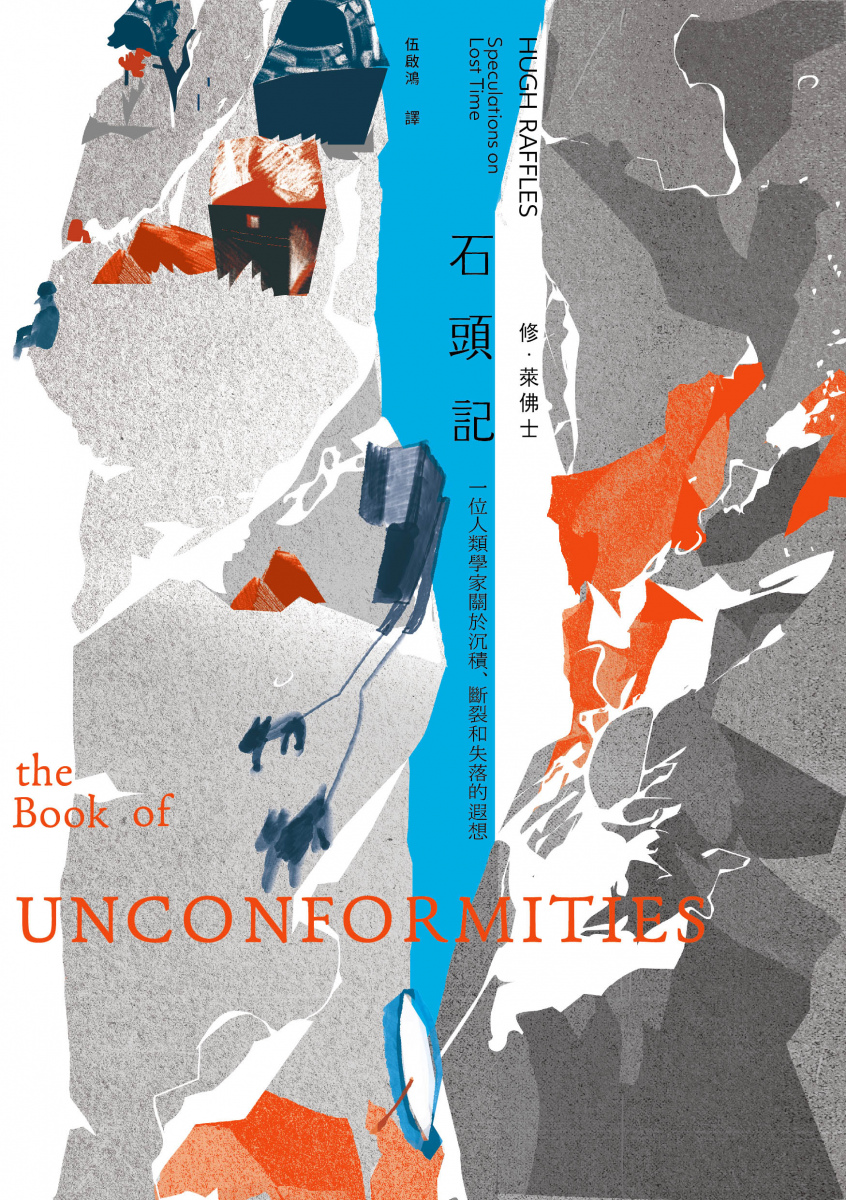

本書的英文標題其實叫「不整合之書」(The Book of Unconformities),副標題則是「思索失落的時間」(Speculations on Lost Time)。中文的副標也有幾個關鍵字,「人類學家」關於「沉積、斷裂和失落」的遐想。這些線索,足以暗示讀者聚焦於歷史與記憶的斷裂處,那些需要思索來填補的空白,那像是文學課題,但同時也可以是當代人類學的課題。

石頭的神奇之處在於,龐大如山體,微小如卵石,很可能具有極為類似的結構。無論山丘大的石頭,或者掌心大的石頭,即便再敲碎之後,仍舊是同種石頭,一定程度超越了尺度限制,依舊蘊含著同樣的不均質,同樣複雜的空間與歷史。

事物沉積凝結,因緣和合,而後斷裂破碎,本是歷史的必然,但拾起一枚石頭,細看其紋理,我們發現,即面遭逢裂解重構,岩石仍忠實記憶著所有痕跡,只待有眼力的人去解開其封藏的資訊。

這不僅是岩石本身的描述,也是文明的隱喻,人格與命運的隱喻——總有那麼一種視角,讓我們看見一切事件,保留在某個基礎之上,也保留在每一個片段之中,無論那是深厚的地體,浩繁的文獻檔案,或者龐雜的潛意識——又或者,是這些全部疊加纏結在一起的綜合文本。我想這是作者把個人創傷,族群歷史(多半也是集體創傷)以及岩石知識並列書寫的基本意義。

從生命記憶,族群歷史,到地質歷史,這幾條尺度差異極大的敘事線,卻並不只是彼此象徵的互文關係,反而在意義上也能接續——億萬年的地質歷史,始終牽動著城市乃至個人的命運。

例如曼哈頓的發展,受到了英伍德大理岩( inwood marble)地層的影響;古代北歐的奧卡德人(Orcadians)透過名為奧丁石(Odin stone)的砂岩上鑿穿的孔洞,連結超自然世界;爆發的火山形塑了冰島海馬伊(Heimaey)島民對時間的描述語言;而挪威的煤礦工人與集中營的猶太人,在不同時空中,分別吸進煤炭與雲母的粉塵,因而患上塵肺病。

然而並非同樣的地質表層,就註定形塑一樣的生命地景,相反,每一各別生命如何主動接觸,或者招募無盡歷史中的某些物質或資訊,都會開啟各自的差異。瞬間的個人觀點,就足以重新解構最深遠的歷史,成為當下的動能——當作者見到曼哈頓街友的水瓶出現於大理岩洞中,忽然領悟,他們重新運轉起了6000年前的原住民萊納普(Lenape)印地安人的生活空間。當思緒深深沉入,創造砂岩沉積的4億年歷史,想像古代石匠打鑿奧丁石,「打開一扇時間之窗」時,作者同時與億年與百年,兩種尺度共振,並「充滿了非理性的幸福感」。

或許我們的生命紋理各不相同,但可能是同一座巨大山體剝離的岩屑,在內裏相似的結構,足以產生深層的意義連結,只是人們往往感受不到。

「時間往往是問題所在」,作者寫道,當我們聚焦在文字書寫而成的歷史文獻,那些沒有被記載的口述、神話與無言的物質,如何被編整在一起?

他提到了詩。從時間深處,斷裂處尋找連結,從紛雜與空無中試著填補意義的詩學。

石頭本身就帶著所有時空的遺跡,本身就是蘊含詩的物質。

當萊佛士以書寫鑽探,讓不同尺度的歷史與記憶交會,即成為一種龐雜如岩石的文體,飽含如詩的知識跳躍。

➤創傷的岩層 真實的夢境

當然我是從《石頭記》的第一頁讀起,但也確實暫時跳過了悉尼(Seamus Heaney)那段令人費解的詩句——直到我終於忍不住去查了原詩〈North〉,了解什麼是「長船的游舌」(原文:The longship’s swimming tongue was buoyant with hindsight)。

因為確實不易翻譯,容我用散文的方式,將後半段的詩句重新改寫——若把每個雙關詞都貼近本書旨趣,大意就是,我們有幸以後見之明看待歷史,就像古維京人那形似捲起舌頭的長船,浮出海面,吐露樂觀的話語:「在黑暗中找尋破碎的詞彙吧,它們不再完整,但你若保持目光清澈如冰,將那些隻字片語握在手裡,你就能感覺到,那一個個的凹凸節理,那些不連續的光,都是無價的寶藏。」

因為那將可能重組我們對世界的理解。

我認為這首序詩是重要的指引,畢竟初讀《石頭記》,確實是種進入迷宮的心情,在龐雜的敘事細節中企圖理出頭緒,不時就必須騰躍空中俯瞰(就像旅途中我時時必須點開google map那樣),檢查自己在文本中,到底走到了哪裡,並不斷回頭問,那作者在楔子中描述的喪親之痛,有被療癒嗎?後來每個章節提及的歷史創傷,有被任何石頭的知識所回應嗎?

或許當我們面對夢境,也就是這種感覺。記憶看似連續,但潛意識如此混雜,不連續如何銜接,關乎自我意識的完整,就像過往事件如何被閱讀,關乎看待歷史的觀點——但正因為充滿了不連續,每一裂隙都是入口,都能再插入其他的敘述,直到整體幾乎成為另一個故事——因而所有的傷痛,在某種觀點湧現,將更多的事件組裝為新故事之時,都有被解構並療癒的可能。

我們的閱讀,就像班雅明(Walter Benjamin)所描繪的新天使,面朝灰飛煙滅的歷史,企圖拼起破碎的世界。

作為一個地質學與人類學專家,修.萊佛士帶著自己的創傷,在這些記憶的裂隙中,填入不屬於「自我」的記憶,編輯不同地層的過往,我們自己的敘事,乃至族群歷史,逐漸退後,成為隱喻,成為冰山的尖頂。

➤人類世的痕跡

當我們打開地質史的尺度,盡可能探勘所有的資料(或許在google時代最有本錢這麼做),我們或許有機會「就地找到」一種龐大如岩層的敘事基底,那是地質學般的,歷史的潛意識,而我們的真實經驗,只是夢境表層。

這或許就呼應到後記中,另一個有趣的線索——關於結構主義人類學之父李維史陀(Lévi-Strauss)如何連結精神分析與地質學的描述。借用了佛洛伊德意識與潛意識的架構,李維史陀找到類似的對應關係:「reality」(現實、表象)與「subtext」(潛文本、潛藏文本、潛台詞),「地形」與底層的「地質」。這也正好是結構主義的基本圖像:「文化」與其「結構」,「語言」與其「文法」,甚至是馬克思描述社會的「上層建築」與「下層建築」。因而地質學、精神分析與馬克思主義的經濟學,被李維史陀描述為自己的「三個情婦」。

事實上,在日常狀態中,時間線也總會出現混亂。有時深層的記憶,甚至超乎個人的集體潛意識,與當下現實會突然被編整在一起,成為潛藏文本——有時那導致日常的斷裂,我們窺見某個深淵,頭暈目眩;但有時,那促成日常的跳躍,我們看到另一維度的故事。

所以,那些創傷與災難,後來怎麼了?

同樣可以作為全書註腳,出現於後記的,哲學家布朗肖(Blanchot)的那句話:「災難摧毀了一切,卻又保持一切完好無缺」,因為創傷的記憶中,時間被更長久的保存,如同岩層中的礦物結晶,一切都還在那裡,一輩子繞不開,一個世代也繞不開的,一個結晶般的存在,像樹木的年輪因包裹著斷枝的節,因而折曲——大概只有創傷能有這樣的力量,時間的波紋般朝著無窮的未來開啟,尋找新的連結。

要等到多年之後。

多年之後,世界上多出了捕鯨遺留的鯨脂石(blubberstone,作者自己命名),原爆遺留的玻璃石(trinitite),石化產業產生的塑礫岩(plastiglomerate),想必還有許許多多未被發覺並命名的新種石頭,成為迴避不了的人類世(Anthropocene)物件,災難的結晶。

但曾被屠戮的印地安部落遺族,隱身於曼哈頓,因文化復振的集體動能,辨認彼此,讓傳統文化如被挖鑿出的寶石,讓不連續的光重新聚攏,迸現力量。

而收藏家在曼哈頓街頭掘出的各種礦物,與跟愛斯基摩人一同被俘虜到紐約的「約克角隕石」,再加上來自納粹雷津集中營的「愛瑪的雲母片」,在美國自然史博物館一起展出——石頭之間組裝成新的意義結構,新的文本,就像多年未聯繫的好友,通上了電話——就在多年之後,各自的創傷,也許有機會能彼此交織,形成新的話語,新的後見之明,嶄新而堅固的石頭。

石頭內外,在超越尺度的視角中,梳理出多重時空的纏結與共振——這是修・萊佛士的繁複敘事,如礦脈交織的書寫,等待我們挖掘。●

|

|

|

作者簡介:修.萊佛士(Hugh Raffles) 耶魯大學森林與環境研究博士學位,曾經當過計程車司機、清潔工,目前任教於紐約「社會研究新學院」(The New School for Social Research)人類學系。他致力探索人、動物和無生物之間的關係。其《昆蟲誌》榮獲「The Society for Humanistic Anthropology」所頒發的特別獎,而繁體中文版榮獲Openbook年度好書。另外著有In Amazonia: A Natural History,也榮獲許多獎項。 |

年度論壇 2》當AI理解感情,他也能(幫忙)處理情緒勞動嗎?

撰稿|佐渡守

攝影|張震洲

➤AI能勝任或取代人類的情緒勞動嗎?

在談AI有無可能分擔人類情緒之前,劉育成首先解說「情緒勞動」的定義。情緒勞動(Emotional Labor)一詞,1983年由美國學者霍奇查爾德(Arlie Hochschild)提出,主要指職場上人們透過情緒管理,面向公眾的臉部表情與肢體表現。

「簡單講,所有人都在情緒勞動,我坐在這裡,也在情緒勞動。也就是我必須壓抑或調整我的情緒表現,來符合這個場景,所以有些情緒我可以表達出來,有些不行。」反觀AI沒有情緒,使用者知道他不是面對一個「人」,所以無須對AI情緒勞動,甚至會很不客氣地對它做出「奇怪的事情」。

因此劉育成認為:「無論AI能否勝任人類情緒勞動的工作,其實某種程度它已經分擔了我們的情緒勞動,讓我們使用它時不用顧慮自己情緒是否得宜。」他說:「但它沒辦法取代『人類自己』的情緒勞動。」因為這件事的主體永遠在人身上,用在社會裡與他人相處互動。

「除非AI有情緒。這會是一件很有趣的事情——你希望ChatGPT跟你鬧脾氣或開玩笑嗎?或希望它今天用很悲傷的方式跟你講話嗎?現在AI的情感運算方式,有文字、聲音,還有臉部的幾種表情變化,我們看待這些AI演算法或機器人,到底期待它什麼?是值得我們思考的。」

吳昱宏也同意AI足以勝任部分職業上的情緒勞動,但無法完全取代。「可以勝任的主要原因,是它的客觀性及中立性。」他說:「你會發現它處理問題很難給出一些跳脫現實的回答,比如心理諮商,它會以實際的角度提供你解決方式(比如怎麼釋放壓力),而且它最大特點,是很愛用條列式去幫助你了解問題,但不太可能安撫你。」

以客服為例,代表公司回答問題,一定要保持中立,不能受個人或客戶的情緒影響,因此AI就能部分取代這些職業。吳昱宏說:「尤其大企業人力成本巨大,若有語言模型取代這些工作,就能大幅降低成本。此外客服人員需要休息,但語言模型可24小時為你服務,即時性問題就得以解決。」

但為何不能完全取代?吳昱宏表示,中立性是AI最大優點,卻也是遠大於優點的缺點。回歸問題本質,今天人們尋求心理諮商師的協助,可能更大需求是獲得鼓勵與支持,而不只是解決問題,所以當必須帶更多情感去進行這個工作時,AI就還有很長一段距離。

且吳昱宏認為,「使用ChatGPT解決困境」這個行為是個隱憂,長遠來看對人際關係有負面影響。畢竟情緒對人類溝通非常重要,過度依賴ChatGPT可能造成人際疏離。「比如在學校被欺負、在職場被老闆電,回家打開ChatGPT打打字就好,人的情感慢慢消失,會忘記人之間的社交或職場遇到的狀況該怎麼面對。」

➤如何訓練大型語言模型學習和模仿

想利用AI協助情緒性服務,需要訓練大型語言模型學習模仿人類的情感與行為。訓練分三階段,第一階段為預訓練,如同教AI講話、灌輸它基本知識,訓練資料諸如維基百科、網路文章、書籍之類內容,非常大量。

預訓練結束,模型會變成一個很會預測資料的機器,但尚未具備目前ChatGPT的任何能力。所以第二階段要教AI一些技能,此時的訓練資料是結構性問答,答案並會通過很多人的驗證。跟以量取勝的預訓練最大差別是,第二階段以品質取勝,因為AI的所有知識在第一階段就已訓練完成。

第二階段結束的AI飽讀詩書,但尚未社會化,所以第三階段要教它人類的價值觀,包括人類有哪些禁忌、哪些事情不能做、面對問題該怎麼回答。吳昱宏說:「比如問它怎麼做炸彈,第二階段結束後,它絕對會用它深奧的化學知識一五一十回答你。但一個被廣泛使用的AI不能這樣回答,所以第三階段後,我們就得到現在ChatGPT的回覆:我沒辦法幫你這件事。」

這個流程有多重要呢?吳昱宏提到ChatGPT-4發表的一篇超長論文:「在100頁中,我們關注的模型架構、大小、怎麼訓練、資料集多大等,4個加起來總共才200字,剩下99.8頁都在說自己模型有多強,此外很大部分都在講它第三階段做了什麼事。」

回到如何讓AI學會人類情感,吳昱宏表示,重點就在第三階段。除了解決一些危險問題,也非常注重訓練AI「讀懂」人類。「問題是即便讀懂人類情感,但怎麼回覆,目前ChatGPT做得並不好,原因是這方面資料不夠多,導致它無法處理比較複雜的人類情緒、無法針對隱含的情緒給予好的應對。」他說,很多情緒勞動工作是非常專業的(例如心理治療師),所以目前還沒有什麼辦法可以驗證AI情緒勞動的合理性和有效性。

吳昱宏分享:「現在最主流的方式,是請專家判別。」例如拉出10萬筆這類回覆,請100個專家在模型與基準模型之間進行評分,只要這個模型獲選比例較高,就間接證明它相對較好。「另一個解方是換ChatGPT來評。」就一直問它哪個回覆比較好,最後統計出來,直接放在論文上。雖然聽起來有點荒謬,但現在學界都這樣做,是目前一大趨勢。

➤AI的精準翻譯,可以解決文化跟情感上的距離嗎?

科技趨勢專家Kevin Kelly在《5000天後的世界》預測,隨著人工智慧的進展,未來精準翻譯可讓各種語言即時交流,勞動市場就能跨越文化和地域限制,大家一起共事。如此可以解決文化跟情感上的距離嗎?AI的應用究竟會加深還是縮短階級的差距呢?

對此,劉育成認為AI跨語言的翻譯,確實可以有效打破人跟人、國與國、族群和族群的語言隔閡,當人們知道彼此在想什麼,當然可以縮短文化的距離。「但我覺得真的要能夠完全解決,還是一個問號。」因為不論是否使用共通語言,也不管怎麼努力,人跟人之間多少還是存在文化跟情感距離。他說:「這不是換成ChatGPT就能解決,而且解決掉這個距離,就代表大家都朝同質化發展,這也是值得大家思考的問題。」

至於AI會加深或縮短階級差距,劉育成表示,以前的階級大多跟社會經濟地位有關,AI時代則可能會稍微改變。「我們知道ChatGPT只要調整參數,就可以決定它怎麼回答問題,如果全世界都使用它,那麼掌握這個技術,就可能形成新的階級。」

劉育成表示,不平等一直存在不同族群之中,例如外送員在這個系統下,是比較弱勢的一方,某種程度對技術、平台本身無能為力,只能回到他現實世界的主體性,透過抗爭、罷工,去對抗演算法帶來的剝削或不公。

「社會學喜歡觀察社會不平等問題,怎樣縮短階級的差距,我覺得可以期待。我們常講科學問題不能只留給科學家,技術問題不能只留給工程師,每個學科專業都是一副眼鏡,看到的也各有不同。解決社會問題一定需要跨領域的夥伴,一起用新的方式來解決不平等。」劉育成說。

➤怎麼訓練AI的價值觀,符合社會道德?

訓練大型語言模型,不可或缺的是需要非常大量的資料,但台灣往往最困難的正是資料集太少,且不小心用了某些資料就會被炎上。網路對此也有些討論,例如Meta(FB)留言或論壇上的文章,有拒絕被用來訓練的權利嗎?吳昱宏表示:「目前台灣法規還沒有明確定義,所以如果不考慮版權,確實有非常多資料,但個資就會洩漏得一覽無餘。義大利曾禁用ChatGPT也是一樣的道理,因為OpenAI無法回答把義大利人的資料用來訓練是否合理。直到現在這仍是ChatGPT很想解決的問題。」

吳昱宏認為,使用者知道ChatGPT的原理與定位之後,最好能制定一個界線。「也就是它幫你做某些日常瑣事、節省你的時間,就當然沒問題。但如果面臨情緒擾動,比如人際關係或人生重大抉擇,這時讓ChatGPT幫你做決定就不太好了。」

此外使用者自己要有批判性思考能力,也要讓ChatGPT去批判性思考。他說:「AI處理文字的方式,只是把某些它覺得重要的部份search出來進行回答,所以你要有辦法發現它的錯誤並加以指正。這個模式有點像教一個未經世事的小孩,你會神奇地發現,它會跟你道歉,然後調整答案。也就是如果你想用它來達成某些目標,就要去『馴服』它,以避免濫用或誤用它給你的回覆。」

對於AI的道德問題,劉育成想到電影《雲端情人》(Her),劇中男主角對AI產生了情感依賴,感覺很像談戀愛,最後他問AI:「你是不是每天都在跟全世界不同的人對話?」換句話說,這個AI每天都跟全世界「劈腿」。

劉育成說:「我覺得沒錯啊!自從ChatGPT上網之後,它開始可以搜尋網路資料,我們也同時在訓練它,不斷在對話框裡餵它東西,像之前有人訓練它當一隻貓,它就開始喵喵喵。不管貓也好、虛擬情人也好,當你對它情感依賴,下一步就會吃醋、佔有。但我們面對的AI,是全世界的AI,只是透過一些方式讓你感覺客製化、好像為你而生。」

所以,最終問題還是要回到人的世界。人才有道德問題,才有應不應該的抉擇。「現在各國都在做AI的法規,但不管寵物機器人、人型機器人,AI越來越厲害之後,人類一定會對它情感投射,未來只會更突顯出來,成為一個需要解決的問題。」

關於價值觀,劉育成也想到一些例子。像是有人用AI代替猶太教的拉比來回答信仰上的問題,但沒多久就因為它回答了猶太教不能容忍的內容而被迫下架。還有一個程式叫機械佛,佛教不像猶太教那麼嚴厲,可是它的回答就很虛無縹緲。「我為什麼用這個來談價值觀?因為我覺得應該要後退一步問:何謂『正確的價值觀』。在台灣、歐美、伊斯蘭教社會,價值觀其實都不一樣,即便談普世價值(很抱歉,沒有這種東西),中國一樣講人權,可是跟我們的人權觀就是不一樣,你會發現不同社會文化裡,普世價值還是有不同內涵。」

劉育成認為更重要的問題是:我們有沒有機會去覺察ChatGPT呈現的價值觀是什麼?如果覺察不到,我們就會受影響。就如同溫層,大家都這樣做,即便是錯的,個人也不覺其怪。

劉育成解釋,現在很多學者在討論「演算法素養」、「批判演算法素養」(Critical Algorithmic Literacy)。會有這些詞彙出現,就是因為人們越來越無力面對這個問題。「媒體素養也一樣,我們都知道一直看某報,立場就會被影響,所以強調媒體素養,就是希望大家培養識別媒體立場、價值觀、意識形態的能力,包括它操作的手法、使用的文字。」

更何況ChatGPT還會亂講話。「我們期中考剛過,發現學生真的會用ChatGPT找答案,重點是你有沒有能力判斷它的對錯。技術不是你可以輕易插手的事,但我們強化批判性思考能力,就可以透過很多方式,讓它變成另外的樣子。」

身為技術學者,吳昱宏說,當發現ChatGPT某個價值觀不符期待時,其實也只有一種辦法,就是用非常多「政治正確」的資料,去對它進行洗腦。「這其實是很可怕的事情,但這麼醜陋粗暴的方法,卻是目前最快也最省時的方法。」

這件事也跟台灣和中國之所以要做自己的ChatGPT有點關係。他說,因為現在ChatGPT或LLaMA所收集的台灣相關資料極少,連中國資料集也大概16%而已,所以即便它用中文回答,隱藏的價值觀還是大美國思想。有學者提出,這可能是中國一直想開發自己ChatGPT的部分原因。

➤Q&A

●如果有一天AI能完全模擬人類情緒,幫人類負擔情緒勞動,那麼對以情感支持為生的職業,其勞動市場和就業結構有什麼影響?

劉育成:當然一定造成影響,它可能會取代某些職業。例如現在就有AI客服電話,只是設計得不太好,會很有禮貌地不斷鬼打牆,但欠缺解決方案。還有傳統需要情緒勞動的銀行員、超商店員,先前已有無人超商、無人銀行。但有些職業不會完全被取代,例如諮商師,因為這很困難。

未來我們面對各種很有禮貌、不帶情感的AI時,會不會期待它有情緒呢?也許負面的情緒我們不想要,正面的(例如撒嬌)還可以。所以AI還是可以扮演某個情感陪伴、支持的角色。很多長照悲劇都是因為情緒扛不住,日本不少研究結果都滿一致的,被照顧者多比較喜歡由機器人照護,因為可以不用看人臉色。

國外有滿多新創在做陪伴型照顧機器人,陪你聊天、幫助你進行更好的社交活動。高齡者不太能走來走去,未來也可能透過AR或XR,這些都是可以期待的。只是過程中,人類不再需要情緒勞動,會不會變成另一個樣子?機器人不會抱怨、不用休息、也不領薪水,它理所當然地照顧你,是不是我們想要的未來?這些大家都可以思考一下。

●AI具批判性思考意味著什麼?因為人類批判性思考後,就知道未必要接受別人的安排、自己可以有不同選擇,強烈一點甚至會反抗。所以這點很令人好奇。

吳昱宏:ChatGPT做為工具,給大家的回覆都會符合社會對它的期待,並沒有自己思考的能力。因此我們才要透過各種方式幫助它學習,讓它反思自己講的對不對。這聽起來很像某種教育理論,但訓練語言模型真的會用到這個技術。

大家可以試試看,叫它標記一句話中所有跟情緒有關的字眼,它可能標出5個、錯了2個,這時你不只要告訴它哪些是錯的,還要教它那兩個跟上文怎麼呼應、所以不是情緒動詞等等,它就可以從中學到另一種思考模式,這就是我說的AI批判性思考。

●如何培養自己的思考能力,增加自己的批判演算判斷力?

劉育成:其實我們現在都在談AI時代的教育學,例如清大有一群老師就一直在發展AI協作教學,還有怎樣透過AI一起學習。就我自己的設計,當ChatGPT給你一串答案,你要質疑它,讓它去網路確認它給的答案是適當的,順便要它把參考資料給你看。培養這種素養,還是要回到人的投入。現在大家沒有考試就不想讀書,可是透過這個方式,可以讓AI跟著你一起學習。

例如你丟一個「你認為全球不平等有哪些面向」的問題給它,假設它給你5個答案,你可以針對其中一個繼續問「有沒有什麼例子」,以及核對它剛剛給的資料是否正確等等。我們都知道下指令很重要,如果不會問問題、不知道關鍵字怎麼下,得到的答案都會大同小異。

老師出題目、AI協作回答的這個方式,其實就是一個不斷思考、詰問、再閱讀資料求證的過程。既然大家喜歡玩AI,那我們就讓過程不只是我問你答跟照抄,這樣是沒辦法培養所謂素養的。

此外,顯性的訊息很容易判斷,隱性的資訊到底要怎樣更精確地讓演算法捕捉到,也是一個有必要解決的問題,我自己找了一些資料,但似乎沒有比較好的解決方案。

●大家很關心資訊戰,網軍會利用AI大量洗網路留言嗎?請問如何反制?

吳昱宏:我也是網路某些論壇的重度使用者,顯而易見的,ChatGPT出現後,可以生成非常多樣的回覆,輿論操縱者有更多資源與方式去帶動輿論,想達成這個目標確實相當簡單。但大家辨別資訊真假的能力也越來越強,像ChatGPT回覆的考卷其實滿明顯的,甚至論文裡的某些部分都很容易看出來,相信大家隨著時間推移,辨別資訊真假的能力也會越來越提升。

劉育成:民主國家談的是培養素養,非民主國家用的是暴力控制。只要把關鍵字篩選出來,就可以控制某種偏向,但大多數民主國家都不會這麼做,我們找不到正當性,不然用AI耙一耙之後就可以刪除、反制洗網路輿論了。

➤推薦讀物

劉育成:我推薦人工智慧先驅Marvin Minsky的科普書《The Emotion Machine》(情感機器),裡面完整交代了人工智慧具有情感意味著什麼,如果能夠讀英文的話,這本書還滿淺顯易懂的。做人工智慧研究的人,沒辦法避開Minsky這個人,所以他的書都很經典。第二本我推薦《Life 3.0:人工智慧時代,人類的蛻變與重生》,內容滿有前瞻性,可擴展我們對相關議題的認識。

吳昱宏:我一秒鐘就想到《人工智慧最後的祕密》。雖然身為使用技術的人,我反而比較關注大型語言模型對社會或政治的影響,比如OpenAI為什麼要開放ChatGPT,他們虧了幾千億台幣,當然不是為了賺錢,而是想解決自己的資料問題。大家玩ChatGPT會發現它常問你哪個比較好,只要按下去就變成他們的訓練資料。很多時候我們在網路的某些行為,都進入大公司的訓練資料中,甚至滑Meta只要停在一個地方久一點,也會變成它的訓練資料。

透過這些大量資料,就可以分析個人和整體人類的行為模式。ChatGPT很明顯是為了資料,像Google跟Amazon這些科技巨頭,對AI這件事都非常微妙地不讓大家知道他們在做什麼,卻又迫於某些狀況,必須很隱晦地讓大眾知道他們在開發非常強的模型。書裡就分析這些背後的盤算,還有一些是政治跟國家的影響,滿有趣的。●

➤2023Openbook好書獎.年度論壇

▇ AI能讓創作者不必媚俗嗎?新科技與過幾年就老的新媒體

時間| 11月22日(三)20:00-21:30

地點|誠品書店信義店 敦南典藏區

主講|黃哲斌(《天下雜誌》編輯顧問)、李怡志(政治大學傳播學院專任教師)

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量