今年10月,臉書粉專「我在出版業上班」於線上發起「2023圖書出版產業薪資調查」,16日內收到442份有效樣本。管理員E編在年初博客來低價折扣引發的爭議中,亦曾發起「圖書定價制(新書售價規範)意見調查」。他表示,這次薪資調查是受到「出版魯蛇碎碎念」粉專上,千人熱議的「出版業低薪」貼文所啟發:「這幾年圖書出版業歷經疫情影響、折扣戰,業績持續下探,加上不少新血加入(出版業),因此才想再開一份調查,呈現從業人員最新的薪資狀況。」

2019年,臉書粉專「瞎妹休日委員會」也曾進行過出版薪資線上調查。當時的有效回覆為418份,結果顯示,出版業月薪中位數落在3萬元至3萬9千元區間。時隔4年,此一現象顯然並未改變。以下是Openbook根據「2023圖書出版產業薪資調查」調查結果進行的綜合分析。

➤樣本描述:填答者樣貌

此項調查的有效樣本中,共有368人任職於出版社,逾八成(83.2%),其餘包括實體書店(連鎖24人,獨立16人)、網路書店(17人)、經銷商及電子書平台(各6人)、版權公司(4人)及有聲書平台(1人)。填答者以女性為主(78.4%),年齡則集中分布於26至45歲區間,占84.5%(357人)。

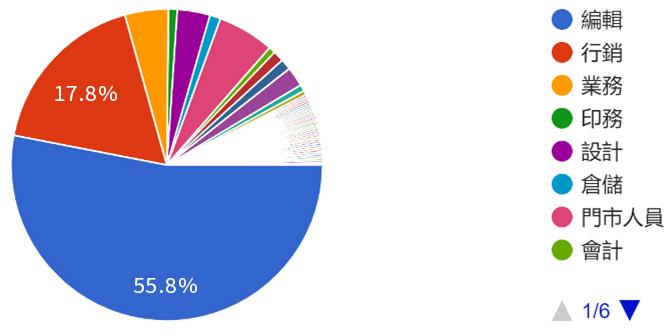

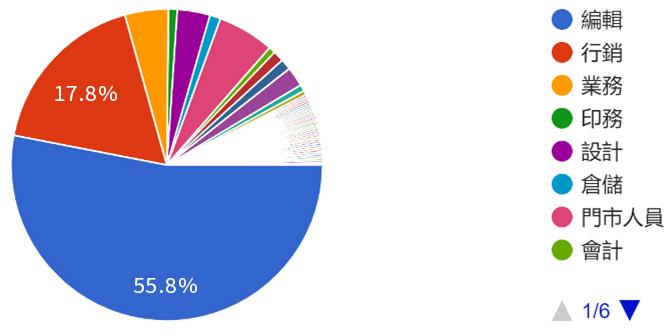

樣本中共有247人擔任編輯工作,占比過半,其次為出版行銷/企劃,共79人。另有門市人員(26人)、業務(20人)與設計(15人)等。

職務分布圖(「我在出版業上班」提供)

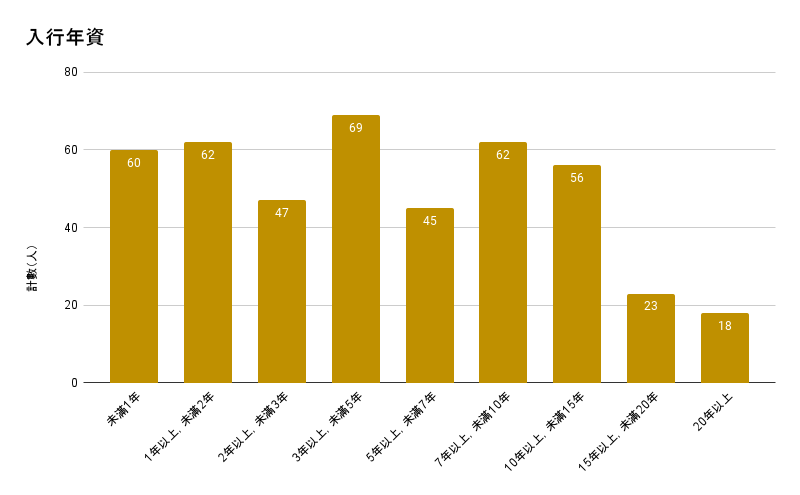

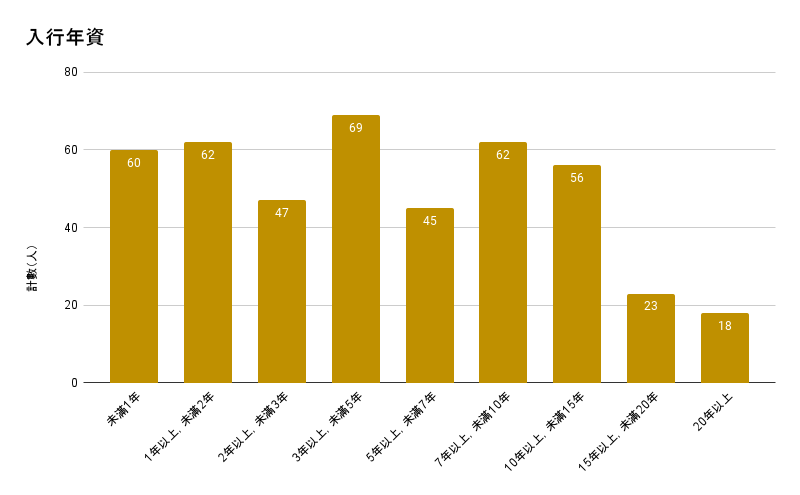

從年資來看,除了15年以上的資深工作者以外,各區間的人數分布相對平均,人數最多的落於入行3年以上、未滿5年的區間(15.6%)。若以5年為界分為資淺、中等、資深三大類別,則年資未滿5年的資淺者人數過半(53.8%),5年以上未滿10年的次之(24.2%),略多於10年以上的資深者(21.9%)。

入行年資(Openbook製圖)

此外,調查中以非管理職的基層工作者居多,占比近八成(338人)。值得注意的是,位居管理職的104人中,有14人年資在3年以內,其中3位年資不滿一年即擔任管理職,都是實體書店從業者。

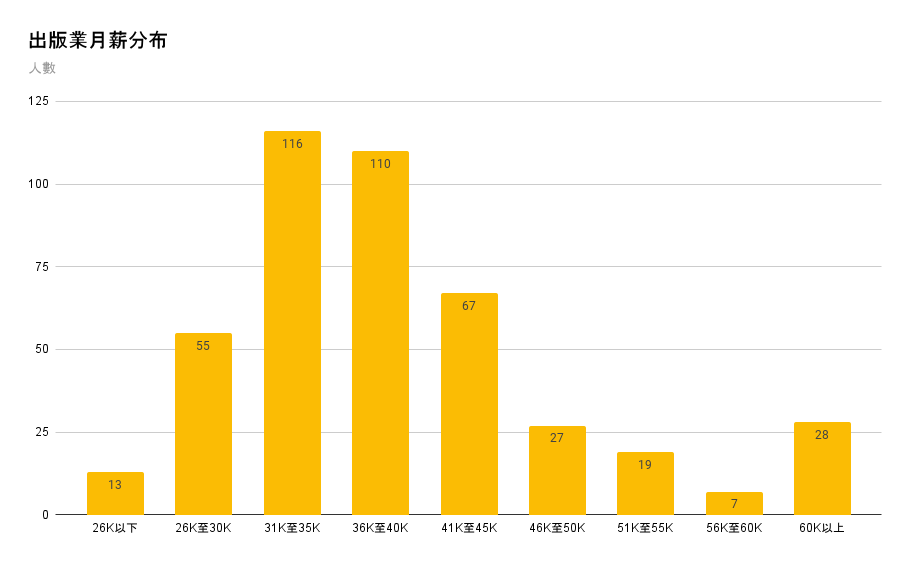

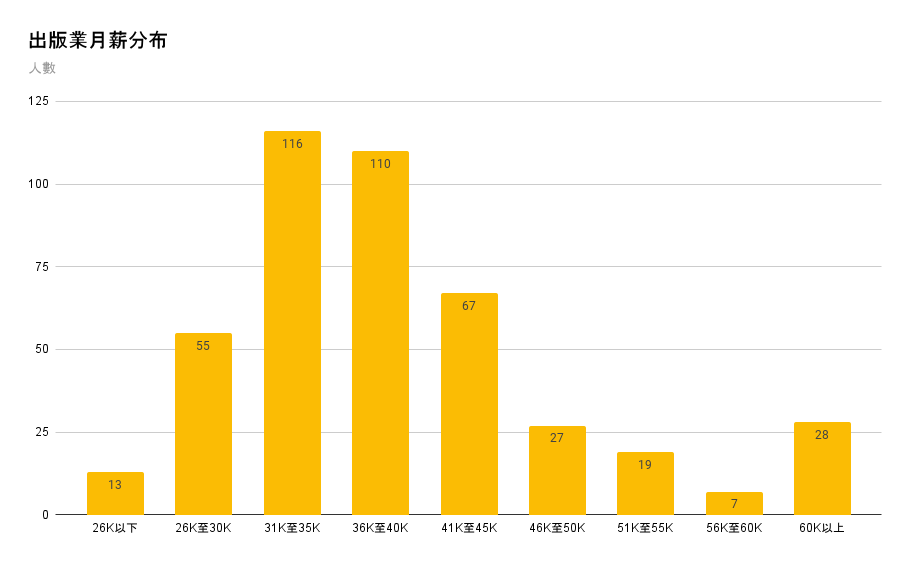

調查中以月薪3萬1千元至3萬5千元者比例最高,共116人。月薪3萬6千至4萬元者次之,共110人。整體而言,月薪低於4萬元的人數最多,總計66.5%,月薪高於4萬元者則只占三成多。多數人的月薪落在3萬至4萬之間,與2019年的調查結果相當。

自2023年元旦起,《勞動基準法》明文規範,每月基本工資調整至26,400元,樣本中卻有13位填答者月薪未達2萬6千元。由於問卷未明確界定填答者為全職人員,無法判定是否為兼職工作者的待遇。

(Openbook製圖)

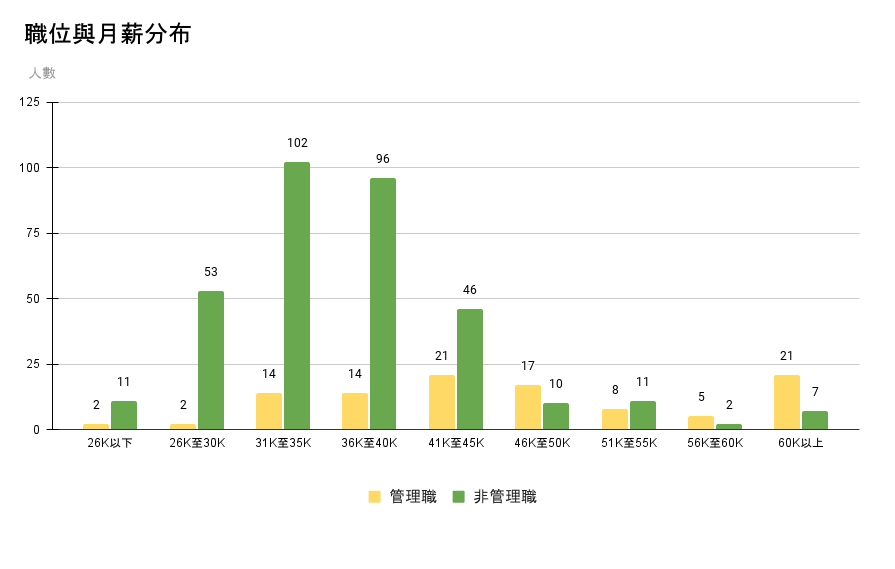

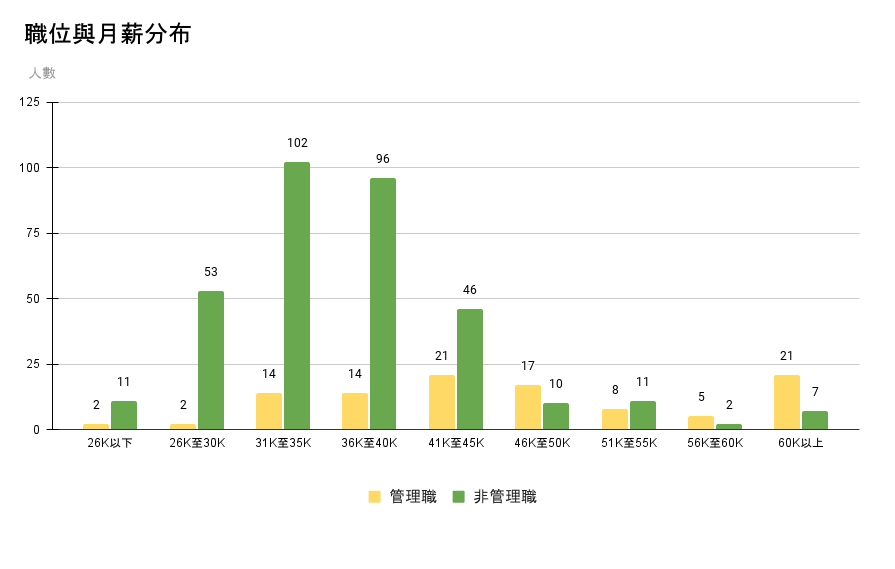

出版業界普遍流傳一說:想要有破4萬元的月薪,就得接任管理職。本次調查雖然規模不大,但審視104位出版業管理職填答者的薪資,卻會發現與傳聞並不相符。

由下表可看出,即使身負管理責任,仍有3成出版業管理者月薪未滿4萬元(32人,30.7%)。事實上,管理者的月薪分布極為分散,甚至有人月薪未滿3萬元。基層工作者則呈鐘形分布,超過七成(262人,77.5%)月薪不到4萬元,最多落在3萬1千元至3萬5千元區間。

(Openbook製圖)

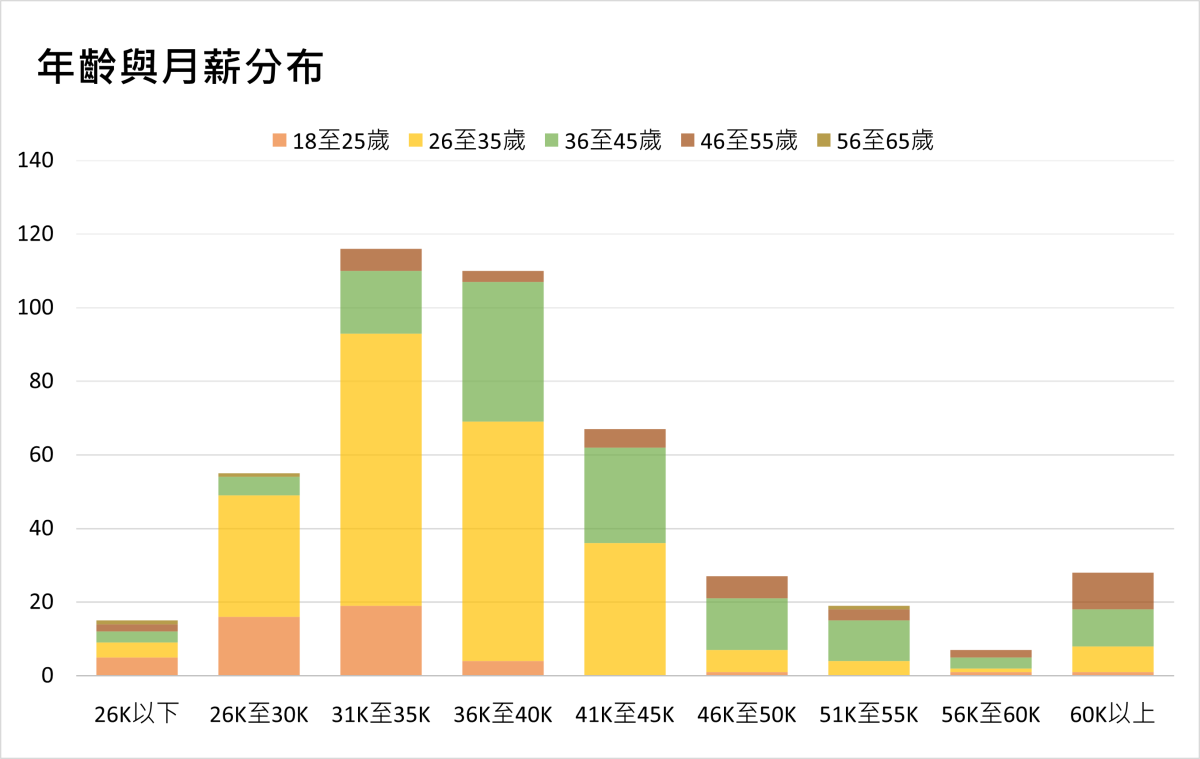

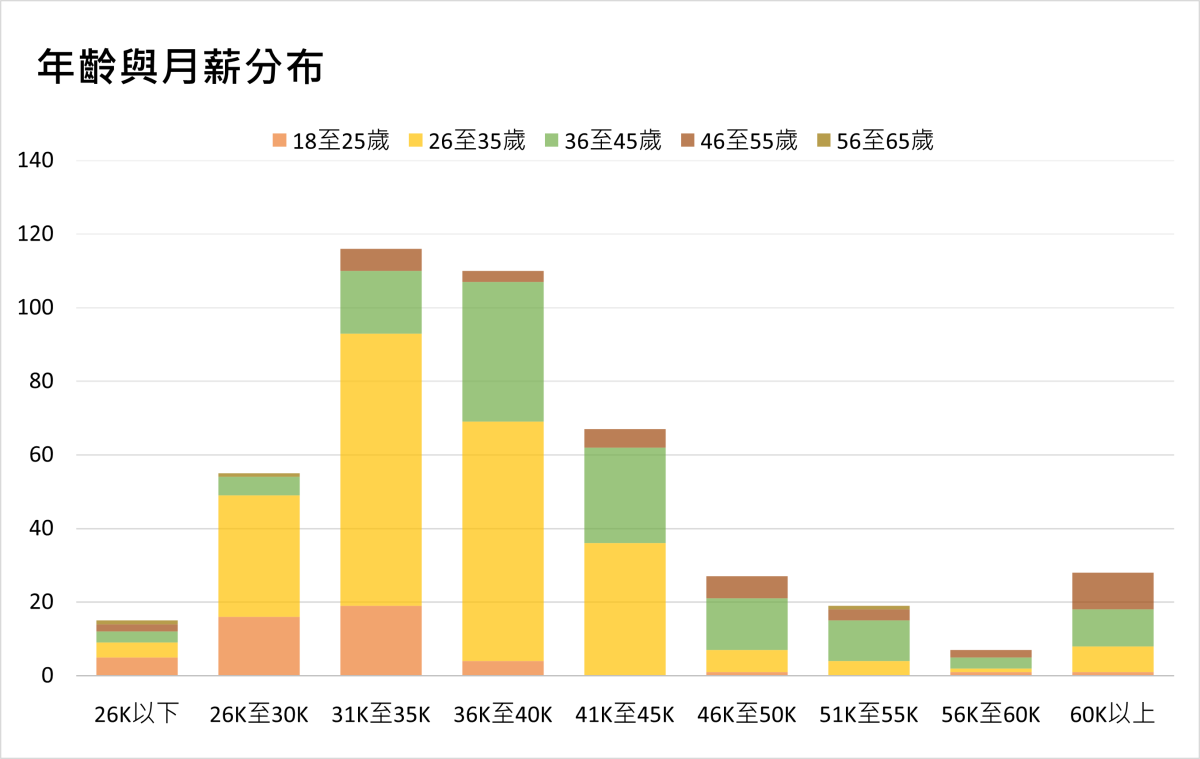

本次調查的填答者,有半數以上年齡介於26至35歲之間(230人,占52%),其次為36至45歲族群(127人,占28.7%)。此外,18至25歲共有47人、46至55歲有36人,人數最少的是56至65歲,僅有2人。

進一步檢視樣本的年齡與月薪分布,值得留意的是,最低薪資位在2萬6千元以下的人數雖少,卻含括了所有不同年齡層的填答者。至於最高薪資區間6萬元以上的選項,雖沒有出現56至65歲的填答者,但其他4個年齡層也都有分布於此。由此可知,就本調查而言,填答者的年齡與薪資之間看不出相應的關係。但考慮到樣本規模,是否能對應到出版業界的現況,仍需進一步檢視。

(Openbook製圖)

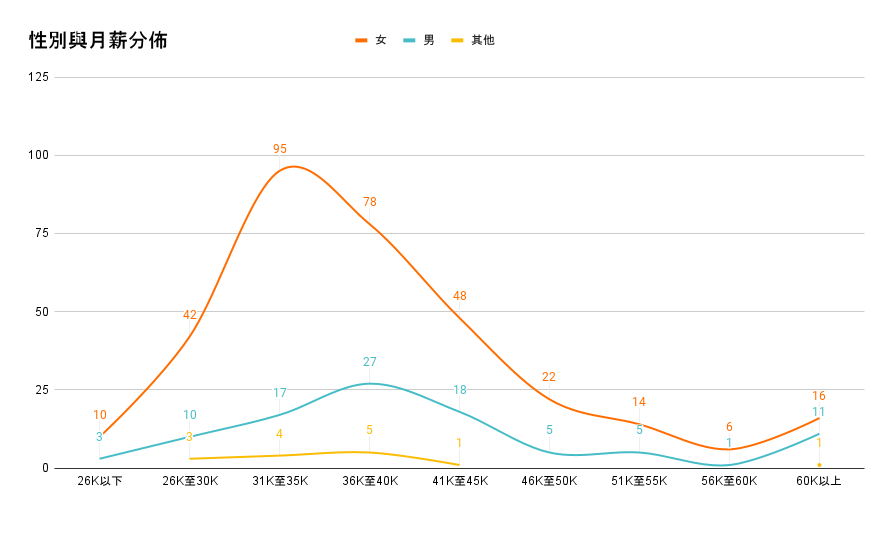

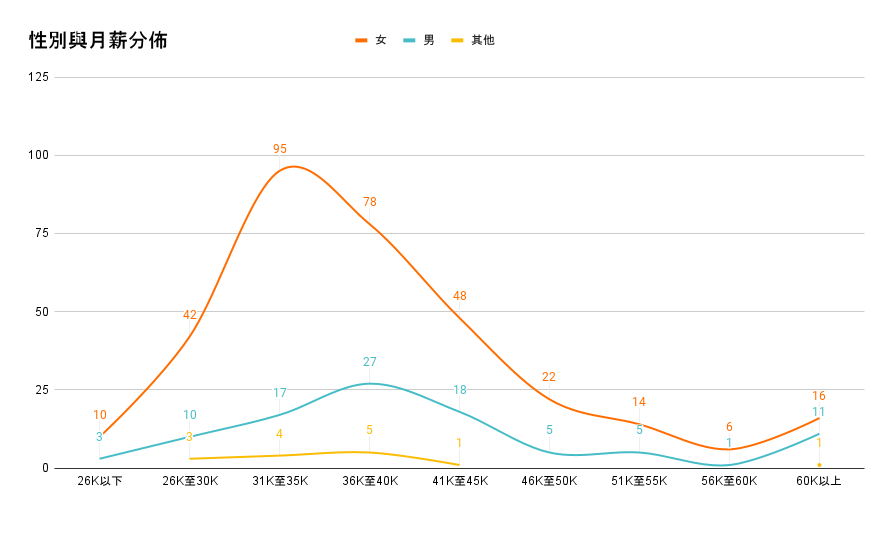

最後,以性別與月薪進行交叉分析,兩條曲線走向十分相似,雖然女性薪資的中位數落在3萬1千元至3萬5千元區間、男性中位數落在3萬6千元至4萬元區間,然而因為無法確認樣本的代表性,因此是否表示男性比女性敍薪更高,仍待進一步驗證。

(Openbook製圖)

➤人生好難,成為一位有合理勞動報酬的出版人,更難

在開放式問題的填答中,希望有合理勞動報酬、給付加班費,幾乎是所有填答者的共同心聲,顯見出版業過勞的常態。填答者提到:「希望薪水可以與工時相稱,不然專案制在忙碌時幾乎是瘋狂加班、沒加班費」、「編輯除了要會一般編務,還要精通外文,還要兼粉絲團小編,好一點超過3萬,但大部分都3萬以下,年資漲幅也超小」、「敝社10年沒有加薪了,難怪找不到人才,有些同事做20多年退休(月薪)還是領3萬多」。

此外,同類型的回饋還包括:「期望有加班費、薪水每年固定調整、再版有獎金、工作量平均分配」、「工作包山包海占據掉所有時間,連假日都被要求要參加不同活動建立人脈,培養編輯力」。有人甚至措詞嚴厲:「這個行業若再不改善低薪問題,以後大概只能買到ChatGPT寫作和編輯的書。」

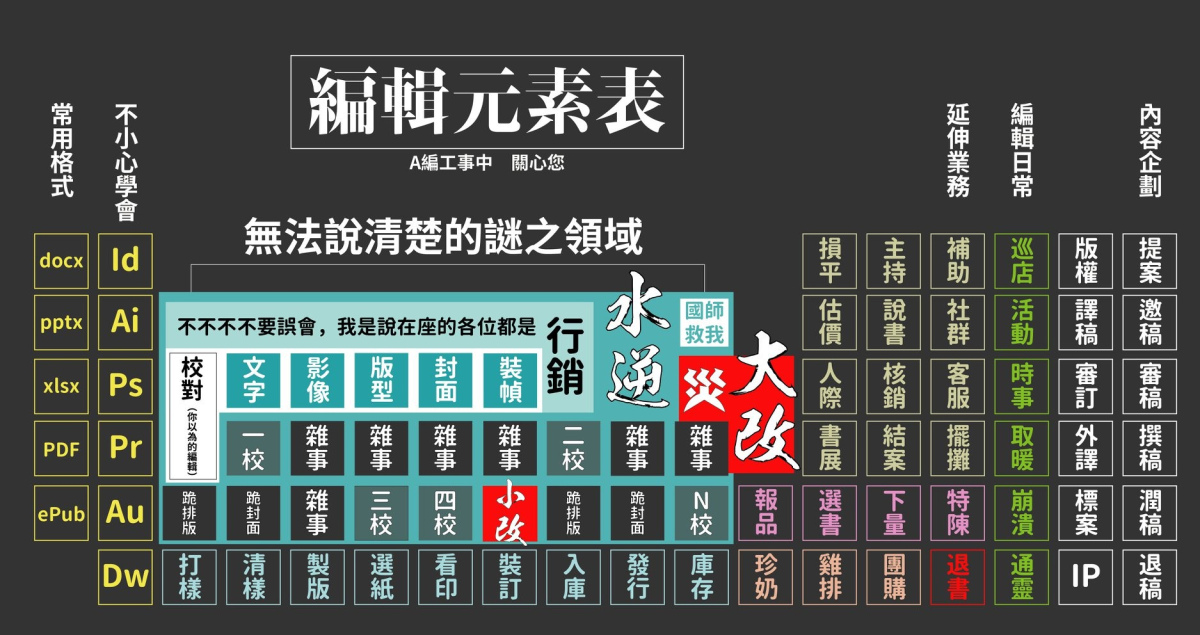

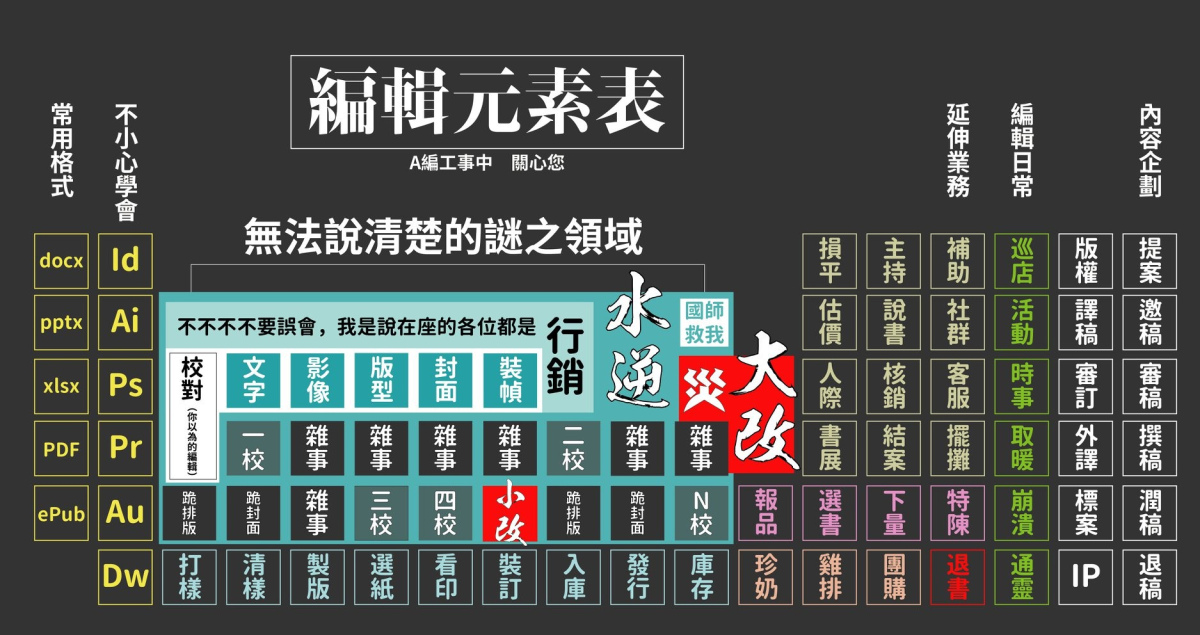

雖然數據圖表未能顯示出填答者的工作量,然而仔細檢視「職務」欄位,會發現填答的編輯中有10位身兼數職:「企劃、編輯、行銷、版權4個都有」、「編輯+ 行銷+業務」、「編輯兼行銷企劃」,甚至「除會計外,所有職務全包的編輯工具人」、「掛著編輯職稱做編輯+美編+業務+行銷+印務(發製檔)的電子書專員」等等,反映了出版業內編輯一人多工、能者多勞的分工失衡情形。

臉書粉專「A編公事中」製作的 「編輯元素表」在2018年首次推出時蔚為話題,其仿照化學元素表,填滿編輯日常與延伸事務,列舉詳細繁多的工作項目,引起出版業界共鳴,並在2020年推出第二代,詳見上圖。(本圖由A編公事中提供)

回覆中也可見到許多編輯工時長又背負業績壓力的為難:「文字編輯應在自己的專業領域發揮,而非強求編輯兼行銷企劃,讓編輯蠟燭多頭燒」、「人力不足,總是以壓榨自己的方式來維持品質」、「鼓勵大家發想原創書,又不降低業績目標,變成只能卯起來快速引進各種能趕快出版的翻譯書」。

亦有不少人指出,出版業界缺乏完善的編務制度,導致無法進行穩健的培訓傳承:「編輯總遇缺不補自生自滅」、「培訓制度不完善,公司其他前輩和夥伴都忙得要死,雖說直接實戰做書最能學習,但還是希望有完整的sop可以遵循,也不要(讓新手編輯)第一次就負責一本書的製作」、「免洗編輯一直換,真的不是不想繼續燃燒,但多少人可以撐到最後不轉行?」

此外,也有人指出編輯工作必須以作者為尊,進行情緒勞動的現象:「編輯跟作者對接時,需要注意到方方面面並小心不觸怒作者或合作方,讓人感覺編輯這個職業不被尊重。」或提到面臨出版業低薪、高工時的長期夾殺,衍生種種負面情緒,如:「自我價值低落」、「習得無助感」,甚至「開始自我懷疑,是否自己能力很差,所以一直窮忙」,長久來看並不利於維持良好的心理健康。

回覆中,行銷/企劃人員身兼多職的情況雖然不若編輯普遍,但也出現「出版企劃兼攝影」、「獨立書店行銷&美編&門市人員」的複合情況。此外有多位擔任行銷的填答者提到「希望彈性選擇上班地點與時間」。

調查中共有5位填答者表示,現已離開出版業,但為了反映出版業待遇,因此依據就業當時狀況填答,以供讀者參考。此外,書店業者雖然並非此項調查的主要填答者,但其中有位年資不到半年,即受命擔任管理職的實體書店業者,留言內容令人心酸,特摘錄如下:

成為書店店員,從入職的兼職身分到現在莫名的處理店務管理(類似店長)不過5個月的時間,對於實體書店(先不放在更大的「出版產業」下看)的勞動環境究竟長什麼樣子完全沒辦法想像。

在法規的灰色地帶中游移,持續地在想一間書店真的只能靠持續擠壓店員基本權利來維持下去嗎?用更低的價格力圖網住看似漸逝的消費者,而其中一個犧牲的就是店員的勞健保,這真的是理想中的書籍市場嗎?

我以為書店的存在固然是大家努力的目標,而店員則是每間書店的核心因此是同等重要,但為了維持書店運作而漸漸把店員看成隨時可以替換的螺絲釘,這是書店產業的常態嗎?

➤出版業、書業工作者怎麼看這份調查?

一般圖書出版業者如何看待這份調查結果?以下是Openbook編輯部筆訪15位曾經或持續於出版業努力的工作者,提供對調查結果的反思。

【低薪現象,或許反映圖書出版業者的專業能力被看輕】

A編工事中粉專管理員,A編(出版業年資10年):

這份調查填答者的職業分佈大致符合比例,也真實反映目前出版業徵才的揭露資訊與實際薪資水準之間的落差。出版業為什麼留不住人、流動率高?因為薪資與綜合勞動量嚴重不對等。在盈餘日漸減少、不穩現金流的壓力下,雇主難有餘裕提高員工薪資,也無法吸引優秀新血加入。當前出版社常常為了現金流或帳面而一味追求出版量,不斷壓榨編輯的身心量能。

編輯是和作者、設計、印刷甚或通路共同生產內容的專業角色,其職能卻普遍不太受到重視。一旦編輯成為免洗筷,出版的品質當然不會好。在內容生產門檻降低的時代裡,編輯未必需要出版業。若不能說服編輯為何而戰,編輯為什麼要留在出版業,而不去投身其他自主性更高、可能性更多的內容生產領域?

出版經銷商行政,G(工作年資近5年,曾於書店服務4年):

不論何種工作薪資結構最先被產業條件、環境所牽動,成本能省則省,於是老闆也省在自己員工身上。人民文化素養培養不易,但出版產業卻長期低薪、高勞動力,相當於看輕這領域裡的專業,要求從業者領低薪卻要有高品質的產出,還得獨自對抗社會通膨,人力不足長期下來對勞工們身心靈都是危害。

生存都會是問題的時候,真的別再叫我們用愛發電,出版品內容不如以往優質,皆是自作自受。從問卷看到大家對於低薪的控訴,出版業薪水彷彿傳達了為書努力的從業者,付出多不值得。

前出版行銷,U(出版業年資未滿2年即轉職):

校對和編輯的專業能力不被社會所看重,出版高層只是借力使力,使出版淪為「低薪中的低薪」。台灣當前的出版品很多沒有經過內容把關篩選,出版從業者未必知道高層為什麼要出版特定的書籍,更別說還可能要幫老闆之友出書。持續內耗、外耗之下,很難留住人才。

【業界結構不健全,決策方向不明皆可能導致人力受壓榨、窮忙】

南方家園總編輯,劉子華(出版業年資17年):

這3年來,南方家園新書出版量少,銷售狀況不好,只得逐步縮減公司員額,3人變成2人,未來將成1人出版社。其實今年出版業大家都不好,有出版社老闆賣房、做金融投資、接政府標案來支撐營運。

以前大家以書養書,但今年成本上漲,退書率高,這樣下去會不會出版減量、裁員?出版從業人員繼續被壓榨、選書取向朝市場利益靠攏:不碰冷門書、厚書、公版書,看準知名作家冥誕準備復刻經典舊作、找翻譯補助的外版書。出版社若願意公開每本書的實際銷售數字、公司運營狀況給員工們了解,大家也能計算哪些書賺賠,檢討之餘藉機想想如何轉型與改善。

松鼠文化總編輯,賴凱俐(出版業年資20年,書店工作剛滿5年):

出版業低利環境下,難以支付從業者合理薪資,對應其知識勞動產出,也無力提供進修資源。熱情燒完之後,出版業人才紛紛出走。從事出版業近20年,不少合作過的夥伴已轉行,仍在出版業的自雇者或受雇者,都常仰賴接案、兼職補貼薪資的不足。產業重整的呼籲迴盪多年,但誰願意放棄短期利益,忍受產業變革的陣痛?留下來的人,只能繼續在夕陽下煎熬。

出版行銷,J(工作年資約2年,曾於書店服務):

面對出版環境的大轉變、層出不窮的書籍折扣戰,每月看通路銷售報表的質疑與喪氣是真實的,跟愛書的心同樣實在。從業不到2年,累積不少對於出版環境的無力感。

前出版編輯,V(出版業年資4年以上,未滿5年):

出版市場緊縮,用人就會朝向免洗筷路線,低薪又期待一人多用,不重視人才培育、不提供完善的升遷機制。當一家出版社資源少、缺乏具體的績效檢核,公司目標虛無縹緲或憑感覺走,就會導致全體陷入瞎忙、窮忙的輪迴。薪資待遇低落、理念願景模糊,就難以建立員工對公司的向心力,人才自然容易流失。

前出版企畫編輯,C(工作經驗3年以上,未滿4年):

在職時,除了主責編輯業務,公司的政府補助申請、標案執案也要經手,還得充當老闆秘書。出版業各種結構性的不健全,產業鏈中的每一環都在被壓榨,無論是薪水、時間、能力、身心健康,還有發揮個人點子的空間及熱情。

【以加薪、下放權力留住優秀人才,促進產業發展】

瞎妹休日委員會粉專管理員,一騰(出版業年資6年以上):

從資料來看,442份資料中,到了2年以上,未滿3年的年資區間,人數明顯下滑。通常入行2年左右,專案跟大書都經手過了,薪水從沒調漲。若入行媒體、文創、娛樂、電商、群眾募資、零售產業, 2年左右都會獲得兩至三波薪資調漲了,焦慮感就此浮現,面臨要不要跳槽、轉行的抉擇,若熱情將盡,有能力的人通常會轉行尋找更大的戰場。

另一個轉捩點是年資5年,通常經過5年歷練,能讓新手長成獨當一面人才,但出版社高層願不願意下放權力,放手讓中階員工選書談版權、開發與經營作者,甚至作為預備接班人承擔公司盈虧?在人才永續的議題上,與其擔心找不到,倒不如在心情與薪情都妥善照顧這兩個年資區間的從業者,我想可以大大降低出版業流動率。

編笑編哭粉專管理員,B編(出版業年資8年):

多數編輯都是入行後才開始學習編務,菜鳥剛起步時起薪自然不會太高。加上出版業產值連年下降,紙張、印刷、運輸、倉儲無一不漲,人事費用是唯一能有效控制的成本。但當編輯變老鳥,產值趨於穩定,出版業老闆就該加薪。

近年出版業面臨嚴重人力外流,往往還是看到有出版社開出月薪3萬找人。我8年前出道就是30K了,不要開玩笑了好嗎?出版產業要持續成長發展,甚至再現榮光,留住優秀人才絕對是重要的第一步。此外,聽說編輯薪水萬年凍漲,多數出版社確實不會主動調薪,不過,提升工作能力、銷售成績而獲加薪也時有所聞,自我推銷也是必要的生存武器。

出版編輯,H(出版業年資10年):

不少位編輯同行都有提到希望工作地點與時間可以更加彈性,我覺得確實是除了薪資待遇外,出版社的經營者們接下來可以更放開心胸去思考的一塊。

【即使現在艱辛,未來猶有希望】

一本書店店長,Miru(書業年資10年):

書一上市就以折扣作為最重要的銷售策略。對讀者來說,最大的購書誘因條件是更低的價格,而非書籍內容,這是長年對書本價值、閱讀素養的直接折損。折扣書本價值,出版產業變應換現,書籍上市壽命減損,回應到出版費力累加,每個出版人要擔負的工作份量比起過去多上倍數,相對每本書籍回應的利潤則是比過去更少,銷售時間更短。出版的人事薪資變成出版社最大成本負擔。相對出版不重視的小書店通路,經營策略不一定得全然仰賴出版,而能以游擊精神創業,「什麼都可以試看看」。

連鎖書店員工,L(書業年資5年):

看完發現原來大家也是燃燒靈魂在支撐這個產業。從剛入行到現在,薪水有持續往上調整的,幅度不大,但還是抱持希望。

獨立書店業者,A(書業年資2年):

一般實體書店的薪水偏低是公認事實,書店沒有賺錢,薪資整體是無法成長的。不過,調查表單當中,大型的獨立書店比連鎖書店人員薪資高,即是反應了書店獲利的現狀。小型的獨立書店需要看出資者與經營者與對待員工的心態,是做書業未來人員的培養,還是只做為日常工作的支援,都會反映在薪資上。

我在出版業上班管理員,E編(出版業年資15年):

這次調查,我看到許多出版中青代對(勞動力)付出與薪資不成正比發出怒吼,但仍對出版(業)抱持期待。不論是中青代還是新生代,共同面對的都是不確定的職涯未來。希望出版業可以一起正視、設法改善整體就業環境的問題,不然從業人員的流失只會更多、不會更少。如果可以透過調查,促進產業內有更多討論的聲音,那我就心滿意足了。●

斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物:臺灣自然探索的驚奇旅程

斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物:臺灣自然探索的驚奇旅程

2023Openbook好書獎.年度生活書》台灣豬,黑白切:日以繼夜的庶民美食

▉評審推薦語

趙恬儀(決選評審,臺灣大學外文系教授)

本書透過精彩可讀的文筆及深入精細的飲食觀察,引領讀者「打開黑白切的多重宇宙」,重新思考飲食與個人、社會、生活及文化的各種關聯。作者傅士玲透過獨到的視角切入,以食物為線索,探索人與食物之間微妙緊密的互動。全書分為三大部分,分別探討豬隻整體、豬雜內臟、台灣小吃店家及職人精神,其下各篇文章就像是一盤盤的美味小吃,每一口都充滿深意,令人回味無窮也引人深思。

本書的魅力在於作者細膩而扎實的覺察力和敘事功力。就像是技藝精湛的主廚,精準挑選食材,詳盡闡述黑白切的各種內容及烹調手法——其中不乏罕見菜色(如豬肺糕)。書中更將討論的範疇延伸至台灣各地的飲食歷史文化,特別是料理職人的生活紀實,彙集組合出一道道令人垂涎三尺的好文。讀者在品味文字的同時,也能思考飲食相關的人文社會背景脈絡,從中發現食物背後的故事,感受其帶來的社會、文化、經濟連結。

近年來國際文史學界逐漸肯定並參與飲食文化研究這個新興領域,認為其具有吸引大眾讀者的潛力及重要性。歷史學者皮爾契(Jeffrey Pilcher)指出:「學者透過建立味覺文獻資料庫和檢視食物喜好的時代變遷,便能揭開味覺的社會脈絡與感官經驗兩者之間的動態關聯。」這個論述強調飲食活動的多元性與動態性,而本書以更具親和力的大眾書寫呈現,遙相呼應。

雖然書中涉及的題材繁多,但作者以親切流暢又「接地氣」的筆觸一一爬梳,深入淺出描繪成生動的飲食地圖,令人耳目一新。讀者悠遊書頁的同時,不僅享受到作者精心烹調的文字饗宴,更能發現個人與食物及當代社會整體生活文化之間的連結,值得用心體會,對於在地飲食文化的保存與傳承亦深具意義。

期待將來有更多類似的作品,繼續書寫舌尖上的台灣飲食文化誌。

▉獲獎作者感言

撰文:傅士玲

感謝Openbook肯定台灣豬黑白切這個日常小吃,也肯定我用通俗的文字描述它。

很多人問,「這本書花了多久時間寫?」、「做了多久的田野調查?」,答案很簡單也很難,黑白切是個人鍾愛的小吃,從懂事被允許可以外食以來,已經開始做田調,秋冬天寒甚至願意趕早天天做田調。數算起來這本書默默寫了一輩子。寫黑白切與台灣街區的演化故事,寫我從不識乃至於熟悉它的故事,寫吃了一輩子、記在這一世生命裡的田調報告。

台灣的好,從他者的觀點當然更看得分明。過於日常的,難有機會標新立異。處處可見的黑白切如空氣,但我不要等失去了才知它無可取代。

黑白切單純也極多元,不同城鎮店家各有巧妙詮釋,在地性強悍,食物里程短,可是,最平淡天真的面貌,竟能呈現最洶湧的滋味。感謝值守在鍋爐前方的無數職人推手,半世紀來饗我以美味,謹以這本小書聊表敬意。

台灣豬黑白切普遍豐美甘鮮,如何品評排序?全都是No.1,各領風騷。大辣出版社總編輯黃建和,以及優秀的金獎主編雅雯,是真正的文化人,始終創意獨具,在書市吹起冷冽寒風之際願意催生一本詞藻毫不華麗的散文書,也理解這本書不能寫成美食評鑑或情報誌。大辣出版社工作人員個個是真正美食家,洞悉「美之為美斯不美矣」的奧義,讓文化卸下戰鬥的武裝,化為遍地繁花,讓人間四季皆芬芳甜美。

32年前進入出版界,至今一直還在編輯、翻譯和採訪寫作的路上,好奇不減。這三種身分的共通點,都是在做溝通,將人類世界的趣味,努力以文字傳達給讀者。文字是讀心術,寫作者是巫師,當中的發揮空間,是魔法,如何不著迷?!

文化如水,水位高低會依自然律達成平衡,然流水不止方能生生不息。黑白切的北中南互相爭輝是如此,寫作也是如此。大家都在朝向完美無限靠近,台灣小吃文化如此,出版界亦如此。

由衷感謝所有促成我能夠閱讀且寫作的貴人,在瀰漫煙硝與喧囂的人世間成全想要平靜的心。●

Pork Delicacy, Taiwan Limited

作者:傅士玲(Ema Fu)

出版:大辣出版公司

定價:450元

作者簡介:傅士玲(Ema Fu)

筆名王約、穀雨。台灣人,美國威斯康辛大學東亞語文所、喬治梅森大學宗教與文化研究所畢業,媒體出版資歷三十餘年。曾任職漢聲雜誌、商業週刊出版公司、《壹週刊》美食旅遊採訪主任、華府作家協會會長(2012-2014)等。譯有《威尼斯共和國》、《新歐亞大陸》、《偷書賊》、《紙的世界史》、《重回馬可孛羅的世界》、《時光的禮物》、《叛逆的葡萄》、《法國美食傳奇》等。著有《蔣公獅子頭》等。文章散見於《商業週刊》、《世界日報》等。

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

得獎書單

年度中文創作

年度翻譯書

年度生活書

年度童書/年度青少年圖書

評審報告/評審名單

13場好書獎巡迴導讀講座

204本入圍書單

好書獎是怎麼選出來的?

超過200位讀者分享的年度好書!點擊查看

得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中!

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量