現場》繪本擴展世界,溫暖連結無界線:日本資深繪本編輯廣松由希子的國際評審視野

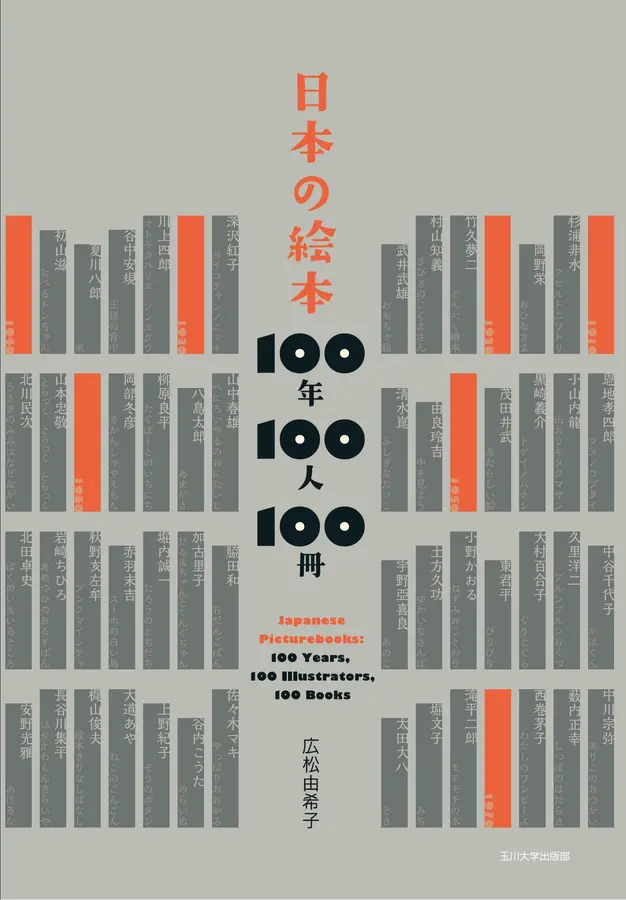

著有《日本の絵本100年100人100冊》(日本繪本百年百人百冊)的資深童書編輯廣松由希子,長期為日本繪本雜誌撰寫評論與專欄,她重視繪本作品的生命力、留白、藝術美感和冒險創新的實驗精神。她不僅是童書展覽的策展人,更擔任過多個繪本插畫大賽的國際評審。

著有《日本の絵本100年100人100冊》(日本繪本百年百人百冊)的資深童書編輯廣松由希子,長期為日本繪本雜誌撰寫評論與專欄,她重視繪本作品的生命力、留白、藝術美感和冒險創新的實驗精神。她不僅是童書展覽的策展人,更擔任過多個繪本插畫大賽的國際評審。

9月底舉行的第一屆臺灣國際兒少書展中,廣松由希子應邀擔任壓軸演講嘉賓,分享她擔任國際評審的經驗與獨到觀點,解析各國繪本作品如何在國際舞台上脫穎而出。

➤波隆納插畫展:風格獨特性與故事說服力

廣松由希子在2010年首度擔任義大利「波隆納插畫展」(Bologna Illustrators Exhibition)的評審。她回憶,當時場地狹小,評選採取實體審查。眾多作品陳列得像萬國旗,5位評審各持不同顏色的專屬便利貼,只要認可就貼上。

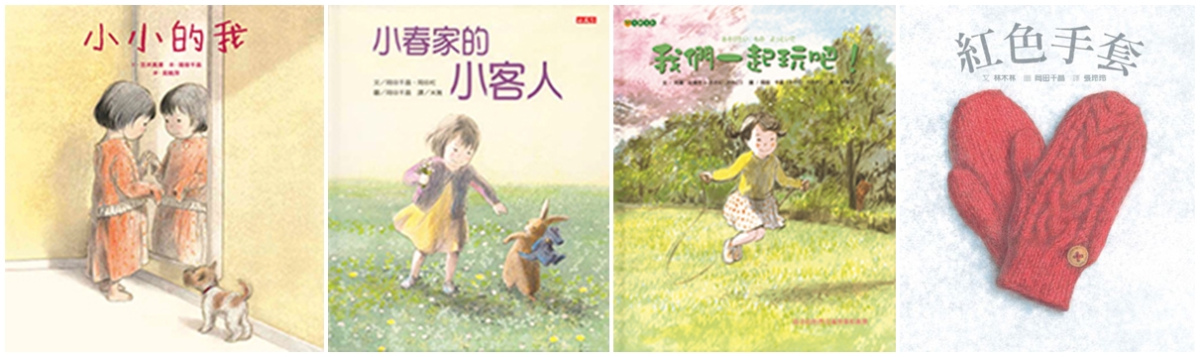

廣松指出,作品集滿5張不同顏色便利貼實屬不易。那一年,岡田千晶以作品《小春家的小客人》獲得5張便利貼而入選。她認為岡田千晶的筆觸扎實、故事敘事能力強,且光線掌握精準。

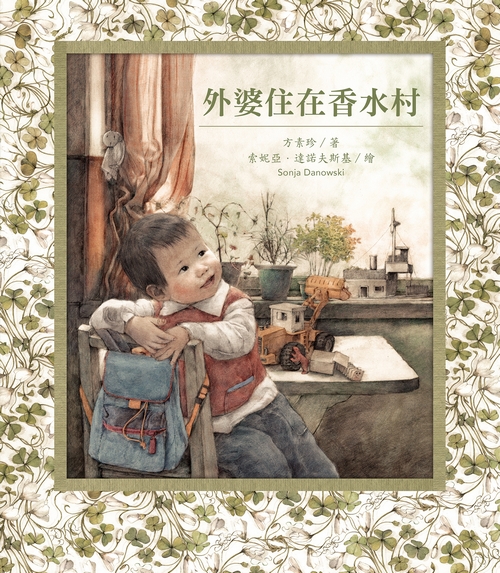

讓廣松印象深刻的藝術家還包括,現已成為繪本界名人的韓國插畫家蘇西.李 (Suzy Lee)以及德國的達諾夫斯基 (Sonja Danowski)。達諾夫斯基的插畫風格以豐富的細節和寫實手法見長,並巧妙融入虛構的想像元素,呈現出細膩懷舊的氛圍。

同年,來自義大利的亮眼新星喬丹諾(Philip Giordano)脫穎而出,他榮獲2010年波隆納兒童書展SM基金會國際插畫獎(Fundación SM International Award for Illustration)的首屆首獎(此獎項限 35 歲以下創作者參加)。

延伸閱讀:2021Openbook好書獎.年度童書》勇敢的山羊羅賓

廣松總結,獲得波隆納插畫展獎項的作品,必須具備創作者個人的風格與獨特性,同時也要有故事說服力,參賽的5幅作品之間需要有緊密的連結性,才能說服評審。

➤BIB:追尋繪本的純粹藝術表現

「布拉提斯拉瓦國際插畫雙年展」(Biennial of Illustrations Bratislava,簡稱BIB)創立於1965年,於1967年開辦。廣松指出,BIB成立於冷戰時期,當時斯洛伐克為共產國家,資訊相對封閉,希望藉由BIB讓世界各地的插畫藝術來到這裡。第一屆大獎便由日本的瀨川康男以作品《不可思議的竹筍》拔得頭籌。

BIB的評選標準不以商業為考量,而純粹追求繪本的藝術表現。廣松於2011年首次擔任BIB評審。她回憶,評選過程是高度的體力勞動,評審團必須移動到每一件作品前,並以舉手表決表達意見。這類投票過程會重複幾百次、好幾輪,從數百件作品中篩選出30至50件,再進行集中比較。

2011 年的評審團普遍認為日本作品水準高,但韓國的參賽氣勢令人驚豔。那一年,韓國的Eunyoung Cho以作品《Run Toto! 》獲得大獎。

廣松提到,Eunyoung Cho以破釜沉舟的心情創作該繪本,傾盡全力,每一頁都使用不同的技法,甚至帶有實驗性。光是賽馬場觀眾席上每個大叔的描繪,就展現了各異的精采技法。

2013年,瑞士的勞貝與維爾勒( Evelyne Laube & Nina Wehrle,「It's Raining Elephants」工作室創辦人)以作品《La Nuit, quand je dors...》(暫譯:夜裡,當我睡著時)獲得BIB大獎。廣松指出,這部作品來自聖經《創世紀》的故事,整幅皆以鉛筆繪製,原畫篇幅巨大,充滿了細節、細膩的筆觸與幽默感。

日本作家蓜島伸彥獲得金蘋果獎,這位現代藝術家兼書畫家的作品風格極簡,他的作品《聽見了嗎?》以模糊清淡的剪影和安靜的文字,幾乎沒有故事情節,卻能帶來異常的平靜感。廣松特別提到,當時很多外國評審不理解這些極簡圖像,她便以日本文化的角度向大家說明,凸顯了理解文化差異在國際評選中的重要性。

2015年BIB大獎得主是英國插畫家卡爾琳(Laura Carlin)獲得,廣松說,她是個擅長融合不同媒材的描寫高手。

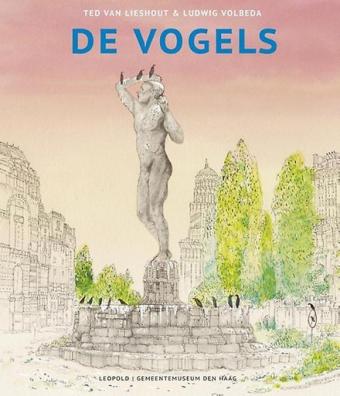

廣松對於2017年那一屆印象尤其深刻,那是她首次擔任BIB評委會主席,責任重大。該屆大獎得主是荷蘭藝術家沃爾貝達(Ludwig Volbeda),得獎作品是《De vogels》(暫譯:《鳥》)。廣松指出,有些作品最初以壓倒性的表現手法吸引目光,但久看會產生視覺疲乏。而首獎作品則屬於耐看型,畫面看似平淡,初審時並不起眼,但在評審們反覆閱讀、交換意見後,卻愈發覺得有味道。她認為,這種不斷篩選與討論的過程,正是擔任BIB評審的有趣之處。

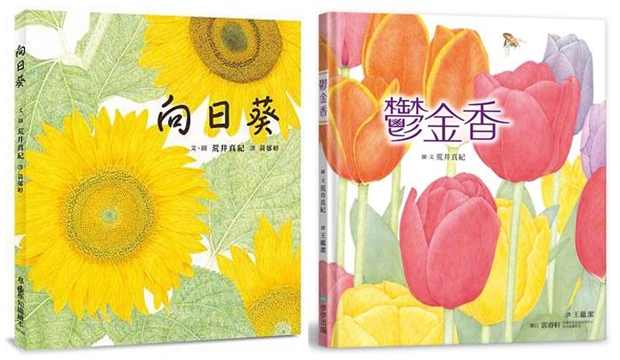

日本植物畫畫家荒井真紀以作品《蒲公英》獲得金蘋果獎。這本書不僅寫實描繪了植物的生命歷程,更讓讀者從畫面中產生安定感。廣松點出,她的構圖讓人聯想到日本的造形藝術流派「琳派」,畫面帶有侘寂美學中孤寂簡約的留白之美。

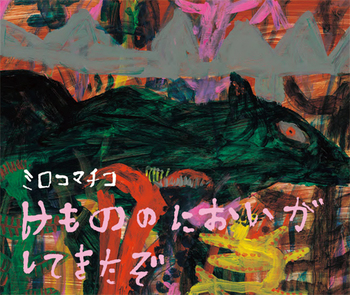

在金蘋果獎之下是獎牌(Plaque),同年,丹麥作家巴托蘭(Hanne Bartholin)的《A Story about You》(暫譯:《你的故事》)獲獎。本書乍看像抽象畫,仔細看亦有很多細節。另一位得獎者是日本作家ミロコマチコ(Mirocomachiko),以作品《けもののにおいがしてきたぞ》(暫譯:《聞到野獸的氣味了喔》)獲獎。

➤Nami Concours:充滿樂趣與互動的交流賽

由南韓主辦的「南怡島國際插畫大賽」 (Nami Concours)於2013年開始舉辦,是相對年輕但影響力迅速擴大的國際競賽。該比賽要求每位參賽者就一個主題提交5張電子檔案作品。初審在線上進行,決選則在首爾審閱實體繪本。

Nami的特色在於其「歡樂互動的交流賽」性質。得獎者不僅可獲得獎金、舉辦展覽,還會被收錄至大會出版品,並受邀參加在南怡島舉行的國際兒童圖書節。在圖書節期間,作家、創作者、評審與主辦單位之間會有密切的互動與交流,廣松形容這像是一個密集的夏令營活動,充滿樂趣。

由於Nami的評審陣容多為資深人士(包含安徒生獎、BIB獎的評委主席),其得獎者與波隆納、BIB的獲獎者多有重疊。廣松特別介紹了兩位得獎藝術家。

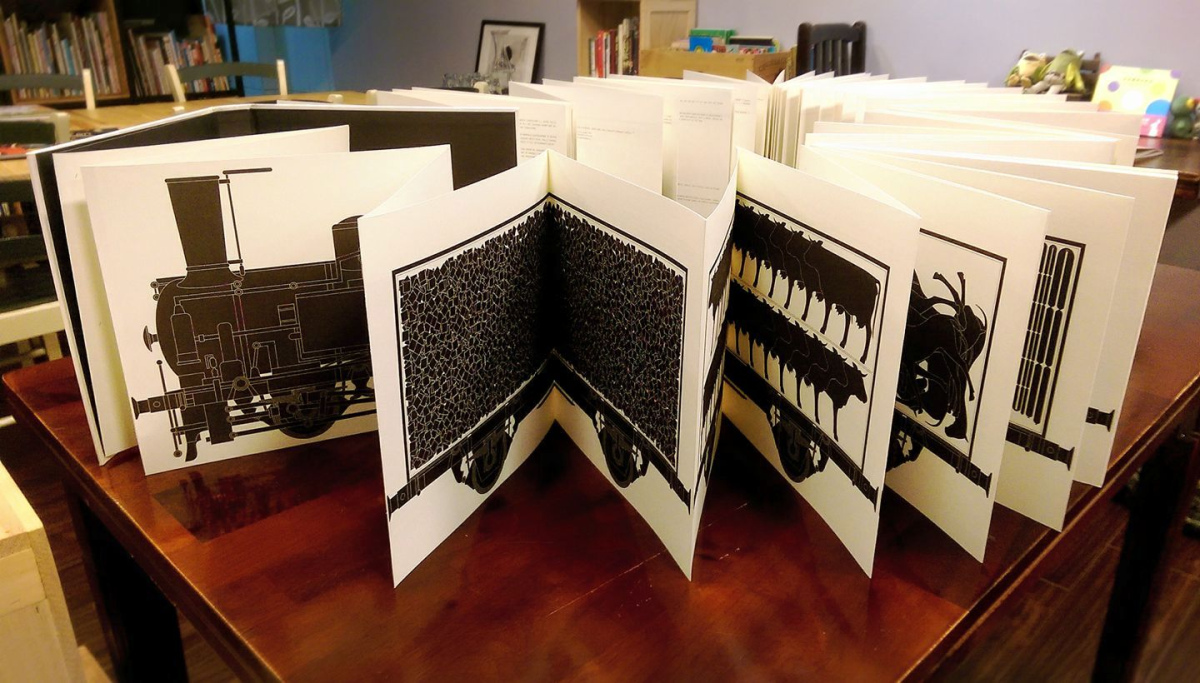

2017年大獎得主波蘭藝術家古羅芙斯卡(Malgorzata Gurowska),是一位關心社會議題的視覺藝術家。得獎作品《The Locomotive》(暫譯:《火車頭》)是根據波蘭經典詩歌改編,融入對現代社會的批判。這部作品製作成 188頁的風琴頁裝幀,攤開可環繞會場一周,視覺效果震撼。

榮獲 2017 年Nami綠島獎(Green Island)的阿貝婷 (Albertine),並接著在2020年獲得全球兒童文學最高榮譽的國際安徒生大獎。廣松提到,國際安徒生大獎是肯定藝術家的終身成就。她真心佩服這些得獎者在獲獎之後,仍然沒有停止創作,持續突破自我天花板的精神。

➤大賽起於冷戰,繪本溫暖人心

最後,廣松感傷地提到,許多重量級的繪本藝術家近來相繼離世,包括去年(2024)日本詩人谷川俊太郎和撕貼畫名家瀨名惠子。就在前不久,歐洲也傳來2010年國際安徒生獎得主鮑爾(Jutta Bauer)意外辭世的消息。

廣松總結,國際安徒生大獎、波隆納書展競賽、BIB等頂尖賽事,都崛起於東西冷戰的1960年代,在那個危機與衝突不斷的年代,童書繪本成為連結人與人之間情感的橋樑。她鼓勵大家,持續擴展繪本的世界,讓這些作品的力量幫助每個人的心靈。●

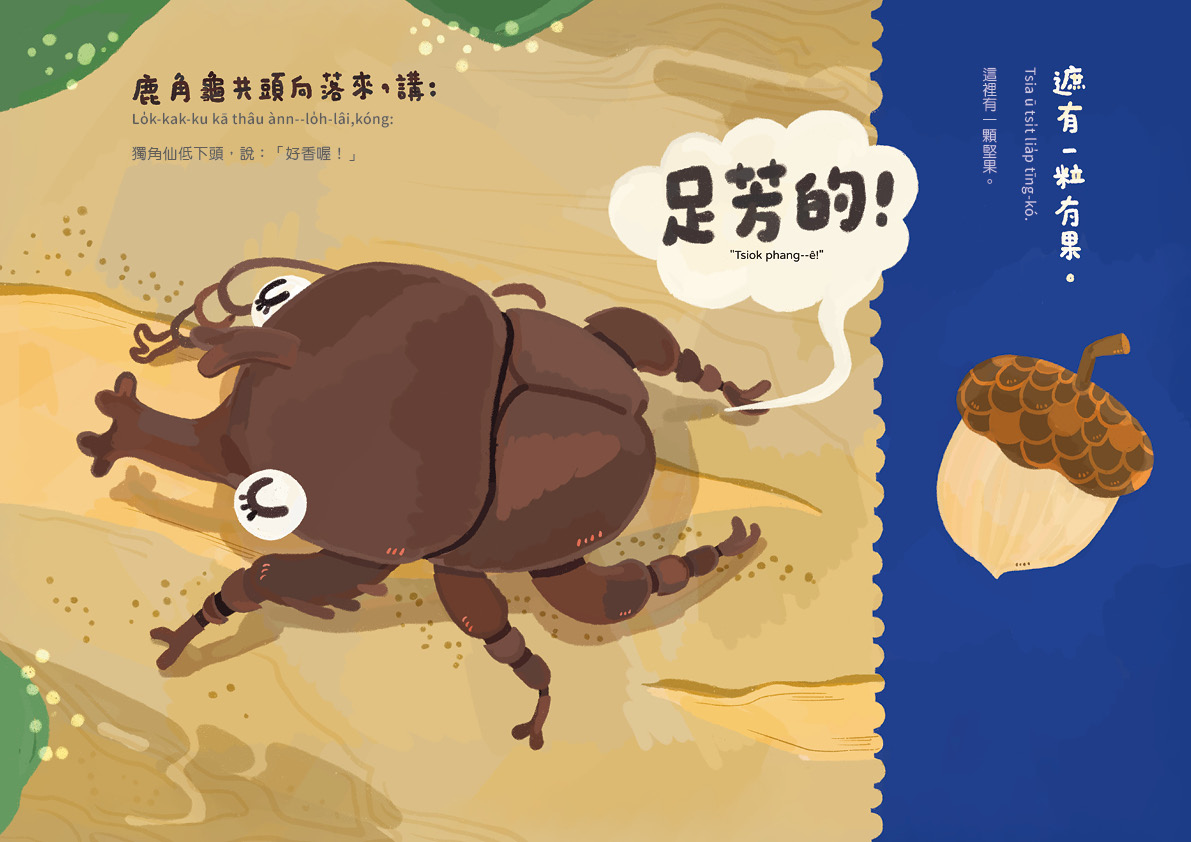

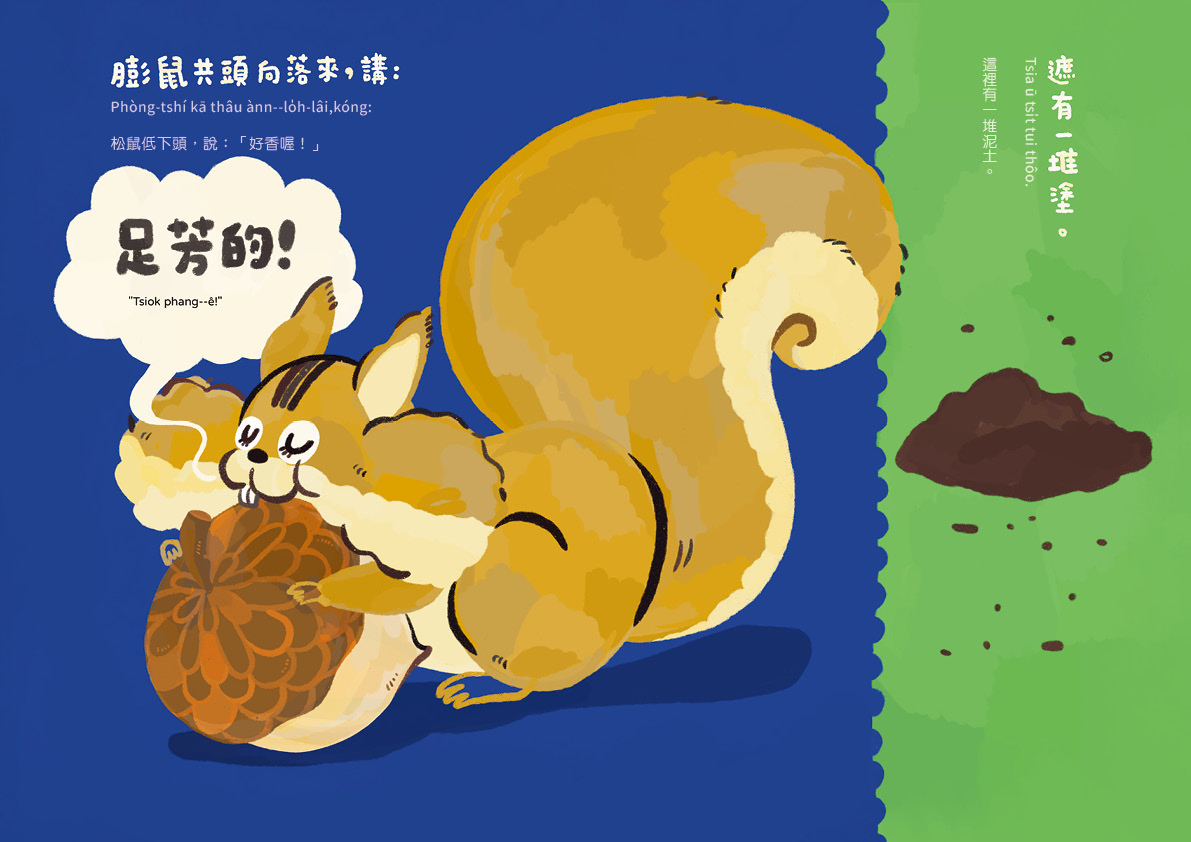

足芳的

足芳的

漫評》從地下漫畫到80、90年代熱門IP:《忍者龜:最後的浪人》的復古詮釋

步入中年才懂的哀傷之一,就是小時候深愛的流行,經過歲月的洗禮,竟成為了測驗年齡的試紙。一說出口,聽得懂的人往往和自己一樣頭髮花白,聽不懂的年輕人,則露出滿臉問號,彷彿像是聽到了外星語言。動漫角色即是一例,尤其在文化流轉飛快的臺灣,除了極少數的常青作品,不同世代都有各自的喜好,彼此相隔,就像壓印在大眾文化上一道道的年輪,見證著一時的風靡與退燒。

《忍者龜》(Teenage Mutant Ninja Turtles)在臺灣就是屬於1990年代。這樣的宣稱當然帶有地域和年紀的偏見。在21世紀經歷權利易手後,忍者龜在美國持續有新的漫畫、動畫影集,以及一部評價慘烈但票房不差的電影《忍者龜:變種世代》(2014)。因為這些影視的改編,年輕世代的動畫迷,勉勉強強還能知道忍者龜的大名,但也就「知道」而已,有什麼割捨不下的情懷,應當還是成長在上世紀末的中年大叔們。衝著回憶,他們也許會買票走進電影院,但不管電影裡類固醇版本,或是新版動畫靈活輕巧的設定,在他們看來才是貨真價實的「變種」,不是他們兒時卡通裡那4位渾圓、憨厚的忍者龜。

1984年,兩位默默無名的漫畫創作者凱文.伊斯特曼(Kevin Eastman)與彼得.萊爾德(Peter Laird),帶著嘲諷心態惡搞了超級英雄漫畫中常見的元素,創造出4隻因放射性物質變種的青少年忍者烏龜,在老鼠大師史林特指導下,於紐約懲奸除惡的故事。因為身分是「忍者」,他們一度考慮替4位主角取日本名字,但最後改為義大利文藝復興藝術家的大名——李奧納多、拉斐爾、多納太羅和米開朗基羅。光是莫名其妙的命名,就說明著這部漫畫不同於主流,濃厚的「地下」特性。(也連帶留下日後忍者龜在臺灣小學生圈的經典疑問:藝術家多納太羅是哪位?)

伊斯特曼和萊爾德筆下的世界,線條粗礪,滿是陰影,4位主角充滿著憤怒走在醜陋的紐約街頭,劇情也偏向血腥暴力。比起漫威或DC的漫畫,更接近美國地下漫畫大師羅伯特.克朗姆(Robert Crumb)的詭異。沒想到這樣一部異類之作,靠著漫畫迷的口耳相傳,竟在美國漫畫圈意外走紅。

➤商業化後的忍者龜

1987年是《忍者龜》的重要轉捩點,兩位創作者將《忍者龜》授權給來自香港,在努力打入美國市場的玩具公司彩星集團(Playmates Toys)。為了賣玩具,原本有點兒童不宜的忍者龜轉成老少咸宜的風格,短短4年之間創造了10億以上的銷售額,成為僅次於《特種部隊》(G.I. Joe)與《星際大戰》(Star Wars)的玩具系列。

彩星集團同時也主導推出了動畫影集,伊斯特曼和萊爾德還是掛著發想者,但內容已改由動畫製作公司主導,創作出人們熟知的忍者龜:身形圓潤可愛、滿臉憨笑,分別戴著藍、紅、紫、橘不同顏色的頭帶(而且眼睛還長在頭帶上?),手持不同武器,喜歡吃披薩,互相開玩笑,還有那句莫名所以的口頭禪「卡哇邦嘎」(COWABUNGA)。色彩飽滿的畫面,輕鬆有趣的劇情,一播出就捉住了孩子們的心(也痛宰了他們爹娘的荷包),讓忍者龜掀起全球的熱潮。

1990年忍者龜改編成電影上映,或許背後有彩星集團的運作,也可能是武打場面的需求,電影由香港嘉禾投資出品。本片似乎也立下了日後忍者龜的鐵律:評價其差,票房大賣。中視那時搶在電影在臺上映之前,先推出卡通影集,鎖定周日8點檔上檔,足見電視台的重視。沒想到引起華視和台視的反彈,向廣電處告狀,指出中視違反多年前三台約定週六日只能在「日間」播出一小時卡通的協議。

中視先是打擦邊球移到週日下午6點和7點,沒想到還是遭廣電處退回,只好移到下午3點半的時段。時段的調整,不影響忍者龜的風行,這時段搞不好更適合小朋友獨佔電視。播出時間的風波可以看出忍者龜全球的勢力,也說明了在那個威權封閉的年代,這樣一部充滿奇想的卡通是多麼珍貴。「忍者龜」三字也成為流行語,1990年股市從1萬一路狂洩到4000點,就有媒體形容投資人的心情從「抓狂客變忍者龜」。

值得一提的,當紅的忍者龜,在臺灣卻少有人看過漫畫,一來在臺灣漫畫讀者還是習慣日本漫畫的風格和語法,美漫引入臺灣結局多半淒滲。其次則是,《忍者龜》漫畫的發展遠不及影視媒體的榮景,授權數度易主、轉手。隨著影集在1996年結束,忍者龜全球盛況不再,退返美國,也漸漸淡出臺灣市場。

這段90年代爆紅的經歷,是將另類漫畫和商業卡通切割的結果,原創的伊斯特曼和萊爾德雖然曾聲明卡通忍者龜平易近人的輕鬆幽默,並不違反原作的精神,但明眼人都看得出來兩人言詞間的心虛。直到多年之後,伊斯特曼坦誠後悔部分的授權專案,萊爾德更直言不喜歡卡通的軟調。

➤回歸漫畫本色

2011年出版社IDW Publishing取得《忍者龜》漫畫的授權,找來新生代的漫畫作者湯姆・沃茲(Tom Waltz)和伊士曼合作,搭配新生代的漫畫繪者,藉由舊版重出和新版的連載,釐清了忍者龜的故事線,回歸忍者世界的恩恩怨怨,成為像是《甲賀忍法帖》或《火影忍者》那樣愛恨糾葛的科幻版日本時代劇。

待主述的劇情穩定後,在2020年10月至2022年4月,分5期連載,推出了《忍者龜:最後的浪人》(Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin),是不同於主線世界的平行宇宙。故事仍由沃茲和伊士曼主導,但不同於先前IDW陸續出版的主線漫畫,這次還加上早已退出忍者龜創作的萊爾德。原因無他,這是伊斯特曼和萊爾德原本編寫的《忍者龜》,就像伊斯特曼在卷後語回憶的,兩人對忍者龜的原本規劃是一則有「起承轉合」的故事,但商業的爆紅改變了一切。

《忍者龜:最後的浪人》的故事黑暗、絕望,未來的紐約由忍者龜死敵許瑞德(Shredder,日本名小祿崎)的孫子、小祿卡拉的兒子小祿博人,以高科技建立了極權統治。昔日的戰鬥中雙方死傷慘重,忍者龜只剩下米開朗基羅一人倖存。他被逝去兄弟的幻影糾纏,不,時而沉溺於記憶的殘光之中,時而被現實的荒蕪吞噬。失去了同伴,他成了一名無根的浪人,報復成為他活著唯一的目的。

兩百多頁的歷程,有著偶爾一閃而過的希望,更多時候卻是難以直視的悲痛,以及那條由仇恨與殺戮所打造的不可避免的終局。畫面構成則由Esau Escorza、Isaac Escorza和Ben Bishop三人構成,利用畫風的變化,對應著當下和過去,並創造出不同的敘事節奏,兼容著日本當代動漫畫的細膩和動感,也保留著美式英雄漫畫血脈賁張的激情和亢奮。特別是黑白的修練場景,重新還原了1984年忍者龜最初的樣貌。

經由《忍者龜:最後的浪人》,我們終於有機會見證《忍者龜》最原初的魅力,理解為什麼一本自資出版的另類超級英雄漫畫,能在漫畫迷之間私下瘋傳,進而影響了全球主流文化。雖然不同於回憶,但和新世紀後改頭換貌的影視改編不同,《忍者龜:最後的浪人》依舊是我們所熟悉的忍者龜。畢竟沒有小孩會以商業的甜美,編導自己的幻想天地。當兒時我們拿著4位主角的公仔,飛天遁地,自行配音的打打殺殺時,在精神上早就不知不覺呼應著最初的原作。《忍者龜:最後的浪人》的問世,不僅是考古或補遺,更是像我們當年的想像有了更悲壯也更完美的版本呈現。

《忍者龜:最後的浪人》的故事設定和多元畫風,讓人直覺聯想起昆汀.塔倫提諾(Quentin Tarantino)的《追殺比爾》(Kill Bill)系列,又或者本書前言的推薦人導演羅伯.羅德里蓋茲(Robert Rodríguez)的「墨西哥三部曲」。兩位名導演都深受80年代流行文化影響,影像的敘事也常被視為有濃烈的漫畫感。《忍者龜:最後的浪人》和他們相互呼應,正說明了忍者龜系列魅力的核心,從地下到主流,兼容並蓄的忍者龜,有著高度的彈性,不只可以有各種詮釋或創作的可能,更重要的,還能吸納不同時期、地域的文化元素。這樣的可塑性,才是忍者龜真正的「變種」,也是李奧納多、拉斐爾、多納太羅和米開朗基羅4人的冒險能歷久彌新的原因。

「卡哇邦嘎~~~」(COWABUNGA)。●

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

作者:凱文.伊斯特曼、彼得.萊爾德、湯姆.沃爾茲(Kevin Eastman, Peter Laird, Tom Waltz)

出版:堡壘文化

定價:700元

【內容簡介➤】

作者簡介:

凱文.伊斯特曼(Kevin Eastman)

《忍者龜》共同創作者,漫畫界的重要人物。他在《The Last Ronin》中擔任共同編劇與藝術指導,展現出對角色的深厚情感與創作熱情。

彼得.萊爾德(Peter Laird)

《忍者龜》共同創作者,與伊斯特曼共同打造出這個深受喜愛的角色群體。在《The Last Ronin》中,他再次與伊斯特曼合作,為故事注入新的生命。

湯姆.沃爾茲(Tom Waltz)

資深漫畫編劇,曾參與多部《忍者龜》系列作品的創作。在《The Last Ronin》中,他與伊斯特曼、萊爾德共同編劇,為故事增添深度與張力。

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量