話題》花道盡頭的光:《國寶》原著與電影的取捨與詮釋

今(2025)年10月23日,由吉田修一同名原著改編的小說《國寶》終於在台上映。

關於《國寶》的熱潮,我們早有耳聞:影展首映獲得長達6分鐘的掌聲、日本票房突破170億日圓、打破2003年以來的日本真人電影票房紀錄、代表日本角逐第98屆奧斯卡最佳國際影片獎等。甚至出現了「國寶病」這樣的社群用語,代表對《國寶》的高度熱愛。

11月,《聯合文學》雜誌推出「吉田修一與《國寶》」專輯,作為本期責編,有幸在10月初時先看完電影。還記得當天走出放映室,我立刻轉頭問了對本片毫無預設立場的同事是否喜歡。或許是作為工作的前提大幅消減了我們的感性,也或許是當日的天氣太冷或太熱這樣的藉口,同事紛紛回覆喜歡,卻也坦承,當日沒有人為喜久雄落淚。

「這是不是一部沒辦法讓大家『靠近』的作品?」過去有太多叫好不叫座的電影,《國寶》的優秀成績如今我們都知道了,但那時的我才剛拜讀完吉田修一的原作。上下兩冊足足600頁,每個角色都立體又豐滿,尤其主角喜久雄,在原著裡,讀者能清楚看見他如何自黑道之子轉變為女形,他對「藝」的瘋狂、犧牲,到最後的孤獨。

「這是不是一部沒辦法讓大家『靠近』的作品?」過去有太多叫好不叫座的電影,《國寶》的優秀成績如今我們都知道了,但那時的我才剛拜讀完吉田修一的原作。上下兩冊足足600頁,每個角色都立體又豐滿,尤其主角喜久雄,在原著裡,讀者能清楚看見他如何自黑道之子轉變為女形,他對「藝」的瘋狂、犧牲,到最後的孤獨。

在電影裡,諸多段落與角色戲份被刪減,李相日導演以大量的篇幅拍攝喜久雄與俊介在舞台上的畫面。確實,若要談對「藝」的追求,舞台上的畫面是最直觀、震撼也漂亮的選擇,但相較小說的細細鋪陳,那些日常的、舞台之下的段落卻顯得有些單薄。

所幸,《國寶》在台上映後,20天內突破2000萬票房,11月號雜誌也收到了廣大好評。那時的擔憂或許是純粹的編輯病。引用吉田修一自己受訪時的話作為註解再好不過:「我認為,在最後一行被寫下後,或是在讀者闔上書本的瞬間,小說本身即走向完結。而影視化則是完結之後的產物——透過導演、劇組、演員合作誕生的新事物。」

小說與電影的呈現確實有所不同。電影因時間限制,勢必需要修剪甚至改動,但導演李相日與編劇奧寺佐渡子的厲害之處,在於透過結尾處的調動,以不同方式呈現出本作的核心——人的脆弱。

*以下內容涉及小說與電影的嚴重爆雷,強烈建議看完電影與原著後再行閱讀*

➤被取消的群像

小說中有不少重要的角色在電影中被匆匆帶過,除了大家常提到的德次與女性群像外,我想特別提兩個人物。

一是三友的竹野。喜久雄24歲時,與俊寶一同前往四國琴平巡演,彼時還是小社員的竹野說出了:「歌舞伎都是世襲的吧?就算他們現在對你一視同仁,你最後還是會抱憾而終。」(青春篇,p.133)喜久雄關於血緣的夢魘,也幾乎可以說是自這句話開始萌芽。

竹野這個角色在小說中其實有承先啟後的作用。身為企劃社畜,在苦無主題、收視低迷的生活中,某次喝醉後,他偶然在鄉下土戲班的演出中發現了離家多年的丹波屋繼承人俊介,且遠離丹波屋的繁華後,俊介此時演技已有了長足的進步。

竹野遂開始安排起俊介的復出計畫。作為媒體人,他以輿論為刀刃,將喜久雄與俊介的故事多加渲染,強化喜久雄在血緣上的不正統、黑道出身的背景,並邀請俊介與妻女以模範家庭之姿登上電視台受訪。也是透過他的安排與引介,讓萬菊成為俊介復出的後盾。對喜久雄來說,他生涯的巨大挫折,有一大部分是由竹野所打造而成的。

小說後續,喜久雄後半生的演出之路、喜久一家的公關危機,竹野都持續以「媒體」的角色參與。甚至在最末,他也是少數在看見喜久雄對「藝」瘋魔般的追求後,為其感到悲傷的角色——「竹野認為,無論什麼理由,鬼才會相信『瘋子很幸福』這種胡說八道。」(花道篇,p262)

電影中竹野雖仍有戲份,但其厚度與角色功用卻大大被削減了。而這也幾乎可以解讀為,電影將現實世界對歌舞伎世界的影響力,進行了明顯地敘事上的弱化。

雖然小說與電影都強調對「藝」的追求,但原著中強調了觀眾之於演員的重要。而誰能影響觀眾呢?除了媒體不作二想。對於這樣現實的問題,吉田修一花費了極大的篇幅去著墨,使得媒體、觀眾,這些劇場中不可或缺的角色也於故事中現身。尤其竹野角色的特殊性又被刻畫得更為有趣,身為對歌舞伎的評價是「唯一的好處是比搖籃曲更催眠」(青春篇,p.131)的人,他以極為世俗且利益的「局外人」視角,帶領觀眾看見媒體產業的操弄,以及媒體業與歌舞伎世家間若友似敵的關係。

另一位角色是九州黑幫辻村將生。小說中,喜久雄並未見到殺害父親立花權五郎的人,反倒是大垣豐史(第二代花井半二郎)看見了辻村將生殺害權五郎一幕。出版《國寶》的新經典文化在重要的上集封底上所引用的句子,「無論發生什麼事,無論再怎麼不甘心,都要以『藝』來決勝負。真正的藝比刀槍大砲都厲害,將來你要用你的藝去報仇,你能答應我嗎?」,正是針對這件事所說的句子。

小說後續,喜久雄仍與辻村保持聯繫,甚至視之為關照自己的長輩,部分關於黑幫出身的負面謠言,也與兩人維持聯繫有關。電影中父親倒在雪地的畫面,在小說中其實是辻村老年臥病在床時,叫喜久雄來床榻旁自白,喜久雄腦中浮現的畫面。電影刪減掉辻村這個角色,等於少了喜久雄在聽見自己以敬以禮對待的前輩,告訴自己他是殺父仇人時的反應,著實可惜。

「叔叔,別說了。害死我爸的,也許是我。」(花道篇,p.268)辻村的道歉沒能說出口,喜久也沒多解釋,針對「殺父仇人」這樣沉重深刻的話題,這句話就是他們最後的討論。在他們對話的當下,喜久雄腦中憶起的,除了父親死亡的畫面,就是他與德次童年一同演出的回憶——那也正是他童年的終結。

而另外一個可以相互對照的場景,在電影中也有被呈現出來。第二代花井半二郎彌留之際,雖喜久雄就在身旁,他喊出的仍舊是「俊寶」的名字。聽到的當下,喜久雄也是下意識的說了「對不起」。

這兩次歉意究竟朝向何方?電影留下了對花井半二郎那次清晰的道歉,但捨去了對殺父仇人的原諒。我想,正是因為電影選擇聚焦於舞台上『藝』的極致追求,以及喜久雄與丹波屋血緣的糾葛,而不得不捨棄小說中其他層面的複雜性,包括更廣闊的人際關係網絡,以及黑道背景如何深刻地塑造了喜久雄的性格與命運。這樣的取捨也讓電影得以在有限的時間內,能更純粹地呈現歌舞伎之美,並聚焦於喜久雄對藝近乎信仰般的獻身。

➤獻祭或獻身

社群上,人們提及最多的兩個改動,當屬電影中歌舞伎劇目安排的改變,以及最後女兒綾乃對喜久雄說的話。前者極為精巧,既能保留原著中以劇目象徵角色狀態的用心,又能精準地調動情節,使電影跳出小說的框架,讓故事頭尾相互呼應,更深化了喜久雄與俊介間情感的層次。

至於後者,我私心覺得有些可惜。在小說的群像描寫中,綾乃的人生其實有著完整的敘述軌跡——從小時候因父親缺席而導致的叛逆,到長大後與父親關係的逐漸緩和,甚至在她即將結婚時,還有一段幾乎可稱作和解的劇情安排。正是在經歷了這些人生起伏之後,吉田修一才安排了「惡魔說」的場面:

「不要!不要過來!不要再靠近一步!為什麼?你說啊,為什麼?為什麼壞事全都找上我們?為什麼好事都發生在爸爸身上?每次爸爸有好事,我們就有壞事!一定有人會出事!我受夠了!我再也不要了!爸,我求你,不要搶走喜重!求求你,你擁有的難道還不夠多嗎⋯⋯」

這時,喜久雄從瞪著自己的綾乃眼底,看到了早已忘卻的一幕。

啊,原來這孩子一直恨著我。我明知道,卻一直佯裝不知。——《國寶》(下)花道篇p.246

延續這段情緒爆發,吉田修一接著安排喜久回憶起小時候帶綾乃去祭祀時說過的話:「我求他讓我變得更厲害,讓我成為日本第一的歌舞伎演員,我跟他說『其他我什麼都不要』。」這段回憶在電影中也有重現,但結尾處的處理卻截然不同——電影安排了前面從未出現過的、長大後的綾乃,在喜久雄獲得「人間國寶」稱號後的採訪現場,以攝影師的身分與這位失職的父親重逢、對話,告訴他:「恭喜你如今真的成為了人間國寶。」

這兩種詮釋展現了截然不同的情感基調。小說中,綾乃的控訴充滿強烈的怨懟——雖然平日壓抑,但在她心中始終認為,是父親犧牲、獻祭了家人的幸福,以換取極致的藝。透過「惡魔說」,吉田修一凸顯的是喜久的絕對孤獨——不論他是否主動選擇犧牲一切,對周遭的人來說,他們永遠無法在喜久心中勝過「藝」,無論是女兒、妻子還是至交,全都一樣。

相對地,電影則藉由綾乃與喜久的對話,呈現出和解的可能——綾乃雖然承認父親在親情上的失敗,卻也認可了他在藝術上的成就。這樣的改編將原著中的「獻祭」轉化為某種「獻身」,淡化了家庭悲劇的殘酷,轉而強調藝術追求的崇高性。

➤凝視脆弱與恐懼

回到前面所說,無論小說或電影,我私心認為《國寶》都是在講述「脆弱」的故事。

我非常喜歡的小說《眾神的山嶺》與《國寶》有著極為相似的主軸。《眾神的山嶺》中,主角深町誠不斷提問與被問:「你為何登山呢?」「為何要走呢?你當時是為了反覆這種痛苦的事情而下定決心的嗎?你究竟打算反覆做這種事到什麼時候呢?」深町誠跟隨著登山家羽生丈二移動,嘗試理解他為何爬山,為何反覆拋下一切,攀登到無人的頂峰。

這不正是《國寶》中,他人觀看喜久雄的感受嗎?身為凡人,我們無法理解、共情那樣瘋魔般的追求,所謂「風景」究竟是什麼景色呢?羽生丈二與喜久雄都答不出來。

他們並非沒有人類的情感,也絕非不重視所追求的道路以外的一切。只是,於他們而言,那道未知的風景,是無論多麼孤獨、多麼痛苦,都必須前往的彼方。

他們並非不害怕。他們甚至因為害怕而不斷顫抖。喜久雄代演上台前夕,他握著眉筆,卻遲遲無法落下,哽咽著對俊介坦承他的脆弱與恐懼。「幕終究會落下啊,一想到我就好怕。」(花道篇,p.291)小說最末,喜久雄如此坦白。

他們之所以不斷向前的理由,或許正因為知道自己可能永遠無法抵達那個「風景」,所以才用盡全力,用每一次幾會去證明些什麼。電影最末,喜久雄於舞台上獨舞,《鷺娘》的故事與喜久雄的一生重疊,他抬眼,看見漫天紙花折射出的碎光。

這是否是一部無法讓人「靠近」的作品?我想票房已經給出了答案。《國寶》之所以令人動容,正是因為那份距離——我們終究無法完全理解喜久雄的瘋狂與執著,只能作為一個純粹的觀眾,從每一幕亮相、見得、振袖裡,嘗試去明白世間存在這樣的追求,他們注定將背負著恐懼與孤獨前行,而我們能做的,便是見證那樣的決然與脆弱。

若可以,請別獻上眼淚。我想,喜久雄更渴望的,是那經久不息的掌聲。●

所以,請您呼喚他。所以,請您照亮他。所以,請您為他獻上掌聲。

日本第一女形,第三代花井半二郎,就站在這裡。——《國寶》(下)花道篇p.294

|

|

|

作者簡介:吉田修一 |

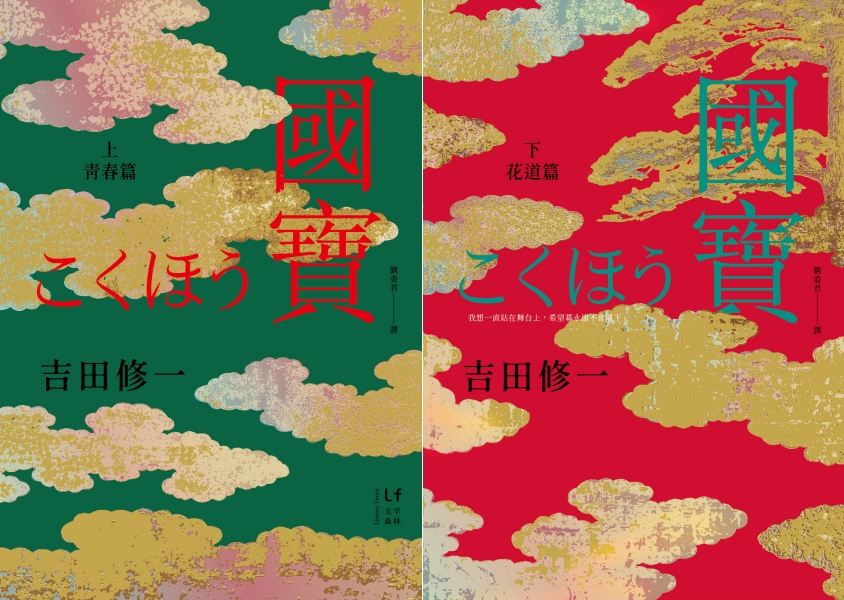

國寶(上下套書)

國寶(上下套書)

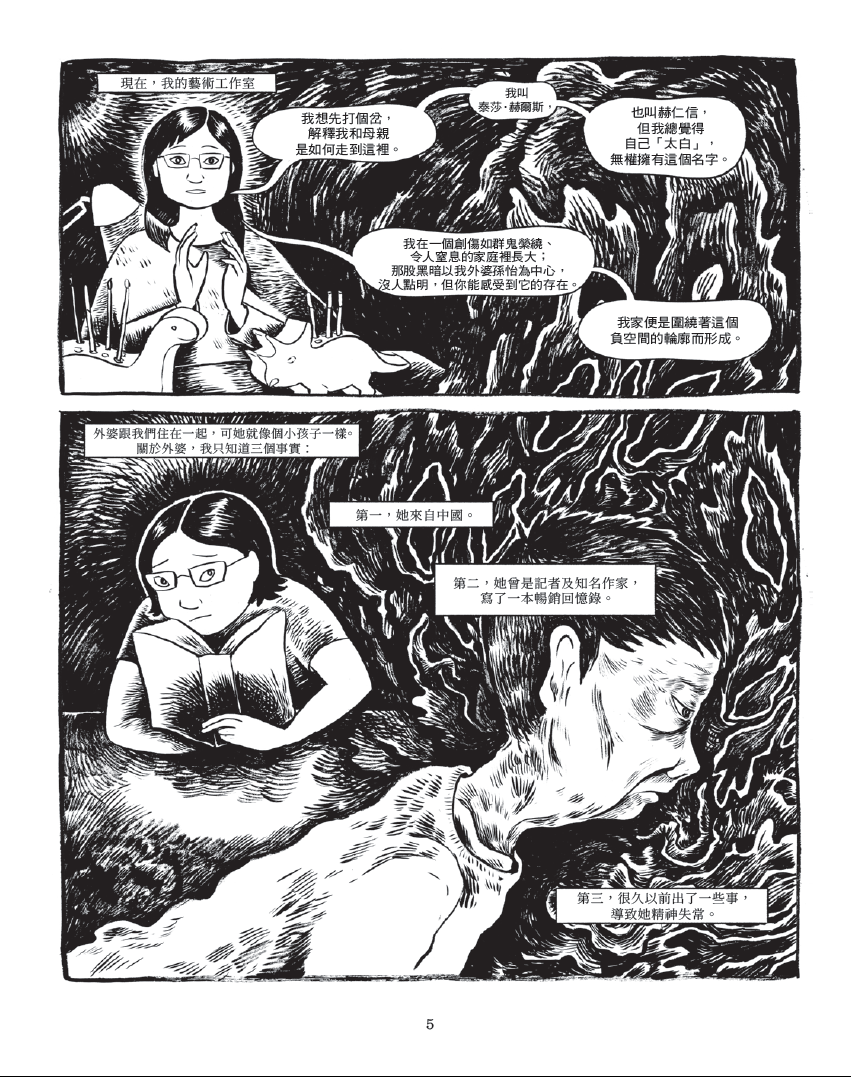

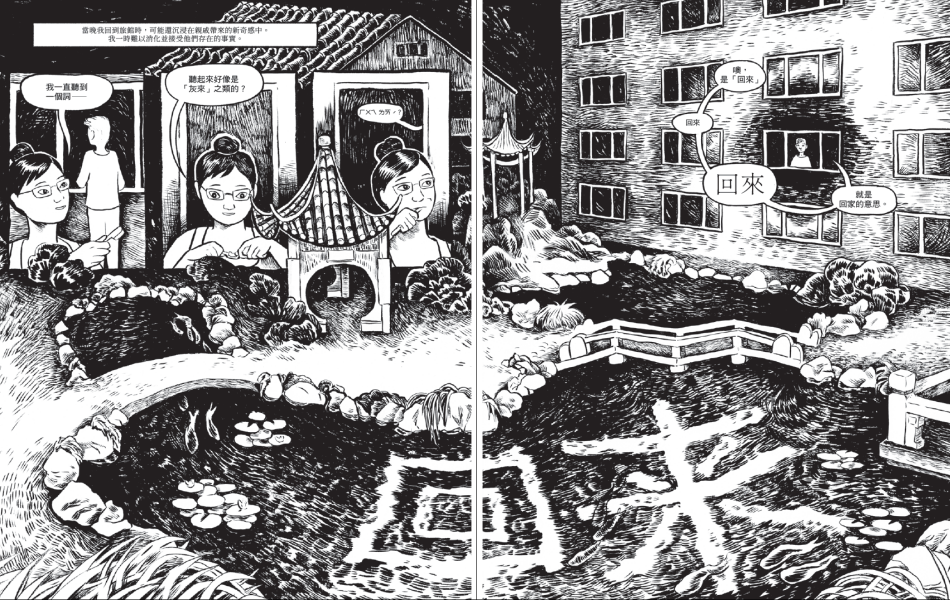

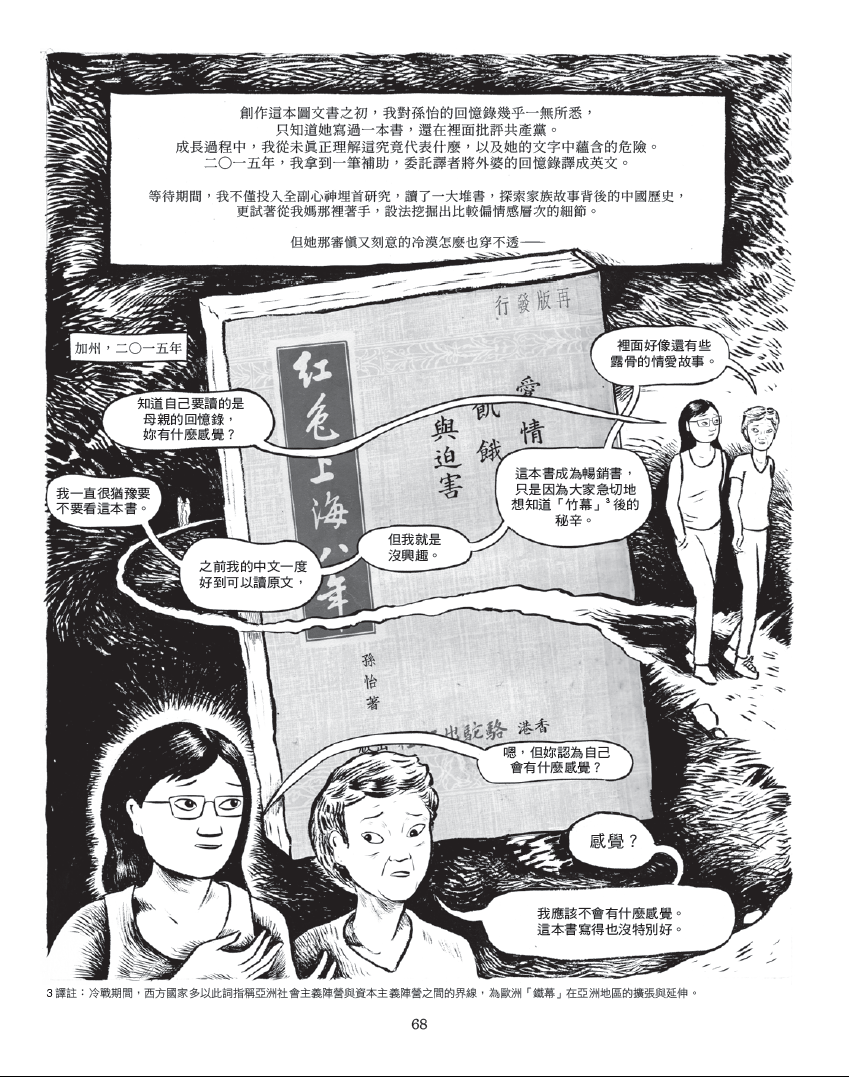

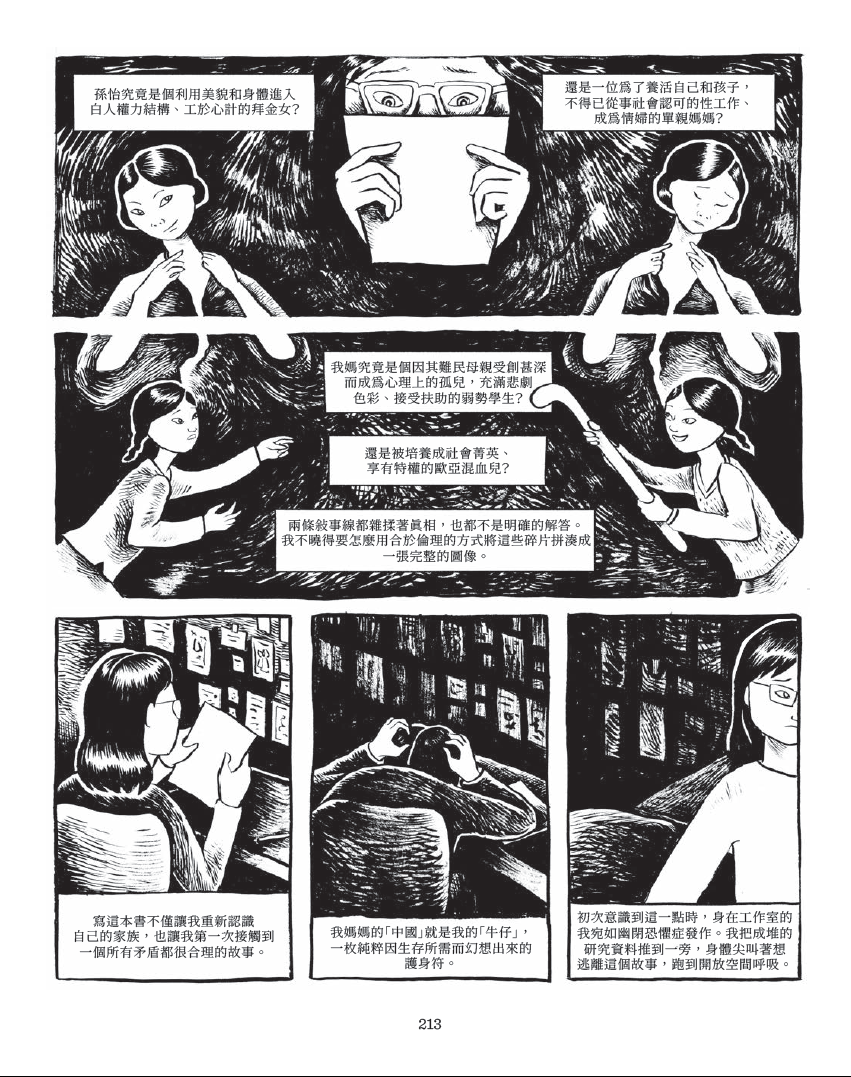

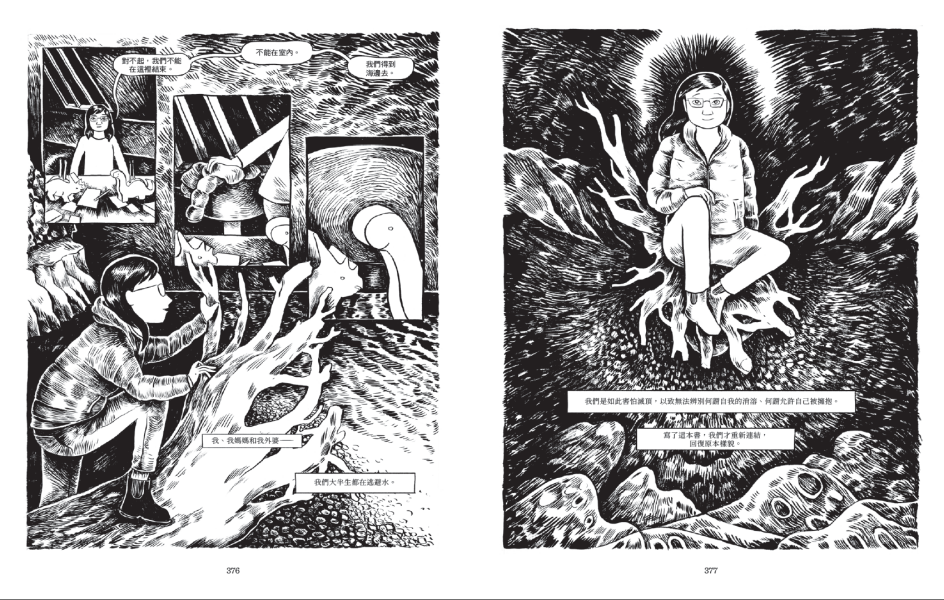

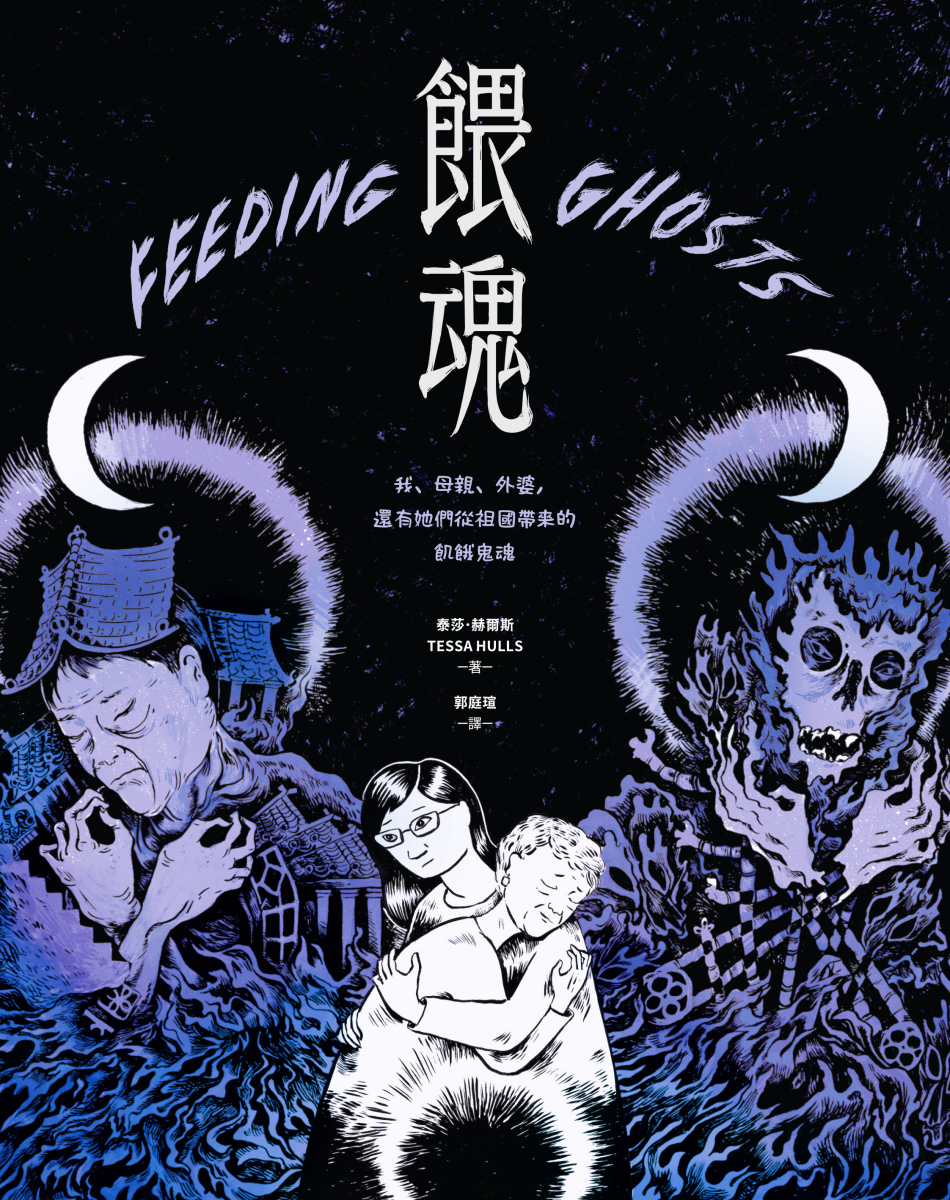

餵魂:我、母親、外婆,還有她們從祖國帶來的飢餓鬼魂

餵魂:我、母親、外婆,還有她們從祖國帶來的飢餓鬼魂

閱讀隨身聽S13E8》要保留還是拆除,老建築的價值是什麼?訪《老屋熟成》共同作者蕭定雄

台灣不只是人口高齡化,房子也是。據統計目前有高達11%、大約110萬棟屋齡超過50年的房子,在都市的密集程度更高。人老了要養生、保健,那房子老了怎麼辦呢?近期出版的《老屋熟成》,介紹了32個老屋保存、修復、活化的案例,試圖翻轉老屋對於市民生活與都市景觀的意義,為老屋的未來提出另類選項。本集邀請共同作者蕭定雄,分享修復老屋過程的觀察與故事。節目精彩,請別錯過!

【精華摘要】

➤如何定義老屋?

主持人:提到老屋,可能每個人想的都不一樣。有人腦中浮現的是日式房子,也有人想到大稻埕。歐洲有些地方可能100年的房子對他們來說還滿年輕的,400、500年才算是老房子。《老屋熟成》這本書怎麼定義老屋呢?

蕭定雄 :對我來說,其實房子蓋好之後,就開始進入變老的過程。這本書大概分成3個年代。戰後以民國60年為界,當時建築法規還不完整。往前是日治時代的老屋,當時的台灣剛好進入現代化的階段。再往前是清治時期建造的,大致有這幾種老屋。

有的老屋也有個演變過程。例如我們參與修繕的迪化街貝殼好室,前段是清治時代的街屋,中段有日治時代的修建,後段倉庫的部分是戰後增建。

主持人:像羅浮宮的建築也是在過去1000年裡慢慢疊加。不同時代有不同工法,你們碰到不同時代的老屋要怎麼因應?難道每個時代的技法都要精通嗎?

蕭定雄:從磚造木結構進入到RC(鋼筋混凝土)的過程,在台灣有些很有趣的案例。例如新竹新州屋的立面是很厚的磚牆,上面再用RC的樑。另一個案例是鹿港長源醫院,也是磚造木結構跟RC建築的複合形式。

從這些建物存在的時間軸,可以看到自然環境對於城市與人類生活的影響,例如921大地震之後,建築法規也有大改變。

主持人:所以地震是推動建築法規進步的重要動力?

蕭定雄:可以這麼說。1934年才蓋好的新州屋,當時是很時髦漂亮的百貨公司,但沒多久就遇到1935年的大地震。我們想像屋主戴吳獅的心情大概一則以喜一則以憂,憂的是從台中到新竹,尤其是苗栗這一段,其實死傷非常嚴重,但是這棟四層樓高的建築居然好好的沒什麼事。

主持人:在新州屋之前,應該還有台南林百貨、台北的菊元百貨,也都是RC建築?

蕭定雄:對,RC是總督府引進台灣,之後受到關東大地震的影響,開始鼓勵多使用RC。而台灣的第一棟含鋼骨結構的SRC,是台灣人自己蓋的、台中一中的紅樓,在1915年就已經使用這樣的技術。

所以技術的演變,可以透過殖民治理的現代化,或是台灣自己的建築物跟官式建築學習的關係觀察到。如果這些老建築留下來的話,會比只看歷史文獻、照片還要有趣。

➤保留老屋的意義

主持人:這本書裡的32個案例是怎麼挑選的?

蕭定雄:選擇案例不只考慮歷史年代,也特別關注活化、過去與現在的經營,以及未來的可能性,希望呈現建築使用的多樣。以前蓋好時可能是倉庫、診所或百貨公司,現在可能是商店、咖啡館或博物館。希望讓大家對於老建築的用法和認識,看到在光譜上的不同。

主持人:法國建築師柯比意(Le Corbusier)曾說,建築是居住的空間而已,如果這樣看,好像什麼房子都可以拆。但就城市的歷史而言,就不會希望拆得太厲害,其中牽涉的議題或許有些複雜。這本書中很多漂亮的老屋是在日治時期興建,而各人對於歷史的態度可能不太一樣。或者是現代生活跟以前不同,過去的設計現在住起來不一定舒適,例如迪化街街屋的樓梯其實非常窄,甚至年輕人走起來都有點危險,所以有人認為可能最好的辦法是拆掉重建。

蕭定雄:對於歷史的解讀,政治、民族或文化認同,現在很多都還在討論當中。我認為如果能把這些多元的痕跡留下來,它才是真實的歷史,能被理解與檢視。

現在的建築物通常會蓋到最大、容積率蓋滿,如果因此採光不好,就把燈開強一點;太熱或通風不佳,就裝更強的冷氣或通風扇。可是以前的建築不是這樣,像迪化街的街屋是長型,要怎麼採光呢?例如我這一棟開天井的位置,隔壁棟就蓋二樓,這樣隔壁的二樓就會有採光,而我的二樓則蓋在隔壁的天井旁邊,這樣我的二樓也會有採光。大家互相協作,慢慢的、有機的把聚落長出來。

其實每個時代都會以當時的技術去試著解決問題,而從老建築中可以看出來當時候的人的想法與智慧。

➤修繕老屋的原則與訣竅

主持人:從你的經驗看來,建築的工法、技術是否有在戰後的斷層?

蕭定雄:有觀察到清代的磚都做得很大,當時很多三合院在蓋的時候,不只是要住一輩子,是想要給好幾代的人居住,就蓋得很用心。

殖民時日本人是把台灣視為展現國力、技術力跟現代化程度的島嶼,所以要求非常精細、嚴謹。至於國民政府播遷來台時,沒辦法,一定會很急就章。所以我們現在修繕老屋,是希望它可以在往後50年不會有頭痛醫頭、腳痛醫腳的狀況。

例如長源醫院的磚牆,用點焊鋼絲網補強,在新州屋有些柱體用鋼板包覆,讓它更強壯。而在鹿港的曲巷冬晴,它的木圓樑已經失去支撐能力,但還是想辦法,讓木圓樑留下來,在裡面架新的H型鋼,保留原本的紋理,可以瞭解時代故事,但承載力是新的結構,不會把修繕做到看不出來。

主持人:修舊如舊的概念?

蕭定雄:是,希望能「修舊本舊」,讓它回復本來的面貌,並且運用可逆式的工法,如果下一代的人再修,就會知道我們這個年代修繕的時候做了什麼事情。

➤磚瓦、工法述說的故事

主持人:剛才提到的長源醫院,就是書封照片上這一棟嗎?

蕭定雄:對,長源醫院是三開間、三層樓,據我們調查研究,它的洗石子工法其實是「仿」高級建材的概念。大家在路上若看到一些類似的工法,可能是綠色或土黃色,有些人說是國防色,其實不是,是要貼近大地色系。這些若能留下來,反而變成一個台灣建築的特色。

主持人:這些磚瓦、工法裡的學問真多呢!

蕭定雄:是,透過留下來的磚瓦,才可以瞭解原來當年是這樣思考。而從修繕層面來講,重點是結構,抗候跟機電。結構是指繼續住下去會是安全的,比如運用H型鋼構補強、擴柱或是翼牆。

抗候是對抗氣候的能力,不會漏水,或是減少漏水的災害程度。因為房子一開始滲水,就會有壁癌、白蟻等等問題。機電是現代人生活的基礎需求,要有水、電、網路,這些事情要做得好、做得巧,讓老屋可以修繕好之外,住起來是舒服的。

➤偉大的城市需要什麼樣的舊建築?

蕭定雄:為什麼不直接拆掉蓋新的?目前面對常見的情況是,一個房屋有10個所有權人,一個人想要保留,但其他9個人可能不是這樣想。

主持人:對,可能住在國外,離得很遠,或是只想拿到錢。

主持人:雖然每個城市都需要舊建築,但是以人類自私的本性,可能會有人覺得,舊建築不要是我家的,你家、他家的留下來就好。

蕭定雄:在日本或歐洲,他們可能比較知道自己的建築好在哪裡,所以要留下來。目前在台灣,為什麼某一棟房子要保留、要成為文化資產,的確需要讓大家看得更遠。我覺得關鍵之一在於,如何有個好的機制可以實際這件事?這本書介紹的個案,是想告訴大家,這樣做是成功的,而且成功的定義也有很多種。有的是讓家族好好住下來,有的成功是開始新的商業模式,有的是讓年輕人可以住得起或租得起。

這些都是正在嘗試的各種不同模式,不是保留下來就一定要成為博物館,或一定要修復成舊時代的模樣。

主持人:的確,怎麼讓老屋繼續在我們的生活裡很重要,但是也很困難。這方面常會談到林安泰古厝這個案例。我小時候就在附近長大,以前在那裡玩耍,根本不會想到是什麼古厝。後來因為開闢道路,把這個房子拆了移到別的地方重建,那就不再是人居住的樣態了,這樣還叫做活化嗎?

蕭定雄:在都市規劃或發展上碰到的相關議題也很多。例如我們有遇到一個案子,是三合院的宗祠需要修繕,可是修繕完之後只有一間有冷氣,那要讓大家重新居住或生活就有點困難。所以或許不一定每一棟老房子都要成為歷史建物或文化資產。

例如高雄的棧貳庫,以前是堆放香蕉、茶葉、蔗糖、鳳梨罐頭的大空間。還港於民之後,變成一個很舒服的地方,旁邊就是海,還有輕軌經過。我們修繕時加進設計夾層,就可以有商場的機能。運用現有空間,將劣勢轉為優勢,講述在地故事,又融入生活。

我覺得不管是文化資產或是一般的老屋,一定要看到它的過去、現在跟未來,才有辦法做出好的設計,讓它在城市的新舊交融中發生意義。

➤專業規劃與常民需求共同形塑城市景觀

主持人:你提到若有好的機制,就能夠讓一些老屋留下來,對都市規劃繼續發揮作用。但如果都市規劃本來就做得不好的,那有再好的機制也很困難吧?

蕭定雄:其實珍・雅各也談到很多都市規劃很多是在摧毀城市、鄉村既有的文化脈絡,所以這個論述經常都在爭辯中。有機發展出來的產物,經過時光淬鍊,人民自己會理解空間應該怎麼用。

像大家常說台灣都市景觀不好,都是頂加鐵皮屋、陽台外推還有騎樓占用,但這些現象,最近變成韓國人眼中的「台灣感性」。

珍・雅各也說過,都市計畫中寬敞、筆直的大路其實剝奪了人的安全感跟生活感的營造。例如二、三層樓高的房子,道路不太寬,孩子們可以在街邊玩耍,二樓就能看得到,大家在這個尺度生活很舒服。都市規劃並不是由專業者去做就是最好,一定要考慮這個區域的民情、生活脈絡。

台灣也有很有意思的重劃區,比如台中的中央公園,是以前的水湳機場,有跑道的痕跡,也有之前的農家、舊圳道的溝渠,最近還新建了綠美圖,這就是新舊交融。不一定要100%保存,也不一定要100%重劃,而是如何在其中去找到我們的優勢、魅力何在。

主持人:日本之前有個房子擋到富士山就拆掉了,或者在巴黎,不會看到巴黎鐵塔附近蓋一棟高聳的大樓。台灣有時會在一些漂亮的老房子旁邊,看到一棟高聳的樓房,把景觀破壞殆盡。在保存老屋的過程,天際線這件事如何解決?

蕭定雄:我覺得城市景觀美醜是經濟發展過程的結果,不一定都是人民的問題。以前在台灣當前社會問題的課堂上,老師說:「頂樓加蓋、鐵皮屋、陽台外推、騎樓佔用是台灣社會問題的一個解方。」我聽了非常驚訝!但其實當時台灣真的是人口暴增,大家生活空間匱乏。例如寶藏巖的保留,就是因為它呈現了過往如何有機地解決居住空間不足的問題。

至於都市景觀,例如東京車站修復後,容積就移到週邊丸之內地區,還是蓋高樓。目前台北車站、北門郵局一帶也會蓋高樓,但是把高樓的存在感盡量降低。

不管是空間專業工作者、市民,還是市民選出來的進步公務員,我覺得都需要時間的考驗與淬鍊。雖然也會有看起來不好的事情發生,但是好的故事應該被記錄下來。

➤保留老房子,划算嗎?可以怎麼做?

主持人:這本《老屋熟成》是想推廣「建築普及教育」的書?

蕭定雄:是,想告訴大家,你家的老房子要拆之前,先等等!拆完就不可逆了。有沒有可能留下來?留下來後可以做什麼?這本書有案例、指引可以參考。

也不只想跟老屋的屋主對話,還有專業的技術人員、政策的制定者等。如果看了這本書之後覺得某個房子也沒什麼特色,還是應該拆掉,也沒關係,城市本來就需要新舊交融的。我們是希望在「蓋新的即是正義」的當代,提供大家另外的選項參考看看。

主持人:但保留老屋應該滿貴的,翻新、維修要花很大一筆錢?

蕭定雄:是,所以要從活化來思考修復。一定要有好的經營模式,才有辦法維持。

主持人:所以老屋是針對商業空間,而不是活化完後,自己居住的?

蕭定雄:生活的經營也是一種經營,尤其是現在台灣買房子非常貴,動輒好幾千萬。老屋修繕比起一般的裝修,有時需要解決水電、結構等根本性的問題,但是比起蓋新的,還是相對便宜。而且留下來之後,它的文化價值會是優勢,甚至也可以因此爭取到一些公部門的補助。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

【2/6國際書展講座】書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量