漫射計畫》麥可周的機智租書店生活:一個人的漫畫文化社群實驗場「萬隆21號」

➤從「漫畫絕緣體」到「漫畫萬磁王」

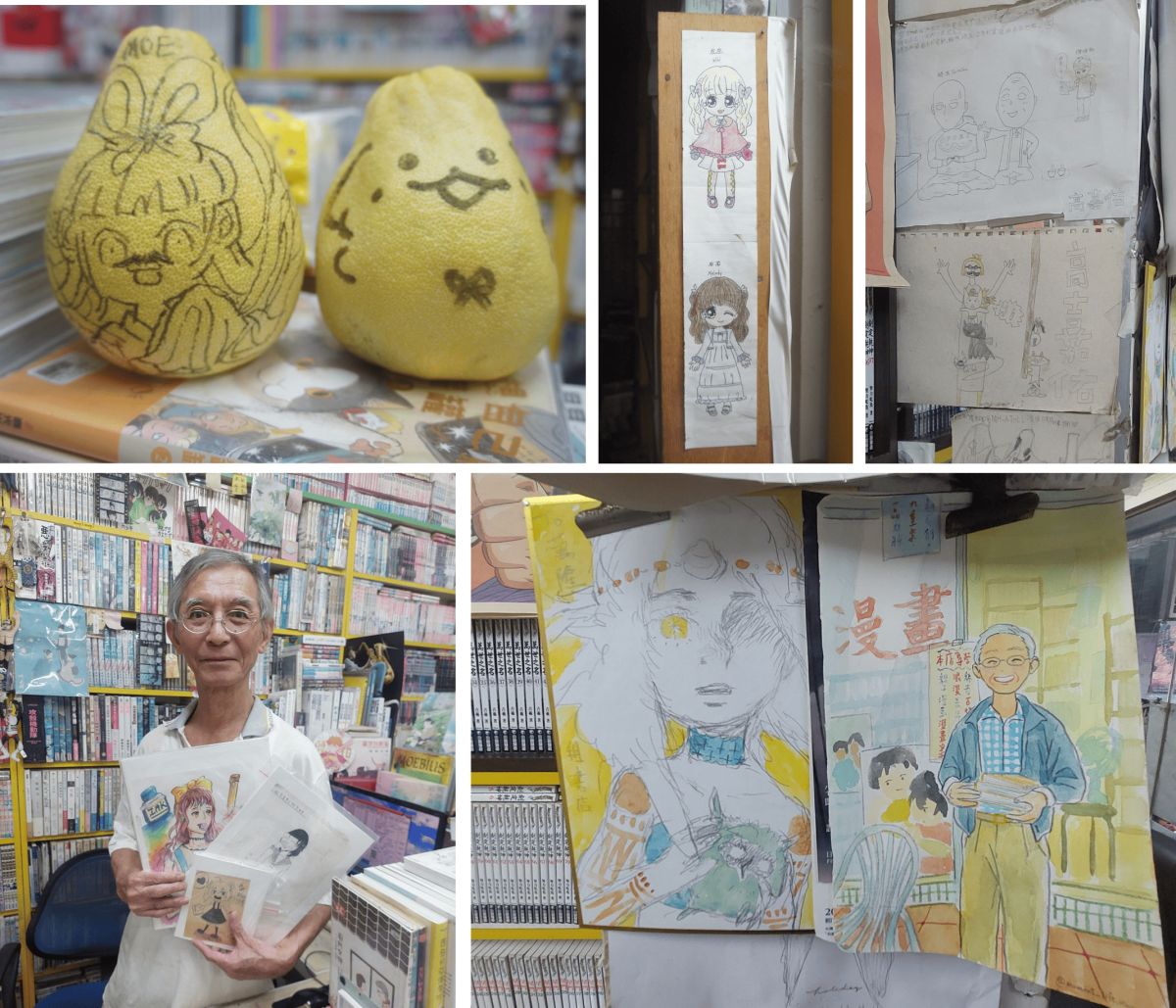

「萬隆21號租書店」老闆麥可周說,自從2020年臺通Podcast來訪問他之後,他才真正感受到「流量」的威力。臺通的那集節目名稱叫作「機智退休生活」,我們跟麥可周聊完之後,發現他是真的「機智」,什麼話題都「頗懂頗懂」,常常我們只是起個頭,接話之餘,他還能觸類旁通再推薦一部經典漫畫。

麥可周的人生其實很適合畫成一部「臺式漫畫」,就叫作《萬隆21號租書店》。出生宜蘭礁溪的他,國小成績好,還連任班長6年,這不只是要聰明,還要比聰明更多一點「機智」。他說自己並非從小就是漫畫迷,嚴格說起來,小學五年級之後,他就因為成績太好被抓去補習,而成為「漫畫絕緣體」。

有趣的是,他的成長經驗,正好與臺灣早期漫畫的歷史軌跡形成了某種更真實的映照。簡言之,的確很長一段時期,在臺灣學業至上的社會氛圍裡,漫畫是「尪仔冊」,被視為一種低價值的課餘活動,甚至是「不愛讀書」的標誌。這種社會烙印,使得漫畫文化的傳承與紀錄變得極為困難,許多同時代的讀者因社會的主流價值,而不得不與之斷開連結。

➤透過「商業實踐」來重構「文化記憶」

機智不只是隨機應變,更重要的是能夠作出常人都想不到的選擇。會經營萬隆租書店,連麥可周自己都預想不到。在接手這家店之前,他的人生被主流社會所定義的成功範式所圍繞。大學念會計的他,曾在銀行業工作了將近30年,退休前更是一名外商銀行管理部的協理,年薪高達300萬元,房子跟台積電股票早已入手,眼看副總經理的職位就在眼前,他卻放棄一切,頂下了鄰居的這家租書店⋯⋯以上這一段內容,應該就可以畫出《萬隆21號租書店》的第1集了。

再進一步與麥可周聊過之後,發現他對於臺灣漫畫史,可說是如數家珍、無所不聊。從70年代的漫畫審查制度到近年的金漫獎,從《諸葛四郎》到《來自清水的孩子》,幾乎什麼都可以聊上一大段。我好奇這位自稱以前是「漫畫絕緣體」的麥可周,如何轉變成眼前這位「漫畫萬磁王」?細問之下,才知道這一切沒有捷徑。為了經營這家店,他可說是補足了功課,主動投入時間與精力,透過大量閱讀、四處與同業交流,才慢慢重新拼湊起這段歷史的全貌。如此透過「商業實踐」來重構「文化記憶」的過程,不知道算不算另一種機智呢?

然而更有趣的是,他把大半生在銀行界學到的經營管理知識,都化用在這家租書店裡。首先,他對經營目標的設定極具務實性與紀律。他的首要目標是「不要賠錢」,而非追求暴利。其次,他將「坪效」(space efficiency)的概念應用於店面陳設,將店內的沙發減少,以便讓出更多空間擺放書櫃,讓書籍盡可能地被展示出來。

此外,他也運用KYC(Know Your Customer)原則來精準管理庫存。他發現店內的女性顧客多為上班族,而非校園學生,因此他會拒絕書商配發不符合其客群需求的書種。這種精準的庫存管理,確保了每一本書籍都有機會找到目標讀者,避免了不必要的庫存積壓。這種將銀行業的風險管理與客戶分析應用於漫畫店的經營模式,真的是無比機智啊!

➤什麼事都有可能發生的空間

麥可周機智的不只在做生意,他近年來對於臺漫的理解與推廣,似乎已經從一個產業內租書店業者的角色,逐漸轉型為更接近文史工作者的角色。他會將臺灣漫畫擺在最接近櫃檯的「黃金地段」,同時憑藉著過人的客戶觀察能力,信手拈來就能推薦讀者適合的臺漫。

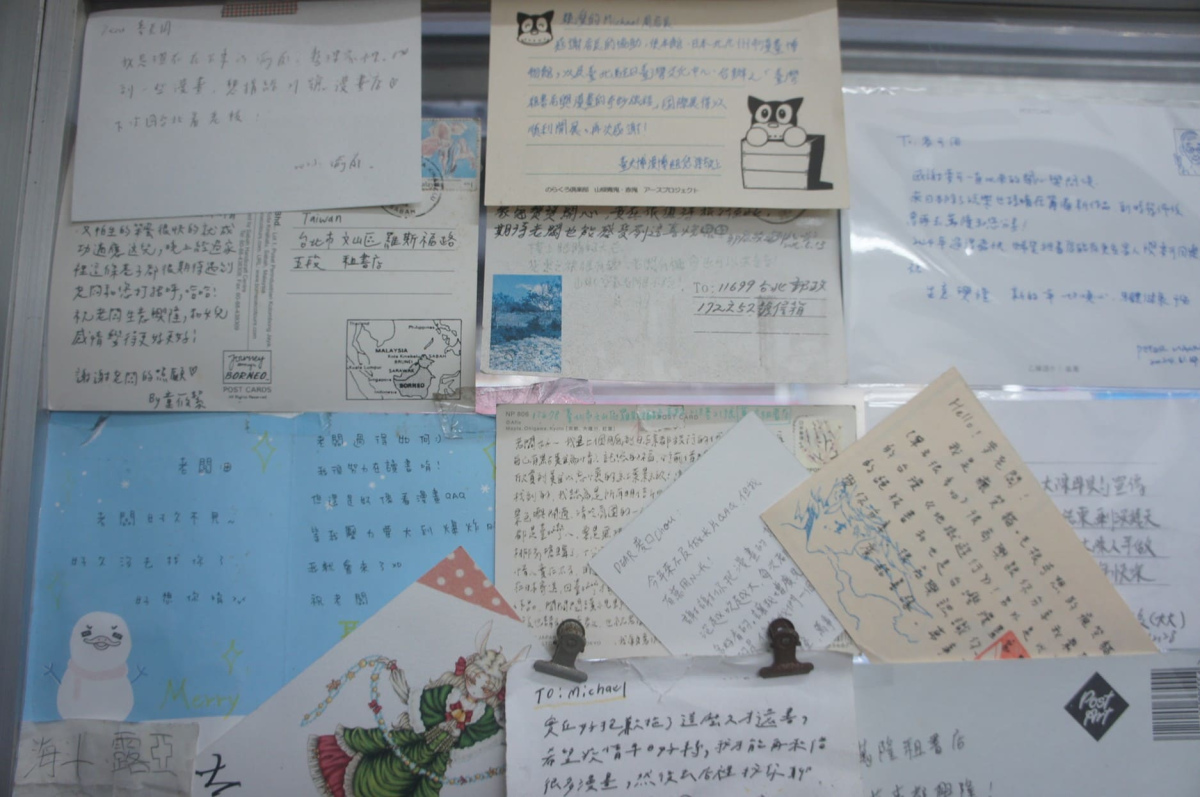

此外,隨著租書店有了口碑,社群媒體興起,麥可周也跟著開設了臉書粉專帳號。無所不聊的特質,讓他自然而然成為具備個人風格的小編,對於關注的作品、出版議題或現象發表觀察和想法,也開始與來自全國各地臺漫的讀者、編輯、創作者、研究者建立起關係,進而從線上的網友變成現實的朋友。

麥可周的租書店開始像是一個什麼事都有可能發生的空間,比如被職場資遣的編輯來聊心事、臺通Podcast來現場錄節目、樂團來拍MV⋯⋯後來,真的有漫畫家把整間租書店畫進了作品裡──這就是由常勝、致怡ZEI、PETER MANN、路徑四位漫畫家接力創作的《漫畫之國MANGALAND》。

這種創作者與實體空間的互動,打破了傳統的商業模式,使得漫畫店成為一個活生生的文化催化劑,一個連接創作者與讀者、促成跨界合作的樞紐。麥可周與他的租書店,彷彿在告訴我們:數位時代下,實體文化空間的價值並未消逝,若能提供無可取代的有溫度的人際連結,那麼就能創造出獨特的文化體驗。

這位總是身穿感覺是洗衣機反覆洗到變超薄的白色吊嘎阿的阿伯,臉上掛著橢圓形的近視眼鏡、頂著一頭灰白的髮、不時在店門口叼著菸,遠遠看起來像是從漫畫裡走出來的人物,用他的機智加上對漫畫的熱情,萬隆租書店如今已然成為臺灣漫畫迷們紛紛前來「朝聖」的地標。

➤無所不聊麥可周說臺漫

我們這次前來,不只是朝聖,更希望聽麥可周聊聊臺漫。麥可周說他覺得臺漫的題材已經很多元,技術上也都很成熟,這兩項要素基本上都已經有國際的水準,但他覺得似乎還可以有更多打開國際視野與格局的嘗試空間。他以他特別喜歡的慢工文化出版的《蜉蝣之島》為例,這部漫畫不只是畫工細膩、製作精美,而且還融合了許多不同的議題,有環境、成長,乃至於南島文化。但是他總忍不住想,如果漫畫中的冒險可以再「擴大」一些,比如說臺灣人可以去菲律賓、去澳洲、去世界各個與海洋連結緊密的地方冒險⋯⋯不知道有沒有可能讓整個故事觸及到更多文化的可能性?

談到臺漫的特色,麥可周想到一個有趣的例子。他記得之前一開始看《奧德曼》時,還以為是日本漫畫家的作品,後來發現是臺灣漫畫家常勝的作品時驚訝不已。他後來思考,這或許意味著──至少對他來說──臺漫除了能透過特定題材去呈現創作者各自的特色以外,相對於日漫、歐漫或美漫,尚未形成一種更具普遍性與辨識度的風格。也許,所謂特色通常都是「由別人來定義」,換句話說,就是臺漫在外國人的眼中是什麼樣子,很可能就是所謂臺漫的「特色」。

以近幾年臺灣漫畫家在京都國際漫畫賞屢有斬獲為例,Gene於2020年以《稻草人的守護者》獲得大獎,貳號於2021年以《異人Harmony》榮獲優秀獎,其他如銀甫、常勝、ANTENNA牛魚等漫畫家也曾獲得大獎肯定。去年2024年的日本外務省國際漫畫賞,簡嘉誠更是以《青空下的追風少年》勇奪金賞。這些作品長久下來,若能逐漸累積出一種共有的相似性,或許臺漫就能真正展現出一種專屬於臺灣的風格。

麥可周聊了這麼多,我突然發現他這家店或許正保留了許多我們的生活日常裡太過熟悉反而容易忽略的「臺式風格」:人情味、CP值、亂中有序、機智。是啊,機智也是一種很臺的元素。如果說《萬隆21號租書店》有第2集,我猜第一頁畫面就是採訪當日麥可周在店內那個擺滿臺漫的櫃檯裡,邊結帳邊跟我們說的下面一段話:

「我感覺我現在做的不只是一個商業行為,而是一個搶救文物的行為,所以我覺得這份工作有它的意義存在。它已經不是單純的買賣,或者說單純的經營,它是有一個使命感在,這是支持我繼續做下去的動力。」

使命感會不會也成為某種很臺的東西呢?●

萬隆租書店

地址:臺北市文山區羅斯福路五段218巷21號(近台北捷運綠線「萬隆站」3號、4號出口)

電話:(02)29311992

FB粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=100063664671011

![]()

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

- 第5期封面繪製:布里斯

- 全台索取地點詳情:請點我

- 了解更多:歡迎上「國家漫畫博物館籌備處」官方網站

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「臺漫動態》麥可周的機智租書店生活:一個人的漫畫文化社群實驗場『萬隆21號』」。

2025Openbook好書獎》年度好書.入圍書單:生活是書,書裡有生活的無限

2025年Openbook好書獎入圍的206本書單如下(依中文書名排序):

【年度中文創作】入圍作品

【年度翻譯書】入圍作品

【年度生活書】入圍作品

【年度青少年圖書】入圍作品

【年度童書】入圍作品

本屆複選委員名單 (依姓氏排序):

丁名慶(資深編輯)

王榆鈞(聲音藝術家)

安石榴(童書作家)

朱福銘(黑熊學院執行長)

吳雅婷(自由歷史學工作者)

李華(自由接案編輯)

柯倩華(童書評論人)

凌宗魁(建築文資工作者)

翁稷安(暨南國際大學歷史系副教授)

許琳英(文字工作者)

郭光宇(藝文評介、雷諾曼卡占星師)

陳佩甄(政大台文所副教授)

劉佳奇(文字工作者)

鄭淑瑩(文字工作者、親子讀書會成員)

撒悠莉(新聞工作者)

關天林(詩人、編輯)

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

得獎書單

年度中文創作

年度翻譯書

年度生活書

年度童書/年度青少年圖書

評審報告/評審名單

10場好書獎巡迴導讀講座

206本入圍書單

好書獎是怎麼選出來的?

超過200位讀者分享的年度好書!點擊查看

【2025 Openbook好書獎】閱讀大使✧金曲獎歌手阿爆ABAO ✧

得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中!

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量