2025 Openbook好書獎》書裡的世界,真的什麼都有嗎?閱讀大使阿爆ABAO宣傳片拍攝花絮

➤山林是書,音樂是書,遊戲也是書

看到前陣子陸續公布的Openbook好書獎主視覺,大家有沒有覺得很驚豔?O編可是一再被阿爆的美照閃到不行!每一張都好漂亮~這些照片是怎麼拍出來的呢?今天O編就來幫大家一一解密。

今年的主視覺設計,再度由得過金點設計獎、Shopping Design台灣設計BEST100、德國紅點傳達設計獎等大獎的白輻射影像操刀。白輻射從Openbook專訪阿爆的階段就開始參與,以阿爆的不同身分,如排灣族、創作歌手、那瓦屋文化的創辦人等,構思出不同場景,分別是:山林、音樂與遊戲。這些不同的場景,都在在凸顯了阿爆的創作態度。

專訪的時候,阿爆提到閱讀的概念是遠超過文字符號的解讀。「因為對我們原住民來說,是沒有文字的。但是最一開始,我們本來就不是靠文字來記住,我們靠的是雕刻、圖像、歌謠這些東西。比方說魚藤怎麼用,或者有些植物是以前用來做月子,婦女會用在傷口或是消毒。這些,對我來說都是一種閱讀。」

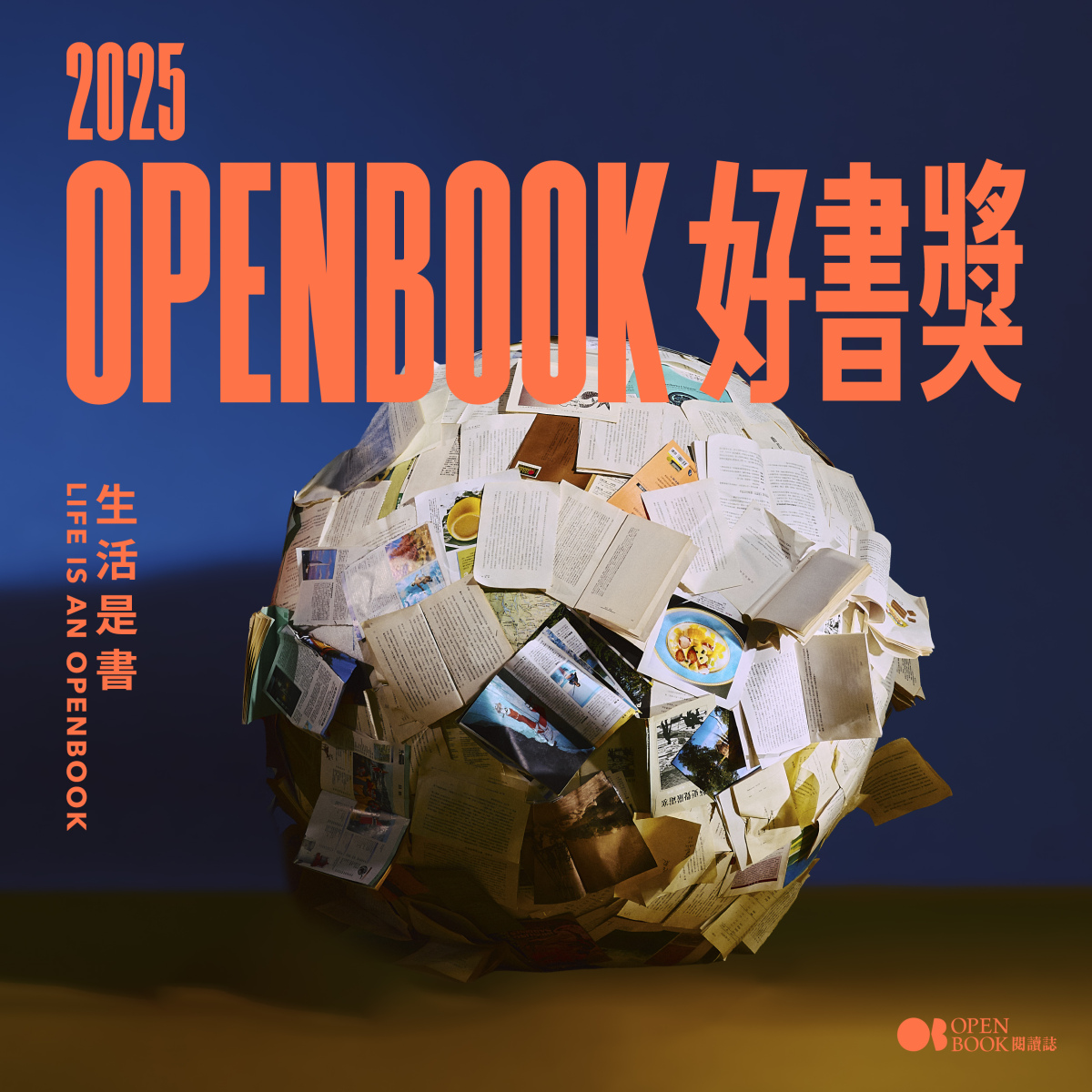

阿爆分享她來自排灣族的經歷,以及開始寫歌、演唱的故事,白輻射就此凝聚成「生活是書」的主軸,書的圖像一下子被不同的空間打開了。山林是書、音樂是書、遊戲也是書,於是攝影棚裡不只有一疊疊的書,還穿插著大石頭、音響,與製作成書球的藝術品,不僅看起來有趣又好玩,也象徵著阿爆的多元身分。

白輻射在說明他們的設計理念時表示:「這次的設計過程其實就像是閱讀一本書一樣。我們將阿爆放置在歌唱、山林和遊戲三種象徵性的場景,透過她舞台的肢體語言,與燈光、色彩的表現,提煉出閱讀可以是生活體驗中的每一種形式。歌唱、遊戲、旅行都能是屬於自己的閱讀方法。」

白輻射強調:「當代的閱讀不再有固定的媒介和方式,有故事的地方就有書存在。我們所設計的(Openbook好書獎)2025主視覺,是一次對自己的挑戰,從故事裡誕生設計;也是對所有讀者們的提問,在書裡閱讀別人的生活,在自己的生活裡講述自己的故事。」

O編好喜歡「生活是書」的概念啊!確實,認真生活也能學習到不少事情喔~

在閱讀大使宣傳海報拍攝現場,除了設計師們,當然少不了最重要的攝影師,以及美術和道具組啦!

今年Openbook好書獎主視覺的攝影工作,是由伍八伍八工作室負責。詢問攝影師拍攝這三個場景有什麼最大的挑戰,攝影師回答說:「最需要克服的難關主要就是燈光吧!我們希望不同景能呈現不同的氛圍,儘管都是同一個攝影棚,但還是試著做出不同層次的光感。所幸美術團隊都非常罩,當下我們在擺設與測光的時間都跟預期的差不多,拍攝都進行得很順利!」

(偷偷說,山林跟音樂拍攝場景裡面的書,是O編、B編和通通編辛苦搬去攝影棚的喔!)

➤抱著一顆書球,好像置身於夢境

不管是山林、音樂或藉由書球營造出的遊戲氛圍,拍攝現場其實很吃攝影師和阿爆的默契。不過我們的金曲獎歌手絕對是不會讓人失望的!攝影師說這次與阿爆的合作讓人印象深刻:「其實這是第二次拍到阿爆本人,上次是在一個頒獎典禮的後台拍攝,比較沒有交談到太多話。這次真的讓我很佩服的是阿爆的能量與專業,我們都能很快速地捕捉到需要的畫面!」

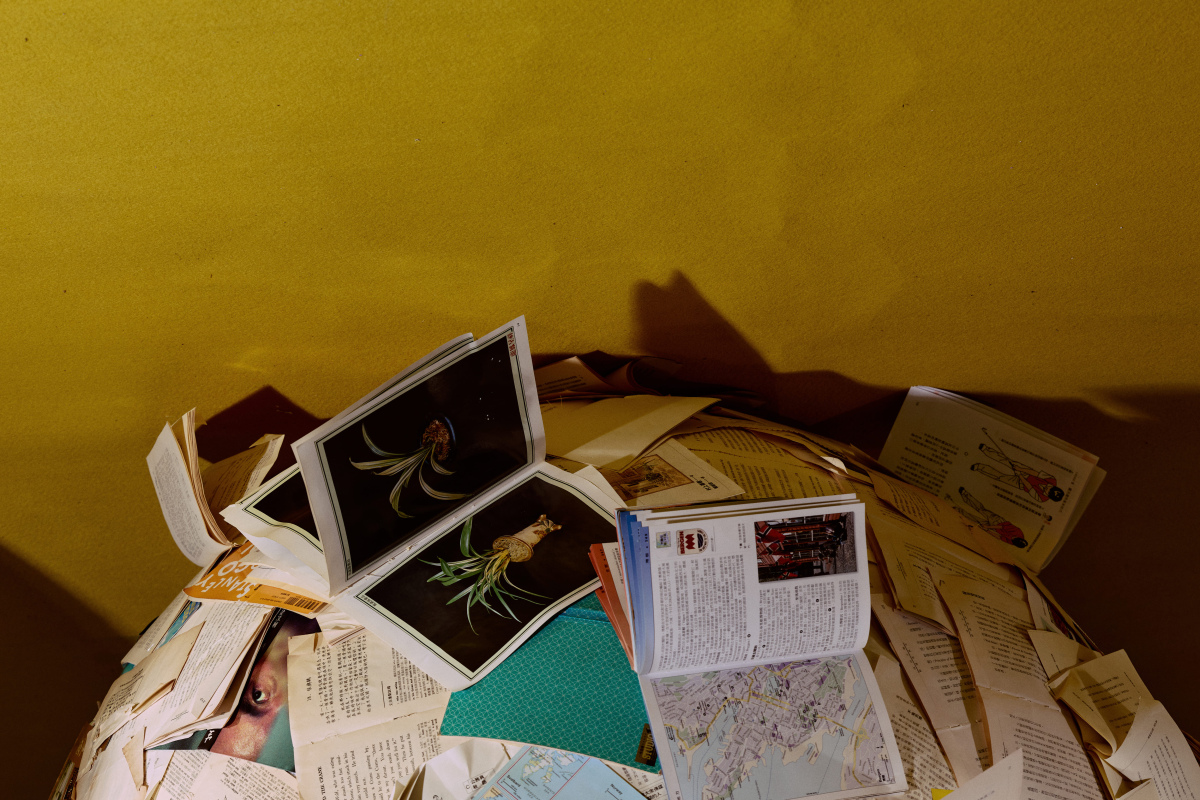

三個場景中,看似最「單純」的書球,卻讓美術和道具組下了許多功夫。該從哪裡找書來?配色如何參考?如何將書本組裝在一起?要怎麼控制書本在球上攤開的感覺,才不會讓書球看起來太平面像是顆紙球?而黏貼上去的書本又得要讓書頁在拍攝期間不掉落,實為困難重重。

美術和道具團隊透露,除了文字書之外,他們也找了許多用來點綴色彩的雜誌和攝影書,都是從回收的舊書中挑選出來的。不同書本的模樣,好像也真的體現了書本通往不同世界的可能。製作完道具後,最難的關卡是要將它組裝、拆卸進出攝影棚。(真的好重,搬運過程中還不斷解體~)只能說最夢幻的物件,也是最不容易處理的。

愛書人或多或少都有過不小心抱著書本睡著的經驗吧?不過,你有趴在一整顆書球上玩耍或落入夢境的經驗嗎?當阿爆輕輕擁抱著這顆巨大的書球時,不禁讓人讚嘆,書本所能帶來的療癒的能量,完美的被體現出來了!(OB的大編小編們都好想把這顆書球搬回辦公室,但誰能賜給我們一個可以承接巨大書球的魔術空間呢!)

➤音樂帶我去哪裡,書也帶我去

你是否也曾有過這樣的經驗:聽著耳機裡流動的歌曲,雖是陌生的語言,卻能隨著旋律搖擺。閱讀時沉浸在書中世界,即使是想像的、來自異國的他方,也能感受到作者故事的魅力。

除了「生活是書」這個軸心外,「書裡有生活的無限」也是這次主視覺希望傳達的訊息。

專訪中阿爆曾提到,音樂總是能帶領她去到很遠的地方,比如從事婚禮歌手的母親,就帶她走遍全台,而作為金曲獎歌手的她,也在今年將排灣族的音樂,帶到非洲國家史瓦帝尼。阿爆認為,閱讀與音樂一樣擁有這種特性:總是能讓讀者體驗到完全不同的世界,甚至見識到不同的人生。

提到她創立的「那屋瓦」少女隊都才20多歲,她希望女孩們能積極的體驗人生、閱讀這個世界,「體驗很重要,一定要多去體驗,以後就會知道怎麼選擇。」阿爆這樣眼神發亮地說道。

閱讀帶你去到的最遠的地方是哪裡呢?期待各位在今年的好書獎書單中,也能發現一本陪伴自己,引領向遠方的好書!●

漫評》體育競技漫畫反映的日本時代精神:《一百公尺。》內只有自己

日本漫畫家魚豊的《一百公尺。—100M—》(下稱《一百公尺。》)是關於賽跑的漫畫。那麼,理論上畫格的重點應該是在「腳」吧?但我卻深深被漫畫裡的「眼」所吸引。

踏步、拔地起跑的瞬間,一股地力湧上軀幹,從胸腔滿溢到口與眼。常識而言,漫畫可以用速度線表現飛奔的瞬間,用透視法營造距離感,但是魚豊的畫面卻常常用眼神表現速度,用眼神決定跑的瞬間。

我是從《地。—關於地球的運動—》才開始認識魚豊的作品,因此回頭看到2018年的出道作《一百公尺。》,反而有種發現魚豊創作原點的樂趣。像是地力湧上到口與眼、角色脫口而出關鍵台詞的表現,可以對照《地。》第一集的拉斐爾與《一百公尺。》上集的富樫,這種由下而上的線條和情感流動,用魚豊的話來說,是捕捉「生命閃耀的瞬間」(命の輝く瞬間)。雖然兩部作品題材不同,但都有魚豊共同的創作關懷。

➤要為100公尺這段距離賭上什麼?

在日本豐富的運動漫畫類別中,《一百公尺。》屬於其中的「陸上競技」分類。日本作為漫畫大國,你幾乎可以找到各種運動項目對應的漫畫作品。也許對於許多台灣讀者來說,運動類漫畫可能會直覺想到《灌籃高手》、《足球小將翼》,或是近年極受歡迎的《排球少年》等,絕大多數以球類競技為主。陸上競技類別的漫畫並不像球類運動那樣熱門,但長年來也不斷有作品問世,特別是關於大學長跑接力賽的「驛傳」比賽,算是常見的熱門題材。

說起運動漫畫,絕大多數讀者應該都會聯想到「校園」、「青春」的元素。回顧日本的熱門作品幾乎無一例外,舞台都在高校或中小學,描繪成長的青春故事。主角群們也需要設定成長曲線、老套但總是有效的英雄旅程。如果是在少年漫畫的世界,努力、友情、勝利這套法則通常也是必備。由此,熟讀日本漫畫的讀者可以想見,運動競技漫畫裡總是有著與主角對比的勁敵(好敵手、ライバル),或者主人公靠著毅力刻苦鍛煉,終於追上乃至於超越對手的勵志情節。

但同樣都是運動漫畫,《一百公尺。》不是這套王道法則下的產物。《一百公尺。》的主角一樣是「努力型 vs. 天才型」的常見對比設定,不同的是,這是一部描繪身為天才的富樫,一步一步發現自己的才能漸漸失去光彩的漫畫。而努力型的對手小宮,突然在兩人的少年時代消失,成為了糾纏富樫的心魔。

魚豊在這段100m的距離裡,濃縮了主角群的青春與成為社會人的經歷。看清現實後的沉重步伐,到底該如何、又為什麼要邁出下一步?這是《一百公尺。》與眾不同但也不太討好市場的設定。

魚豊的創作或許多少也有時代環境的因素吧。1997年出生的魚豊,在他成長的2000年代,正好也是日本運動漫畫又一個新階段的轉變期。

➤跟著日本人前進的運動漫畫

粗略來說,戰後到昭和末期(1960~1989)的運動漫畫,還帶有濃厚的精神主義風格,強調毅力和「敢闘」精神,在宛如地獄的特訓中奮勇前進的成長物語。這種特性有個日文專有名詞:「スポ根」,這是「「スポーツ」(sports,運動)和「根性」(こんじょう,毅力)的合體詞。

這不只是出現在《巨人之星》一類的棒球少年漫畫,昭和時代的少女漫畫同樣也有不少類似的スポ根作品,像是1968年掀起排球熱潮的《排球甜心》(アタックNo.1,雖然中文叫甜心,但原文是直白的「Attack」)和眾多類似的作品,幾乎都是傷痕累累的少女們在球場上燃燒鬥魂與淚水的漫畫。

而且無論少年少女,漫畫裡每每在不支倒地之時,總是有個用心良苦但異常嚴苛的魔鬼教練,一邊留著眼淚一邊逼人振作。想來這位「鬼教練」(鬼コーチ)也是經歷了不為人知的痛苦過去吧——這樣的漫畫構成,同樣也是受到戰後日本復興的時代精神所影響,特別是1964年東京奧運之後,強調努力必定有所回報的精神論。

不過隨著經濟社會的轉變,進入到平成時代之後的運動漫畫又有另一番樣貌。對於昭和風情太過濃厚、那種從底層拼命往上爬的スポ根,讀者市場似乎更想看到擁有特別才能的主角、青春的歡笑與淚水兼具的作品。《足球小將翼》、《灌籃高手》在80年代末開始到90年代所掀起的現象級熱潮,就有此類特性。

到了2000年代,主角也不一定是努力或天才型的人物,甚至也可以是「無能」、「弱小」、「膽怯」的主角。比起贏得賽事,運動漫畫可以更強調人物群像之間的互動,不同個性的角色們在運動過程和賽場上的關係。

如果將魚豊在2018年創作的《一百公尺。》放入「平成末年」的粗略分期裡(新元號「令和」是始於2019),或許可以猜想運動漫畫在廣闊多元的題材裡,也有作品將視角更聚焦在個人的生涯起落與內心的掙扎。《一百公尺。》跑步的目的,不是為了實現某個偉大的目標、不是要和同伴一起達成夢想、不是要守護與某人的「絆」(きずな),而是純粹個人的感動瞬間。

可能是出於題材敘事的顛覆,又或者魚豊尚屬青澀的畫技,《一百公尺。》在網路連載時起初並沒有什麼人氣。當我看到魚豊的專訪提到,當初決定《一百公尺。》成敗的指標,竟然是PV數(也就是page view,網頁瀏覽量),實在嚇了一跳。PV數恐怕是許多線上媒體的惡夢,編輯部要看PV決定是否出版單行本,對作者和死忠讀者來說都是相當無奈的量化評估。沒想到魚豊在社群帳號公布這件事情後,逆向讓《一百公尺。》的評價快速升高,進而推翻了編輯部的想法,決定出版單行本。

或許當初在「漫畫的常識」看來,《一百公尺。》不算討喜的設定,可能是個不正確的決定。不過此處想借用魚豊《地。》中拉斐爾的話來回應,「不正確不代表沒意義」。事實證明,魚豊描繪的生命感動的瞬間,能夠與當代的讀者共鳴。●

ひゃくえむ。新装版

作者:魚豊

譯者:李妮瑄

出版:尖端出版

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:魚豊

從小對繪畫有強大的興趣,中學時受到《爆漫王》影響,立志成為漫畫家,於2017年開始投稿。

在週刊少年マガジン新人漫畫賞中入選佳作後,2018年開始了第一部連載作品《一百公尺。—100M—》。2020年開始連載《地。—關於地球的運動—》,以地動說為主軸,講述對知識渴望與傳承,除了獲獎無數,也備受眾多讀者讚譽。

榮獲第26回手塚治虫文化賞,是史上最年輕的得獎者。

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量