繪本大師》小熊維尼的誕生:線畫的詩人謝培德(E. H. Shepard)

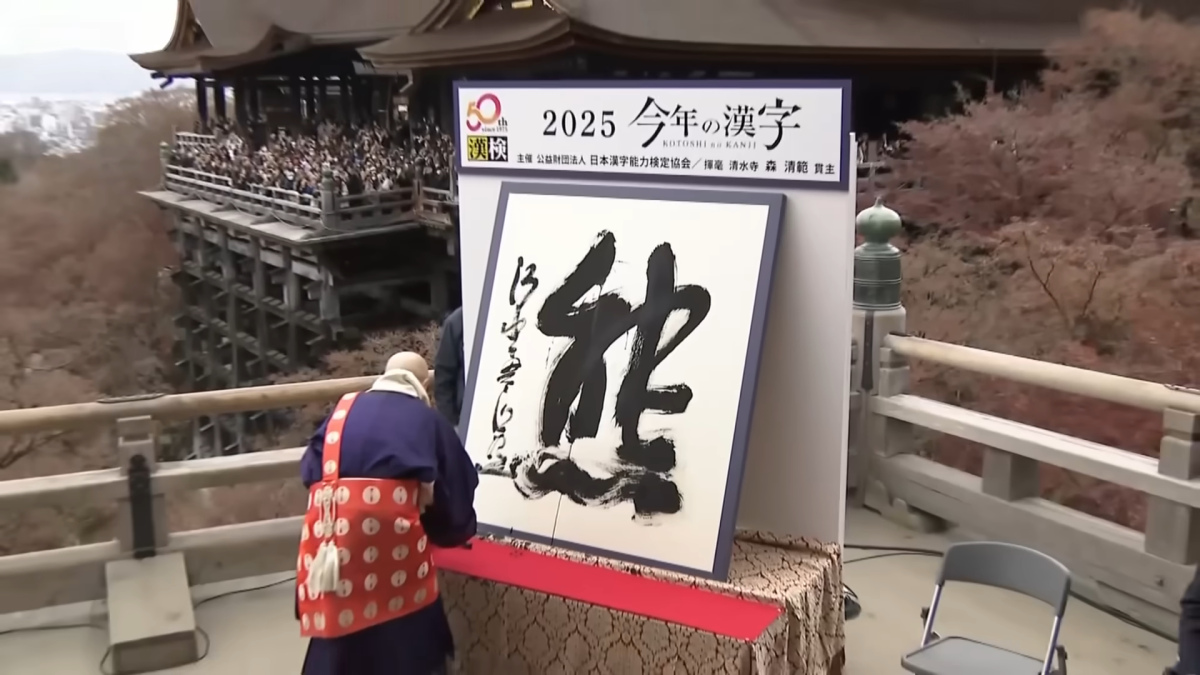

2025年12月12日,京都清水寺住持森清半在巨大的和紙上寫下「熊」字,這是日本漢字能力測驗基金會向公眾徵集的,能代表當年時事的漢字。由於今年日本持續出現熊出沒事件,這個年度漢字不僅反映了人們的焦慮,也表達了「重新思考我們與大自然相處的方式」的願望。

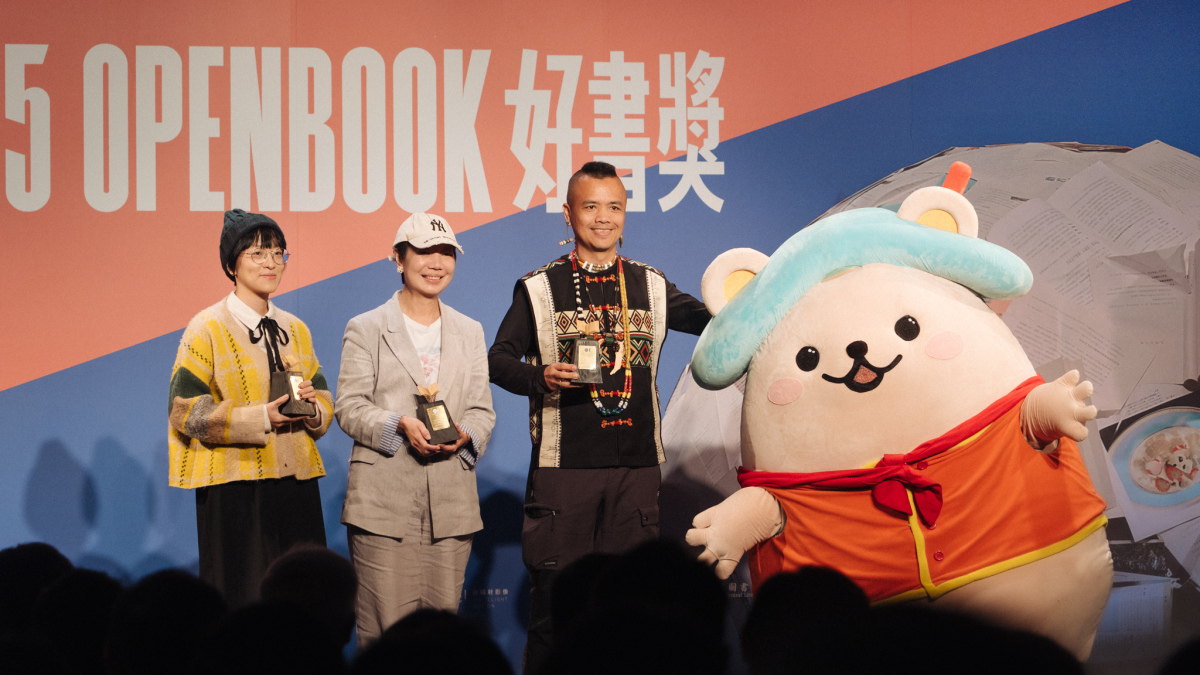

熊作為絨毛玩具和卡通人物的形象,一直深受人們喜愛,可愛的熊圖案和插畫經常出現在童書中,是人們熟悉的元素。熊既是「令人畏懼的野生動物」,又是「可愛的角色」,這個雙重屬性似乎反映了現代社會的特色:在這個社會中,安全與便利、自然與人類生活之間的平衡變得不穩定。

童書中的泰迪熊(Teddy Bear)常被塑造成溫暖、陪伴、成長與情感投射的象徵,是童書史上非常重要的角色。其中《小熊維尼》(Winnie-the-Pooh)的譯本超過50種語言,書中的人物和概念也融入我們的日常用語裡,還為其他領域的創作者帶來無數靈感,衍生出更多作品,確立了它在英語兒童讀物的經典地位。

英國作家米恩(Alan A. Milne)是小熊維尼的孕育者,但賦予這隻小熊鮮活生命形象的卻是插畫家謝培德(Ernest H. Shepard)。他以精湛的線條勾畫出書中每個角色獨特的個性,並探索新的插畫形式,將插圖融入文本,與文字相得益彰。如同坦尼爾(John Tenniel)為《愛麗絲夢遊奇境》塑造的圖像典範,謝培德創作的《小熊維尼》已深植人心,無可取代。

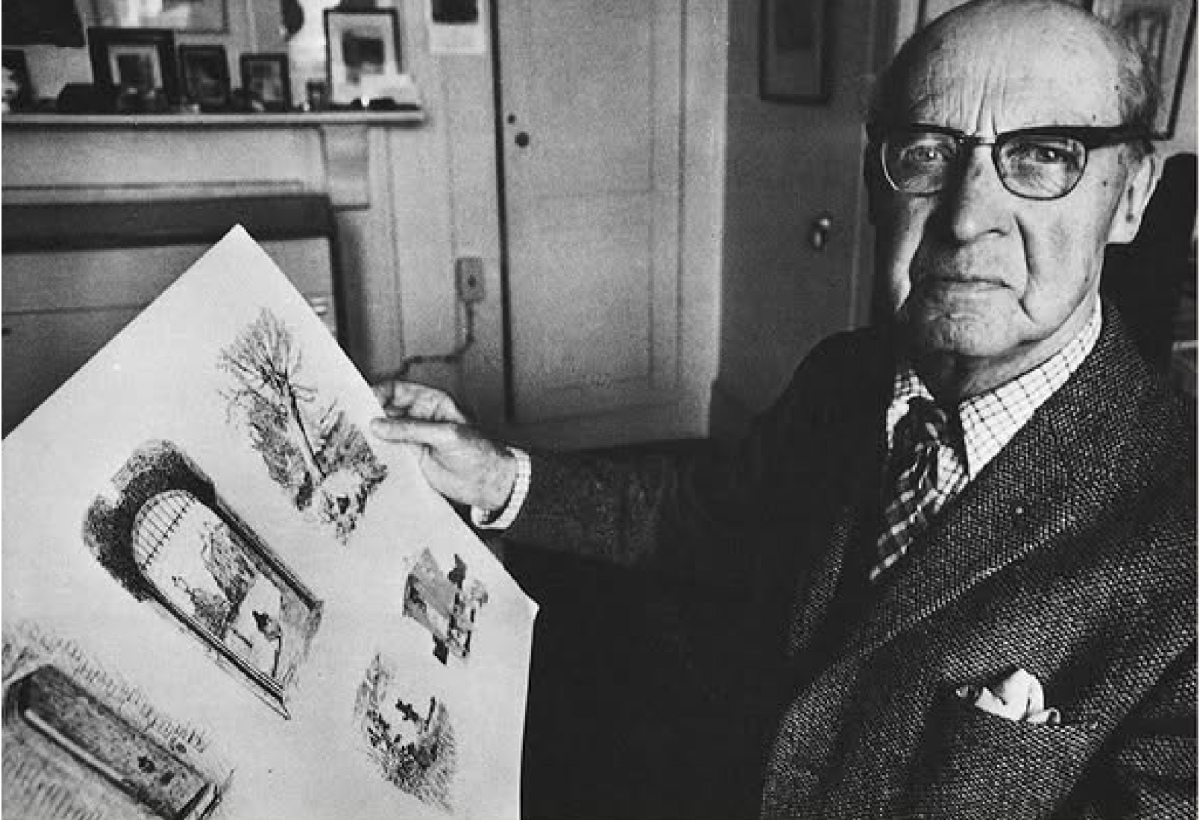

謝培德於1879年12月10日出生在英國倫敦,父親Henry Shepard是一位建築師,也是業餘的話劇演員,天性甜美溫柔的母親Jessie Lee則是知名水彩畫家William Lee的女兒,喜好音樂和戲劇。身為三個孩子中的老么,謝培德備受寵愛,在這個充滿藝術氛圍的家庭,度過了如田園詩般的童蒙時光。

謝培德與母親特別親近,母親總是鼓勵他畫畫,並教導他如何使用顏料,還和他一起計畫長大後要成為畫家。然而就在10歲那年,慈愛的母親因病去世,謝培德和姐姐、哥哥被送到姑媽家,美好的童年瞬間戛然而止。喪母的傷慟延續了好多年,他異常思念有母親陪伴的日子,因為母親相信他的天賦,不斷激勵他走向繪畫之路。

謝培德決心要讓母親的期望成真,他保持隨時素描的習慣,勤於記錄那個時代的重要事件,包括維多利亞女王登基50週年慶典、懷特利(Whiteleys)百貨公司大火、喬治國王和瑪麗王后的皇家婚禮等。迷人的鋼筆畫生動地描繪了騎馬護衛隊的場景,皇室成員位於舞台中央,街道和沿途建築物上的人群歡呼雀躍,展現了一個孩子超乎年齡的觀察力。

父親在妻子過世後,事業開始走下坡,但是仍竭盡全力的關照三個孩子,為他們朗讀狄更斯、史考特等作家的作品,帶他們看演出、度假和旅行。這些活動培養了謝培德對文字敏銳的感悟力,使他在為文學作品繪製插圖時更能夠抓住精髓。

從貝克街小學畢業後,謝培德進入奧利佛預備學校。在這所校風嚴厲的男校,學生每天都在躲避懲罰中度過,謝培德唯有私下不停的畫畫,為自己帶來一線曙光。其後他在伯父的安排下進入聖保羅公學,在這裡他得到了習畫的機會,進入「特殊繪畫班」,可以將自己視覺上的想法訴諸筆端。謝培德特別喜歡畫戰爭場面,日後在一戰期間,他也親身上了戰場。

15歲時,謝培德已篤定要以畫家為志業。父親為此感到很欣慰,即使當時父親經濟困窘,仍安排他到希瑟利美術學院(Heatherley School of Fine Art)上進修課,好精進畫藝,爭取皇家藝術學院的獎學金。

1898年,謝培德終於心願得償,進入皇家藝術學院就讀。學院的師資皆為藝壇一時之選,他專心研習水彩和油畫,因品學兼優又獲得蘭西爾(Landseer)獎學金和英國學院獎,令父親非常驚喜。

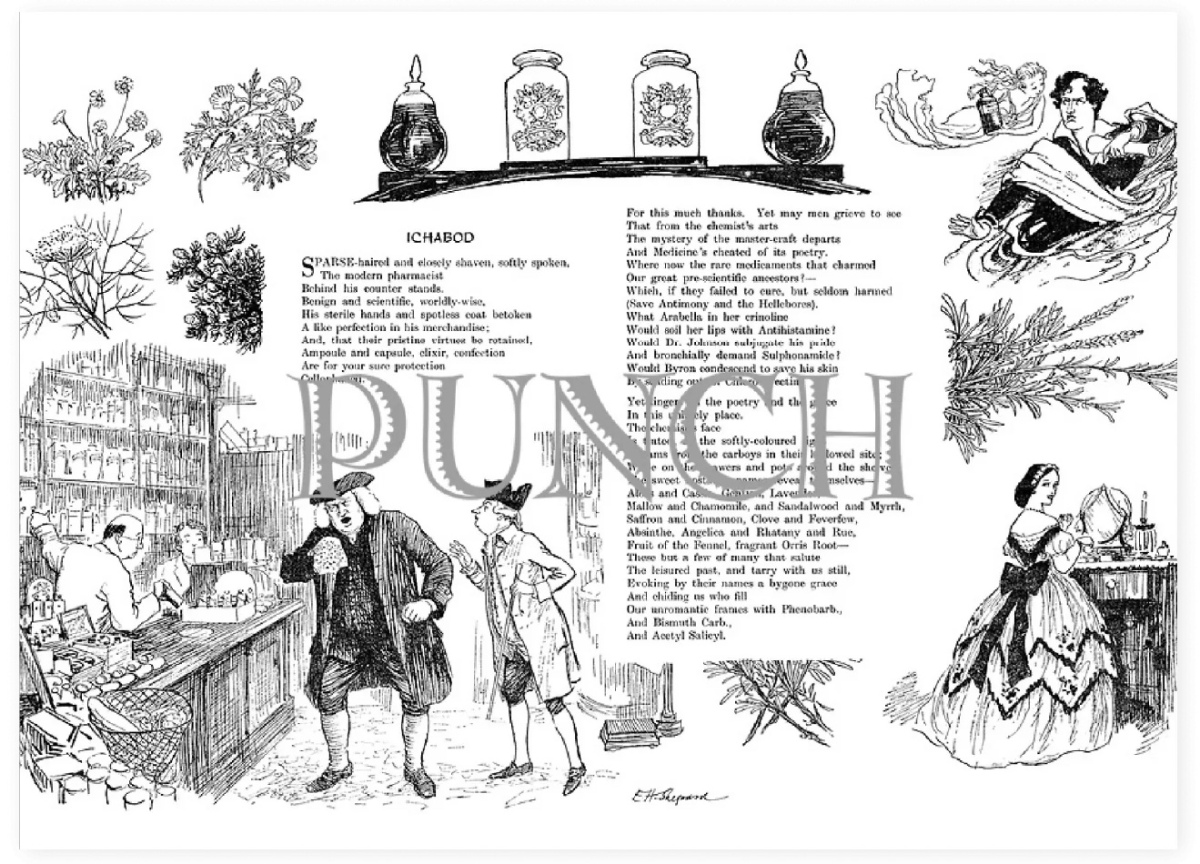

在油畫課上,他第一次遇見佛羅倫斯.查普林(Florence Chaplin)。查普林不僅是學校最優秀的學生,且家學淵源,外祖父蘭德爾斯(Ebenezer Landells)是知名畫家,也是《Punch》雜誌創辦人之一。謝培德經過2年的時間,才敢接近他心目中的女神。

在一次校內學生畫展中,查普林在謝培德的畫前站了一會兒,說:「你的線描比油畫強很多,你還是害怕油畫顏料。」作為同行,查普林很早就清楚謝培德繪畫的天賦所在,是真正了解謝培德的人。當時窮哈哈的這兩位畫家,因為查普林為醫院創作了一幅壁畫,謝培德的畫也被皇家藝術研究院收藏,兩人終於在1904年歡歡喜喜的結婚了。

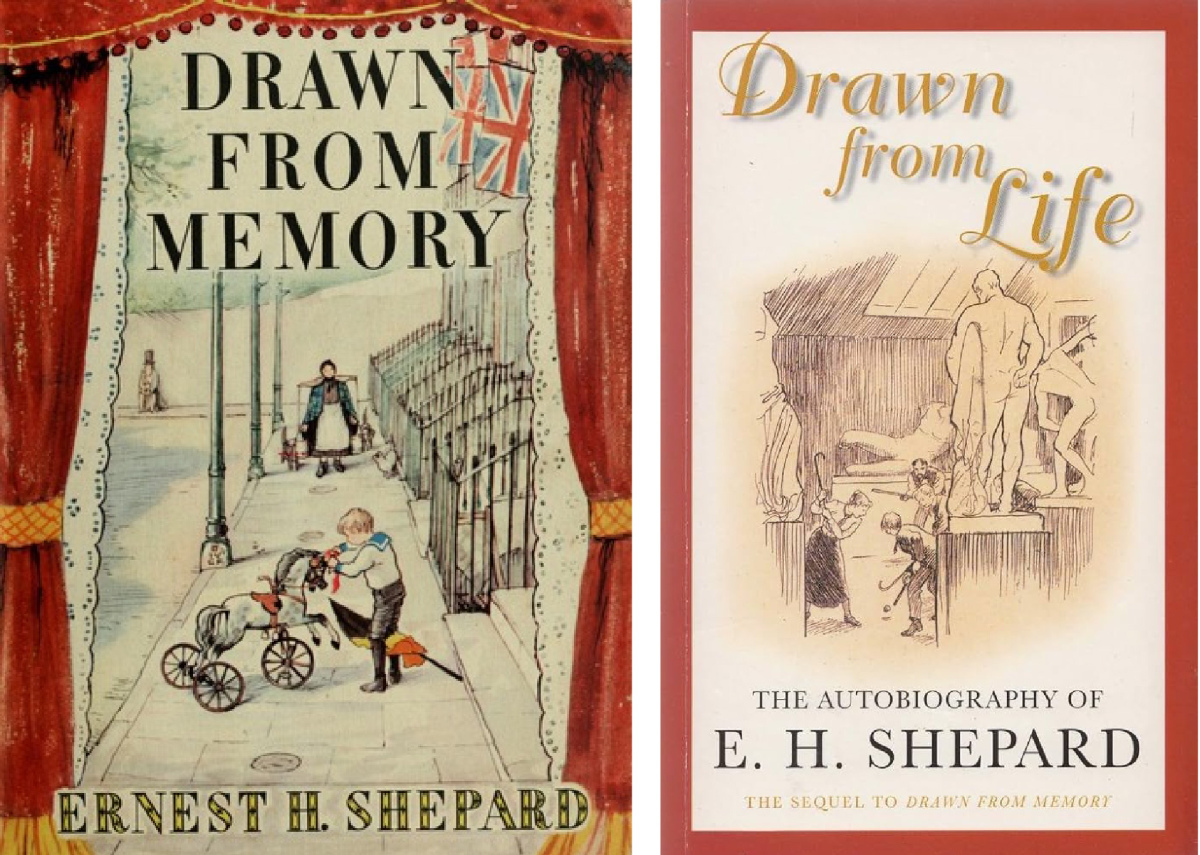

謝培德在晚年所寫的兩本自傳《Drawn from Memory》和《Drawn From Life》中,細膩且感情豐沛的敘述了自童年至新婚的生活。婚後,這對夫婦最初住在一間潮濕的兩室小屋裡,並在此迎接一對兒女的誕生。

兩個孩子後來都成了插畫家,兒子葛雷在二戰期間服役於英國皇家海軍志願後備隊,但他乘坐的船艦不幸被德國潛艇擊中而殉難。女兒瑪麗因一張聖誕賀卡獲得作家崔佛斯(P. L. Travers)的賞識,受邀為《歡樂滿人間》(Mary Poppins)繪製插圖,創造了英國兒童文學中另一個令人難忘的形象。

謝培德是非常活躍的畫家,他的作品曾在許多展覽中展出,包括伯明罕皇家藝術協會、格拉斯哥美術學院、利物浦沃克藝術畫廊和曼徹斯特美術館。但他最愛的還是倫敦,曾在皇家藝術學院舉辦過16次畫展。不過他對自己的才華相當有自覺,他知道自己對線條的運用更勝於色彩。

為了家計,謝培德也為許多經典書籍繪製封面和插畫,包括:《伊索寓言》和《David Copperfield》等。他同時也為《Printer’s Pie》、《London Opinion》、《Nash’s》、《Odd Volume》等雜誌畫漫畫。經過引薦,謝培德接觸了《Punch》雜誌社,自1907年起為他們提供插畫。他的作品多為社會評論和幽默笑話,鮮少觸及政治議題。

第一次世界大戰期間,謝培德自動請纓上戰場,加入皇家砲兵部隊,實現他幼年時期想當軍人的夢想,還晉升為少尉。他曾駐紮在法國、比利時和義大利,並參與了索姆河和帕斯尚爾戰役。他的繪畫天賦在他為情報部門繪製戰場草圖時發揮了實質效用,因此國王授予軍事十字勳章,但是他的哥哥卻在索姆河戰役中陣亡。

在服役期間,即使飽經戰火摧殘、困苦和磨難,謝培德仍然創作了一些個人化的戰爭紀錄,既描繪他親眼目睹的荒涼景象,還有平民百姓的辛酸和悲憫,也展現與他並肩作戰的戰友情誼。他的作品出人意料之外的充滿樂觀精神,也不乏軍旅生活中輕鬆一面的寫實繪畫,他始終保持著開朗的態度。

即使在軍旅期間,謝培德依然繼續向《Punch》投稿。1921年,他正式加入《Punch》的編輯團隊,1935年成為第二漫畫家,1945年接替Bernard Partridge成為首席漫畫家。

謝培德的漫畫和插圖在《Punch》占據了半個世紀的重要地位,他的作品對動態的傑出運用,讓其他同事的作品都相形見絀。然而,謝培德始終不太適合政治漫畫家的工作。他細緻的畫作在紙面上顯得有些凝重,他的喜劇風格過於溫和,難以使他的政治諷刺更具衝擊力。

1949年他交出首席漫畫家的棒子,但仍繼續為《Punch》繪製漫畫。1953年《Punch》新任主編穆格里奇(Malcolm Muggeridge)上任,在新管理計畫的要求下,謝培德被解雇了,結束了與《Punch》長年的合作。

謝培德與米恩的人生交會點正是出現在《Punch》。米恩早在1906年即當上這本雜誌的助理編輯,負責撰寫幽默散文、詩歌、戲劇評論和書評等,曾被譽為「最接近路易斯.卡羅(Lewis Carroll)精神」的接班人。

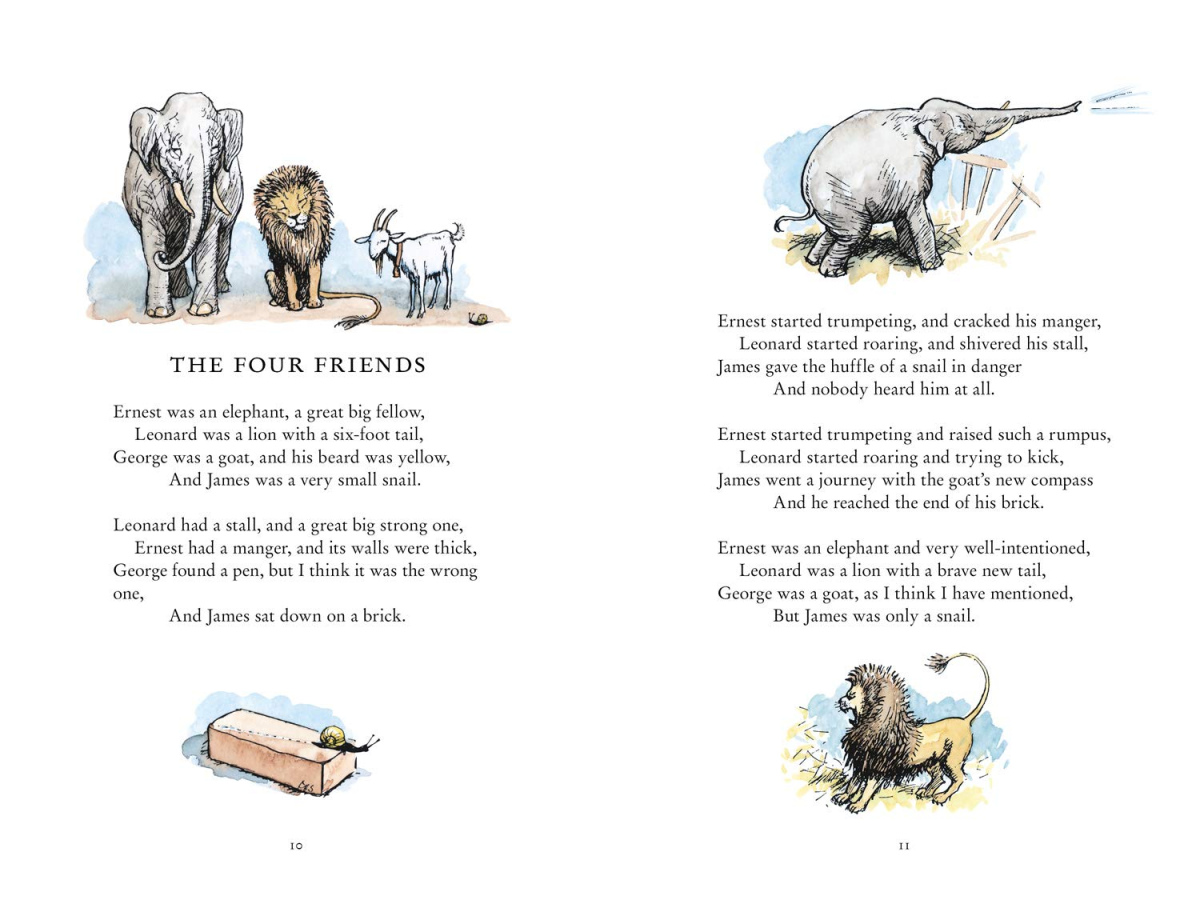

從一戰返鄉後,米恩轉型為劇作家。1924年他集結在《Punch》發表的詩歌,欲出版《When We Were Very Young》,雜誌社請謝培德為詩集配插畫。連同之後的姊妹作《Now We Are Six》,謝培德靈動的線條,與米恩如音符輕快跳躍的詩句完美契合。

不過一開始,米恩覺得謝培德的風格並不適合自己的作品。米恩個性內斂拘謹,在第一本詩集繪製插圖之初,他寫信給編輯詳細說明對插圖的期望,經由編輯居間往來傳達,謝培德反覆修改草稿,直到達成一致決議後,才在米色紙板上用鋼筆和墨水繪製最終版本。

謝培德曾說過:每次與米恩合作,都得重新建立彼此的關係。幸運的是,兩人的合作慢慢發展成相互尊重。當米恩準備把為兒子說的床邊故事集結出版《小熊維尼》時,他堅持要由謝培德繪製插圖。而且,他深知這本書的成功,謝培德的插圖是重要關鍵,因此主動將一部份版稅與謝培德分享。

後來,米恩甚至為謝培德寫了一首詩,並提贈在一本《小熊維尼》上。這首詩充分展現了米恩對謝培德藝術的讚賞。

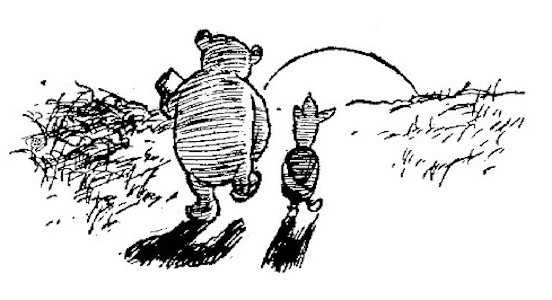

當我離世之時,讓謝培德裝飾我的墓碑,

並在墓碑上放置(如果還有空間)兩幅畫:

第111頁的小豬,以及小熊維尼和小豬行走的157頁,

……彼得會以為他們是我的,在天堂迎接我。

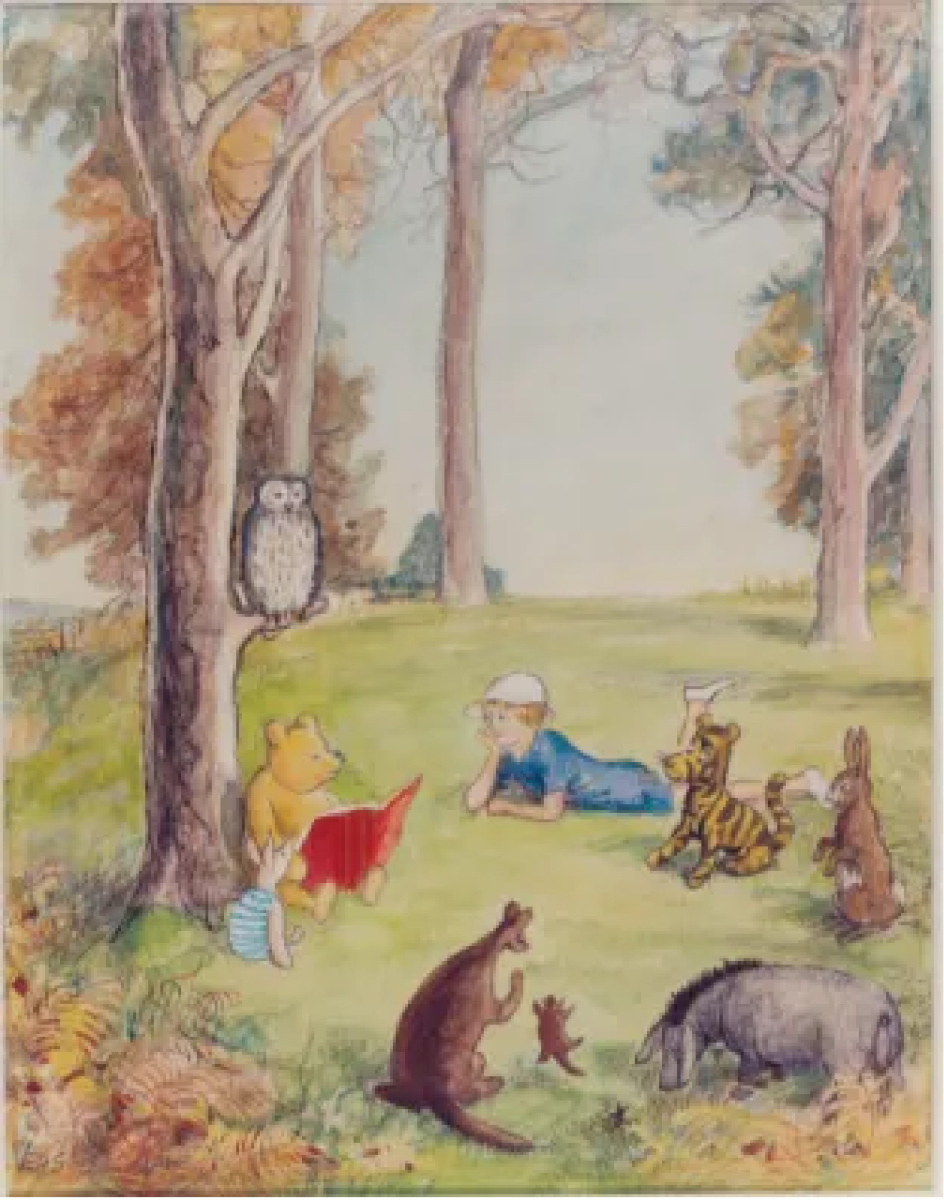

米恩對純真的童年有著歡樂的感受力,他在《小熊維尼》中建構了一個返璞歸真的桃花源,裡頭住著性情溫和又傻氣的維尼小熊、睿智而深思熟慮的驢子屹耳、活潑好動的小豬,以及充滿冒險精神的克里斯多福.羅賓和他們的動物朋友。謝培德為這些角色賦予了鮮活的生命力,他精心繪製的百畝森林地圖,也成為故事不可或缺的一部分,帶領讀者進入充滿想像的世界。

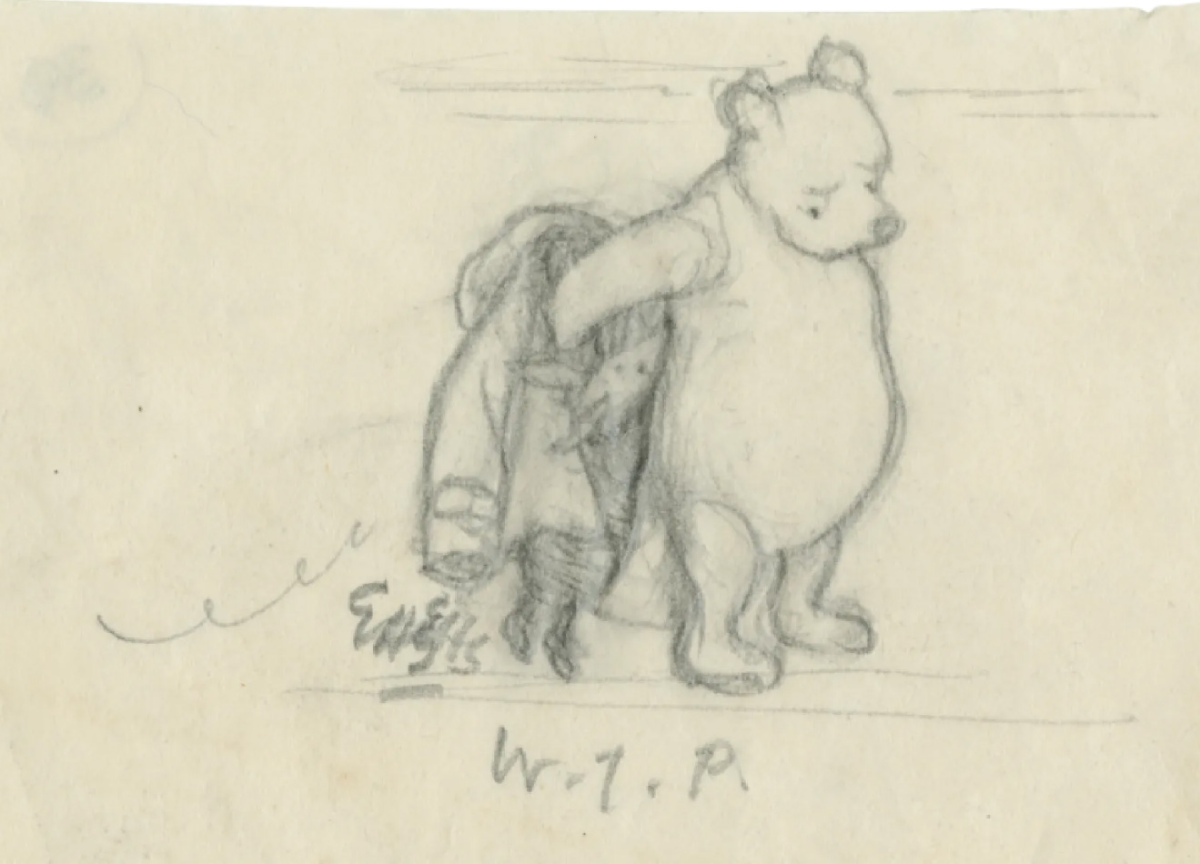

啟發創作《小熊維尼》靈感的來源,是米恩為兒子克里斯多福一週歲生日,在倫敦哈洛德百貨公司買的泰迪熊。起初它叫做「愛德華熊先生」(Mr. Edward Bear),後來重新命名為維尼,取自倫敦動物園一隻加拿大黑熊的名字(關於這隻熊的真實故事,可延伸閱讀《遇見維尼》一書)。但謝培德在作畫時,畫的並不是克里斯多福的泰迪熊,而是以自己兒子的泰迪熊Growler為原型。

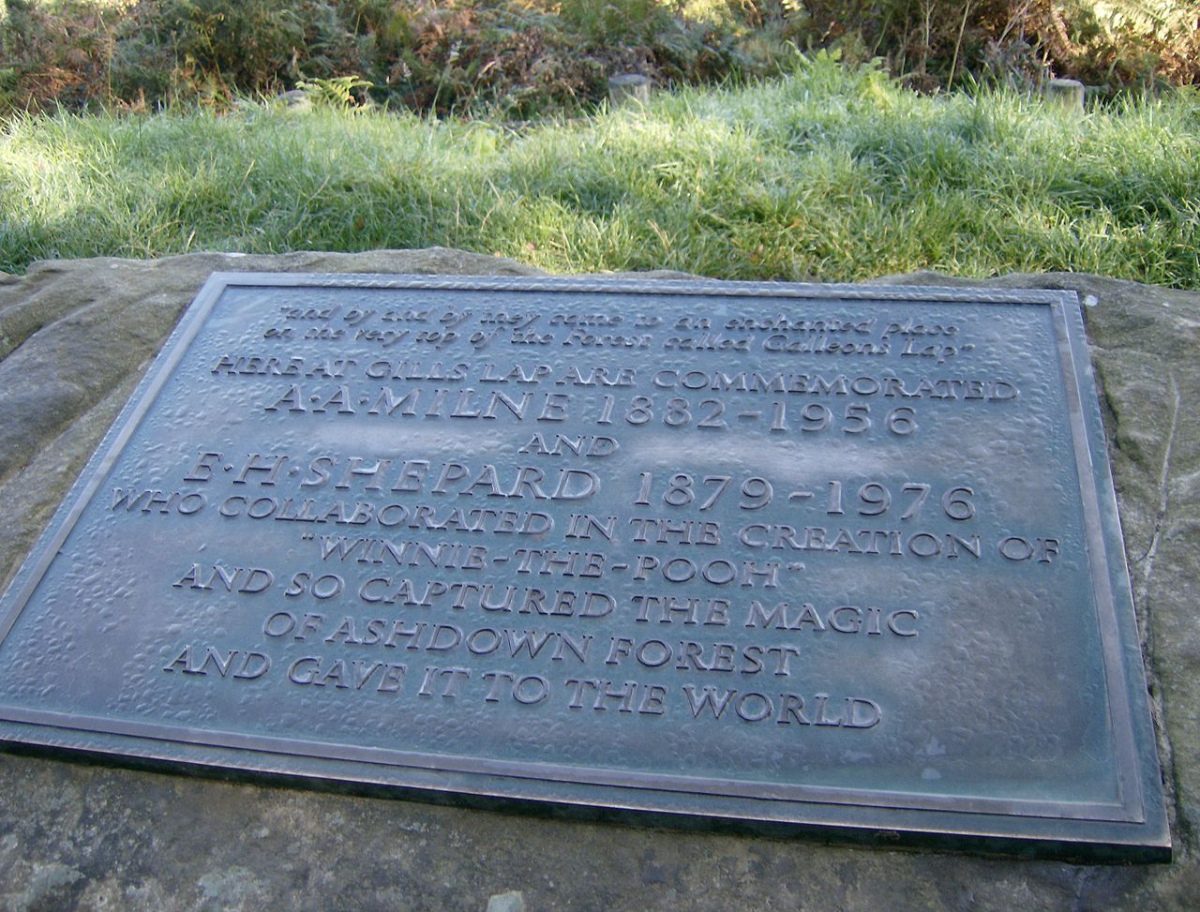

繼《小熊維尼》之後,米恩又於1928年出版續集《The House At Pooh Corner》,故事的舞台依然是百畝森林。百畝森林的原型是英國薩塞克斯郡的亞士頓森林(Ashdown Forest),米恩的鄉居農場就在附近。他選擇以自然環境為故事背景,讓動物布偶和大自然共存,為這個故事帶來特殊的魅力,也是獲致成功的祕訣。

謝培德繪製插畫時,曾多次探訪亞士頓森林。米恩帶著他到故事中出現的每個角落實地觀察。無論是維尼玩投棒遊戲的木橋、袋鼠小荳練習跳躍的窪地,還是茂密的金雀花叢和山丘上的松樹林,謝培德運用敏銳的觀察和流暢的筆觸來描繪風景,結合自然主義與抽象主義,巧妙將故事的起源地幻化成一座如有魔法的森林。

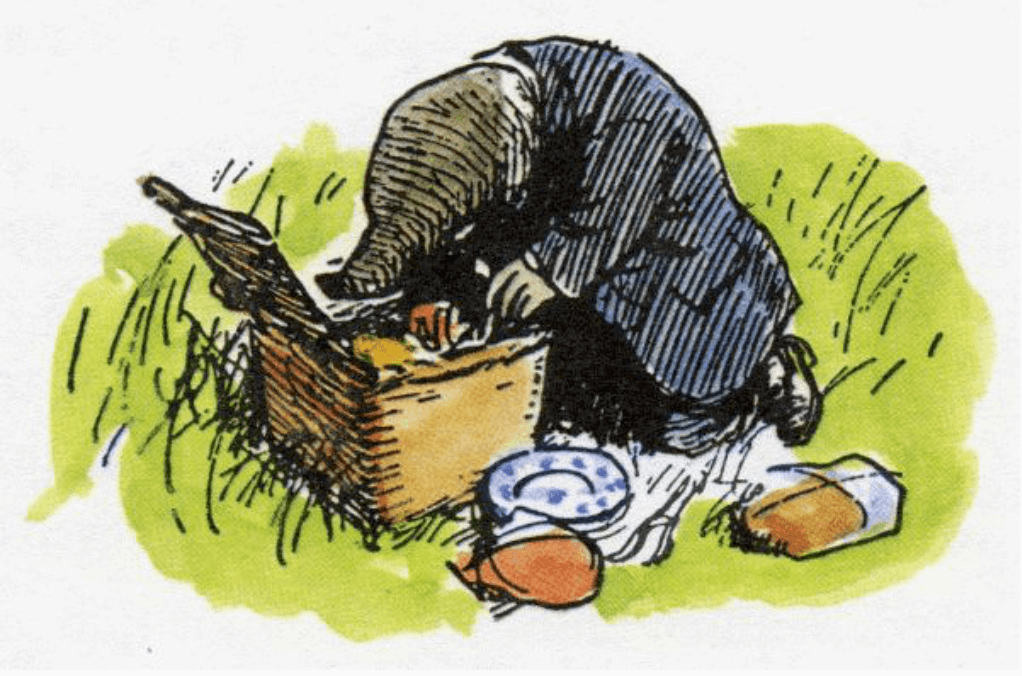

他將讀者的視角置於小熊維尼、小豬和兔子身後,彷彿將我們也帶入這片風景和故事中。他的鉛筆素描運用了豐富的筆觸,即使是黑白的圖畫,藉由粗細不一的墨線,也能表現出質感、肌理和光線的變化,如同書法一般,既清晰又不失自然流暢。

謝培德也善用畫面留白,並嘗試不同的角色組合方式,來呈現令人滿意的平衡構圖。他善用解讀文本的天賦,常以反諷而非依循字面的方式詮釋,在畫面中加入趣味盎然的細節,不僅與文字相得益彰,有時還擴展了文本。這種圖畫和文字完美契合的互動展開,讓即使是很小的孩子也能參與故事其中,一邊「讀」圖畫,一邊「聽」文字。

《小熊維尼》系列的成功,確定了謝培德作為兒童文學插畫大師的地位。其後他為《柳林風聲》(The Wind in the Willows)繪製的插圖,完美的捕捉了故事的精髓:田園詩般的鄉村風光、動物之間的友誼,以及他們在河岸邊驚險刺激的冒險,再度塑造了另一部無可取代的經典。

在謝培德之前,1908年出版的《柳林風聲》已經有三位插畫家配過插畫,但作者格雷姆(Kenneth Grahame,或譯葛拉罕)均不滿意,認為他們筆下的人物像「木偶」,因此邀請謝培德繪製新的版本。

格雷姆邀請謝培德去看那條激發他創作靈感的河流。謝培德帶著速寫本在河邊尋找老鼠的船屋,仔細觀察動物棲息的洞穴,以及鼴鼠過冬的草地,忠實的展現書中的氛圍。雖然格雷姆未能親眼見到最終的成書,但當謝培德給他看草稿時,他說:「我很高興你把他們變成了現實。」

謝培德還為其他幾本兒童文學名著繪製插圖,如:Mary L. Molesworth的《The Cuckoo Clock》、Frances E. H. Burnett的《祕密花園》、Thomas Hughes的《Tom Brown's Schooldays》,以及安徒生的《童話故事集》。此外,他也創作了兩本自己的童書:《Ben and Brock》和《Betsy & Joe》。

晚年的謝培德依然筆耕不輟,從未停下他的畫筆,但心中不免有遺憾,認為《小熊維尼》的插圖,掩蓋了其他許多作品的光芒,大眾只記得他「小熊維尼插畫家」的身分。但是當米恩的版權輾轉賣到迪士尼手上時,面對迪士尼新創的小熊維尼,即使他已93歲高齡,仍然在不到4個月的時間裡,用水彩為他最初創作的240幅黑白插圖全部上色。

謝培德是涉獵廣泛的藝術家和插畫家,在描繪兒童形象方面擁有無與倫比的天賦,同時在政治漫畫方面也展現出被低估的才華。他充滿活力的插圖,反映了幽默含蓄的風格,以及諷刺而冷峻的世界觀。他精湛的繪畫技巧創作出令人難忘的場景,既展現了地域特色,又刻畫了人物形象。他是維多利亞時代纖細黑白插畫傳統的最後一位藝術家。

2026年《小熊維尼》將迎來它的百歲生日。一個世紀以來,這本書激發了無數文學、音樂等其他的藝術作品,甚至還有心理分析和哲學的探討。是謝培德這位線畫的詩人,為小熊維尼和他百畝森林的夥伴塑造了形象、賦予了生機。他的插畫跨越了世代,至今仍深受兒童和成人的喜愛,是幾代人共同擁有的文化遺產。●

童書短評》#164是雪人!陪孩子和繪本一起探索冬天

●再見秋天,哈囉冬天

Goodbye Autumn, Hello Winter

文、圖:肯納.帕克(Kenard Pak),游珮芸譯,米奇巴克出版,320元

推薦原因: 文

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

跟準備過冬的知更鳥與馬兒說再見,跟悄然降臨的雪花與冰柱說哈囉,孩子的每一句問候,都是對大自然的禮讚與歌頌。大片的火紅與金黃逐漸退去,雪白與靛藍補了上來,即使已至一年之盡,光影與顏色依然燦爛四射,景物變了,情意卻更深濃。在這本如散文般抒情的繪本裡,人與大自然的對話如歌,萬物皆閃閃發亮,在季節更替時節裡展現出最美的模樣。【內容簡介➤】

●聖誕劇場

クリスマス げきじょう

小木屋工坊著,大塊文化,400元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

啪一聲聚光燈亮,把書本凝照成一座復古舞台,張著翅膀的小天使翩翩揭幕,歡欣氣氛透露著些許神祕。果然,接下來的四幕短劇演出,一齣比一齣目眩神迷:麋鹿變身成了章魚、聖誕樹噴嚏打不停、亮晶晶種子長成了蠟燭,下了班的聖誕老人有著不能說的祕密……每個角色都既熟悉又離奇,每段故事也既顛覆又應景,讓人忍不住好想大喊Brova啊!如此不一樣的聖誕節,就在小木屋工坊的畫筆下美夢成真般降臨眼前,為這將盡的一年劃下美好句點,以後也將成為聖誕繪本的人氣經典。【內容簡介➤】

●你的所有願望 我都幫你實現

Anything

麗貝卡.斯特德(Rebecca Stead)著,格蕾西.張(Gracey Zhang)繪,賴潔穎譯,大穎文化,390元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

女孩許下的願望,爸爸都允諾;女孩埋在心裡的焦慮,爸爸也都不說破。在不成眠的夜晚,兩人緊密背負著彼此,一圈又一圈不累也不倦,把安心與思念找了回來,也逐步邁向新生活。這本書極其敏銳也極其溫柔,從各種感官小細節呈現孩子面對新環境的惶惶不安,簡單一句對白或動作,便道盡了孩子的心情的黑與白。而大人的體貼與陪伴未曾缺席,無時無刻不以具體行動回應著,當色彩逐漸燦爛蔓延,心的空間也同時被打開。【內容簡介➤】

●一起跳舞

춤을 추었어

文、圖:蘇西.李(Suzy Lee),大塊文化,880元

推薦原因: 文 圖 創

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

不愧是Suzy Lee,果然是Suzy Lee,又一次突破了創作天花板,完成繪本藝術的新跨界、新體驗。這回她使用線條、色彩、留白、鏤空、裝幀以及拉頁設計,在平面上揮灑出長達18小段的《波麗露》舞曲,每一段加入不同視覺元素,構成前所未見的繽紛五線譜。時而昂然,時而陰暗、時而停頓,時而悠揚,呼喚出從個人到世界、越來越深沉的氛圍主題。嚴謹的層次結構,繁複的做工設計,以及充滿想像的飽滿敘事,讓看似方正的書本成了一座音感與美感交織的無邊際舞台,無論是單看書或配著音樂讀都無比精彩。【內容簡介➤】

●阿祖的日子紙

楊富閔著,周見信繪,聯經出版,360元

推薦原因: 文 圖 創

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

男孩10歲,阿祖100歲,一起顧厝,一起作伴。短短去趟菜市場,看似沒啥大事,藏在腳步裡、眼光裡,嘴吧碎碎唸裡的精彩交鋒卻是秒秒看不完。楊富閔書寫童年往事有滋有味,國台語交雜在兒童繪本中實屬少見,文字不過度煽情,精準傳達出鄉土人情與兒童觀點。周見信流暢切換版面與視角,把故事的節奏與轉折、歲月的痕跡與輕快,全都鮮活畫了出來,小日子小角落裡盡是滿滿的氣味與回憶。【內容簡介➤】

●塑誰惹的禍?

뿔라스틱

金成花(김성화)、權秀珍(권수진)著,李明河(이명하)繪,簡郁璇譯,字畝出版,400元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

「我們不曾變壞,我們只是沒有被正確使用。」寶特瓶的痛心發言,一針見血點出事實——其實塑膠的誕生從來不是錯,人類的濫用亂丟才是破壞環境的真正元兇。明眼的觀眾們請別再誤解它、咒罵它,趕快想個務實聰明的方法與之共存吧。透過這場紙上記者會,塑膠的發明與歷史、塑膠的便利與應用,以及它與人類之間的種種愛恨糾葛,終於一次說清楚講明白。擬人表演化的生動畫風,把知識與故事結合得剛剛好,解說性與趣味性都是一百分。【內容簡介➤】

●世界上最有禮貌的大怪獸2

班巴魯班的快遞任務

せかいいちれいぎただしいかいじゅう ボンバルボンの おとどけもの

文、圖:Q-rais,許婷婷(藍莓媽咪)譯,幼獅出版,360元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

班巴魯班又現身了,這回牠要快遞蛋糕去給遠在北極的爺爺,儘管頻頻迷路又出包,但「吉獸自有天相」,使命必達敬請放心。看牠出門在外彬彬有禮,回到家卻是大嘴一吼,雷霆萬鈞,整個家族都跟著激動起來,模樣真是太可愛了。作者Q-rais是新一代繪本笑匠,使出的笑梗都是前所未見的,無厘頭卻又溫暖清新,懂得發揮也懂得節制,把荒謬與邏輯平衡得剛剛好,害人一翻書總是咯咯笑不停。【內容簡介➤】

●伊波利特的傳說

La légende d’Hippopolis

大衛.卡利(Davide Cali)著,阿豐索.巴爾度-賈給(Alphonse Bardou-Jacquet)繪,李毓真譯,小漫遊,420元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7−10歲)

一顆小石頭,連一面牆都砌不了,小小年紀的伊波利特卻給了它一個轟轟烈烈的故事,四分五散的石堆與人群都聚過來了,偉大的城堡與傳奇於焉誕生。大衛卡利用一貫靈活的筆法寫就這個寓言,迷人字句裡藏著深刻的哲思啟發,而現代感十足的插圖更讓讀者們腦洞大開,用加倍轉速跳躍於想像的磚瓦之間,細細傾聽,深深相信,關於這故事裡的一切魔法。【內容簡介➤】

●做一套夏天的朋友裝、做一件冬天的大衣

なつのおそろいをつくりに、ふゆのコートをつくりに

石井睦美著,布川愛子繪,米雅譯,快樂文化,380元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

米可小姐的裁縫店又開張了。這一回,她幫小兔子與小松鼠做了一模一樣的朋友裝,還成功改造了兔媽媽的舊大衣,把不同季節的蟬聲、煙花、流水、落雪穿入針線中,也把守護一個人的溫柔心情縫在布料上,每道工序以及最後成品都讓人眼光離不開呢!在洋溢童話氣氛的每一頁畫面裡,在充滿詩意想像的每一段對話中,溫柔觸膚的感受源源而來,從內而外的美好都在這一刻被打動了。【內容簡介➤】

●當雪人住進我們家⋯⋯

När snögubben flyttade in

文、圖:馬蘇德.加雷巴吉(Masoud Gharehbaghi),奧林文化,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

家裡住進了一個雪人,一直站在爸爸和媽媽中間,讓他們的眼神與距離越來越冷、越來越遠,過往的歡樂也都跟著冰封了、不見了。小女孩其實把一切都看在眼底,卻又落寞無可奈何,只能懷念著從前,等待雪慢慢融去。透過這個充滿文學技巧又生動的比喻,作者描繪出雙親陷入冷戰後的家庭氣氛轉變,悠悠情感流動在無字畫面中,沒有一言一語,卻讓人更心疼孩子,期待一道陽光趕快灑下,找回往日的愛意與暖意。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量