閱讀隨身聽S13E10》現在的青少年,都在讀什麼書?ft.麥田總經理巫維珍X獨步副總編張麗嫺

閱讀曾是人們最主要的知識來源與娛樂方式,而青少年時期的閱讀,對於人格與能力的影響也特別深刻。卡爾維諾在《為什麼要讀經典》(Why Read the Classics?)書中指出青少年時期閱讀的重要:「在青少年時代,每一次閱讀就像每一次經驗,都會增添獨特的滋味和意義。」但隨著科技進步,數位形式與內容愈來愈多樣豐富,人們閱讀的時間愈來愈少了。

現在的青少年還閱讀嗎?喜歡閱讀什麼類型的書?目前出版業如何規劃青少年讀物?對於閱讀趨勢的變化又有哪些觀察與因應呢?本集節目邀請到兩位長期關注青少年讀者的資深編輯:麥田出版總經理巫維珍、獨步文化副總編輯張麗嫺來分享第一手的市場觀察。

【精華摘要】

➤台灣青少年讀物的主要讀者?

主持人:閱讀是年齡非常廣的活動,但不同年齡層有不同的需求。在台灣的青少年通常面臨很大的升學壓力,喜愛閱讀的人可能因為課業壓力就不讀了。而若原先沒有閱讀習慣的話,這段時間恐怕也很難突然愛上閱讀。兩位做為出版者的觀察?

巫維珍:青少年閱讀在國外的設定是YA(Young Adult literature),大約國、高中階段,後來又發展出「middle grade」,大概是國小高年級~國中的階段。台灣的青少年讀者是落在國小左右,國高中階段有升學壓力,青少年的閱讀活動確實需要家長支持,但還是有很多針對這個年齡層的好作品出現。

張麗嫺:獨步主要出版日文翻譯小說,日本的出版市場沒有像美國有明確的YA,但他們有兒童文學的傳統,之後就進入了成人、青少年混合閱讀的狀態。日本小說市場的「輕小說」類型大約發展了二、三十年,是為了給不是那麼能夠閱讀厚重小說的讀者,這些讀者有一部分就是青少年。

我們在大約10年前,推出比起成人推理小說相對輕盈的「輕推理」,出版後接觸到的讀者是高中、大學居多。國中確實是比較難接觸到的讀者群。

➤國外青少年讀物對台灣市場的影響?

主持人:從外語翻譯的青少年讀物,市場接受度如何呢?會有文化隔閡嗎?

張麗嫺:台灣的青少年很熟悉日本動畫或漫畫作品,所以比較容易接受日本小說。日本輕小說有滿多以高中生為主角的作品,也會用插畫包裝。這類型小說的作者若來台舉辦活動時,參加的讀者還是以高中生、大學生居多,少數國中生是父母陪同前來的。

巫維珍:英語作品中很暢銷的《暮光之城》、《生命中的美好缺憾》是YA階段有興趣的浪漫愛情類型,而小學生們則是對推理或奇幻類故事特別有興趣。

那麥田為什麼還是想針對國,高中階段的讀者推出文字量較大的作品呢?一方面閱讀力很重要,而閱讀力、理解力也會影響一個孩子在其他學科的學習與養成,所以很多家長、老師都會希望孩子在高年級之前培養起閱讀力。

近年在童書界很受歡迎的陳郁如,她寫的是奇幻歷史,閱讀能力好的孩子大概中年級就可以讀了,可以一直讀到國、高中。除了以奇幻等比較大眾類型的主題,吸引青少年讀者,我們也希望用文學的形式培養他們的理解力與審美上的辨別。

![]()

➤閱讀力的培養與兩極化現象

主持人:我聽出版界的朋友提過,他小時候最喜歡讀報紙上的社會新聞。我想家長如果知道,可能會叫小孩不要看這些負面的文字內容,但這或許也是培養閱讀力的管道?

巫維珍:我覺得孩子的能力是無限的。我們曾出版十幾萬字的小說,有人說這麼長的小說小孩看不懂。但拿給孩子試讀的時候,其實他們看得懂,而且他讀得到許多我們大人沒有注意的地方。

所以有時候是大人限制了孩子的閱讀力與想像力,例如以為三、四年級的小孩還需要讀注音,孩子一步步被限縮,很容易就回到3C或動畫裡了。

另外,在疫情過後,我們觀察到一個兩極化的現象:有的孩子到了國中階段閱讀力不好,沒有達到國中該有的能力。但有的孩子閱讀能力是非常好,閱讀各種類型的書,而且也很懂得使用3C。我覺得這是需要去注意的,這樣的兩極化可能造成他們將來在能力上更不均衡。

我們後來也推出了許多圖像小說——可以想像成是漫畫,以圖像來吸引現在的讀者,文字略為簡潔,但仍保有長篇作品的架構,也不會失去文學性。

張麗嫺:我們的觀察是,如果成人不予以限縮,青少年讀者很自然地會去讀一些奇幻、科幻、推理或恐怖類的作品。前幾年獨步出版過一個恐怖推理系列小說,內容對於成人可能也有一點恐怖,雖然作者並不是設定寫給國中生閱讀,但出版兩本之後,收到家長詢問「還會繼續出嗎?因為小孩很喜歡。」

主持人:家長不是來批評你們怎麼出版這種書?

張麗嫺:對,那時候覺得滿驚喜的。所以家長也不一定會不准小孩讀恐怖類的作品,或者孩子已經長出自己的閱讀品味,知道自己要讀什麼,也敢跟父母說。

➤老少咸宜的青少年讀物

主持人:青少年讀物的讀者是孩子,但買書的決定權可能都在家長手中。特別是年紀比較小的孩子,家長很自然地會覺得,是由他來決定什麼書對孩子是好的、要買什麼書。

巫維珍:我們做兒童文學書籍以來,發現有兩群讀者,一群是家長、老師買給孩子看,另一群讀者就是大人自己。有些本來是陪孩子共讀,小孩長大了,大人還是繼續讀。有些大人則是在工作不那麼忙碌、有餘裕重拾閱讀活動時,擔心有些書不容易看懂,所以覺得兒童或青少年的經典作品是很適合的讀物。

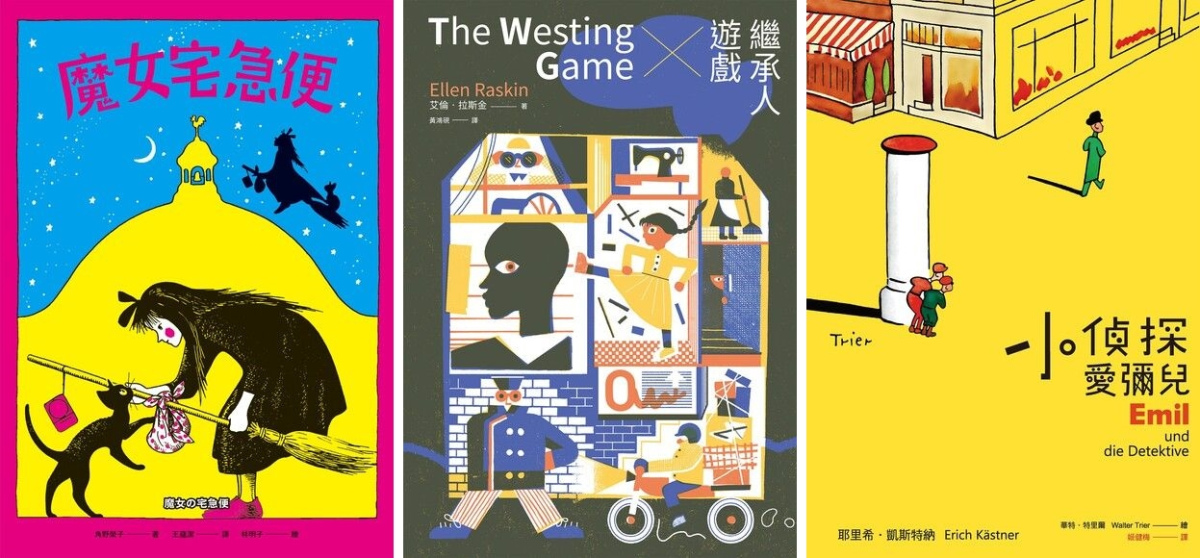

例如《魔女宅急便》、《繼承人遊戲》、《小偵探愛彌兒》這些流傳久遠的作品,其實大人閱讀起來也會非常愉快,或甚至大人讀也是有一些難度,滿燒腦的。

有些作品中有明顯的主題,例如教養、同理心或生死議題,很多大人也會特意尋找這類有主題的作品,可以藉此跟小孩對話、討論這些議題。

另一方面,我在小學推廣書籍的時候,聽五、六年級的小孩說他們都在看宮部美幸,我很驚訝,也覺得滿有趣的。

張麗嫺:獨步文化明年就滿20年,跟著我們的作品一路閱讀的讀者,或許已經步入中年,可能也已經有小孩。我覺得推理小說讀者通常很喜歡帶著小孩一起看自己喜歡的書。

張麗嫺:獨步文化明年就滿20年,跟著我們的作品一路閱讀的讀者,或許已經步入中年,可能也已經有小孩。我覺得推理小說讀者通常很喜歡帶著小孩一起看自己喜歡的書。

日本的類型小說市場非常成熟,經常有六、七十歲的作者,收到年輕的讀者在社群平台上留言給他,說在爸爸媽媽或爺爺奶奶的書架上發現你的書,覺得很好看。我想現在會讀宮部美幸的小朋友,或許是家長也在讀的關係吧。

主持人:出版者如何定義所謂青少年讀物呢?

巫維珍:我們在分類出版作品的時候,可能會以作品主角的年齡來分類,但在台灣,到了12歲或國高中生階段,會出現斷層。近年我們也觀察到,高中生對於公民或歷史議題很關注,已經開始閱讀一些人文類書籍。

主持人:高中這個階段也有閱讀力M型化的落差嗎?

巫維珍:我覺得高中到大學可能是人一生中,學習力跟吸收力最好的時候。現在很多高中生的書單也讓人驚訝,讀的是很難的作品,例如《異鄉人》、《日安憂鬱》、《麥田捕手》等經典。我們不用擔心他不能理解,或許他現在看得懂一部分,搞不好30歲時又看懂另一部分。

另一端的讀者我覺得是比較令人擔心的,現在街上書店少而網路上的資訊又非常多,所以要透過紙本或電子書去接觸到長篇的作品,的確是比以前難一些。但是大家也都還沒有放棄,比如圖書館、學校老師或是像Openbook好書獎等各種獎項的設立,就是對於閱讀的提醒。

➤出版者的選書考量

巫維珍:雖然大家常會感慨現在的孩子不太閱讀,但偶爾收到讀者來信問我們下一集什麼時候會出?就覺得哇,好驚喜!所以我們會想要一直推出不同的作品來吸引孩子。

主持人:看來讀者不要低估自己的影響力。作為出版者,如何去選擇會受到讀者喜愛或吸引的青少年讀物呢?

張麗嫺:我們的輕推理系列其實就是希望可以接觸到更年輕的讀者,以《春&夏推理事件簿》為例,就是一個發生在高中管樂社的謎團。這也是日本的「日常推理」類型,不是解決犯罪或恐怖事件,而是透過拆解日常生活的謎團,帶到年輕人內心對未來的迷惘,或對人際關係的茫然等等。這類型作品在台灣很受歡迎。

張麗嫺:我們的輕推理系列其實就是希望可以接觸到更年輕的讀者,以《春&夏推理事件簿》為例,就是一個發生在高中管樂社的謎團。這也是日本的「日常推理」類型,不是解決犯罪或恐怖事件,而是透過拆解日常生活的謎團,帶到年輕人內心對未來的迷惘,或對人際關係的茫然等等。這類型作品在台灣很受歡迎。

主持人:透過閱讀,可以幫助思考人際關係。在這個時代,尤其經過疫情,現在青少年的人際能力或互動情況可能跟以前不太一樣。在選擇是否出版一本作品時,會考量哪些元素呢?

巫維珍:首先作品的文學力還是必要的,再來就是閱讀的趣味性、議題等等。我們也關心社會議題與時事,例如有一本書是從小孩的視角來看納粹與猶太人之間的歷史。還有《古斯特洛夫號的祕密》,是講在二戰期間波羅的海三小國與俄羅斯之間的交戰,以青少年的角度來書寫的歷史小說。

最近出版的《黑糖的女兒》,是以黑糖來講台灣三代女性的故事。故事很簡潔,又傳達了歷史情境,讓我們可以很容易地從中學習自己的歷史。

能不能讓小讀者容易閱讀?要傳達的理念會不會過於艱深?是我們在選擇作品的時候會特別關注的。

➤本土創作的變化趨勢與亮點

主持人:除了引進國外作品,青少年讀物本土作品近年的國際交流情況?

巫維珍:近年台灣作品授權國外滿多的,特別是繪本、圖像書方面,因為比較好溝通與理解。但文字作品還是必要的,例如《黑糖的女兒》已經授權韓國。可以讓別的國家的讀者藉由黑糖來了解台灣歷史,是滿好的一件事。

巫維珍:近年台灣作品授權國外滿多的,特別是繪本、圖像書方面,因為比較好溝通與理解。但文字作品還是必要的,例如《黑糖的女兒》已經授權韓國。可以讓別的國家的讀者藉由黑糖來了解台灣歷史,是滿好的一件事。

台灣的奇幻類型作品表現也非常精彩,例如有被改編成戲劇的《超感少年出任務》,是關於高敏感孩子的故事,作者對於本地的觀察很細微。也有作品是關注老人議題,藉由故事拋出一些問題,讓讀者去思考。我覺得現在很多台灣作者,在創作上展現對自己土地的各種關懷,是滿特別的地方。

主持人:這樣的情況確實是10年、20年前出版界比較少見的。

張麗嫺:2017年獨步出版了一本跨國創作《筷》,由日本、香港、台灣作者,用筷子的意象共同創作一本接龍恐怖奇幻小說。這本書不僅受到讀者喜愛,也很受歐美出版社青睞。

張麗嫺:2017年獨步出版了一本跨國創作《筷》,由日本、香港、台灣作者,用筷子的意象共同創作一本接龍恐怖奇幻小說。這本書不僅受到讀者喜愛,也很受歐美出版社青睞。

主持人:2025年即將結束,展望明年有什麼計劃呢?

巫維珍:今年9家出版社聯手在社群平台設置了「三群人」帳號,讓平常很少現身的編輯出面說書,把他們對於經手編輯的書本的理解與熱愛,拍成一段影片,向讀者介紹。

張麗嫺:明年1月我們會在桃園市立圖書館舉辦系列活動,介紹這9家出版社適合青少年閱讀的作品。類型非常豐富多元,有奇幻、冒險、成長,也有經典作品,歡迎大家來參加。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

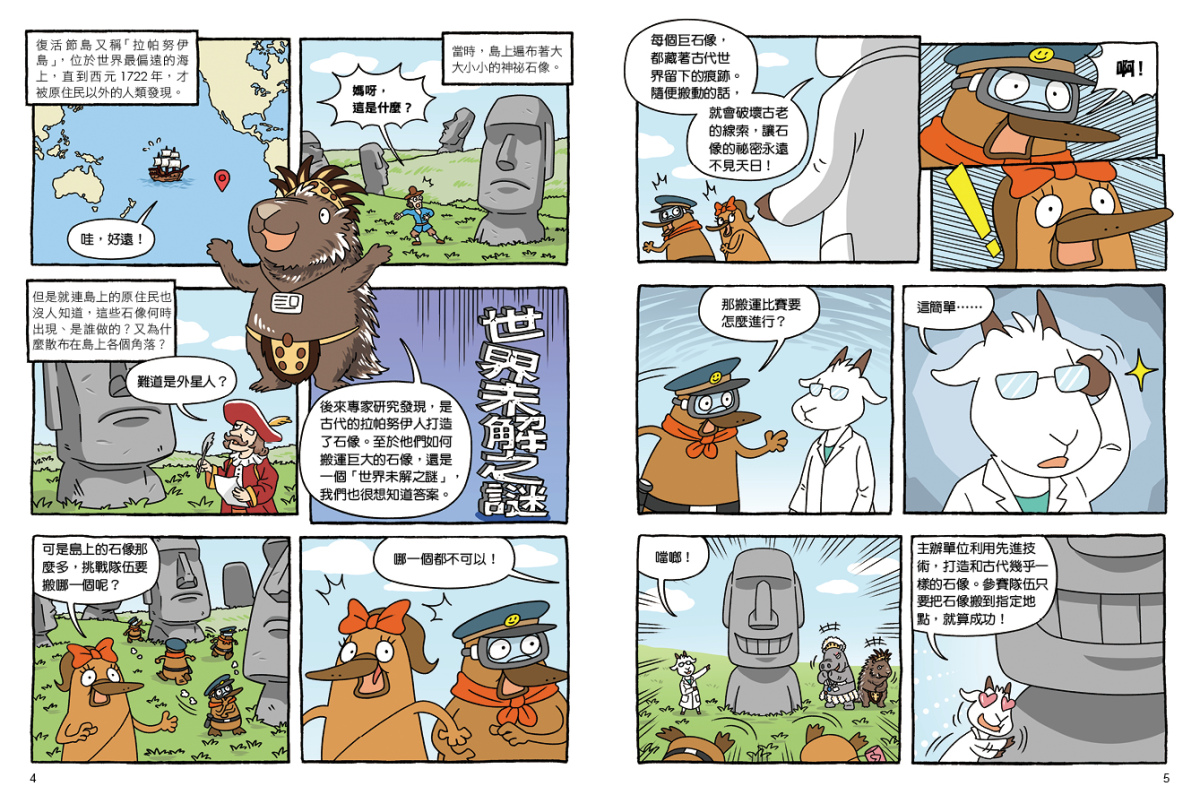

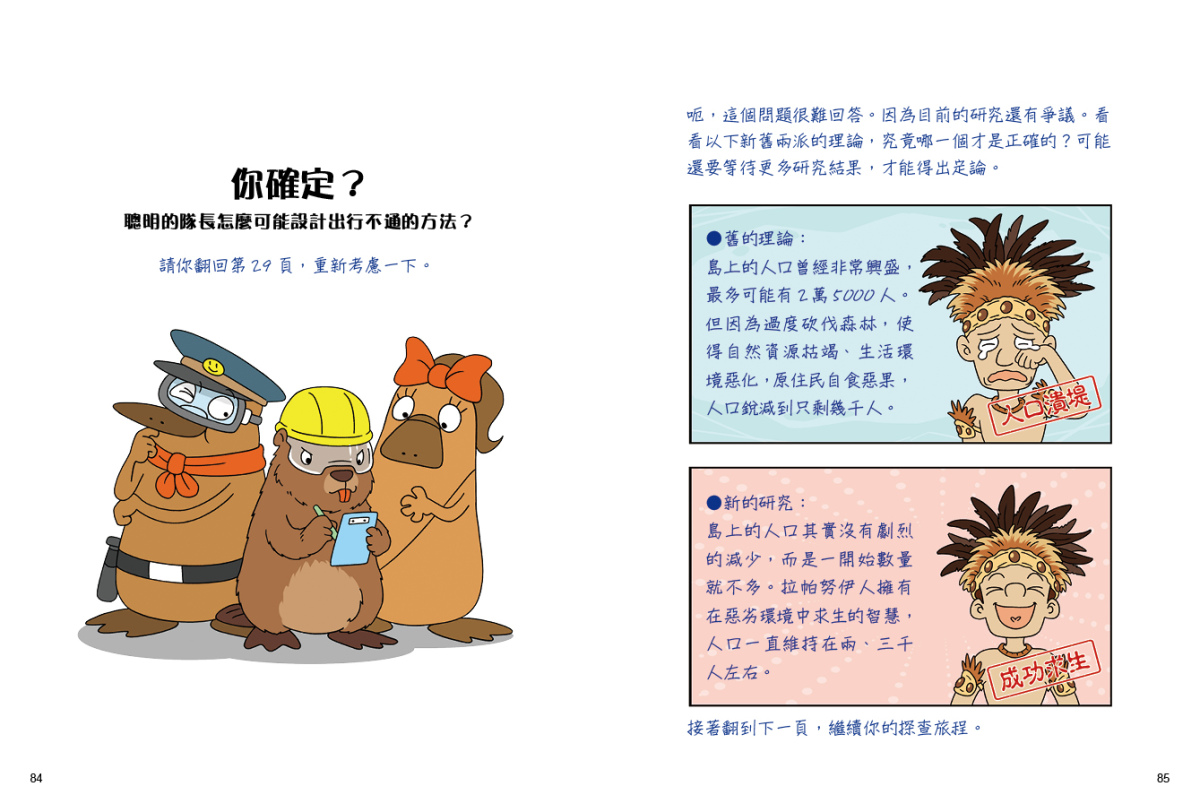

達克比與世界未解之謎2

達克比與世界未解之謎2

人物》台灣搖滾中年的伊卡洛斯懺情錄:訪翁稷安《我的世紀末:九○年代混音帶》

六、七年級生,也就是出生於1970~1989年,多半從臺灣戒嚴尾聲跨過解嚴(1987年),在童年時期見證社會風氣開放與民主政治起飛。許多人也是末代聯考生,並在20世紀末的少年時期迎來網際網路普及、出社會時遭遇金融海嘯。這見證了許多激烈變化的一代,如今步入中年,發現自己兩腳跨在一道鴻溝的兩邊,而這道鴻溝該由誰來修補?《我的世紀末:九○年代混音帶》就是一本試圖在鴻溝上鋪設小橋的書。

➤消失的物件,以及它們帶走了什麼

「我覺得我們的處境很像浦澤直樹的《20世紀少年》,到了中年,發現小時候的東西被扭曲了,我們必須彌補空窗、想辦法把小時侯的標幟拿回來。」國立暨南大學歷史系副教授翁稷安所著《我的世紀末:九○年代混音帶》看似是一本「懷舊」之書,書中取12個事件或物件如「選舉、教改、電話、錄音帶、紅白機、錄影帶」等為題,記錄下自身的90年代經驗和社會事件,「這些時代的記憶、生活的點點滴滴,組成了臺灣民主的樣態。」

如果要記錄90年代,「我覺得沒有什麼事情比『做一卷混音帶』來得更90年代了。」翁稷安說。「混音帶」指的是將空白錄音帶放進卡式錄音機裡面,一首一首錄下從另一卷專輯卡帶、廣播,或是電視播放出來的音樂,以製作成自己喜歡的「選曲」卡帶。如同這本書,混音帶是一種集結事物的手工藝:「我相信每個走過90年代的人,都會有屬於自己的混音帶。」

書中的每個篇章都有一首對應的選曲,如豬頭皮〈我家是瘋人院〉、黑名單工作室〈民主阿草〉、吳俊霖〈少年吔,安啦!〉、陳昇〈細漢仔〉等。「如果現在我們還找得到當時錄下的混音帶,就算找得到播放工具,播出來音質也可能很差、聲音很微弱。」而那微弱或甚至已經放不出來的聲音,就如同現今對那個年代的稀薄記憶。「很多看似不重要的東西慢慢消失之後,重要的東西也會跟著消失。」

例如轉盤電話機,是當時翁稷安家最「先進」的對外連繫工具。早年一戶往往就只安裝一、兩具,並且共用一條電話線,一家人都需要用那具電話機聯絡事情,要是誰霸占電話導致家中號碼「占線」,還因為講太多廢話使當月的電話費飆高,可是非常沒品的行為。

「在8、90年代,那些瞞著父母談戀愛的少年少女,各自摸索出一套『電話祕笈』,手段各式各樣。最基本的招數,是彼此先約定好不會被父母發現、可以通話的『安全時段』。」書裡如此寫到。翁稷安也回憶 :「三更半夜想跟暗戀對象熱線,首先要挑戰的是在客廳播電話,轉盤不能發出太大聲音,成功播通之後,要躲在家具下面講話。其實大人應該都知道,但就假裝不知道。」

當人人都有手機,跟著消失的是否還有些許家人間的小默契,還有為愛冒險的日常小刺激?網路時代來臨之後,跟著消失的是否還有孩子們百無聊賴的手作遊戲和放學後的探險?

「以前,因為能交流的機會難得,就會非常珍惜彼此的字字句句。」翁稷安說。「有時候打電話去找同學,對方的媽媽說同學不在,就乾脆和同學的媽媽聊一下,現在不太可能會有這樣的事了。」

➤我們對不起這個時代

寫下此書,並非要拿過去和現在比較高下。「為什麼會想寫這本書?因為我發現小時侯的記憶漸漸在扭曲……例如之前韓國一日戒嚴,網路上出現了一些對戒嚴的看法,我忽然意識到──這不是我經歷過的時代呀!」對戒嚴的看法和實際經歷過的事實大有不同,明明是沉重的事物變得缺乏反思甚至被娛樂化。作為歷史教學者,類似的事件促使翁稷安開始正視時代「斷裂」的現象,並非只是世代成長背景不同這樣簡單的事情,而是一個社會的歷史沒有串接、延續的徵兆。

「對我來說,歷史最重要的就是把不同時空的生活,傳達給彼此。但是現在,生活的連續性被切開了。雖然記憶會消失是一定的,但速度有點太快了。在某種意義上,這種斷裂是危險的,因為消失的不只是記憶,而是共同體。」

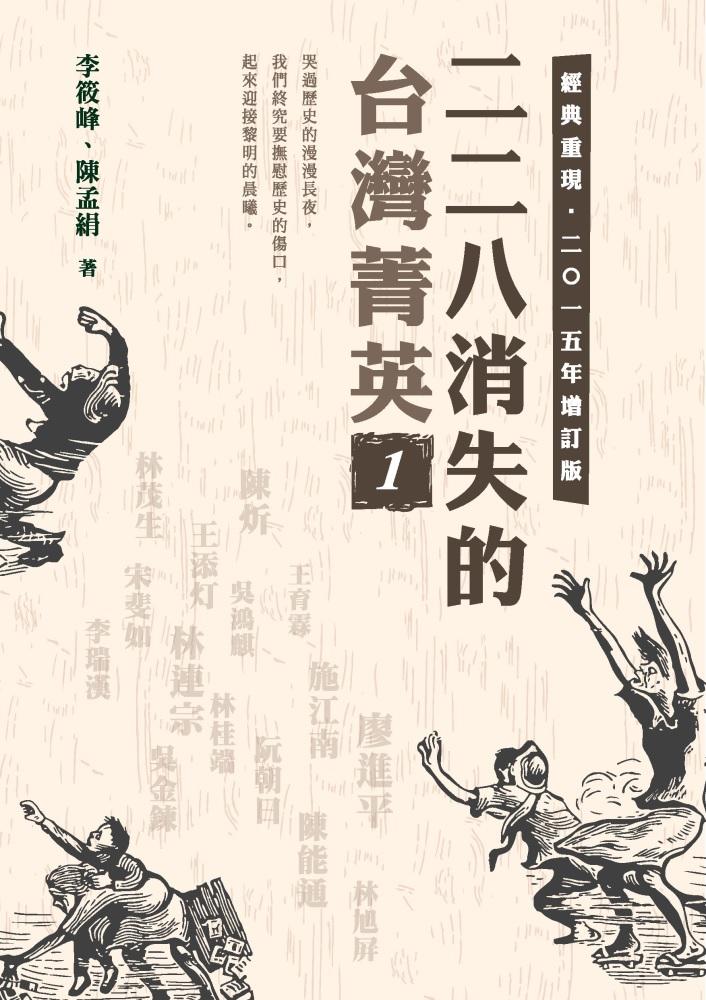

翁稷安舉例,228事件的始末如今被寫在課本裡,學生們都得鉅細彌遺的背誦。但當時在「228」仍帶有禁忌意味的時代,身為小學生的他對228的了解來自於李筱峰教授的《二二八消失的台灣菁英》,即使不及現在學生對那段歷史的學識量,但「那種偷偷摸摸之下得到的片片段段,是有重量的。那樣的感覺對這個社會共同體而言是重要的。」

對某一事件的感受,是哀傷沉重還是戲謔好玩,並非師長、教科書諄諄提點就能塑造,而是來自人們在生活中所接觸到的訊息潛移默化使然。同一個事件卻在不同時間點的訊息傳遞上出現落差,就是翁稷安所擔憂的「共同生活記憶的斷裂。」但這項傳遞上的落差,會不會是因為:「我們這個世代在成長的過程中,談的都是和解、只想趕快拋開沉重,開開心心迎接新時代?」

他自問,是否因為六、七年級生急著擁抱自由社會,閉口不提過往,他們的下一代,便沒有承接到來自祖父母輩的真實生活感?翁稷安自省道:「是我們對不起這個時代。」他在書中形容,六、七年級生就像希臘神話裡代達羅斯的兒子伊卡洛斯,因為沉迷於飛翔的快感,轉身就忘了父親耳提面命那臨時打造的翅膀,其實一點都不堅固。

書中描述父親熱中政治,會偷偷帶著還是小學生的翁稷安去參加街頭活動,在選舉時與家人劍拔弩張地爭論,但他的心中卻只有膽怯。高高瘦瘦的翁稷安形容自己小時候是個「孤癖膽小的小胖子」,彷彿那怯懦與缺乏鬥志的形象正是六、七年級生的原罪。書裡寫道:「90年代的最後幾年裡……見識了政黨輪替……選賢與能……安定的現狀和美好的未來,同時都在不遠的彼方。然而,一旦我們只把選舉當作遊戲,而非建立價值與認同的重要過程,有天當有心人也學會如何操弄擺布遊戲的規則時,我們將只能乖乖大開城門,毫無招架之力。」

「我們這個世代,對臺灣的民主一點貢獻都沒有。」翁稷安轉述繪本作家玉米辰的話,而這是翁稷安想要動手寫下《我的世紀未:九○年代混音帶》的最大動機。

➤懷舊是檢視也是守護

「臺灣人很趨新,想跟時代競爭,怕落後,對過去的事不屑一顧。但東西是可以被保存的。」回憶並非只為懷舊或傳承,同時也是一種抽絲剝繭,檢視這一路上是否在哪個時刻可能選錯了岔路,或是走錯了捷徑。例如毒品,例如教改,一直以來在政策、制度上多有作為和討論,卻在30、40年後仍然問題重重。書裡沒有答案,只細數過往,將來時路描繪清楚,以盡可能提供線索。

「回頭檢視,我們可能在很多時侯做錯了決定,這個社會並不是我們想像的那樣在正常發展的方向上。還沒學會走,就想飛,摔下來之後才發現自己連路都走不了,這是我們自己該負的責任。」

針對現在吹起的80、90年代復古風潮,翁稷安認為如果以復古風為文創主題,應當目標明確,而非只是消費表面:「如果這種風潮是為了把過去的事情好好傳達給現代的孩子,」讓他們體會到關於形塑當前社會的更長的時間線,那復古風潮才有意義。「孩子不見得能理解轉盤電話是怎麼一回事,但他們一定理解背著爸媽和心愛的人連繫是怎麼一回事。書寫物件能帶出不具立場的體驗,而各自的體驗可以讓我們產生對話──我們的體驗有什麼異同,就能產生溝通和故事,而那些故事是這個土地才有的。」

歷史能讓人反思「有沒有什麼東西很好但我們忘記了,或是事情在哪裡開始歪掉了。」翁稷安說,「在進步的同時,要思考我們是不是有丟掉一些看似不進步,可是其實很進步的東西。比如說街頭抗議好像比選舉來得不進步,但走上街頭才是社會的力道,放棄的話就只是讓體制主掌一切……太在意形式上的進步,會讓我們忽略本質,本質是需要被守護的。」

➤擁有末來是最美好的事

「那年夏天我剛轉學到臺大,第一件事不是選課,而是跑去公館玫瑰唱片行毛遂自薦當工讀生。」書裡寫到。音樂、漫畫,是翁稷安從小到大都沒打算戒掉的癮。採訪團隊從咖啡廳走出來,在臺北西門町的唱片行裡,一邊斷斷續續地聊著,一邊穿過大量的韓團周邊,各自尋找學生時代的記憶。

「共同的經歷很重要,而擁有未來是最美好的事。」翁稷安說。

《我的世紀未:九○年代混音帶》是一本慎重記下的回憶集,是屬於六、七年級生的懺情書,還是寫給此時此刻的備忘錄?一路散步走到萬年大樓的我們,想起自己在90年代末、千禧年之初流連於此或天真或苦澀的時光,默默期許這塊土地的青春故事還能再說到下個世紀。●

Small Memories about Fin de Siècle: Mixtape of My Nineties

作者:翁稷安

出版:春山出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:翁稷安

國立臺灣大學歷史系博士,現為國立暨南大學歷史學系副教授。理論上應該是要努力在學院裡討生活的人,但多半時間都耗費在與本業無關的雜事,以及不務正業的事後懊悔之中。著有《革命家的生活寶物》。另經營Podcast節目《大衛鮑魚在火星》,努力尋求學院內外生活平衡的可能。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量