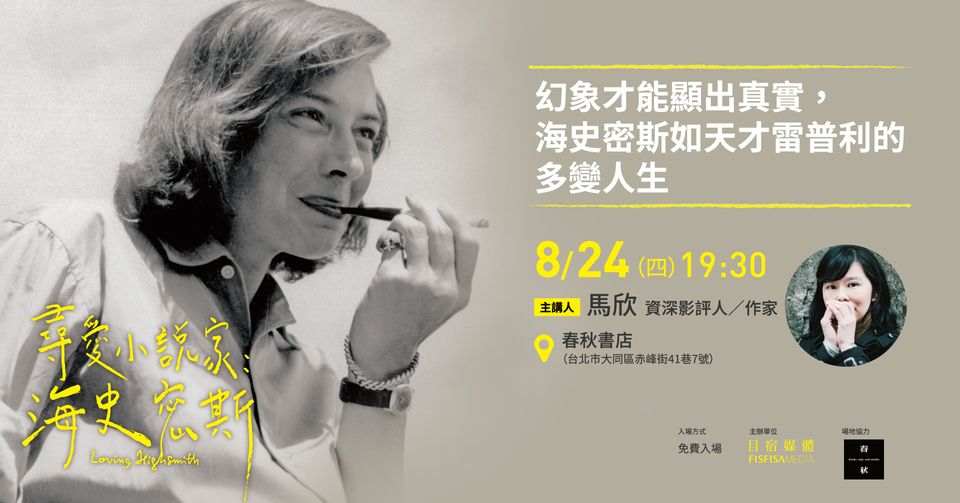

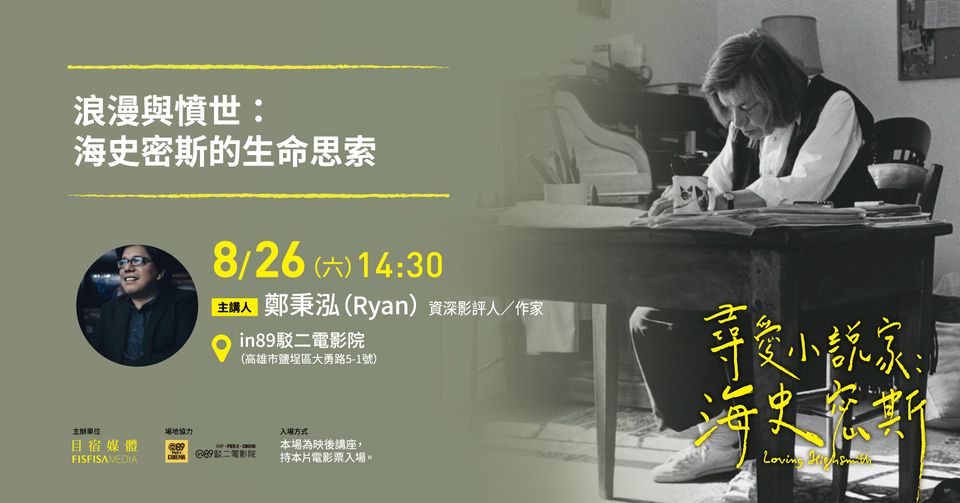

話題》將傷痛書寫成驚悚愛戀故事的記憶:概述紀錄片《尋愛小說家:海史密斯》

成功的小說家總是多情的。派翠西亞.海史密斯(Patricia Highsmith)在她的日記中寫道:「當你心中浮現一個念頭卻不去執行,它即會在體內腐爛。」

1921年生於美國德州的海史密斯,這輩子共累積了22部小說。她敘事手法的細膩與驚奇,讓她受到多位名導演的親睞,著名小說包含《火車怪客》、《天才雷普利》,以及女同志經典《鹽的代價》都被翻拍為電影。在1995年逝世後,透過海史密斯的日記與和她家人及愛人的訪談,促成了這部紀錄片《尋愛小說家:海史密斯》—— 寫過無數迷人並高度複雜角色的海史密斯,終於也成為自己電影中的主角。

海史密斯在日記中將自己比喻為「永遠的尋愛者」(I'm the forever-seeking)。即使50年代的美國已有相當旺盛的同志文化,基於政治的因素,同志在公開場合仍被視為道德上的禁忌。不滿於美國的保守和狹隘,她在歐洲大量旅行,加上她對法語、西班牙語,甚至德語的熟練,使她的愛人們遍及巴黎、柏林與倫敦。

紀錄片的訪談中,這些愛人們對於海史密斯的記憶都是相對片斷的,彷彿也透露了她與這些女人們的關係,靠著大量書信與想像在維繫。而海史密斯的本質是一名孤僻、偏執、悲觀、多情,又可尋歡作樂的工作狂:她在人生與愛情的後期,拒絕再與別的女人同居,為了自己與自己的書寫而活。

即便如此,《尋愛小說家》透過與這些前愛人的對談,讓我看到不少海史密斯的迷人細節。

一名同為作家的愛人瑪莉珍.米克(Marijane Meaker)說,初次見到海史密斯時,她覺得驚奇,因為印象中作家總是比較邋遢的,可能只關心自己的小說與貓,但海史密斯卻是相對穿著華麗的,具有獨特個人魅力。海史密斯在歐洲的酒吧與搖滾音樂家大衛.鮑伊(David Bowie)喝酒,並大方地請在場的每人一杯shot,就因為她當天身著三件式西裝。

米克描述海史密斯嗜酒如命,每日早晨都會邊工作邊喝光琴酒混合柳橙汁的飲料,與她預設海史密斯是自律、清醒以至於創作量驚人的狀態有高度反差。米克在紀錄片中說:「沒想到這麼會寫的人,居然會讓自己處境這麼脆弱。」或許米克所說的「脆弱」,即是指涉海史密斯在任何關係中,都無法全然透露自己的黑暗面,這或許也是她一段關係換過一段的原因之一。酗酒成為她逃避情感的模式。

雖然「被她征服的人數多到可以辦女人節」,但海史密斯也曾因為愛上有夫之婦,毅然決然在英國郊區買下整棟房子,就為了能與對方共進早餐。對於理想的愛情生活,她透露過,希望和伴侶同居於無人打擾的鄉村一起生活的渴望:「柴火與樹枝,蘋果和無花果,沒有電話和訪客,只有我們工作、滾床,還有今天誰煮飯的小世界。」海史密斯也為其他愛人寫道:「喜歡妳為我生命帶來的輕盈,輕盈指的是沒有沉重。」顯露她曾盼望藉由愛情得到心靈傷痛的救贖,與不同對象擁有多樣的情感交流。

我們難以評斷海史密斯是否是情場上的玩家,但她這輩子深愛的,卻也得不到的,可能是她母親的愛。紀錄片提及被外婆帶大的海史密斯,長大後發現自己的母親曾經在懷她時想過要墮胎,也因為懷她時與另一名非她生父的男人再婚,日後與海史密斯保持著相對疏離的關係。

這個經典的伊底帕斯情結,當然並非是海史密斯身分建構的成因,卻也使得她在開始尋覓親密關係時,經歷許多痛苦與創傷。包括,在知道母親不接受她的性向時,她也嘗試與男人交往和性交,甚至進行過性傾向矯正治療。

經歷過被拋棄與被拒絕的痛苦,海史密斯下定決心「要把生命中每一個災難變成美好的事物」。成為小說家的過程,即是她用書寫的方式,替代自己無法經歷或擁有的人生。一個人的生命太過微小與局限,創作即是採取自己的生命經驗,並用想像力將它擴充成為文學的形式。

海史密斯曾說:「寫作是唯一能感覺體面的方式。」她對情人的愛難以持久,但對寫作卻十足地忠貞。她能忍受獨居的寂寞,為了達到「全然的安靜」,透過文字將自己的遺憾轉換為一篇又一篇炙熱且細膩的故事。

在解除一段短暫的婚約後,為了支付自己的心理諮商費,在聖誕節的購物旺季,海史密斯到紐約市的Bloomingdale's百貨公司打工。這短暫的工作經驗,讓她寫出了同志文學的經典著作《鹽的代價》,後來翻拍成電影《因為愛妳》,勾勒一名在百貨公司工作的年輕女子愛上有夫之婦的故事。

與其說《鹽的代價》是第一部有「圓滿結局」的同志小說,它更是關於年輕女性對於自我的性向探索。書中的年輕女子泰瑞莎,從仰望謎樣的有夫之婦卡蘿,直到全然地愛上她,卻遇到無法迴避的社會因素而分開,經歷過自我成長的過程又再度相遇的故事。在紀錄片中,記者問海史密斯,她是否是有意識地安排這個正向的結局?她說,是的,無論她們最終會不會在一起,至少她們有嘗試想要一起有個未來。

這個嘗試,與能夠想像未來「可能性」的勇氣,在當時的社會氛圍下何其重要。海史密斯曾說:「能相遇的都是活下來的人。」海史密斯的大膽,除了她對自己人生的開放想像與不害怕嘗試愛情,也包含她能敏感察覺「罪惡感」的存在如何影響個體的決定。

正由於海史密斯的書寫關注人的執念與原生慾望,因此創作題材經常環繞於性愛、犯罪與死亡的情節。她富饒興味地表示:「正因無法完全了解謀殺,所以才感興趣。」

某種程度上,她筆下的角色都是能夠遊走在道德邊際的人。最明顯的即是擁有多重身分的連續殺人犯雷普利,他能夠執行自己的慾望而毫無牽絆,不需抱持著歉意活下去。而《鹽的代價》中的卡蘿,則是違背異性戀常規化的束縛,以及親權的勒索,選擇追尋自己所愛。這兩個事件當然無法直接類比,但我們彷彿可以體會到海史密斯性格以及書寫的核心:她寧願透露出兇殘的仇恨與越軌的慾望,也不願受制於世俗道德的枷鎖而過著平凡無奇的一生。

海史密斯在她1947年的日記中寫道:「讓所有惡魔、慾望的魔力、激情的熾烈、貪婪的渴求、嫉妒的眼光、愛意的蔓延、憎恨的情緒、奇特的渴望,以及如鬼魅般抑或是現實中的敵人們,那我與之持續搏鬥的回憶戰場——願它們永不賜我寧靜。」無庸置疑,即使是在同志的書寫已經遍地開花的當代,若海史密斯健在,她的作品依舊會持續保有爭議性,因為她對於人性能經驗的情感範疇的探索,毫不妥協,也不畏懼。●

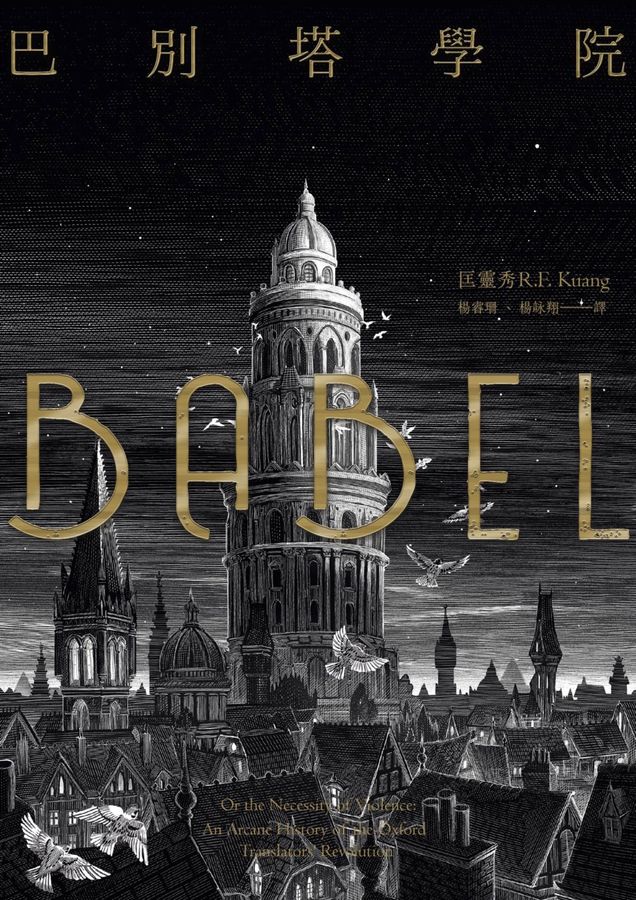

巴別塔學院

巴別塔學院

文訊40》你的青春,我的啟蒙:白先勇╳封德屏╳楊佳嫻從《現代文學》到《文訊》對談側記

適逢《文訊》40周年,文訊雜誌社邀請白先勇,與社長封德屏對談,分享兩人經營雜誌、文學創作、出版書籍以及和文壇互動的寶貴記憶。

對談由清大中文系副教授楊佳嫻主持,她憶起出版第一本書時,直到《文訊》雜誌專訪自己,才有成為作家的感覺。楊佳嫻首先帶現場回顧《文訊》雜誌的歷史:1983年由國民黨中央文化工作會創辦,2003年轉由民間資金持續經營。40年來,《文訊》早已為臺灣文學在文學評論、史料保存、提攜新秀、聯繫文壇各方面留下珍貴財產。

和《文訊》雜誌同年誕生的,還有同志文學史上具有代表性的作品:白先勇的《孽子》。白先勇在1960年代就和臺大外文系同學共同創辦《現代文學》雜誌,為臺灣文壇培育出一批優秀創作者,引介西方現代主義思潮,是前衛的文學與藝術實踐。而在同志仍屬禁忌話題的80年代,又大膽書寫出版《孽子》。

楊佳嫻問:1983年出版《孽子》、《文訊》雜誌創刊時,文壇與讀者的反應如何?白先勇直言:「沒有反應!」1983年的臺灣,正在經歷社會轉型期,面對《孽子》這本涉及禁忌話題的「怪書」,當時的讀者不知如何面對,或者說,是採取避而不談的態度。不過,白先勇的記憶中,龍應台先對《孽子》提出文學批評,沒想到文章刊登後,龍應台到白先勇家中拜訪,兩人自此成為朋友。

封德屏分享,她於1985年加入《文訊》團隊,1992年開始擔任總編輯迄今。她翻開手邊的《文訊》創刊號,立即就找到蔡源煌評論《孽子》的文章:〈《孽子》二重奏〉。當時,蔡源煌任教臺大外文系,在《孽子》出版4個月後即發表近7000字書評。

楊佳嫻指出,《文訊》提供書評、作家訪談寬裕的發表空間,實屬不易。除了刊載《孽子》7000字書評,她的個人採訪經驗中,《文訊》刊登的作家採訪稿篇幅甚有彈性,足以提供訪談者充分發揮的空間。封德屏回應:「雖然早期《文訊》隸屬中國國民黨文工會,但還是秉持著『為作家、讀者服務』的初心,刊登出一篇篇扎實的文學評論。即便在脫離國民黨組織後,服務作家與讀者仍然是《文訊》的宗旨。」

緊接著,楊佳嫻請兩位講者分享,在經營、閱讀、編輯《文訊》與《現代文學》兩份刊物的過程中,是否有印象深刻的經驗?

白先勇說,《現代文學》的誕生,是偶然,同時也是必然。《現代文學》是臺大外文系的同學們一起創辦,不過淡江大學、文化大學的學生,或是軍中作家,甚至藍星詩社、創世紀詩社的成員,都在《現代文學》上發表過作品。

白先勇講述起往事,彷彿還歷歷在目。當時,發表文章的作家大多才十幾二十歲,有外省、也有本省,相處起來非常融洽。那段時期,戰後第二代作家正處於尋找文化認同的階段,而《現代文學》便成為他們實踐的場域。受到時任臺大校長傅斯年的影響,《現代文學》成員滿懷理想辦起雜誌,即使經費與稿件短缺,卻興致高昂。常常幾個人推著腳踏車去送雜誌,或是寫兩篇文章用不同筆名刊登。

封德屏拿起《文訊》創刊號,封面有兩位作家:王詩琅與蘇雪林,一位是日治時期臺灣作家,另一位是外省作家。她表示,從前自己是從歐陽子所編輯的《現代文學小說選集》認識《現代文學》。這兩冊小說選集,選錄了曾經刊登在《現代文學》的小說,許多作家現在都是知名大家了。

封德屏對白先勇所說的亦深感認同,編輯刊物時,內心總懷有大寫的「文學」作為理念基礎,個人的族群和政治立場,都不能左右刊物編輯與人際互動。主編《文訊》時,封德屏盡量留意讓不同政治立場的作家、團體都有發聲空間。

楊佳嫻補充,《文訊》創刊號將兩位作家同置於封面,即便在當時可能具有政治目的,不過卻仍能看到文學「善」的一面被彰顯出來。更重要的是,《文訊》一直以來致力經營的文學工作,成為現在臺灣文學研究的重要資源。

楊佳嫻追問,編輯刊物過程中,兩人是否有令自己很得意的成就?

白先勇說,《現代文學》主要是由臺大外文系和中文系同學經營,他們一方面有系統的翻譯西方重要的文學評論和作品,另一方面也從新的角度,審視中國傳統文化,將中、西融貫。這兩方面,當時都出過幾個成功的專輯,編者們也從中吸取新的創作養分,影響了一代人的文學創作。

封德屏則提到,最近《文訊》從40年來發表的2000多篇書評中,精選出40篇出版成《時代之書:《文訊》40本年選書評(1983~2022)》。主編鴻鴻向她抱怨,好的書評太多,選入太少,少選一篇都是遺憾。由此可見,《文訊》雜誌40年來為臺灣書評做出的巨大貢獻。

她也說到,大約在2009年左右,各家報社的副刊就停止接受手寫稿件,導致許多不擅電腦操作的前輩作家苦無發表園地,因此,2009年1月《文訊》開闢「銀光副刊」,限收65歲以上創作者的文學創作投稿,就算經濟拮据,仍堅持讓「銀光副刊」使用彩色印刷,希望為前輩作家的創作增添色彩。此一舉措,為前輩作家旺盛的創作熱情,開闢發表園地,展現《文訊》對作家的溫暖關懷,也讓《文訊》搜集到許多作家的珍貴手稿。

此外,白先勇特別強調,近幾年臺灣文學館委託文訊負責策畫的「臺灣現當代作家研究資料彙編」計畫,是艱難卻極為重要的工程,對臺灣文學研究有很大的幫助。不過,現在這個計畫暫停了,白先勇希望政府或民間的資源可以持續挹注,讓這個計畫得以延續下去。

談到遺憾,白先勇提及當時原本規畫出版書籍,也確實出版了少數幾本,不過資源太少,沒有辦法持續。後來他創辦晨鐘出版社,卻經營不善,最後倒閉。封德屏認為,出版書籍的影響力比雜誌更大一些,不過《文訊》選擇將資源投注在資料庫、作家研究上。「臺灣現當代作家研究資料彙編」計畫停止後,《文訊》也規畫將過去40年刊登的作品集結出版。

活動最後,楊佳嫻將目光拉回當下的文學環境。

近年來文學環境變遷的速度與幅度都提升,新的AI技術也影響到文學發展。楊佳嫻請兩位談談:目前文學雜誌面臨的挑戰是什麼?

面對電子化的挑戰,封德屏坦承她也擔心紙本雜誌的銷量與訂閱。不過,從另一個角度看,《文訊》不僅僅是一本雜誌,更肩負建立資料庫、進行作家研究、史料搜集。她將《文訊》視為「以雜誌為本,發散出去的種種文學工作的整體」,持續在新的時代和文學並肩前行。白先勇則表示,他還是保有對紙本書的情感,並認為文學攸關民族情感教育,這個時代更應該重視文學、文化,以面對AI時代的挑戰。

文學創作是孤獨的過程,然而,透過文學雜誌,創作者之間得以維繫起跨越族群、世代、地區的情感連結。這樣珍貴的經驗,令兩位講者銘記。演講中,也讓聽眾、讀者看見,原來創辦、經營文學雜誌是一件不容易,卻深具意義的時代任務。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量