8月繪本大師》設計真的很重要:大膽創新的圖畫書實驗者藍.史密斯(Lane Smith)

克拉格特.強森(Crockett Johnson)的《胡蘿蔔種子》、李歐.李奧尼(Leo Lionni)的《小黑魚》、莫里斯.桑達克(Maurice Sendak)的《野獸國》、由愛麗絲和馬丁.普羅文森(Alice & Martin Provensen)繪製的《伊索寓言》、威廉.史塔克(William Steig)的《驢小弟變石頭》、艾茲拉.傑克.季茲(Ezra Jack Keats)的《下雪天》、雷蒙.布里格(Raymond Briggs)的《雪人》、愛德華.高栗(Edward Gorey)的《The Shrinking of Treehorn》,以上所述的作者和作品,在先前的「繪本大師」專欄中,都曾經為文介紹過。

這份書單是屢獲殊榮的圖畫書創作者藍.史密斯(Lane Smith),在一次受訪中提到的書目。這些曾經讓他愛不釋手、一讀再讀的大師之作,培育了他對圖畫書的識見、啟發了他的創作靈感,猶如世代的交棒傳承,不知不覺中引導他走向兒童圖畫書創作之路。

美國圖畫書作家藍.史密斯1959年8月25日出生於奧克拉荷馬州的Tulsa。在洛克威爾國際公司擔任會計師的父親,因為阿波羅太空計畫被派往加州任職,於是從藍3歲起,史密斯全家定居於加州的Corona。

藍.史密斯的哥哥名字是善(Shane),愛搞笑的媽媽渴望能有一對雙胞胎的兒子,除了為他們取了發音相似的名字之外,即使兄弟倆明明差兩歲,直到大學畢業前,總是給他們穿上相同的衣服。史密斯家位在山麓,小時候兄弟兩人所有課餘的時間都在野外盡情玩耍探索,他們建造堡壘、捕捉蜥蜴,享有美好快樂的童年時光。

每到夏天,全家就會沿著舊66號公路,回到奧克拉荷馬和俄裔的親戚們一起過暑假。這段旅程帶給藍.史密斯許多驚異的體驗。譬如在荒無人煙的地方,突然看到一頭100英尺高的水泥牛站在甜甜圈攤子上。這種荒謬突梯的景象深烙在他的腦海中,或許就是他日後書中奇異的設計感和特殊氛圍的源頭。

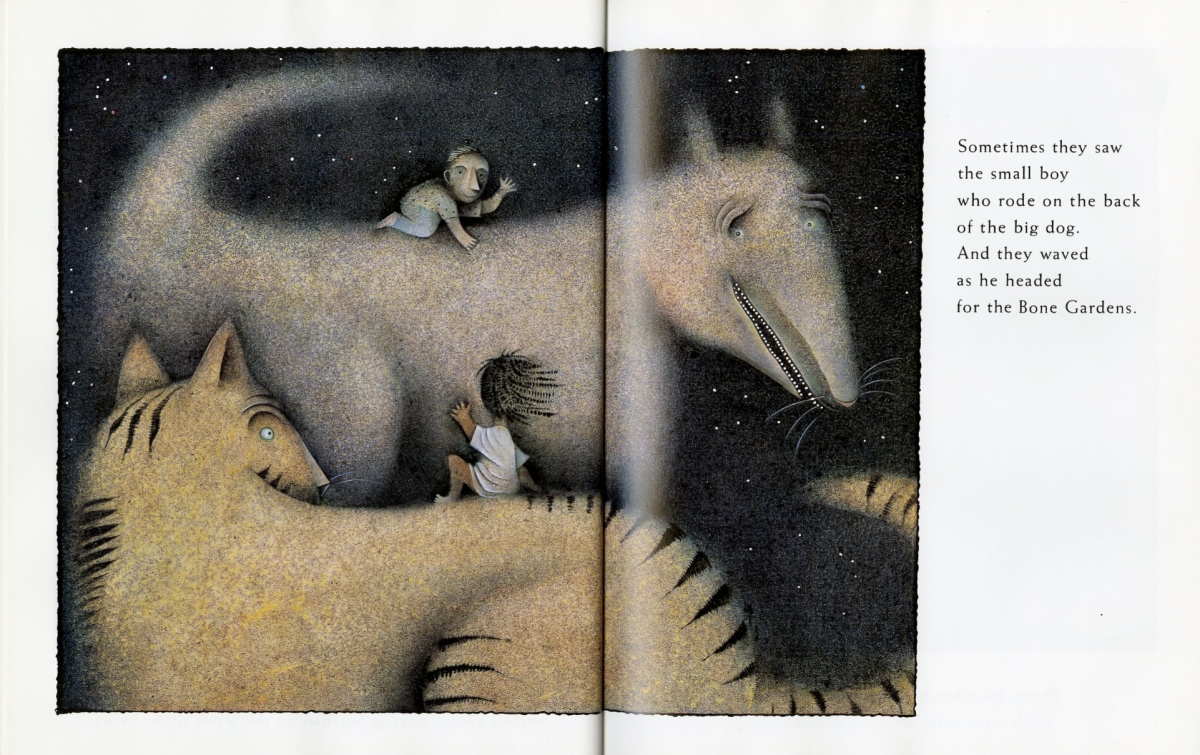

一年之中,史密斯最喜歡的季節是秋天。當秋風颳過山腳下的灌木叢,他們家後院在晚上會看到很多令人毛骨悚然的風滾草。史密斯常常睜眼躺在床上,想像著山上可能會發生什麼瘋狂的冒險。其中的一些記憶,後來幻化成他的作品《The Big Pets》中的巨大寵物。平日他和哥哥喜歡一起看怪物電影,還互相讀恐怖故事,他們特別期待萬聖節來臨,就可以一起做嚇人的裝扮。

但是在學校裡,生性害羞的史密斯永遠是教室後排那個安靜的學生。在人前說話會讓他感到緊張,他寧可一個人默默的觀察和塗鴉。小學六年級最後上課的那一天,他帶著吉他到課堂並演奏了一首歌。老師說:「你為什麼不第一天就這麼做呢?」答案當然是:「因為這樣只需要焦慮一天。」在所有的事情上,他都是「大器晚成」。

高中藝術課程的老師丹.鮑曼(Dan Baughman),是史密斯人生中遇見的第一位伯樂。鮑曼不僅是第一個啟發他從事插畫職業的人,還幫助他整理了一個作品集,帶他去見加州帕薩迪納藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)的輔導員,並取得了入學資格。就學期間,他在迪士尼樂園打工以支應學費,除了看守剪票口的工作,也要負責清理景點。他最喜歡的就是在晚上獨自一人打掃鬼屋。

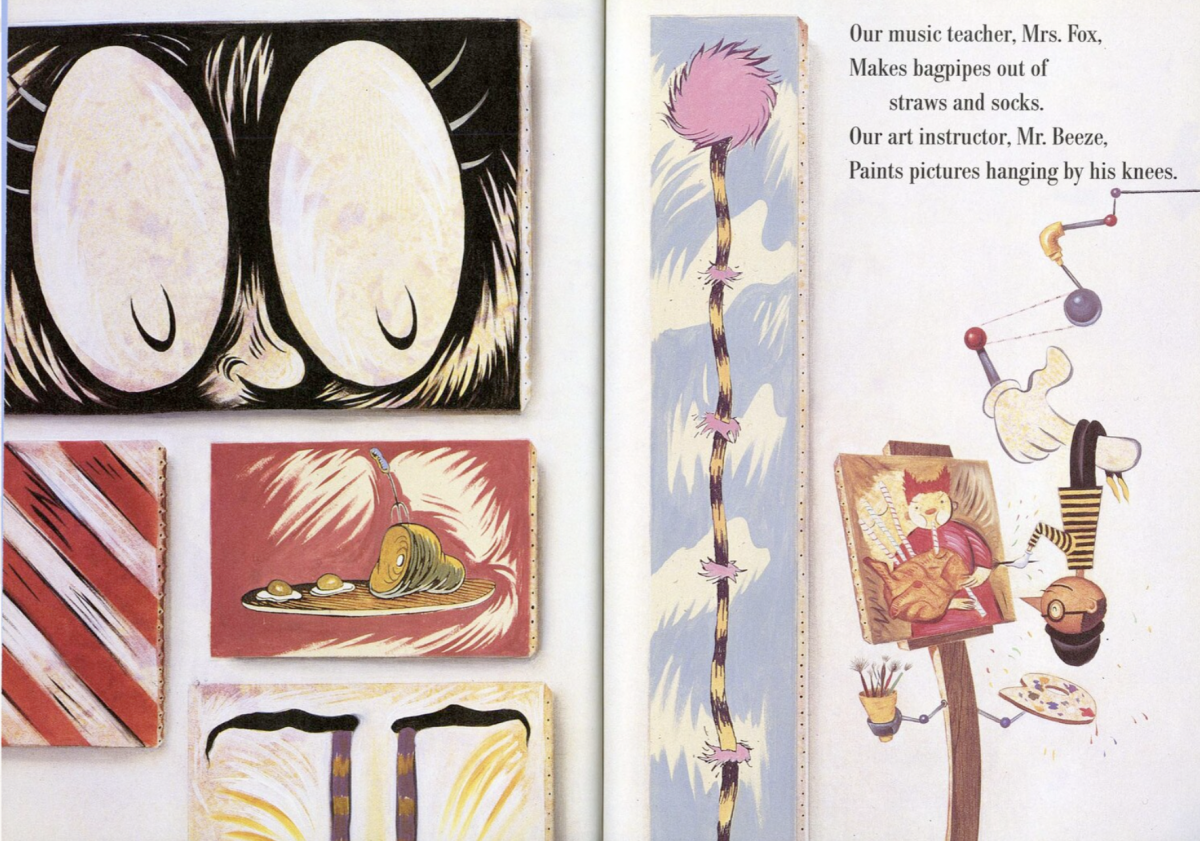

史密斯還是學生時,就已經開始為加州的報紙期刊繪製插圖。1983年畢業後,他前往東岸的紐約發展,以擔任自由接案的插畫師維生,包括《時代雜誌》、《體育畫報》、《紐約時報》、《新聞周刊》、《滾石》、《大西洋月刊》、《波士頓環球報》、《芝麻街雜誌》等知名媒體上,都可見到他的插畫作品。

當時《體育》雜誌(Sport)的總編輯Jeri Hansen,她的先生約翰.席斯卡(Jon Scieszka)是個熱愛教學的小學老師,有志於兒童故事創作,甚至為此請假一年專心寫作。席斯卡向許多出版社投稿,但屢投屢遭退回,一直得不到出版的機會。Hansen因工作結識了插畫家史密斯之後,便介紹他和先生認識——或許文圖合作能激發出有趣的作品。

兩位男士第一次約會是去布朗克斯動物園,史密斯多次試圖展開「嚴肅的」對談,而席斯卡卻不斷講笑話,讓氣氛顯得很尷尬。其實兩人都很緊張,但是慢慢聊著聊著,他們發現彼此有著相似的感覺和興趣——小時候他們最愛的書都是《胡蘿蔔種子》,他們也都喜歡蘇斯博士、《瘋狂雜誌》的漫畫和華納兄弟的卡通,於是他們很快談起合作一本書的構想。

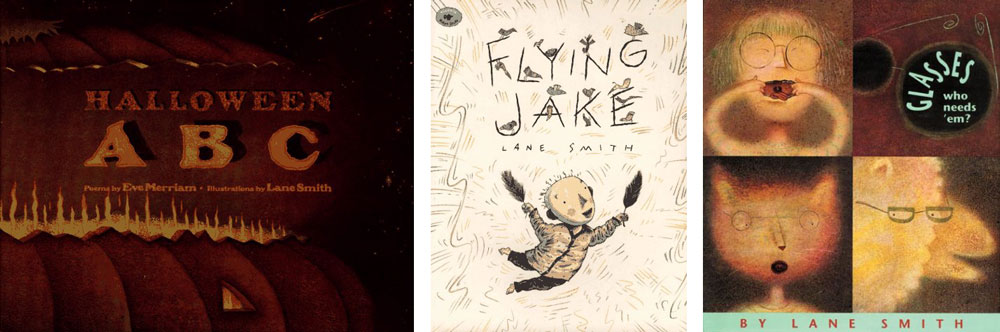

當時史密斯除了畫插畫,已經和Eve Merriam合作出版了第一本圖畫書《Halloween ABC》,同時也計畫出版由他自寫自畫的《Flying Jake》和《Who Needs’Em?》兩本書。他向出版社展示席斯卡的故事,但如同先前的狀況,編輯們認為席斯卡的故事情節過於陰暗,太繁雜難懂。

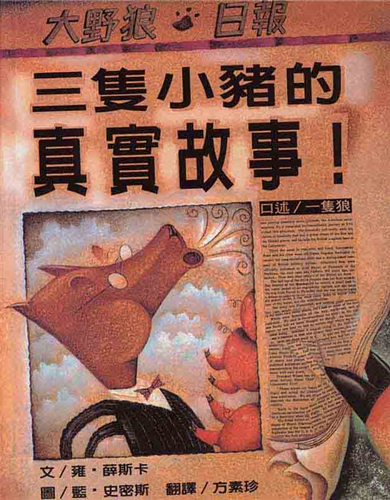

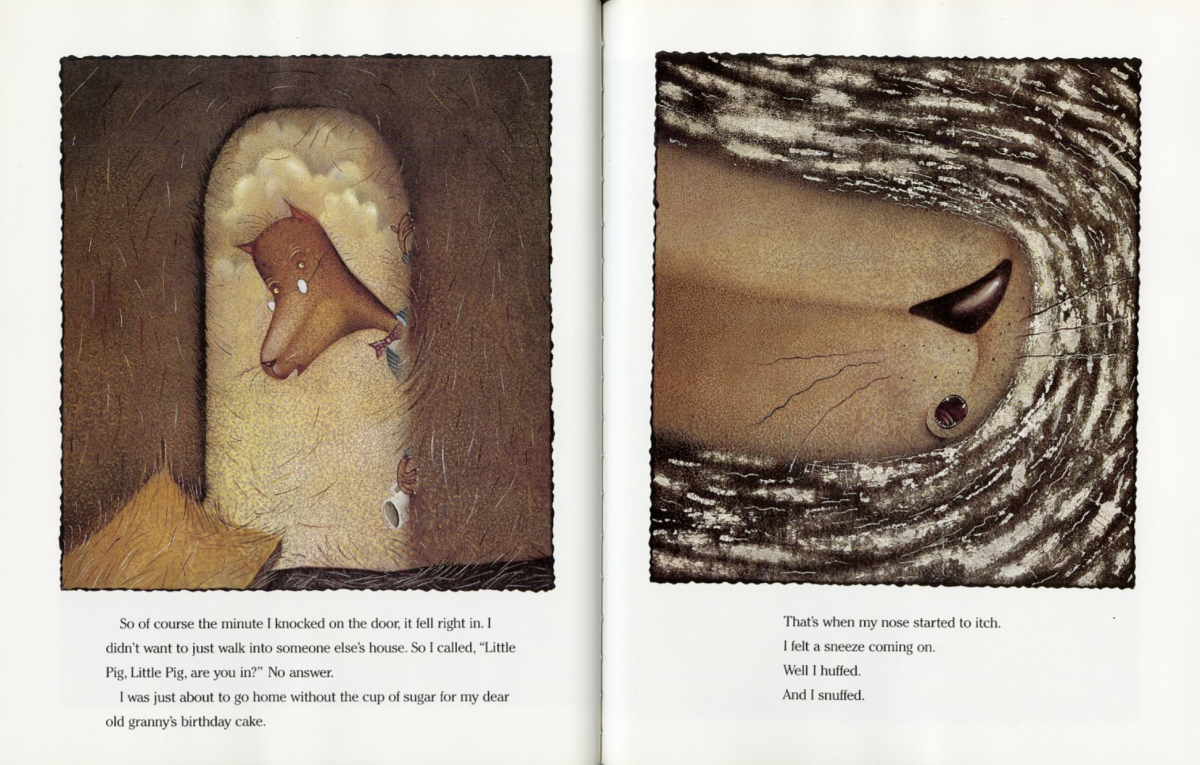

終於,企鵝出版社的編輯Regina Hayes在讀完這些故事後大笑起來,並決定由史密斯負責繪製《三隻小豬的真實故事!》插圖。這本書在1989年出版後,可說是一炮而紅,受到讀者熱烈的歡迎。

席斯卡將傳統「三隻小豬」的故事靈活轉換視角,改由大野狼的立場來主述「真相」,不僅顛覆了古老童話中大野狼兇殘的形象,還融入時代觀點,和現代生活產生連結,使得讀者產生共鳴。史密斯在圖像表現和詮釋的創新手法,也賦予老故事新風貌。這本令讀者耳目一新的作品,被譽為兒童圖畫書「不同的聲音」,也帶動接下來1990年代興起的改編童話風潮。

席斯卡將傳統「三隻小豬」的故事靈活轉換視角,改由大野狼的立場來主述「真相」,不僅顛覆了古老童話中大野狼兇殘的形象,還融入時代觀點,和現代生活產生連結,使得讀者產生共鳴。史密斯在圖像表現和詮釋的創新手法,也賦予老故事新風貌。這本令讀者耳目一新的作品,被譽為兒童圖畫書「不同的聲音」,也帶動接下來1990年代興起的改編童話風潮。

這對好朋友很快的接獲來自全美小學的邀約,展開巡迴演講。原本就喜歡、也擅長對孩子講故事的席斯卡,很享受在公眾面前展演他們的作品,而害羞的史密斯則寧願在工作室裡獨自做畫。但無論如何,一場演講只說一個故事,內容實在太單薄了,於是他們決定盡快進行下一本書。

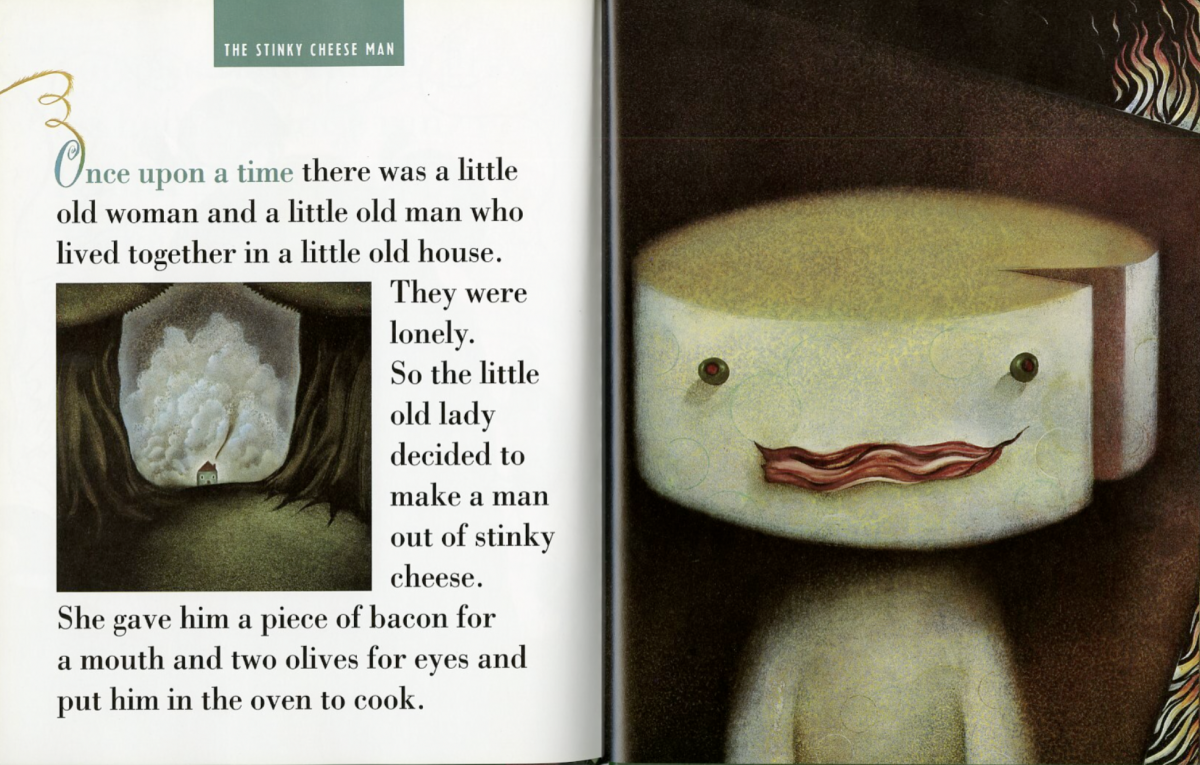

席斯卡經常為女兒讀睡前童話故事,但每每都無法忍受其中制式的道德教化說理,真是太無趣了!為了自娛自樂,他把原本的「薑餅男孩」改寫成「臭起司小子」,然後把這些改編後的奇怪故事帶到課堂,測試學生們的反應。透過小朋友的臨場回饋,他不斷修正字句和情節,不知不覺檔案裡累積了好多搞笑的故事。

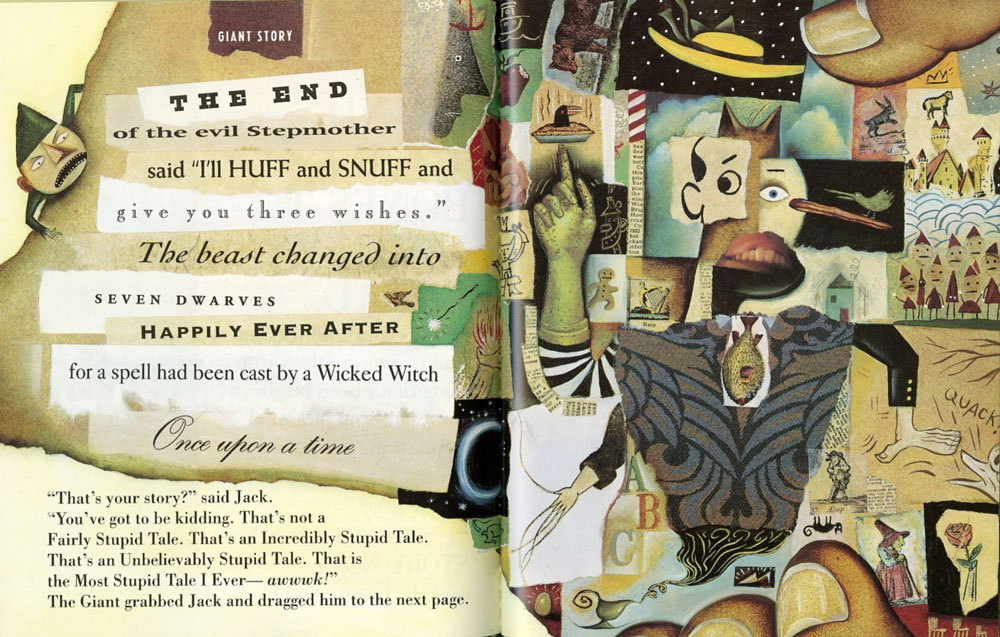

席斯卡把檔案交給史密斯和編輯Hayes,請他們挑選出最有趣的故事,他們一致認為「臭起司小子」讓人印象深刻,適合做為整本書的主題。在構想新書的過程中,他們不僅試圖顛覆傳統的童話故事,甚至想挑戰一般書本的形式規則。於是在史密斯的工作室裡,倆人一邊打乒乓球,一邊暢快的發想各種與書有關的惡作劇。

他們文圖合作的方式也好像是打乒乓球:席斯卡先發出文字,史密斯接著構思草圖並描摹出角色造型,從想像的文字落實成具體的形象;史密斯帶給席斯卡無數的驚喜,同時覺察到故事發展還隱藏了更多的可能性,於是再度修改文字;而史密斯也在過程中不斷被激發出新的視覺表現。就這樣一來一往,他們幾乎天天一起工作。

史密斯的太太Molly Leach是一位知名的平面設計師,《三隻小豬的真實故事!》書封就是由她設計。這本集合了「小紅帽」、「醜小鴨」等傳統童話改編的新書,如何將故事串聯,如何對書的架構重新安排,都有賴於精湛的設計來穿針引線。由於第一本書在一年內即創下銷售25萬本的佳績,出版社因此支持這項前所未有的出版方式,由文圖作家和設計師組成了「金三角團隊」。

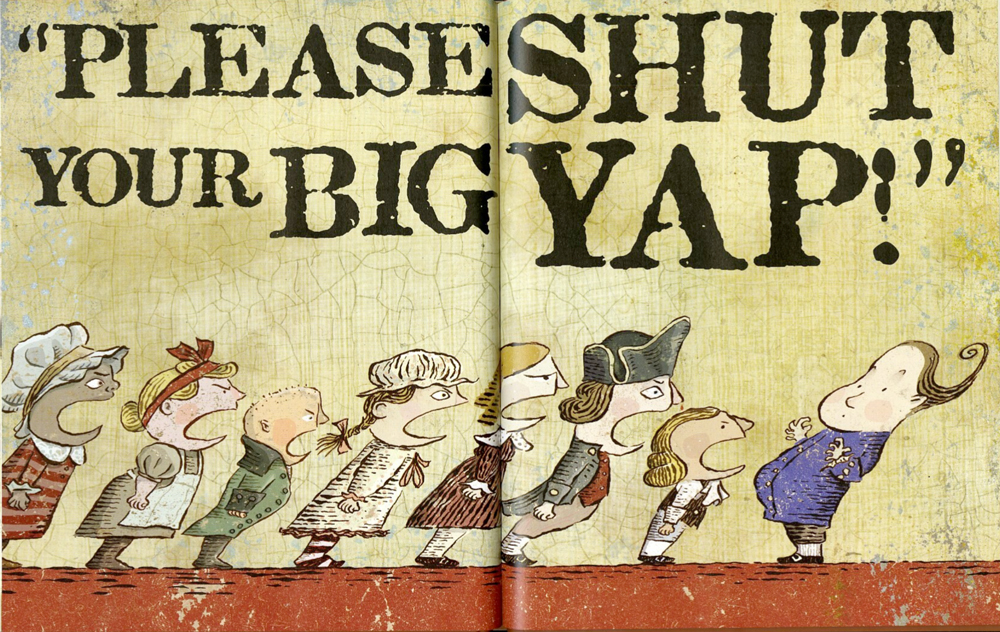

通常設計師的工作是選擇字體的樣式、尺寸和顏色,或許也選擇紙張的種類和書籍的尺寸,並安排字體和插圖在頁面上的佈局。但是Leach的貢獻遠遠超過這些,她的設計和文圖融為一體,一起發揮說故事的力量。她以不尋常的方式將字體擴大、縮小、融化,既帶來朗讀時聲韻和情緒變化的快感,也使故事的妙言妙語更具衝擊力。她還讓文本突破了頁面的邊界,將書的每一個空間利用得淋漓盡致,為讀者帶來嶄新的閱讀體驗。

史密斯和席斯卡都喜歡愚蠢的、小學二年級程度的幽默。起初他們想採用漫畫書類型和手寫字,但Leach將它變得更優雅。在製作期間,因為三人的構想無限膨脹,整本書的頁數不斷增加,遠超過一本童書所能負荷。於是他們決定打掉重練,從頭做起。在出版期限即將到臨的時間壓力下,全部以手工編排設計的Leach即使割傷了手,也未停歇。

在三位藝術家不斷的打磨之下,1992年《臭起司小子爆笑故事大集合》終於問世。這本古怪又滑稽的書一舉收服了許多小孩和大人的心,它不僅帶有豐富的娛樂性,評論也一致認為它富有原創精神。尤其Leach的設計,在很多方面打開了大門,以設計力將兒童圖畫書帶入新時代。這本書翌年獲得凱迪克獎銀獎的肯定,也被《時代雜誌》和《學校圖書館雜誌》列入有史以來100本最佳圖畫書之列。

從小就喜歡恐怖故事的史密斯,在新浪潮和龐克音樂的時代,深深受到高栗和提姆.波頓(Tim Burton)作品中的暗黑元素吸引,使得他的畫作也呈現怪異又有趣的奇詭風格。他為《臭起司小子爆笑故事大集合》的角色們,設計了醜陋卻讓人發噱的造型,改變了原始文本中的形象。他使用現代感十足的拼貼手法,強調與傳統之間的對比,也非常契合改寫童話的精神。

史密斯不斷探究和實驗作品「質地」的習慣,來自於童年深刻的經驗。他的媽媽曾經做過舊物買賣商,家裡的每一個房間,都堆滿了陳舊的洋娃娃和木偶。這些玩偶的油漆剝落、顏臉裂開,坐在另一個時代褪色和風化的家具上。

史密斯經常整理這些舊物,先刮掉碎片,再塗上油漆,如同他在《臭起司小子爆笑故事大集合》中,先用油彩一層層敷色,最後以壓克力透明噴漆固著色彩,造成網狀紋理的效果。其實這種處理手法一開始是錯誤的嘗試,但經過不斷的實驗,卻成為他獨特的作畫方式。

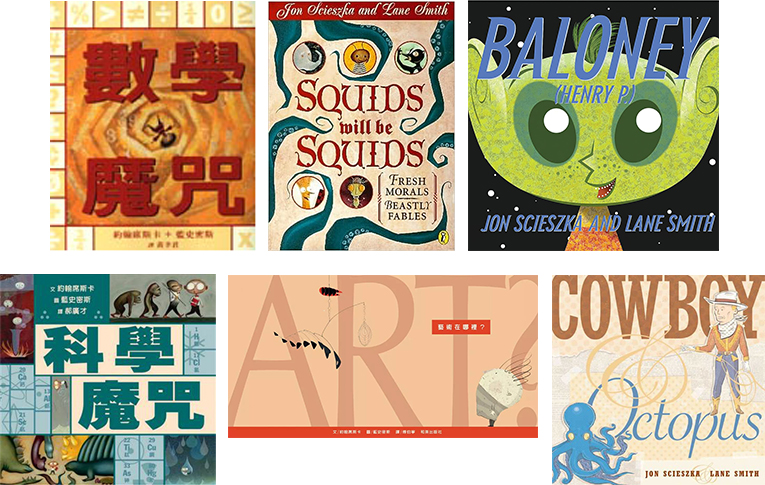

這組黃金團隊日後又陸續合作了《數學魔咒》、《Squids Will Be Squids》、《Baloney(Henry P.)》、《科學魔咒》、《藝術在哪裡?》、《Cowboy and Octopus》等書,都是貼近兒童生活,觀點新鮮有趣又好玩的作品。不過2007年後,席斯卡轉變了寫作方向,史密斯揮別早期最堅實的合作夥伴,也走向嶄新的創作階段。

除了畫畫,史密斯從小也喜愛寫作。但就像坐在教室後面的那個小男孩,他對自己的文字不太有信心。2002年他出版了自寫自畫的《小木偶變身大冒險》,假想小木偶皮諾丘變成活生生的小男孩之後,會繼續發生什麼冒險事件?雖然故事仍來自童話摹寫,但是明亮的色彩和繽紛的構圖,似乎漸漸走出他的「黑暗時期」。

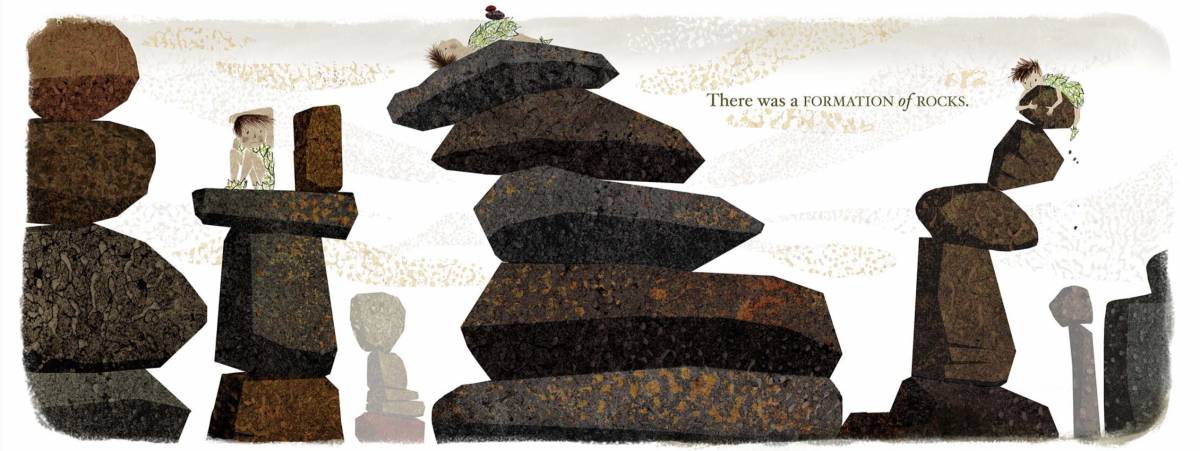

在經紀人的鼓勵下,2006年的《5個小英雄》,成為史密斯蛻變的關鍵之作。他開始以更巨大的熱情寫自己的故事,並進行更多樣的繪畫技巧實驗。他運用空氣刷、染色,甚至蛋彩;他使用油彩、水彩、鋼筆、墨水和鉛筆;除了報紙、圖片、傳單等素材,連泥土、砂石都拿來拼貼處理。這使得他的故事畫面更添豐富的層次感,營造出異質元素的對話,以增加畫面的張力與趣味。

於是一本本佳作陸續誕生,《我是〜美國女總統》、《這是一本書》、《花園都記得》、《ABE Lingoln’s Dream》、《一個部落的孩子》、《完美的一天》、《我要送最棒的禮物》……當然這些自寫自畫的作品,全部都是由他的妻子Leach負責設計,史密斯總是盛讚Leach的貢獻,認為他的書所取得的成功,有一半都歸功於她。

在這些作品中,《這是一本書》觸及了成人讀者對3C影響紙本閱讀的恐懼。史密斯簡潔的文字和清晰柔美的圖畫,巧妙的遊走在兒童幽默和成人幽默之間,跨越了讀者群的界線。這本書後來連續6個月成為《紐約時報》暢銷書,並被翻譯成28種語言發行。

隨著生命和創作經驗的累積,史密斯的作品愈發蘊含著溫潤的光彩。《花園都記得》猶如一本圖畫自傳,記錄著一則有關家族歷史和傳承的永恆故事。這本綠意盎然的書,以詩意和神祕的方式,探索了生命的流動和變化,也以奇特的造型樹再現了被遺忘的事物。史密斯以這本書再度得到凱迪克銀獎。

除了美國至高圖畫書獎的肯定,史密斯也以《一個部落的孩子》獲得英國圖畫書獎最高的殊榮凱特格林威獎。如果《花園都記得》是對衰老和生命終結的致敬,那麼《一個部落的孩子》則是對童年和生命源始的沉思,一個如「大地之子」的孩子,在史密斯不斷變化的色彩和情感中與自然同遊共生。他在獲獎感言中,特別感謝布萊恩.懷德史密斯(Brian Wildsmith)和雷蒙.布力格二位英國插畫家,因為這本書在視覺上,深受英國插畫的影響。

除了席斯卡之外,史密斯也和許多文字作家合作,包括喬治.桑德斯(George Saunders)、戴夫.艾格斯(Dave Eggers)、茱莉.福萊諾(Julie Fogliano)、喬里.約翰(Jory John)等等。在台灣可見的譯本有:《小魔怪黏巴達》、《露露養雷龍》、《好煩好煩的小企鵝》、《好煩好煩的貓》、《好煩好煩的長頸鹿》、《樹林裡的房子》、《明天,很有可能》等。

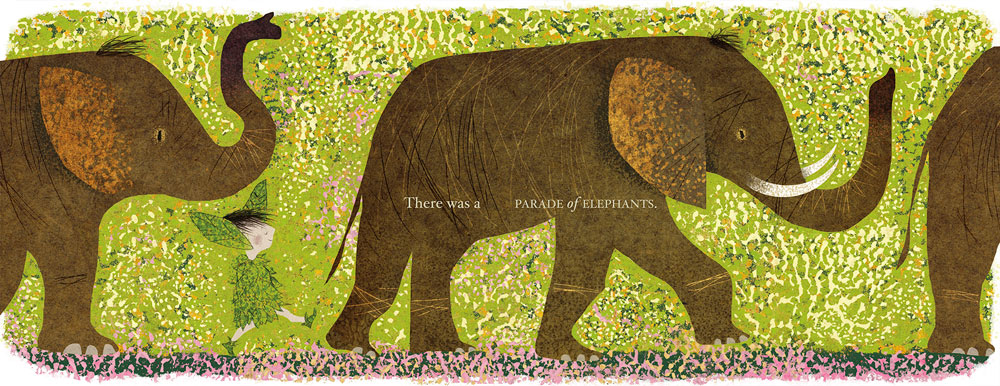

史密斯是唯一為蘇斯博士(Dr. Seuss)的書繪製插圖的藝術家。和蘇斯博士的合作是一次特別且艱鉅的任務——蘇斯博士過世後,留下了14頁的草圖和詩句手稿,經過童詩詩人Jack Prelutsky的補遺文字後,由史密斯負責插圖,結合三位藝術家的特質,完成全新的《滌凡多福,萬歲!》。史密斯不是僅只複製蘇斯博士的風格,他將蘇斯博士的藝術元素拼貼到自己的畫作中,真正融合兩人的創作。

另一次挑戰是受導演亨利.塞利克(Henry Selick)委託,為改編自羅德.達爾(Roald Dahl)《飛天巨桃歷險記》的動畫電影擔任概念設計師。電影完成後,史密斯在達爾夫人的建議下,為原著小說繪製新版的插圖。

《飛天巨桃歷險記》前有昆丁.布雷克(Quentin Blake)深植人心的版本,之後又有吸睛的電影角色形象。達爾夫人希望新版要有點像電影的人物但又有所不同,於是史密斯選擇讓書中主角詹姆斯的同伴,顯得更加超現實和異想天開,而不是像電影中那樣像昆蟲。他為此還曾經前往達爾的工作室「吉普賽之家」小住,想像達爾如何在膝上的小板子寫下這本經典之作。

史密斯小時候,從兒童觀點出發、製作精美的童書並不多見。1987年當他展開童書創作生涯時,那時做任何風格化、諷刺性或「另類」的事情,都是一場真正的鬥爭。經過了30多年,他認為現在是兒童讀物最好的時代,童書不再過分甜美,大部分書籍都有真正的風格和複雜性,而且擁有漂亮的設計和外觀已經是理所當然。

現代的孩子從小在巨量的視覺訊息中長大,他們比前幾代人更具有視覺素養,能更快、更有效的解讀設計想要傳達的訊息。為孩子們展現出後現代景觀的史密斯,深信孩子值得好作品的滋養,為他們帶來思考的衝擊,更帶來閱讀的快樂。而相信自己是「大器晚成」的史密斯,還會繼續進行更多大膽創新的圖畫書實驗,就像《明天,很有可能》,永遠「有什麼可能,出乎你意料之外」。●

安錫動畫影展2023》銀幕魔法師的煉金場,獲獎與入圍作品團隊訪談 ft. Flóra Anna Buda、Benoît Chieux、張昊元

作為全球具代表性的長青動畫影展,法國「安錫國際動畫影展」匯集世界各地創新題材與充滿想像力的作品,因此吸引動畫影迷與專業人士年年來朝聖。筆者將訪問兩部入圍與獲獎影片導演與編劇,一起來了解這些動畫電影魔法師們的創作心法。其中包含獲頒「短片水晶獎」的匈牙利短片《27》,長片組「觀眾獎」法國片《Sirocco and the Kingdom of Air Streams》,另外還有以臺灣政治受難前輩陳欽生遭遇為題,入選安錫市場展國際提案競賽「Mifa Pitches」的臺灣VR作品《貝殼島》。

➤魯蛇出頭天,匈牙利片坎城與安錫奪金

「安錫國際動畫影展」開幕前,法國Miyu動畫製作暨發行公司來信介紹其安錫入圍作品,一看到坎城得獎片《27》也在其中,筆者馬上回信詢問導演是否方便受訪,對方欣然接受。

《27》 看似閃爍著玫瑰般的色調,但主角過的並非玫瑰色人生,她付不起高漲的房租,只好回家跟爸媽同住,在家過的27歲生日就像桌上爛碎的蛋糕,連弟弟也認定她是魯蛇。這部以魯蛇為主角的動畫片今年拿下坎城短片金棕櫚獎與安錫短片水晶獎,成果耀眼。

本片導演芙洛拉.安娜.布達(Flóra Anna Buda)畢業於匈牙利Moholy-Nagy大學應用美術系碩士班, 其畢業製作《Entropia》描繪三名女子意外相逢,獲2019年柏林影展泰迪熊獎。

布達受訪時表示,這部片原本跟魯蛇無關,她原本想拍攝另類色情片來對抗主流,但她覺得自己無法掌握這項主題,改以自己生活經驗為本,加入虛構情節,反映社會議題。

《27》於2020年入選國際提案競賽「Mifa Pitchs」,當時片名叫做《27- My Last Day at Home》。布達後來希望能反映更多人共通經驗,於是拿掉副標,敲定今日版本。她說,《27》一片提到的青年居住議題不單只是她這世代的匈牙利年輕人面對的問題,其實也是不少東歐國家共同議題。年輕人大學畢業後開始工作,有時薪資跟不上房租漲幅,只好跟爸媽同住,而這樣的生活沒有個人隱私可言。

影片開頭,特寫落在一隻甲蟲身上,之後在影片中出沒。布達說這類昆蟲近年來在匈牙利大量繁殖,牠們冬天時留在屋內,即使之後想逃到室外,多數還是死在室內。導演決定用這類甲蟲隱喻主角無奈境遇,這也讓人想起她前作《Entropia》中的昆蟲角色。

提到欣賞的電影人,布達推崇美國導演凱莉.萊卡特(Kelly Reichardt)。她曾在巴黎龐畢度中心看過其短片與聆聽講座,欣賞她近來以藝術家為題的喜劇長片《Showing Up》,劇中人物遭遇讓她深表同感。

布達也非常欣賞俄國導演吉加.維爾托夫(Dziga Vertov)。高中時有位老師介紹她這位導演作品,讓布達相當感興趣。維爾托夫曾將攝影機放在火車或汽車底下拍攝,像小孩遊戲般大膽實驗,他的作品總是提醒她,不要忘了這樣的初衷。

如果有機會執導長片,布達說會試試看,可能動畫與實景混合拍攝,她很想繼續實驗,也希望親手操作,因此她不確定是否能在五年內完成一部長片,但她確定自己無法投注十年的時間拍攝長片,那樣太花時間了。

筆者跟布達提到,今年有好幾部匈牙利長片入圍安錫影展,她說她不清楚這些影片是否獲得官方補助,她曾以《27》向匈牙利官方申請補助,三度被拒絕,還好Miyu與匈牙利公司合作,才有機會獲得匈牙利方面的資金。布達將留在法國拍片,但會持續跟匈牙利動畫界合作。

➤法國片《Sirocco and the Kingdom of Air Streams》魔法般的編導佈局

法國導演本諾.修(Benoît Chieux)是筆者在炮提葉動畫導演學校(la Poudrière)念書時的老師,教我們繪製分鏡表(storyboard),也採用另類方式教授速寫。他的動畫短片數次入圍法國凱薩電影獎,今年終於得以在安錫推出個人首部動畫長片《Sirocco and the Kingdom of Air Streams》,受到熱烈的迴響。

本諾.修導演的《Sirocco and the Kingdom of Air Streams》是安錫影展的大熱門,看著影展官網線上片單出現一場又一場「客滿」(complet)的字眼,筆者只能嘆氣,沒想到影展開幕典禮居然就是放映這部片,可見影展團隊相當看重這部作品。

作品描寫一對小姊妹到媽媽的作家好友家過夜,意外闖入作家筆下的氣流國,遇見人人懼怕的魔法師「Sirocco」。小姊妹角色與片中大量的飛行場景,在在讓人想起宮崎駿的作品,導演在片尾向宮崎駿致意,受訪時也大方分享其偶像作品的眉角。

敘事方面,導演表示編劇卡紐(Alain Gagnol)幫他把許多散落的片段集結起來。卡紐本身就是導演兼編劇,同時從事偵探小說寫作。他跟菲力奇歐尼(Jean-Loup Felicioni)合作的《巴黎夜貓》(A Cat in Paris,2010)曾獲凱薩電影獎及奧斯卡提名。卡紐表示,本諾.修於2018年到2020年左右與他聯繫,當時他正為劇本傷腦筋,卡紐並沒有閱讀之前的劇本,直接就他繪製的影片圖像編寫故事。

卡紐覺得導演的影片設定圖像奇幻多樣,如果希望五歲小孩能看得懂這部片,他覺得在導演創造的幻想國度外,需要另外打造一個小朋友熟悉的世界,啟動他們個人基本情感,才能比較容易進入狀況。他因此在氣流國外打造出小姊妹生活的現實世界,並以她們母親的作家好友做為氣流國故事發想者。卡紐同時採用狄更斯小說與西方傳統童話手法,設定主角姊妹闖入氣流國後遇到種種困境,希望藉此引起兒童觀眾的情感投射。

提到影片中一個相當奇特的場景——號稱魔力高強的魔法師,居然對一個人類小女孩束手無策,原來小女孩早已將媽媽好友筆下的魔法師故事背得爛熟,魔法師面對小粉絲頓時不知所措。導演聽到這裡笑了出來,他說他讀劇本時,也覺得這場戲相當有趣。

編劇擔心同年上映的法國動畫片會影響本片票房,導演則坦承影片募資時遇到不少困難,苦笑說,宮崎駿的作品雖然在法國大受歡迎,但法國投資者對奇幻片不見得有信心,如果票房不錯,他才會考慮繼續拍攝長片。

➤《貝殼島》: 臺灣政治受難者生命史提案獲安錫青睞

以南非人權鬥士為題的紀錄片《與曼德拉同行》(The State Against Mandela and the Others,2018),曾改編為VR作品,觀者彷彿置身當年法庭,不同於傳統看電影的感受。看到這部傑出的外國創作,張昊元導演回頭思考如何將臺灣白色恐怖時期政治受難前輩陳欽生遭遇化為作品《貝殼島》,入選今年的安錫國際提案競賽「Mifa Pitches」,台灣雖然近來在國際上比較有能見度,但台灣歷史鮮為人知,台灣政治受難者生命史改編作品為什麼會吸引安錫國際提案競賽評審呢?

執導這部作品的張昊元導演對臺灣史題材並不陌生。他說 ,《貝殼島》源自他於朝陽科大傳播藝術系的畢業製作《綠洲》。他2019年去綠島旅行,因為知道自己的體質容易受負能量影響,一直沒有去參觀人權園區,後來因為回本島的船班還得等一段時間,還是去了人權園區參觀,園區政治犯前輩的經歷讓他相當觸動。他當時站在綠島監獄內部往外看,看到外面許多穿泳裝的遊客,而自己才剛看完監獄內政治犯的遭遇,形成非常強烈的對比,覺得那樣的畫面相當諷刺。

導演原本想拍綠島監獄「綠洲山莊」的故事,後來覺得還是聚焦在一位前輩身上比較容易掌握,於是決定跟「生哥」陳欽生合作,以這位馬來西亞客家僑生的冤獄故事做為畢業製作題材。

前景娛樂公司黃茂昌先生在某影展看到《綠洲》 後,隨即找上門,希望把這部片改編成VR作品。前景曾跟一家法國公司合作,將一位美國非裔人權鬥士的生平改編成AR擴增實境紀錄作品《黑》(Colored,2023),他們認為紀錄片很適合改編成VR,重建真實空間, 決定跟張導演合作,開發台灣本土題材。

導演坦承,自己一開始不會動畫也不懂VR,為了籌備這部作品,他除了多看VR作品,前景也找來各方好手幫忙。動畫與VR部分由「橡實洞工作室」負責,聲音部分由威尼斯影展獲獎VR作品《無法離開的人》(The Man Who Couldn’t Leave,2022)的聲音設計師Chou Cheng協助,2020年「高雄VR FILM LAB創作培育工作坊」得獎作品《唇》(LIPs,2021)導演林佩瑩也應邀擔任顧問。

➤生命史VR盼能療癒心靈

《貝殼島》基本由森林探險場景、綠島監獄會客室及史料照片三部分構成。森林部分描繪陳欽生來台求學時遭受迫害的經過。一名男孩告別母親,前往森林,後來遇到千手魔王。這部分採用帶有東亞文化風格的皮影戲動畫呈現,希望藉此吸引兒童觀眾。千手魔王頭戴國民黨政府警察帽子,手拿刑求工具與法典。導演解釋,因為陳欽生曾被刑求過,而這些祕密警察當時可控制法律。魔王造型靈感主要來自日治時代警察插畫,也融入圖博唐卡造型元素。戒嚴時期,情治人員就像神般權力膨脹、為非作歹。

會客室部分,隔開受刑人與訪客的玻璃窗連結皮影戲與生哥母子會面的兩個場景。玻璃窗的兩邊出現生哥與母親,觀眾可以在會客室空間移動,觀看會客室桌上的史料。

看完作品片段,不禁令人納悶,片名提到的「貝殼」在哪裡?導演說,之所以取名為《貝殼島》,是因為陳欽生當年綠島外役工作之一就是製作貝殼拼貼畫,很受日本人歡迎, 監獄跟受刑人都可以藉此賺點錢。

貝殼畫部分還在發想階段,該用何種視角、如何呈現、如何與觀者互動、該安排在哪個時間點出現,這一切都還在發展中。團隊希望影片三大部分最後能彙整成一部敘事,貝殼畫部分可能用來觸發故事線,或是用來進行到下一場景。

訪談最後,筆者好奇詢問導演與團隊成員,陳欽生是否已經看過作品了?他們說他還沒有看過,不過同為政治受難者的監察院陳菊院長已看過,相當感動。團隊希望作品完成後能觸動受難者與觀者,也許能療癒受難者的心情,團隊期待今年能順利找到國際合作夥伴,補足資金缺口,這樣也許明年5至8月可完成這部作品。

動畫工作者完成畢業製作後,除了進公司為人作嫁,也有人選擇拍攝個人作品。張昊元導演因畢製紀錄片獲得拍攝跨界VR作品機會,而匈牙利導演芙洛拉.安娜.布達入選安錫國際提案競賽,獲得國際合作拍片機會,今年在坎城與安錫影展奪金。本諾.修導演的短片數次入圍法國凱薩電影獎,個人首部長片不但成為安錫開幕典禮特映片,更勇奪觀眾獎,為今年年底上映打下良好基礎。

安錫國際動畫影展暨歷史悠久,透過影片競賽與市場展國際提案競賽等多樣化活動,協助動畫電影幕後煉金師找到各式合作機會,菜鳥也有機會一躍龍門,多樣管道與合作機會也讓這個影展的聲望長青不墜,成為國際動畫專業人士交流的指標盛會。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量