專訪》為他人打造「可以安心生活的地方」的職人們:訪《鼴鼠建設出任務》作者長崎真悟

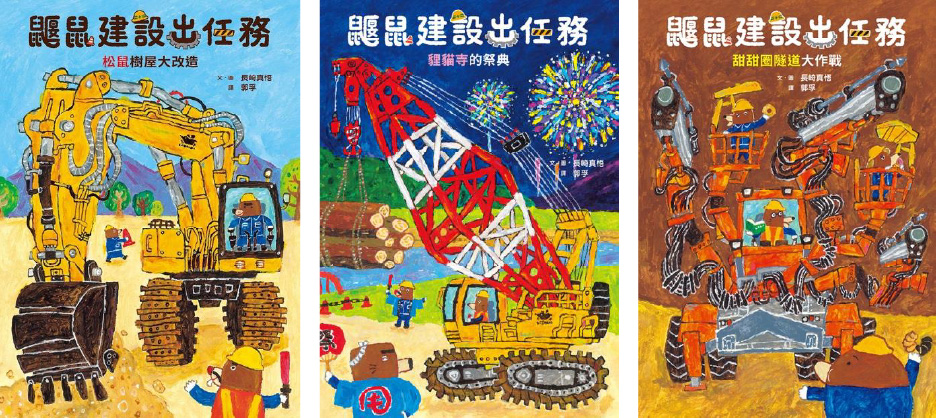

《鼴鼠建設出任務》系列是日本繪本新秀作家長崎真悟近年備受矚目的代表作,已推出《鼴鼠建設出任務:松鼠樹屋大改造》、《鼴鼠建設出任務:貍貓寺的祭典》、《鼴鼠建設出任務:甜甜圈隧道大作戰》三本作品。故事皆以「鼴鼠建設公司」為主角,描寫一群專業、認真、充滿職人精神的鼴鼠如何運用各式重機械完成不同委託的故事。本系列並非單純展示工程車與重機械的圖鑑型繪本,而是以完整的工程流程為敘事軸線,既呈現工程的步驟與節奏,也在過程中傳達安全第一、團隊合作與為他人著想的心意。

➤從編輯提案中誕生的鼴鼠建設

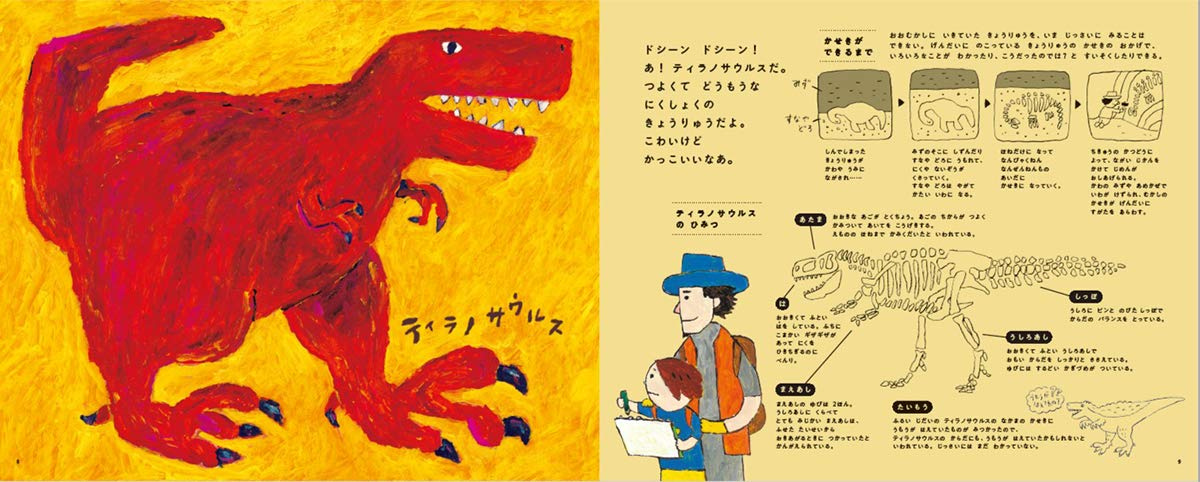

許多創作者的作品都融入自身經歷,不過長崎真悟的學習背景與機械或工程並無關聯,出道作《ぼくのきょうりゅうかんさつ日記》(《我的恐龍觀察日記》,暫譯)也並非此一領域的作品。他會著手創作《鼴鼠建設出任務》,其實源自編輯的提案。編輯看過他過往的重機械插圖後,建議他嘗試將此題材發展為繪本。加上長崎真悟本身很喜歡恐龍這類大型生物,如果能把重機械畫得如同這些生物一樣充滿魄力和氣勢,應該會很有趣,這也成為他選擇此主題的契機。

雖然目前已經出版至第三集,但最初並沒有延伸為系列作的計畫。在完成第一冊《松鼠樹屋大改造》之後,長崎真悟發現創作過程十分有趣,加上市場反應良好,才在編輯的支持下開始構思續作。

「鼴鼠建設公司」故事設定在一個沒有任何人類登場的動物世界。然而,這個世界的運作方式與人類社會沒有什麼不同,動物們同樣為了居住、交通與生活的安全與便利而煩惱,而鼴鼠建設公司的員工則運用各自的專業,協助大家打造更安心、舒適的生活環境。

故事中有熱鬧的祭典,也有趁著午休時間匆忙去買人氣甜甜圈的可愛日常,只是承擔工程責任、駕駛施工機械的角色,全都換成了鼴鼠,帶有童話色彩的幻想元素。

之所以選擇以鼴鼠為主角,不僅因牠們挖土與鑽進地下的行為與施工動作契合,也因在日本的工地中常見頭戴安全帽的鼴鼠圖像,使鼴鼠在文化脈絡中具有強烈的施工象徵。長崎真悟坦言,起初也擔心這樣的符號是否能被海外讀者理解,但結果證明,只要實際閱讀過故事,情節本身就足以讓不同國家的孩子了解鼴鼠生態和建設的關聯。

➤為非專業領域蒐集資料的努力

由於重機械並非長崎真悟的專業,創作過程中他投入大量時間蒐集資料,包括到圖書館查閱書籍、在自家附近的施工現場觀察、拍攝重機械的照片、向現場專業人員請教等等,力求還原現場,以正確且能吸引讀者的方式呈現重機械操作流程。

其中在第三集《甜甜圈隧道大作戰》登場的鑿岩臺車尤其冷門,不只難以從書上獲取足以應用的知識,也沒辦法查到很精細的內容。為此,長崎真悟特地前往位於群馬縣的古河ロックドリル株式会社吉井工場參觀與採訪,實地觀察其構造與運作方式。為了避免出現明顯錯誤,長崎真悟在初期的創作階段,就先請專業人士協助確認鑿岩臺車跟隧道場景的草圖,確認無誤之後才正式繪製。

實際見到鑿岩臺車時,它龐大的尺寸與壓倒性的存在感,讓長崎真悟留下極為深刻的印象,也更加堅定了「一定要把它畫進故事中」的決心。但要如何將如此巨大的機具收納進繪本有限的開本之中,同時保留其震撼感,也成為他必須面對的一大挑戰。

目前居住在東京的長崎真悟來自群馬縣。《鼴鼠建設出任務》中那座熱鬧親切的城鎮,是否隱約映照著他的故鄉?尤其是第二集《貍貓寺的祭典》中登場的祭典場面,是否能看見群馬著名高崎祭的影子?

對此,長崎真悟笑著否認,表示自己並未刻意以群馬為原型描繪這座城鎮。不過,可能因為兒時住家附近林立著小工廠與工地,加上從小看著從事鐵板切割工作的祖父忙碌的身影,這些相關的景象與經驗或許成為他自己都並未察覺的創作養分。至於高崎祭雖然是他從小就常參加的祭典,不過並未直接將它當成貍貓寺祭典的主要參考資料,而是揉合童年的印象與日本各地祭典的共通氣氛,慢慢形塑出故事中的祭典樣貌。

談到是否將自己投射進角色之中,長崎真悟靦腆地笑說,如果一眼就能看出哪個角色是自己,實在太難為情了。因此他刻意將自己的性格與想法分散在不同角色身上,讓每個角色各自承載一小部分的自己。

➤任務設計是增添系列作變化的重點

進入第二集與第三集的創作後,長崎真悟特別在意如何避免故事落入相同模式而顯得單調,因此「任務設計」成為每一集最重要的核心。這次的委託內容是什麼?需要讓哪些重機械登場?盡量不要每次都用相同的機具,而是讓不同的重機械都有發揮的機會。

要安排什麼樣的動物居民?牠們有什麼樣的困擾?這個系列看似以各式各樣讀者熟悉或陌生的工程車和重機械為視覺重點,但鼴鼠建設所接下的任務內容與問題解決方式,才是長崎真悟首要重視的。

系列故事之間的差異,也表現在接案方式上。例如第一集是松鼠一家直接去找鼴鼠老闆商量房子傾斜的棘手問題。第二集則是正為了祭典練習抬轎的鼴鼠建設員工,遇見因橋梁損壞而大哭的貍貓寺住持,於是順勢挺身而出、前去查看狀況。到了第三集,則換成在午休時間買不到人氣甜甜圈的鼴鼠建設員工,主動承攬開鑿隧道的任務。

乍看之下,故事都遵循「接案—施工—解決問題」的流程,但有時是被動等待委託,有時是主動出擊,有些任務只與單一客戶相關,有些則牽動整個地區的生活需求。鼴鼠建設在為他人解決問題的同時,也讓自己與社群一同受惠,這樣的差異,為系列作品帶來了豐富的層次。

另外,從第一集到第三集,感覺工程難度與任務規模似乎有逐漸升級的趨勢,不過實際上長崎真悟並沒有這種規劃。他表示,與其說是一步步去強化或擴張什麼,不如說每一次都是順著「現在這樣畫應該會很有趣吧」的直覺去嘗試和摸索。因此,讀者未來或許會看到規模更小或是難度較低的工程現場也說不定。

➤兼顧畫面張力與正確性的呈現方式

目前為止,長崎真悟已經挑戰了房屋改造、橋梁搭建和隧道工程,未來會想要挑戰什麼樣的工程任務?譬如海底或是災後重建等不同地點或型態?對此,他表示目前尚未有具體規劃。如果為了追求新奇感而安排過於誇張、不切實際的施工內容,反而會與作品原本的氛圍產生落差。所以他不會為了追求施工地點的特殊性而勉強安排,而是以符合世界觀的前提進行各項情節設定。

雖然故事發生在想像的世界中,但裡面登場的重機械與工程車都是真實存在的,所以「正確性」成為不可忽視的準則。為了確保這一點,凡是能夠詢問、能夠查證的部分,長崎真悟都會盡量去做。他也坦言自己並不確定究竟能做到多精準,但始終抱持著「即使是對這些領域相當熟悉的人來閱讀,也能感到有趣並樂在其中」的態度來完成作品。

回顧創作初期,因為對這些重機械還有工程流程都不熟悉,確實讓長崎真悟戰戰競競,深怕出錯。但隨著經驗累積,他反而越來越享受描繪履帶或是一些比較顯眼的結構或零件,覺得特別有趣,也畫得很開心。

在被問及如何兼顧畫面張力和正確性的平衡時,長崎真悟表示這確實是創作過程中最重要也最具挑戰性的部分。他會優先選擇呈現重機械的氣勢,因為這樣的壯觀場面是這個系列的重要特色,所以會盡量在畫面中呈現出來。但關鍵細節絕對不能出錯,例如某個零件必須按照實際運作方式動作,那就必須保留下來。

他會設想機械的動作與位置,必要時請教專家確認哪些零件不可省略,施工動作是否合理。若畫面空間有限,也會確認是否能在不影響機械運作的前提下進行簡化。正是在這樣一邊確認現實條件、一邊追求畫面魅力的過程中,這個系列的工程場景與任務內容,逐漸發展出既具說服力、又充滿視覺張力的樣貌。

➤強調職人們即使遭遇問題也堅持不懈的精神

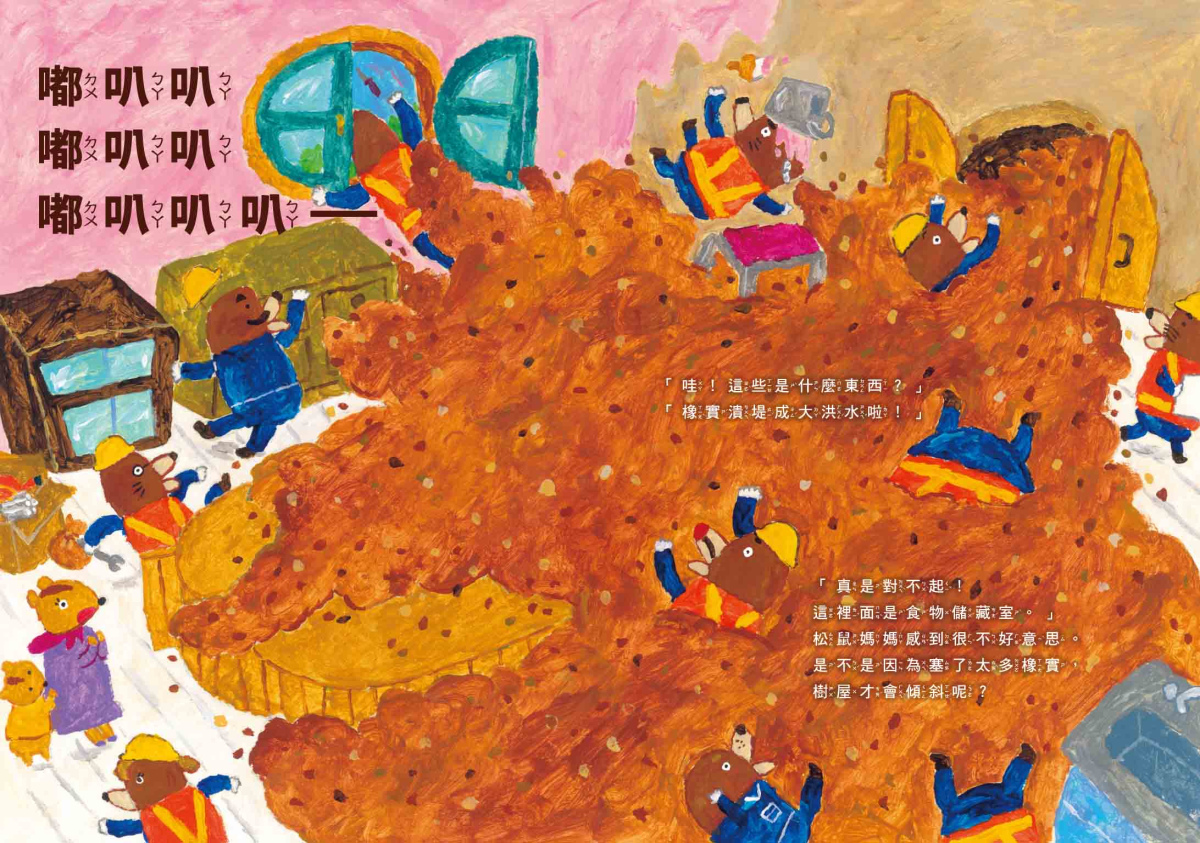

除了《松鼠樹屋大改造》中松鼠一家因橡實潰堤引發的小插曲外,系列三部作品中的施工過程大多進行得相當順利,並未遭遇太多阻礙。不免讓人好奇,作者對於在情節中安排「意外」或「失敗」抱持著什麼樣的看法。

長崎真悟說,他並不會避諱描繪問題或失誤這類場面,因為完美是不存在的。如果從故事的角度來看,覺得「好像會發生這樣的狀況」,也許就會去描寫。不過就目前的發展脈絡來說,鼴鼠建設是一個相當努力、也非常重視安心與安全的團隊,所以在故事設定上,一直沒有發生意外的情況。

他強調,鼴鼠建設的成員都是高度重視施工安全、且在面對困難時不輕言放棄的職人。即使遇到狀況,他們也會彼此合作、共同思考解決方法,直到達成目標為止。不過他也補充,未來或許也有可能出現一些不同的發展。如果非預期的狀況會讓情節變得更有意思,或者成為重要的轉折,那麼描寫這類情節也不是完全不可能的。

另外,由於實際的工程往往需要跨領域合作,長崎真悟便藉此讓不同習性但同樣讓人容易聯想到「建設」的動物登場,提供鼴鼠建設所需的協助,故事中已陸續出現河貍木材店和犰狳的丸丸工業等夥伴。隨著世界觀不斷擴展,長崎真悟笑說,腦海中的角色數量也有點「快要掌握不了了」,接下來或許得花點心思整理這些動物之間的關係,以及牠們未來要如何持續與鼴鼠建設並肩合作。

➤最希望讀者享受故事帶來的樂趣

長崎真悟表示,雖然自己確實想透過故事讓讀者理解施工的流程,以及工程需要仰賴眾人之力才能完成,但即使讀者沒有意識到這些層面也沒有關係。對他而言,讀者能安心地閱讀,讀完之後覺得「好好玩」,一直是他創作時最根本、最重要的出發點。只要兒童或成人讀者都能感到有趣,甚至因此對某些東西產生興趣,就已經非常足夠了。樂趣是他最想帶給讀者的,其餘的理解與收穫都是隨之而來的附加禮物。

他也表示,自己並沒有特別希望孩子多加研究或確認的畫面,因為每個孩子會喜歡或是好奇的部分都不太一樣,不如讓他們自行找出最感興趣的頁面反覆閱讀。不過,訪談中長崎真悟意外透露了一個他私心希望有人提問的小彩蛋——雖然是自己畫開心的,這個藏在《貍貓寺的祭典》中的彩蛋,就連日本跟臺灣的責任編輯都是在本次專訪中才首次知道,不曉得有沒有觀察力入微的臺灣讀者發現了呢?

本次專訪前,我們特別向讀完《松鼠樹屋大改造》與《貍貓寺的祭典》的幼兒園孩子募集他們想對長崎真悟提問的問題。

「為什麼會想到讓貍貓橋的手變成溜滑梯?」這個看似孩子充滿童趣的直覺提問,竟引出沒有透過作者解答就無法得知的小祕密,其中藏著設計上的巧思。

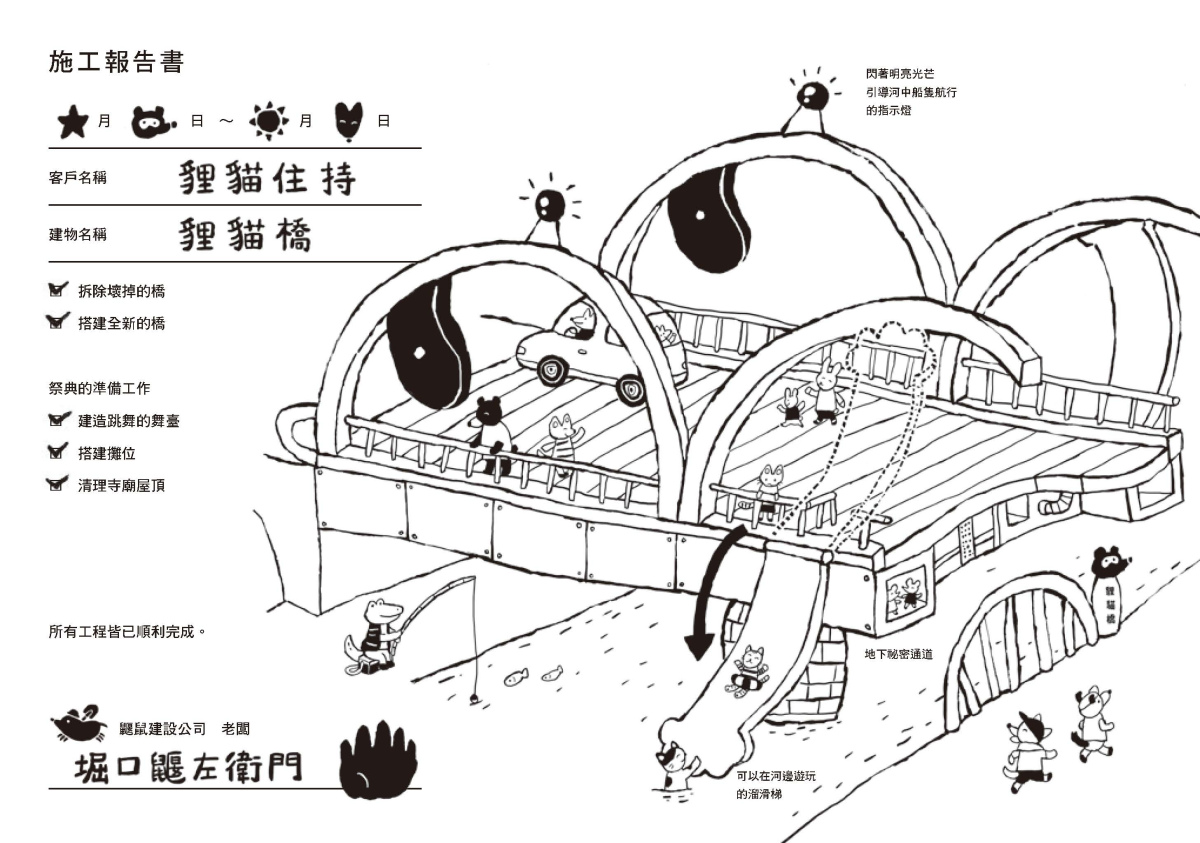

長崎真悟先解釋,會將橋梁設計成貍貓的造型,純粹是因為他覺得這樣既有趣又可愛。他將「拍著鼓鼓肚子」這個對日本人而言相當熟悉的貍貓形象融入其中,讓整座橋看起來就像是一隻雙手抱在肚子前方的貍貓。

但進一步思考橋梁的功能時,他希望它不只是一座「通行用的橋」。如果在必要時能作為避難的設施,或是單純讓動物居民把它當成進入河中玩耍的動線,應該會更有意思。正是從這樣的想法出發,最終才發展成貍貓橋的手能當成溜滑梯使用的構想。

充滿工程車與大型重機械的《鼴鼠建設出任務》,乍看之下或許顯得冷硬,實際上卻始終溫柔地圍繞著「為誰而建」的核心。無論是為松鼠一家修繕傾斜的樹屋、替城鎮修復承載祭典與日常往返的橋梁,或是為了讓大家能順利買到甜甜圈而開鑿隧道,故事的終點從來不是工程本身,而是讓生活變得更安心,也更加舒適便利。

《鼴鼠建設出任務》並非一開始就縝密規劃好的系列,而是在一次次「這樣畫應該會很有趣吧」的嘗試中,逐漸展開其世界觀。從工事內容、登場的重機械,到故事中的角色與牠們所面臨的困境,以及提供必要協助的合作夥伴,長崎真悟總是從當下最吸引他的地方出發。

也正因如此,這個系列始終保有持續變化與延伸的可能性——未來或許會出現更大型的工程,也可能回到更貼近日常的小任務。但不變的,仍是那份重視安全、彼此信任,並願意為他人付出專業的職人精神。●

特別致謝:感謝專訪中協助口譯的林佳妮小姐,以及協助蒐集幼兒提問與回饋的故事媽媽劉佳茵小姐和臺南安定國小附幼天使班所有喜愛《鼴鼠建設出任務》的小朋友。

書評》照著做、照著吃,就能體驗四時豐美與守護傳統文化:讀《三合院裡的米食記憶》

身為食譜控,家中書架食譜已層層又疊疊,絲毫縫隙都不放過。原本預期《三合院裡的米食記憶》也是一本可依步驟照樣畫葫蘆的食譜書,就像書櫃裡收藏著早期豐年社出版的《米食加工》裡的傳統米食做法,或如同廚藝老師用新製程的米穀粉製作米糆包、米蛋糕、米點心教學書籍一般。但翻開一讀才發現,這本書遠遠比我想的更加浪漫。

料理之外,更是記錄「雙口呂文化廚房」的周佩儀、黃騰威夫妻倆一路追逐阿媽身影,為了復刻米食,不斷越級打怪的闖關故事誌。從新一輩的炊粿小白如何理解阿媽,記錄阿媽的家傳作法,最後甚至熱血開了家三合院廚房,踏上米食傳承推廣之路。

這算是一本食譜書嗎?傳統智慧的經驗與手感,往往仰賴手把手代代相傳的傳統智慧經驗與手感,能夠透過文字傳遞嗎?若假設可行,好的食譜應該要從何開始描寫呢?

現代食譜總是優先重視步驟、份量的描述。有時更像已經會做菜的人的備料速記。被短影音養壞胃口,我也愛看30秒剪輯料理短影音。學習切換成了趕快趕快教我怎麼做的急性子,彷彿看過就會。

轉念一想,這本《三合院裡的米食記憶》反而自帶有一種「手把手文體」,讓讀者彷彿跟在阿媽身側,記錄武功祕笈套路以外的心法,阿媽所思所想的鋩角(mê-kak),用文字緩慢地砌出了微觀聚焦的畫面感,娓娓道來。我想,這其實才是真食譜也!

好不容易說服了阿媽進行傳授,接下來可以順利學做粿了吧?但難題才剛剛開始。原來阿媽久未炊粿,方形木製籠床早已被丟棄,在兒孫央求教學才輾轉重新另覓得之。紅龜粿的粿印命運也是,還好早年有孫女偷偷先搶救起來……

➤當米食從餐桌上逐漸退場

這個年代,誰還在開伙,誰還在吃米?身為種水稻的友善小農,體驗最為深刻,十多年下來感受到消費者買米、吃米的比例大幅減少,幾乎是斷崖式巨變。

台灣邁入超高齡社會,高齡化、少子化,家庭成員越來越少。對小家庭來說,開伙反而不經濟。台灣外食市場豐富又便利,比起自煮菜色選擇性又多。即便我在宜蘭種稻已十來年,自家爸媽大概都還沒煮完我帶回去的兩包米,非常汗顏。

年輕族群經濟壓力大、工時長,下班後已餓得不像話,更別提從採買、煮食、到洗碗善後更添疲憊。我曾力圖對抗,試著餐餐自煮,但農務工作勞累,經常回家路途在就近小店快速解決一餐。心想連自己都做不到,又怎能苛求消費者開火煮飯呢?加上疫情之後,外送方便,連出門都省了,更無需費心為三餐下廚了吧。

以前吃飯配菜,現在是吃肉配飯。從7000年前水稻成為人類主食開始,經歷漫長歲月磨合,有一說法是水稻成為最適合人類的食物,中醫觀點甚至認為最好的藥膳是白飯。近年西方營養學觀念成為主流,健身風氣興起,較重視蛋白質,鼓勵大家多吃肉、吃菜,有空餘最後再吃飯,飯從主食轉變成點綴角色。

米食轉型也相當不易,早些年我曾積極將收成後的稻米製作米穀粉,推薦給甜點店、烘培坊做米戚風蛋糕、米糆包等。還將一路實驗的不同食譜,製作成米穀粉食譜網站。買燈光、更新設備,只為讓消費者自用或贈送他人時,能方便參詳烹調過程,甚至動念出版食譜書。然而推廣米食之路仍不敵大環境飲食、消費習慣改變,敗下陣來。

以前的人思考要吃什麼,飲食智慧是跟著環境、天氣、時節的韻律。不同時節吃到不一樣的米食,我們跟著這本書的腳步走過一年的變化,春天時把青草入菜,吃草仔粿;夏季酷熱來點涼涼的米苔目點心;冬至湯圓滋補,歲末時做菜頭粿過節。跟著農作物收成的節奏,搭配周邊青草植物,用食物來照顧身體。

雙口呂文化廚房的實驗路途,並非守著食譜書的傳統糕粿路線,也不是選擇市場口味接受度更高,走上創新之路將米食西式化,把米做成蛋糕、西點、麵包。他們創新出不同的體驗模式,讓人走入傳統的米食之美,在三合院裡讓或許不會開伙的人體驗親自動手製作的美妙,開啟新視野。這不是既創新又更傳統嗎?讓人真想看看這個炊煙繚繞的老房子廚房。

➤沒有寫在食譜裡的奇妙道具

我並不認識雙口呂廚房,卻有特別的緣份。協助小農製作米穀粉的憶明姐幫忙牽線,問我能不能重製一個稻草編織的「鼎圍」?當時我正拜師學習民俗植物的工藝運用,曾在宜蘭頹圮老屋的牆上見過鼎圍,卻不知其用途。市面上日式的稻草隔熱鍋墊看似外觀接近,實際與鼎圍構造大不同,而現存能找到的文字記錄也很少,於是央請萬能的師父出馬,教導如何製作稻草鼎圍。

經由師父解說示範,鼎圍這個古早農村時代的生活廚具,是剖開竹子後將竹片燒烤彎曲呈圓形,再運用處理好的稻草纏繞竹圈,成為環型的稻草墊。

把鼎圍墊在大爐灶與木製蒸籠間,可以防止水蒸氣散失,它的構造易於吸水,同時可以防止木製蒸籠接觸高溫而燒焦,延長蒸籠壽命。鼎圍甚至是能讓食物變美味的小道具,當稻草遇水會產生鹼,隨著蒸氣的帶動促進澱粉糊化作用,讓炊粿更有嚼勁。小小一物看似簡單,取材環保方便,既節能又增添美味,蘊含著前人多重智慧。

如同《三合院裡的米食記憶》所捕捉的家傳平凡的炊粿記事,若不曾開始關注,就難有紀錄,稍不注意可能就消失了。廚藝食譜通常來自厲害主廚、專業老師所書寫,關注美饌佳餚。而本書取材生活,記錄平凡又溫暖的片段,因而更加珍貴。●

作者:雙口呂文化廚房

出版:幸福文化

定價:520元

【內容簡介➤】

作者簡介:雙口呂文化廚房/周佩儀、黃騰威

雙口呂Siang kháu Lū不僅是姓氏,更代表著傳承阿媽手藝的心意。我們深知,每一次節慶的喜悅和喧騰,伴隨著的是辛勤婦女穿梭廳堂和廚房的忙碌姿態,她們從少女、媽媽到當阿媽,用一道道米食敬穀謝天,同時也療癒每位兒女的胃。我們看著阿媽做粿的背影長大,從仰視、平視到俯視,她沒有變矮,而是隨著歲月慢慢變老。阿媽的身影在裊裊炊煙的灶前逐漸模糊,如同那些僅存在她腦海中的米粿做法一般,這些看似平凡的米食技藝,卻是餵養我們長大、且難以取代並充滿愛的滋味。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量