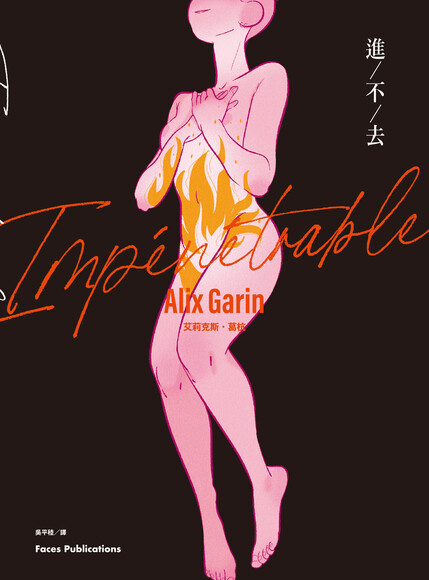

漫畫》有人愛你,你要誠實──略評艾莉克斯.葛杭《進不去》

「事實上,這並非一則關於性愛的故事……而是一篇彼此相愛的故事。」

──艾莉克斯.葛杭(本書作者)

剛開始讀《進不去》,你會以為這並不是一個愛情故事。

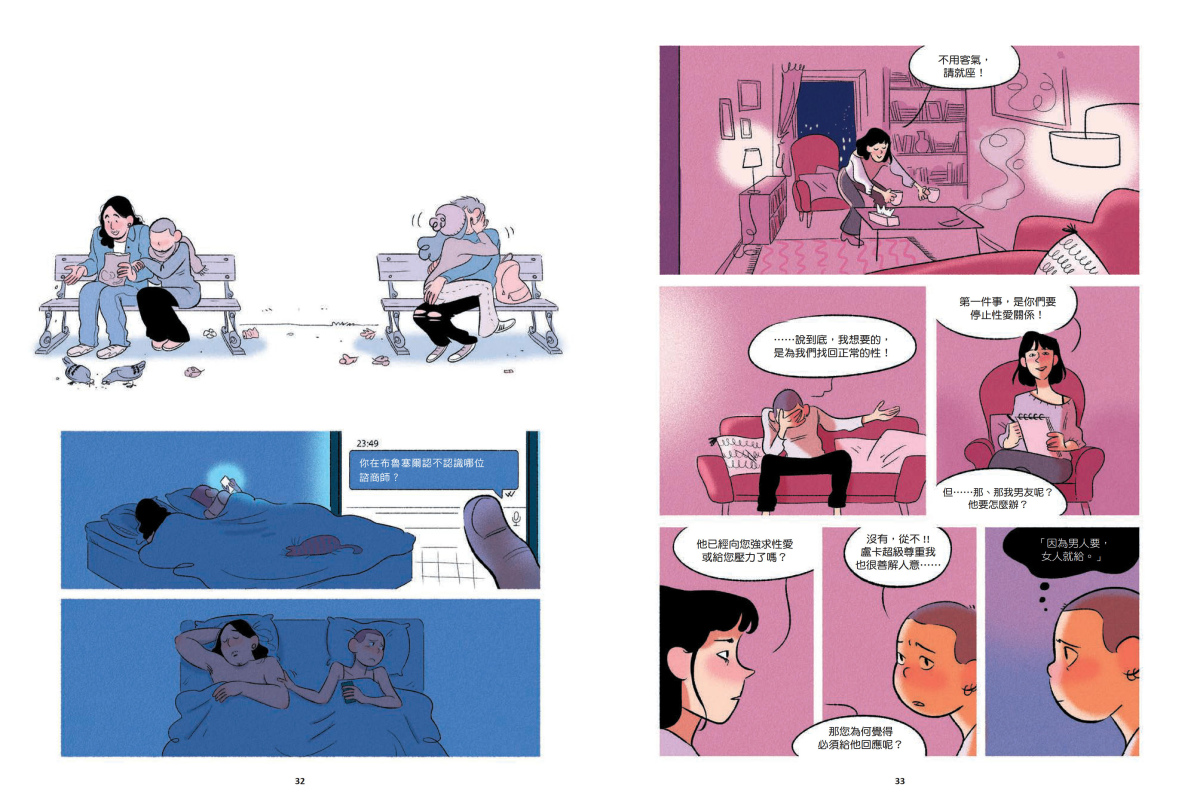

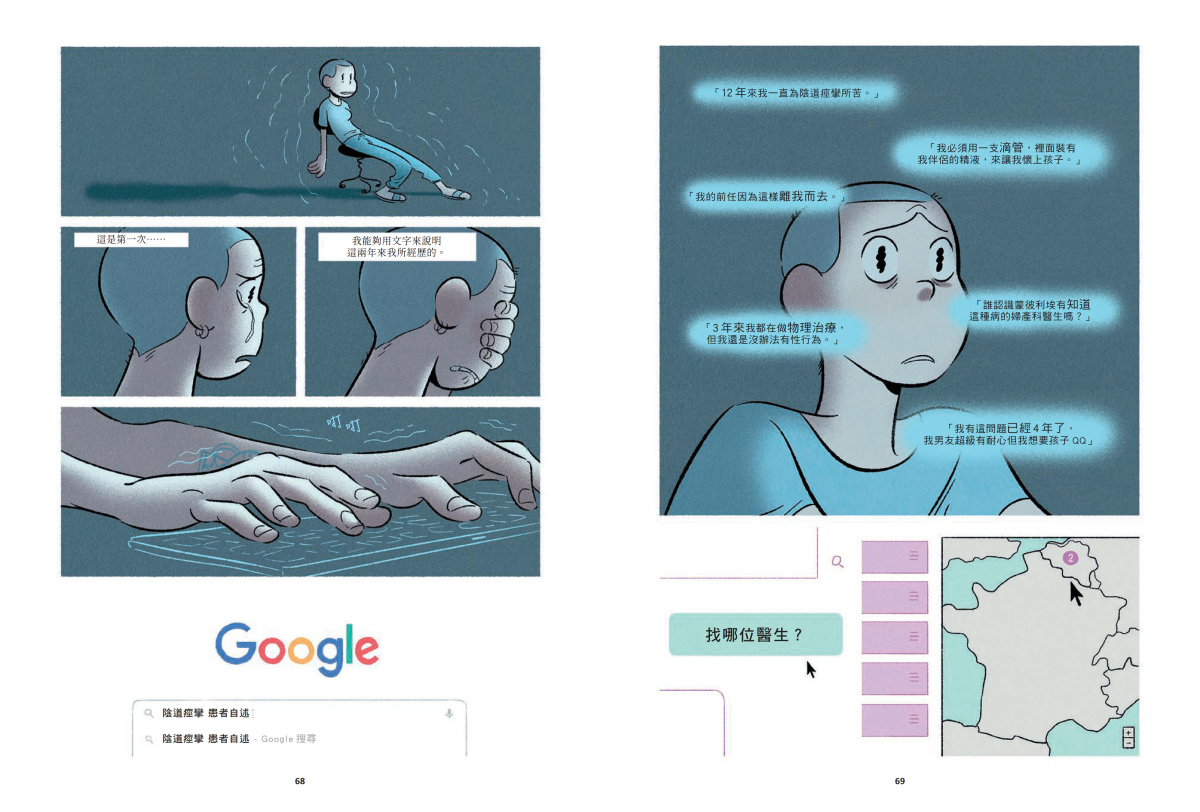

《進不去》帶著濃厚的自敘意味,故事描述一對相處多年的伴侶:艾莉克斯和盧卡──由於艾莉克斯身遇突如其來的陰部疼痛,使得她對於盧卡的求愛,甚至失去了曾有的激情與慾望。她懷念慾望,懷念慾望所攜致的歡愉,於是她夜夜狂歡,耽溺於粉末和酒精,藉以麻痺體內的不安與孤獨。期間,艾莉克斯換過一名又一名性治療師,去過一間又一間婦科診所,乃至後來,她開始編織一個又一個謊言,縱容一場又一場背叛。眼見愛人身陷無端的痛苦,溫柔的盧卡甚至主動提出兩人執行開放式關係。

但是,在當代脈絡下意指著關係解放的選項,依然無法消弭人心裏不段躁動的各種情感:嫉妒,寂寞,無助,恐懼與悲傷。

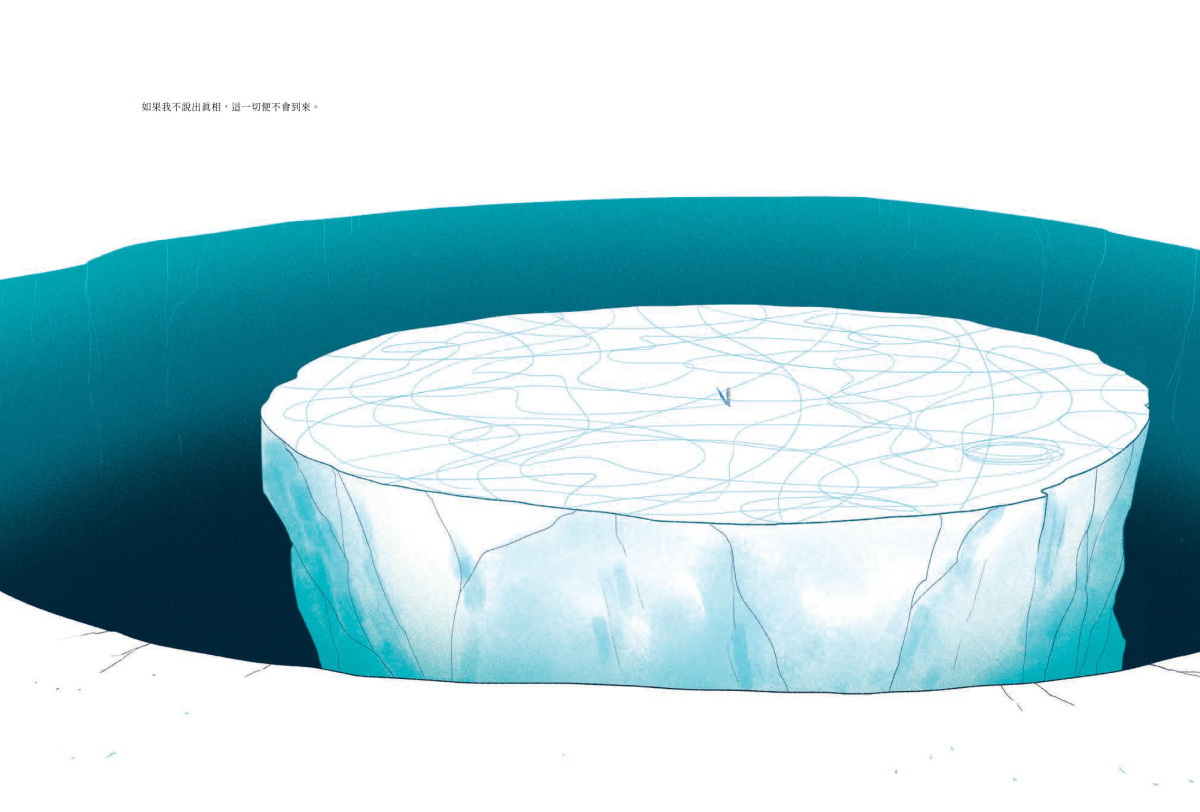

我們以為自由能解除承諾帶來的綁縛,以為尋歡能解除創傷銘刻的詛咒,然而,世間唯一能夠救贖我們的心的,唯有誠實而已。

我們曾經承受過的傷,大腦會選擇掩埋與隱藏,但身體只懂得誠實:它以它獨有的語言,代替我們反覆錄寫發生過的一切;以莫名的疼痛和抗拒,以無可名狀的恐懼、時時刻刻地提醒著、低訴著:你還沒有好。

你還沒有好,但終有一刻,你會好起來。

➤好好愛的「好」是什麼意思

誠如《進不去》在故事結尾所告訴讀者的話語:「事實上,這並非一則關於性愛的故事……而是一篇彼此相愛的故事。」我們常常將身體誤以為感官的接收端,誤以為身體不過是視聽嗅觸嘗的消受工具。事實上,身體不僅僅是通往性愛或享受歡愉的通路,它本身就是旅途的目的地;身體所在之處,不單單只處於現實的地表──肉身如鏡,它用各種或曲折或直截的方式,映照出你我受創的心,甚至早已被選擇遺忘及無視的、迄今仍不消停地纏繞攪動著情緒的、所有久遠的過往的幽靈。

我們總是夸夸地許下願望:要成為比現在的自我「更好的人」──然而,該怎麼定義「好」?該要怎麼做,才能變得「更好」?甚或,什麼才是真正地康復?要好到什麼程度,才夠資格被稱為已經重新地「好起來」?

許多問題,無法一時兌現為可見的答案,但生命自有反覆如詩的呢喃般的對答,而其往往藏在某個我們當下並無法透視的機遇裡。在機遇的引領下,艾莉克斯遇見了來自柏林的創作者阿德里昂;阿德里昂的溫柔與才華照亮了艾莉克斯黯淡已久的心思,而阿德里昂曖昧的性取向卻也教艾莉克斯感覺困惑但嚮往──對艾莉克斯來說,無論是柏林或是阿德里昂,都象徵著某種新生之道:陌生的城市、未知的冒險、坦誠的告解、安靜的告別。

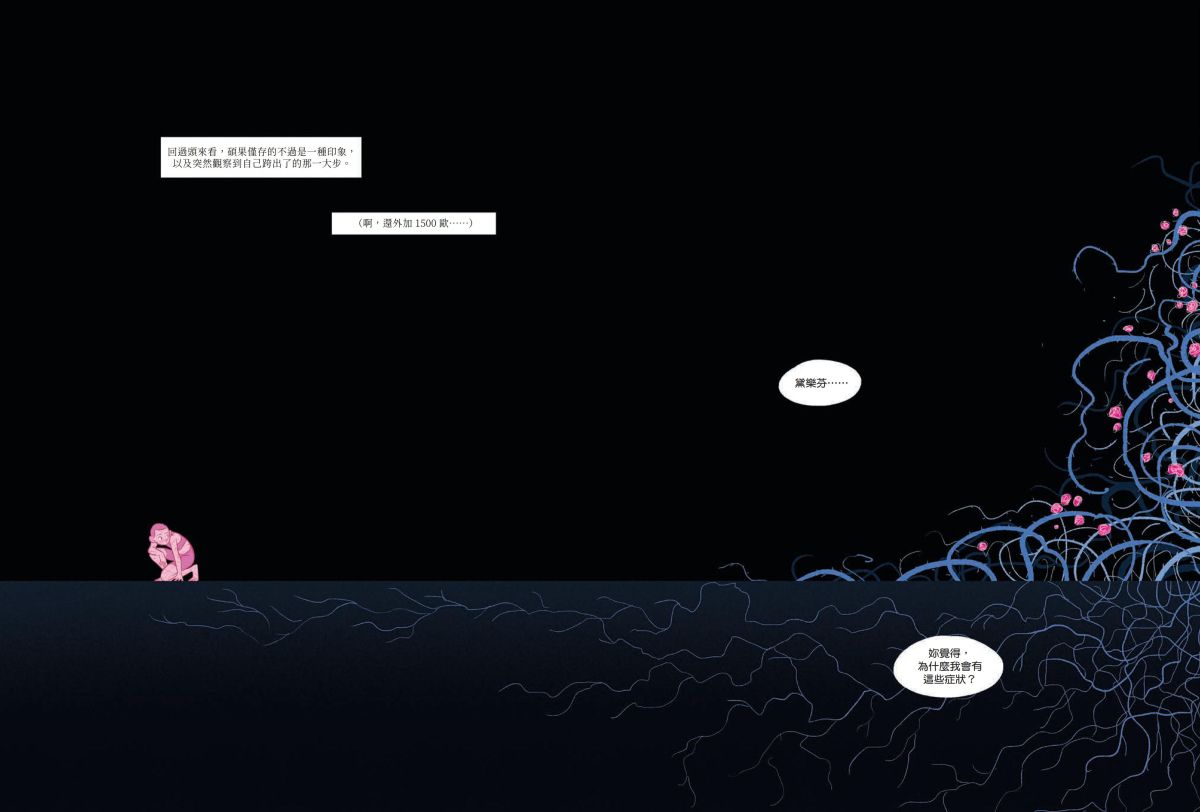

回到家,盧卡與艾莉克斯深深地擁抱對方,即使艾莉克斯在異地的冒險中感覺自己的痛楚彷彿獲得了治癒,然而,返回熟悉的城市和居住空間,她卻莫名地渴望獨處,並依舊抗拒著盧卡的碰觸。她反覆地向自我提出質問並屢發責難:問題到底出在哪裡?我到底哪裡不夠完整?為什麼我明明深愛著盧卡,卻對他的求愛如此反感抗拒?

我是不是不夠好?

➤身體如同小孩,最好誠實以對

在一次爭吵過後,艾莉克斯再度求助於諮商師蘿虹絲.胡梭。蘿虹絲向她比劃了某個象徵性的手勢,那手勢引發艾莉克斯的恐慌與焦慮,作者用暗示性的運鏡和構圖,以隱喻的方式說出某一段被埋忘了很久很久的創傷記憶。蘿虹絲告訴艾莉克斯:

「去找那個小女孩。為她梳洗。細心地洗滌她。幫她穿上衣服。一起離開,去到妳們想去的地方。」

我們的內在小孩,住在我們的骨裡,住在我們的血裡,住在我們的心裡,有時它沉睡著,醒來便哭泣,而我們掩住耳朵、閉上眼睛,用光影聲色,不去聽那來自個人歷史的微弱的啜泣聲。但假若,假若我們選擇轉過頭去、置之不理,那內在小孩的哭泣聲便會愈來愈悲傷、愈來愈瘋狂,而如同前文所述──身體只懂得誠實,身體承受了從遠迄近、所有受過的傷,有時候我們感覺心臟隱隱作痛,胃部抽搐,腸感躁動,頭痛眼傷,卻無法檢查出任何醫學上的名目──也許,那是身體在對我們訴說它所記得的一切哀傷與恐懼──也許,那就該是我們展開內在旅途的時刻了:找到那個受傷的孩子,細膩而溫柔地為它梳髮,為它滌身,為它穿上乾淨而嶄新的衣服,如同為了我們自己的傷害經驗重新尋找到一種嶄新的、可受詮釋的、且不將引發恐慌的合身的語言。

《進不去》的故事情節告一段落後,在那些和解的擁抱、原諒的話語之後,作者在後記裡寫下:

「一切我堅持要說出來的便是:沒有人要在沉默中受苦受難。」

找到那個曾經傷心的小孩,找到它,並找到我們自己。

然後,你就會好起來,也許過程很緩慢很悠長,也許必須用盡全力地、在生活的長途上奔跑、跌倒,無論多麼艱難多麼疼痛,仍舊必須一次又一次地起身、邁步,因為,這乃是我們得以前行的唯一方法……

然後,你將發現:當你抵達了身體深處的某個柔弱之境,且直直地凝視那幾乎被擱置太久太久的傷處……當你願意伸出手,輕輕撫觸那久遠以來都未能結痂的血肉糢糊……生命中的魔幻時刻,必將因此而煥生,正如你我兒時曾經相信的那些愛情故事,或許過程很辛苦,或許情節很崎嶇,但愛與誠實是唯一的且最終的道路,而這條路唯一的目的地,僅僅是通往我們自己。

關於這件事,我如是地相信著,並希望你也如此相信。●

【註】本文標題源出於詩人孫梓評詩作〈法蘭克學派〉,謹摘錄全詩中部分段落:

孫梓評〈法蘭克學派〉

──別人愛你,你要誠實。frankincense;乳香

你們在那裡跳舞,一個盒子裡面

用眼睛望著彼此。

直到有人說:中場休息

你們才卸下注視我打開盒子,跨越了幸福的範圍

打翻曾經收拾好的時間

在祝福的售票口,廉價典當自己的臉

從此以後

我們一起在盒子裡跳舞,有三個人

吃餅乾、喝咖啡

同心協力點燃蛋糕上的蠟燭。

當你只是轉過身去

假裝要將我扔棄。Frankenstein:毀掉創造自己的人的怪物

街道在雨中變軟,漸漸地

排練幾種相遇的可能

世界緩緩,朝你的方向崩塌比霧還重的夜間航行

光線彼此說謊

記住的一切都已流逝:

你卻微笑小跑步

在風裡實現幾乎不可能的擦身麵包樹在雨中變軟

你變成你們。悲傷彼此隱瞞

我練習同一句短暫的哭

|

|

|

作者簡介:艾莉克斯・葛杭Alix Garin 比利時人,生於1997年,5歲時便對漫畫創作一見鍾情,高中後就讀於相關學校,2018年於比利時列日聖呂克高等藝術學院畢業。在畢業前,參加法國第二大漫畫節聖馬洛泡泡河畔新人獎,奪得殊榮。目前在布魯塞爾「卡通基地」(Cartoonbase)廣告公司工作,《不要忘記我》(Ne m’oublie pas)是她的出道作品。 相關著作:《不要忘記我:我與阿茲海默阿嬤的公路逃亡之旅》 |

進不去

進不去

話題》《進烤箱的好日子》義荷西法4國編輯齊聚,笑與淚、輕鬆與沉重,我們確定讀者會喜歡

作家李佳穎的長篇小說《進烤箱的好日子》自2024年7月出版以來,已旋風式售出20種語言版權。其中,2025年初率先買下版權的英國指標性大出版社——企鵝藍燈書屋(Penguin Random House)旗下的Doubelday,甚至只憑版權經紀人莊靜君(Emily)的熱情推薦,在尚未收到摘譯稿前就先找人審書、決定簽下,接著滾雪球般在歐洲掀起風潮。

《進烤箱的好日子》的外譯數量雖非史上最多,卻創下破天荒最快紀錄;荷蘭版將於今年6月出版,成為全球首發的外譯版本。

回顧這一切的起點,文策院於2025年台北國際書展期間主辦的「國際出版買家團」(TAICCA Publishing Fellowship)為關鍵助力之一。國際出版買家團每年報名人數多達400人左右,入選名額30人,涵蓋各國家、不同類型出版及版權人員。愛米粒國際版權經紀創辦人莊靜君在今年台北書展2月5日的論壇上,邀集義大利、荷蘭、西班牙、法國4位出版社編輯,暢談這股台灣吹向國際的「烤箱旋風」。

【延伸閱讀】2024Openbook好書獎.年度中文創作》進烤箱的好日子

➤英譯作家金翎翻譯,14頁節譯廣發全球,多家出版社競標,並要求盡快結標

莊靜君回憶,她在2025年2月台北書展期間,向來台的30位出版買家團成員大力推廣本書,她原就合作聯繫的Doubleday出版總監Jane Lawson也在其中。書展結束後,Lawson旋即買下版權,促使她加快腳步,邀請知名譯者、《臺灣漫遊錄》英譯作家金翎進行全書翻譯,並趕在3月倫敦書展前,先將小說開頭的14頁節譯本廣發全球。

不久,德國的兩家出版社馬上參與競價,並要求莊靜君盡快結標「以免太多競爭者加入」。於是她把截止時間訂在倫敦書展開展日當天早上9點,最後共收到7、8間出版社的報價,「我們自己都嚇壞了!」她笑說。

➤法國出版社文學總監:我非常確定,這是法國讀者能夠共鳴的作品

究竟,這部以成長小說為基調的作品,如何擄獲各國編輯的心?巧合的是,在場4位歐洲編輯清一色為女性,她們對《進烤箱的好日子》一見傾心,共通的理由是其中迷人、富有原創性的敘事聲調(voice)。法國Flammarion出版社文學總監Juliette Lambron直言,她當初只讀到短短幾頁的譯文就非常喜歡,盛讚其筆法「令人耳目一新(fresh)、才氣縱橫(brilliant),而且超級幽默。」

她表示,所謂的自我虛構(auto-fiction)、自傳體小說(autobiographical novel)或非虛構小說實為法國文壇主流,但這部小說不只歸屬這類型寫作,更驚豔她的,是作者退一步去分析虛構和非虛構之間模糊的界線,「主角開頭就表明自己對於正在寫一部回憶錄的掙扎,以及她對記憶、如何深入各角色的內心等充滿懷疑,於是一路刪節『他覺得』、『他心想』這類句子,直到前書只剩大約四分之一篇幅。」

她大讚:「這段寫得非常搞笑,而且深刻地告訴我寫作回憶錄、寫作虛構文學是怎麼一回事,由此我非常確定,這是法國讀者能夠共鳴的作品。」

荷蘭Meulenhoff出版社副發行人Sterre Houweling表示,她一拿到摘譯的樣稿就被這個故事所吸引,隔天一早馬上回信給莊靜君決定簽下,並說:「但我有點不開心,因為現在我沒有後面的稿子可以繼續看下去!」

➤義大利編輯:「成長」主題具普世性;荷蘭:後設讓小說層次豐富;法國:我大笑

這部小說擁有成長小說的元素,包括主角面對父母離異、校園中的人際與疏離、性的啟蒙與探索等。義大利Mondadori出版社編輯Giulia Mignani表示,即使書中描寫的是台灣1980到90年代的社會氛圍及校園生活,帶有一點異地感,但「成長」主題深具普世性,是放諸世界各國都無隔閡的。

《進烤箱的好日子》版權銷售勢如破竹,金翎的摘譯稿功不可沒。另一方面,小説書名「進烤箱」的典故出自美國詩人普拉斯(Sylvia Plath),直譯英文書名「A Perfect Day to Put Your Head in the Oven」不僅吸睛,也能馬上打中西方文學讀者。

不過,莊靜君笑稱,過去她自己擔任編輯時,最大的恐懼就是當初花大錢簽下的外文書,會不會最後等到全書譯完才發現「看走眼」。幸而,在場4位編輯都在讀完全書譯稿後,確認「期待沒有落空」。

荷蘭編輯Houweling表示,讀過全書她才體會更深刻的「後設」意味。小說比她預想的層次更豐富,例如敘事者有時會跳出來說:「如果我換個寫法,讀者或許會有不同的理解⋯⋯」讓人思考說故事的作者所擁有的「權力」,以及文字背後的意義。

義大利編輯Mignani說,起初對於故事大綱里提到的一些陰暗題材有點擔心,但最後疑慮完全消失,「作者的筆法簡直完美,她用一種帶點嘲諷的輕盈方式來探討沉重的主題,帶有深沉的反思,但閱讀起來又很平易近人。」

西班牙Lumen出版社編輯Teresa Gras Guisado則反過來說,她一開始就被後設的概念所吸引,但沒想到全書能把後設元素與故事結合得如此完美,「最後我讀完,是被故事本身深深感動。」她坦言西語書市的台灣文學非常稀少,自己也不特別熟悉,「這部小說出現,剛好填補了這個市場的空缺。」

法國編輯Lambron也認同:「我在閱讀過程中好幾次忍不住放聲大笑,這是一部能讓讀者在讀完後臉上帶著微笑、感到溫暖的作品。」作者將自己的記憶與父母、朋友的記憶對照,從而意識到「重建的記憶」不一定正確,「我們都需要聽聽故事的不同版本,這就是『小說』的意義所在。在這個概念上,這本書非常成功。」因此,她認為本書不僅是一個女孩的成長故事,也是關於一名「作家」的成長歷程。

➤內心的感情是一樣的,溝通並非不可能

至於這本書是否更能讓女性讀者共鳴,4國編輯笑言各自的編輯團隊都是女生占壓倒性多數、甚至全為女性。但她們也相信,這本書適合不分性別的讀者閱讀。

從《進烤箱的好日子》初識台灣、到踏上台灣土地,4位編輯對台灣的體驗還不夠。不過有趣的是,荷蘭版沿用已公開的英國譯版封面,是以書中主角在父親女友家驚呼「廁所地板好乾!」為發想,以乾溼分離的「廁所浴簾」為視覺意象,將屬於台灣特有生活空間的經驗,轉化成為帶有幽默感的封面亮點。

西班牙編輯Guisado因而感性作結,雖然不同國度顯然存在許多差異,「但最終,我們擔憂的事、內心的情感其實是一樣的。這讓我相信雖然相隔遙遠,但溝通與翻譯並非不可能。」●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

2026台北國際書展,系列報導

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量