漫射計畫》如何讓耳熟能詳的本土魔物走進故事? 對妖怪創作元素以及「敬意」的思考

➤ 從來沒有可以直接複製的成功公式

說到妖怪創作,日本的作品群可說是珠玉在前,但要是直接借用日本的類型框架,卻不見得是最佳解。因為日本的妖怪學已發展一百多年,臺灣卻才剛起步。雖然人們多少聽過魔神仔 、水鬼 ,但在我幾次演講經驗中,居然已有聽眾不曉得虎姑婆 ,就更別說竹篙鬼 、蛇郎君 、阿里嘎該了。

這裡說到類型框架,僅是想指出,不要覺得日本妖怪作品的成功公式能直接複製到臺灣。並非沒有方法與理論可言,但成功難道可以預測?果真有「必勝法」存在嗎?倒也不是。因為故事元素的調度極為複雜,如果掌握了顯而易見的原則,就只顧著追逐利益,反而有可能喪失平衡感。

這篇隨筆當然不是要談成功的創作公式,充其量就是我身為創作者與研究者,分享一下腦中閃過的想法。

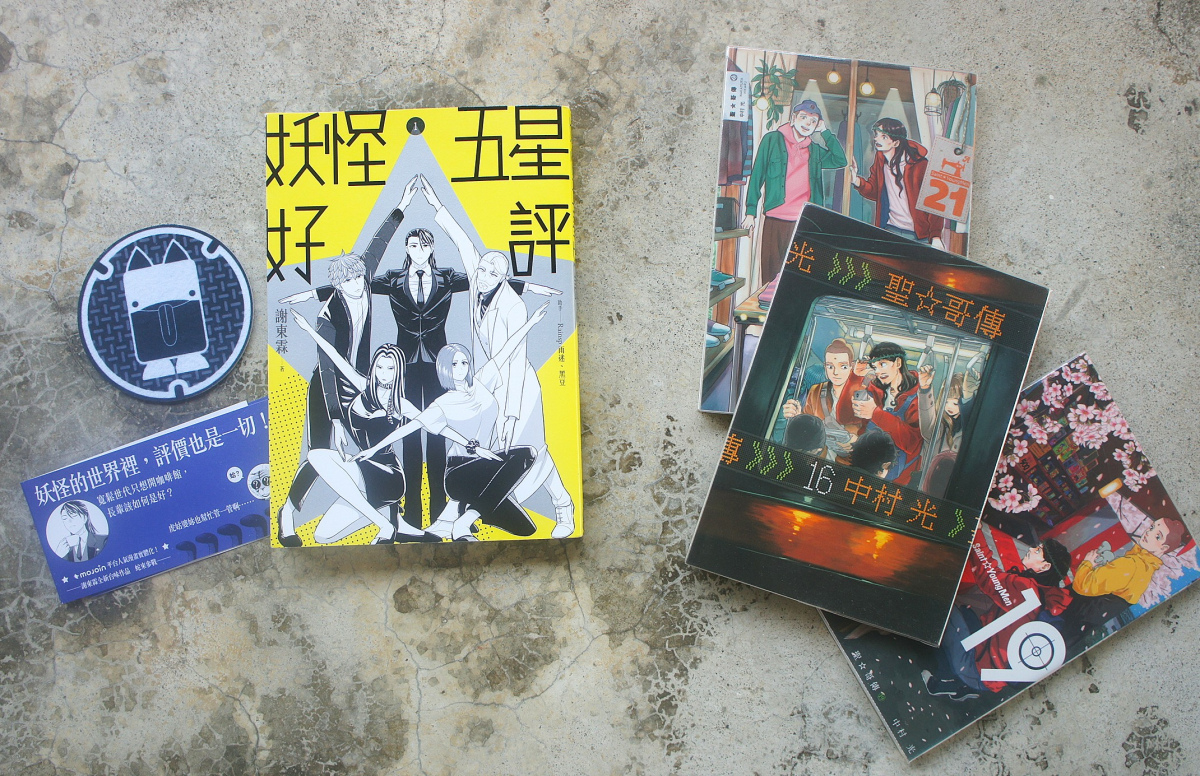

為何不建議複製日本妖怪作品的成功公式呢?一方面是環境不同,像日本少年漫畫那般讓妖怪輪番展開戰鬥的故事,往往篇幅極長,在臺灣的製作環境難以再現。再者,臺灣妖怪也不像日本妖怪那樣為人熟知,進入的門檻因此更高──這意味著需要不同的策略。這部分,謝東霖的《妖怪五星好評》可說表現優秀,以喜劇張力推動臺灣妖怪接續登場,其手法類似日漫《聖哥傳》,即使讀者不熟悉作品所憑依的文化,也會被喜劇張力說服,甚至透過喜劇表現而認識、好奇原有的典故。

➤ 故事與角色才是核心

另一方面,就算同一個文化環境,日本人自己也不見得能複製成功,可見訴諸公式絕非萬能解。況且我們將關注放在「妖怪作品」上,難道不是搞錯重點嗎?《鬼滅之刃》是因為「鬼」這個元素成功的嗎?還是故事、角色設定、讓人琅琅上口的絕招,及其他因素?說到底,妖怪或超自然存在,只是故事元素之一,如何調度元素間的比例,達到絕妙的平衡,才是重點。

那為何將妖怪元素援引進故事?畢竟,沒有妖怪的作品也可能成功。這部分可說是創作意識,沒有正確答案。這裡姑且談談個人的想像,或許能刺激不同的見解。

最直覺的聯想,是妖怪沒有壽命限制,可以成為歷史的見證者。這個見證也不必到上千年,幾十年就能碰撞出有趣的東西。譬如在白色恐怖時期見證政府虐殺而瑟瑟發抖的妖怪,連妖怪都害怕極權統治。又或是四、五百年前沒有魔神仔、虎姑婆──祂們是隨漢人移民來的──那在此之前,臺灣的鬼靈是什麼呢?

創作時援引妖怪元素,也可能因為妖怪是我們的文化。因此,透過臺灣妖怪,我們有機會創作出獨屬於「我們的故事」--這並非曲高和寡的標新立異,日本民俗學家柳田國男在一百多年前提倡「一國民俗學」,就是在全球化時代肇端之際,試圖保有「何謂日本」的努力。

➤研究與敬意都是重要的創作起點

既然要採用妖怪元素,多少就要有些研究,而非淪於表面。最糟的情況,大概是借用妖怪之名,卻無視文化脈絡吧。

舉例來說,近年日本有臺灣熱,這或許是瀬々川なこ《不死物哀鳴,魔神仔鎮魂》這類作品出現的背景。聽到「魔神仔」,各位朋友或許興致盎然,好奇日本漫畫家怎麼描寫這位臺灣人耳熟能詳的魔物。但作者只是創造一個角色,再掛上魔神仔之名,實際上與我們熟知的「迷路」、「幻覺」等典型敘事毫無關係,難免讓人感到相當可惜。這這樣的處理方式,或許更反映了跨文化創作時,妖怪意涵在轉譯過程中所產生的落差吧。

然而臺灣作者就不會這樣嗎?

很難說。

相較之下,ぬじま《怪異與少女與神隱》的處理就有意思許多。在〈紅衣小女孩〉這個篇章中,作者顯然有所考察,甚至透過「傳說會在流傳中變體」這樣的民俗現象,將帶有魔神仔性質的紅衣小女孩跟水鬼的抓交替結合。對臺灣讀者來說,或許覺得這樣的考察還不夠詳盡,不過在我看來,這已經展示了作者的用心;甚至可以說,作者對妖怪存有敬意。

敬意──對創作來說,這似乎虛無飄渺,但我認為不可或缺。

➤思索妖怪在「經過了千年之後」的現在

奇幻故事有個特徵,就是擁有顛覆邊陲與中央的力量,甚至逆轉刻板印象中的善惡。舉例來說,「女巫」在現實中仍是罵人的貶義詞,但在奇幻故事裡,女巫可以是正面人物,甚至是主角。

為跳脫僵化的秩序,妖怪在現代創作中逐漸轉為正面,甚至有些故事——譬如noho《隔壁的妖怪鄰居》──將妖怪徹底無害化,與奇幻種族無異。意思是,即使外貌與能力不同,奇幻種族基本跟人類共享人性,能彼此理解。

請想想,人類在上千年間將妖怪貶低為邪惡,主張虐殺妖怪有正當性,大快人心,到了現在,卻為了創作上的方便,直接將妖怪接納為友人、鄰居,彷彿那千年的虐殺史從未發生過⋯⋯這,對妖怪有「敬意」可言嗎?

我不反對《隔壁的妖怪鄰居》那樣的溫馨故事,然而敬意涉及到的嚴肅性,會迫使作者思考「妖怪在這個時代,適合以怎樣的形象出現」。只要認真回答,自然就能從「追求成功的妖怪作品公式」的迷思中解放了吧?

不過,這不保證能創作出好作品。敬意只是基本,最重要的,依舊是元素比例的調度。妖怪可以有推理故事、戀愛故事、冒險故事,甚至科幻故事,說到底,過度執著於妖怪也是一種迷思。而創作者的工作,就是跨過那些迷思,找到屬於自己的答案,還有傳達給讀者的方法吧。●

![]()

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

- 第7期封面繪製:韋宗成

- 全台索取地點詳情:請點我

- 了解更多:歡迎上「國家漫畫博物館籌備處」官方網站

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》如何讓耳熟能詳的本土魔物走進故事?」。

人物》寫這本書的時候,我感覺自己終於自由了——專訪韓國作家千明官

韓國作家千明官的長篇小說《鯨》,不管走到哪裡好像都會被掛上「韓國版《百年孤寂》」之稱,主要因為其行雲流水的魔幻寫實技法。然而,說是「技法」聽起來就像是刻意為之而行——雖然說,整本書隨意捻起一段,都可以找到各種修辭脈絡文化意涵的研究主題——可是,通篇又是那麽暢快舒暢,像是夏日裸泳、又像是披髮飲酒的氣勢,讀起來完全不費力,一邊痛飲一邊讚嘆它的好看。

事實上,魔幻是千明官的日常,捕捉他童年的現實。比起技法,更該講究的是他的記憶力。走過保險業、也入行電影圈,首次創作小說,就把1970年代的韓國搬上來,細細地寫,把曾經不堪入目的生活,像是聖歌一樣地寫下來。

➤大象,以及它巨大的傷口

一切要從那頭大象開始說起。

千明官約莫7、8歲的時候,時值1970年之初,韓國總統朴正熙發動「十月維新」,欲往獨裁政權靠攏,日常普偏壓抑,生活娛樂絕少。就在那個時候,大象出現在他的視野。

——是一頭真正的象,不是文學的隱喻。

「那是馬戲團帶來的。我記得是秋收過後的季節,大家不用種田,難得清閒,娛樂也只是跳舞、玩牌,所以馬戲團來的時候引發很大的騷動。我跟著大人去看,第一次親眼目睹這麼大的動物。」千明官追憶。比起龐大本身,回憶中的象帶給他更多衝擊的是傷痕。

「我記得象的身上有很多皮膚壞死,有些地方甚至還流著血。在那之前很難想像,這麼龐大的動物竟然會受這樣的傷。」

一頭受傷的象,幾乎成為他腦袋的魔,為年幼的自己樹立了一個堅不可摧的價值觀。一是生死關係,二是大物的龐大與其生命的能量或許是背道而馳。在小說《鯨》裡,所有最巨大看起來最不可思議的生命本體,都會狼狽地死去,然而死亡本身亦毋需放置太多感傷,就和「生」未必要寄託太多狂喜一樣。

千明官說:「我好像從那之後一直都是這樣,覺得生與死都是很自然的現象,沒什麼太沉重、太嚴肅的感受。像這次書展來台灣之前,我有個很親近的朋友的母親過世了。對我來說,人到了一定的時間就會走,我對於自己的生命狀態也是這樣看待的。」

延續這樣的感受,越巨大的東西好像越逃不過被凝視的死。「你看嘛,不要說大象、鯨魚那種,過去地球最大的動物是恐龍,也死得很慘啊。越大的東西好像越不利生存,發生意外的時候就很難逃嘛。可是,像是蟑螂那樣小小的生物,生命力就非常強韌喔。」

依循這個邏輯說,彼時生活在農村的小小千明官,看著身邊同樣小小的人們強韌的生存,對比當時現實中迎來的巨大時代悲劇,兩相撞擊,生而成《鯨》。

➤衝破慾望,迎接必然的毀滅

當然,小說是在千明官生命很後來才出現的撞擊。在此之前,第一個撞進他生命中的,是從獨裁政權的縫隙中鑽進來的POP Song。

「70年代的我所生活的韓國村落,有一個讓我印象很深的事,當時朴正熙政權推動了新鄉村運動,所以印象中我童年時的畫面許多事件都翻轉得很快。原先大家都是住在茅草屋,雖然不真的餓過肚子,但食物好像也不是非常充裕。雖然如此,運動所帶來的改變,加速農村的現代化進程。我大概就是在那個時候接觸到POP Song還有美國50、60年代的西部牛仔電影。哇,當時衝擊真的很大。」

電影帶給千明官的龐大震撼其實不亞於一頭象在眼前。

同時,聽他這麼講述過往生活,《鯨》的故事面貌也依序如拼圖一般被譜出。在小說中,貫串故事的角色金福也是因海洋的鯨、地上之象而大受衝擊,而首次進電影院觀看電影的轟炸也影響了她的一生。這樣一想,這部小說簡直可視為千明官半自傳作品,埋了太多他的孩提時光進去。

那麼,為什麼小說中所有主要發聲者,都是女性呢?

在這部作品裡,男性或者插科打諢,或者是人生過客,真正帶動時代轉變的重點人物都是女性。

對此,千明官說:「我小時候看周遭的女性人物,就覺得她們的生存能力真的非常強。當然,現在社會漸漸來到豐衣足食的狀態,人們有閒暇發展其它事情,人的強韌會往不同面向發展。可是彼時彼刻,在生存嚴峻的狀況下,我身邊所見的女性還是展現不可思議的韌性。我覺得,這跟後來影視中所傳達的女性面貌都很不一樣欸。」

從事影視工作數年,千明官有感,雖然女性印象已在近年層層翻轉,但是最為人所知的幾個角色,仍是以愛情片中的女主角最為人津津樂道。

「那些角色儘管再怎麼改變,還是難免刻畫得太柔軟,但是我更感興趣的是一個充滿慾望之人,一個對一切都懷抱著野心的女人,會長什麼樣?」他說。

所以才會有金福這個角色。

小說中,被各種艱困的挑戰摧折踐踏,仍展現出不可思議的生存能力的金福,在事業鼎盛之際,小說劇情巧妙一轉,說金福竟然在人們眼中變成了一個男性之姿,甚至長出男人的性器了——關於這鬼魅的神轉場,此處不可能寫得比千明官精彩,讀者可自行從小說中窺探。只是讓人感到好奇的是,身為作者,到底為何非得讓這角色跨度性別來說話呢?

「因為慾望的盡頭就是毀滅啊。」千明官說,他一直篤信這件事,也確信他筆下的人物在真正抵達盡頭前還不可以毀敗得太徹底,「所以金福必須一直往某個地方衝,不斷打破各種界線。我當時就想,一個女人如果把世界一切都衝破,那還有什麼是世人無法想像的界線呢?大概就是性別了吧。所以對我來說,這個過程是很自然的結論。」

➤身為作家的慾望是什麼?

把生與死看得如此淡然,又將毀滅視為慾望後的必然。我們在採訪結束之前問的最後一個問題是——「如今身為作家,你是否也有自己的慾望?在創作《鯨》時,是否也存有衝破什麼的野心?與此同時,可曾被恐懼束縛?」

這個問題不是挑釁。要知道,《鯨》雖然讀得暢快,但並不是讀起來會舒坦的作品。它首先著眼的就不是讓人可以心平靜氣的年代,再者,書中描述大量的慾望以及欲求不滿乃至於赤裸的愛與恨,都會像是尖刺著人心一樣又麻又癢,覺得痛又覺得快意。

千明官到底是抱持什麼意念寫下的?並且——如其所述,這竟是一本只花3個月就完成的著作?

對此,他回過頭來強調,自己在寫小說之前已經寫很久的劇本了。「寫電影劇本會受到很多限制,可能一頁對話就是幾十億韓幣的差異,所以製片公司、投資方,各種單位都有權利來調整劇本,寫作過程中壓力很大,每寫一句就要思考大家會有什麼反應。所以,等真的開始寫小說的時候,我好像真的沒有任何恐懼,只有快感,我覺得……我自由了?」

他清楚知道,某些段落大概寫過頭了?且真要他形容,千明官只能一再強調,當時的狀況如神靈附體,有人在他旁邊耳語,他因此一面寫一面跳出來向讀者說話,「你不會相信這是真的嗎?」「難道這種事情也可能發生嗎?」像是自己的分靈體在小說中也跟著喃喃自語。雖然如此,整段創作過程,依然是他徹底解放的狀態。

「有些人問我會不會回到電影圈?我的答案都是一樣的:我不想再回去那裡,太耗時,又有太多限制。但你說寫作就沒有限制嗎?倒也不是。如果可以,我也不想要再思考創作的東西啊,如果可以用釣魚為生就太棒了喔。」說到這裡,他笑得好真誠。

雖然那麼真誠的盼望每天只要釣魚就好,雖然寫小說看似不必再被任何人的建議所牽絆住了,但千明官還是有個固定式的寫作儀式,如今他努力恪守。

「我一週規定自己要『上班4天』,早上9點到我的工作室開始寫作,7、8點下班……嗯,就像是韓國多數上班族那樣。」他鬆鬆地說,當然也不是在工作室的時候都在寫,也會花時間泡咖啡、認真放空,好好散步個兩、三個鐘頭,和朋友見個面。

他前面提到越大的生物越不利於生存,我姑且勇敢地反問,如今自己作為名氣那麼大的小說家,是否也存有生存的恐懼?千明官聽了一愣,分享自己的寫作日常,說沒真的感覺過自己是大作家耶。而且,他仍重複著那句老話:「生存與衰敗,都是自然現象,我依舊是這麼看待自己的。」

好的。那麼,我們就說到這裡了,最終,以《鯨》裡頭的神靈現身結論:「各位,這就是千明官作為小說家的法則。」●

고래

作者:千明官 (천명관)

譯者:胡椒筒

出版:馬可孛羅文化

定價:560元

【內容簡介➤】

作者簡介:千明官 천명관

創造了破壞人類被馴服想像的故事怪物,小說界的科學怪人。

1964年出生於京畿道龍仁市,從事過高爾夫球店店員、保險公司銷售員等各種工作,30歲後進入了電影圈。從電影觀眾變成電影公司職員,開始寫劇本。電影《槍手》、《北京飯店》等劇本曾被拍成電影,但也有很多沒有拍成電影的。由於懷抱導演的夢想,拿著劇本作為忠武路的浪人流浪多年,直到40歲也沒拍出半部電影。在40歲左右的時候好不容易籌備的電影被推翻,因為生活艱難,在弟弟的勸說下才開始寫小說,直到今天。

2003年《法蘭克和我》入選文學村新人獎小說,2004年《鯨》獲得第10屆文學村小說獎。對《鯨》的衝擊,文學評論家申秀真表示:「我敢說這本小說是文學村小說獎十年來令人驚艷的佳作」。」小說家恩熙京則表示:「不能用人物性格、語言雕琢、有張力的伏筆、起承轉合的結構等現有框架解釋。」

此外,小說家林哲宇極力讚賞:「在他的豐富奇特的想像力世界裡,包含了對人類現實和生活的具體問題的認真反思,不久後,我們將有機會見到如馬奎斯的《百年孤獨》、鈞特.葛拉斯的《鐵皮鼓》般的感人小說。」

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量