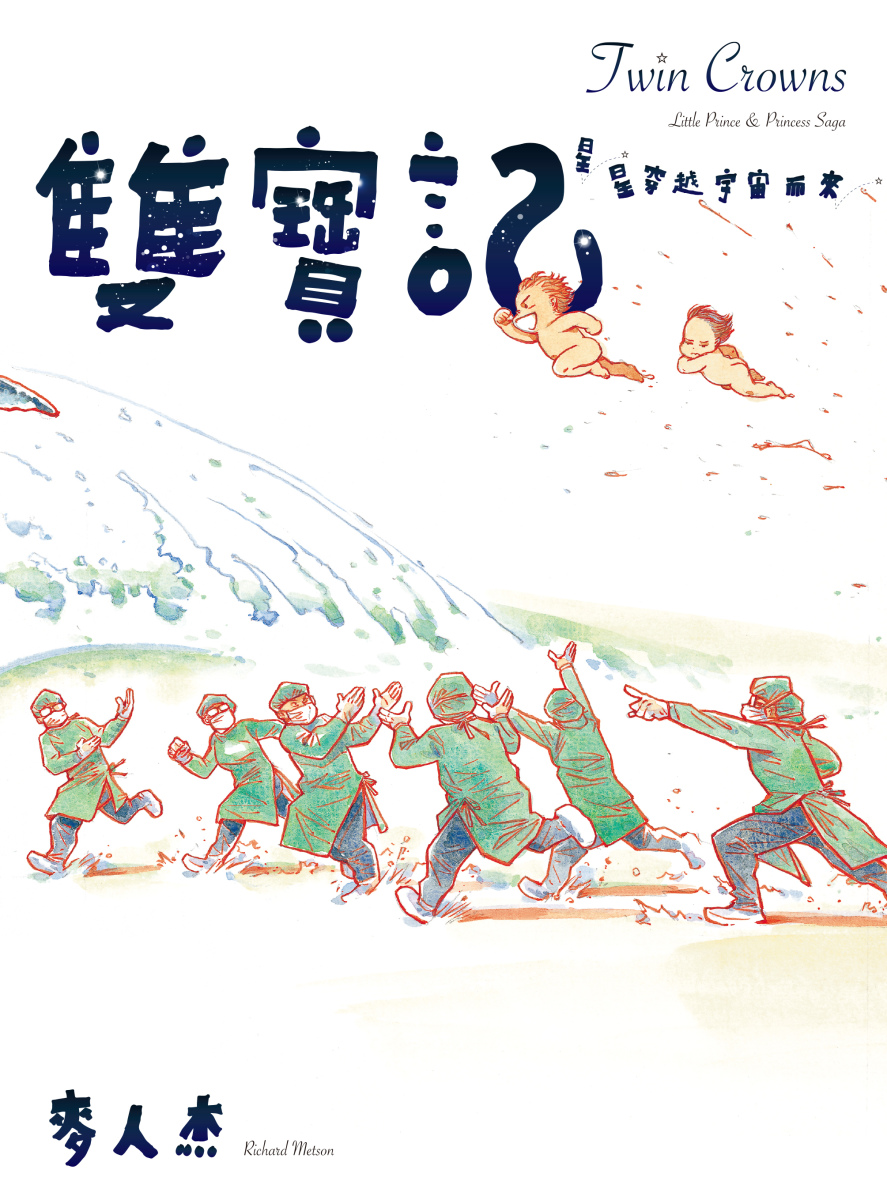

書評》獻給夠好的平凡家長/小孩的荒謬爆笑星際悲喜劇:《雙寶記―星星穿越宇宙而來》

讀完麥人杰的《雙寶記──星星穿越宇宙而來》,我第一個感想是:原來漫畫家也是人啊。(不是,這是什麼感想?不是人難道他是哥吉拉嗎!)

我的意思是,麥人杰對我來說一直是傳說般的存在。畢竟在我小時候(10歲左右),我就在《腦筋急轉彎》(不是美國電影喔,是台灣自製的機智問答漫畫,時報文化出版)看過他的漫畫了。

當我長大,當了創作者(可惜不是漫畫家,當年我也想過要當漫畫家的,可惜沒有才能),也當了兩個小孩的媽,麥人杰對我來說依舊是傳說。雖然我有追蹤他的臉書,甚至常常在街上看到他(去便利商店或是送小孩上學),我還是抱著敬畏的、「只可遠觀不可褻玩焉」的心情默默地看著他,不敢跟他打招呼(不是,尊重創作者的私人空間,不是基本的嗎!)。

結果,竟然有一天,Openbook要我幫傳說寫書評。當下一整個誠惶誠恐啊。彷彿有人突然跟我說:「喂,你明天去用西班牙文幫一團外賓導覽國漫館,介紹一下台灣漫畫的歷史。」(我不會西班牙文,而且我不懂台漫史啊!)

➤台漫傳說也是為人父

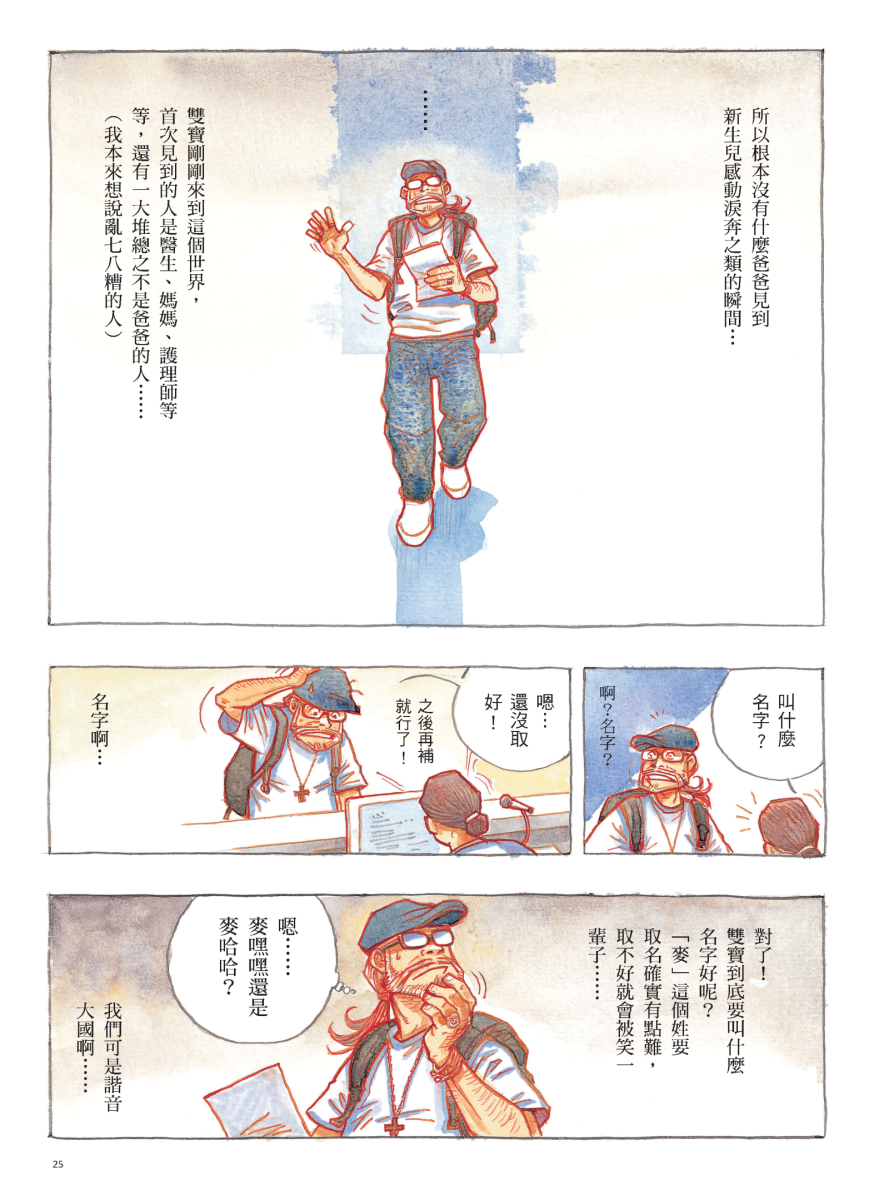

戰戰兢兢打開書,看了幾頁就爆笑出聲,想說:「什麼嘛,原來傳說也是人啊!傳說在面對太太生產時也是緊張兮兮,面對新生兒誕生時也是感動不已又驚疑不定,那不就跟我和我老公一樣嘛!而且,傳說在小孩出生時也是被人晾在一邊,新生兒見到的人根本不是爸爸,而是醫生、媽媽、護理師、還有『一大堆總之不是爸爸的人』,傳說本來還想寫『亂七八糟的人』(頁25)⋯⋯」

好笑又令人同情到,我都想去跟傳說拍肩說:「不要難過,我老二在台灣出生時,我老公也被晾在旁邊⋯⋯因為一切實在發生得太快了啊。」

雖然傳說變成了人,但是傳說和我這類凡人(非漫畫家)還是有很大的距離的。傳說之所以為傳說,就是他可以把「小孩出生」這件事畫得十分像一首史詩,很澎湃(從史前生物開始畫,還有恐龍、鯨魚和克蘇魯呢),很熱血(醫生團隊變成「接生戰隊」,還有一個醫生一直說「我超棒的」,而且一直搞笑)、很現實很血淋淋(陪老婆的時候還要在旁邊分鏡交稿給編輯,但這一點我也不遑多讓,我生完老二幾個小時就發文告訴讀者我翻譯的《如何愛孩子》三刷惹,生產不忘行銷啊)。

好吧,生產的經驗很多人都有(不對,生的人是傳說的太太,不是傳說),但這不是《雙寶記》最感動我的一點。最感動我的是:傳說的一雙兒女,也像我的兩個兒子一樣可愛,一樣難纏。好啦,可能傳說和他太太比較辛苦。因為我們家只有一個自閉症小孩——弟弟,非常可愛,非常認真,但也非常有自己的堅持,比如堅持把電器拆掉,家裡的地板除了樂高,還充滿螺絲釘和電器零件(所以我們家除了「踩到樂高」還會有「踩到電路板」的經驗),傳說家則是有一個自閉症女兒和一個過動症兒子。

一般人聽到「家裡有一個自閉症女兒和過動症兒子」,通常的反應是「哇啊家長好辛苦」,或是「哇啊他們的老師好辛苦」,或是「哇啊他們的同學好辛苦」,更差勁的是「你們是不是有什麼問題才會生出這樣的小孩」,但我個人最討厭的是自以為是的「每個小孩都有自己的步調啊不要擔心」。

這種時候我臉上都會掛著禮貌的微笑(畢竟我是成熟的大人了),內心暗幹:「好啊那我跟你換,怎麼樣?」傳說心中有沒有這樣的OS我不知道,但是他把這些血淚畫成幽默搞笑、易於吞嚥(就像食物泥一樣好吞嚥)、感人肺腑的漫畫,讓不懂特殊兒和特殊兒家長的人可以看到:「喔~原來特生的家長會遇到這些雞飛狗跳的狀況,原來特殊兒會有這些煩惱、挫折感和自責。」然後發展出(希望如此)0.00000001%的同理心。

➤能夠笑那些不好笑的感動

我不知道其他讀者看這部漫畫會有什麼感想,但是看到自閉症姊姊上幼稚園時打過動症弟弟(用棋盤),打到頭破血流,嚇壞旁邊的老師和小朋友,傳說和他太太的反應是:「還好打人和挨打的都是我們家的小孩⋯⋯」看似荒謬,但很真實。因為我的反應應該也會是差不多:「把人打傷!對方家長一定會來索賠!啊我道歉的時候是不是要帶一箱高級水果,還是我要下跪痛哭流涕?」「被人打傷?那一定要據理力爭啊,要對方支付醫藥費,但是也不能態度太強硬,不然會被人認為得理不饒人。比起受傷,我更想知道事件發生之前和之後到底發生什麼事,但是在學校的處理方式通常就是『道歉告誡了事』,除非碰到特別細心特別有耐心又特別有時間的聖人老師⋯⋯」

嗯,這些事很不好笑,但我就是會狂笑出聲。我想,這是為什麼傳說之所以為傳說,就像我佩服的其他傳說,如許佑生(《晚安,憂鬱》作者)、彭顯惠(《半獸人飼育手冊》作者,小間書菜店長)、艾莉森.貝克德爾(《歡樂之家/我和母親之間》作者)、亞特.史畢格曼(《鼠族》作者)等人。他們都可以把「生命中不能承受之重」化為「生命中還算可以承受之重」,而他們達成這個不可能的任務的方式,就是把他們的傷口以輕鬆幽默彷彿蓬鬆厚鬆餅(旁邊加很多醬料鮮奶油還有水果)的方式端上桌,讓讀者覺得「喔我的人生也沒這麼糟」。

我一向認為讀文學的目的就是「看看別人活得有多慘」,所以我自己寫《我媽媽的寄生蟲》和畫《憤世媽媽》時,也是抱著「我要讓別人覺得他們的人生也還可以承受」的心情寫下去/畫下去的。

另外一個讓我十分感動的點,是傳說和他太太努力求子的過程,屢屢失敗但還是因為喜歡小孩而承受懷孕失敗→再次嘗試→再次失敗→再次嘗試的痛苦,讓我想起我爸媽努力生下我的過程。我父母也是老來得子,我也是個得來不易的孩子,也是早產兒,我媽也像傳說的太太一樣,被醫生拿去當教導別人的教材(我媽還是台大醫院的教材咧)。

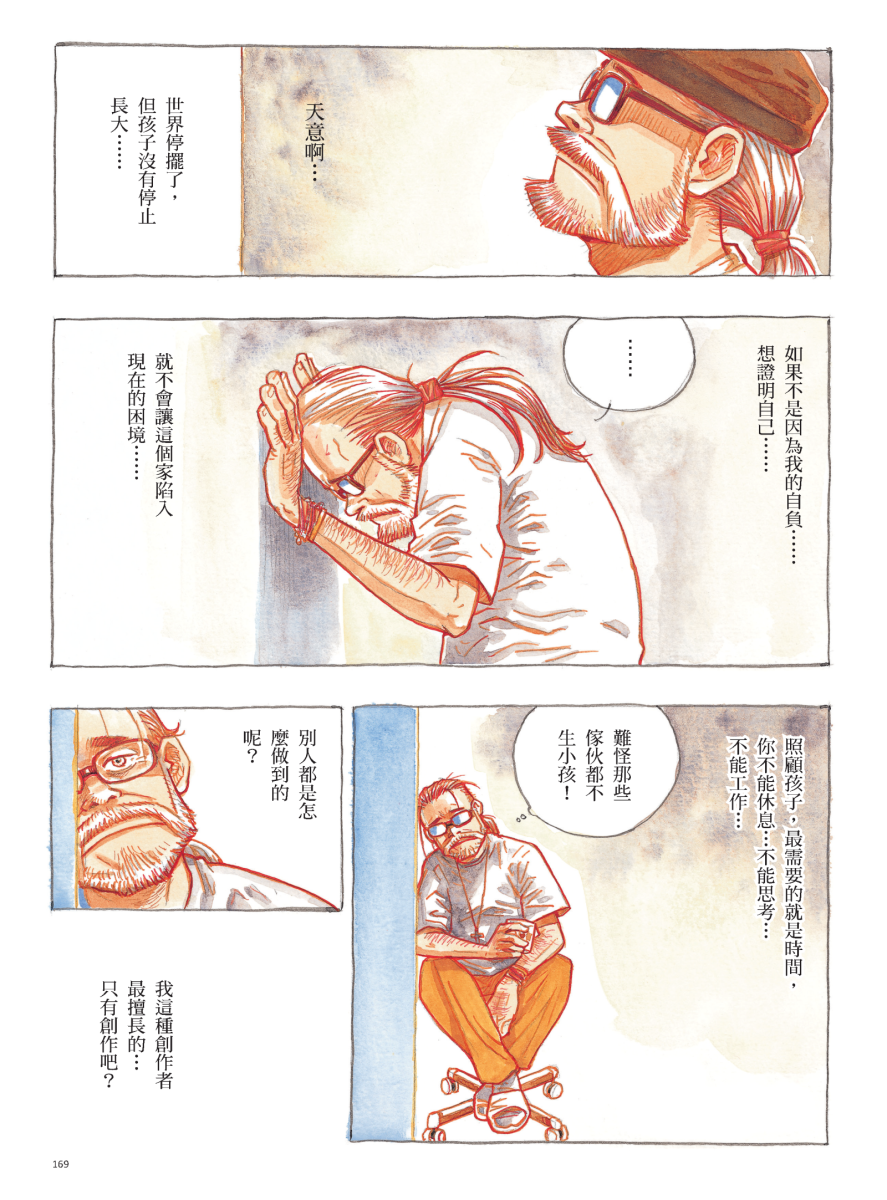

另另一個也讓我十分感動的點,是創作者在生活和創作之間的失衡(自從我當了媽媽很多人喜歡問我「創作與生活如何平衡」,每一次我都必須打醒他們的幻想:「沒有這種事,那是神話。」)。傳說很誠實地畫出這份失衡,也畫出對自己的懷疑和家長創作者的血淋淋現實(「照顧孩子,最需要的就是時間,你不能休息⋯⋯不能思考⋯⋯不能工作⋯⋯」然後旁邊有一個對白框:「難怪那些傢伙都不生小孩!」)。

➤回到交響樂般的漫畫

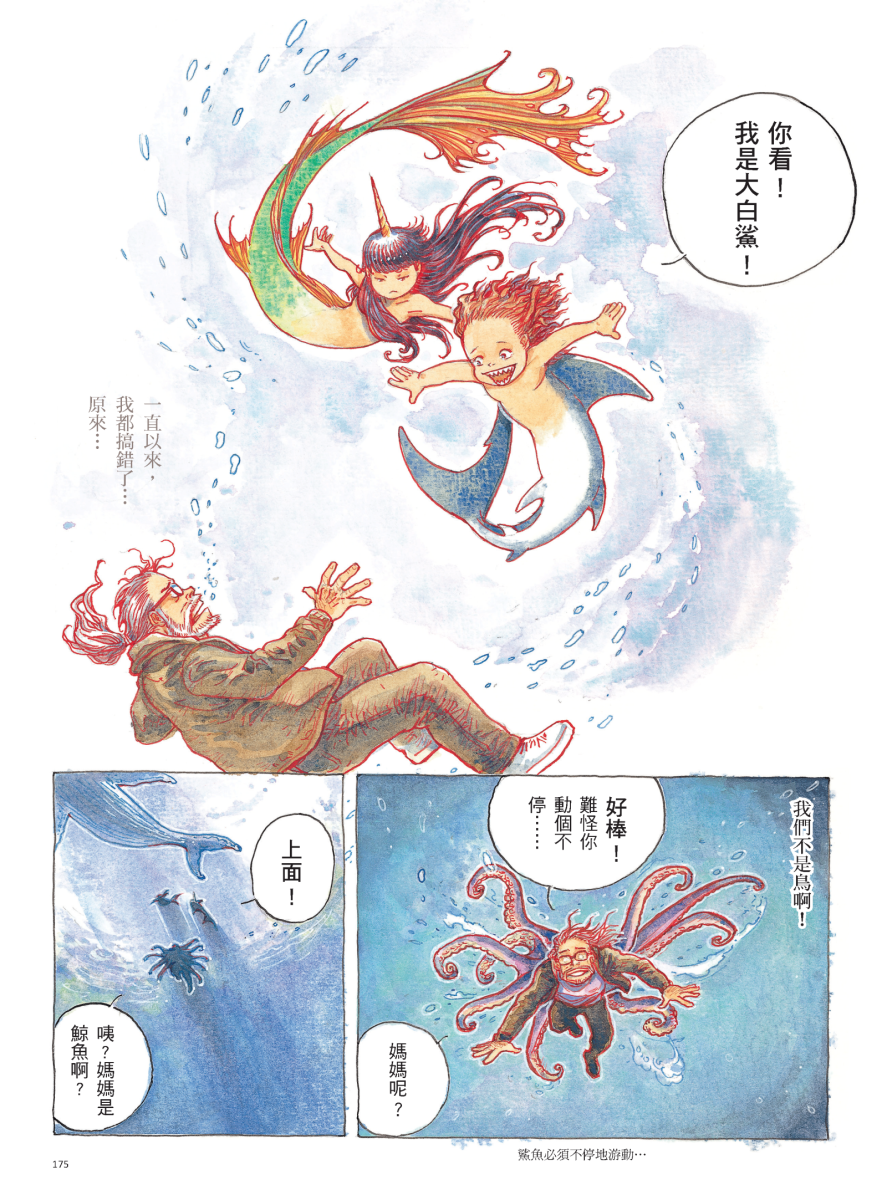

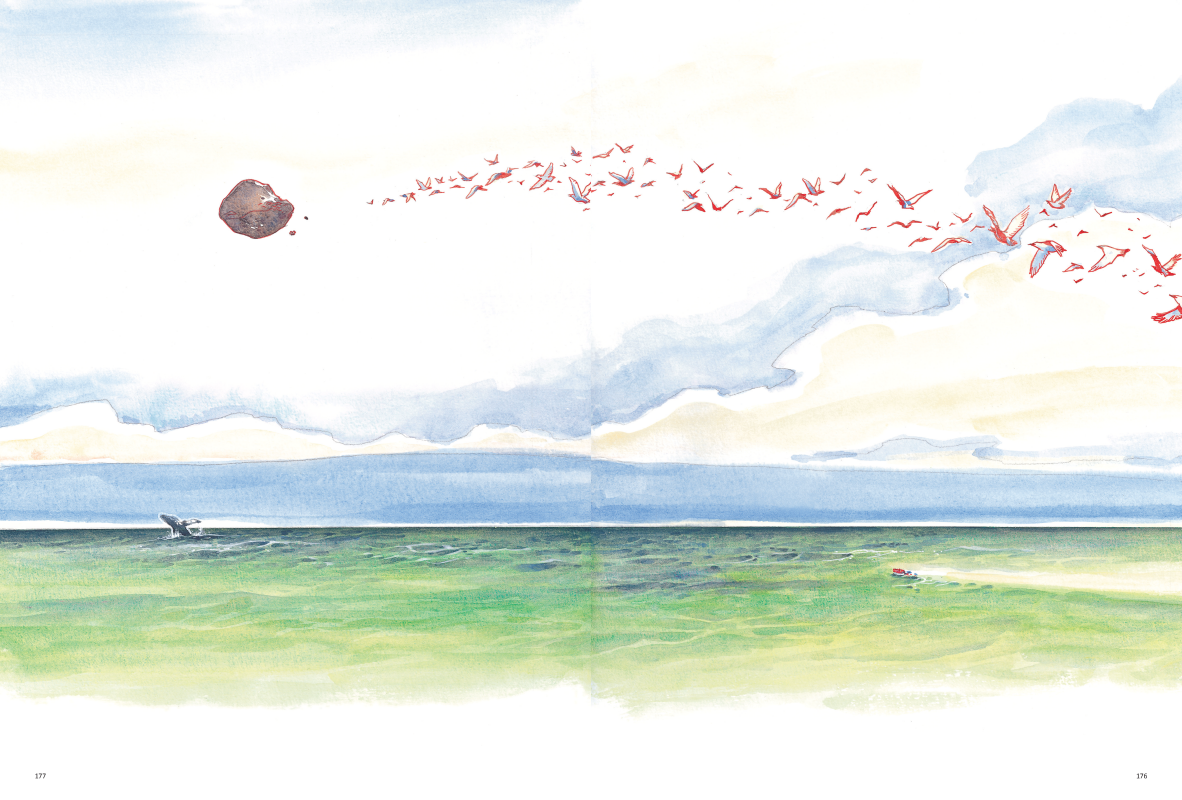

我非常喜歡本書最後幾頁,傳說手抱小孩,看著靈感像白鴿一樣飛走,然後自己慢慢下沉,沉到海裡,卻遇到雙寶(人魚?鯊魚?),傳說本人也變成章魚(克蘇魯?)

然後天空中是傳說的太太(鯨魚),也就是媽媽⋯⋯那一幕我看了十分感動。大片的留白,可說是我們創作者內心的沙漠(啊~我寫不出來),但也可能是海闊天空(耶,不用交這麼多搞,爽)(才怪,沒有稿約就沒有錢)。

多層次的敘事(文、圖、畫外音、對白框、效果線的對話),我想是《雙寶記》這本漫畫最迷人的地方。這時候就忍不住嫉妒起圖文創作者。我們作家呢,只要寫文章用多一點括號(比如本文),就可能被編輯建議:「要不要少用一點?」不客氣的讀者還會說:「你是不是不會用標點符號?太多括號影響我閱讀。」(但我承認這是事實,括號太多確實很煩人。)

但是在漫畫上,這一切都可以並陳,彷彿交響樂。不過要能做到這點,也是需要功力。像是《躲在超市後門抽菸的兩人》和《歡樂之家》在這方面就做得很好(而且他們的畫外音和畫內音還會互嗆,很有趣),但其他的漫畫如《麻辣教師GTO》的文字就讓我感覺有時候太多(雖然整部作品我是很喜歡啦)⋯⋯

作品最後,傳說說,這本書的目標讀者是「未來的雙寶」。這個理由看似渺小自私,但卻偉大又真實無比。到頭來,我們都是為了自己以及自己心愛的人創作,而讀者,也是為了自己和自己心愛的人閱讀。如果沒有這個「為自己創作」的堅持、初心和傲氣,只為讀者/市場寫或畫的作品,都會是虛假的。只有當「我」在作品中有存在的空間,作品才能打動「我」以外的其他讀者。這大概就像,如果一個媽媽說「我100%為小孩活,我沒有自我」,我會覺得她好恐怖,只想要「塊陶啊」,不會想了解她的人生。

因為這本書在講傳說身為「人」那一面的故事,所以它能打動我,我也希望它可以打動其他讀者。這是為什麼,我把標題定為「獻給夠好的平凡家長/小孩的荒謬爆笑星際悲喜劇」。小孩就像外星人來到地球,接待外星人的家長,也變得像ET裡面那些小孩,會被政府追殺(呃不是,追捕),必須練出騎腳踏車飛上天空的能力⋯⋯他們平凡的生活,因此變得不平凡。

希望這本書可以被宇宙某個地方的讀者(們)看到,然後有一天當我們遇見,可以眨眨眼,問:「你也會騎腳踏車在天空飛嗎?」(不是,我是說,我們可以說,你也喜歡《雙寶記──星星穿越宇宙而來》嗎?)

希望到時候我們不用語言,而是用一個很酷的、心領神會的眼神就可以彼此理解。就像傳說和他的小孩,有時候不一定都能用語言溝通,但在心裡某一塊,可以互相理解。●

|

|

|

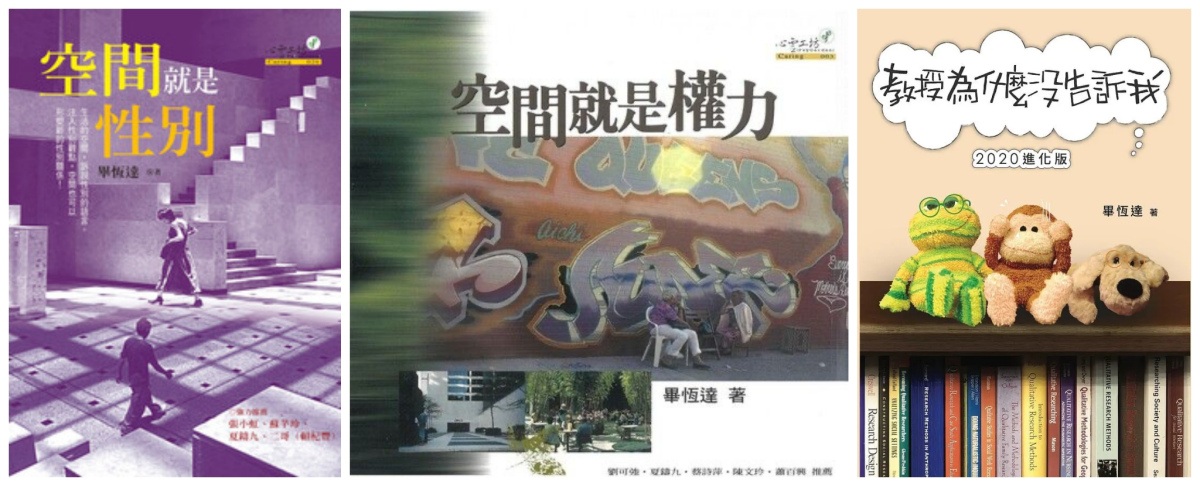

作者簡介:麥人杰(Richard Metson) 1964年生,射手座A型。 其畫風多變,筆觸犀利,且能文能武,是台灣漫畫風格最多樣、創作形式最多元的漫畫家。 1984年以《天問》榮獲中國時報全國漫畫大擂台第一名後,開始展現其豐沛的創作能量:參與《歡樂漫畫半月刊》、《星期漫畫》、《PLAYBOY》雜誌連載,短篇漫畫如《劇場》、《吉娃娃》等;科幻類如《鳥人》、《零代傳說》;少年漫畫如《天才超人頑皮鬼》、《花木蘭》、《恐龍酷酷跳》等;喜劇類如《腦筋急轉彎》、《酸甜苦辣留言版》;黑色恐怖如《黑色大書》;圖像小說如《麥先生的麻煩》、《期限》;又或是台灣第一部情色漫畫作品《狎客行》、《九真陰經》、《現代狎客行》;參與羅浮宮漫畫計畫,創作合輯《羅浮7夢:台灣漫畫家的奇幻之旅》,以及近期創作漫畫《鐵男孩》。 |

雙寶記:星星穿越宇宙而來

雙寶記:星星穿越宇宙而來

OB短評》#566從土地裡深根發芽的極品好書懶人包

●日花閃爍:台語的美麗詞彙&一百首詩

温若喬著,時報出版,450元

推薦原因: 知 文 樂

你知道木漏れ日(komorebi)的台語怎麼說嗎?答案是:日花,Jít-hue。光是這個典麗堂皇的開頭,你就知道這會是一本可以住進來的台語詩集。【內容簡介➤】

●辛波絲卡全集

Wiersze wszystkie

辛波絲卡(Wisława Szymborska)著,林蔚昀譯,黑體文化,1200元

推薦原因: 文 樂

這世界從未停止閱讀和引述辛波絲卡。他的文學遺產不只是一篇篇跨越時空、持續傳頌的詩作,更有跨越世紀見證歷史的廣泛性、厚度與整體性,是近代詩人少見的格局。因此這部收錄詩作橫跨1945-2011的全集,涵納的不只是詩人個人的歷史,更是一個世紀的無形遺產。【內容簡介➤】

●酒與妹仔的日常

酒與妹仔的日常、林國峰著,寶瓶文化,400元

推薦原因: 議

「酒與妹仔的日常」由一群新世代酒店服務業工作者組成,辦理酒店文化講座、拍攝紀錄片、扶助弱勢、累積口述,自主生產論述與紀錄,並將階段性成果集結在此書。書中有職人般的業內行規分享、有民族誌式的田野反思,更有個人情感與勞動的傷痛。這些內容把被形容為「下海」的低階工作,寫成一部「靠岸」的人性思索與社會寓言,更是一群「撐家」女力的時代證言。【內容簡介➤】

●樓上的熟食店

飲食、閱讀、關於飲食的閱讀,與閱讀時的飲食

The Upstairs Delicatessen on Eating, Reading About Eating and Eating While Reading

德懷特.賈納(Dwight Garner)著,黃心彤譯,二十張出版,450元

推薦原因: 樂

書名乍看像街坊溫馨故事,或飲食踏查札記,副標則更明確地將這本超越框架的文集,指向一種神經質式的重複與雜揉。說此書帶來閱讀的饗宴可能太文雅,一頁一頁的內容堆疊的,更像是無止盡失控的辦桌,對台灣讀者來說更道地。這些特殊性,讓這本「回憶錄」讀來不是極好就是問號,而愛書、熱愛生命的讀者答案應該會是一致的。【內容簡介➤】

●往事首映會

彭紹宇著,木馬文化,380元

推薦原因: 議 文 樂

這部小說意圖處理台灣「歷史」,更有著解構「時間」的野心。以時空穿越的設計對比沒落靜止的老戲院,「千禧」後的破碎史觀、對位上個世紀中期的「千歲」遺緒。在這樣對立的時間感中,折疊交織的時間意識在1955-2035的在地歷史軸線展開。敘事細節展現作者拿捏時間質地的深淺調度,在不同向度映照了當下世代的史觀。【內容簡介➤】

●雙寶記

星星穿越宇宙而來

麥人杰(Richard Metson)著,大辣文化,580元

推薦原因: 知 議 樂

這對麥氏龍鳳胎也太有戲了,簡直是漫畫家把拔的災星、救星與福星!超強的水彩畫技臨場感十足,將這些親子時光烘托得笑中帶淚,五味雜陳。梗上加梗,堪稱麥人杰的梗王之作。【內容簡介➤】

●宇宙思考

在浩瀚星河中找到自己

宇宙思考:宇宙を知れば、視点が増える 視点が増えれば、モノゴトの本質が見えてくる

天文物理學者BossB著,林詠純譯,今周刊,550元

推薦原因: 知 思 樂

將天文物理學的成果,從純粹知識轉化為可運用的思考工具。藉由拉開時間與空間尺度,引領讀者在仰望浩瀚星空時,回返對世界與自身的省思。於是知識不再遙不可及,在作者的「宇宙鍊金術」中,提醒我們人生的短暫與人類的渺小,進而鬆動對現實的既定理解,以更靈活的姿態面對不安、焦慮與困境。【內容簡介➤】

●花農之子

陳二源著,九歌出版,300元

推薦原因: 議 文 樂

寫花農之子因何成為花農。於日常中慢慢累積生命的重量,將喜怒哀樂託付於花草的隱喻與遊戲的世界觀,讓身體、血緣在土地上反覆打磨出的能量,雕鑿出一處文學的洞天。當花農成為前花農,那些花草、泥土、節令與親緣所帶來的起承轉合,也都化為一段細膩而誠懇的回望。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量