繪本大師》與孩子的美好邂逅:繪本藝術家市川里美的世界之旅

法國印象派畫家暨雕塑家竇加(Edgar Degas)因富於創新的構圖、細緻的描繪和對動作的透徹表達,使他成為19世紀晚期現代藝術的大師之一。他最著名的繪畫題材包括芭蕾舞演員和其他女性、以及賽馬。

竇加認為芭蕾舞是現存唯一的希臘人體動作總合,為之著迷不已。為了描繪芭蕾舞者的千姿百態,自1870年代,他宛如在歌劇院上班的公務員,每天駐守舞台後台和排練室,專注且勤奮的速寫舞者的律動。最後他完成的芭蕾主題相關作品超過1500件,其中包含素描、版畫、粉彩、油畫和雕塑等不同媒材。

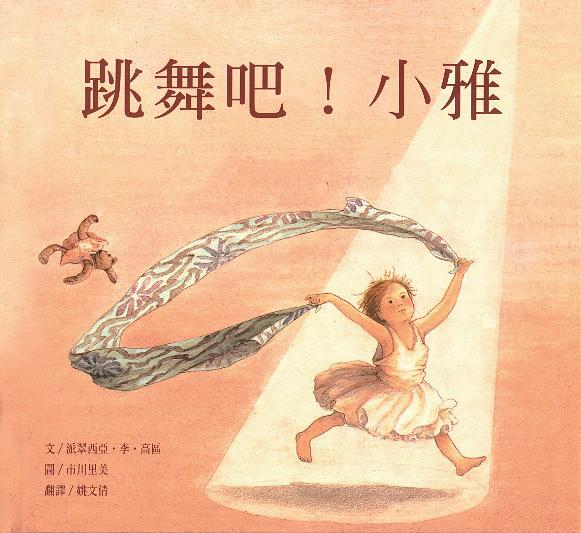

日裔留法的圖畫書作家市川里美,在長住巴黎的日子裡,或許受到了竇加的啟發,也或許在奧賽美術館為名作《芭蕾課》而悸動。1989年她和文字作家Patricia Lee Gauch合作,出版了《跳舞吧!小雅》(Dance, Tanya),之後並以10年的時間,陸續完成「Tanya六部曲」。

竇加出生在巴黎的富裕人家,從小即浸潤在豐富的藝術環境中,而市川里美這位日裔藝術家,又是如何遠渡重洋,來到這座藝術之都呢?

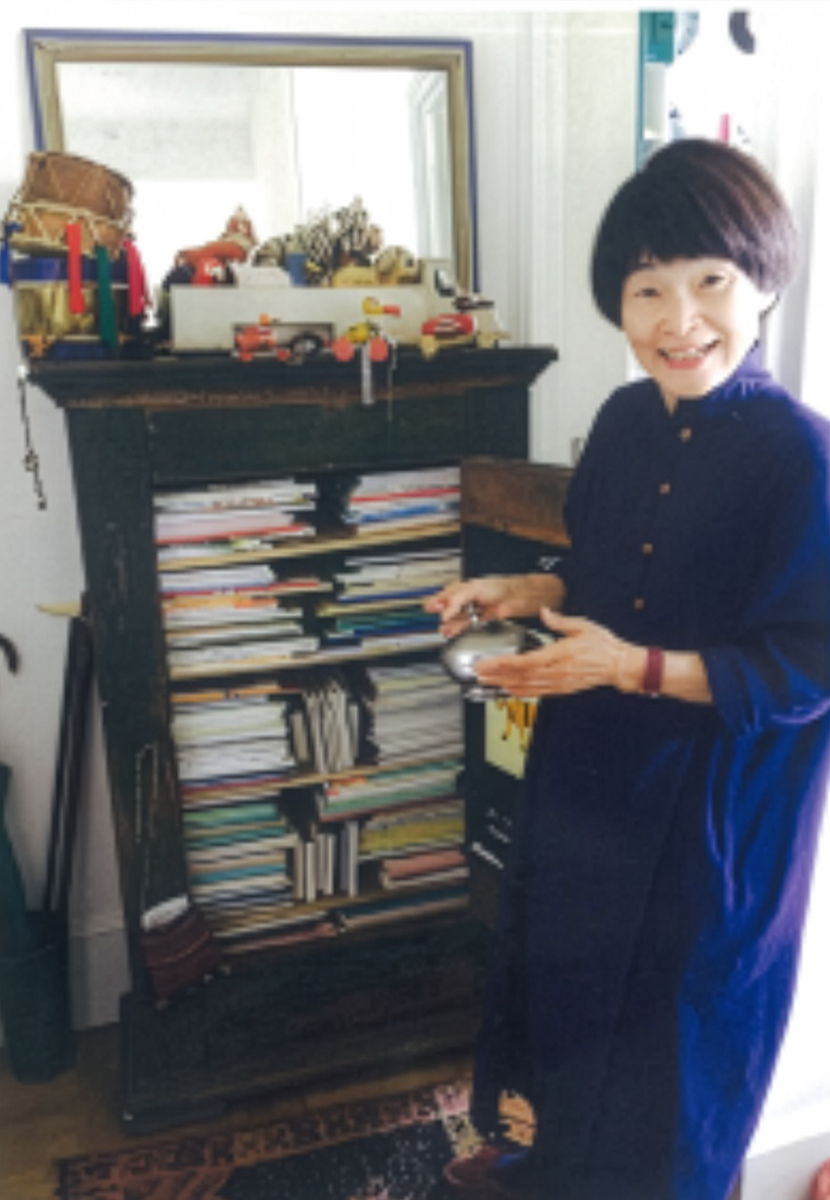

市川里美(Satomi Ichikawa)於1949年1月15日,出生在日本岐阜縣大垣市郊外的一個小村莊。寧靜的村落圍繞著稻田和菜園,她的童年就在大自然中度過。7歲那年,身為教師的父親因腎臟病過世,她和祖母、母親和妹妹繼續在這個村莊過著傳統的生活。

個性嚴肅、心志堅毅的母親一力負起生活的重擔。她拼命的工作,總是忙個不停,很難有機會和女兒說說話,也從未和女兒讀過繪本。市川經常獨自一個人待在田野裡好幾小時,做著白日夢、採摘鮮花或在菜園裡玩耍。但她並不感到孤獨,因為祖母特別寵愛她,會為她講各種有趣的故事,祖孫倆擁有許多美好的時光。

小時候的市川很固執,沒有人能強迫她做不喜歡的事。在充滿傳統氣息的環境中生活,她卻對插花、茶道、和服,甚至日本料理都不感興趣,也很少畫畫。她只是想像著遠方,渴望能有新的體驗,並有機會探索其他國家和文明。

約莫15歲時,她讀到一本莎岡(Françoise Sagan)的小說,之後又讀了勒克萊喬(J. M. G. Le Clézio)、卡繆(Albert Camus)、尚.惹內(Jean Genet)和西蒙波娃(Simone de Beauvoir)的作品。雖然當時只是一知半解,但在閱讀的過程中,市川彷彿置身於輕盈飄渺、轉瞬即逝的泡泡中,這讓她開始作夢,且意識到這個世界上還有其他文化和不同的思維方式。她想望找到一個自己喜歡的小角落,按照自己的意願生活,她清楚的知道自己一定要離開,去發現、去創造。

20歲那年,市川從短期大學的家政科畢業後,到東京的奧林匹克中心工作,負責為年輕的運動員制定均衡的飲食計畫。她省吃儉用,一心想存錢去歐洲旅行。1971年的春天,她帶著少少的行李和滿懷的希望和夢想,終於出發了。但是該去哪裡呢?她認識的義大利友人建議她去佩魯賈大學學習義大利文,於是她勇敢的踏出探索世界的腳步。

然而待在義大利9個月之後,她幾乎花光了所有積蓄,必須找份工作謀生,她可不想就此回家。她聽說在巴黎可以當互惠生(Au Pair)來換取食宿,還可以有學習語言的機會,立刻決定奔赴巴黎。她在聖誕夜抵達巴黎,在拉丁區找了一家小旅館住下,當她佇立在塞納河畔,看著眼前的建築和萬家燈火,已經深深的愛上了這座「光之城」。

市川默默立誓:無論如何都要留在巴黎,也許有一天,在巴黎的閣樓裡能擁有一間小房間。但她不認識任何人,而且身無分文,也不會說法語。她報名參加了法語聯盟,每天都去上語言課,之後透過學校找到了一份互惠生的工作。早上上學,下午幫忙寄宿家庭照顧孩子,她就住在寄宿家庭閣樓上的小房間,沒想到心願這麼快就實現了!

沒有家人、沒有朋友、沒有錢,市川卻過得很開心。整座城市就是一件藝術品,和諧優雅的建築、看也看不完的博物館,連鵝卵石路和古老的牆壁,都帶給她難以言喻的感受。週末時她經常到跳蚤市場閒逛,那裡猶如一座巨大的露天博物館,展示著古老而美麗的物件。其中她最喜愛的是孩子玩過的娃娃和玩具,總是讓她想起和祖母一起度過的美好時光。

有一天,在一家舊書店的書架上,一本兒童圖畫書吸引了市川里美的目光。在那之前,她從未關注過圖畫書,小時候也沒有接觸的機會。她唯一記得的都是些老式的故事,開頭都是「很久、很久以前」,講述武士、女巫或繼母的故事。那些邪惡的角色讓她心碎,甚至讓她做惡夢。

然而這本《女孩與男孩:城市與鄉村風景》卻截然不同,由Louis-Maurice Boutet de Monvel繪製的插圖非常精美,色彩溫潤柔和,孩子的表情也無比逼真。這些畫作散發出來的純真令人安心,深深打動了市川的心。雖然她從未學習過美術,但她知道如何辨別令人賞心悅目的畫作。

她也想和de Monvel一樣,畫出快樂的小孩,於是迫不急待的買了一小盒水彩顏料,將她當保母時,在盧森堡公園見到的小孩玩耍場景和人物畫下。

市川聽說英國以童書出版聞名,而當時法國的童書並不多。即使她對倫敦一無所知,隔年夏天還是帶著畫稿前往,但是要給誰看?她也不知道。抵達倫敦後,她走進一家童書專賣店,在筆記本上記下了十幾家出版社的地址。

她首先選擇離書店最近的William Heinemann出版社,雖然沒有預約,一位女士仍然和善的接待了她。她看過市川的畫作後,被作品中捕捉到孩子們玩耍時洋溢的快樂活力所吸引,直接表示:「我們想出版它。」

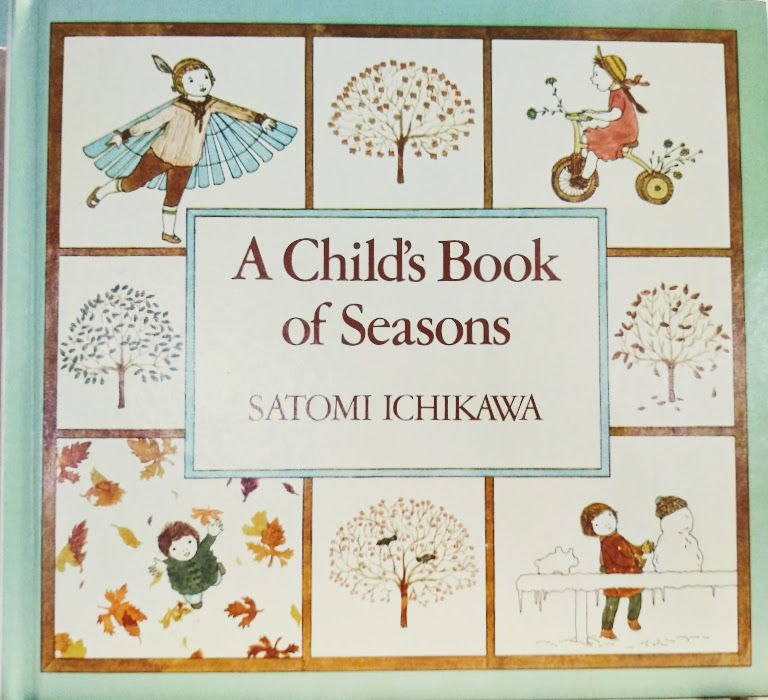

這本書描繪隨著四季流轉,孩子們天真爛漫的情狀,沒有故事,每頁只有兩行文字說明。市川雖然師法她心儀的de Monvel,但也帶有英國凱特.格林威(Kate Greenaway)風格的意趣。或許是奇蹟,也可能是偶然,事情就這樣發生了!就這樣,市川的第一本書《A Child’s Book of Seasons》於1975年在英國出版,並被翻譯成6種語言。這本書就此打開了市川童書創作的大門。

不過她卻感覺到自己的侷限,因為以前從未練習過繪畫,缺乏練習是很大的劣勢,她的畫作變得重複,自己看來非常無聊。於是她開始「寫生」,只要有時間,她就帶著素描本去托兒所、動物園、舞蹈班、藝術學院和花園,觀察和記錄孩子們的形象和動作,這是擺脫原地打轉的唯一方法。

經由寄宿家庭的介紹,市川造訪了英國肯特郡的約翰.內斯菲爾德醫生和他的妻子史黛拉。他們的家是一棟美麗的16世紀老宅,圍繞著美得讓人窒息的鄉村景色,但最特別的是他們熱愛動物。這些動物都不是買來的,而是鄰居和村民們把各種生病、受傷或被遺棄的動物,帶來給他們照顧。所有動物都在花園裡找到自己的位置,過著幸福而平靜的生活。

內斯菲爾德醫生並非獸醫,而是畢業於劍橋大學的醫生,退休後便來照顧這些動物。每天晚餐後,醫生都會拿著放大鏡,一遍又一遍的閱讀達爾文《小獵犬號之旅》。書中講述加拉巴哥群島的故事,以及那裡豐富的生態資源,一個全新的世界向市川展開。醫生夫婦就像她在英國的父母親,接下來的15年,她每年都會到農莊住上兩個月,直到他們過世。

這個人與動物和平共處的地方,是市川夢寐以求的天堂,也是她人生的轉捩點,讓她重新發現自己對繪畫和說故事的熱愛。醫生夫婦生活的方式啟發了她創作「蘿拉系列」(Nora series):《星星回家了》蘊藏著她對祖母的思念;《強恩的動物醫院》描繪的正是內斯菲爾德醫生和他的動物世界;《玫瑰花開了》分享玫瑰的馨香;而《班尼的溫暖禮物》是她和動物共同生活的美好記憶。

故事中的蘿拉就是市川自己的化身。她曾說自己很孩子氣,喜歡收集娃娃和泰迪熊,她喜歡玩樂、喜歡驚喜,喜歡像蝴蝶飛到花叢一樣接近別人。喜愛跳芭蕾舞的小雅也是她,她說:「我整天都坐在書桌前,簡直是個隱士。要是不跳舞,我就活不下去了!」

除了週末,市川每天都去跳芭蕾舞。芭蕾舞是她堅持多年,用來轉換心情和運動的方式。因為衷心熱愛,又親身浸潤於芭蕾舞學習中,難怪她筆下的小雅如此靈活生動。《跳舞吧!小雅》是小雅系列故事的起點,小雅非常喜歡跳舞,但是因為年紀太小而不能去上芭蕾舞課,讓她覺得好沮喪。

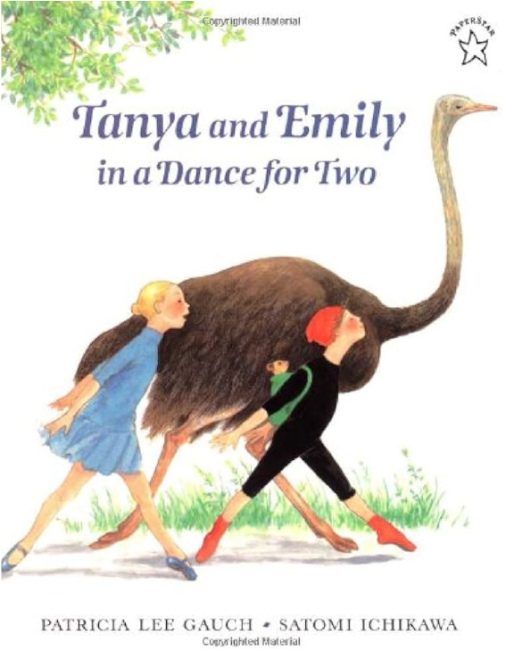

因為小雅的認真執著,終於圓了夢想,但是學習的挑戰隨之而來,她該繼續還是放棄呢?《Bravo, Tanya》描繪的就是她這樣的心境。在《Tanya and Emily in a Dance for Two》中,小雅找到了一起跳雙人舞的好朋友;《Tanya and the Red Shoes》裡,她終於穿上了足尖鞋;《Tanya and the Magic Wardrobe》展開一段劇場中的奇遇;《Presenting Tanya, the Ugly Duckling》寓寄醜小鴨蛻變的經歷,小雅終於幻化成天鵝。

「Tanya六部曲」不僅是小雅習舞的過程,也細膩描寫了一個孩子情緒的變化,以及不斷嘗試努力後的成長。對市川來說,也展現了她長年浸淫在芭蕾之中,對芭蕾舞相關知識的嫻熟,對身體動作流暢精確的刻畫,當然還有她對芭蕾無限的熱情。

1996年的夏天,市川應朋友之邀首次到非洲旅行,也開啟了她日後未曾停下腳步的世界之旅。她穿梭於肯亞和坦尚尼亞的保護區之間,為非洲壯麗的自然景觀和野生動物所震撼,畫下了大量的速寫。回到蒙馬特的小公寓,她腦海裡滿滿是旅程的經歷,再環顧心愛的泰迪熊收藏,心想如果我的泰迪熊去了非洲會怎麼樣?結合二者,於是誕生了《非洲有熊嗎?》。

第一次非洲之旅只是市川環遊世界的開端,她意識到若要深入了解一個地方,她必須獨自旅行,才能隨心所欲的畫畫,還能和當地人一起生活。為此她需要學習他們的語言,於是她到INALCO(國立東方語言與文明學院)學習斯瓦希里語,學了幾年後首先前往坦尚尼亞,接著又去了尚吉巴,陸續完成《Baobonbon》、《Dalla-dalla》等書。

有一次她去了西非的馬利,因為那裡大多數人說法語,她可以暢快的和他們交流與歡笑,更深入了解他們的生活方式。她曾隨嚮導乘獨木舟沿尼日河逆流而上,並參加他女兒的洗禮儀式。她為儀式中犧牲的小羊,想像創作了《Ma chèvre Karam-Karam》(我的山羊卡拉姆-卡拉姆)這本書。

市川越來越喜歡旅行,去探索不同的國家、認識不同的人,這讓她更加好奇,更求知若渴。她三次前往祕魯,逛了市集,欣賞手工藝品,收集了超過50頂的手工編織兒童帽。有一次她搭上一輛滿載人、牲畜和貨物的卡車,去到山谷的一戶人家。和他們生活期間,她發現那裡只有馬鈴薯田和羊駝,但是他們的生活卻與自然非常親密。

離開前,市川問孩子們如果她再來,希望她帶些什麼回來?他們回答說:「冰淇淋!」可是,她怎麼把冰淇淋帶回那麼高海拔的山區呢?回到家後,她一直掛念這件事,為了實現孩子們的夢想,於是她創作了《De la glace aux pommes de terre?》(馬鈴薯冰淇淋?)。

她一直告訴自己,總有一天要寫一本關於沙漠的書。她去過摩洛哥、阿爾及利亞、馬利、利比亞和約旦。2010年,阿拉伯之春剛爆發,她獨自前往撒哈拉沙漠的霍家爾山脈附近。在市集上,她看到那些孩子在玩玩具車,都是他們用回收材料自己做的。她被孩子們的創造力深深震撼,滿懷欽佩的買下其中一輛,也因此觸動了她創作《吉布的小汽車》的靈感。

對市川而言,旅行的意義在於尋找美好而富有詩意的事物。她常被問到她的故事是如何開始的?她的答案是:順其自然。在出發前,大多時候她對即將發生的一切,會遇到什麼人?旅程會發生什麼情況?都一無所知,但每一次出發都令她感到興奮。

當她隱約想寫一個關於大象的故事,她就飛到印度南部的喀拉拉邦,在大象農場待了兩週,創作了《Le bain de Mammout》(小象猛獁)。她到吉爾吉斯坦,發現他們和日本人長得很像,和他們在蒙古包生活,她創作了《こうまのマハバット》(巴哈巴特馬)。

2019年她一時興起,想體驗叢林生活,於是飛往亞馬遜,這段冒險旅程,讓她創作了《Croc-Croc Caïman》(小凱門鱷魚)。疫情期間,打亂了她的旅行計畫,她在家中搜索大量的婆羅洲影片,創作了《しっかりママにつかまって!:ボルネオ島のおはなし》(抱緊媽媽!:婆羅洲的故事)。

在市川探索世界的版圖上,她還曾去過波多黎各,創作了《森からのよびごえ》(來自森林的呼喚);《ぼくの島にようこそ!》(歡迎來到我的島嶼)寫的是南太平洋新喀里多尼亞的故事;《ぼくのともだちガムーサ》(我的朋友加慕薩)是一則古埃及傳說。她的步履至今未停,越南、寮國、大溪地……這一路所有的見聞和速寫,都轉化成一部部動人的作品。

她離開日本多年,但曾與《魔女宅急便》的作者角野榮子,合作了《爺爺的肉丸子湯》和《琪拉的願望》二書。走過世界千山萬水,近年她才創作了兩本以日本為背景的《ハナちゃんのトマト》(花醬的番茄)和《ぼくのカキだよ!》(這是我的地盤!),既追憶童年在番茄園和柿子樹下嬉戲的時光,也流露對母親孺慕的情懷。

市川的母親曾說,女兒的人生對她來說是個謎。她一生務農,種植植物、看著它們茁壯成長,然後與他人分享豐收,是她最快樂的事。她會一直耕耘她的菜園,直到生命的盡頭。小時候在母親耕種的園子裡玩耍的市川,也希望用自己的方式,耕耘她的故事花園,直到生命的盡頭。

她的世界之旅像是沿途採摘美麗的花朵,或在海灘上撿拾漂亮的貝殼,然後帶回家。有些人會用它們製作精美的項鍊,而她則嘗試用偶然發現的點點滴滴,創作出美好的故事。那些都是深深觸動她的寶藏,而她衷心想與人分享。

市川一直夢想創造一些對她意義非凡、充滿個人價值的東西。雖然已經畫了50多年,出版了80多本書,她依然保有童心、創作不輟。她繼續用獨特細膩的繪畫風格,溫柔且富含生命力的筆觸,表現出孩子童稚純真的情感,描繪世界各地孩子生活的樣貌。因為每一本書,都是她與孩子的美好邂逅。●

➤短篇小說獎作家、入圍普立茲獎和美國書卷獎決選的丹尼耶・莫恩丁(Daniyal Mueenuddin),沉寂27年後推出長篇小說《

➤短篇小說獎作家、入圍普立茲獎和美國書卷獎決選的丹尼耶・莫恩丁(Daniyal Mueenuddin),沉寂27年後推出長篇小說《 ➤繼《林肯在中陰》之後,喬治.桑德斯(George Saunders)睽違9年出版他的第二本長篇小說《

➤繼《林肯在中陰》之後,喬治.桑德斯(George Saunders)睽違9年出版他的第二本長篇小說《 ➤以回憶錄《鴻》和《毛澤東:鮮為人知的故事》等傳記揭開近代中國面紗的張戎,在最新回憶錄《

➤以回憶錄《鴻》和《毛澤東:鮮為人知的故事》等傳記揭開近代中國面紗的張戎,在最新回憶錄《 ➤曼布克獎作家朱利安・巴恩斯(Julian Barnes)於80歲生辰(1月19日)隔天出版封筆作《

➤曼布克獎作家朱利安・巴恩斯(Julian Barnes)於80歲生辰(1月19日)隔天出版封筆作《

話題》知道太多是一種危險行為——讀《欸,那個獸醫》

我是個在狗狗陪伴下長大的幸運小孩,離家生活、建立家庭之後,想過無數次「再養一隻狗」,卻總是因為從前在愛犬生病與最終的分離時痛不欲生的經驗而遲疑。另一方面,也因為深知狗狗需要陪伴與大量活動,擔心自己給不了足夠的生活與陪伴品質,幾次都放棄了這個念頭。

後來聽信謠言,養了「以為」比較不需要大量時間空間與財力的鸚鵡,才發現自己已經身在另一個坑裡。坑中歲月不待贅述,倒是有一點與從前較為不同:因為養了鸚鵡,連帶地在購買蛋品時也會留意來源蛋雞的飼育環境、肉品供應商的產業新聞,希望在產業鏈末端的我能夠透過「多花一點錢與時間」來支持在乎畜禽生活品質的畜場主人與企業。

我很清楚,自己所做的這點小事,實際上對於畜牧產業的影響微乎其微,即便是最基本的自我感覺良好,也幾乎泰半仰賴於「知道得少」。知道得少,我所需要做出的犧牲與改變就有限。因為有限所以容易,只要容易說服自己「已經盡力了」,我的人生就能比較容易過得下去。

因此,在展讀《欸,那個獸醫》之前,我已經可以想像,這對我來說會是一種危險行為。

知道的太多、能做的太少,這在任何情況下都是件折騰人的事。而對於產業裡的一環來說,那種無能為力感恐怕是每一秒都比前一秒更為疼痛的緊箍咒。

➤獸醫的愛與現實

《欸,那個獸醫》作者曾達元透過訪談,以「你」的角度寫下了不同領域獸醫師的故事,這些「你」們雖然都擁有獸醫師的專業,但他們可能身在經濟動物的產業鏈中,也可能是我們熟悉的陪伴動物醫師,甚至可能在離島機場擔任檢疫人員,或在屠宰場鎮日面對血流成河。他們成天接觸與服務的對象可能是十二生肖裡的任何一種,但讀罷全書便會知道,他們最感棘手的,通常都是那些動物背後,某一個相信自己是龍的「人」。

作為勞工,他們即便擁有獸醫專業,卻也得為了公司生意而和畜場主人應酬,在離地過遠的法規下,將刻著自己名字的印章遲疑地蓋在各種文件中,卻眼睜睜看著各種不符合動物福利的事件在法規之外橫行無阻,甚至成為慣例。

偶爾我會讀得有點出神,因為在一篇篇人與動物(背後的人)交手的過程中,還會有大量打斷情緒的法規與現實介入,也因此讓我意識到,這些總是被套上「你一定是很有愛心才會做這一行吧」的獸醫們,其實也面臨了同樣的困境:包括他們自己在內的人們,總是期待這是一份有愛就能化解一切困難的職業。但現實不僅無視個人情感橫衝直撞,且無比冰冷堅硬,可沒那麼容易化解。

正如作者在書中提到的:「將愛掛在嘴邊,對那些不得不犧牲的動物們而言,反而是種冒犯。」我想,對獸醫師而言,甚至是對我較為熟悉的出版業,或者所有隱含著理想的工作而言,對「愛」的輕言與濫用,都是一種傷害。

➤女性獸醫的困境

這本寫著獸醫職人生活的散文集,還有一個特別之處,那是最初讓我對這本書好奇的原因:書中所有篇章的原型,都來自「女性」獸醫師。在泰半陽剛的經濟動物產業鍊中,女性獸醫師面臨著幽微的困境,這樣的困境,在不同篇章也以各種身為女性無比熟悉的情境呈現。

那是我長期關注的議題,理當要抓住多數注意力,但我不得不承認,這本書實在讓身為讀者的我非常忙碌。因為閱讀過程中需要同理的情境實在太多了:陪伴動物飼主的著急傷心、經濟動物被放棄後的求生掙扎、需要薪水因此忍受不合理的受雇日常、遵守法規與實務困境之間的兩難、為了理想不得不放棄的生活品質⋯⋯介於報導文學和散文之間的8個篇章,交織出的豈止是獸醫師的職人日常,更映照了生而為人的舉步維艱。

更別說加上一個女性困境之後,那簡直就是「結構性問題」的完美寫照。

因此,當我讀完全書,再次翻閱時,看見初讀時便深受感動連忙畫線的那段金句:「永遠別忘記『獸』在『醫』的前面,這才稱得上『師』。」便忍不住叛逆地在心裡默默對書中曾說出這句話的教授頂嘴:那麼作為一個「人」與「女人」,在獸醫師這個身分之中,又該怎麼樣排列組合,才能在任何情況下都「永遠」適用呢?

那當然不會是一個能夠輕易回答的問題,但或許,我們可以先從《欸,那個獸醫》開始,讓「願意多知道一點」成為鬆解結構的第一步。縱使那對個人而言,絕對稱得上是一種危險行為。●

作者:曾達元

出版:聯經出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:曾達元

1990年生,嘉義大學獸醫系、北藝大文學跨域創作所。不務正業獸醫師,在文字間尋找另一種治療方式。最近又回到豬雞的世界裡。曾獲2022建蓁環境文學獎三獎(〈雞械複製時代〉)、《聯合文學》2025年1月小說新人賞(〈數學問題〉)。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量