2026台北國際書展》泰國主題國訪台作家一覽:CreaTHAIvity,泰式創意生活

文化部主辦2026第34屆台北國際書展即將於2月3日至8日於世貿一館舉辦,主題為「閱讀泰精彩」,主題國為泰國。

泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局(DITP)、泰國出版暨書商協會(PUBAT)共同籌畫,以「CreaTHAIvity|泰式創意生活」為策展主題,聚焦創意如何源於生活、扎根地方,生成於出版。主題國館內規劃「泰國文學精選展」,集結37家出版社,展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL/GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型。

主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品,透過地方書寫與個人經驗,描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景;另一重要亮點「插畫展區:泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品,涵蓋繪本、漫畫與網漫形式,透過創新的視覺語言,重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活。

本次泰國將邀請超過10位風格多元的作家與創作者來臺交流,將於書展期間舉辦多場作家座談、作品分享與跨文化對談活動。此外,泰國主題館將每日推出不同形式的泰國文化體驗,包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動,以及泰語與文化入門體驗,從味覺、身體到語言層面,帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中,並成為文學與創意表現的重要靈感來源。

⠶⠶泰國主題國.作家與展場活動⠶⠶

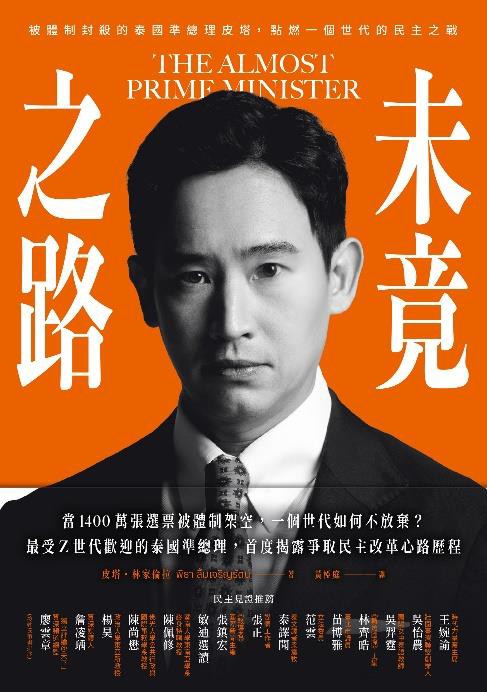

⭓前泰國前進黨黨魁 皮塔・林家倫拉 Pita Limjaroenrat

泰國前進黨前黨魁、前國會議員。2023年,他帶領前進黨在泰國大選中獲得破紀錄的1400萬張選票,贏得國會151席,成為第一大黨,也是最有可能打破軍方與保皇派長期壟斷的政治新星。然而在體制阻擋下,他未能就任總理,並最終遭禁政十年,但仍被視為泰國民主運動的象徵性人物。

皮塔·林乍倫拉現年42歲,哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士,曾任泰國國會議員及前進黨黨魁。2023年5月,他帶領前進黨在泰國大選中獲得破紀錄的1400萬張選票,贏得國會151席,成為泰國史上最大在野黨,也是最有可能打破軍方與保皇派長期壟斷的政治新星。

儘管在體制阻擋下未能就任總理,並最終遭禁政十年,皮塔仍被視為泰國民主運動的象徵性人物,代表著泰國年輕世代對政治改革的渴望。

皮塔領導的前進黨以年輕選民為主力,訴求打破既得利益、推動社會正義,這與臺灣近年的世代政治趨勢高度相關,能引發跨世代、跨國界的民主對話。

活動期冀促進臺泰民間交流,為臺灣社會帶來珍貴的跨國民主對話,並為在臺泰國社群帶來重要的文化與政治連結。

- 民主理想的下一步——皮塔・林家倫拉《未竟之路》新書發表簽書會

時間:2/8(日)19:00~20:00/黃沙龍2F

⭓小說家 威拉蓬.尼迪巴帕(Veeraporn Nitiprapha)

1962年出生成長於曼谷。曾短暫旅外求學於澳洲墨爾本,回到曼谷後進入時尚產業,擔任創意總監、廣告撰稿人。退休後全心投入創作。

其作品以獨特的抒情風格而聞名,深受泰國古典文學的影響,是第一位兩度榮獲東南亞國協文學獎(S.E.A. Write Award)的女性作家,更一舉打開國際知名度,成為泰國最富盛名的作家之一。

第一本小說作品《迷宮中的盲眼蚯蚓》廣受泰國書市好評,於2015年榮獲東南亞國協文學獎(S.E.A. Write Award),奠定了在當代東南亞傑出作家的地位。其作品以獨特的抒情風格而聞名,深受泰國古典文學的影響,之後持續創作,第二本小說《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》於2018年再度獲得東南亞國協文學獎之殊榮,使她成為第一位兩度榮獲該文學獎的女性作家,更一舉打開國際知名度,成為泰國最富盛名的作家之一。2020年第三本小說《淚之湖》(暫譯)出版後,至今筆耕不輟。

- 當歷史入夢:為什麼我們仍為那場未經歷的戰爭寫作?《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》新書分享會

時間:2/5(四)15:30~16:30/主題廣場/主持:吳明益/主講:威拉蓬.尼迪巴帕 - 歷史記憶如何於小說中再現:泰國文學小說傳統漫談

時間:2/7(六):晚間七點半/地點:IN聯經沙龍/主講:《威拉蓬.尼迪巴帕(Veeraporn Nitiprapha)、本書譯者梁震牧

⭓作家、攝影師、政治家 邦波.阿迪雷山Pongpol Adireksarn(筆名:Paul Adirex)

邦波.阿迪雷山(Pongpol Adireksarn)是泰國享譽盛名的作家、小說家、電視製作人暨主持人、野生動物攝影師,並曾任泰國資深政治家。在其卓越的從政生涯中,他曾擔任北標府(Saraburi)國會議員,並歷任外交部長、教育部長及副總理等國家要職。

邦波以筆名 「Paul Adirex」 發表了多部備受讚譽的小說,包括《塔魯陶海盜》(The Pirates of Tarutao)、《湄公河》(Mekong)以及《曼谷王朝:曼谷之誕生》(Rattanakosin: The Birth of Bangkok)。此外,他也製作並主持多檔紀錄片節目,如《超越藍色地平線》(Beyond Blue Horizon)與《環球傳說》(Tales Across the Globe),並出版《我的攝影遊記》(My Photographic Safaris)與《野生動物:尋找瀕危物種》(Wildlife: In Search of Threatened Species)等攝影著作。他的貢獻橫跨文學、媒體、政治及環境保育,影響力極為深遠。

- 泰式創意生活:深耕文化,揮灑想像

時間:2/4(三)13:00 - 14:00/地點:主題廣場/主講人:Pongpol Adireksarn, Kanokwalee Pojanapakorn

⭓小說家卡諾瓦麗.波賈納帕空(Kanokwalee Pojanapakorn)

卡諾瓦麗.波賈納帕空(Kanokwalee Pojanapakorn)是泰國享譽文壇的當代小說家,出生於泰國北部楠府(Nan)的威昂沙縣(Wiang Sa),畢業於清邁大學教育學院。在其數十年的創作生涯中,卡諾瓦麗展現了極其豐沛的創作能量,至今已出版超過 60 部小說長篇作品。

卡諾瓦麗.波賈納帕空(Kanokwalee Pojanapakorn)是泰國享譽文壇的當代小說家,出生於泰國北部楠府(Nan)的威昂沙縣(Wiang Sa),畢業於清邁大學教育學院。在其數十年的創作生涯中,卡諾瓦麗展現了極其豐沛的創作能量,至今已出版超過 60 部小說長篇作品。

她的許多文學佳作因深具大眾魅力,多次被改編成熱門泰國電視劇,例如《迦薩納卡》(Kasa Naka)、《大富豪》(Apimaha Maha Setthi)以及《意外成真》(Tok Kradai Hua Jai Phloy Chon)。這些改編作品的成功,證明了她能跨越文字與影視媒介,精準捕捉讀者與觀眾心靈的卓越功力。

- 從民間傳說到小說

時間:2/5(四)13:00~14:20/泰國主題國館/主講:普拉瑟薩克.帕瑪里、卡諾瓦麗.波賈納帕空

⭓作家 普拉普(Prapt,本名:Chairat Pipitpattanaprap)

普拉普(Prapt,本名:Chairat Pipitpattanaprap)是泰國當代最受歡迎的推理與偵探小說家之一。他的作品常深入探討社會不平等議題,並多次榮獲泰國國家級文學獎項。近期更獲頒來自中國的「微博泰國創新小說家獎」(Weibo Thailand Innovative Novelist Award)。

他的多部作品已被改編為電視劇與影集,包括《大聲喧嘩》(Deafening Chaos)、《永恆之雨》(Eternal Rain),以及廣為人知的 BL 劇集《泰迪熊奇緣》(The Miracle of Teddy Bear)與《日蝕》(The Eclipse)。

其最新小說 《YouPhonic》 是一部關於華裔泰國作家的 BL 故事,敘述其家族在國共內戰期間被迫分隔於泰國與台灣兩地的往事。這部作品的部分靈感,正是源自於普拉普真實的家族史。

- 從小眾走向主流:泰國 BL 文學的演化及藍圖

時間:2/5(四)14:15~15:15/國際沙龍/主持:帕特里克・朗西曼/主講:普拉普、Cali、MTRD.S - 泰國歷史懸疑文學交流

時間:2/5(四)15:30~16:20/泰國主題國館/普拉普、Nattha Kanla (littlebbear96) - 《YouPhonic》:當泰國 BL 遇見台灣,譜出浪漫跨國樂章

時間:2/6(五)15:00~15:50/地點:泰國主題國館

延伸閱讀》寫作,為了國家更自由:融合議題與類型,小說家Prapt的BL實踐 ft. 奇蹟熊先生

⭓作家、牙醫師 普拉瑟薩克.帕瑪里(Prasertsak Padmarid)

普拉瑟薩克.帕瑪里(Prasertsak Padmarid)是一位以溫暖笑容與幽默感著名的作家,他的正職是泰國雷府(Loei)一家醫院的專業牙醫師。儘管受的是理科訓練,他自幼便熱愛閱讀,並在 COVID-19 疫情期間意外發掘了對寫作的熱情。

普拉瑟薩克.帕瑪里(Prasertsak Padmarid)是一位以溫暖笑容與幽默感著名的作家,他的正職是泰國雷府(Loei)一家醫院的專業牙醫師。儘管受的是理科訓練,他自幼便熱愛閱讀,並在 COVID-19 疫情期間意外發掘了對寫作的熱情。

他從短篇小說起步,其長篇處女作 《織痕》(Ki Bad / Weaving Wound)一舉奪得 2024 年 「東南亞文學獎」(S.E.A. Write Award)的殊榮,這是東南亞最具代表性的文學桂冠。該小說以二戰時期的清邁府美真縣(Mae Chaem)為背景,講述一位錦緞織工的故事。

他的近期作品包括短篇小說集《龍蛇之淚》(Naga Rong Hai),以及小說《鬼魂給我免費 Wi-Fi》(Ghost Me Free Wi-Fi)。他的作品也收錄於《餘生中的第一隻黑貓》(Maeo Dam Tua Raek Khong Chiwit Thi Luea)與《燃燒之夜》(Ratree Luk Mai)等合集中。

- 從民間傳說到小說

時間:2/5(四)13:00~14:20/泰國主題國館/主講:普拉瑟薩克.帕瑪里、卡諾瓦麗.波賈納帕空 - 作家簽名會:算命兼簽名,翻開運勢新篇章

時間:2/5(四)15:30~16:20/泰國主題國館

⭓耽美作家 MTRD.S

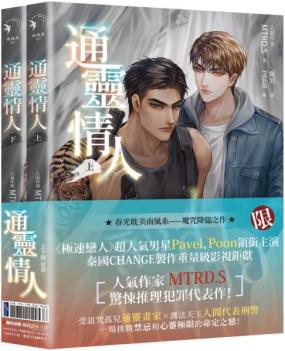

泰國人氣耽美作家,著有:《通靈情人》(Goddess bless you from death)、《Dare you to death》、《Peremo》,作品皆已影視化進行中。

泰國暢銷耽美名家MTRD.S,創作多本暢銷作品,擁有大批忠實書迷。曾創作過《通靈情人》、《獵愛殺手PEREMO》、《Dare You to Death》等眾多熱門耽美作品。 MTRD.S作品在泰國耽美圈有極高人氣,《通靈情人》、《Dare You to Death》兩部作品影視化正在進行中。前者為泰國CHANGE2561製作年度重點大劇,已定檔於今年開播。此外,《Dare You to Death》去年底也已釋出影視預告,即將開播。

- 泰國BL走向國際——泰國耽美BL名家MTRD.S × Cali對談活動

時間:2/5(四)11:30~12:20/泰國主題國館/主講:MTRD.S、Cali、editor - 從小眾走向主流:泰國 BL 文學的演化及藍圖

時間:2/5(四)14:15~15:15/國際沙龍/主持:帕特里克・朗西曼/主講:普拉普、Cali、MTRD.S

⭓靈異與超自然 BL 小説作家 納帕頌・克穆塔 (Cali)

Cali (本名:Napasorn Khemutha)是泰國知名的靈異與超自然 BL 小説作家。她的代表作《親愛的卡利》(Khemjira Tong Rod,意譯為:謙吉拉必須倖存)在文壇獲得廣泛好評,並已由 Mandee Work 改編為電視劇 《心靈重生》(Spirit Reborn),由人氣演員 Keng(Harit)與 Namping(Naphatsakorn)領銜主演。

Cali (本名:Napasorn Khemutha)是泰國知名的靈異與超自然 BL 小説作家。她的代表作《親愛的卡利》(Khemjira Tong Rod,意譯為:謙吉拉必須倖存)在文壇獲得廣泛好評,並已由 Mandee Work 改編為電視劇 《心靈重生》(Spirit Reborn),由人氣演員 Keng(Harit)與 Namping(Naphatsakorn)領銜主演。

目前,Cali 正致力於創作新書 《魅惑愛雅拉》(The Enchanted Aiyara,暫譯)。故事講述來自象夫村落的青年「愛雅」(Aiyara,暱稱 Aiy)在重返家鄉照顧生病的祖父時,意外揭開了隱藏在祖父病情背後的黑暗迷局。隨著村落古老傳統的秘密逐一浮現,愛雅必須直面隱藏的真相,甚至不惜冒險一搏以守護正義。

- 泰國BL走向國際——泰國耽美BL名家MTRD.S × Cali對談活動

時間:2/5(四)11:30~12:20/泰國主題國館/主講:MTRD.S、Cali、editor - 從小眾走向主流:泰國 BL 文學的演化及藍圖

時間:2/5(四)14:15~15:15/國際沙龍/主持:帕特里克・朗西曼/主講:普拉普、Cali、MTRD.S - 泰神祕:藏身於 BL 小說中的泰國靈異傳說

時間:2/6(五)16:00~16:50/泰國主題國館

⭓作家、譯者 九月的藍 Sirikamon Tanoi

Sirikamon Tanoi (九月的藍) 畢業於孔敬大學英語系,後於朱拉隆功大學攻讀翻譯碩士學位。自大學時期起,她便從事自由譯者工作,畢業後不久即展開了文學翻譯的職業生涯。

Sirikamon Tanoi (九月的藍) 畢業於孔敬大學英語系,後於朱拉隆功大學攻讀翻譯碩士學位。自大學時期起,她便從事自由譯者工作,畢業後不久即展開了文學翻譯的職業生涯。

她將多部英文非虛構作品翻譯成泰文,包括:《活著的理由》等三部、《故事如何改變你的大腦?》、《修補破碎的心》。翻譯的小說作品則包括《我在地球的日子》和《消失的另一半》。

她的首部小說《四月與陽光告別》中,故事背景設定在二十一世紀初泰國東北部一個關係緊密的農村社區,書中探討了青春的複雜性、友誼的本質、破碎家庭帶來的挑戰,以及這些元素如何塑造青少年的生活。

作家第一本作品《Goodbye, Sunray》(暫名:再見了,陽光)以21世紀初泰國東北部一個關係緊密的農村社區為背景,憑藉感人的成長故事和苦樂參半的懷舊情懷,在短短兩年內成為當地暢銷書,銷量超過50,000冊,獲得許多泰國知名評論家的好評。更獲選為泰國總理辦公室泰國創意文化局(THACCA) 2025年翻譯基金和全球推廣的15部泰國最佳作品之一。 除了小說創作,西里卡蒙·塔諾伊也是泰國知名譯者,翻譯過許多著名的英文小說和非虛構作品。

- 泰國與台灣,各自的小小青春《四月與陽光告別》新書分享會

時間:2/6(五)16:45~17:45/藍沙龍/主講:九月的藍、游善鈞

⭓童書作家 拉塔娜.波提拉 Rattana Potirath(筆名:Rattana Kodchanart)

拉塔娜.波提拉(Rattana Potirath)畢業於泰國藝術大學 (Silpakorn University)文學院。她於 2005 年開啟了兒童文學的創作生涯,這份事業至今仍為她帶來無窮的快樂。

(Silpakorn University)文學院。她於 2005 年開啟了兒童文學的創作生涯,這份事業至今仍為她帶來無窮的快樂。

秉持著啟發幼兒心靈的熱忱,拉塔娜不僅親自撰文,也為許多繪本進行插畫創作。由於她在創作中常身兼數職,因此她更傾向於稱呼自己為「繪本創作者」,而非單純的作家。她的目標是打造高品質且具深意的故事,為年幼的讀者點燃想像力,傳遞幸福感並注入靈感。

- 小小讀者,大大故事:泰國兒童文學新視界

時間:2/3(三)15:30 - 16:30 地點:國際沙龍/主講人:知名繪本創作者 拉塔娜・科查納特 (Rattana Kodchanart) 和 桑普拉帕・烏迪沃恩 (Sanprapha Vudhivorn) - 跟著萌兔三寶 Pui, Ping & Pun,跳進生活素養大冒險

時間:2/4(三)11:00~11:50/泰國主題國館/主講:拉塔娜.波提拉、Miss Manisa Palakawongse、Miss Sivinee Triamchancoochai

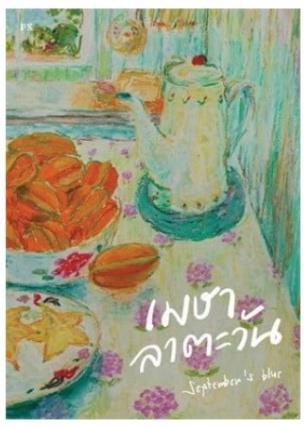

⭓童書作家 善普拉法.武提沃 Sanprapha Vudhivorn(筆名:SanpraphaV)

善普拉法.武提沃Sanprapha Vudhivorn 以筆名 SanpraphaV 聞名, 是一位專長於創作溫馨療癒故事的泰國繪本作家。她的畫風柔和且富有親和力,作品中常帶著一份童趣、一點點奇幻魔法,以及彷彿能聞到的陣陣食物香氣。

是一位專長於創作溫馨療癒故事的泰國繪本作家。她的畫風柔和且富有親和力,作品中常帶著一份童趣、一點點奇幻魔法,以及彷彿能聞到的陣陣食物香氣。

她的已出版作品包括:《阿丹與綻放的心》(Tan and the Blooming Hearts)、《美味轟隆隆!》(Yum Yum Frooom!)、《布丁與烹飪貓》(The Cooking Cats with Pudding)、《手忙腳亂的雞蛋糕》(The Chaotic Egg Cake)以及《兔子與烏龜》(Rabbit & Turtle)。

善普拉法於 2019 年取得英國劍橋藝術學院(Cambridge School of Art)童書插畫碩士學位。除了創作,她也熱衷於透過講座、校園訪問以及為成人與孩童舉辦的工作坊,分享她對繪本創作的熱情。

- 小小讀者,大大故事:泰國兒童文學新視界

時間:2/3(三)15:30 - 16:30/地點:國際沙龍/主講人:知名繪本創作者 拉塔娜・科查納特 (Rattana Kodchanart) 和 桑普拉帕・烏迪沃恩 (Sanprapha Vudhivorn)

⭓療癒系作家 娜蓬.唐查隆曼孔(Tanaporn Tangcharoenmankong)

療癒系作家:塔娜蓬.唐查隆曼孔(Tanaporn Tangcharoenmankong) 是感人至深的作品《滿滿的愛》(Lots of Love)之作者。這部作品的創作靈感源於她因癌症失去丈夫的親身經歷。「當靈魂伴侶過早離去,人該如何繼續生活?」她曾如此自問。在悲慟與哀傷之中,她慢慢找到了自己的答案,並透過死亡深刻領悟到:「生活仍須繼續。」

是感人至深的作品《滿滿的愛》(Lots of Love)之作者。這部作品的創作靈感源於她因癌症失去丈夫的親身經歷。「當靈魂伴侶過早離去,人該如何繼續生活?」她曾如此自問。在悲慟與哀傷之中,她慢慢找到了自己的答案,並透過死亡深刻領悟到:「生活仍須繼續。」

自大學畢業以來,塔娜蓬便一直深耕於出版業。如今,她在繁忙的曼谷城中過著慢節奏的生活,在家經營一家溫馨的小咖啡館。她在沖煮咖啡、閱讀、追劇中尋找幸福,同時也是一名資深的「ARMY」——韓國天團 BTS 的忠實粉絲。

- 滿滿的愛:一場穿越悲慟、擁抱希望的療癒之旅

時間:2/7(六)13:00~13:50/泰國主題國館/塔娜蓬.唐查隆曼孔(作者)、Jakkrit Yompayorm(Avocado Books 總編輯)

⭓泰國漫畫家 Mu

Mu(本名:Chayaporn Puaphanich)畢業於教育學院泰語系,憑藉對創作的熱愛,最終投身漫畫創作領域,成為一名泰國全職漫畫家。

Mu(本名:Chayaporn Puaphanich)畢業於教育學院泰語系,憑藉對創作的熱愛,最終投身漫畫創作領域,成為一名泰國全職漫畫家。

她的創作之路始於經營社群網路內容及發表「同人誌」(Doujinshi),隨後受到出版社青睞,將其作品集結成冊出版。隨著網路漫畫(Webtoon)平台進入泰國,她成功轉型為數位漫畫創作,現為一名專業的全職網漫作家。

目前,她的代表作 《無心的宛通》(Wan Thong Rai Jai / Loveless Wanthong)正於 Webtoon 平台熱連載中。該作將泰國經典文學進行現代化改編,並以網路漫畫形式重新詮釋,深受讀者喜愛。

- 傳奇再臨:當泰國經典故事轉化為漫畫

時間:2/7(六)14:15~15:15/國際沙龍/主講:Mu、Amulin - 韋蘺若明 x Mu——台泰漫畫家暢談愛情漫畫裡的女性視角

時間:2/7(六)16:45~17:45/國際沙龍 - 「無愛女主角」的誕生:顛覆傳統的創作之路

時間:2/8(日)14:30~15:20/泰國主題國館

⭓插畫家、作家 Amulin

Amulin 是泰國自由插畫家暨作家 查莉莎.林皮蓬派布(Chalisa Limpipolpaibul)的筆名 ,她以作品《Budsaba》以及《大城與東吁》(Ayothaya–Ayeyarwady)廣為大眾所知。

,她以作品《Budsaba》以及《大城與東吁》(Ayothaya–Ayeyarwady)廣為大眾所知。

她的創作生涯始於一個完全不同的領域——她曾是一名職業高爾夫球手,代表家鄉參與泰國國家青少年及職業賽事,更曾征戰日本女子職業高爾夫巡迴賽(JLPGA)。2022 年,她入選 LINE Webtoon 泰國站的「Producer Pick SSS」企劃,其作品《Budsaba》也因此被推向更廣大的讀者群。

2024 年底,她在忙碌的專案之餘,獨立開啟了黑白漫畫系列《大城與東吁》的連載。該系列迅速走紅,不僅出現了多國語言的粉絲自發翻譯版本,更吸引了眾多品牌進行跨界合作。

- 傳奇再臨:當泰國經典故事轉化為漫畫

時間:2/7(六)14:15~15:15/國際沙龍/主講:Mu、Amulin

⭓建築師、作家 查猜萬.蘇汪薩瓦

查猜萬.蘇汪薩瓦,建築師和作家,著有《曼谷見築》(อาคิเต็ก-เจอ)。他常以獨特的視角觀看,並且質疑周遭的建築和一些細微的事物,而這些觀察經常(可能)為他人所忽視。

目前,他是曼谷空訕區 Everyday Architect & Design Studio 的創辦人和主持建築師。

- 「雜亂建築」之意義──建築師查猜萬.蘇汪薩瓦的泰國城市觀察

時間:2/5(四)13:00-14:00/主題廣場

⭓藝術家 Sarawut Panhnu(薩拉武特・潘努) aka Golf(高夫)

Sarawut Panhnu 是泰國新生代當代藝術家,以融合傳統泰國壁畫元素與流行、超現實語彙的獨特「Thai Pop」風格受到注目。擅長以鮮明色彩、卡通化人物與泰式符號重新詮釋日常文化與身份議題,其作品在 Bangkok Design Week、Bangkok Illustration Fair 等展會亮相,也是 Netflix《絕廟騙局》(Believer)視覺合作陣容中備受矚目的創作者之一,被視為近年泰國最具辨識度的新銳藝術家。

Sarawut Panhnu 是泰國新生代當代藝術家,以融合傳統泰國壁畫元素與流行、超現實語彙的獨特「Thai Pop」風格受到注目。擅長以鮮明色彩、卡通化人物與泰式符號重新詮釋日常文化與身份議題,其作品在 Bangkok Design Week、Bangkok Illustration Fair 等展會亮相,也是 Netflix《絕廟騙局》(Believer)視覺合作陣容中備受矚目的創作者之一,被視為近年泰國最具辨識度的新銳藝術家。

-

用圖像叩問靈魂:當代泰國藝術的信仰之眼——《量心建議22》新書分享會

時間:2/7(六)11:45-12:45/藍沙龍 -

用圖像追問靈魂的問題——《量心建議22》新書分享會

時間:02/07(六)14:00-14:50/泰國主題館

⭓廣告人、作家 維猜.馬達坤 Vichai Matakul

鮭魚廣告製作公司、鮭魚實驗室(廣告代理商)和鮭魚Podcast 的共同創辦人、創意總監。曾經是飯店員工,曾經是寫書的人,現在是辦公室症候群患者。 著有《飯店裡的生物》、《在石心鎮抽筋》、《緬文中的泰國小子》、《紀錄從未去過中國,卻夢想著踏上長城、親眼看看鳥巢體育館,並買一雙耐奇鞋的泰國華裔男子維猜.馬達坤》。

- 泰國廣告人開腦洞給你看──鮭魚廣告製作公司創意總監維猜的創意煉金術

時間:2/8(日)10:30-11:20/泰國主題館 -

泰國廣告為什麼這麼有趣?——維猜與《廣告狂想生物》的創意現場

時間:2/8(日)15:30-16:30/藍沙龍

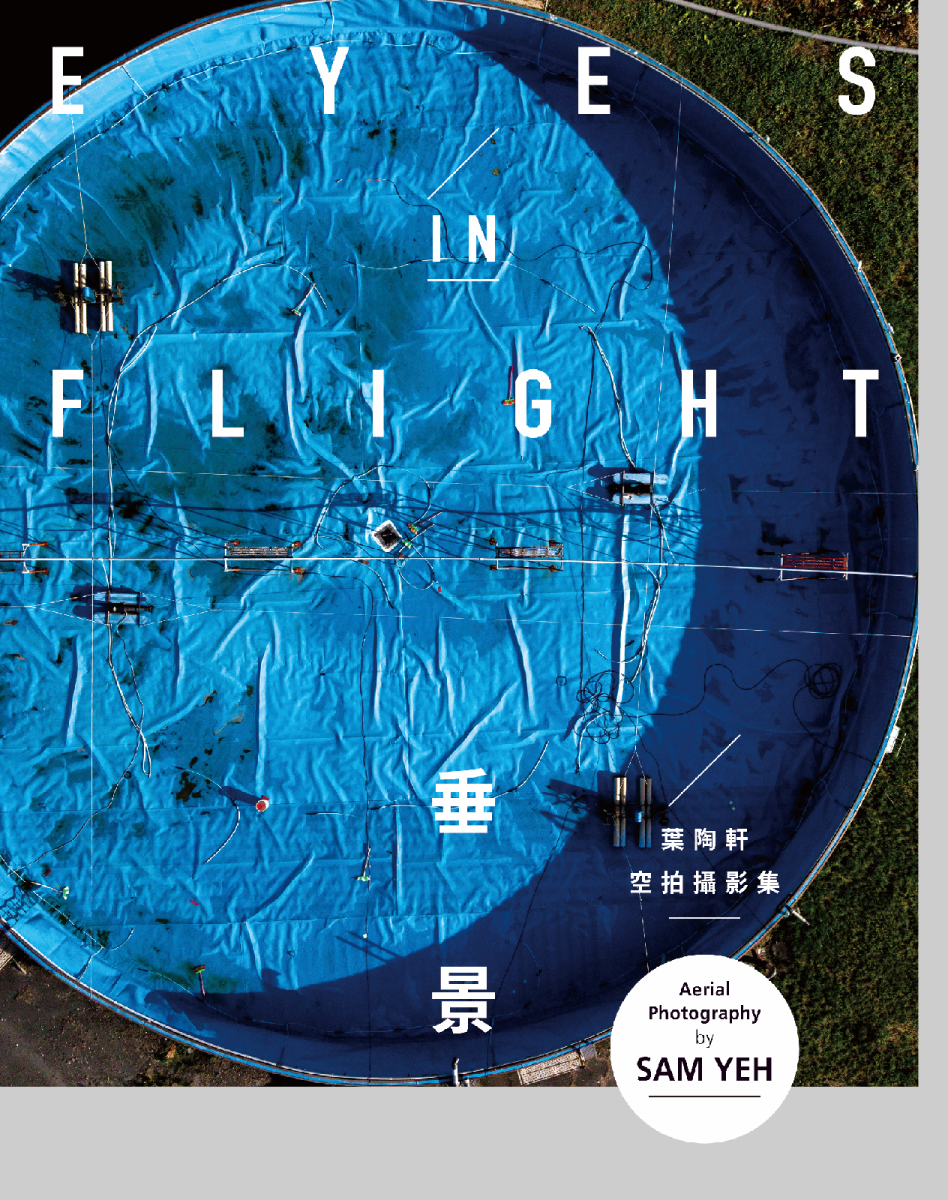

垂景:葉陶軒空拍攝影集

垂景:葉陶軒空拍攝影集

閱讀隨身聽S14E2》泰語譯者梁震牧/泰國主題國、BL軟實力與文化脈絡翻譯ft.台北國際書展

今年(2026)台北國際書展的主題國是泰國;不只泰方投入龐大資源籌備,台灣出版界也掀起泰味新書潮。Openbook邀請泰語譯者梁震牧到節目中,聊聊他在第一線看到的出版風景與流行脈動。

作為譯者,他帶我們從另一條路徑理解泰國的「軟實力」如何向外擴散:從影視產業的累積、BL劇的崛起與粉絲文化的運作,為何讓跨國觀眾快速入坑?當話題回到文學,梁震牧介紹兩度獲東南亞文學獎的作家威拉蓬.尼迪巴帕:她如何以「棉裡藏針」的方式,把政治與歷史藏進看似肥皂劇般的故事,充滿了隱喻與諷刺。譯者在翻譯過程中,又該如何將文化脈絡也一併思考呢?本集從書展聊到翻譯難題,相當精采,請別錯過。

➤泰國主題國與近期重要的出版品

主持人:今年台北國際書展主題國是泰國,本集節目邀請到泰語譯者梁震牧……

梁震牧:今年書展剛好是泰國睽違12年後,再度擔任台北國際書展的主題國。泰國非常熱情,投入了很多人力和資金籌備;台灣也很熱鬧,因為出版社看到泰國是主題國,就紛紛推出泰國相關書籍。

我自己很高興的是,一本很重要的泰國史專著《泰國的歷史:從王朝秩序到人民政治,一部關於權力、衝突與民族國家的故事》即將翻成中文版,由有理文化出版。還有前兩年在泰國差點成為總理的政治明星皮塔,他的自傳《未竟之路》也翻譯完成,預計今年1月出版,描述他參與政治、帶領政黨贏得選戰,最後功虧一簣的故事。

不只是泰國方面會在書展傾注很多心力呈現主題國內容,台灣出版社也像是配合這次主題國展覽,推出許多泰國相關出版品。今年的台北國際書展,應該會非常「有泰味」。

主持人:你也參與其中哪些活動嗎?

梁震牧:我有幸翻譯了泰國作家威拉蓬.尼迪巴帕(วีรพร นิติประภา;Veeraporn Nitiprapha)的作品。她本人也會出席這次台北國際書展,將與台灣重要作家吳明益進行對談,另外也會有一場個人座談。

➤ 強勢泰腐,與樂於「營業」的明星 CP

梁震牧:近年不只台灣主動想認識泰國,泰國這幾年也累積了很多向外推展的軟實力。其中最明顯、也最關鍵的現象,就是影視產業,尤其BL劇的動能非常強。

2020年的《因為我們天生一對》(2gether)對泰國整體BL影視產業的影響非常巨大。我現在讀博士班,也會看一些泰國相關研究文獻,甚至已經有學者用「後《2gether》時代」來描述這個轉折,意思是說,泰國的影視發展在《因為我們天生一對》之後進入全新的階段,形成一股很強、可向外輸出的力量。

不只是台灣,很多人因為BL劇開始迷泰星;甚至在日本也出現「泰沼」這個詞,意思就是掉進喜歡泰國、追泰國明星的坑裡。這股向外推的力道,讓台灣更進一步認識泰國。

泰國長期以來一直有替西方、尤其好萊塢做協力或後製的人才累積;而且西方要拍亞洲景點或場景時,常選擇泰國。曼谷交通便利、觀光發達。像《醉後大丈夫2》或李奧納多主演的《海灘》都在泰國取景。長期與西方合作的經驗,讓泰國培養出一批很強的影視人才。等到他們要拍自製影集時,人才庫其實已經在那裡了。

近幾年 Netflix 在泰國也投入不少資源,像《轉學來的女生》、以及去年爆紅的《瘋狂獨角獸》都是泰國自製,國際點播表現也相當亮眼。

至於 BL 這一塊,為什麼泰國能拍、而且能紅?不少外國觀眾的反應是:泰國拍起來「很自然」。

我也看過一些日本媒體的報導,雖然日本是 BL 的起源地,但他們自己也會覺得,日本在創作 BL 時多少背著一些包袱;因此有些長期 BL 讀者會驚訝:泰國 BL 劇怎麼能拍得這麼自然,男男之間的互動可以親密到那種程度,是其他國家很難呈現出來的。

我有在翻譯BL小說,這也是滿重要的收入來源,所以多少理解這個產業。很多人都說,泰國的 BL 演員很願意「營業」:戲拍完之後,仍會維持彼此的互動。

因為在其他國家,也有男演員會拍BL,但下戲之後往往就切得很乾淨,覺得「這就跟我無關了」。泰國的BL演員不太一樣,他們離開戲後仍能維持那個「CP感」。

他們在戲外繼續互動,例如在 IG 上互相tag、留言,講一些讓粉絲容易產生想像、甚至懷疑「他們是不是真的在一起」。

這可能牽涉到泰國對性別氣質的想像:陽剛性並不是泰國男性氣質最被強調的那一塊。你去看泰國古典戲劇(例如孔劇),會注意到男主角的打扮和妝容常常不是「很陽剛」的形象,而是非常俊美、甚至就是很美。

長期從古典藝術或其他創作脈絡來看,泰國社會對男性的期待似乎不那麼把「粗獷陽剛」當成唯一標準;我覺得某種程度上,這也可能影響到他們在 BL 這一塊的呈現與接受度。

➤因政治立場不同,相互痛恨的人們:威拉蓬《迷宮中的盲眼蚯蚓》

第一部得獎作《迷宮中的盲眼蚯蚓》由我翻譯,台灣也已經出版譯本。這本小說的寫作動機,與2006到2010年間泰國紅黃衫軍政治衝突帶來的衝擊有關。她試著透過這部作品闡述對泰國社會的觀察:她認為政治衝突背後真正的原因,往往不是仇恨,而是各種「迷思」。

人們深愛某一方政治勢力、或深愛某種傳統社會結構;這種近乎瘋狂的愛,讓不同立場、不同意識形態的人之間,走向激烈對立。

威拉蓬自己也提過,這本書大概是在2010年最嚴重的一次軍隊清場後開始寫的。她曾和一位朋友聊到那次清場造成80多人死亡,她很震驚;那位朋友是個自由派藝術家,平常也做功德、待人溫和,結果卻說:「我覺得這樣很好,那些人是壞人」。

她因此更強烈地感受到,當時泰國社會已經撕裂到彼此痛恨。但也正因為如此,她不想再寫「恨」。她覺得,在那樣的情境裡,真正更可怕的不是仇恨本身,而是先有那種讓人陷入迷思、走向盲目的「愛」:雙方都盲目到看不見對方同樣也是人,才會做出那麼衝動、那麼激烈的行為。她選擇寫愛,而不是寫恨。

➤《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》,泰版《百年孤寂》

威拉蓬另一部作品《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》,這書名真的很難記耶……

梁震牧:原文更長,真的非常非常長。

主持人:這本小說跟你剛剛提到的上一部相比,有什麼差異?

梁震牧:差滿多的。前一本文字非常華麗,藏了很多隱喻,很多地方不會寫得那麼清楚;但《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》比較偏向「真實歷史敘事」的寫法。

它寫的是一個華裔泰國人的家族:從第一代曾祖父移民到泰國、開始寫信說起,寫這個家族如何被捲進泰國的大歷史,包括政治衝突、二戰帶來的衝擊等等;也寫家族內部各種分岔與遭遇,最後這個家族如何在艱困環境裡站穩腳步、延續下去。

所以這本書的「真實歷史意涵」會更容易讀出來。因為《迷宮中的盲眼蚯蚓》雖然也偶爾提到一些年代線索,但整體讀起來比較像是漂浮在某種不明確的時空裡:它不是架空,可是你很難抓到它究竟落在什麼具體的歷史位置。這本就不一樣……

主持人:時間脈絡很清楚。

梁震牧:對,都很清楚,而且它會直接寫到很多泰國重要的歷史事件。

主持人:所以這樣的寫法,在文學史上也不罕見:用一個家族的興衰去折射大環境的變動。對作者是挑戰,對讀者也可能是挑戰,如果台灣讀者對泰國發生過的事情幾乎一無所知,會不會更難進入?

梁震牧:台灣版文案上有一句「泰國版《百年孤寂》」,但那不是台灣出版社為了賣書硬貼的標籤,泰國本來就有這樣的討論。

主持人:泰國就這樣定位?

梁震牧:包括讀者與出版圈都有在討論;甚至我也看過泰國文學院的教授,將本書和《百年孤寂》、或其他拉美魔幻寫實作品比較。

主持人:除了「家族敘事」之外,可比性是?

梁震牧:主要是「歷史的破碎感」以及用魔幻的手法重塑歷史。

其實我們讀《百年孤寂》時,多數人也未必熟悉拉美歷史,但還是能讀出故事的魅力。同理,讀《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》也未必一定要先懂泰國史:它已經把歷史鑲在故事裡了。

就算一開始不知道,讀著讀著也會理解「原來發生過這些事」。讀完如果有興趣再去查,之後再讀第二遍,可能又會看到不同的層次。

主持人:所以看來這本《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》,也很適合和你剛剛提到《泰國的歷史:從王朝秩序到人民政治,一部關於權力、衝突與民族國家的故事》對照著讀:讀小說,也讀泰國史;或先讀泰國史,再回來讀小說。

梁震牧:這兩本剛好可以一起,在台灣上市我覺得滿好的,讀者剛好可以拿來對讀這樣子

➤記憶經常被抹除的國度

梁震牧:關於書名《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》,作者希望強調「記憶的破碎」與「記憶的動態化」。因為在泰國,記憶常常被抹消、或被重塑。

很明顯的例子是:我前面提到1932年的君主立憲革命,當時由留學歸國的「人民黨」推動。這按理說是一件值得紀念的事——畢竟讓泰國從絕對君主制轉向君主立憲體制。但這幾年,相關紀念物卻陸續被拆除。

主持人:為什麼被抹掉?

梁震牧:因為有些敏感,不點名了。簡單說,現在的統治者會覺得這些紀念會影響其統治的「正當性」,不希望民眾太去回憶:曾經有人為了追求民主而發動革命。所以相關記憶就被抹去了。這還只是其中一件。

1976年的法政大學大屠殺,官方的活動與紀念館也相當稀少;他們希望民眾不要想起這件事。還有一些歷史事件,即使被重新提起,版本也可能改變。這些事情在泰國一直不斷發生。

主持人:很多地方都是。

梁震牧:泰國特別嚴重。威拉蓬當時刻意用那樣的詞,我猜她想凸顯的是:記憶其實是一個「動詞」,是動態的、會不斷變化的。

主持人:這真的很難。光是書名,記憶的「動詞」在中文裡就很難表達,最後還變成名詞。

梁震牧:對。所以像家恆老師本身也是譯者,我們都知道翻譯很難做到百分之百,只能不斷逼近原文。

➤文化脈絡如何翻譯?加註與不加註間的擺盪

主持人:麻煩的是,你今天覺得逼近了,明天又覺得好像還不夠近。

那所以,這不只是作者個人的文化脈絡:作者以才華改變語言用法,本身就增加了譯者的難度;更廣的層面還有文化脈絡:在不同時代、掌握話語權的人,會希望人民記得某些事、忘掉某些事,文化脈絡也會因此改變。譯者等於要穿越這些層層困難,最後試著找到一個自己認為合理、也能傳遞出去的翻譯。聽起來真的不容易。

梁震牧:對。所以要把文化脈絡也帶進去,常常就得靠「加註」。但我也和編輯討論過:怎麼讓這本書不要因為註解太多,變得像文化教科書、歷史教材,那樣讀者也不見得喜歡。只能盡量拿捏:該加註、真的必須加註的地方就加;有些地方則不要插手太多。

不過我覺得「加註」這件事,在翻譯或文學圈好像也慢慢在變。像我現在在讀翻譯研究所,我的指導教授就提到,他之前在工作坊遇到國外譯者時聊過:很多國外譯者其實不喜歡加註,覺得加註會破壞文學作品,光是出現註解就像譯者在「插手」。

但這種觀感好像正在改變。

尤其金翎翻譯楊双子的《台灣漫遊錄》,拿到美國圖書獎,去年也拿到翻譯協會的獎。頒獎詞提到,她的翻譯方式開啟了一種新的視野與可能:譯者是否可以為作品做更多事,替不同文化的讀者搭起溝通的橋樑。

如果讀過英譯本會知道,金翎加了非常多註解——在英美文學作品裡其實是很罕見的。這也讓我覺得,或許未來我們可以更放膽地做加註。

主持人:所以你比較傾向這種做法?

梁震牧:折衷。我可能比較老派:註解太多確實可能傷害閱讀;但有些東西讀者不知道,又會少掉一些樂趣,或少掉更深入理解作品的可能。所以我認為,必須加的時候,還是要加。

主持人:對,加註這條線真的很難拿捏,很主觀。因為加註不只是「加多少」,更是「加註者的態度」:如果太高高在上,就會讓人覺得原作者變成你的工具;如果太資料化,又會覺得,網路上其實也查得到,好像不一定需要。

但如果加註是站在「輔助」的角度,能增加讀者理解,而且讀者也可以選擇要不要看註解,那它就是一個可選的工具……●

◇◆◇2026台北國際書展,泰國主題國,推薦活動◇◆◇

時間:2/8(日)19:00~20:00/黃沙龍2F

時間:2/5(四)15:30~16:30/主題廣場/主持:吳明益/主講:威拉蓬.尼迪巴帕

時間:2/7(六):晚間七點半/地點:聯經沙龍/主講:威拉蓬.尼迪巴帕(Veeraporn Nitiprapha)、本書譯者梁震牧

延伸閱讀》2026台北國際書展》泰國主題國訪台作家一覽:CreaTHAIvity,泰式創意生活

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集 The Gleam Ensemble Taiwan

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量