義大利插畫家莫尼卡.巴倫可(Monica Barengo)在週日上午的工作坊結束後,換上舒適帽T,表示此次來台很期待去逛寺廟、品嚐路邊小吃,並盛讚出版社昨晚招待的台味海鮮料理。

這位言辭懇切、毫無距離感的年輕藝術家已出道12年,有20本書在歐洲、美國與亞洲等地出版。2012年,她畢業於歐洲設計學院(IED, Istituto Europeo di Design)。同年,她旋即入選波隆那插畫展,於2022年榮獲「紐約時報/紐約公共圖書館年度最佳兒童繪本」。2025年,她的作品《有時,偶爾》入選『白烏鴉年度選書』(White Ravens),這份由位於德國慕尼黑的國際青少年圖書館(International Youth Library)所策劃的年度國際書目,專門推薦全球最優秀的兒童圖書。

本次莫尼卡應高雄市立圖書館的繪本沙龍邀請,首度來台舉辦演講與工作坊,以下摘錄講座精彩內容。

在演講一開場,莫尼卡分享,她更喜歡把作品稱作「圖畫書(picture books)」,而不是單純歸類為「童書(children’s books)」。這樣的稱呼方式,能讓圖像獲得應有的價值,也更貼近她的信念:圖像並不附屬於文字,而是與文字同等重要,有著說故事的能力。

她也不喜歡圖畫書被貼上「給小孩看」的標籤,因為那會排除成人的閱讀可能。美好的事物,本來就應該是所有人都能共享的。而她的創作確實也常同時被大人與孩子喜愛。若要理解她的創作來源,或許可以從她在義大利鄉間度過的童年開始說起。

➤在繪畫中,以輕盈面對生命中的沉重

莫尼卡提供

兒時的莫尼卡是一位經常感到好奇的小女生。

她喜歡觀察世間萬物,同時,她也是個非常害羞的小孩,就像照片中的小女孩一樣,總是躲在後方,默默地從遠處注視他人的生活。因為對世界充滿好奇,她總是想知道更多,卻也常常因為許多自己做不到、得不到的事情而感到挫折。

「畫畫」於是成了她面對這些挫折的方式⸺在那個畫畫的空間裡,她可以抒發情緒,也能暫時活在那些現實生活中無法做到、無法擁有的世界裡。

莫尼卡提供

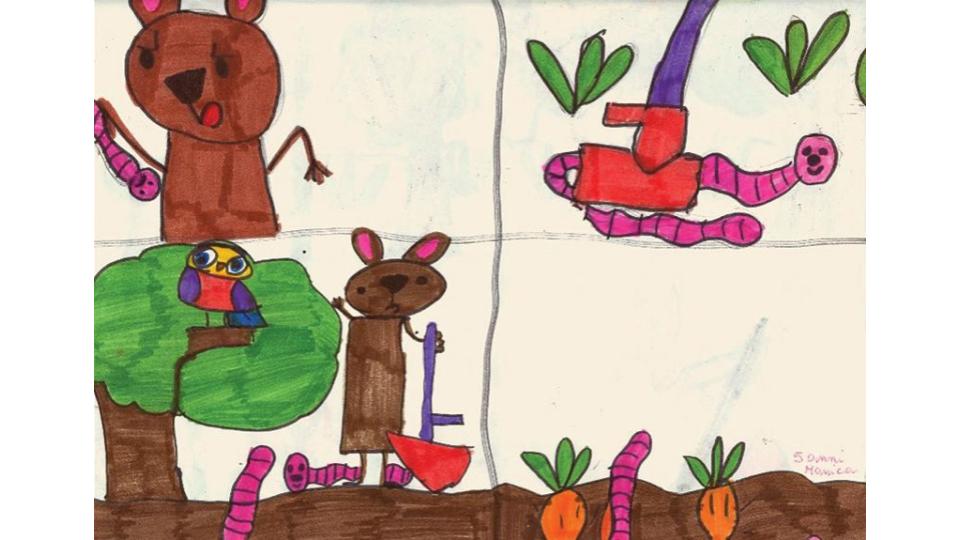

上圖是莫尼卡的兒時塗鴉。那時家裡並沒有養貓,但她非常喜歡貓,也好希望能擁有很多很多。於是她在畫裡畫滿了貓,也畫自己騎馬、騎腳踏車的模樣⸺在紙上,她可以盡情去做那些現實生活裡無法擁有、或不一定那麼安全的事情。

莫尼卡提供

圖片是莫尼卡5歲時畫下的故事:一隻小白兔在菜園裡發現一條蟲,這條蟲把兔子辛苦種的紅蘿蔔吃光了,兔子又氣又惱,便把蟲砍成兩半;沒想到蟲不但沒有死去,反而變成兩條,問題非但沒有解決,還翻倍變大,最後兩條蟲吃得肚子飽飽,還過著幸福快樂的日子。

一直到今天,莫尼卡回頭看當時的創作還是會不自覺微笑,因為她發現,這張畫其實已經包含了她直到現在的作品裡,仍一再出現的那些元素:在相當沉重的主題上,配上輕盈、接近溫柔的語氣。那個「想把問題除掉、卻反而把問題放大的荒謬結局」,被她畫得既令人頭痛又好笑,彷彿畫畫一直都是她用來「把困難的事情變得柔軟一點」的方式。

如今再回頭看,她也意識到,引導自己創作到今天的,其實是同一種本能:試著替那些本來非常嚴肅、痛苦的題材,放入一些輕盈。

她進一步好奇:「當面對生命中沉重的事,我們能否用輕鬆的態度去看待?」對莫尼卡而言,在她還不會閱讀文字之前,畫畫就已經是她用來表達自我的方式了。

(高雄市立圖書館提供)

莫尼卡的爸爸在飛雅特(Fiat)汽車工廠工作,同時也協助哥哥務農,爸爸喜歡繪畫,小時候爸爸會和她一起畫畫。媽媽則做過許多不同的工作⸺曾在麵包店當糕點師、在裁縫店當裁縫,最後進入工廠工作。她自己雖然不畫畫,卻一直是個非常有創意的人。

媽媽是最鼓勵莫尼卡成為插畫家的那個人,不僅在生活上支持她,也教她試著跳脫框架思考。因為擔心小莫尼卡在外頭玩耍容易受傷,媽媽便鼓勵她待在家裡畫畫。後來,當莫尼卡決定要全心投入藝術時,媽媽也成為她最堅定的後盾。

莫尼卡誕生在一個鼓勵創作、熱愛藝術與閱讀的家庭,但隨著長大求學,她發現世界上不是所有人都認為畫畫是重要的事。比如在學校,數學就比畫畫更受到重視,她記得小學時某次數學課,她不知道試卷答案,就在答題處畫畫,數學老師雖然沒有罵她,只是笑著說:「畫得很好,但下次還是先把題目算一算,好嗎?」

對莫尼卡來說,數學真的不是她的菜,雖然完全無法進入數學的世界,但她喜歡說故事,畫畫跟創作。

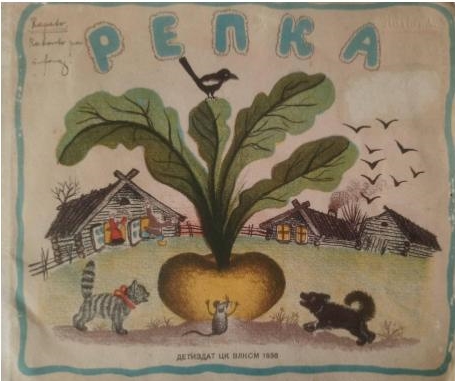

The Giant Turnip 》。

關於一個家庭試著要將超大蕪菁從地裡拔出來,有點類似我們的拔蘿蔔故事;故事裡的這家人像拔河一樣,一個接一個排成長長隊伍,最後因為一隻小老鼠的幫忙,大家才成功拔出蕪菁。

這則故事讓她理解:就算是微不足道的小人物,也有不可取代的關鍵性。莫尼卡創作時,也很喜歡在作品中展現小人物的重要,常常被忽略、不被留意到的角色,經常也是她故事中的主角。

➤莫尼卡與大衛・卡利:真摯的創作者關係 雖然莫尼卡如今已是年年穩定出版新作的成熟藝術家,但在年輕時,她也曾不確定畫畫究竟能不能成為一份真正的職業。在會後專訪中,她坦率分享了自己的心路歷程,也提到人生中一位重要的貴人⸺同樣身為創作者的大衛・卡利(Davide Calì)。

義大利知名藝術家大衛.卡利(Davide Cali)(取自TiBE)

卡利曾在年初(2025)來台演講,身兼作者與插畫家的他,非常擅長與不同藝術家合作,作品被翻譯超過30種語言,獲得多項國際大獎。他在擔任莫尼卡大學畢業考評審後,兩人合作出版第一本書《白花之愛》,迄今為止兩人已合作過5本創作,包含10月份剛剛面市的《小貓一隻一隻來》。

觀察卡利跟莫尼卡的合作模式,也讓我們得以質疑、甚至鬆動一般對繪本創作的刻板印象:內容由文字作者主導、插畫家只負責配圖。在兩人的合作作品裡,可以看到身為插畫家的莫尼卡,如何主動參與書中文字結構的發想與討論。她也分享,由於卡利本身會畫畫,雙方的溝通格外順暢;即便創作過程中意見不盡相同,最後完成的作品往往更為豐富、精彩。

比方《作家和他的狗》,是因為莫尼卡表達想畫自己的愛犬,卡利允諾兩人共同完成一本和狗有關的書。2024出版《有時,偶爾》莫尼卡提到卡利10年前即完成文稿,但他建議莫尼卡之後再創作本書,以免被貼上「悲傷戀情插畫家」標籤。

從這樣的互動可以看出,他們之間建立起的是一種彼此尊重的合作關係:這些繪本不再只是圖文的簡單搭配,而是兩位才華洋溢的創作者彼此激盪,共同開展文字與圖像的無限可能。

➤插畫工作,是尋找文字及圖像的競爭與張力 莫尼卡此行帶來豐富資料與案例,分享她作為插畫家,在工作中最在意的事情:圖片與文字的互動關係。

她認為,文字語言和圖像語言就像鐵軌上的兩條平行線,讀者則像在上面行駛的火車,帶著自己的生命經驗沿著軌道前進。在繪本創作的過程中,圖像可以擁有自己的敘事節奏與主導性,而不只是用來輔助文字的陪襯。

莫尼卡首先提到雙重編碼理論(The Dual Coding Theory),說明當大腦接收到資訊時,文字和圖像經由不同路徑進入我們的腦中,兩種資料類型會相互結合。因此,她的工作,就是尋找「恰到好處」的圖像,以較為細膩、潛移默化的方式影響讀者的想法。

為了讓大家更容易理解,她在現場設計了一個小小的互動實驗。她先問觀眾:「當簡報上只出現『狗』這個字時,你的腦中會想到什麼?」有些人想到了搜救犬、有些則回答寵物犬。接著下一張投影片換成一張狗的照片,這時大家腦中浮現的念頭變成「好可愛」、「貴賓」之類的形容。

莫尼卡指出,有趣的是:當我們看著狗的照片時,大腦中的語言系統其實也同時被啟動⸺這顯示了文字與圖像在我們心中是如何並存,又彼此影響,而每個人被啟動、被喚起的畫面與詞語也都不盡相同。

「雙重編碼理論」解釋了人在閱讀時,大腦是如何受到刺激、同時處理文字與圖像資訊。也因為如此,繪本在許多領域都能成為一種工具:比方說,對於尚未識字的孩子,繪本可以運用在心理諮商情境中,當孩子觀看圖像時,所產生的情緒會進一步連結到他們的個人經驗,有助於療程的進行。至於青少年與成人讀者,圖像與文字就不一定非得完全對應⸺即使兩者並非完全對齊,成人依然能夠從中解讀、尋找意義。

莫尼卡解釋,當我們看到某個事物時,視覺與文字相關的資訊會在大腦裡結合起來。同樣地,當我們閱讀繪本時,圖像和文字之間也會產生一種「連動」的效果:我們會調動自己的記憶,透過閱讀在腦海中重建一個具體的場景,好像再次經歷記憶裡那些畫面。

這就是閱讀對我們的影響⸺我們不會只停留在第一層閱讀、單純理解字面意思,而是會在第二層閱讀中,在腦中把文字所描繪的情境「重構」出來。

(高雄市立圖書館提供)

(高雄市立圖書館提供)

無論是透過文字或圖像閱讀,深刻的閱讀經驗始於人們在腦海中創造出個人化的圖像場景,莫尼卡稱之為「白色空間」,這個現象非常珍貴而特別,因為就算讀到同一本書,每個讀者會產生不同詮釋,因此每一個人的白色空間都是獨一無二的,她也認為這是好作品之所以吸引人的共通特性,即會激發讀者的個人感受,使得那本書成為與讀者自身生命輝映的作品。

雙重編碼理論談到圖像跟文字的關係,繪本中的圖像不一定只能跟著文字脈絡,圖像不應只是文字的圖案式說明,每一幅圖畫可以有獨立的意象,能夠和文字對比產生衝突性的表達,或者開頭看似衝突、最終殊途同歸的可能。

「尋找文字跟圖像之間的關係」,是莫尼卡創作過程中,相當重要的一環:有時互相競爭、互相混合,或者產生衝突,讓圖文互動在讀者心中引發不同的張力。

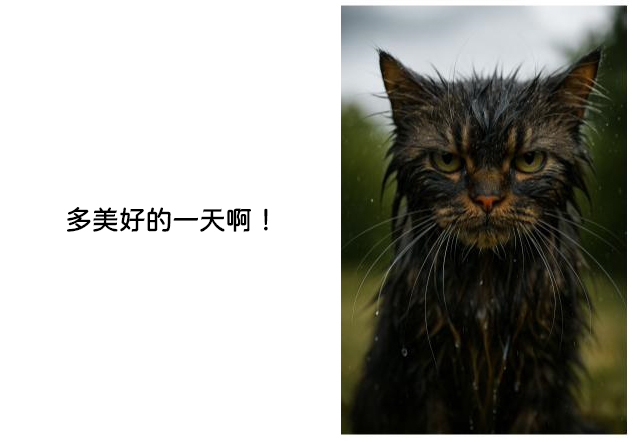

她舉了一個例子來說明圖像與文字之間的關係:字句寫著「多美好的一天啊!(What a beautiful day!)」,但旁邊配的畫面卻是一隻被雨淋成落湯雞的貓。這個時候,文字和圖像之間產生了衝突,也在讀者心裡製造出一種既驚訝又帶點反諷的感受。

讀者因此在腦中被喚起的那些個人感受,就是莫尼卡所說的「White space」。即便看到的是同樣的一句話和同一張圖,每個人想到的事情都可能完全不同。

莫尼卡認為這非常自然⸺讀者應該可以自由解讀自己感受到的是什麼,而不是被創作者嚴格限制,只能接受對方預先設定好的那一種單一訊息。

她並以近作《有時,偶爾》作為例子,說明自己的閱讀經驗如何隨時間而改變。如前所述,她在十年前就收到了原作者卡利的文字稿。當時卡利擔心莫尼卡會被貼上「悲傷愛情故事插畫家」的標籤,因此建議她先別急著創作。莫尼卡說,在這十年間,她自己也發生了變化⸺她對「愛」的理解、對關係的看法和想法,都已經和當年不同了。於是,當她再次面對同一份稿子時,浮現的畫面也不一樣了:在故事中的那段關係裡,有一個人始終不願正視關係已經走到終點,但事實上,這段愛情早就結束了。

她坦言,自己已經無法再用浪漫的方式講這個故事,卻仍然想畫一則關於「愛」的故事,所以她選擇拉開一點距離,用「留存在記憶裡的那段愛」來說這個故事。這樣的處理方式,也和她十年前第一次拿到稿件時,腦海裡浮現的圖像大不相同。

莫尼卡說,讀者在閱讀的過程中,或許會驚訝地發現,這其實並不是一個傳統的愛情故事,而是關於「某一段愛的記憶」的故事。她相信,對當事人來說,回憶有時反而比當下的現實更真實,也更加濃烈。

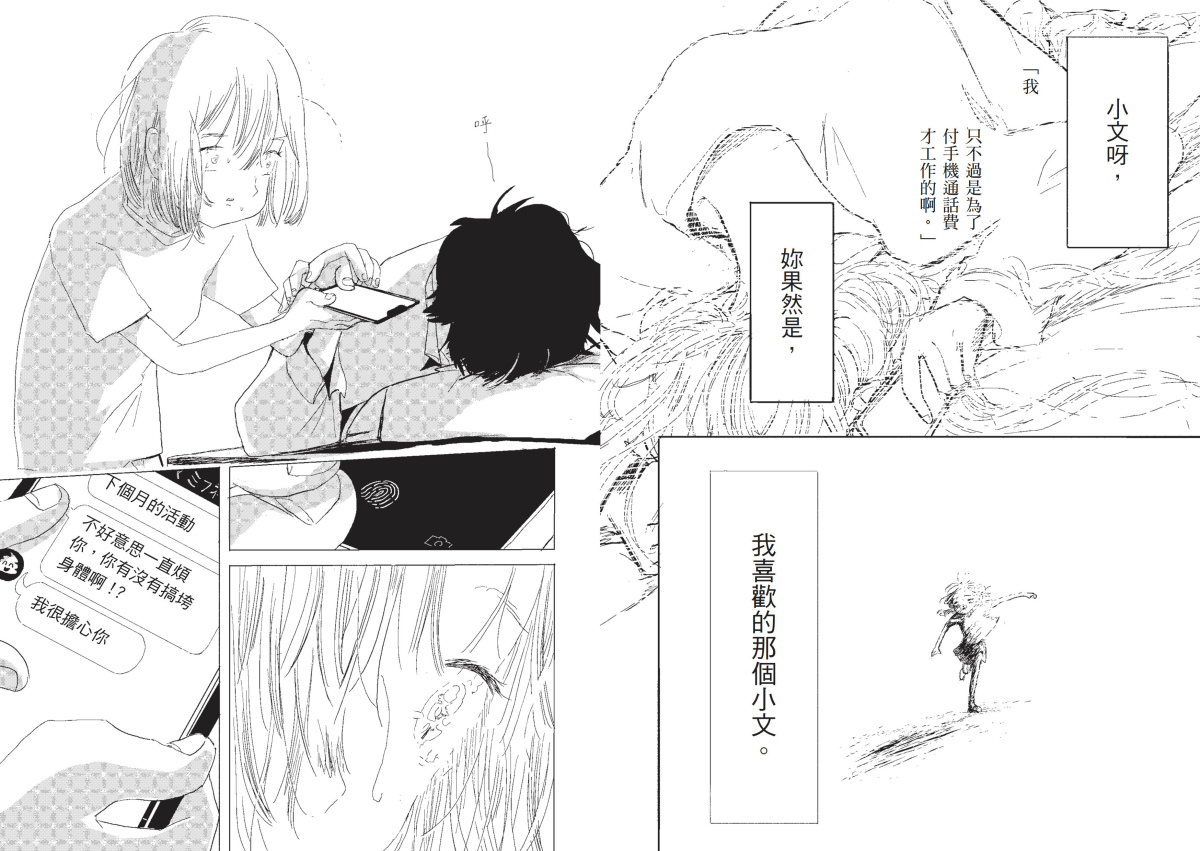

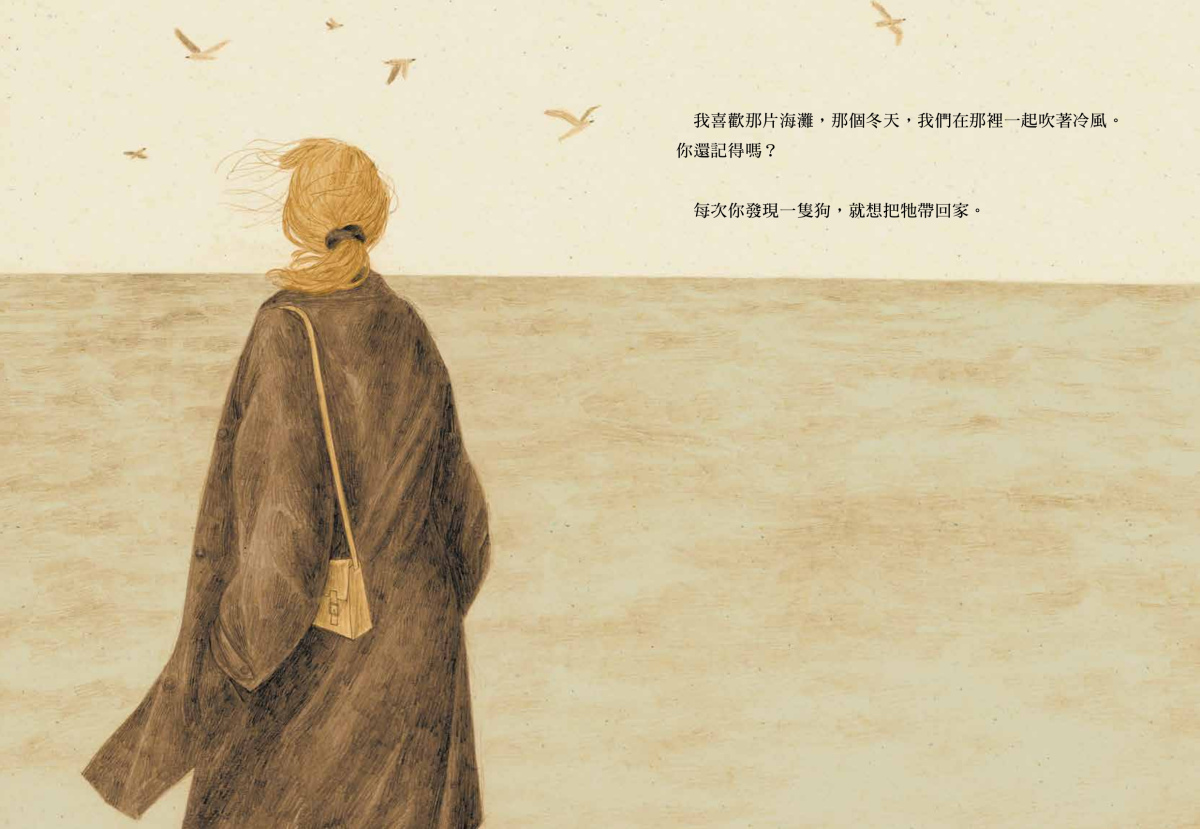

《有時,偶爾》(格林),格林文化提供

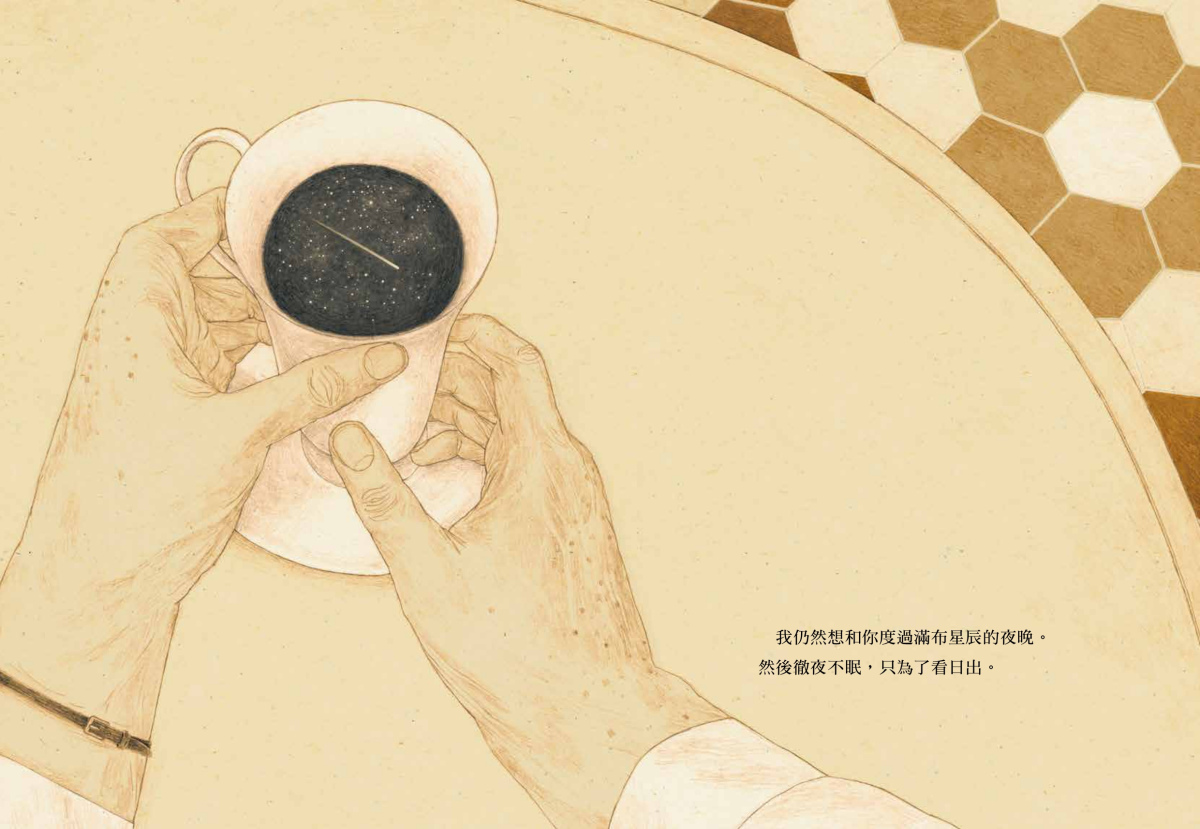

莫尼卡接著以書中頁面來說明圖文配置,比如這一頁文字寫道:

我喜歡那片海灘,那個冬天,我們在那裡一起吹著冷風。你還記得嗎?每次你發現一隻狗,就想把牠帶回家。

這一頁的圖像裡,女孩背對著我們、面向大海。圖像與文字傳達的是不同層次的訊息:文字在描述「發生過的事」,而畫面則在呈現「當時的感覺」。

莫尼卡刻意沒有把文字裡的那隻狗畫出來,而是選擇透過「他的視線」來描繪這個女孩⸺也許就在這個瞬間,讀者會像他當年一樣,被她打動,甚至愛上這位女主角。

➤畫圖時,放入自己對文字的詮釋 另一個例子同樣來自本書,文字是:

我仍然想和你度過滿布星辰的夜。

但是圖片呈現的是桌面上的咖啡杯,這裡的圖案跟文字並未相符,莫尼卡的設計是為了要提醒讀者:這是一段關於回憶的文字,因此我們看到敘事者老邁的雙手,或許他在喝咖啡的時候想到這些事情。右上角出現了咖啡店的磁磚地板,則能將讀者從回憶拉回現實,明白現在的時空環境。

《有時,偶爾》(格林),格林文化提供

接續下頁畫面沒有文字,插畫家描繪出老先生記憶中的星空夜下,與情人的親密相處,圖像與文字雙線交互、打造出深刻的回憶場景。

➤畫圖時,放入自己對文字的詮釋 莫尼卡在為繪本製作圖像的另一原則,是會試著放入她對書本文字的詮釋,以《有時烏雲密布,有時萬里無雲》一書為例,她評估因為文字是詩的形式,在圖像上的表現可以更加開放,畫面可以不一定要跟著文字走。

莫尼卡在此書繪製一位小提琴家經歷生涯危機的故事,並說這是她自己個人的創造,文字作者完全沒有提到小提琴;莫尼卡憶起以前曾為了全心投入繪畫,必須放棄自幼學習的小提琴,她把自己對音樂的喜愛及不捨心情,運用到本書之中。以上圖安排為例,文字部分是:

如果你放低身子,

如果畫出配合文字的圖像,可能是一個女生走在風雨中或雪地,小心翼翼的感覺,但莫尼卡選擇的表現手法,是畫下提琴家按壓琴弦的動作,當她需要精準控制的手指部位被雲霧遮擋,碰不到琴弦的畫面就會呈現出對未來的徬徨感受。

莫尼卡分享,她確信自己構思出來的畫面,文字作者愛麗絲絕對沒有想到過,但是她非常滿意,並且說雖然跟自己原來想像的不同,但是覺得很棒、很襯托自己的書。

《有時烏雲密布,有時萬里無雲》(奧林文化),奧林文化提供

➤創作特色:現實與想像交融 對莫尼卡來說,另一個她在作畫時的習慣,是會把現實生活場景和想像交融,真摯的呈現在作品之中。

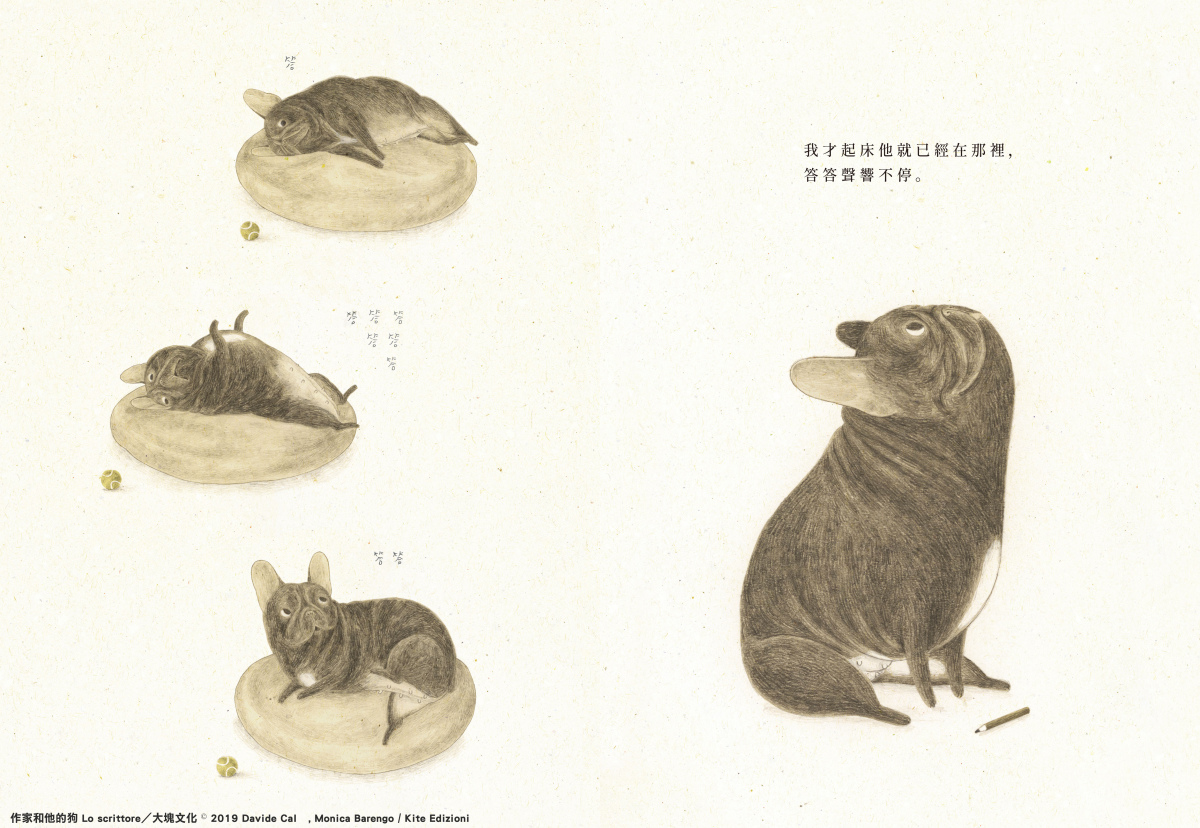

如前所述,以曾獲2022年「紐約時報/紐約公共圖書館年度最佳兒童繪本」肯定的 《作家和他的狗》為例,當時她正準備完成前一部作品《毫無來由的那日》,就在臨近完稿之際,她命中註定的那隻狗⸺格蕾塔⸺走進了她的生命。因為實在太想在書裡畫格蕾塔,她便詢問作者大衛・卡利,能不能把整本書全部重畫,讓故事裡的狗都換成格蕾塔?卡利笑著回她:「這本還是讓臘腸狗留下吧,我會另外專門寫一本給格蕾塔的書。」於是,《作家和他的狗》這本書,便是在莫尼卡對格蕾塔滿滿的愛之中誕生的。

這本書的文字作者雖然是卡利,卻是由莫尼卡發想成書,故事中提到狗每天看著作家主人敲打鍵盤,做什麼事都不大專心,莫尼卡猜想身為一隻插畫家的狗,格蕾塔應該也是這樣看待創作中的她,雖然書中人物的職業是作家,但其實書本的真實內容應該是「插畫家和她的狗」。

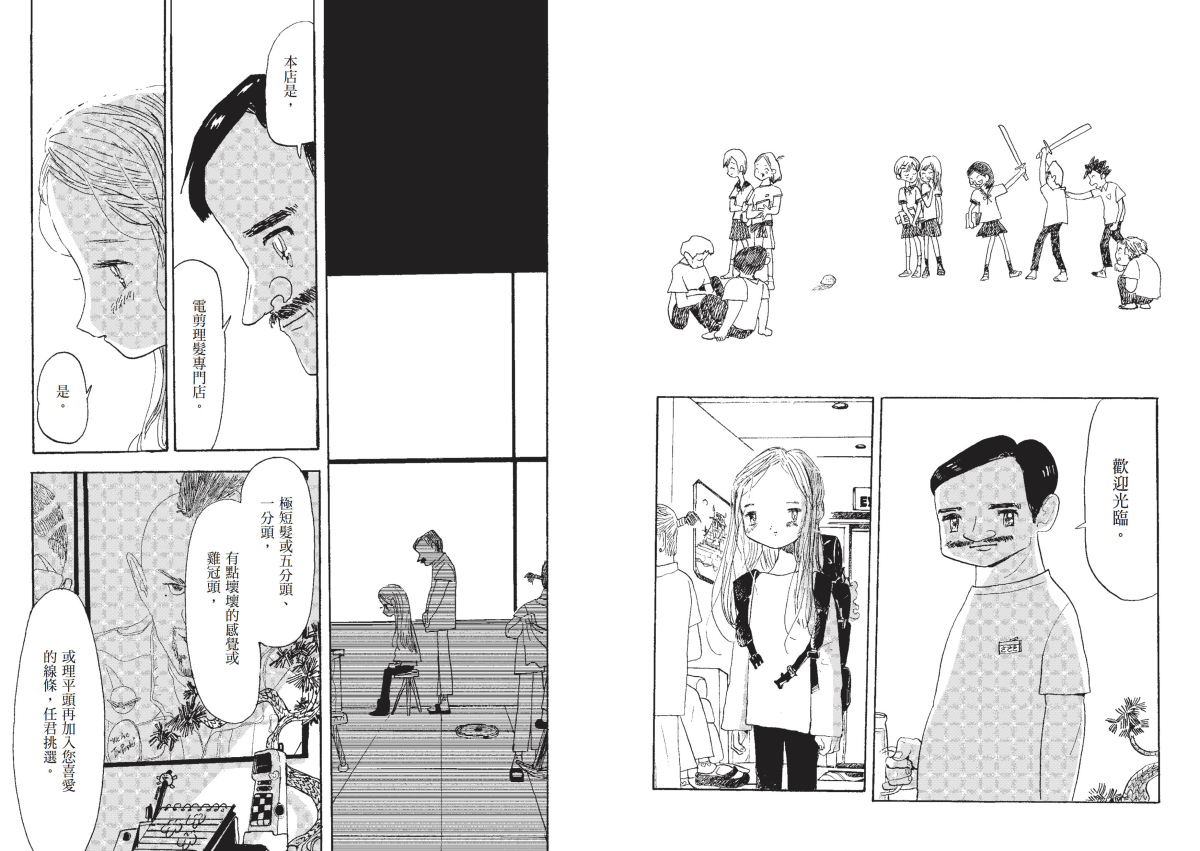

《小貓一隻一隻來》(大塊文化)

這本書完整呈現了莫尼卡與愛犬格蕾塔(Greta)相伴的生活片刻。莫尼卡說,每次翻開《作家和他的狗》,都彷彿還能再看見格蕾塔。

➤一筆一畫放慢生活的速度 接下來要談的部分,呼應本次演講主題:關於繪本的療癒力量。

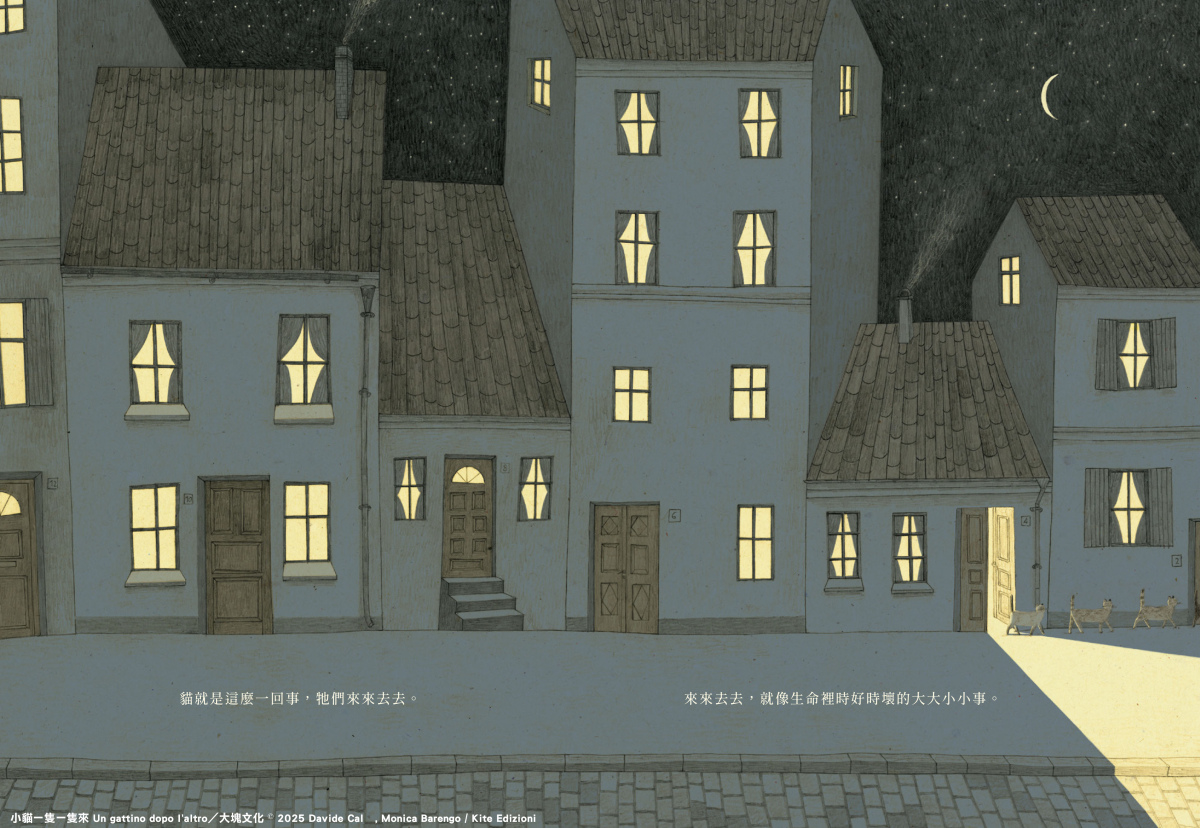

當莫尼卡失去了她生命中的那隻狗⸺格蕾塔⸺時,她曾陷入極深的悲傷。也正是從那段經驗出發,她創作了新作《小貓一隻一隻來》,書中圍繞著幾個主題:失去、生命的流動,以及學著放手、不再執著。莫尼卡說,透過畫畫,她彷彿能把時間的速度放慢一點。並不是要讓時間停住,而是讓自己有機會好好看著時間,感覺它慢慢流逝,而不是一下子飛逝而過。

她分享自己常常希望某些時刻可以過得再慢一點,尤其是那些快樂的瞬間。她也提到,在傷心與痛苦的時候,畫圖能幫助她找到面對現實的力量,不至於被悲傷整個吞沒。對她來說,畫畫是一種讓自己得以消化、面對生命中各種挑戰的方式。

《小貓一隻一隻來》(大塊文化)

《小貓一隻一隻來》中,莫尼卡想表達的就是對「光」的感受,她認為當一個人過世,就像是他的光熄滅了,死亡是生命中正常的過程,但為什麼現代社會這麼焦慮,讓我們對死亡感到這麼悲傷?

重要的或許是留在原地的人,經歷失去後是要選擇關上門拒絕光亮,還是再度開門讓光照進來?如果打開,有機會接觸新的體驗與事物,不是只停留在原地。書本之中光線安排,蘊含莫尼卡對於此事的回答,她並希望能以此書,給予正在面對、或曾經面對失去的讀者,一個擁抱。

閱讀繪本時,我們或許會在一個畫面停留很久,想到很多不同事情,無論是否跟畫面本身有關,或者因為畫面勾起自己生活的回憶片段,幫助我們在痛苦的時刻,可以好好的繼續把生活走下去,這也許是繪本能夠扮演的一個重要角色。「放慢時間」,這是莫尼卡認為繪本的用途之一。

現代生活的節奏越來越快,事情的變化越發迅速,社群媒體蓬勃,各種平台及影音平台接連出現,在這樣紛擾的環境中,莫尼卡認為,繪本可以是讓轉速變慢甚至暫停的工具。

閱讀繪本,可以讓人在圖像與文字的敘事過程中,整理回憶,莫尼卡指出:「繪本能幫助大人或小孩,面對現實的痛苦。」

(高雄市立圖書館提供)

(高雄市立圖書館提供)

➤不同的我們,追求同樣的事情 事實上,繪本真的具有療癒人心和減壓的作用,能夠幫助大人小孩表達情緒和說不出口的困難。莫尼卡的作品《白花之愛》就曾被義大利心理學家當作輔助工具,陪伴人們進行療程。

莫尼卡分享,自己在作畫時,也是一個療癒的過程,心中的小女孩常常會跳出來跟她說:「你多畫一點這個!少畫一點這個!我想要這個多一點!你可以畫這個……」

莫尼卡認為畫畫並不是一件療癒創作者個人的過程,創造出一幅圖畫不代表作品已經完成,作品真正完成的時刻也不是文字跟插圖搭配在一起的時候,而是當一位讀者讀完整本書之後。

讀者將會找到自己的詮釋,尋得某些慰藉,或許回答一些他以前沒有辦法回答的問題,陪伴他度過生命中一段困難的時期:因為有讀者的參與,一本書才算是完整。

(高雄市立圖書館提供)

以創作為工作,能讓她展現自己內在的敏感纖細,這是莫尼卡認為最棒的部分。

在不同的生命階段中,有一個讓自己安定下來的方式。透過繪本創作,她也得以碰觸到他人的敏感跟不安,產生深刻的交流,這是創作工作中,最吸引她的地方。

因為感受到生命的沉重,莫尼卡近年越來越體會到輕鬆的必要,她希望能把輕盈的感受傳遞給讀者:透過她的畫,讓沉重艱難的生命,得到舒緩,多一些快樂。

莫尼卡期待讀者以開放、彈性的心態閱讀她的作品,也希望她的作品陪伴讀者一起感知周遭,一起對事物保持好奇,找到屬於自己的回憶,甚至是某些問題的答案。對她來說,這是與讀者一同「完成」了繪本。

莫尼卡分享,現在的自己跟小時候已經是不同的兩個人了,人一定會改變,更何況我們來自不同文化、種族、年齡、性別,不同社會經歷,大家都是不一樣的。

「不一樣的我們卻有一個共通點,即我們的內心總是渴望被接納,被傾聽,希望有人愛我們」,她認為這就是為什麼全世界的人都能透過閱讀繪本,得到共鳴的原因,我們雖然看起來不一樣,但其實我們遠比自己想像的還要相似。

(高雄市立圖書館提供)

➤莫尼卡・巴倫可(Monica Barengo)帶領台灣學童,創作幻想中生物

(高雄市立圖書館提供)

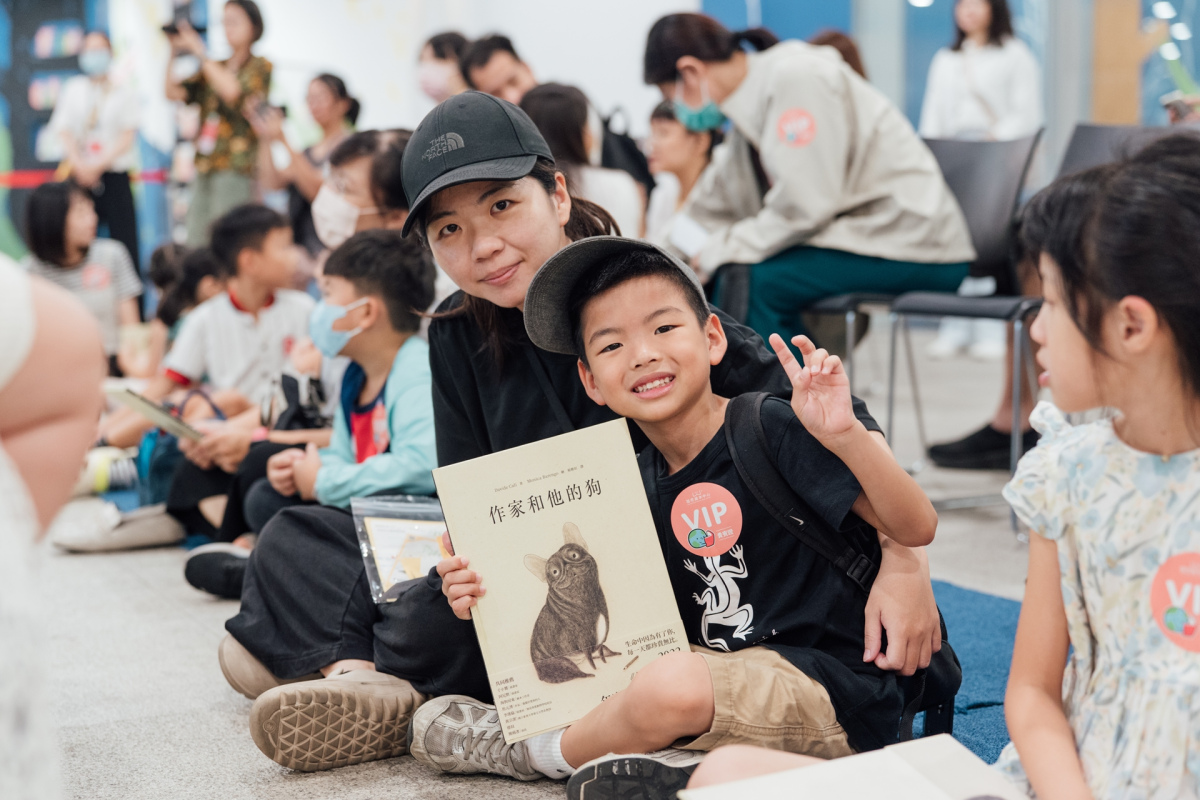

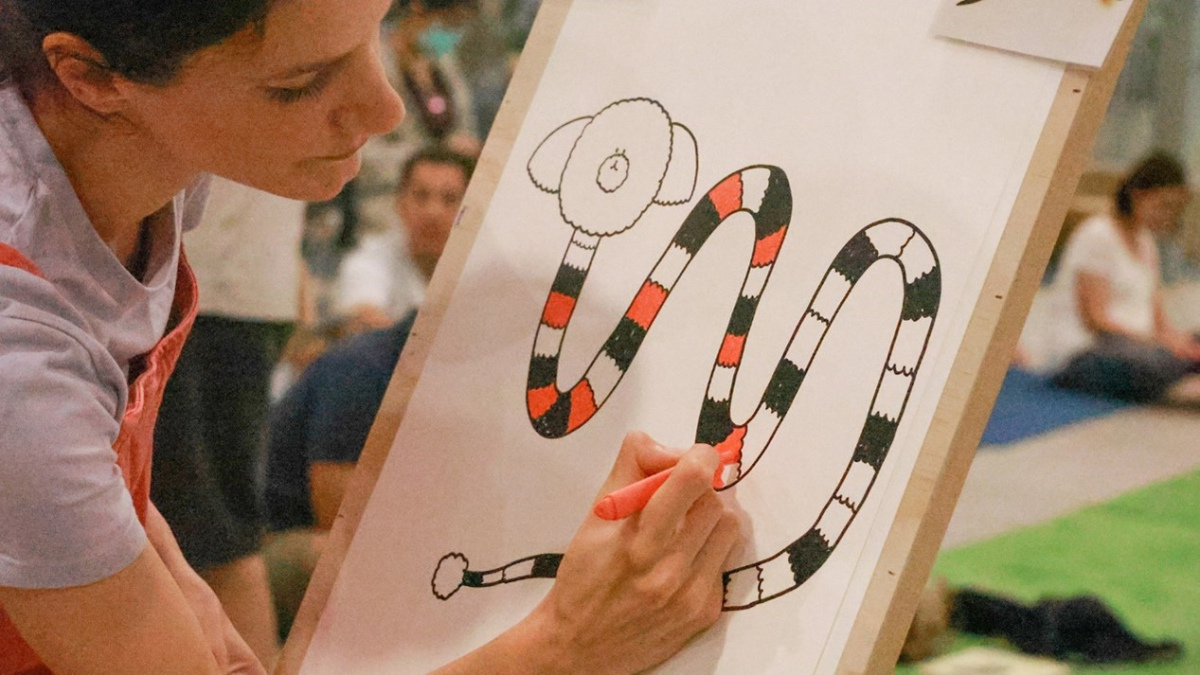

莫尼卡此趟台灣行尾聲,是在星期日早上帶領小朋友進行創作工作坊。

本來可以賴床的假日上午,大家來到高雄市立圖書館繪本中心,面對陌生的插畫家莫尼卡,不只是小朋友,連OB特派員都不免有些緊張,然而心思細膩的莫尼卡為我們設計了很特別的活動,她邀請大家和她一起創造幻想生物,只要把它畫出來,這個動物就能協助大家克服困難:比如吃青椒,早起上學,或其他討厭的事情。

攝影:郭正寧

當莫尼卡率先畫下第一隻奇幻生物「狗鵝」,現場氣氛跟著改變,大家從原先的緊張不安轉為專注:小朋友自信提起畫筆,畫下屬於自己的奇幻夥伴,一身酷黑的同學畫下超有設計感的「黑狗鵝」,另一位細心女孩為了不讓「貴賓蛇」跑出來咬人,特地為它設計堅固的籠子。

攝影:郭正寧

隨著一隻隻幻想生物誕生,大家漸漸忘記義大利與台灣、大人和小孩等等差異和距離,此刻畫畫無關好壞,每一幅畫作都有獨特的樣貌,傳達小小創作者真實的心情與感受,幫助他們釋放不安,感到輕鬆愉快。

莫尼卡的工作坊帶給所有人一個開心的上午,正如她在演講所說:「雖然我們看起來不一樣,但其實我們比自己想像的還要更相似,因為我們追求的,是一樣的事情。」畫畫是連結內心真誠感受的一種方式,插畫家莫尼卡此行以她的無私分享,為我們做了最好的說明。

(高雄市立圖書館提供)

(高雄市立圖書館提供)

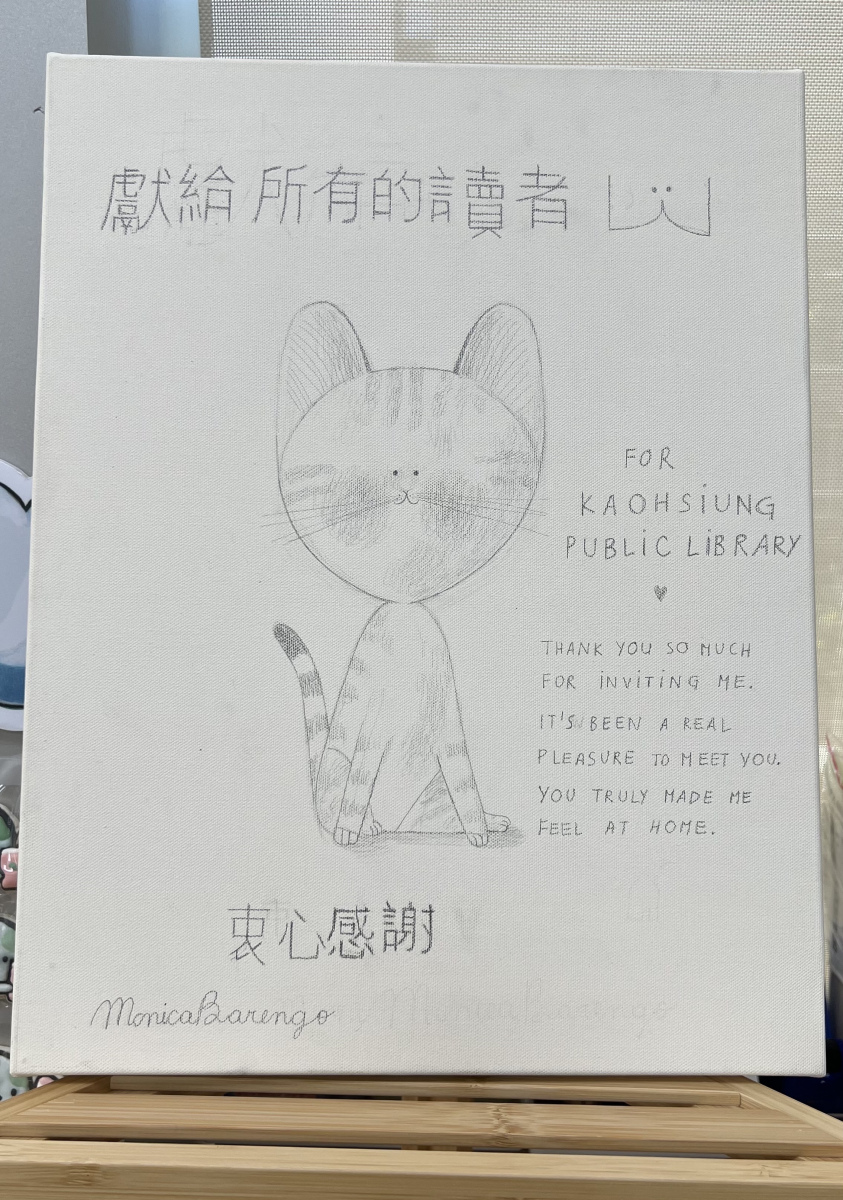

莫尼卡獻給高市圖與所有讀者,謝謝大家一起參與她在臺灣的活動(高市圖提供)

你是小文的戀情(共五冊)

你是小文的戀情(共五冊)

莫尼卡的媽媽會在睡前講故事給她聽,這讓莫尼卡很早就學會看書,她讀的第一本書是一個古老俄國民間故事《

莫尼卡的媽媽會在睡前講故事給她聽,這讓莫尼卡很早就學會看書,她讀的第一本書是一個古老俄國民間故事《

OB短評》#558用雙眼感受世界的極品好書懶人包

●我看見的罪與罰

刑警朴美玉撼動你心的真實故事

형사 박미옥

朴美玉著,陳品芳譯,大田出版,420元

推薦原因: 議 樂 益

韓國刑警女王將長年辦案經驗,輔以溫柔而堅定的目光,寫出了案件的幽微之處與現場的掙扎,也呈現資深警探在實務磨鍊中形成的深刻人性洞察。同時,她以自身的女性視角與處境開啟一扇窗口,觀看女性在陽剛勞動體系中如何思考、承受與奮力站穩,使本書兼具紀實與性別的意義。【內容簡介➤】

●詩七日

平田俊子詩選

しなのか

平田俊子著,吳怡欣繪,馮啓斌譯,黑眼睛文化,420元

推薦原因: 議 樂 益

這些詩極日常,日常到會讓人呣一下,而且越呣越多,像喝到一款順口爽喉的未知飲料。看似寡淡,卻直擊核心,童趣無稽,而有形上之感。這樣的文字讀來毫無負擔,隨時服用一帖,可當下歸零,恢復生存彈性。【內容簡介➤】

●生命是一種短暫的狀態

Das Leben ist ein vorübergehender Zustand

嘉比耶拉.馮.阿尼姆( Gabriele von Arnim)著,姬健梅譯,大家出版,420元

推薦原因: 議 文 樂

有別於一般長照書寫的單向度,作者讓被照顧的伴侶發聲,從而製造出一種維度,現實的侷限霎時成爲轉化的觸媒,讓感覺更敏感,愛恨更交織,陰鬱變透明,形而下的化為形而上。這樣的療癒,是最令人信服的離苦得樂。【內容簡介➤】

●我被心理實驗監控的人生

關於數據監控與人格發展交錯的自我反思

Data Baby: My Life in a Psychological Experiment

蘇珊娜.布雷斯林(Susannah Breslin)著,李昕彥譯,二十張出版,450元

推薦原因: 議 樂

也許真是覺醒的年代,不少陰謀論都被一一揭露,坐實成歷史的陽謀。100位兒童被追蹤監控長達30年,聽起來就像《怪奇物語》,作者身為那百分之一,鍥而不捨地思索並奪回自我的話語權,令人動容也振奮人心——畢竟,我們早已淪為大數據裡的數據。【內容簡介➤】

●腦洞與星空

隱匿著,聯合文學,400元

推薦原因: 文 樂

詩人隱匿橫跨20年的散文集,文字充滿詩性與詩情,也有著入世與厭世的心境。在詩與踉蹌的生活以外,第二輯的貓記事似乎寫出文字之難,難在深情總是從文字的細縫中流洩、難以捕捉。這是一部不歌頌生命、以艱難與堅毅記下的存活之書。【內容簡介➤】

●我不和死者說話

一位司法精神科醫生的奇妙經歷

I Don’t Talk fo Dead Bodies: The curious encounters of a forensic

羅娜.莫里森 (Rhona Morrison)著,姚若潔譯,時報出版,460元

推薦原因: 議 樂 益

這位司法精神科醫師的職涯和個案,沒有法庭攻防的咄咄逼人,也沒有犯罪小說的緊張兮兮,看似東拉西扯的閒聊中,反而讓人更清楚看見這些被夾在精神疾病與罪行之間而手足無措的靈魂。也許就是我們的親友,甚至某個狀態下的自己呢⋯⋯一旦飄過這樣的念頭,也就不枉此行了。【內容簡介➤】

●最後的影壇大亨

The Last Tycoon

史考特.費滋傑羅(Scott Fitzgerald)著,傅文豪繪,徐之野譯,新經典文化,380元

推薦原因: 文 樂

這部小說於1941年出版,為費滋傑羅未完成的遺作。透過後人補遺、村上春樹的譯者後記,讓此書及其描繪的1930年代好萊塢都帶有強大魅力。當今電影產業已遠離製作公司獨大與壟斷的文化體質,改由串流平台與演算法重組權力核心,小說中以「人」為主題的炫目時代記事,似乎已成絕響,讀來卻又緊攞人心。【內容簡介➤】

●當女兒悄然崩潰

딸이 조용히 무너져 있었다 의사 엄마가 기록한 정신질환자의 가족으로 살아가는 법

金賢娥(김현아)著,林建豪譯,健行文化,380元

推薦原因: 知 議 樂 益

來自青少年自殺率高居不下的韓國醫生母親,在7年間見證親生女兒受苦於精神疾病後、寫成這部療傷與思索的日記。作者專業為內科,為了女兒研讀各類心理、精神研究,旁及文學與文化材料。因此此書讀來不僅僅是病例與照顧的記錄,亦有各種感知與思考的參照,是一部深刻又清明的陪伴之書。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量