東亞書房》第42屆織田作之助獎由島口大樹及谷崎由依並列獲獎,第174屆芥川獎及直木獎評選出爐,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤第42屆織田作之助獎評選於上個月23日出爐,島口大樹的《Solo Echo》(講談社)及谷崎由依的《百日與無限之夜》(集英社),並列成為本屆獎項贏家。2021年才踏入文壇的島口,2022年便以《On the Planet》入圍芥川獎,是備受期待的新銳作家。在本次得獎的《Solo Echo》中,他描寫一名青年依循失蹤父親留下的照片,行走於橫濱街頭的經歷,刻畫城市歷史與個人生命的共鳴。作品既捕捉個體的時間、記憶與期盼,同時也蘊含大時代的飛躍感。

另一位得獎者谷崎,現為近畿大學文藝學部副教授,兼具學者、譯者與作家等身分,著作包含《舞落之村》、《稻草之王》,以及2019年贏得藝術選獎文部科學大臣新人獎的《鏡中的亞洲》。此次得獎的《百日與無限之夜》,是一部以生產為主題的幻想文學。主角因早產危機而緊急住院,被迫只能終日在病床上消磨時光。某天夜裡,能樂《隅田川》中因悲傷而陷入瘋狂的女子突然現身,引領她走向跨越時空的夢幻旅程。

在這部作品中,主角住院的日常細節,與圍繞生產的地獄巡禮彼此交織。谷崎既寫出女性身體的複雜性,也刻畫生命與喪失的濃烈情感。評審委員石井慎二提到,擔任評審的眾人被這部作品徹底震撼,並認為「這是唯有小說才能表現的作品」。

➤第174屆芥川獎及直木獎評選於本月14日公布結果,鳥山誠的《時之家》(講談社)與畠山丑雄的《吶喊》(新潮社)並列奪得本屆芥川獎,直木獎則由嶋津輝的《咖啡館的歸途》(東京創元社)獲得殊榮。

鳥山身兼建築師及作家雙重身分,他在2023年以出道作《某物》榮獲三田文學新人獎,2025年再以《時之家》獲野間文藝新人獎,同作也讓他成爲今年的芥川獎得主。這是一部以透天宅為舞台、從「房屋」視角凝視三代住戶人生的建築文學。作者活用他身為建築師的經驗,細膩描寫建造者的心境、居民的生活,以及房屋拆除的場景,以建物這個具體而凝實的存在,追溯其中鐫刻的記憶及羈絆。

另一位芥川獎得主畠山,則是2015年以《地底的記憶》踏入文壇的小說家,跟鳥山同樣首次入圍芥川賞即獲殊榮。在《吶喊》中,他講述擔任大阪地方公務員的主角,某天遇見一位靠生活補助度日的神祕「老師」,並從與他互動的過程中,逐步了解市內遺址的出土文物及地方歷史。畠山透過與過去產生共鳴的主角,犀利揭穿戰後日本的虛偽騙局。

而本次奪得直木賞的嶋津,則在2016年以短篇〈姊姊與妹妹〉榮獲《All讀物》新人獎,這篇作品後續被收錄在她2019發行的文壇出道作《酒館墓場》中。贏得本屆直木獎的《咖啡館的歸途》,以位於東京上野的咖啡館為舞台,嶋津透過大正至昭和時期在咖啡館擔任女服務生、其後走出各自人生道路的女性,勾勒充滿時代氛圍的女性群像。小說家原田比香盛讚作品呈現的女性魅力,認為每一個堅強、優雅又性格獨到的角色, 都相當惹人憐愛。

【業界新聞】

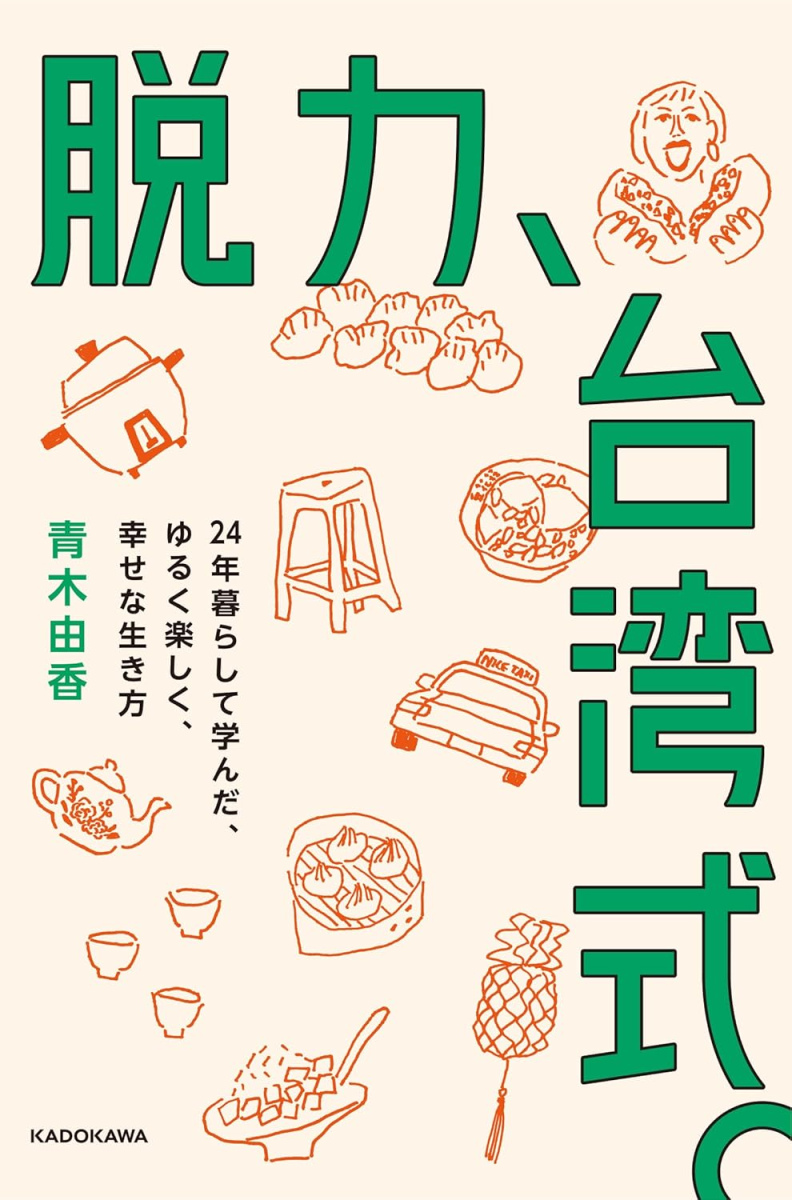

➤曾出版《奇怪ㄋㄟ台灣:一個日本女生眼中的台灣》、《麻煩ㄋㄟ:給台灣人的日本人使用說明書》等作的青木由香,去年12月再推散文新作《台灣式放鬆:在台灣24年學到的輕鬆、快樂、幸福生活指南》(角川書店)。

➤曾出版《奇怪ㄋㄟ台灣:一個日本女生眼中的台灣》、《麻煩ㄋㄟ:給台灣人的日本人使用說明書》等作的青木由香,去年12月再推散文新作《台灣式放鬆:在台灣24年學到的輕鬆、快樂、幸福生活指南》(角川書店)。

青木於2002年來台旅遊後便成為「哈台族」,其後在台灣歷經結婚、生產、育兒、開店、創立公司等人生大小事。漸漸習慣台灣人思維的她,發現台灣的生活比起日本更加自在。在散文集《台灣式放鬆》中,她不只介紹許多真心推薦的地點,也透過自身經驗,帶領讀者理解台灣人獨特的溫柔氣質與人生智慧,並傳遞「其實再放鬆一點也沒關係」的生活態度,與總是過度努力的日本人分享台灣人「活出自我」的療癒祕籍。

➤2026台北國際動漫節即將在2月7日登場,但預定來台的日本漫畫家ニクヤ乾,卻因網路發言炎上,遭台灣讀者抵制。BL漫畫《#當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》作者ニクヤ乾,原本由青文出版社邀請,將在2月舉辦首場台灣簽名會,但他去年底在X平台(原推特)宣傳時,在中文版旁誤標五星旗。台灣讀者在文章底下禮貌提醒,中文版出版地是台灣而非中國,卻遭作者敷衍「不清楚作品具體在哪些國家販售」,且他隨後更在X平台音訊中,以「某個國家」稱呼台灣,嘲諷中國讀者需透過「某國」購買BL作品,輕率發言迅速引發批判。

有讀者在青文出版社Facebook貼文底下留言:「臺灣從來不是作為讓中國人買到BL書籍的『某個國家』、也不是中國底下出版中國語版的地方,而是擁有自由出版風氣的國家」,獲得許多響應支持。雖然ニクヤ乾已刪除爭議貼文並聲明致歉,但許多讀者無法忍受作者對台灣的矮化與訕笑,呼籲青文取消活動並退款。出版社在審慎評估後,決定及時停損,於去年12月29日公告取消簽名會,為整起事件畫下句點。

【作家動態】

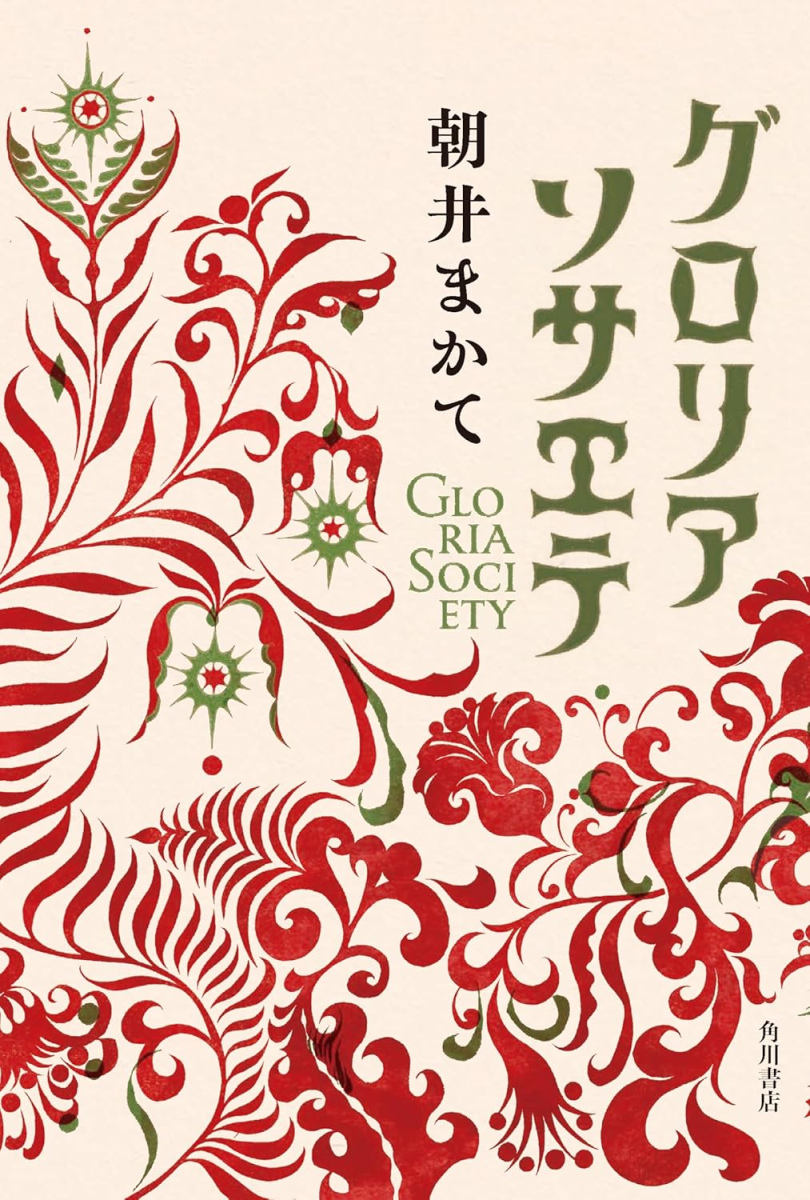

➤以《戀歌》、《阿蘭陀西鶴》、《惡玉傳》等作榮獲多項文學大獎的小說家朝井まかて,上個月中推出新作《Gloria Society》(角川書店),刻畫「民藝」的嶄新之美。

➤以《戀歌》、《阿蘭陀西鶴》、《惡玉傳》等作榮獲多項文學大獎的小說家朝井まかて,上個月中推出新作《Gloria Society》(角川書店),刻畫「民藝」的嶄新之美。

故事設定在大正13年的京都,少女阿幸成為宗教哲學家柳宗悅的家中侍女。某日,陶藝家河井寬次郎及英國歸來的濱田庄司相攜拜訪柳家,並與柳宗悅一見如故。他們一同走訪市集,從當地販售的生活雜貨,特別是老舊的布料或滿是塵埃的陶器等「下手物」中,察覺到自由樸實的美麗,並將其命名為「民藝」。三人對美的堅持和倡議,使阿幸深感震撼,讓她也逐漸被民藝所吸引。朝井透過這部歷史長篇,描繪百年前的京都,以及民藝萌芽時充滿熱情與光輝的歲月。

➤著有《百鬼夜行》、《巷說百物語》等暢銷作品的京極夏彥,去年底發行不屬於過去妖怪系列的新作《猿》(角川書店)。這部小說是京極2024年迎來出道30週年後,於雜誌《怪與幽》新開的連載長篇,故事從同住者仰望天花板時說出的「有猿猴在那裡」這句話揭開序幕。

➤著有《百鬼夜行》、《巷說百物語》等暢銷作品的京極夏彥,去年底發行不屬於過去妖怪系列的新作《猿》(角川書店)。這部小說是京極2024年迎來出道30週年後,於雜誌《怪與幽》新開的連載長篇,故事從同住者仰望天花板時說出的「有猿猴在那裡」這句話揭開序幕。

隱隱約約的奇異感受、曾祖母的遺產繼承問題、岡山縣深山的偏遠聚落,以及令人難以理解的違和感,恐怖的源頭究竟為何?踏出門又將會發生什麼事呢?近年以背筋的《發生在近畿某處的那些事》為代表,分不清是現實或虛構的偽紀錄恐怖小說蔚為話題,在這波恐怖熱潮席捲的當下,京極以《猿》這部作品層層拆解恐懼,深入探究「恐怖」的本質。

➤2011年以《我要控告我父親》榮獲「這本推理小說好厲害!」優秀獎的推理作家友井羊,去年底出版以冤獄為題材的新作《巖窟之王》(光文社),獲得文壇廣大好評與迴響。1913年,玻璃職人岩田被扣上強盜殺人罪而被逮捕,遭遇長達20多年的牢獄生活,並在出獄後持續承擔如影隨形的殺人犯污名。然而,岩田始終未曾放棄希望。這個被國家徹底摧毀一生的男人,孤身舉起反旗,控訴警方的拷問及不公的審判,終於在判決50年後,贏得日本司法史上前所未有的再審無罪。

友井取材自被埋沒於昭和史的冤案,透過岩田永不屈服的精神,在如今的令和日本,對正義發出尖銳的質問。推理作家岡崎琢磨評述:「這是作者長年不斷追問司法正義所抵達的最高境界。故事展現的高潔精神,為幽暗牢獄帶來一線曙光。」

➤著有《通天閣》、《撒落的星星》、《黑夜將明》等代表作的直木獎作家西加奈子,過去曾在保育雜誌《PriPri》與已故詩人谷川俊太郎共同連載專欄「詩的回聲」。他們交替創作的26首詩,如今集結成冊,以《滿滿的喜歡》(世界文化社)為名正式發行。「詩的回聲」這個專欄,以「讓初次接觸語言的孩子能感受到說話的樂趣,同時也能觸動大人的心靈」為出發點,從2022年5月到2024年8月共歷時2年多。

➤著有《通天閣》、《撒落的星星》、《黑夜將明》等代表作的直木獎作家西加奈子,過去曾在保育雜誌《PriPri》與已故詩人谷川俊太郎共同連載專欄「詩的回聲」。他們交替創作的26首詩,如今集結成冊,以《滿滿的喜歡》(世界文化社)為名正式發行。「詩的回聲」這個專欄,以「讓初次接觸語言的孩子能感受到說話的樂趣,同時也能觸動大人的心靈」為出發點,從2022年5月到2024年8月共歷時2年多。

其後,谷川在2024年11月辭世,〈喜歡〉是他留給孩子們的最後一首詩。《滿滿的喜歡》這個書名,既是西加奈子對於谷川的回應,也是「喜歡」這個溫暖情感在文學世界的延伸。除了兩人的詩作交流外,本書亦收錄西加奈子全新創作的詩作、後記以及親筆插畫。

➤著有《禁忌之森》、《愚者之毒》、《龍舌》等代表作的恐怖暨推理作家宇佐美真琴,於今年初發行新作《月白》(朝日新聞出版),描寫週刊雜誌連載企劃引發的黑暗事件。以寫稿維生的海老原,在妻子過世後獨自撫養兒子夏樹。某天,他接到《月刊水晶》雜誌編輯部的委託,重探一樁戰後發生的連環殺人案。事件中的「殺人魔」名叫北川房子,據傳她在二戰結束後的混亂期,接連殺害5名男性,最終被判處死刑。

➤著有《禁忌之森》、《愚者之毒》、《龍舌》等代表作的恐怖暨推理作家宇佐美真琴,於今年初發行新作《月白》(朝日新聞出版),描寫週刊雜誌連載企劃引發的黑暗事件。以寫稿維生的海老原,在妻子過世後獨自撫養兒子夏樹。某天,他接到《月刊水晶》雜誌編輯部的委託,重探一樁戰後發生的連環殺人案。事件中的「殺人魔」名叫北川房子,據傳她在二戰結束後的混亂期,接連殺害5名男性,最終被判處死刑。

海老原在調查中發現,房子當年曾與一名素不相識的少年一同行動,且那名少年至今尚在人世。原本只是撰寫紀實報導的海老原,在取材過程中,逐漸對兇手殘忍行徑中蘊含的魅力所吸引,他自身的苦惱與掙扎,也在共情房子的同時,一點一滴浮上檯面。戰後的連續殺人魔、將過去塵封的老人,以及喪妻的撰稿人,將會被人生的引線帶向何方呢?●

漫射計畫》熱血戰鬥之際,對人間現實也冷靜凝視 :《引路人》漫畫羅寶、編劇桑原「與神鬼同行」的十年來時路

明明筆下是熱血戰鬥漫畫《引路人》,漫畫家羅寶、編劇桑原這對創作組合私底下卻都是相當冷靜的人,言談節制,語調波瀾不興。

《引路人》描寫七爺、八爺擔任將往生者接引到陰間的「引路人」,把一個個臺灣廟宇中的神明「人格化」,從坐鎮辦公室的主管城隍爺、美麗又強悍的陳守娘,到戰力驚人的五府千歲(王爺)與各級鬼怪等,建立起臺灣神鬼世界觀。加上青年主角周聖于的成長,刻畫精彩的冒險與修煉歷程,自2017年在LINE WEBTOON(以下簡稱WEBTOON)連載至今,已堂堂邁入第10年。

兩人談及這部作品從默默無聞、人氣暴漲,到紙本出版、影視化確定的漫長過程,仍一貫平淡以對,謙稱:「我們實力普通,是運氣非常好。」

➤冷靜的創作者,熱血的神鬼世界

1987年出生的羅寶與桑原是輔大中文系同學,熱愛畫畫的羅寶大二轉到應用美術系,但同為漫迷的兩人一直維持交誼,也是籃球球友。羅寶在金門服役時,為了打發時間而栽入漫畫創作,退伍後,「實在非常想畫」的他四處投稿,曾以奇幻漫畫《Magic Seven》獲WEBTOON 第一屆挑戰聯賽長篇組亞軍,展開連載。

但這次經驗讓他深刻感受到,一人創作的時間與精力有限,便邀任職於廣告公司、熱愛寫作的桑原合作編劇。兩人曾搭檔以漫畫《借命時刻》向出版社提案,但最後計畫夭折;接著以《引路人》再次挑戰WEBTOON成功獲青睞,開始連載之路。

桑原表示,小時候他的確如主角周聖于,會把廟裡的「大仙尪仔」視為玩具般感到親切。漫畫中伸手拉七爺舌頭的橋段就是他幼時的親身經驗,甚至「周聖于」就是他改名前的本名。

不過桑原本身並沒有靈異體質,也無宗教信仰,對這個題材的興趣,緣於當時臺灣妖怪文化的出版風潮,為他開啟了臺灣民俗文化的閱讀視野。

正如「桑原」筆名出自他最愛的漫畫《幽遊白書》角色,他本來最想寫的就是《幽遊白書》、《七龍珠》這類以冒險戰鬥為主題的「王道」故事。後來聽取WEBTOON編輯建議,加入單元劇式的生死題材,藉由被引路者的生前故事鋪陳自殺、都更、孤獨死等議題,融合深沉的哲思與溫暖後,作品的點閱人氣也逐日攀升,讓原本態度「佛系」的兩人大感意外。

➤從同窗到搭檔:一畫一寫的默契互補之路

《引路人》2017年上線之際,漫畫改編的韓劇《與神同行》、《孤單又燦爛的神:鬼怪》剛剛走紅,臺灣則有《通靈少女》等以神鬼為主題的劇集。但桑原表示,創作路線完全不同,並不受影響;羅寶也認為「靈異」並非重點,「我受吸引的,是其中對人性的描繪。」而這也是《引路人》的構想核心。

兩人合作默契十足,桑原寫來劇本與分鏡大綱,羅寶就埋頭作畫,並隨時討論、分享或吐槽。他們也堅持嚴謹考據,曾實際到醫院了解訪談安寧病房相關人員、打電話到社福單位諮詢尋找受訪者,也實地走訪漫畫中出現的蟾蜍山、寶藏巖等地進行田調。至於各路神明,因既有的資料豐富,且民間對眾神的解讀多元,反倒成了他們最能自由發揮想像之處。

因此兩人在《引路人》中大膽調整神明們在民間故事裡的個性,把七爺變得稍微冷酷、八爺質樸古意,周聖于的夥伴女孩官官則調皮搞怪。除了性別平衡,也讓她與八爺搭檔有反差的趣味。

但兩人笑稱初期不免出現「bug」,例如「白無常」七爺前幾回都穿成黑西裝;原本桑原屬意城隍爺的形象為日本男星「松重豊」,結果被羅寶誤聽為「陳松勇」而畫成臺派豪氣大哥,「害我愈看愈不像,超傻眼⋯⋯」

➤考據與想像之間:讓神明成為角色

隨著連載進行,《引路人》逐漸拉回原本設定的王道漫畫路線,加入對決打鬥的場面,成功擴大吸粉。然而伴隨著人氣而來的,還有褒貶不一的評價,兩人時常佩服讀者提供的文史知識,也多能在變幻不可測的評論中穩定情緒,不受干擾。

桑原表示,寫到第86回正式拉開序幕的「引路考」(引路人的晉升考驗)系列情節後,他才更順利地讓「社會議題」與「戰鬥」這有點割裂的雙故事線合流,兼具深度與廣度。但此時最棘手的是靈界大戰:「既不能讓媽祖或廣澤尊王戰敗,會有損祂們法力強大的崇高地位,也不能讓他們輕鬆大勝,這樣其他角色就沒有表現機會。」因此得構思引人入勝又不失情理的劇情,是他最燒腦的關卡。

同時,漫畫也舉重若輕地融入各式題材,包括以虎姑婆故事探討親子關係,從早年的族群衝突,反思「妖」的傳說由來,或藉由角色回顧父輩經歷的二二八事件,帶入更多歷史面向。桑原認為,在大量影視作品的洗禮下,現代閱聽大眾對於刻畫人性惡意的情節幾已麻木,因此他並非要突顯暴力邪惡,也不想從善惡對立的角度審視歷史,只想「如實」呈現,因此特意挑選被奉派來臺鎮壓二二八的小兵角色,傳達小人物在時代下的無奈。

羅寶的挑戰則在畫功,除了敘事能力更純熟,他回顧早期因週更(每週更新)節奏緊湊,有些細節如火焰會直接用電腦特效圖帶過,後來在桑原要求下改用手畫,美感度躍升,便「再也回不去了」。

然而速度與品質難以兼顧,2023年5月後,在正職工作、家庭以及《引路人》單行本出版等壓力下,兩人忍痛暫時停更,也讓讀者一路等待多時。直到《引路人》2025年3月完成8集出版後,兩人也終在同年12月底回歸WEBTOON網路連載。

➤在侷限中前行:娛樂為本的長跑創作

羅寶和桑原是受日漫滋養的一代,但羅寶從日本「頁漫」傳統過渡到在韓國大行其道的「條漫」體裁,接受過程並無掙扎,認為兩種形式各具特性──以紙本為主要媒介的頁漫,強調黑白線條和分鏡的精緻度;在網路百花齊放的條漫,對讀者來說有全彩的吸引力和手機閱讀的方便性,也是因應網路時代的全球市場主流。

《引路人》從條漫創作跨回頁漫出版,羅寶作了大幅調整,譬如條漫以前、中、後景深方式呈現的磅礴畫面,在頁漫須改為橫幅左右延伸。有些原本的直條滿版畫面,卻需要在紙本節制地以半頁呈現。或是因手機下拉式閱讀而接續出現的重複畫面設計,也會因應紙頁的排版與視覺動線而須作出調整,甚至刪節。

但這些增加的工作,絲毫不影響這對搭檔創作漫畫的初衷:「提供讀者娛樂。」比起維持投入許多心力與時間完成的原創成果,他們更在意如何提供讀者更好的閱讀體驗,因此對於各種嘗試或改變,兩人早有滿滿的默契和共識。

同時,羅寶也很明白,他永遠畫不出《一拳超人》——能力或許可以磨練,但時間永遠不足,畢竟臺灣的市場規模無法支撐讓他成為擁有許多助手的漫畫工作室。然而,這不代表兩人不認真,而是因為認清現實,在侷限中努力,懷抱著「盡人事,聽天命」的豁達,讓他們更著眼於過程的付出,遠勝對結果的期望。

在連載期間,羅寶曾期許有朝一日《引路人》能反攻條漫聖地——韓國,「不是為了證明什麼,而是希望在最大的市場,接觸到最多讀者。」這個願望也在2025年底剛剛實現:於韓國最大的網路平臺NAVER上線連載,成為他倆合作奮鬥十年最好的獎賞與激勵。

➤漫畫走進人生,也陪人生走遠路

細數這一路,《引路人》已然成為他們人生的一部分——羅寶在創作過程結了婚、當上爸爸,桑原現已是廣告公司副創意總監。漫畫是熱情所在,但他們並不因此而犧牲生活全部。兩人掐指算了算,按照目前月更連載的速度,距離預定畫完,還有整整5年多,「啊,到時我們都40多歲了?」兩人平靜地聊著聊著,就像並坐河畔垂釣,上餌、拋竿,畫過一格又一格,看時間流淌過筆下的忘川。

王道漫畫的熱血少年行經人生中途,有了更多歷練與通透,陰與陽,神或鬼,都是人間看待的眼光。《引路人》在桑原與羅寶的筆下經歷一場又一場戰鬥,引人走過一回又一回生命終局,也陪著讀者成長,不論遺憾或釋然都留下深情與啟發,一年復一年。●

https://webtoons.onelink.me/Jzmu/7eqryag8

https://comic.naver.com/webtoon/list?titleId=846086&tab=dailyPlus

羅寶(《引路人》漫畫)

台南應用科技大學專技助理教授,曾以 《求職超人》獲得東立短漫賞。《Magic Seven》獲選LINE WEBTOON第一屆挑戦戰聯賽長篇漫畫組亞軍。目前正於LINE WEBTOON全力繪製《引路人》。

桑原(《引路人》編劇)

任職於廣告公司,編劇出版作品:《引路人》(1~8冊)、《Never End》。

FB「羅寶&桑原」:https://www.facebook.com/Lo17Frankie

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「焦點人物》熱血戰鬥之際,對人間現實也冷靜凝視 《引路人》漫畫羅寶、編劇桑原「與神鬼同行」的十年來時路」。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量