人物》失眠帶來的意外靈感:訪繪本作家朱品璇《我的頭頂長出一朵香菇》

一頭長直髮、帶著圓框眼鏡,氣質如同尋常鄰家女孩的朱品璇,不是早慧耀眼的天才型創作者,而是經歷長期自學與練功的「地才」。她擁有一副「自學雷達」,從生活經驗找到積累能力的實踐法。

➤自學練習 日常素材變成故事

從小就嚮往當作家的朱品璇,非常喜歡黑柳徹子《窗口邊的小荳荳》、侯文詠《頑皮故事集》,這兩本書都是作家的童年故事。「如果我把現在的生活記下來,說不定未來也能出書。」這個天真的想法,讓朱品璇養成了每天寫日記的習慣,成為她日後創作的靈感庫。

小學六年級喜歡上日本漫畫後,她的未來志願從作家變心成漫畫家。她向朋友借漫畫回家,每天臨摹,自得其樂,就這樣持續了五、六年。

高中時,朱品璇發現隔壁座位的同學能將平淡的校園生活寫得妙趣橫生,這讓她領悟到:創作不需要經歷驚天動地的大事,而是如何捕捉平凡裡的素材,說成一個吸引人的故事。

➤偶然靈光成為好故事

朱品璇的繪本之路並非一帆風順。大學主修視覺藝術,畢業後做過設計、插畫、活動企劃,2020年開始繪本創作。憑著滿腔熱情,下班後她瘋狂創作,一年產出三、四本作品,累積了十幾本作品。然而這種「用力過猛」卻讓她陷入大半年的創作乾涸期,直到那隻「頭頂長著香菇的小鴨」出現。

那日,朱品璇因喝奶茶導致失眠,隔日頂著黑眼圈參加活動。在台下昏沉待命時,她瞄見玻璃窗上彩繪的一排小樹,朦朧間看著像香菇。腦中跳出一句:「我的頭頂長了一朵香菇」,隨之浮現一隻鴨子頭頂長著香菇的畫面。這道微小的靈光,被她牢牢抓住。

4年來,朱品璇邊工作邊創作繪本,在業餘與專業的關口游移,有獲得一些肯定,但還沒有碰到好機會。2024年,這個關於「香菇是煩惱」的故事入圍高雄市立圖書館的「好繪芽獎」,並獲得大塊文化董事長郝明義的讚賞,認為其具備「從第一頁的好奇到最後一頁的驚奇」的好故事特質,成為新書系「小塊」的首部本土作品。

2025年《我的頭頂長出一朵香菇》出版後,更多讀者認識朱品璇。香菇鴨的魅力超乎她的想像,書店老闆以這本書在銀髮團體帶活動、年輕的男大生拿著書來簽名會、兩歲的小朋友因為喜歡這本書,願意吃香菇和蔬菜。目前這本書已經售出4國版權,驗證好故事不分年齡與國界,大家都喜歡。

➤練習放鬆 繼續精采創作

身為典型的「I人(MBTI中內向型(Introvert)的簡稱)」,朱品璇靦腆稱自己頭頂上的香菇(煩惱)就是害怕上台。大學選課時,除非必修,其餘需要上台簡報的課程一律跳過。「出書後要去分享,好像是在還當年逃避上台報告的債。」她現在發展出一套應對方式,把簡報內容變成「說故事」,設計成有故事梗、有情節,娓娓道來就會忘記上台的緊張感。

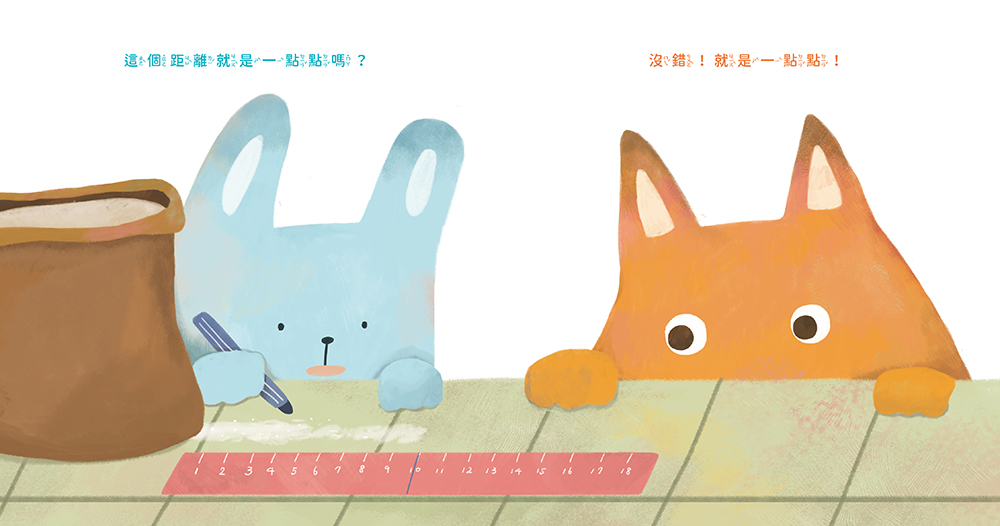

作為備受矚目的新人,朱品璇的腳步未曾停歇。第二本新作《這可不是一點點》已經問世,她透露這本書的創作早於《我的頭頂長出一朵香菇》之前,書裡可以看到眼熟的角色出現在故事中。未來她想挑戰不同畫風,甚至跨界合作,學習放下緊張的性格,讓自己多點「餘裕」,期待在放鬆的狀態下,創作出更多好故事。●

☆特別收錄:誠品職人怎麼推☆

用很可愛的視角解釋煩惱是什麼,嘗試各種辦法讓煩惱消失或變小,可以讓小朋友主動地和家長聊聊天,或者試著處理煩惱,是一本很可愛的繪本,而且小雞腦袋上長香菇真的太可愛了,可以想像小朋友把香菇別在頭上的樣子。

何伊鈞 台中中友店

有時翻開一本書,並不是為了得到解答,闔上書頁時卻心滿意足,得到意外收穫。對我來說,它就是這樣一本作品!可愛爆擊的畫風,繪出看似很惱人的情景,隨著故事情節推進,幽默機智的角色對話一定會讓你會心一笑,大小朋友都適合讀,小心翻閱,因為它可愛到心臟爆擊!

鄭琇尹 台中480市政店

我的頭頂長了一朵香菇!醫生說這是一朵煩惱,只要好好睡一覺就會掉下來。天哪!多麼令人感到困擾,我怎麼能睡得好呢?故事裡的那顆「煩惱」讓我與鴨子一起焦慮,而鴨子朋友們提出來的想法讓我豁然開朗—原來煩惱可以是煩惱,也可以只是一朵香菇。事情都是一體兩面、每個人的觀點也不同,被煩惱卡住的時候不妨與朋友一起想想辦法吧!

徐郁甯 高雄遠百店

人物》理性調度述說故事,感性封存情感瞬間:訪作家高妍《間隙》

高妍對漫畫始終抱持著近乎崇高的敬意,她鮮少以漫畫家自居,也不要我們稱她「高妍老師」,反而更習慣自稱「畫畫的人」。年輕外表下,內在住著洞察世事的老靈魂,筆下創作著類自傳體的青春往事,酸甜可愛的表層下,卻包裹著極為扎實豐富的重核質地。

她擁有理性的頭腦,如手術刀般精準地剖析作品的結構與敘事脈絡,同時,保有極致感性的心,擅長將生命中那些幽微、纖細的時刻,永恆地凝結在作品畫面中。

➤社會背景熟成 溫柔敘說《間隙》

《間隙》是高妍的第二部商業作品,這並非出自偶然,而是源於她對「時機」的敏銳判斷。她很清楚,當社會背景趨於成熟,作品的核心理念才能被讀者接收與感應。

2025年適逢二戰結束80週年、台海緊張,故事中台灣、沖繩在戰爭陰影下交織的命運,此刻回望更顯力道。台灣有重建歷史敘述,而琉球的被殖民傷痕還在等待正名。故事背景正逢台灣同婚公投,現今日本社會亦在討論同婚議題,內容情節與現實議題的「共時性」,相互呼應。她不線性說教、批判對錯,選擇呈現故事的複雜性,透過故事,讓世界看見台灣,也看見沖繩。

➤驚喜讀者溫柔回應 歷史傷痕

《間隙》發行後的化學反應,超出高妍的預期。第一、二集觸及台灣歷史,日本讀者在2月28日當天於社群平台推薦此書,讓異國歷史傷痕產生跨國連結。高妍感動說道:「原來有日本讀者因為這部作品,意識到二二八是一個重要的日子。」

第四集聚焦沖繩作為太平洋戰爭殘酷戰場的傷痕。發行日刻意選在6月,也是沖繩「慰靈之日」月份。長久以來,沖繩處於日本權力邊陲,被定位為軍事基地和度假勝地,缺乏主體發言權。高妍曾擔心自己的詮釋,是否對當地人造成冒犯。然而,她收到了許多沖繩讀者的真摯回饋,感謝她如此細膩地梳理了沖繩與本島之間錯綜複雜的關係。「我當初下定決心創作這部作品,是絕對正確的決定。」

➤畫面電影化,帶讀者走進故事

高妍寫實、細膩且刻意營造手繪感的畫風,是深思熟慮後的視覺策略。為了克服日本讀者對台灣背景的陌生感,她將漫畫視覺化為「電影」,透過細節刻畫,帶領讀者進入故事。海風吹拂的動態感、空氣中凝結的濕度,到熱帶植物的紋理,讀者即便不了解歷史背景,也能透過畫格「走進」場景,感受角色的情感動機,進而沉浸在故事的流動中。

高妍強調,真誠是創作的唯一歸途。她堅信「很多故事光用想的,是想不到的」,為了創作《間隙》,她多次重返沖繩實地考察,不設限地漫遊,在走走停停間捕捉那些乍現靈光和感受。

➤讓作品說話,持續滾動發酵

在沖繩和平紀念公園,展廳內是白髮蒼蒼的倖存者陳述著戰爭的殘酷,走出展廳,卻是面對蔚藍平靜大海的迴廊。這片海曾是修羅場,至今仍埋藏著難以言說的痛。那種「內心波濤洶湧,眼前卻極度靜謐」的感官張力,正是高妍親身走過,才得以精準傳遞給讀者的畫面。

面對現今社會日益極端的對立,高妍選擇「讓作品說話」。她希望內容的複雜性能穿透層層同溫層,讓作品在不同的時空裡持續發酵、滾動,與更多讀者產生交集。

➤極度自律的創作日常

高妍現在的生活幾乎被創作工作填滿,即使日常行走、買菜,腦子裡還是在想故事。身兼插畫家與漫畫家,她對兩者有著精闢的比喻:插畫像是「攝影」,必須精準抓住精湛的瞬間;漫畫則像「拍電影」,需要統籌人物演出、劇情編排與畫面構成,是體力與宏觀視野的極大考驗。

她面對工作有極高自律,從不讓編輯催稿,總是能在「死線」前優雅地完成任務。她腦中構思的情節與想表達的議題實在太多,常讓她的體能與心力逼近飽和點。

➤期待餘裕步伐 開展新作

身為最受期待的年度作家,高妍透露了令人振奮的消息:新作品將於今年春天在日本《Comic Beam》展開連載。不同於《間隙》的宏大架構,新作將採取「單一章節情境故事」的形式,故事發生在一間咖啡廳,透過主角串聯起形形色色的人物。

自嘲是「話嘮」的高妍笑稱,這次一定會好好掌控進度,不再讓頁數像《間隙》那樣「失控」成四冊巨作,也讓自己身心有餘裕,以更輕盈的步調,與讀者進行心意溝通。●

☆特別收錄:誠品職人怎麼推☆

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量