人物》在命運之前,仍想見你一面:長谷川祐次繪本中的溫柔與殘酷

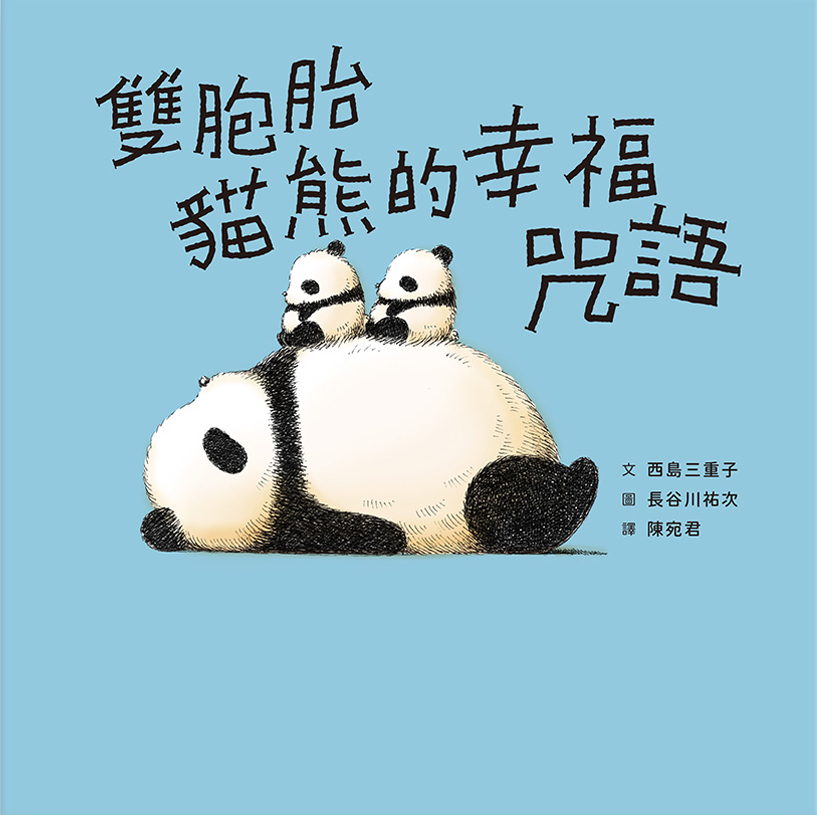

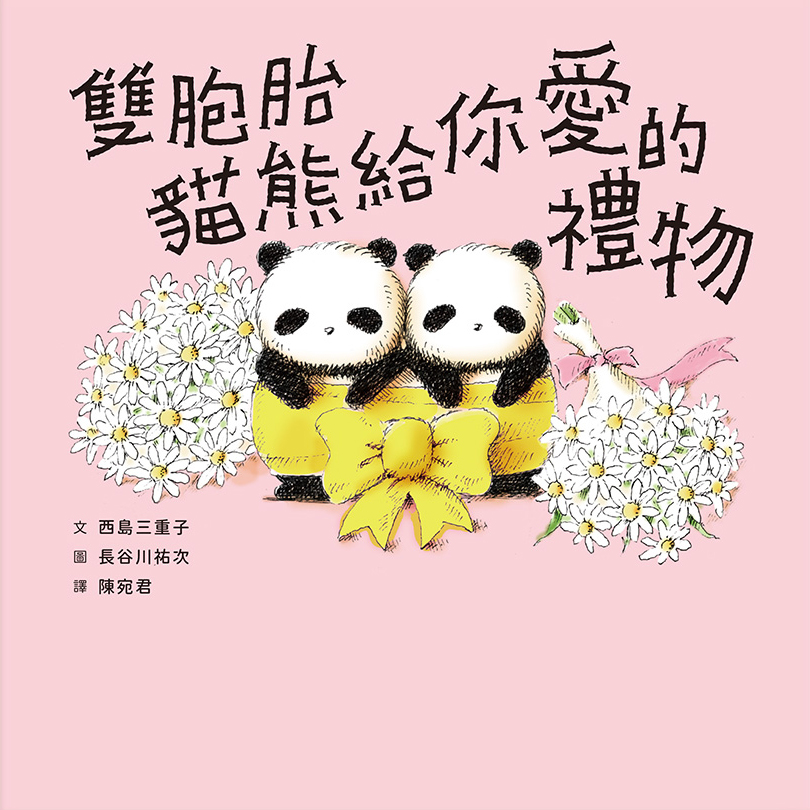

日本暢銷繪本作家長谷川祐次的作品,總是在柔軟、甜美的畫風中,包裹著關於死亡、分離與犧牲的深刻命題 。他在臺灣出版的作品,主要可分為展現個人生命哲學的自創繪本《在我被吃掉以前》與《小不點,快跑!》,以及受邀繪製插畫的《雙胞胎貓熊》系列 。

2025年底長谷川祐次應邀來臺宣傳,筆者趁著此次訪談,除了一解對其作品的好奇外,更發現他在作品中總展現了一貫的創作核心:在有限的生命裡,什麼才是真正重要的事?他同時也分享了自己如何將電影藝術的啟發融入創作,並在「商業委託」與「終生志業」(Life Work)之間,平衡藝術家的自我堅持與讀者情緒的共鳴 。

➤接受與抵抗:生命盡頭的溫柔選擇

長谷川祐次的作品中常出現「命運」的強烈對比。《在我被吃掉以前》的小牛選擇了接受被吃的命運,而《小不點,快跑!》中的動物們則是在抵抗命運中努力逃亡 。《在我被吃掉以前》書中,真正令人心碎的不是死亡本身,而是小牛在生命最後一刻,想再見媽媽一面卻無法如願的遺憾。長谷川祐次坦言,這本書並不是想描寫「活下去」的掙扎,而是關於優先順序的選擇。他想傳達的是,在優先順序的選擇下,最重要的並不一定是「自己」,而是在最後的時刻,心中最在意的人或事。他自己也常被這樣的情節所感動,因此希望將這份感受放進作品裡。

不同於多數兒童作品即使開頭再悲慘,結尾仍終將導向明亮與希望,長谷川祐次並沒有刻意為孩子設計一個安全的出口。他並非把《在我被吃掉以前》視為只給孩子閱讀的書,而是希望它能成為「任何年齡都能讀」的繪本。出版社或許會設定適讀年齡,但創作時,他並未特別去想「該教孩子什麼」,而是純粹希望讀者能從中獲得各自的感受與價值觀 。

➤「重要的人存在」本身,就是一件美好的事

《小不點,快跑!》與《在我被吃掉以前》在故事情節處理上形成了強烈對比。前者講述的是抵抗命運的逃亡故事,小不點拼命奔跑,只為回到媽媽身邊。兩本自寫自畫的作品中,都出現了「找媽媽」的情節,讓許多讀者也好奇:「母親」對長谷川祐次而言是不是有什麼特殊的意義?

不過,他的回答卻是:「並非因為母親在我心中具有某種神聖不可替代的象徵」,他進一步解釋,選擇「媽媽」並非刻意,而是因為母親是最容易被大眾理解的「重要之人」象徵 。在不同的家庭或人生狀況裡,這個角色也可以換成其他人。

在《小不點,快跑!》中,有一個極其殘酷卻溫暖的設定:其他七隻動物因為沒有歸處,才將回家的希望託付給了唯一有媽媽的小不點 。這個靈感來源於電影《象人》,電影中過得比主角更悲慘的畸形人們,卻願意幫助主角逃離苦海 。這種「即便自己悲慘,也要守護他人心中重要之人」的情懷,是長谷川祐次認為生命中最美好的事物之一 。而故事中頻繁出現的「電車」,則象徵著通往遙遠之地的媒介,承載著角色們對「心之森」那種非刻意捏造、自然存在的嚮往 。

➤視覺與敘事的拉鋸:從真實到溫柔的轉變

長谷川祐次的畫風向來柔軟溫和,色鉛筆的筆觸細膩可愛,卻經常承載著關於死亡與分離的故事。他透露,最初創作《在我被吃掉以前》時曾想嘗試較寫實的畫風,但考慮到若內容與視覺同時太過沉重,恐怕會被出版社拒絕,因此才刻意將畫面處理得更為溫柔 。這種「用溫柔包裝憂鬱」的方式,反而賦予了故事更強大的情感衝擊力 。

他也回憶起,當年出版社曾質疑故事是否「不該就這樣被吃掉而結束」。這讓他聯想到深深影響自己的電影《銀翼殺手》。在導演剪輯版中,刪除了明亮的逃亡結尾,只留下電梯門緩緩關上的瞬間,未來生死未卜,卻更加令人難忘。這種開放式結局,反而讓作品擁有長久的餘韻。

多年後,《在我被吃掉以前》的結尾也有所改動,多加了一頁:「把我吃進肚子裡的人,如果能好好珍惜自己的生命,那就太好了。」而在出版社的市場考量與建議之下,長谷川祐次也放下過去較為強烈的個人立場,使作品在創作初衷與讀者接受度之間,找到更為穩定而溫和的平衡點。

➤商業與自我的平衡:插畫家的多重面貌

相較於這些帶著悲傷底色的自創作品,《雙胞胎貓熊》系列則顯得明亮、溫柔而正向。這樣的差異,來自創作性質本身的不同。對長谷川祐次而言,為他人文字繪製插畫是插畫家的工作;而自寫自畫的繪本,則是他無論賺錢與否都想完成的「終生志業」(life work),作品能夠出版,他也覺得十分幸運。

由於與《雙胞胎貓熊》的作者西島三重子是多年好友,長谷川祐次一方面希望忠實呈現作者想傳達的訊息;另一方面,也必須判斷哪些內容適合被視覺化,並在反覆溝通中取得平衡。再加上他本身非常喜歡畫貓熊,幾乎各種姿態都能信手拈來,這份「畫得很快樂」的狀態,也自然反映在作品之中。

➤創作的終極療癒是啤酒?

談到生活中的幸福時刻,長谷川祐次半開玩笑地提到「一天的第一杯啤酒」,但真正讓他感到滿足的,仍是來自讀者的回饋。當有人告訴他,因為讀了他的繪本而想繼續努力活下去,或是重新思考生命的價值,那種直接而樸實的回應,正是他持續創作的最大力量。

在甜美畫風之下,長谷川祐次始終靜靜地描寫著生命中那份「守護重要之人」的溫柔與「接受命運」的豁達,也為讀者留下了一個能夠長久停留的思考空間。●

|

雙胞胎貓熊陪你在身邊 |

|

|

|

|

|

作者簡介:西島三重子 1950年出生於東京。1975年以創作歌手的身份出道,曾為許多歌手創作過歌曲。除了音樂活動以外,他也活躍於小說、繪本創作等領域。在「雙胞胎貓熊暖心系列」中,不用生硬的語言來解釋真理,而是透過精簡的文字,希望能讓讀者從身邊的發現事物中領悟真理,並從中找到屬於自己的答案。 繪者簡介:長谷川祐次 1958年出生於名古屋。名古屋藝術大學畢業後在設計事務所工作,同時立志成為自由插畫家。從事廣告、出版等各式各樣的工作,經常使用色鉛筆、蠟筆、原子筆等畫材。1986年獲得第6屆三麗鷗詩與童話獎插畫大賽優秀作品獎。作品有《じてんしゃ倶楽部》、《ゆうやけ探検隊》、《ベンジャミンの空》(均由三麗鷗出品)、《こころの森》(華克公司出品)等。以一系列幽默的插畫受到關注的插畫家。在聯經出版的作品有《在我被吃掉以前》、《小不點,快跑!:8隻動物的逃跑行動》。 |

雙胞胎貓熊給你愛的禮物

雙胞胎貓熊給你愛的禮物

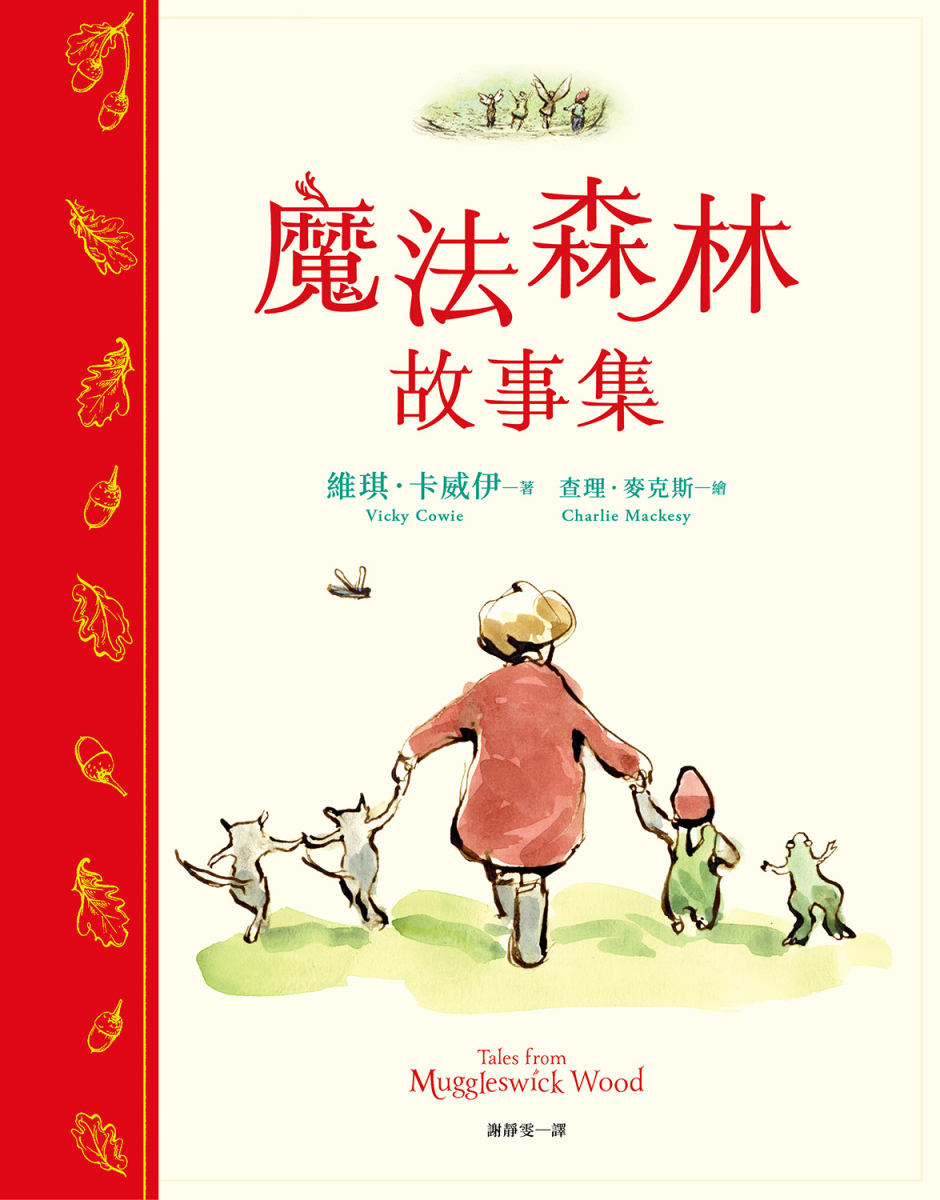

魔法森林故事集

魔法森林故事集

話題》末日的葬歌,致墳前哭泣的你:從《邊緣人博士與機器人少女的絕望烏托邦》到《葬送的芙莉蓮》

*本篇為暴雷文,非戰鬥人員請謹慎進入*

➤魔王之前,末日之後

2016至2017年,日本小學館的漫畫網站「サンデーうぇぶり」上,連載了一部名為「ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア」(即《邊緣人博士與機器人少女的絕望烏托邦》)的作品。2020年,《葬送的芙莉蓮》於《週刊少年Sunday》開始連載,2022年動畫化決定,2023年《葬送的芙莉蓮》以獨特的後魔王世界觀為起點,席捲了世界。

《葬送的芙莉蓮》爆紅隔年,原作山田鐘人的前作《邊緣人博士與機器人少女的絕望烏托邦》(以下簡稱《邊緣》)也在台出版,卻未能延續《葬送的芙莉蓮》的高關注度,被淹沒於漫畫海之中。這部早了芙莉蓮3年誕生的作品,以末日後世界為主題,短短33話,每話5至10格。短篇幅、高節奏感的末日喜劇風格,圍繞著一位木訥且極度內向的科學家人類,與他所創造出的機器少女的生活展開,在盈滿黑色幽默的日常裡,反覆叩問死亡、後悔、寂寞的意義。

「……隕石將地球外的……們……無法阻擋由未知的病原體所引起的爆發式感染……」漫畫上冊中首篇篇幅較長的篇章〈出門購物〉裡,無人收聽的老舊DVD如此宣判,「……這一天,是人類的末日……」

《葬送的芙莉蓮》與《邊緣》同樣擁有山田鐘人的幽默,機器少女邊吐槽邊照顧科學家的言語,簡直就是費倫訓斥亂買魔法道具的芙莉蓮的前身。《葬送的芙莉蓮》中對「無法理解他人的情感」這個命題的著迷與刻畫,同樣能於機器人與博士的互動、博士與同學的回憶等片段找出對照之處。

但《邊緣》明顯企圖較小。它沒有巨幅世界觀,沒有敵人/魔族,甚至沒有夥伴(其他人類)。主線即日常,短小的篇幅創造出極為純粹且痛感精準的絕望,而那個絕望,幾乎就是故事的全部。

這也正是《邊緣》厲害與可惜的地方。將絕望與日常綑綁,互為對照,黑色幽默雖有趣,但每個單篇都如脫口秀演出中的單一笑點——在缺乏完整脈絡的狀態下,笑點與絕望感容易相互抵銷,或缺乏加成效果。讀者需要一口氣讀完,才能真正體會其力道,但這門檻之高,可遇不可求。

➤理解的轉生

《邊緣》書名的「絕望」二字展現在許多面向,除了末日本身的絕望(文明與物種的滅亡)之外,最有趣的地方就在人類與機器對情感理解差異的刻畫。

「博士果然覺得很孤獨嗎?而我無法取代人類。」故事前段,機器少女的這段話殘忍地將人類與機器的分野劃開,展現出其作為機器人對自身的理解。這也是貫穿《邊緣》的核心:作為擁有無限的人,卻對自身的有限性懷抱著清楚的認知。

作為機器,少女理應不能也不會落淚,若套用芙莉蓮的世界觀,機器人說不定正介在魔族與精靈中間——無法感受情感,但願意去嘗試理解——但在《邊緣》中,機器少女卻曾多次表達出他感受到的情感。比如在搭上無法運作的旋轉木馬時,能因想像它轉動的樣子而覺得有趣;看著沒有光害的星空,直視著博士說出:「一直以來很感謝你。我每天都非常快樂。」回家路上,收到博士詢問彼此分開是否會哭的提問時,帶著飽含複雜情緒的笑容說出:「會哭喔。那是當然的。」

這個設定在故事後段有所延伸。〈邊緣人博士與分別的時刻〉一章中,機器少女煮了粥給臥病在床的博士吃,粥還沒吃完,博士突然摀著嘴,吐出了好大一口血。時間推進,機器少女凝視著陷入睡眠的博士,如此呢喃:「博士……真的會死嗎?真傷腦筋。」畫面停了一格,「……不對,不是這樣。如果是人類,應該會有更不同的情感。」然後少女走出博士躺著的房間,看向他們曾經一起仰望的乾淨星空,「這種時候,如果是人類……會怎麼想呢?」

這個提問引出了讀者另一個問題:機器少女所表達的情感,是否僅是種模仿而已?雖在之後幾頁就破解了這個懸念,但此處的安排實在漂亮。山田鐘人讓機器少女主動意識、並不斷強調自身與人類的差異,卻又不斷展現出他確實擁有情感的證據,這種矛盾正是《邊緣》的迷人之處。

如前所述,「無法理解的情感」同樣是《葬送的芙莉蓮》的核心命題,在故事中主要透過精靈與人類生命長度的對比來展開敘述(這邊暫且不提並非無法而是沒有理解意願的魔族)。作為人類原廠設定的「生命有限」,對芙莉蓮僅是概念。

說到底,「時間」對芙莉蓮僅是種單位概念而已。開頭那場50年後的觀星邀約,對人類勇者與僧侶而言,是從青年到老年的漫長距離,但對芙莉蓮而言,不過是短暫的片刻。生命時長的巨大差異,影響人類與精靈面對他人與面對情感的方法,但與《邊緣》不同的是,這次山田鐘人選擇在故事的最前段,就將這個前提轉為芙莉蓮開始嘗試理解人類的契機。

在欣梅爾的葬禮上,芙莉蓮落淚,不是低聲啜泣,而是嚎啕大哭,像新生的嬰孩剛接觸世界的那一瞬。芙莉蓮初次如此真切且疼痛的觸碰到陌生且強烈的情感概念,「因為我對他一無所知。」就連師傅弗蘭梅過世時都顯得冷靜自制的芙莉蓮,終於在說出這句話的時刻超越了精靈的原廠設定。

從理解的不可能,到嘗試思考理解的可能性,機器少女的提問被芙莉蓮繼承了下來,在《葬送的芙莉蓮》中以更完整的形式獲得了答案——「你嘗試著想要了解我,讓我感到非常開心。」是嘗試很好,是模仿也沒問題,費倫凝視著芙莉蓮的眼睛,說出了博士想說但沒說出口的答案。

➤別在我的墳前哭泣

「為什麼會露出笑容呢?因為希望有人能像這樣笑著送我離開。」博士帶著機器少女前去掃墓,太陽從遠處落下,少女承諾會在博士死後將他葬在同一個地方,博士在心中告訴自己,「所以我……一定會繼續尋找生還者。」死亡臨來以前,我們僅能憑藉想像去了解,與其說山田鐘人在描述人們對死亡的恐懼,不如說他透過作品,嘗試將視角延伸至死亡以後、關於「遺忘」的課題。

《邊緣》上冊多聚焦於博士與機器少女間的故事,下冊則將視野擴及他者,博士的父母、同學以象徵「過去」的角度依靠回憶現身,故事最末,更安排了象徵「未來」的其他末日世界生還者現身。過去與未來在下冊中不斷以回憶再現的方式彼此糾纏,博士帶著少女前往與父親一同泡過的夢幻溫泉,從少女手上接下學生時期也收到過的足球作為生日禮物,一同埋下不知道何時會開啟的時間膠囊……這些過往做過的事情,在此刻有了全然不同的意義。

父親那時露出的笑容,與他此刻的笑容是如此相似。過往無法理解的他人情感,意外在末日以後,藉由與機器少女的互動與對話,得以被理解與傳遞/承。在博士過世以後,機器少女將帶著與博士的記憶繼續生存下去,祕密溫泉、只有兩人的生日會,以及他們各自埋在時間膠囊裡的東西,他會帶著博士教導他的一切、共同擁有的回憶,以及他之所以成為此刻模樣的所有原因,一同生存下去。

延續《邊緣》的概念,《葬送的芙莉蓮》將「遺忘」的意義做了更明顯的轉向與深化,恐懼不再來自於被遺忘本身,而轉變為對生者的祝福。弗蘭梅留下花上一輩子也學不完的魔法,欣梅爾則留下了無數雕像,在他們必然逝去的未來,這些事物將代替他們,陪伴芙莉蓮度過漫長到近乎永恆的人生。

芙莉蓮在葬禮上的眼淚,是象徵後悔的眼淚。為了不後悔,機器少女決定在某一日先幫博士辦生前告別式,並謹慎的確認正式告別式當天的流程。「我該哭泣好呢?還是笑比較好?」「露出笑容吧。」博士說。

「咦……?好奇怪……平常我都能依照博士你說的做,但我卻笑不出來……」機器少女的眼淚滴落,博士躺在病床上露出笑容。能夠知曉有人會在葬禮上為我/你哭泣,是如此奢侈又幸福的事情。

我會化作千風與群星陪伴著你,而你會帶著我存在過的證明,走向我無法想像的遠方。山田鐘人的筆下,逝者們如此相信。●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量