書評》藝術創作如何揭開創傷、表達憤怒?讀陳武鎮《監獄島 政治犯的囚房隨想》

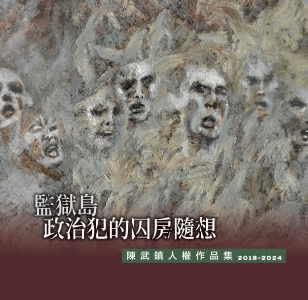

藝術家陳武鎮在2025年出版作品集《監獄島 政治犯的囚房隨想》,是他在為數可觀的套冊專輯後的最新作品集結。這本作品集以台藝大廖新田教授的專文開啟,他廣泛引用社會學與藝術史論述,來觀察陳武鎮出自創傷記憶的創作動機。這篇專文點出藝術家如何背負起集體政治創傷,並高度認同陳武鎮具有政治意涵的創作之藝術性。

正因為陳武鎮的創作不只是政治動機,而是切身的揭露;是他深刻地挹注對藝術創作的執著帶來的痛苦和歡愉,從而超越歷史事實和政治框架。

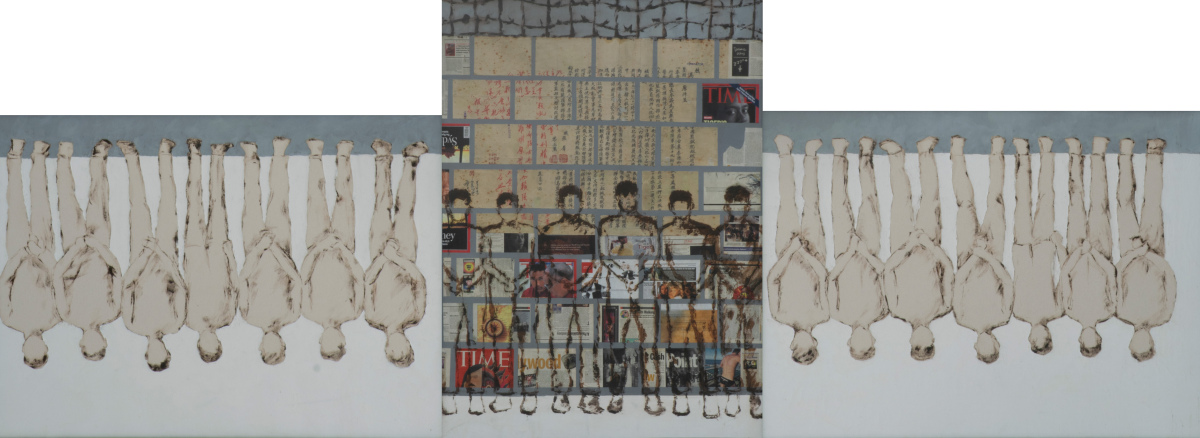

本書收錄作品有三大主題,分別為「監獄島」,包含〈虐殺〉、〈監獄島〉、〈賤民〉三個系列;「政治犯的囚房隨想」系列和「電繪判決書」所包含的〈景美園區〉和〈綠島園區〉等系列。

陳武鎮是目前唯一同時具有白色恐怖受難者和專業藝術家兩種身分的人,他持續地回返傷痛的過去,描繪受政治壓迫的身體心靈,不但為自己,也為其他白色恐怖受難者記錄下他們的遭遇。

➤壓抑、屈辱與掙扎化為強烈筆觸

儘管國家有彌補威權統治造成的政治傷害的政策,如轉型正義的立法、損害賠償和回復名譽,但在政治和司法手段之外,構築社群的記憶文化(culture of memory/memorization),才是把艱難歷史推至人心的方式。並不是因為藝術「適合」表達創傷,而是陳武鎮澆不熄的憤怒和創作衝動,在個人、集體命運和政治角力糾纏不清的結構中,撐起了一點點朝向人性的掙扎力量。

在回顧二二八事件的〈虐殺〉系列中,藝術家狂亂的筆觸、有如鞭傷的線條、動物扭曲猙獰的相貌、屠夫和斷肢或血色般的顏料,讓觀眾感受到賁張的哀號,進而認識當時荒謬的統治手段。

〈監獄島〉系列以柯旗化的書名「台灣監獄島」為題,是向白色恐怖的政治犯前輩致敬。同時,陳武鎮也以三連屏形式呈現被驅逐於昇平生活之外、受盡屈辱的受難者。柯旗化這位一代菁英,因為被搜出一本《唯物辯證法》而入獄,前後一共被監禁17年。他在抑鬱的一生中,仍以出版書籍來掙脫深印在他身心的思想壓制。

陳武鎮在〈監獄島 No. 2〉將彭明敏於1970年變裝成一位日籍拳擊手,從台灣潛逃至國外的照片置於中屏。研究國際法的彭明敏於1966年任教職時,和學生謝聰敏、魏廷朝發表〈台灣人民自救宣言〉而繫獄,逃亡之後在海外從事政治運動,直到1992年才因通緝令撤銷而回到台灣。

〈監獄島〉系列中,陳武鎮以乾燥擦筆畫出面貌不明、被鏈鎖的獄友,分置左右兩屏。〈監獄島 No. 5〉中屏背景上半部貼滿判決書,下半部則貼滿國外媒體。這些外文資訊,讓讀者聯想到柯旗化寫下無人不知的《新英文法》,和彭明敏離開台灣後,以英文出版的《自由的滋味》(A Taste of Freedom)一書。這件作品也同時指涉白色恐怖時期,持續被全面監控的台灣島猶如一座巨大的監獄島,即使是想望海外訊息和人道奧援都倍極困難。

陳武鎮心目中最蔑視的不是遭刑求而狼狽不堪的政治犯,而是求官求位的投機者、不義執法的官僚和苟且偷生的告密者。藝術家在2006-2008年間的〈虛擬巨惡〉系列,便是以巨大的猙獰肖像,揭露這類內心醜惡的人。

〈賤民〉系列裡椅子和大量且集中的驚恐、怯懦、扭曲的臉孔,是藝術家表達殘暴治理下,人們忍辱偷生而漸趨下流的社會和心理結構,而用〈舔臀者〉、〈嗅足者〉、〈告密者〉和〈背叛者〉等標題表達。

儘管不稱自己能以藝術做出救贖,陳武鎮總是在自我捍衛和愧對親人的情緒之間拉扯,卻還是不斷奮力朝向歷史呼喊正義。在他的許多創作系列中,最能突顯威權政治對人權侵犯的,是以判決書創作的作品。

這些判決書是藝術家在白色恐怖檔案解密後,找到的文獻,特別是蔣介石親批改判重刑和死刑的簽文。「政治犯的囚房隨想」和「電繪判決書」是陳武鎮自己所經歷,或是從判決書看到的各種哀憐生命,用自己的藝術力為他們代為發聲的控訴。

「政治犯的囚房隨想」系列中,〈反共義士〉記錄了1953年,被操弄為義士的韓戰中國俘虜、拒絕刺青表忠而被以「再叛亂案」槍決的綠島政治犯。這些只剩手腳掌可以辨認、模糊如遊魂的形體,道盡了藝術家對此沉冤的不平之鳴。

➤活用科技連結創作動態與歷史地景

「電繪判決書」是陳武鎮2010年「判決書」系列的延伸。這個系列也曾在2025年綠島人權藝術季中展出。利用科技特性,陳武鎮能自由地調配構圖,把所欲描繪的政治犯心理姿態、監獄實景和判決文獻結合。

這系列共77件作品是動態作品,讀者可以掃描頁面上的QRCode來上網觀看,每一件作品都是一個真實的個人和判案。非常獨特的觀賞經驗則是,讀者可以看到陳武鎮一筆一劃地將每一名政治犯畫下來的過程。

另外值得一提的,陳武鎮2010~2011年間完成的《消失的家人》系列,不但在2022年由福爾摩沙藝術銀行(FAB DAO)上架區塊鍊NFT,也和樂團拍謝少年合作拍出一支音樂影片,足見感人的藝術作品有無限的延伸性。

這本作品集的每個章節都有陳武鎮自己的記憶、作品的背景,並以犀利精準的政治評論為總結,關心的議題遠及香港、新疆和西藏,更讓讀者體會他的藝術來自心中的寬闊丘壑。陳武鎮的藝術定位無庸置疑,而他持續專注地回顧白色恐怖,也讓讀者對藝術何以介入記憶、產生社會影響力和做為有力的評論,有了毫不遲疑的答案。

這本作品集最令人珍惜閱讀的,是陳武鎮妻子、陳玉珠老師在書末所撰寫的〈弱者正義〉一文,概述陳武鎮一生的諸多轉折和透過投注藝術追求心中正義的歷程。陳玉珠老師去(2025)年過世,陳武鎮痛失這位永遠篤定的陪伴者和寫生的同遊者,她則為世人留下這篇詞語之間無限溫柔且堅毅、令人動容的陳武鎮傳記。●

|

作者:陳武鎮 |

|

作者簡介:陳武鎮 出生於屏東縣萬巒鄉佳和村。1969年,於台灣省立台南師範專科學校(今國立台南大學)美勞組畢業,同年9月服役海軍。因在性向測驗券隨手塗鴉了「反中央、反對國民黨」8個字,在禁閉2個月後移送軍事法庭審判,最終以《懲治叛亂條例》第七條「以文字爲有利於叛徒之宣傳」判處徒刑兩年,移送台東縣泰源監獄關押。 1971年刑期服滿出獄,補服兵役取得退伍令,1974年任教台北縣萬里鄉(今新北市萬里區)大坪國小,由於情治單位的監控,無法自由創作,乃專念於兒童美術教育。 1980年代於國立成功大學夜間部電機系就讀。1988年擔任國立編譯館國小美勞教育指引編審員一職。台灣解嚴後,隨社會氛圍邁向開放、民主,開始著手創作油畫「無言」系列。2002年起逐年參加由海洋文教基金會主辦的二二八美展。 2004年退休後開始專心創作人權作品,展開「政治犯」系列,並經常進行藝術與人權的巡迴演講,積極地推廣人權教育。2007年於白色恐怖綠島紀念園區駐村期間,創作《火燒島狂想曲》,並以檔案管理局公開的判決書作爲材料,於綠島八卦樓牢房內創作《判決書》系列。 |

監獄島 政治犯的囚房隨想:陳武鎮人權作品集2018-2024

監獄島 政治犯的囚房隨想:陳武鎮人權作品集2018-2024

英美書房》劉思坊小說《怪城少女》入選德國柏林影展,獲得媒合影視改編機會,及其他藝文短訊

【作家動態】

➤台灣作家劉思坊小說《怪城少女》入選德國柏林影展Books at Berlinale單元,將在2月的柏林影展獲得曝光機會,與來自全世界的製作人媒合影視改編。Books at Berlinale是德國法蘭克福書展與柏林影展合作計畫,今年已邁入第21屆,台灣作家中,僅吳明益的《複眼人》曾於2021年入選。本屆從近百部作品中選出10本進行影視媒合,入選書的主題包含女性命運和自決、猶太大屠殺和瘟疫後的末日生存錄、青春成長、政治諷刺等。除了《怪城少女》(時報出版)外,目前台灣讀者已可讀到兩部入圍作品:托芙.迪特萊弗森(Tove Ditlevsen)《毒藥》,以及索爾薇.拜勒(Solvej Balle)的《逃脫時光迴圈七部曲》,均由潮浪文化出版。

➤自2021年在BookTok熱潮中憑《以我們告終》(It Ends with Us)席捲全球的羅曼史暢銷作家柯琳・胡佛(Colleen Hoover)近日公開透露,自己正在接受癌症治療。胡佛表示,檢測結果顯示病因並非家族遺傳,也非HPV或荷爾蒙過量等該類癌症的常見成因,而較可能與環境和生活型態有關,包括缺乏運動、不良飲食與長期壓力。

胡佛未說明癌症類型,但仍以一貫幽默態度面對治療,在臉書坦言自己「討厭蔬菜、討厭流汗」,卻不得不承認科學是對的。日前她在Instagram限時動態貼出病服照,跟近200萬粉絲分享自己即將結束一輪放射治療。

【新書快報】

《This Is Where the Serpent Lives》是一則橫跨60年的現代寓言,人們深受種姓制度禁錮,既時刻體會到階級差異,又無法自拔的渴望超越。《泰晤士報》稱讚莫恩丁用細節緊扣讀者目光,讓讀者看見善良會被背叛、道德界線不再清晰,留下尾韻無窮。

這是陰間使者Jill第343次執行任務,過往她所護送的靈魂都能在她的陪伴下於臨走前獲得寬慰,這次的對象卻與眾不同。石油大亨Boone有著璀璨輝煌的一生,自認世界因他而進步美好,他的人生何來憾恨需要任何撫慰?Boone人生的最後清算在他彌留之際展開,亡靈與生魂紛紛現身指控,揭開石油大亨的漂綠謊言,逼他直面此生作為的真相。

有書評將本作類比為狄更斯的《小氣財神》,同樣在幽默感與鋒銳的變奏筆鋒下偷渡目的。桑德斯藉此反思苦難與悔悟,並以狡黠而犀利的筆法,控訴貪婪、漂綠行為,以及對地球造成的毀滅。

《Fly, Wild Swans》短暫回顧《鴻》的重點事件,再從1978年鄧小平改革、張戎赴英求學寫起,直至中國崛起挑戰美國霸權。她在書中思考個人道德原則如何與衝突的價值觀並存,同時憂心習近平路線下日漸封閉的政治環境,使親友和自己面臨安全威脅,甚至在母親病重之際仍難以聚首。《衛報》評述,少有作者能像張戎一樣,透過如此動人真摯的個人書寫,鮮明地描繪中國歷史政治;她的書寫深深影響西方對中國的理解,少有人能望其項背。

《Departure(s)》不論虛實,都映照出作者自身的生命經驗——自2020年確診骨髓增生性腫瘤(Myeloproliferative neoplasm,簡稱MPN,一種罕見的血癌),對死亡、哀傷與愛情中的遺憾與不堪的冷靜凝視。書中核心是一段愛情往事:敘事者「朱利安」在1960年代積極撮合兩位大學好友Stephen和Jean,卻以分手告終。40年後,他再度見證兩人復燃的關係,迎來更複雜的歡愉、背叛與失落。朱利安以小說結合記憶、日記與敘事反思,檢視人生與情感的偶然性,也兌現了他對讀者的承諾(寫下一個關於愛的故事)。

【產業消息】

➤讀者是否還記得,10年前自己每個月讀幾本書?為了讓閱讀風氣回到2016年水準,美國最大獨立二手書交易網站ThriftBooks本月發起「5000億頁挑戰」,只要每個人每天讀書3頁,就能在年底達到全國讀書5000億頁的目標。根據ThriftBooks委託市調研究,2025年全國閱讀量約3000億頁,且僅六成美國人在2025年讀完至少一本書。同一研究也顯示,維持閱讀習慣的最大障礙是容易被其他事分心或沒時間。不過一旦翻開書,有超過一半的人會比自己預想的更沉浸、讀更久。

➤寫作平台Libraro、樺榭英國出版社(Hachette UK)和書評平台LoveReading合作成立「Libraro文學獎」,期望找出由真正由閱讀社群推動、具備銷售實力的作品。作者須將小說全稿上傳到應用區塊鏈技術的Libraro平台,由讀者從中票選出6本最希望看到出版的作品,再由專業評審團決定一名得獎者,獲得樺榭提供的出版合約和獎金。本獎項特別之處在於不僅頒獎給寫作者,也獎勵推薦最多作者投稿徵文的人,以及最積極評論、分享書評的讀者,兩名獲獎讀者均可獲頒一萬英鎊(約新台幣40萬元)獎金。

近20年來自費出版蓬勃發展,有忠實讀者群的自費出版作者幾乎等同銷量保證,也能順利轉往商業出版,例如《家弒服務》作者芙麗達.麥法登、《火星任務》作者安迪.威爾、《以我們告終》作者柯琳・胡佛等都是成功案例。Libraro董事長表示:「我們要打造新的方法去發現、資助和分享故事。很高興能展開這段旅程,挖掘新的聲音和開創新視野的暢銷書。」

➤柯克斯(Kirkus)收購老牌有聲書媒體《AudioFile》,並正式將有聲書評論納入《柯克斯書評》。談及這項收購,身兼《柯克斯書評》執行長與合夥人的Meg LaBorde Kuehn對外聲明:「在美國媒體公司紛紛縮減書籍與文學文化報導的此刻,柯克斯正在投資未來。有聲書書評正是我們擴展版圖的最佳下一步,而在理解讀者及其需求方面,世界上沒有任何公司能比《AudioFile》更到位。」

《AudioFile》自1992年成立以來累積逾6萬則有聲書評論,強調朗讀者表現、聲音敘事與聆聽體驗,甚至提供試聽音檔。現在,《AudioFile》的評論已刊登在《柯克斯書評》,並由原團隊主導,柯克斯也持續製作《AudioFile》每週播出的 podcast《Behind the Mic》,邀請來賓分享近期最喜愛的有聲書作品與產業趨勢。

對於被收購,長期身兼《AudioFile》主編的創辦人Whitten表示:「很榮幸過去34年來能為有聲書與朗讀者打上聚光燈,如今這份使命將在柯克斯延續下去,令人倍感欣慰。」●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量