專訪》冷戰、喜劇與鬼的歷史回眸:高俊耀、鄭尹真談《暗夜・腹語・鬼托邦》的初心與期待

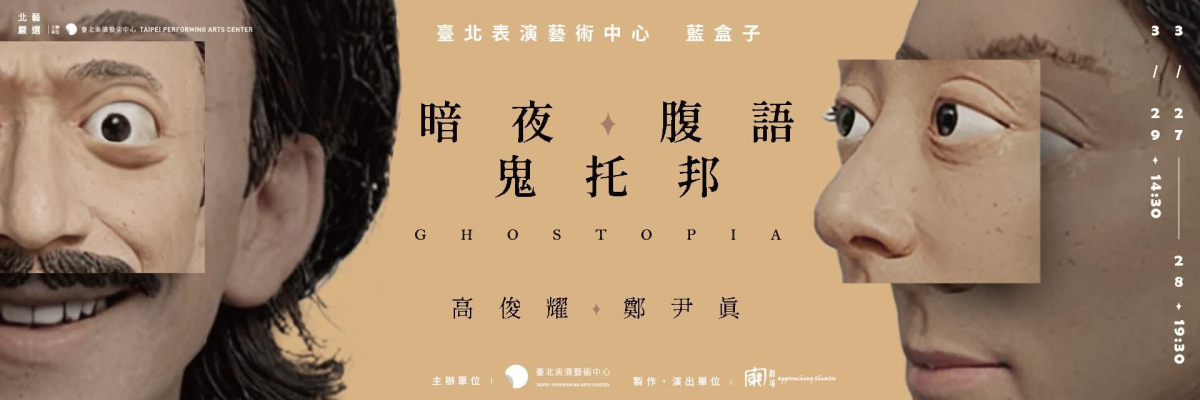

來自台灣和馬來西亞的劇場組合,由高俊耀與鄭尹真創立的窮劇場,2024年推出成立10周年作品《暗夜・腹語・鬼托邦》,既是對過去的回望,也是對未來的提問。擅長探討殖民歷史與身分認同的高俊耀與鄭尹真以雙人戲形式,在舞台上演繹一齣融合了歷史、鬼魅與黑色幽默的故事,並以精準的身體動作、順暢流轉的多重口音分飾多角,展現複雜豐富的表演層次。此劇入圍2024年第23屆台新藝術獎年度決選,並獲得2025年首屆臺北戲劇獎最佳編劇獎(高俊耀)、最佳戲劇類女演員獎(鄭尹真)。

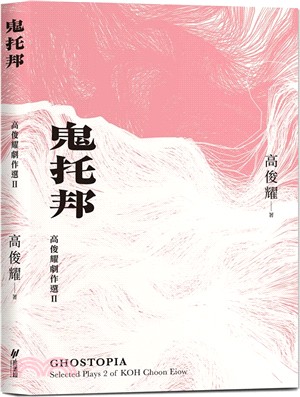

《鬼托邦:高俊耀劇作選II》於2026年1月出版,3月《暗夜・腹語・鬼托邦》也將於臺北表演藝術中心「北藝嚴選」系列再度登場。鄭尹真帶著明朗的笑容說:「希望觀眾忘記這齣戲的所有背景知識,也忘記它得獎,帶著空白的心情踏進劇場吧!」

《鬼托邦:高俊耀劇作選II》於2026年1月出版,3月《暗夜・腹語・鬼托邦》也將於臺北表演藝術中心「北藝嚴選」系列再度登場。鄭尹真帶著明朗的笑容說:「希望觀眾忘記這齣戲的所有背景知識,也忘記它得獎,帶著空白的心情踏進劇場吧!」

➤召喚時代的記憶與幽魂

鄭尹真與高俊耀在舞台上台詞拋接緊湊流暢,受訪時也你來我往,說笑不斷,一會兒吐槽一會兒互相嘉許,默契深厚。

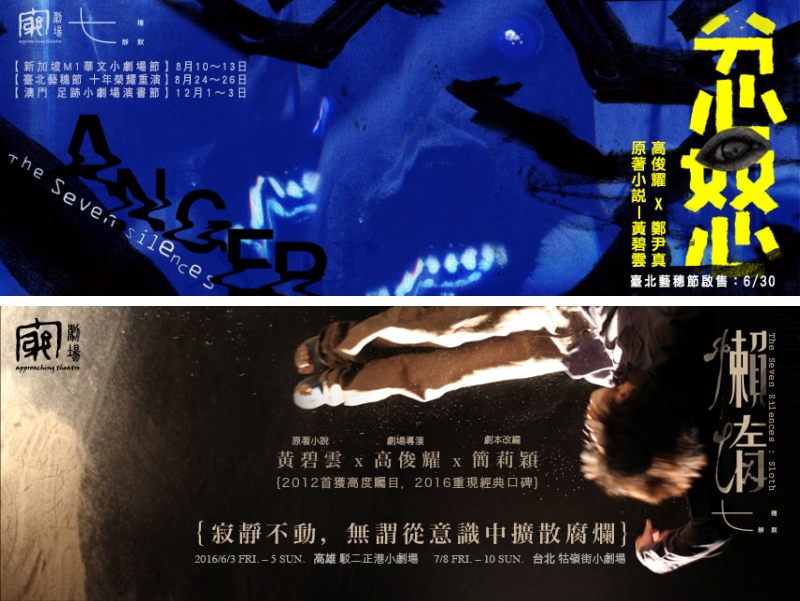

兩人回溯最早的合作,始於2007年改編黃碧雲的小說〈忿怒〉。當時他們都還是學生,鄭尹真找高俊耀當導演,隔年他們再以此劇參加首屆臺北藝穗節,並把原本的獨角戲改為雙人戲,獲藝穗節「明日之星」獎,成為兩人劇場生涯的重要開端。2011年,高俊耀推出作品《死亡紀事》,以黑色幽默演繹馬來西亞華人移民「搶屍案」的真實新聞事件,成為另一部奠基之作,也確立了兩人關注社會議題、歷史與文學改編的創作路線。

2014年高俊耀與鄭尹真創立窮劇場,又陸續改編黃碧雲的〈饕餮〉、〈懶惰〉(與〈忿怒〉皆出自短篇小說集《七宗罪》),參與澳門足跡《大世界娛樂場》創作,進而發展聯合製作,關注亞洲冷戰與離散議題。2023年窮劇場與江之翠劇場跨界合作、融合南管戲的《感謝公主》更獲高度肯定,獲得第22屆台新藝術獎年度大獎。當時面對成團將屆10年,他們思考著:接下來呢?

兩人細數最早時「對一切還模模糊糊,但很確定想一直走下去的心情」,如今,既想對這一路走來做個整理和爬梳,也想拋開外在冠冕與包袱,於是決定「回歸初衷」,重回第一齣戲《忿怒》最簡約的雙人戲形式。《暗夜・腹語・鬼托邦》因而慢慢成形。

窮劇場向來是創作、調研與戲劇教育並進。高俊耀表示,他們早從10年前便以不同計畫持續浸淫在冷戰下的亞洲與殖民題材中。包括2015年《要說的都在這裡:馬華文學劇場》系列、2017年由王墨林編導、與韓國Theatre Playground SHIIM劇團以及身體氣象館共製的《脫北者》,以及2022年「鏡中之界」東南亞採集研究與講座、工作坊等,也曾到過馬來西亞的華人新村訪談前馬共成員。

這次《暗夜・腹語・鬼托邦》帶著觀眾從一場老舊大樓中的「驅魔」儀式開始,隨著附身女鬼阿梅進入1950年代的馬來西亞新村,在環繞著阿梅、英國軍官Briggs、游擊隊員明哥的三角戀中,召喚出歷史的幽魂與記憶。

1950年代對臺灣而言是白恐戒嚴時代,在高俊耀所來自的馬來西亞,對應的則是「緊急狀態」(Malayan Emergency)時期。當時的英國殖民政府與馬來亞政府聯手圍堵馬來共產黨(馬共),進行了長達12年(1948-1960)的游擊戰。

他解釋,選擇這段歷史的原因在於,那是二戰後世界版圖重組、冷戰對峙與反共浪潮席捲亞洲的關鍵年代,「有些國家墜落,有些國家崛起了,世界的政治勢力重新布局,不只影響了大馬和臺灣,也包括所有亞洲國家。」因此,劇中想探討的毋寧是,時代如何「形塑」了人民的世界觀、記憶,甚至我們的快樂與傷痛?

這也是為何劇中偷渡了許多大眾熟悉的娛樂片元素,或挪用香港鬼片的「鬼」形象,企圖以通俗來包裝沉重議題,也巧妙呼應了當時亞洲如何受到香港與好萊塢巨大的影響,包括隱藏其下更幽微的,意識形態的潛移默化。

➤喜劇是為了更有餘裕重解歷史

回看歷史傷痕,除了悲情之外,還能有什麼視角?高俊耀半打趣地說,窮劇場向來給人嚴肅、沉重的印象,「這次我們想鬆開的不只是觀眾,還有我們自己。」因此《暗夜・腹語・鬼托邦》以喜劇為框架,「但不是為了貼合大眾,而是喜劇提供給我們一個空間,能更有距離、有餘裕地重新理解過去。」

高俊耀自嘲近年重心在編導,很久沒人找他演戲了;鄭尹真也笑稱很想參與喜劇,但都沒機會⋯⋯於是,這對搭檔便自己做戲實現自己的心願。雙人分飾多角、挑戰忽男忽女性別互換,並以黑色幽默的對白引起觀眾哄堂大笑。

其實高俊耀私下談話輕鬆詼諧,劇中用語言、性別調換、引用莎士比亞典故等方式製造笑點,他自己的喜劇養成則是「以香港電影為主、好萊塢為輔,加上馬來西亞式帶點自我嘲諷和地獄哏的幽默,當然還有大師卓別林。」

![]() 他回憶在大馬成長的年代,香港娛樂文化就如今日的韓國K-Pop席捲亞洲,是「時代的指標」。他忍不住分析起香港喜劇兩大代表人物:許冠文擅用語言和荒謬錯置的情境來堆疊笑料;周星馳則更往上一層,能精準拿揑演員特質,加上肢體動作的喜感,或如《回魂夜》借用名片《終極追殺令》的殺手形象來捉鬼,藉由調侃經典來創造喜劇情境,令他折服。

他回憶在大馬成長的年代,香港娛樂文化就如今日的韓國K-Pop席捲亞洲,是「時代的指標」。他忍不住分析起香港喜劇兩大代表人物:許冠文擅用語言和荒謬錯置的情境來堆疊笑料;周星馳則更往上一層,能精準拿揑演員特質,加上肢體動作的喜感,或如《回魂夜》借用名片《終極追殺令》的殺手形象來捉鬼,藉由調侃經典來創造喜劇情境,令他折服。

鄭尹真則回過頭談及經歷多重殖民與現代化過程的臺灣,對於「美」的感受結構還在持續形塑,相對應地以傳統戲曲的「丑科」而言,藝術中「醜」或諷喻的賞鑒,在當代大眾娛樂之中也處在有點雜蕪的新階段。兩人笑說,因此高俊耀私下若開起政治不正確的玩笑時,鄭尹真就會扮演「思想警總」的角色,提醒他這個幽微的分寸。

劇中也想呈現如吳宇森動作片的槍戰場景,以及驅魔道人的儀式套路。他們透露還因此找了老師學撐竿跳,以展現飛簷走壁等高難度動作,搭配以慢動作加上燈光等技術,呈現類似「漫畫格放」的舞台效果。

➤磨去好勝心與學會聆聽

兩人合作長久,早已熟悉彼此個性與所擅,緊密互補。高俊耀在發想劇本階段會與鄭尹真密集討論,排練過程再加入設計團隊的意見,沉澱後反覆修改完成。相對於編導需掌握整體結構和調度,鄭尹真則以演員的敏銳度,填補表演的細節與質感,例如動作的切換是否流暢、肢體的細微樣態等。

對於對方的意見,兩人都持開放態度,「先試試再說。」不過,鄭尹真自陳年輕時會挑戰高俊耀導演的設定,但隨年紀增長漸漸磨去爭勝的心態,更能理解欣賞高俊耀的視野。高俊耀則回應,年齡也讓他學會「聆聽」,「懂得自己的侷限和別人的優勢,才知道關鍵時怎麼判斷。」

窮劇場與設計團隊也多長期合作,如《暗夜・腹語・鬼托邦》的音樂設計林育德,在鄭尹真心目中是個「具有時間觀」的聲音藝術家,「他的音樂並不強勢張揚,而是在空隙中蔓延與搭建,會在旋律之下疊加豐富的歷史聲音素材,形成一種層次豐富的『聲音考古學』。」

過去的表演備受肯定,《暗夜・腹語・鬼托邦》更充滿對演員身體的挑戰。她說自己屬於「慢」的人,通常是緩拍進入角色,但這齣戲需要喜劇的快節奏,在服裝、造型維持不變的情況下切換多種角色,不僅形體、聲音上要揣摩不同性別人物,還要轉換一般華語、粵語、馬來西亞華語、臺灣國語,甚至模仿早期港片中老外講中文等多重腔調,「怎麼精準點在拍子上,以及拍子何時要拉長和鬆開,都經過很多練習。」

然而,儘管外界讚譽,鄭尹真坦言現階段最大的挑戰是「生活狀態」。由於劇場工作者面對的是不穩定的勞動型態,與上班族「實打實」的工作模式截然不同,也越來越是想像未來時的考驗,「但這種未知狀態,也是當代人類所正共同經歷的。」

向來嚴肅思考的鄭尹真,往更深沉想:「相對於更年輕的世代,我正在經歷什麼、建立什麼?我所建立的是否也能在某個時刻,幫助到有點迷惘與不知如何選擇的人?」但一齣戲並非完成式,「我身為劇組的一份子,只能把群體的努力成果告訴大家。」

高俊耀從創作角度補充,他們並非想強塞某個「意義」給觀眾,而是「創造共感」,希望觀眾透過演員的身體與敘事,感受到大時代下小人物的生存處境與選擇。尤其在人們無時無刻不想著滑動手機螢幕的現今,他對於這次演出最小的期待是:「觀眾能夠忍受在80分鐘的演出時間裡,不拿手機,在這個與我們共時共感的空間裡,單純享受劇場的魅力。」●

2026北藝嚴選:窮劇場《暗夜・腹語・鬼托邦》

-

節目介紹

作品從一場「驅鬼儀式」作為敘事起點:驅魔師受委託進入一棟老舊大樓,卻意外發現眾鬼在窺視女子的身軀,並輪流附身、低語、揭露被遺忘的身體與歷史記憶。

敘事跳轉至1950年代的馬來亞(當時英國殖民統治下)新村體制(Briggs Plan)期間,一名女子在英國軍官與華人游擊隊之間,處於情感與政治的夾縫中,成為時代的幽靈。劇作藉由「鬼」的形象:鬼從傳統的幽冥意象轉入冷戰結構下的幽靈/歷史殘片,用附身、復述、替代、反事實等方式,拼貼出被抹除、不被允許的記憶。

劇中「鬼」既是他者的隱喻,也是歷史的幽靈與記憶的容器。作品以「腹語」為創作核心,兩位演員透過雙簧、附身與語調切換的表演手法,使語言本身成為權力與身分流動的場域。演出融合傳統戲曲的聲音節奏、即興劇的身體能量與儀式性場景,構築出一個語言失序、現實錯置的「鬼托邦」。

在冷戰、殖民與離散的背景下,《暗夜.腹語.鬼托邦》探問被壓抑的歷史如何重返、誰能為亡者發聲。作品以黑暗幽默與強烈聲光構築出一場荒謬而詩意的驅魔儀式,讓觀眾在笑與懼之間,聽見歷史的腹語。

《暗夜.腹語.鬼托邦》入圍「第23屆台新藝術獎」,高俊耀同時以此劇入圍第一屆臺北戲劇獎導演與編劇獎。

-

藝術團隊介紹

高俊耀

窮劇場聯合藝術總監,當代劇場導演、編劇、演員,ACC亞洲文化協會受獎人。馬來西亞藝術學院戲劇系、中國文化大學藝術研究所畢業。執導之作品備受讚譽,曾獲「台新藝術獎」年度入圍、「牯嶺街小劇場」年度節目及評審團大賞、首屆「臺北藝穗節」明日之星大獎等殊榮。

長年關注亞洲族群遷徙歷史議題,屢受邀赴港澳及東南亞合作,與不同文化脈絡工作者相互激盪,映照彼此對生存關注以及導/演美學的思辨,持續探索當代表演者身體與意識之訓練,深耕亞洲劇場美學。其導演調度獨樹一幟,敘事凌厲精準,靈活轉換於多重語境之間。

雖然2008年便已有公開發表作品,但他知道要累積能量與資源,需要成立劇團。2011年成立了來自台灣和馬來西亞的劇場工作者組合「禾劇場」(Ho Theatre),並擔任藝術總監。視劇場為生命歷程的發展,相信人類潛藏無形的共同經驗能夠打破一切有形的現實擬定僵界,如國籍、種族、文化等。2014年創辦窮劇場,並重新製作2009年鄭尹真的畢業製作《饕餮》,以此為窮劇場正式的發聲之作。

窮劇場

2014年,高俊耀與鄭尹真共同創立窮劇場。窮劇場的團名「窮」的辯證意涵,遠超過字面的貧窮,高俊耀解釋為「以窮為本,究本源之心」。英文名 "Approaching Theatre" 則意指「持續在追尋探究之中」。禾劇場時期以「實驗室」命名其作品,強調過程中的探索。而窮劇場的團名,則將這種探索提升到哲學層面,即「窮盡本源」的追尋。這標誌著劇團從單純的藝術實驗走向更深層的、具有思辨性的美學實踐。這種轉變反映了高俊耀藝術生涯的進化,其創作不再僅限於形式上的突破,而是更專注於藉由創作「提問」,去探討「什麼是美醜?什麼是善惡?或者人跟人、人與物、人與社會應該怎麼樣相處」。窮劇場的成立,正是其藝術理念的成熟與再定義。

窮劇場的創團作是重新製作鄭尹真2009年的畢業製作《饕餮》,並將其列為【七種靜默】系列之一。他們也「重製」了《懶惰》。為什麼要重製舊作?是因為對初版「不滿意」,以及「對應到當下想處理的議題,產生了新的問題意識」。這並非單純的舊作重演,而是透過再製來面對「未盡的提問」。重製的行為本身就是「approaching」精神的最佳體現,它表明高俊耀和窮劇場的創作不是線性的、一次性的,而是螺旋式上升的。每一部作品都是對生命與藝術的持續對話,而非一個最終的答案。這種對作品的持續反思與再造,展現了其藝術實踐的嚴謹與生命力。

我怎麼開始寫?其實我根本不敢寫,因為資訊有限。最後讓我最感動、觸發我決定動筆的,是他這張簡易的台灣踏查路線圖。這張圖他共發表過3次,我看不懂,相信在座各位也看不懂。但他在100年前,把上面畫過的點整個走過了,怎麼可能?!他在1928年的時就走過了160個排灣族的社。

我怎麼開始寫?其實我根本不敢寫,因為資訊有限。最後讓我最感動、觸發我決定動筆的,是他這張簡易的台灣踏查路線圖。這張圖他共發表過3次,我看不懂,相信在座各位也看不懂。但他在100年前,把上面畫過的點整個走過了,怎麼可能?!他在1928年的時就走過了160個排灣族的社。

後來我因緣際會返鄉,才發覺石滬的許多不同面向,以及許多我過去在島上所沒發現的事情。因此,石滬是我回到家鄉的出發點,而我在書寫石滬的過程中,希望自己不只是聽聞而來、從書籍收集材料而已。所以我花很多時間在島上的社區、漁村裡學習一些生活方式,包括怎麼編織、製作漁具、醃漬螺貝類等。

後來我因緣際會返鄉,才發覺石滬的許多不同面向,以及許多我過去在島上所沒發現的事情。因此,石滬是我回到家鄉的出發點,而我在書寫石滬的過程中,希望自己不只是聽聞而來、從書籍收集材料而已。所以我花很多時間在島上的社區、漁村裡學習一些生活方式,包括怎麼編織、製作漁具、醃漬螺貝類等。

現場》成為故事建築師:小說家安東尼.馬拉的工作坊直擊,寫作密技不藏私

這是2026台北國際書展的重頭戲之一,現場座無虛席。由書展基金會與時報出版共同策畫的大師工作坊,邀請到美國知名小說家安東尼.馬拉(Anthony Marra),帶領與會學員探索寫作的奧義。

這堂課的背景也大有來頭,延續自鼎鼎大名的愛荷華作家工作坊(Iowa Writers’ Workshop)。該工作坊每年培育數十位來自世界各地的學員,讓寫作者鍛鍊創作技巧,為國際上重要的寫作培訓中心。安東尼.馬拉原先是愛荷華大學創意寫作課程的學生,後來以講師身分重回工作坊,介紹寫作小說的方法給予有志寫作的創作者們。

以《生命如不朽繁星》一書出道的他,不但作品暢銷、屢屢拿下大型國際獎項,譯作也翻譯至19個不同國家。他的三部著作:《生命如不朽繁星》、《我們一無所有》、《水星影業為您呈獻》,在臺灣皆有譯本,讓書迷可以一飽眼福。這三部著作雖各自獨立,卻有個幾個共同特色:都是歷史小說,且由連綴故事(Linked Stories)的形式完成。

而「連綴故事」這個寫作技巧,正是馬拉最為推薦的撰寫小說的入門技巧。

➤從口述傳統到現代小說的連綴技術

什麼是連綴故事?跟長篇小說有什麼不同?

談起撰寫長篇小說不知從何下筆的痛苦,馬拉深有所感。他坦言自己寫第一部長篇作品時,花了5年左右的時間,結果卻不如人意。但如果是以連綴故事來完成的話,即使失敗,也還有很大幅度的空間可以修改。因為連綴故事是由不同的短篇串接、編織而成,彼此相互關聯,但仍各自獨立。

馬拉先簡明指出長篇小說與連綴故事的不同之處:在一般的長篇裡,通常敘事是線性的,主角會有動機,知道如何展開行動,戲劇張力來自作者安排的劇情起伏。讀者讀完長篇小說後,往往會發現主角在這段旅程中有所改變或成長。這種寫作模式在17、18世紀特別流行,卻在第一次世界大戰結束後的20世紀有了變化。人們傾向用更多元的視角去記錄戰後的現實,包括平民、軍人等不同身分與階層的人。原先在長篇故事裡常見的第一人稱視角,此時反而讓人感覺權威感過重。

不過,連綴故事是在此時才出現的嗎?倒也不是。

連綴故事一詞或許聽來陌生,不過事實上可以追溯到還沒有文字的年代。譬如一群人圍著篝火輪流說故事,口述文化其實就是連綴故事最早的起源。接下來又發展出《一千零一夜》、《十日談》、《坎特伯里故事集》,到了近代,更為成熟的連綴故事則有諸如《小城畸人》、《都柏林人》等。

➤被改變的不是主角,是進入作者多元視角的讀者

連綴故事具有什麼樣的特性?馬拉以最近備受矚目的攀登101這件事舉例。在長篇故事中,因為常是第一人稱,且只有一位敘事者,我們可能是透過Alex的視角在體會攀爬101。但如果是連綴故事的話,所以目擊者的想法與觀點都可以被容納進來,比方在底下喊加油的民眾、在高樓層近距離觀看的粉絲、他的妻子與攝影團隊等。

連綴故事可以發展出相對複雜的結構,每個故事的連結性會隨著發展越來越強,視角也相對更豐富。在連綴故事中的敘事往往不一定是線性的,情節的推進也不是透過角色,而是讀者在每一章節閱讀到的新事件。連綴故事的張力,往往來自於不同人物之間視角上的落差或重疊。也因此,閱讀完連綴小說後,被改變的不是主角,而是進入了作者多元視角的讀者。

馬拉也將一般長篇故事的敘事曲線和連綴故事的曲線做了比較。19世紀提出的佛雷塔格金字塔(Freytag's Pyramid),主張故事會隨著衝突、不同事件而變得複雜,最後來到高潮,再隨著接近結尾而緩和。很多好萊塢電影都是如此,像是《魔戒》、《哈利波特》,這也是為什麼這些影片劇情會這麼好預測。

馬拉解釋,在連綴故事中的曲線則更像是群山,由不同人物、片段所組成的故事裡,每一個段落都會有各自的起伏跌宕。

➤讓片段成為敘事,小說的連綴方法:透過地方、角色與物件

那麼,如何利用連綴故事這樣的形式來寫作呢?馬拉提出三大要領,分別是:「透過地方連結」、「透過角色連結」,以及「透過物件連結」。這三個手法,可以讓我們不必再苦思長篇小說該如何下筆,而是順著架構,一一長出該有的故事。

當地方如此限縮時,我們如何安排人物的互動?馬拉認為,作者讓裡面的角色越不自在,對小說會越好,因為讀者會好奇接下來的發展。

《生活是頭安靜的獸》書中就有不少死亡事件,雖然這些不是發生在小鎮,而是在更外圍,但它的餘波對小鎮人物造成了一定的影響,這時你就可以從人物的反應去判斷出他們的形象。隨著故事的推進,透露的資訊越來越多,讀者也可能開始同情某個原本看似冷酷無情的角色。

除了藉由同一個地方的不同人物去建立地方形象,也可以透過不同時間尺度所發生的歷史。如丹尼爾.梅森(Daniel Mason)的《北方森林》這本書,就選定新英格蘭森林,從17世紀開始,一直寫到末世之後的視角。其間包含清教徒戀人、雙胞胎姊妹、記者,甚至是美洲獅與甲蟲。

在「透過角色連結」這個手法中,馬拉則舉了不同的例子。比如透過某個重要角色來與其他配角串連,或透過不同的次要角色彼此串接成故事。另外,又如同一職場的不同經驗、同一家庭的多成員視角、對歷史認知的世代差異……等等,都可以作為以角色去進行連綴故事的手法。成員彼此之間存在著某種關聯,看待事物的方式卻不盡相同,因而成為了故事中的衝突與矛盾。

那麼,什麼是「透過物件連結」呢?

一隻放在廁所的普通牙刷,在別人眼中不具備任何意義,卻可能是主角重要的生命物件。馬拉以他祖母的牙刷舉例,提及祖母過世後,他有好一陣子捨不得丟掉那把牙刷,但每次走進廁所都會想到祖母已經過世的事情。

試想,如果這把牙刷出現在別的地方會怎麼樣呢?他可以輕易地過海關帶出國,或被相似的牙刷替換。在不同場所,遇見不同人物時,所召喚出的情感都不一樣。這時就可以透過這個生命物件,寫出在面對不同情境下,折射出的不同情感,堆疊出具有深刻意義的故事。

馬拉在自己的小說《我們一無所有》中,使用的就是這個技法。一幅蘇聯時代的風景畫,曾被人要求添加上人物,又在時代轉換時遭到刪除。我們看到畫作遭到損毀、修復、遺失,在歷史動盪中最後倖存下來。一幅風景畫不再只是蒙上灰塵的老骨董,而是連結了不同人物,帶出新的時代意義。

➤讀者是辨別形式的高手,「連綴故事」可能的缺點

連綴故事往往便是如此,需要閱讀完所有故事,才能理解作者安排的用意。馬拉認為,無論是何種形式的小說,小說家都是編織故事的大師,而讀者則是辨別這些形式的箇中巧手。

談了這麼多連綴故事的好處,馬拉也指出連綴故事有哪些缺點,提醒有志創作者注意。

首先是,作者不能過度依賴巧合,否則不容易獲得讀者的信賴。其次,在這類由不同故事串連的作品中,如果某一篇稍微寫弱了,較難像長篇小說一樣被隱藏起來。另外,如何在多元的視角下維持故事的張力、讓角色有一定深度、適度推進劇情,也是創作者們需要克服的難題。

➤實作練習,串接故事,找到你的情感百物

在接下來的工作坊,馬拉邀請學員們各自挑選一個生命物件進行書寫。這個生命物件不能具有太強烈的象徵意義,比如婚戒代表愛情,這樣就太容易在敘事完成之前被猜透。

學員們要分為三個段落書寫。第一段要以第一人稱視角,去描寫物件被交到另一個人手上的過程,可能是遺失、被偷、損毀或被交易出去。這個物品對敘事者來說很重要,但不能過度說明。

第二段,要採用另一個新的敘事者說話。他必須與上一位人物有一點關聯,但不能詳述。場景設置在第一段的幾年後。這一個敘事者必須找到、買回、偷回,或以其他形式要回第一段的物品。而這一段的敘事者對物品的理解,也會與第一段的人物有所不同或不完全。可以想一想,第二段的敘事者會做什麼?又會想念什麼?

在第三段,馬拉請大家以第三人稱寫一段故事。他可以觀察到第一段與第二段的人物之間發生的一些互動,而這段的起頭則是始於第二段故事的數年後。第三位敘事者並不會全然了解這件物品在前兩段的歷史,不過讀者會理解。這位敘事者可能會聽聞、觀察,或促成兩人的見面,但不會理解他們的內心或物品的象徵意義。在某個時刻,第二段的敘事者會將物品交還給第一段的敘事者,這可能是刻意安排的、意外的、誤會的,或不甘願的。

作家的指令一發出,所有學員便安靜卻迅速地開始動起筆來。隨著學員們進行寫作練習,一個個精彩的連綴故事便這樣完成了。馬拉建議,希望開始練習寫作的學員,都可以嘗試用這個方式寫作。他分享,在美國出版社比較喜歡長篇小說,不過如果是連綴故事的話,因為故事之間彼此相關聯,出版社往往也接受(笑),也會將它們包裝成長篇小說來行銷。

寫作練習結束後,馬拉也鼓勵學員們與對面的同伴分享自己的故事。他期許大家參與這場工作坊,得到的不只是一套新的技術,還能找到一名寫作的夥伴。●

➤更多安東尼.馬拉的身影

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量