東亞書房》汪汪出任務!大谷翔平與作家麥可・布蘭克合作首部繪本,及其他藝文短訊

【業界新聞】

➤以投打二刀流聞名、職業生涯已締造無數佳績的棒球巨星大谷翔平,近期以共同作者身分,與作家麥可・布蘭克(Michael Blank)合作出版人生首部繪本《Decoy Saves Opening Day》(HarperCollins)。美國大聯盟今年2月1日於官網宣布,道奇隊球員大谷翔平的繪本,將在2月3日正式發售。本作以大谷愛犬Dekopin(日文為「彈額頭」之意)為主角,描寫開幕戰之前,開球儀式用球不慎遺落家中,只能由Dekopin奮力將球送往球場的溫馨小品。美國讀者提到,大谷不僅作為球員表現出色,亦透過創作為孩子付出,非常令人敬佩。繪本日文版《Dekopin特別的一天》,本月20日於日本發售,負責出版事宜的ポプラ社透露,大谷會將這部作品所有利潤全數用作公益。

➤日本小說家宮島未奈在2023年以《奪取天下的少女》一炮而紅,並締造驚人的14冠王紀錄,出版方新潮社為紀念完結篇《成瀨奔越古都》在去年底順利推出,向故事舞台大津市捐贈以主角成瀬明莉為主題的下水道人孔蓋。本系列始於西武百貨大津店因新冠疫情即將結束營業的前夕,就讀中學的少女成瀨,每天都前往西武百貨,參與最後的連線倒數並挑戰入鏡,情節深具當地記憶及文化風情。

出版社捐贈的人孔蓋,設置於故事舞台京阪膳所站與JR膳所站前,直徑約65公分寬,描繪系列首作封面中眼神堅定的成瀬,並由作者宮島親自監修色彩等細節。宮島在捐贈儀式上說道,筆下的角色能作為城市象徵被刻印下來,讓身為作者的她覺得相當感激。大津市長佐藤健司則表示,希望城市與作品的連結,能吸引到本地市民及外地訪客,今後也將持續強化文化據點的推廣,打造出讓粉絲來訪後覺得「來得值得」的城市。

【得獎消息】

➤第28屆大藪春彥獎評選於上個月23日公布,伏尾美紀以《百年的時效》(幻冬舍),成為本屆獎項得主。《百年的時效》以1974年的滅門慘劇為起點,透過跨越時間長河的昭和懸案,講述警方與犯罪者的拉扯。

➤第46屆日本科幻大獎,在今年2月1日以Zoom會議形式舉行線上評選,最終選出伊藤典夫的《伊藤典夫評論集成》(國書刊行會)為本次得獎作。伊藤是日本科幻小說翻譯界泰斗,譯作包含亞瑟・查爾斯・克拉克(Arthur Charles Clarke)的《2001年太空漫遊》、寇特・馮內果(Kurt Vonnegut)的《第五號屠宰場》等眾多經典名作。他的科幻譯作在歷史悠久的日本星雲獎海外短篇部門中,曾累計多次獲獎,也應證伊藤對科幻小說推廣的貢獻卓越。

➤第46屆日本科幻大獎,在今年2月1日以Zoom會議形式舉行線上評選,最終選出伊藤典夫的《伊藤典夫評論集成》(國書刊行會)為本次得獎作。伊藤是日本科幻小說翻譯界泰斗,譯作包含亞瑟・查爾斯・克拉克(Arthur Charles Clarke)的《2001年太空漫遊》、寇特・馮內果(Kurt Vonnegut)的《第五號屠宰場》等眾多經典名作。他的科幻譯作在歷史悠久的日本星雲獎海外短篇部門中,曾累計多次獲獎,也應證伊藤對科幻小說推廣的貢獻卓越。

本獎項的特別獎,則由Studio Khara和日昇動畫共同製作的鋼彈系列動畫《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》奪得。本作由鶴卷和哉導演執導,並由編劇榎戶洋司負責劇本統籌,這部鋼彈系列的全新挑戰,獲得評審高度評價。除了日本科幻大獎特別獎外,《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》亦在近期公布的2026東京動畫獎中,於452部入圍作品中脫穎而出,獲選為電視影集部門最佳作品。

【作家動態】

➤憑藉《獸之奏者》、《鹿王》、《香君》等代表作,在日本奇幻文學領域奠定地位的上橋菜穗子,上個月底推出最新奇幻長篇《神之蝶,飄舞的彼端》(講談社)。身為故事主角的降魔師少年傑德,生活在神與魔、光與闇共存的聖域「闇之大井」,肩負守護聖蝶、防止其遭魔害的使命。某天,傑德的夥伴露克蘭,突然感應到預示聖蝶即將飛舞的「預兆鬼火」。在多位降魔師中,唯有少女露克蘭對鬼火產生強烈反應。渴望了解一切的露克蘭,與一心想守護她的傑德,在各自心意的驅使下,逐漸被捲入錯綜複雜的命運之網。

➤憑藉《獸之奏者》、《鹿王》、《香君》等代表作,在日本奇幻文學領域奠定地位的上橋菜穗子,上個月底推出最新奇幻長篇《神之蝶,飄舞的彼端》(講談社)。身為故事主角的降魔師少年傑德,生活在神與魔、光與闇共存的聖域「闇之大井」,肩負守護聖蝶、防止其遭魔害的使命。某天,傑德的夥伴露克蘭,突然感應到預示聖蝶即將飛舞的「預兆鬼火」。在多位降魔師中,唯有少女露克蘭對鬼火產生強烈反應。渴望了解一切的露克蘭,與一心想守護她的傑德,在各自心意的驅使下,逐漸被捲入錯綜複雜的命運之網。

這部作品雖然直到今年才正式付梓,但實際卻是上橋於1999到2001年間創作的作品,與《精靈守護者》書寫時間並行,且與《獸之奏者》、《鹿王》、《香君》等作一脈相承,是一部能窺見作者創作軌跡的珍貴之作。上橋在歷經20餘年、筆法越發成熟後,重新對其加筆修訂,讓《神之蝶》蛻變為強勁又優美的故事,不僅勾勒人與人之間的羈絆,更刻畫出人類與世間萬物細膩而複雜的連結。

➤著有得獎作《孤蟲症》、並以《殺人鬼藤子的衝動》突破50萬銷售佳績的「致鬱系推理女王」真梨幸子,上個月底出版新作《那些傢伙的末路》(角川書店)。本作以作家石塚朝美、自由撰稿人景子及出版社總編輯3位女性的視角構成。某天,朝美收到景子傳來的電子郵件,信中只有「救救我」這則簡短內容。

➤著有得獎作《孤蟲症》、並以《殺人鬼藤子的衝動》突破50萬銷售佳績的「致鬱系推理女王」真梨幸子,上個月底出版新作《那些傢伙的末路》(角川書店)。本作以作家石塚朝美、自由撰稿人景子及出版社總編輯3位女性的視角構成。某天,朝美收到景子傳來的電子郵件,信中只有「救救我」這則簡短內容。

在線上婚友社與丈夫邂逅、即將前往新市鎮展開幸福生活的景子,究竟遭遇到什麼困境?真梨以30年前懸而未解的殺人案、封閉壓抑的環境、接連出現的不祥事件等元素,勾勒出殘酷而悲慘的真相。讀者評述,作者過去的創作多從女性視角出發,具有濃厚的推理色彩,本作在此基礎上進一步強化恐怖氛圍,十分適合偏好驚悚懸疑題材的族群。

➤2004年以《欠踹的背影》成為史上最年輕的芥川獎得主,其後又推出《這樣不是太可憐了嗎?》、《只是活著,活生生地活著》等得獎作的綿矢莉莎,近期發行文壇出道25週年紀念作《叛逆孕婦Greta Nymph》(小學館),透過至今寫過最失控的主角,帶來令人會心一笑的荒謬喜劇。故事中,俊貴與個性溫和、笑容甜美的由依結婚,兩人歷經4年不孕症治療後,原本正做好放棄生育、餘生彼此依靠的心理準備,但俊貴某天下班回家,卻看到由依身著奇裝異服跳舞,大喊「我是妖精!」。

➤2004年以《欠踹的背影》成為史上最年輕的芥川獎得主,其後又推出《這樣不是太可憐了嗎?》、《只是活著,活生生地活著》等得獎作的綿矢莉莎,近期發行文壇出道25週年紀念作《叛逆孕婦Greta Nymph》(小學館),透過至今寫過最失控的主角,帶來令人會心一笑的荒謬喜劇。故事中,俊貴與個性溫和、笑容甜美的由依結婚,兩人歷經4年不孕症治療後,原本正做好放棄生育、餘生彼此依靠的心理準備,但俊貴某天下班回家,卻看到由依身著奇裝異服跳舞,大喊「我是妖精!」。

理清前因後果後,俊貴發現懷孕的變化讓由依從裡到外判若兩人。她不只把外表改造成美國籃球員丹尼斯・羅德曼,連說話方式都變得像《七龍珠》裡的孫悟空。綿矢在描寫這對夫妻意外又爆笑的日常之餘,也以文字遊戲創造跳脫感。書名《Greta Nymph》,既以英文Greta,連結環保運動家格蕾塔・童貝里(Greta Thunberg)及女演員格蕾塔・嘉寶(Greta Garbo)兩位傳奇女性,以英文Nymph呼應由依口中的妖精,更以此組合名對應日文雙關「叛逆」(グレタ)及「孕婦」(ニンプ)兩字,與活潑文字呼應的詼諧角色,也充分展現綿矢作為文字工作者的創意及游刃有餘。編輯在書籍推薦中提到,試讀本書的書店店員們紛紛盛讚,這是一本讓人讀了精神大振、極具能量的作品。

➤以《破碎》、《告白》等代表作囊獲芥川獎在內各大文學獎的町田康,去年底推出全新大長篇《朝鮮漂流》(新潮社),講述江戶文政二年,結束離島勤務的薩摩藩士,在海上遭遇暴風雨,最終飄洋過海抵達朝鮮的故事。意外漂流到異國的薩摩藩士們,由精通漢文的安田義方帶領,透過筆談向朝鮮官員們請求協助,然而他們的交涉卻窒礙難行。除了因語言不通而倍感焦躁,受困船上的他們也逐漸被疲憊與疾病擊垮。雖然處境看似絕望,但他們與朝鮮人彼此對飲、互贈詩文的日子裡,也悄然建立起難以具體化為言語的情誼。「語言無法相通,真心卻能」這句話,似乎所言非虛。

➤以《破碎》、《告白》等代表作囊獲芥川獎在內各大文學獎的町田康,去年底推出全新大長篇《朝鮮漂流》(新潮社),講述江戶文政二年,結束離島勤務的薩摩藩士,在海上遭遇暴風雨,最終飄洋過海抵達朝鮮的故事。意外漂流到異國的薩摩藩士們,由精通漢文的安田義方帶領,透過筆談向朝鮮官員們請求協助,然而他們的交涉卻窒礙難行。除了因語言不通而倍感焦躁,受困船上的他們也逐漸被疲憊與疾病擊垮。雖然處境看似絕望,但他們與朝鮮人彼此對飲、互贈詩文的日子裡,也悄然建立起難以具體化為言語的情誼。「語言無法相通,真心卻能」這句話,似乎所言非虛。

町田在過去的訪談中提到,這部作品以江戶時代武士撰寫的漢文體《朝鮮漂流日記》為雛形,原作以半公文的筆法記錄,幾乎不帶個人情感,但作者在某段寫到,在某個徹夜難眠的夜晚,走上甲板聽見鈴蟲鳴叫,那一刻不由自主地湧起濃烈鄉愁。町田將史料改編成精彩故事,不只將薩摩方言融合其中,更對原作的漢文與漢詩進行現代語譯,方方面面展現驚人的完成度及創作巧思。

➤曾推出《夜市》、《草祭》、《秋之牢獄》等代表作,擅以日本民俗傳說及鄉野奇談編織出異想世界的恒川光太郎,上個月底推出文壇20週年紀念作《幽民奇聞》(角川書店)。這部連作短篇集共收錄〈鬼婆圖探訪〉、〈夢狒狒考〉、〈最後的奇〉及〈在芒草原盡頭〉4篇作品,其中2篇曾刊於雜誌《怪與幽》,另外2篇全新作品則扮演串聯整體結構的關鍵角色。

➤曾推出《夜市》、《草祭》、《秋之牢獄》等代表作,擅以日本民俗傳說及鄉野奇談編織出異想世界的恒川光太郎,上個月底推出文壇20週年紀念作《幽民奇聞》(角川書店)。這部連作短篇集共收錄〈鬼婆圖探訪〉、〈夢狒狒考〉、〈最後的奇〉及〈在芒草原盡頭〉4篇作品,其中2篇曾刊於雜誌《怪與幽》,另外2篇全新作品則扮演串聯整體結構的關鍵角色。

作品設定在幕府末年明治新政府軍來襲的時代轉折,藉由年輕民俗學者鶯谷玄追尋隨神祕集團「奇」的足跡展開故事。大猿、河童、天狗等棲身於暗影中的妖怪一族,在「文明開化」的腳步逼近之際逐漸走向滅亡。在恒川的筆下,他們的哀愁與時代流轉的氣息疊合,在歷史縫隙中留下難以忘懷的餘韻。

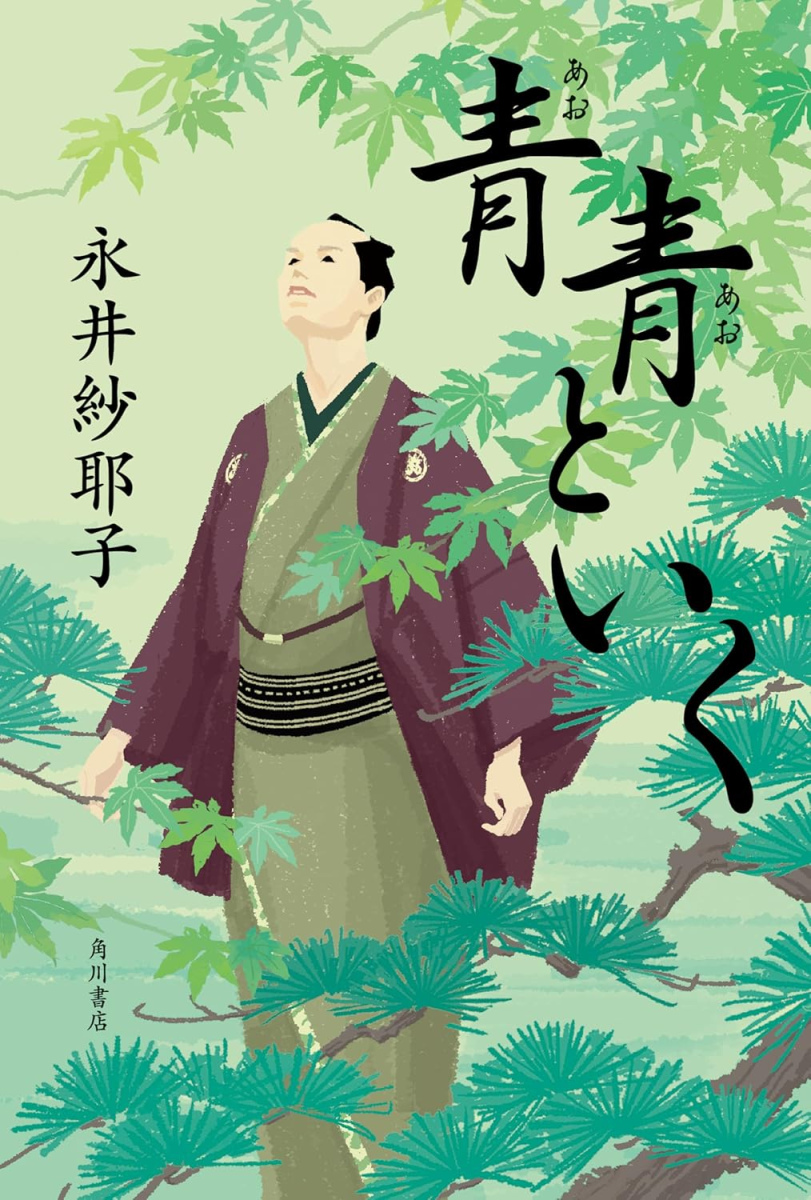

➤憑藉2023年出版的《木挽町的復仇》勇奪直木獎及山本周五郎獎的歷史小說家永井紗耶子,於本月初發行新作《青青前行》(角川書店)。本書主角彌兵衛剛拜師不久,師父海保青陵便與世長辭。青陵不僅是當時首屈一指的大儒,本身亦對社會經濟有著著獨特洞見,在江戶時代倡導「自由自在」的人生哲學。彌兵衛身為製弓世家的繼承人,卻不精通家傳技藝,反倒對經商之道情有獨鍾。青陵對16歲的彌兵衛予以肯定,認為「商業」將能改變世道,並指引他一條通往自由人生的康莊大道。

➤憑藉2023年出版的《木挽町的復仇》勇奪直木獎及山本周五郎獎的歷史小說家永井紗耶子,於本月初發行新作《青青前行》(角川書店)。本書主角彌兵衛剛拜師不久,師父海保青陵便與世長辭。青陵不僅是當時首屈一指的大儒,本身亦對社會經濟有著著獨特洞見,在江戶時代倡導「自由自在」的人生哲學。彌兵衛身為製弓世家的繼承人,卻不精通家傳技藝,反倒對經商之道情有獨鍾。青陵對16歲的彌兵衛予以肯定,認為「商業」將能改變世道,並指引他一條通往自由人生的康莊大道。

成為關門弟子的彌兵衛,銘記師傅「將遺灰灑向天空」的願望,與師兄一同踏上旅程,一個個拜訪青陵的舊識,並在過程中逐漸瞭解亡師不為人知的過往,以及深藏心底的悔恨。永井透過彌兵衛的視角,以及人生因青陵而改變的人們,拼湊出青陵遺留下來的真正教誨,以及「自由活著」的真諦。●

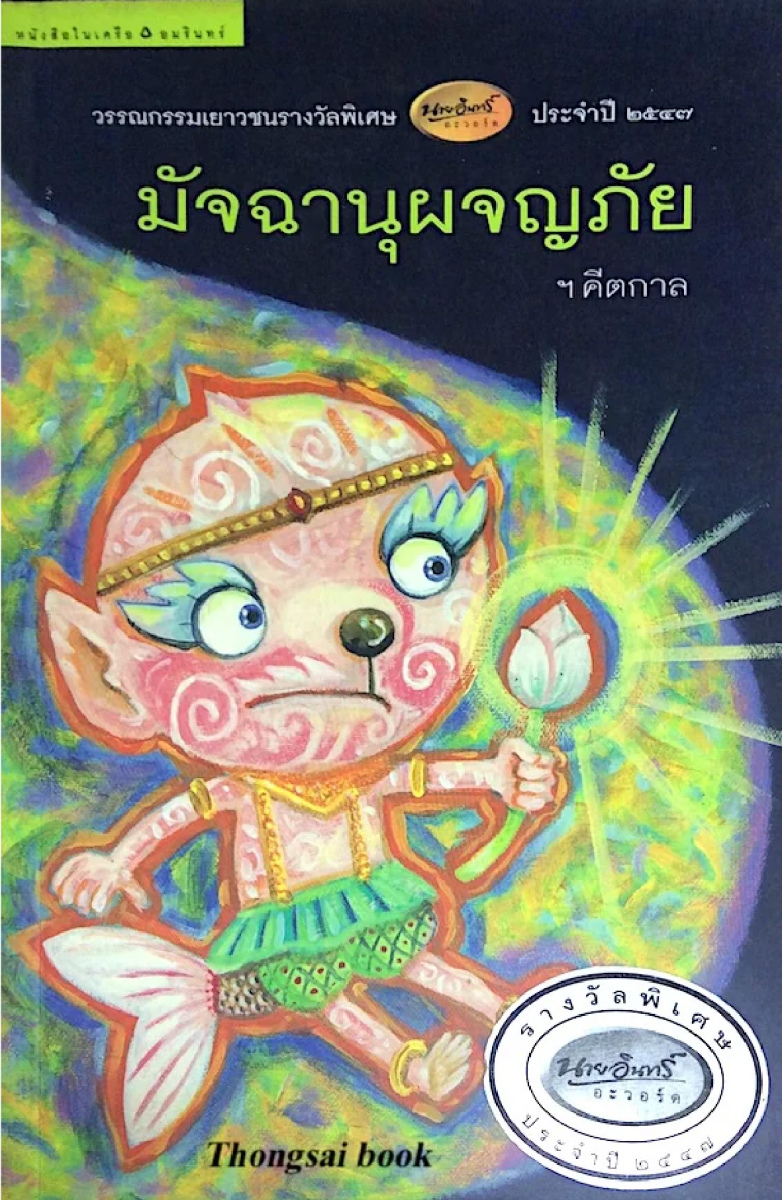

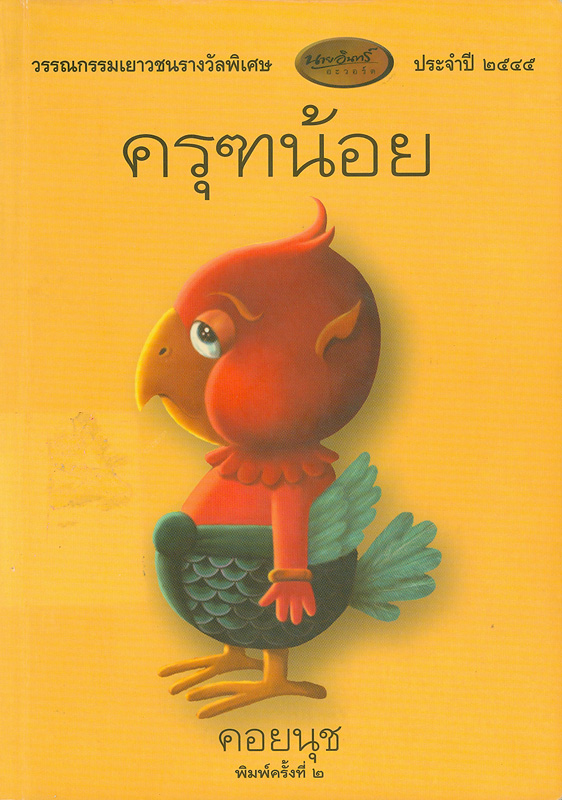

Siriphan Techchindawong(ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ์ ,筆名คอยนุช,Koynuch),《小迦樓羅》(ครุฑน้อย,

Siriphan Techchindawong(ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ์ ,筆名คอยนุช,Koynuch),《小迦樓羅》(ครุฑน้อย, 三、對傳統文學的寫作慣例或主題進行戲仿(Parody):

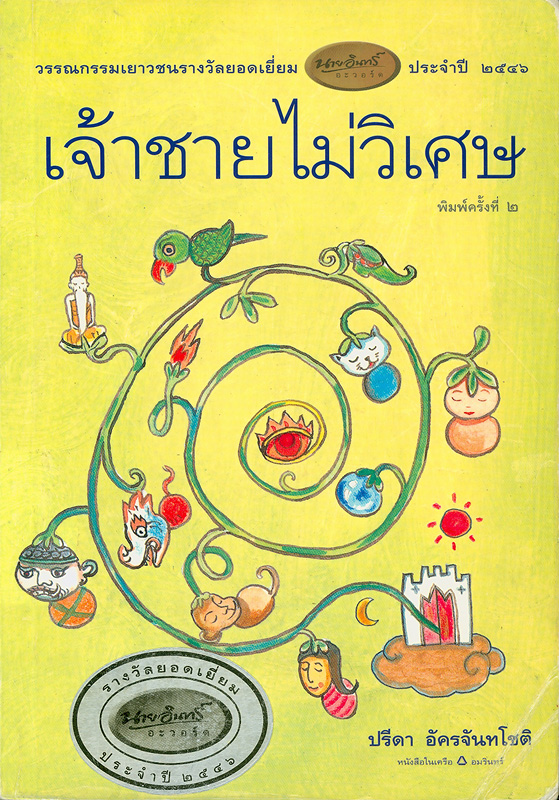

三、對傳統文學的寫作慣例或主題進行戲仿(Parody): ➤《拉瑪堅》(รามเกียรติ์):

➤《拉瑪堅》(รามเกียรติ์):

童書短評》#166陪孩子用充滿勇氣的心面對成長

●奶奶的紅鉛筆

Le feutre rouge

盧多維克.勒孔特(Ludovic Lecomte)著,史蒂芬妮.范.赫特姆(Stefanie Van Hertem)繪,賴潔林譯,奧林文化,380元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

喪禮結束後,奶奶拿出紅鉛筆在小男孩手臂上畫了一顆草莓,當作一起想念爺爺的祕密暗號。想哭的時候就不厭其煩畫一遍,又一遍,再一遍……作者筆觸極其溫柔,畫出了年幼孩子面臨親人逝去的無力與悲傷,並給予一個真切物件或儀式做為情緒出口,讓停不下來的眼淚可以暫歇,讓難以言說的心情好過一點。紅色線條是生者溫暖的陪伴,也是對故者熾熱的思念,縱使有天糊了淡了,一切已化成永恆。【內容簡介➤】

●生日快樂

해피버쓰데이

文、圖:白希那(백희나),蘇懿禎譯,維京國際,450元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

點點襯衫配綠色吊帶裙,亞麻洋裝配蕾絲內襯,泡泡袖配瑪莉珍鞋……神奇衣櫥裡的每套衣服都散發手縫溫度與穿搭巧思,驅走主角班娜的黯淡心情,每次出場都煥然一新。而當讀者們沉浸在這似紙娃娃遊戲的美好畫面時,魔法瞬間歸零,一場無情的雨把所有都打回原形,卻也洗滌出最珍貴、最亮麗的生日回憶。白希娜這次身兼設計師、裁縫師、攝影師,用最熟悉擅長的色彩、觸感、光影、空間元素,帶著讀者體驗華麗變身的喜悅,也享受樸實平凡的日常,在這個發光的溫柔寓言故事裡安放自己。【內容簡介➤】

●媽媽的對不起可樂餅

ごめんね コロッケ

新井悅子著,津金愛子繪,林家羽譯,大穎文化,350元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

作者藉由一盤家常菜,畫出職業婦女蠟燭兩頭燒的辛勞。有時再怎麼努力都無法盡如人意,只能把對孩子的愧疚與歉意都煮進「對不起可樂餅」。坐上餐桌的孩子依然小小抱怨發脾氣,但也把這一切都看入眼裡。一句看似童言的提議,讓氣氛再度明亮起來。體貼與愛流動在場景與對話之中,看似淡淡日常,卻把親子之間的愛說得動人徹底。【內容簡介➤】

●怪奇噁歷史系列

醫療噁歷史:從短命變長壽,暗黑實驗x科學進展的醫學演化史

A Sick History of Medicine: A Warts-and-All Book Full of Fun Facts and Disgusting Discoveries

耶蕾納.波萊克希奇(Jelena Poleksic)著,艾拉.卡斯佩羅維奇(Ella Kasperowicz)繪,竹蜻蜓譯,遠見天下文化,380元

廁所臭歷史:從骯髒變乾淨,幽默「屎」實x科學進展的公衛演化史

A Stinky History of Toilets: Flush with Fun Facts and Disgusting Discoveries

奧利維亞・梅克爾(Olivia Meikle)、凱蒂・尼爾森(Katie Nelson)著,艾拉.卡斯佩羅維奇(Ella Kasperowicz)繪,竹蜻蜓譯,遠見天下文化,380元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

在馬桶與下水道尚未問世的時代,揪團一起大便是羅馬人的社交日常,連擦屁股的海綿棒都輪流使用呢!而在現代醫學尚未普及之前,巫醫、盜墓賊、煉金士、理髮師都是看診與臨床高手,至於結果如何就不好說了……感謝這兩本書的作者們回首來時路,考究裁剪龐大資料,幽默訴說不失真,把關於「屎」、關於「病」的諸多暗黑史實一次攤亮讀者面前。那五味雜陳的氣味與瘋狂獵奇的故事,真令人又摀鼻又皺眉卻又欲罷不能啊,請務必做好心準備再閱讀。【內容簡介➤】

●小花喜歡蛇

ハナはへびがすき

文、圖:蟹江杏,王蘊潔譯,悅知文化,399元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

線條奔放,色彩悠亮,這本書的獨特畫風叫人一眼難忘,也恰恰凸顯出書中小女孩的與眾不同。她對特殊動物的真心喜愛,對旁人言語的無所畏懼,全在舉手投足之間活生生演出來了。從頭到尾沒有一句喪氣話,讓人好想為抬頭挺胸的她用力鼓掌。或許起點只有一個人,或許沿途有點辛苦,但只要堅定自信繼續走著,志同道合的朋友終會來到身旁。這本書給予與眾不同孩子最溫柔的陪伴。【內容簡介➤】

●大貓,小貓

Big Cat, Little Cat

文、圖:伊萊夏.庫柏(Elisha Cooper),悅知文化,399元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

這本書用最簡單清淡的顏色與線條描繪人生聚散,當黑與白、大與小的貓咪身影,或靈動或安然共處在版面上時,那股相繫相依的愛與滿足如此美好強烈。而當分離的時刻來臨,大量的留白湧了上來,低落之心得以安放,即使年紀小的孩子也能感受這盡在不言中的象徵寓意。相聚有時,離別有時,貓咪如此,人類亦然。故事一層一層溫柔展開,每一幕都是永不停息的愛與循環。【內容簡介➤】

●世界上最無聊的書

The Most Boring Book Ever

布蘭登・山德森(Brandon Sanderson)著,葛飾一史繪,林潔盈譯,布克文化,380元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

別被騙了,這本書才不無聊,請千萬坐穩屁股下的椅子,跟著一起升空、墜落、飆速,小心別跟火龍撞個正著!布蘭登.山德森不只奇幻小說寫得好,這回跨足繪本也沒讓讀者失望。腳本概念抓得準也寫得妙,與擅長美漫的葛飾一史攜手打造出這趟刺激又瘋狂的書上體驗。文字與圖像故意背道而馳,卻激盪出更反差、更趣味的想像空間,從頭到尾無冷場,真的一點都不無聊。【內容簡介➤】

●西遊記

大鬧天宮、拜師唐三藏

文、圖:蔡峰,東方出版社,380元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

要將劇情如此龐大、場景如此迅變、角色如此鮮明的《西遊記》改編成圖像小說絕非易事,漫畫家蔡峰卻以一隻充滿膽識、揮灑自如的畫筆做到了。從花果山上的驚天一蹦開始,每一頁每一格的圖像都牢牢抓住讀者眼睛。靈動自如的分鏡、線條與配色拉滿氣氛,飽滿東方風格釋放狂放與細膩,原本藏在文字裡的想像全都活生生站立眼前,感覺耳熟能詳卻又眼目一新,不負粉絲期望,亦向經典致敬。【內容簡介➤】

●魔法蒲公英

Dandelion Magic

戴倫.法雷爾(Darren Farrell) 著,立川.真野(Maya Tatsukawa)繪,藍文君譯,小光點,350元

推薦原因: 趣

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

一朵蒲公英綻放在封面上,綿綿的柔柔的,讓人好想捧在手裡吹一口。作者果然很懂小讀者的心,順著劇情設計了好多互動遊戲,只要對著書本奮力一吹,就能實現變身願望,甚至還能預測故事的最後結局呢。短短簡單的故事,讓小朋友走一趟身歷其境的冒險,肺活量與想像力都過足了癮。【內容簡介➤】

●吵架了,怎麼和好?

I’m Sorry You Got Mad

真心道歉,不只是說「對不起」

凱爾・盧科夫(Kyle Lukoff)著,蔡心語譯,小宇宙,360元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學低、中年級(7−10歲)

應老師的要求,小男孩重寫了好幾次道歉信,不斷揉掉、修改、再揉掉、再修改,簡直要瘋掉了。但也透過這樣的引導與表達過程,把發生過的衝突重新想一遍,坦承道歉,彌補過錯,讓自己的心與朋友的心都被理解,都被安慰。「好好說聲對不起」其實沒有想像中容易,甚至很多大人也都還在摸索學習。這本書溫暖不說教,讓角色直接演出,做出清楚有效的示範。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量