翻譯常被期待是透明的媒介,但是,在臺灣文學外譯的實際案例中,譯本往往呈現出明顯的「變形」:從書名策略、註釋取捨,到文化負載詞等等,都可能讓作品在不同語言市場裡,展現不同理解的方式。

本集《閱讀隨身聽》邀請臺灣大學翻譯碩士學位學程副教授陳榮彬,從《臺灣文學變形記》談起,透過具體案例,比如聶華苓、白先勇與夏曼藍波安的作品,分享翻譯如何在譯者主體性、編輯權力與出版體制之間被形塑。

從大衛・達姆洛許(David Damrosch)對世界文學的觀點,思考流通中的文學:作品一旦跨語言流通,版本差異幾乎不可避免,而這些差異該讓作品成為「世界之窗」,還是將文化細節抹平,協助讀者流暢閱讀呢?節目精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤文學作品在外譯時,一定會發生各種變形

吳家恆:那今天我想先聚焦一個重點。也恭喜老師最近出版《臺灣文學變形記》。這本算是論文集嗎?

吳家恆:那今天我想先聚焦一個重點。也恭喜老師最近出版《臺灣文學變形記》。這本算是論文集嗎?

陳榮彬:對,是論文集。

吳家恆:既然是論文集,讀者的確可能會比較限定。那我想先問榮彬老師:這本書最核心的問題意識是什麼?

陳榮彬:其實在陽明交通大學出版社找我出書的時候,我先前有一篇論文出版,題目叫〈《桑青與桃紅》變形記〉。我當時就想,不如把書名也用「變形記」,因為我覺得這個概念很適切。比較可惜的是,那一篇反而沒有收進這本論文集裡

我先用聶華苓《桑青與桃紅》當例子,它被翻成英文時,早期有個版本叫 Two Women of China: Mulberry and Peach。原本明明就是《桑青與桃紅》,翻成英文之後卻變成「兩個中國女人:桑青與桃紅」。

我先用聶華苓《桑青與桃紅》當例子,它被翻成英文時,早期有個版本叫 Two Women of China: Mulberry and Peach。原本明明就是《桑青與桃紅》,翻成英文之後卻變成「兩個中國女人:桑青與桃紅」。

這當時引發很多爭議,因為大家都知道桑青與桃紅其實是同一個人;光看書名就會覺得有點怪。

但那個英譯本又透過很多方式,像是譯註、書封文案、以及其他補充文字,解釋「桑青/桃紅是兩個不同人格」。

這個例子很典型,也很能說明:臺灣文學在外譯時,真的有太多這種「看似合理、但其實很奇怪」的變形。

➤文學翻譯中的變形:展現譯者的主體性

陳榮彬:陳思宏的《鬼地方》也是大家很熟悉的例子:英文版把角色名字全部改成英文名字,比如 Kevin;但法文版則是保留原本名字,用音譯方式呈現。

陳榮彬:陳思宏的《鬼地方》也是大家很熟悉的例子:英文版把角色名字全部改成英文名字,比如 Kevin;但法文版則是保留原本名字,用音譯方式呈現。

吳家恆:這兩種做法的差別在哪裡?把名字翻成 Kevin,讀者就不會有陌生感,比較像是換成「該文化習慣的名字」。

陳榮彬:是。這跟每個國家的翻譯文化有關。英語世界——不管英國或美國——偏向讓讀者閱讀時「不要有障礙」。

法國人的情況就有點矛盾:一方面他們對異國文化算是尊重;但另一方面,你如果讀法文的譯本,不管是中國文學還是臺灣文學,他們其實不太做注釋。可是我們知道,文學翻譯的譯註非常重要。譯註如何處理,仰賴譯者自己的判斷:哪些地方需要補、哪些地方不補。

很多臺灣文學作品,同一篇可能有好幾個譯本,最多甚至到4個。像拓拔斯・塔瑪匹瑪(田雅各)的《最後的獵人》有4個譯本。我的書裡也做了這個研究,每個譯本的呈現方式都不太一樣。

很多臺灣文學作品,同一篇可能有好幾個譯本,最多甚至到4個。像拓拔斯・塔瑪匹瑪(田雅各)的《最後的獵人》有4個譯本。我的書裡也做了這個研究,每個譯本的呈現方式都不太一樣。

從這裡也會看到另一個矛盾:一方面,這些差異展現了譯者的主體性:他可以決定某些地方如果不好處理,該怎麼處理;哪些地方加譯註,甚至包含書名、封面文案等各種做法。

➤不只譯者,還有編輯的處理,與出版體制的限制

陳榮彬:可另一方面,譯者在很大程度上也受編輯的限制。 我們得注意到一個很現實的狀況:不少編臺灣文學外譯本的編輯,根本不會中文。這可能很多讀者很難想像:不會那個語言怎麼編?但的確就是這樣。

吳家恆:一般來說,編輯拿到翻譯的稿子,只需要看流不流暢、能不能面向英文讀者就好。

陳榮彬:通常就是看流暢度。但做過編輯或譯者的人都知道,這某種程度上是不夠的。因為如果譯者翻錯了,編輯也不一定會知道。 再來,還牽涉到體制問題:譯者在出版流程裡,只是其中一個小小環節,他到底有多少自主性,很難說。因為我們看過太多例子,譯者把稿子交出去之後,被硬改掉一些東西,自己卻根本不知道。很多時候也不能完全怪譯者。

➤「信達雅」與「動態對等」:翻譯應該透明?

陳榮彬:回到「變形記」這個概念:為什麼叫「變形記」?早期的翻譯研究主要講「對等」,也就是我們熟悉的「信、達、雅」。

吳家恆:對,這也是我正想問的。我們常以為翻譯應該是「透明」的媒介,那既然是透明的,怎麼會「變形」?這是你書名有趣的地方。

陳榮彬:所謂對等,分成「形式對等」跟「動態對等」。形式對等是什麼?就是用直譯的方式,把字句盡量照原樣翻出來,這叫形式對等。

吳家恆:我可以舉一個更「形式對等」的例子。我真的遇過一位譯者,他交稿時說自己是「非常忠實」的翻譯——他把英文單字照順序,一個一個用中文排出來。結果原本英文讀得通的句子,變成中文之後,幾乎完全不能讀。但他仍然強調:他非常忠實。

其實也沒錯,的確是很忠實。只是我也覺得,有些風格可能真的就得「忠實」到這種程度。

陳榮彬:對。有些風格確實必須這樣翻。比如韓少功,他寫很多句子幾乎沒有逗點,只有句點。《馬橋詞典》的英文譯者、漢學家藍詩玲(Julia Lovell)有些地方就是照著那個節奏翻,一句話可能只用一個逗點,前面拉很長,她就硬磨出來。

吳家恆:可是字的順序,應該會變吧?

陳榮彬:順序大致差不多。她就是慢慢磨、慢慢推。

再比如陳映真的作品,熟悉陳映真的人就知道,他的句子讀起來有點像英文,語法結構很「英文化」。我會覺得,那就應該照他的句法翻譯。這就是「形式對等」:有些風格,形式對等反而是正確的。

那「動態對等」又是什麼?動態對等是指:在某些情況下,為了追求同樣的效果,你必須做調整。比如原文某個地方是要逗笑讀者的,你翻譯就得讓讀者也笑得出來,這就是效果對等。

➤既然翻譯透明,為何變形?

陳榮彬:以上這些,是早期翻譯研究典型的理論框架。1980 年代以後,翻譯研究受到文化研究的影響,整個領域有很大的轉向。這跟1960、70 年代的社會運動、結構主義、後結構等思潮有關,當然最關鍵的是文化研究。

文化研究進來之後,翻譯研究產生很大的變化。其中有一位重要理論家,勒菲弗爾(Lefevere)提出:翻譯其實是一種 rewriting,也就是改寫、重寫。不同的動機,會導致不同的改寫方式。

動機可能來自意識形態,也可能來自詩學,也就是對文學形式的看法。

我舉個詩學的例子:有人翻詩時覺得一定要押韻,因為原詩押韻;也有人覺得把意思翻出來就好,不必硬押。這就是詩學層面的考量。

更引人入勝的,其實是「意識形態」的考量。什麼是意識形態?就是會影響我們的想法、進而影響行為的各種價值與信念:宗教、政治、社會觀念等等。

➤《孽子》為何被翻譯成「水晶男孩」?

吳家恆:也就是帶有價值取向。

陳榮彬:對,是價值取向的,受到外在因素影響。我今天帶了一些書來,可以讓大家看看。

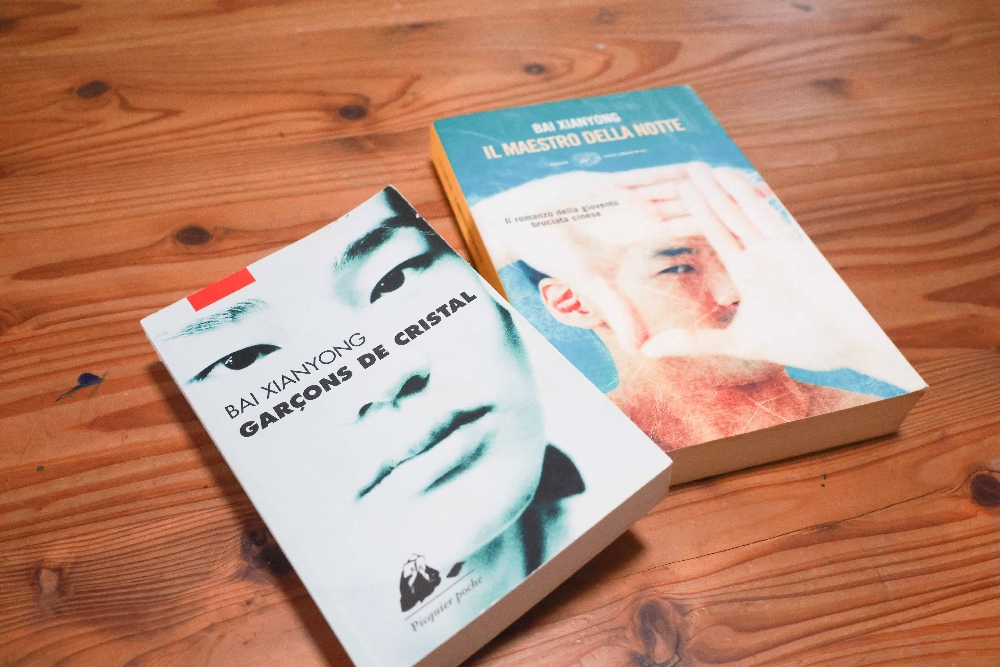

比如白先勇的《孽子》,有法文版跟義大利文版。我可以這樣說:這兩個版本其實都是從英文版再過來的,書名也跟著英文走。

比如白先勇的《孽子》,有法文版跟義大利文版。我可以這樣說:這兩個版本其實都是從英文版再過來的,書名也跟著英文走。

我不知道大家知不知道以前有一部改編電影,英文用的是 Outcasts(被拋棄的人)。因為「孽子」某種程度上就是被放逐到社會邊緣的人,所以用 Outcasts 來翻,好像也說得通。

但 1990 年葛浩文翻譯時,做了一個轉化,把它翻成 Crystal Boys。為什麼?因為當時臺灣社會會用「玻璃圈」指稱同性戀,他可能覺得用「水晶/玻璃」這個意象,可以把那個語境帶進去。

吳家恆:把水晶跟玻璃連在一起。像「納粹的水晶之夜」也跟玻璃有關。

陳榮彬:是,所以他這樣處理。可是這個翻法造成很大的影響:因為《孽子》其實不只是同性戀,它同時還有「父子關係」的核心:看書的題字除了「孽子」,旁邊還有「孤臣」。白先勇取這個名字,其實是在講父子關係,同志只是其中一個面向。

陳榮彬:是,所以他這樣處理。可是這個翻法造成很大的影響:因為《孽子》其實不只是同性戀,它同時還有「父子關係」的核心:看書的題字除了「孽子」,旁邊還有「孤臣」。白先勇取這個名字,其實是在講父子關係,同志只是其中一個面向。

吳家恆:那個價值就不見了。

陳榮彬:對。甚至 1995 年英文版再版時,封面又加了一句標語:First Modern Asian Gay Novel,宣稱是「第一本現代亞洲同志小說」……

➤什麼是世界文學?

陳榮彬:我喜歡哈佛大學學者大衛・達姆洛許(David Damrosch)的說法。第一,他認為我們常把「世界文學」當成各國文學的總和,但這其實是錯的。世界文學是什麼?世界文學是一種作品跨越原生文化後的流通與閱讀方式。

吳家恆:「總和」跟「流通」有什麼不一樣?

陳榮彬:差別就在「流通」。一旦流通化,就會出現不同版本。比如夏曼・藍波安的作品:臺灣出版、中國大陸出版、美國出版、法國出版,甚至其他國家也出版。這就不只是「文學的總和」而已,而是同一作品在不同語境裡產生多個版本。

第二個觀念是:他說原文跟譯文一定不一樣。

吳家恆:這個滿挑戰的。

陳榮彬:對,但我覺得這個觀點很洞察力。為什麼原文跟譯文不一樣?我常用「小孩」來比喻:作家把作品寫出來,就像生了一個小孩。小孩長大、有名氣之後,就會到外面闖蕩。

像吳明益、李昂、白先勇,哪個不是因為在某些脈絡裡變得有名,才開始被翻譯?可能是學術界的推介、可能某次專訪、也可能是某種意想不到的機會,讓他們在國際間被看見。

作品被翻譯之後,大部分作者其實不會去管「它被怎麼翻」。所以翻出來的樣子往往五花八門。以吳明益《複眼人》為例,有十幾個版本,你能說每個版本的翻譯策略都一樣嗎?不太可能。

達姆洛許認為,翻譯會建立新的脈絡。也就是說,透過翻譯,新的詮釋、新的脈絡會出現:他認為這是世界文學真正重要的因素。

所以他也談「世界文學如何成為世界文學」,提出三種型態。第一是「世界之窗」:透過作品,你能看到別的國家長什麼樣子。這也是為什麼我強烈不建議把文化性的東西抹除;一旦抹除,就不再是世界文學。第二種是「傑作」:好的作品,透過翻譯被更多人接受。第三種是「經典」。經典跟傑作之間一定會有差異,因為每個時代對經典的看法不同,可能每幾十年、甚至每十年,就要重新定義一次。所以他說世界文學有這三種不同類型,我覺得這個分類滿好的。

➤翻譯即背叛?背叛得好?譯者有多少裁量權?

陳榮彬:達姆洛許強調:世界文學一定要不斷流通。流通有時候是翻譯,有時候是重新包裝。

比如白先勇的《臺北人》,最早英譯本叫 Wandering in the Garden, Waking from a Dream;後來香港中文大學出版社重新出版時,又變成 Taipei People。同樣的譯文,在不同出版脈絡裡加上不同的論述與包裝,可能做相應修改,於是又成為「不同版本」。

吳家恆:不過文學跟文學對接,總要有節點,這個節點就是譯者。今天義大利文版是某位譯者翻的,換另一位譯者就一定不一樣;換一家出版社也會不一樣。這就牽涉到:譯者到底有多大裁量權?

我們以前可能覺得譯者應該是透明的,信、達、雅像緊箍咒一樣:你要很忠實。但忠實能不能達到,始終是迷思。可如果你說可以不忠實,那不忠實到什麼程度?

義大利文有句話說「翻譯即背叛」,以前覺得你怎麼可以背叛、不道德;現在可能又會說:背叛得好,背叛得漂亮。

➤來自臺灣的現代中國文學vs臺灣文學英譯叢刊

陳榮彬:這就牽涉到一個很重要的問題。接下來我大概概述一下臺灣文學在海外的狀況。

最早大家常提到中華民國筆會有刊物,可是外國人常說他們看不到那個刊物,所以我們暫時不把它算進主要脈絡。雖然筆會的努力非常值得肯定,很多作品的翻譯最初也確實從筆會開始,而且筆會訓練出來的譯者——像葛浩文(Howard Goldblatt)——都很厲害。

但如果要說在美國成形的翻譯機制一個起點,我覺得是印第安納大學出版社的「英譯中國文學」叢書(Chinese Literature in Translation)。那時候劉紹銘把不少臺灣文學「放進去」這個叢書裡,比如白先勇的作品;當時英譯本最早就叫 Wandering in the Garden, Waking from a Dream。此外,陳若曦的《尹縣長》、黃春明的小說,也是在那個時期被帶進美國讀者視野。

到了 1990 年代,這個叢書沒有繼續下去,後來出現兩條比較重要的路線:一是哥倫比亞大學出版社的「來自臺灣的現代中國文學」叢書,(Modern Chinese Literature from Taiwan)由王德威主導(出版社諮詢委員),另邀臺灣的齊邦媛與瑞典的馬悅然(Nils Göran David Malmqvist)擔任編輯委員;二是加州大學聖塔芭芭拉校區「世華文學研究中心」出版的半年刊《臺灣文學英譯叢刊》(Taiwan Literature: English Translation Series),負責人是杜國清。

這兩條路線在觀念上確實不太一樣。最明顯的一點是:對日治時代作品的關注程度不同:《臺灣文學英譯叢刊》很重視日治時代作品;哥倫比亞那邊相對不那麼重視,只翻了吳濁流的《亞細亞的孤兒》,其他多半是戰後以中文寫作的作品。

翻譯觀也不太一樣。你會看到杜國清在卷頭語裡常解釋:有些作品先前已經有翻譯,但他希望做出不同的味道。我覺得他確實做到了。

哥倫比亞那邊,譯者群跟筆會譯者高度重疊,比如葛浩文、陶忘機(John Balcom)等,偏傳統、老派。他們的翻譯觀可能更強調「讀者讀得順」最重要。

➤魚的智慧,翻譯成「自保的本能」

陳榮彬:陶忘機翻譯臺灣原住民文學時,在哥倫比亞那套選集裡,他翻夏曼・藍波安〈大魟魚〉(原收於《冷海情深》)時,有些詞就直接消失了。比如作品裡提到「女人魚」——島嶼文化裡有「男人魚/女人魚」的區分——但英譯裡就沒了。

陳榮彬:陶忘機翻譯臺灣原住民文學時,在哥倫比亞那套選集裡,他翻夏曼・藍波安〈大魟魚〉(原收於《冷海情深》)時,有些詞就直接消失了。比如作品裡提到「女人魚」——島嶼文化裡有「男人魚/女人魚」的區分——但英譯裡就沒了。

吳家恆:完全不見了。魚就游走不見了。

陳榮彬:對,魚就游走,不見了。他沒把它寫出來。還有一段寫到:熱帶海域有很多漂亮的熱帶魚,這些魚「像蒼蠅一樣」在我身邊,時而順時針、時而逆時針游泳,那個「蒼蠅」也不見了。可那其實是夏曼・藍波安很有特色的風格。

吳家恆:特色的細節不見了,那就……

陳榮彬:我也覺得很納悶。我猜他可能想:西方讀者會想「水裡怎麼會有蒼蠅」,所以乾脆刪掉。

還有一個我覺得也很重要:原文有一句說「魚類有為了求生存的智慧」,他用了「智慧」這個字。因為達悟族人認為有些魚比較聰明、有些魚比較笨,所以才會有這樣的說法。但陶忘機把「智慧」改成 instinct for self-preservation(自保的本能)。你會覺得「智慧」跟「本能」不一樣;把它變成本能,好像降低了達悟族對魚的看法。

所以我覺得這可能反映他們的翻譯觀。當然這種刪改,多半也會經過編輯同意,至少在很大程度上是。

吳家恆:也可能譯者原本有翻出來,但沒被接受。

陳榮彬:對,也可能。還有一個更莫名其妙的例子:選集中有一篇泰雅族作家提到「出草」,臺灣人知道「出草」是什麼,是獵首。但他翻譯成 「Out of the Brush」,「從草裡面出來」。我看了真的覺得滿荒謬的。 但這些現象,通常要透過翻譯研究才會知道。因為一般讀者真的只會接觸到一個版本:懂中文的人直接看中文,不會去看譯文;看譯文的人多半不懂中文,也不會回頭對照原文,只會看英文。於是就只有我們做翻譯研究的人,才會去對照、去找差別,才會發現這些有趣的現象,這些我都在新書裡做了很多分享。

➤過去雖有多位名家翻譯,但文學外譯影響有限

吳家恆: 對,所以有這樣的知識之後,再回頭看臺灣戰後的書籍市場,其實一直很依賴翻譯。中文世界這一百年來也不斷有大量譯作出現。不過如果聚焦在臺灣:臺灣以中文出版的書翻譯成外文,從 50 年代到現在,大概的歷程與現況是什麼?

陳榮彬: 好。我先講一個很殘酷的數字:臺灣大概有 30% 到 50% 的書,是從外文(多半是英文)翻譯過來的;但美國從外語翻譯過來的書,大概只有 3%。

吳家恆: 由英文主導。

陳榮彬: 對,這是一個英文主導的世界。從以前到現在要推臺灣文學外譯有多難。甚至美國新聞處主動介入、資助,花了很多錢幫「自由中國的文學」做翻譯;那時候當然還沒有「臺灣文學」這個名稱。

吳家恆: 在戰後應該是美國國務院主導?

陳榮彬: 對,國務院主導。這是一種文化外交、文化冷戰,單德興老師有研究這一塊。當時他們花了很多錢、很多功夫,也找了很多優秀的譯者來做翻譯,多半是學者。像殷張蘭熙、吳魯芹、余光中,以及聶華苓,他們都親身參與過中翻英的工作。

吳家恆: 順帶一提,那時候翻譯的收入還非常好。

陳榮彬: 沒錯,因為拿的是美國政府的錢。不過夏志清很殘酷地指出:那些作品在美國沒有造成什麼太大影響。這很殘酷,你花那麼多心力翻出來,進一步,也需要國外讀者願意讀。

所以,有些時候會發現,臺灣文學外譯,其實很有很多難以掌控的部分。

➤目前外譯的兩大方向:臺灣文學館:以學術單位為主;文化部:BFT廣發摘譯

陳榮彬:我自己長期也擔任臺灣文學館一些工作、審查委員。大概可以跟大家講:現在臺文館比較主要的路線是「先求有,再求好」。

他們常常跟學術性的出版社、大學出版社合作。建立合作管道後,至少作品翻出來,有些老師可以拿到課堂給學生看。影響,可以說不算很大,但至少可以確定有人會看。

很殘酷的現實:中翻英跟英翻中,是兩個完全不一樣的狀況。

吳家恆: 對,不對等。不過這幾年也看到一些書,如你剛剛提到的吳明益《複眼人》,是在國外的商業出版社出版,而不是學術出版社。這樣狀況就不一樣。

吳家恆: 對,不對等。不過這幾年也看到一些書,如你剛剛提到的吳明益《複眼人》,是在國外的商業出版社出版,而不是學術出版社。這樣狀況就不一樣。

陳榮彬: 對,像陳思宏《鬼地方》在法國也是很大的出版社出版。遇到這種狀況,大家常常會覺得很受鼓舞。

但也不要忘了:絕大部分的臺灣文學作品,並不是在商業出版社出版的;大部分還是要靠政府預算支援。

現在文化部跟臺文館也做了分流:文化部透過 Books from Taiwan 的摘譯方式去尋找買家。我覺得這也不錯,因為它量可以很大,pitch 的對象也很多。臺文館透過審查機制選作品,主要是臺灣文學金典獎的得獎作品,讓它們獲得翻譯機會;至少在學術出版社出版的話,能接觸到一小部分讀者。

臺灣文學外譯的工作,當然是長期發展,往後會怎樣我們也不知道,但至少現在狀況還不錯:商業的、學術的都有,可以互補……●

臺灣文學外譯議題,延伸閱讀

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集 The Gleam Ensemble Taiwan

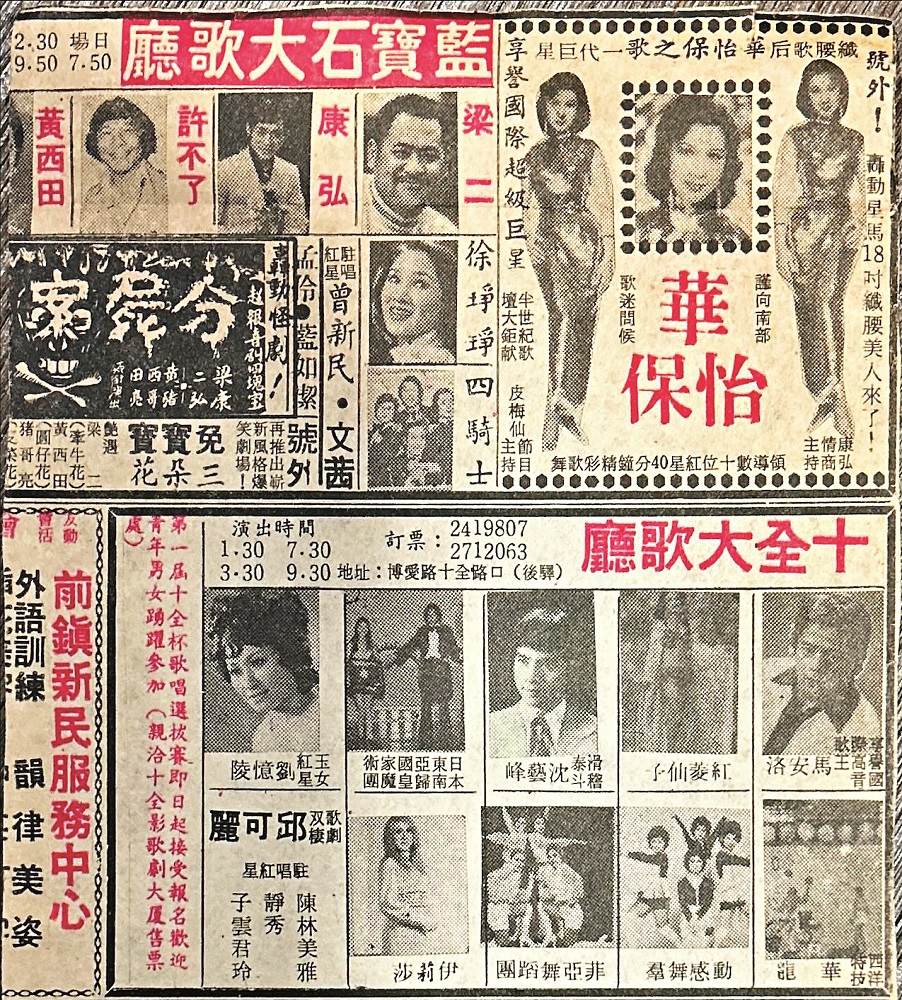

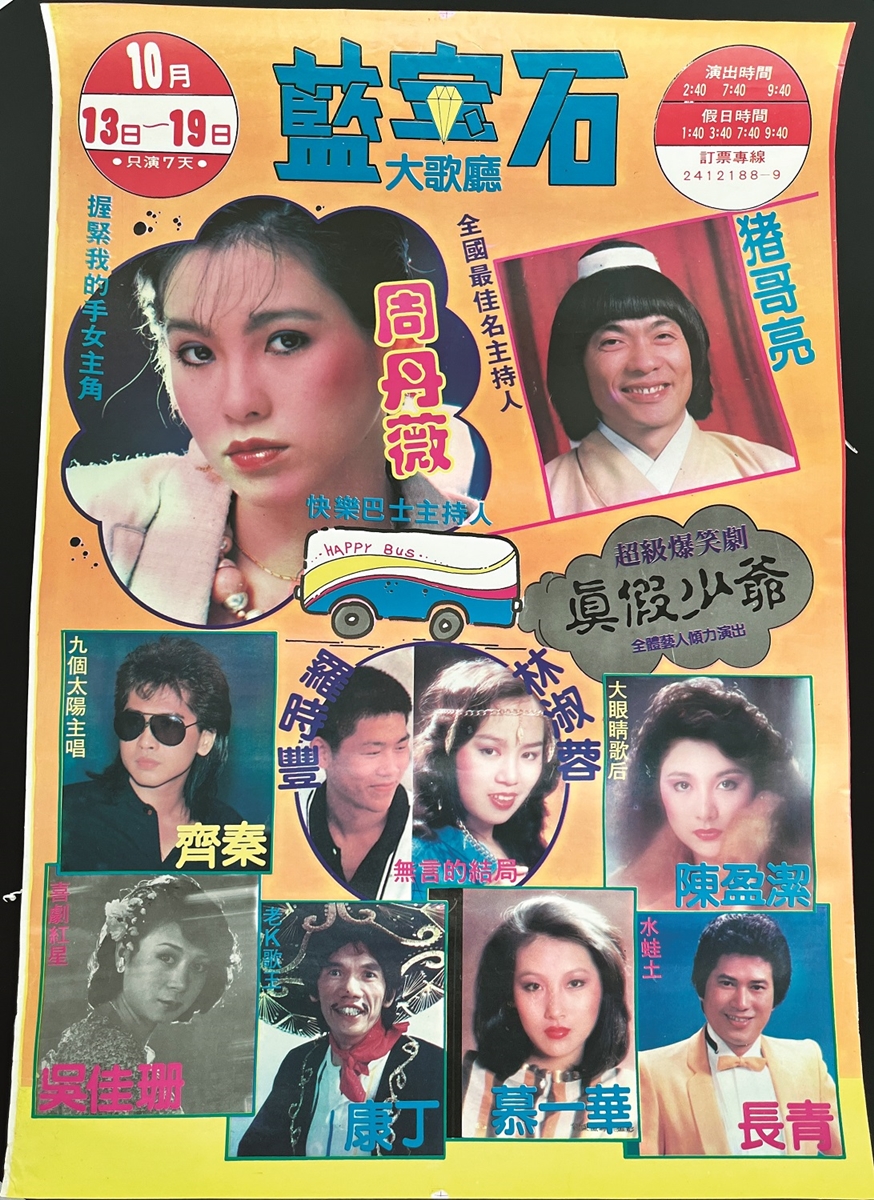

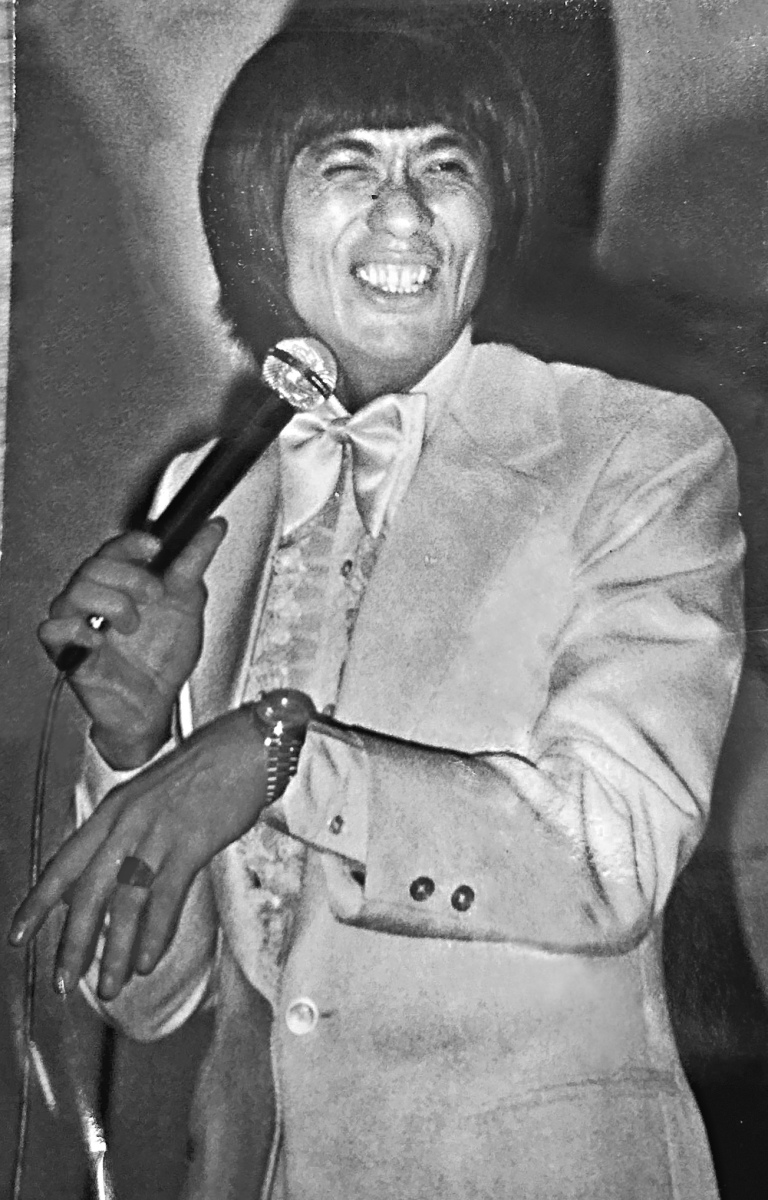

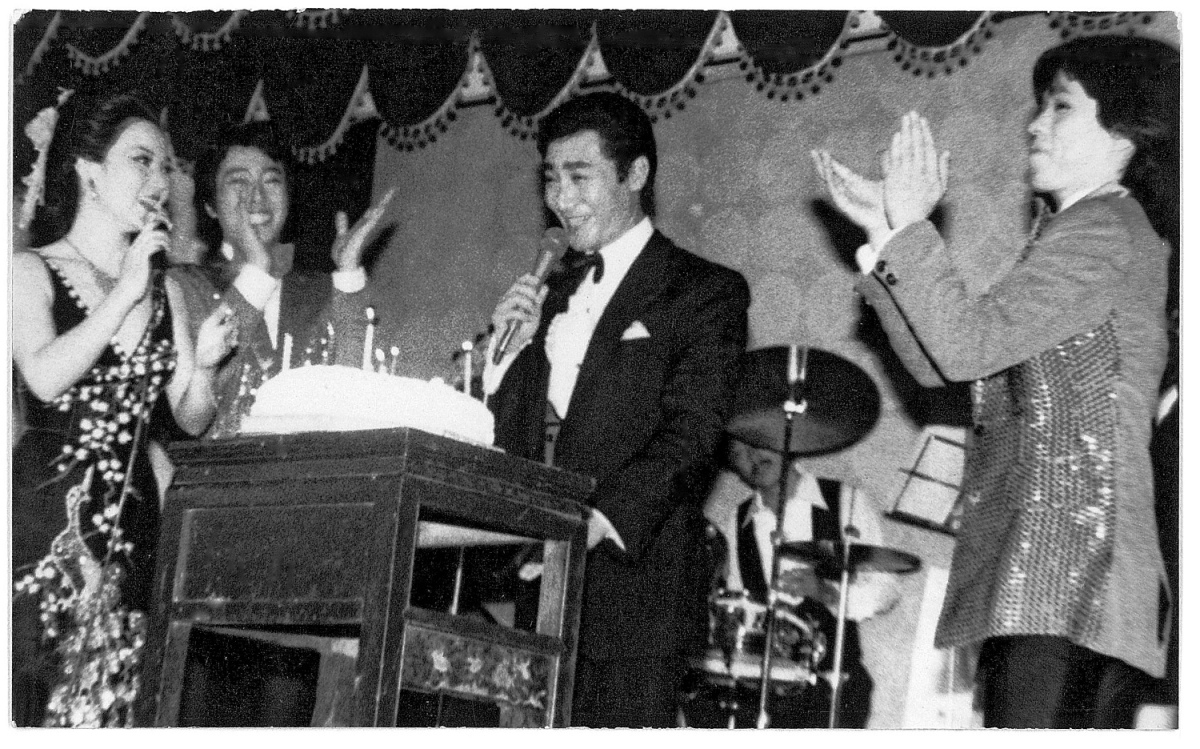

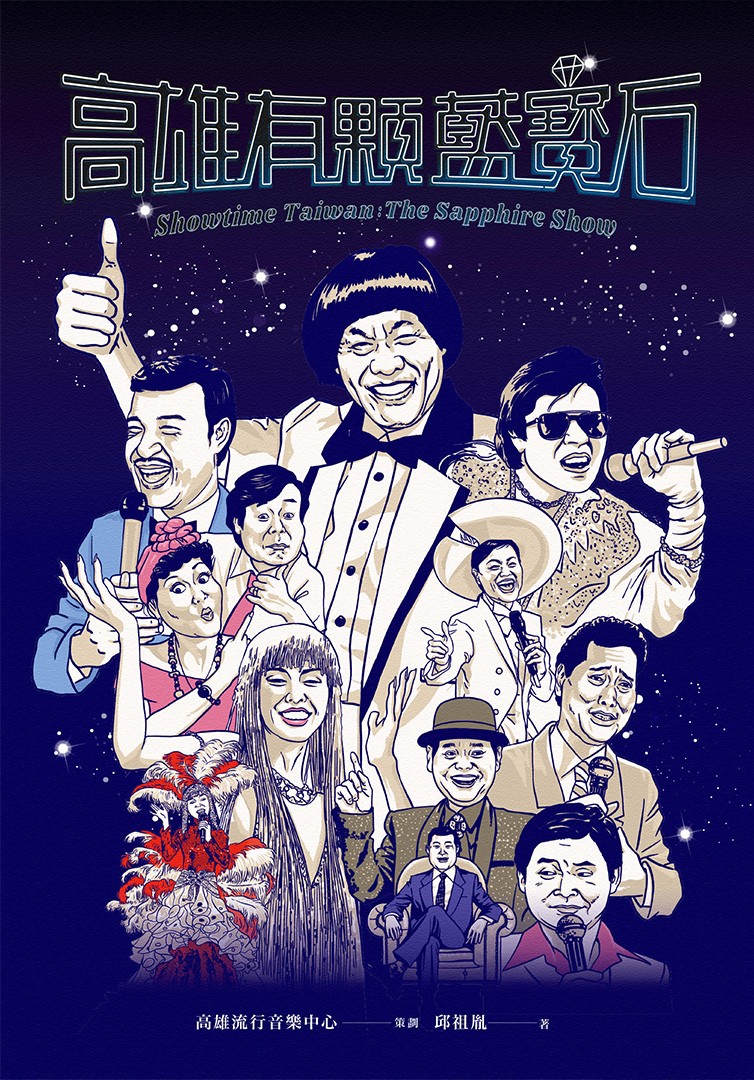

書中條理分明地敘述「藍寶石」歌廳歷史、所在環境與表演風格,包括出身屏東里港、曾赴日攻讀礦冶工程的蔡有望,回國後如何帶著三千元來高雄打拚,成立了高雄市第一家歌廳;「藍寶石」名號打響之後,又是如何面臨雨後春筍般冒出的歌廳同業競爭。

書中條理分明地敘述「藍寶石」歌廳歷史、所在環境與表演風格,包括出身屏東里港、曾赴日攻讀礦冶工程的蔡有望,回國後如何帶著三千元來高雄打拚,成立了高雄市第一家歌廳;「藍寶石」名號打響之後,又是如何面臨雨後春筍般冒出的歌廳同業競爭。

高雄有顆藍寶石

高雄有顆藍寶石

閱讀隨身聽S14E4》學者陳榮彬/譯本為何變形?如何理解世界文學? ft.《臺灣文學變形記》

翻譯常被期待是透明的媒介,但是,在臺灣文學外譯的實際案例中,譯本往往呈現出明顯的「變形」:從書名策略、註釋取捨,到文化負載詞等等,都可能讓作品在不同語言市場裡,展現不同理解的方式。

本集《閱讀隨身聽》邀請臺灣大學翻譯碩士學位學程副教授陳榮彬,從《臺灣文學變形記》談起,透過具體案例,比如聶華苓、白先勇與夏曼藍波安的作品,分享翻譯如何在譯者主體性、編輯權力與出版體制之間被形塑。

從大衛・達姆洛許(David Damrosch)對世界文學的觀點,思考流通中的文學:作品一旦跨語言流通,版本差異幾乎不可避免,而這些差異該讓作品成為「世界之窗」,還是將文化細節抹平,協助讀者流暢閱讀呢?節目精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤文學作品在外譯時,一定會發生各種變形

陳榮彬:對,是論文集。

吳家恆:既然是論文集,讀者的確可能會比較限定。那我想先問榮彬老師:這本書最核心的問題意識是什麼?

陳榮彬:其實在陽明交通大學出版社找我出書的時候,我先前有一篇論文出版,題目叫〈《桑青與桃紅》變形記〉。我當時就想,不如把書名也用「變形記」,因為我覺得這個概念很適切。比較可惜的是,那一篇反而沒有收進這本論文集裡

這當時引發很多爭議,因為大家都知道桑青與桃紅其實是同一個人;光看書名就會覺得有點怪。

但那個英譯本又透過很多方式,像是譯註、書封文案、以及其他補充文字,解釋「桑青/桃紅是兩個不同人格」。

這個例子很典型,也很能說明:臺灣文學在外譯時,真的有太多這種「看似合理、但其實很奇怪」的變形。

➤文學翻譯中的變形:展現譯者的主體性

吳家恆:這兩種做法的差別在哪裡?把名字翻成 Kevin,讀者就不會有陌生感,比較像是換成「該文化習慣的名字」。

陳榮彬:是。這跟每個國家的翻譯文化有關。英語世界——不管英國或美國——偏向讓讀者閱讀時「不要有障礙」。

法國人的情況就有點矛盾:一方面他們對異國文化算是尊重;但另一方面,你如果讀法文的譯本,不管是中國文學還是臺灣文學,他們其實不太做注釋。可是我們知道,文學翻譯的譯註非常重要。譯註如何處理,仰賴譯者自己的判斷:哪些地方需要補、哪些地方不補。

從這裡也會看到另一個矛盾:一方面,這些差異展現了譯者的主體性:他可以決定某些地方如果不好處理,該怎麼處理;哪些地方加譯註,甚至包含書名、封面文案等各種做法。

➤不只譯者,還有編輯的處理,與出版體制的限制

陳榮彬:可另一方面,譯者在很大程度上也受編輯的限制。 我們得注意到一個很現實的狀況:不少編臺灣文學外譯本的編輯,根本不會中文。這可能很多讀者很難想像:不會那個語言怎麼編?但的確就是這樣。

吳家恆:一般來說,編輯拿到翻譯的稿子,只需要看流不流暢、能不能面向英文讀者就好。

陳榮彬:通常就是看流暢度。但做過編輯或譯者的人都知道,這某種程度上是不夠的。因為如果譯者翻錯了,編輯也不一定會知道。 再來,還牽涉到體制問題:譯者在出版流程裡,只是其中一個小小環節,他到底有多少自主性,很難說。因為我們看過太多例子,譯者把稿子交出去之後,被硬改掉一些東西,自己卻根本不知道。很多時候也不能完全怪譯者。

➤「信達雅」與「動態對等」:翻譯應該透明?

陳榮彬:回到「變形記」這個概念:為什麼叫「變形記」?早期的翻譯研究主要講「對等」,也就是我們熟悉的「信、達、雅」。

吳家恆:對,這也是我正想問的。我們常以為翻譯應該是「透明」的媒介,那既然是透明的,怎麼會「變形」?這是你書名有趣的地方。

陳榮彬:所謂對等,分成「形式對等」跟「動態對等」。形式對等是什麼?就是用直譯的方式,把字句盡量照原樣翻出來,這叫形式對等。

吳家恆:我可以舉一個更「形式對等」的例子。我真的遇過一位譯者,他交稿時說自己是「非常忠實」的翻譯——他把英文單字照順序,一個一個用中文排出來。結果原本英文讀得通的句子,變成中文之後,幾乎完全不能讀。但他仍然強調:他非常忠實。

其實也沒錯,的確是很忠實。只是我也覺得,有些風格可能真的就得「忠實」到這種程度。

陳榮彬:對。有些風格確實必須這樣翻。比如韓少功,他寫很多句子幾乎沒有逗點,只有句點。《馬橋詞典》的英文譯者、漢學家藍詩玲(Julia Lovell)有些地方就是照著那個節奏翻,一句話可能只用一個逗點,前面拉很長,她就硬磨出來。

吳家恆:可是字的順序,應該會變吧?

陳榮彬:順序大致差不多。她就是慢慢磨、慢慢推。

再比如陳映真的作品,熟悉陳映真的人就知道,他的句子讀起來有點像英文,語法結構很「英文化」。我會覺得,那就應該照他的句法翻譯。這就是「形式對等」:有些風格,形式對等反而是正確的。

那「動態對等」又是什麼?動態對等是指:在某些情況下,為了追求同樣的效果,你必須做調整。比如原文某個地方是要逗笑讀者的,你翻譯就得讓讀者也笑得出來,這就是效果對等。

➤既然翻譯透明,為何變形?

陳榮彬:以上這些,是早期翻譯研究典型的理論框架。1980 年代以後,翻譯研究受到文化研究的影響,整個領域有很大的轉向。這跟1960、70 年代的社會運動、結構主義、後結構等思潮有關,當然最關鍵的是文化研究。

文化研究進來之後,翻譯研究產生很大的變化。其中有一位重要理論家,勒菲弗爾(Lefevere)提出:翻譯其實是一種 rewriting,也就是改寫、重寫。不同的動機,會導致不同的改寫方式。

動機可能來自意識形態,也可能來自詩學,也就是對文學形式的看法。

我舉個詩學的例子:有人翻詩時覺得一定要押韻,因為原詩押韻;也有人覺得把意思翻出來就好,不必硬押。這就是詩學層面的考量。

更引人入勝的,其實是「意識形態」的考量。什麼是意識形態?就是會影響我們的想法、進而影響行為的各種價值與信念:宗教、政治、社會觀念等等。

➤《孽子》為何被翻譯成「水晶男孩」?

吳家恆:也就是帶有價值取向。

陳榮彬:對,是價值取向的,受到外在因素影響。我今天帶了一些書來,可以讓大家看看。

我不知道大家知不知道以前有一部改編電影,英文用的是 Outcasts(被拋棄的人)。因為「孽子」某種程度上就是被放逐到社會邊緣的人,所以用 Outcasts 來翻,好像也說得通。

但 1990 年葛浩文翻譯時,做了一個轉化,把它翻成 Crystal Boys。為什麼?因為當時臺灣社會會用「玻璃圈」指稱同性戀,他可能覺得用「水晶/玻璃」這個意象,可以把那個語境帶進去。

吳家恆:把水晶跟玻璃連在一起。像「納粹的水晶之夜」也跟玻璃有關。

吳家恆:那個價值就不見了。

陳榮彬:對。甚至 1995 年英文版再版時,封面又加了一句標語:First Modern Asian Gay Novel,宣稱是「第一本現代亞洲同志小說」……

➤什麼是世界文學?

陳榮彬:我喜歡哈佛大學學者大衛・達姆洛許(David Damrosch)的說法。第一,他認為我們常把「世界文學」當成各國文學的總和,但這其實是錯的。世界文學是什麼?世界文學是一種作品跨越原生文化後的流通與閱讀方式。

吳家恆:「總和」跟「流通」有什麼不一樣?

陳榮彬:差別就在「流通」。一旦流通化,就會出現不同版本。比如夏曼・藍波安的作品:臺灣出版、中國大陸出版、美國出版、法國出版,甚至其他國家也出版。這就不只是「文學的總和」而已,而是同一作品在不同語境裡產生多個版本。

第二個觀念是:他說原文跟譯文一定不一樣。

吳家恆:這個滿挑戰的。

陳榮彬:對,但我覺得這個觀點很洞察力。為什麼原文跟譯文不一樣?我常用「小孩」來比喻:作家把作品寫出來,就像生了一個小孩。小孩長大、有名氣之後,就會到外面闖蕩。

像吳明益、李昂、白先勇,哪個不是因為在某些脈絡裡變得有名,才開始被翻譯?可能是學術界的推介、可能某次專訪、也可能是某種意想不到的機會,讓他們在國際間被看見。

作品被翻譯之後,大部分作者其實不會去管「它被怎麼翻」。所以翻出來的樣子往往五花八門。以吳明益《複眼人》為例,有十幾個版本,你能說每個版本的翻譯策略都一樣嗎?不太可能。

達姆洛許認為,翻譯會建立新的脈絡。也就是說,透過翻譯,新的詮釋、新的脈絡會出現:他認為這是世界文學真正重要的因素。

所以他也談「世界文學如何成為世界文學」,提出三種型態。第一是「世界之窗」:透過作品,你能看到別的國家長什麼樣子。這也是為什麼我強烈不建議把文化性的東西抹除;一旦抹除,就不再是世界文學。第二種是「傑作」:好的作品,透過翻譯被更多人接受。第三種是「經典」。經典跟傑作之間一定會有差異,因為每個時代對經典的看法不同,可能每幾十年、甚至每十年,就要重新定義一次。所以他說世界文學有這三種不同類型,我覺得這個分類滿好的。

➤翻譯即背叛?背叛得好?譯者有多少裁量權?

陳榮彬:達姆洛許強調:世界文學一定要不斷流通。流通有時候是翻譯,有時候是重新包裝。

比如白先勇的《臺北人》,最早英譯本叫 Wandering in the Garden, Waking from a Dream;後來香港中文大學出版社重新出版時,又變成 Taipei People。同樣的譯文,在不同出版脈絡裡加上不同的論述與包裝,可能做相應修改,於是又成為「不同版本」。

吳家恆:不過文學跟文學對接,總要有節點,這個節點就是譯者。今天義大利文版是某位譯者翻的,換另一位譯者就一定不一樣;換一家出版社也會不一樣。這就牽涉到:譯者到底有多大裁量權?

我們以前可能覺得譯者應該是透明的,信、達、雅像緊箍咒一樣:你要很忠實。但忠實能不能達到,始終是迷思。可如果你說可以不忠實,那不忠實到什麼程度?

義大利文有句話說「翻譯即背叛」,以前覺得你怎麼可以背叛、不道德;現在可能又會說:背叛得好,背叛得漂亮。

➤來自臺灣的現代中國文學vs臺灣文學英譯叢刊

陳榮彬:這就牽涉到一個很重要的問題。接下來我大概概述一下臺灣文學在海外的狀況。

最早大家常提到中華民國筆會有刊物,可是外國人常說他們看不到那個刊物,所以我們暫時不把它算進主要脈絡。雖然筆會的努力非常值得肯定,很多作品的翻譯最初也確實從筆會開始,而且筆會訓練出來的譯者——像葛浩文(Howard Goldblatt)——都很厲害。

但如果要說在美國成形的翻譯機制一個起點,我覺得是印第安納大學出版社的「英譯中國文學」叢書(Chinese Literature in Translation)。那時候劉紹銘把不少臺灣文學「放進去」這個叢書裡,比如白先勇的作品;當時英譯本最早就叫 Wandering in the Garden, Waking from a Dream。此外,陳若曦的《尹縣長》、黃春明的小說,也是在那個時期被帶進美國讀者視野。

到了 1990 年代,這個叢書沒有繼續下去,後來出現兩條比較重要的路線:一是哥倫比亞大學出版社的「來自臺灣的現代中國文學」叢書,(Modern Chinese Literature from Taiwan)由王德威主導(出版社諮詢委員),另邀臺灣的齊邦媛與瑞典的馬悅然(Nils Göran David Malmqvist)擔任編輯委員;二是加州大學聖塔芭芭拉校區「世華文學研究中心」出版的半年刊《臺灣文學英譯叢刊》(Taiwan Literature: English Translation Series),負責人是杜國清。

這兩條路線在觀念上確實不太一樣。最明顯的一點是:對日治時代作品的關注程度不同:《臺灣文學英譯叢刊》很重視日治時代作品;哥倫比亞那邊相對不那麼重視,只翻了吳濁流的《亞細亞的孤兒》,其他多半是戰後以中文寫作的作品。

翻譯觀也不太一樣。你會看到杜國清在卷頭語裡常解釋:有些作品先前已經有翻譯,但他希望做出不同的味道。我覺得他確實做到了。

哥倫比亞那邊,譯者群跟筆會譯者高度重疊,比如葛浩文、陶忘機(John Balcom)等,偏傳統、老派。他們的翻譯觀可能更強調「讀者讀得順」最重要。

➤魚的智慧,翻譯成「自保的本能」

吳家恆:完全不見了。魚就游走不見了。

陳榮彬:對,魚就游走,不見了。他沒把它寫出來。還有一段寫到:熱帶海域有很多漂亮的熱帶魚,這些魚「像蒼蠅一樣」在我身邊,時而順時針、時而逆時針游泳,那個「蒼蠅」也不見了。可那其實是夏曼・藍波安很有特色的風格。

吳家恆:特色的細節不見了,那就……

陳榮彬:我也覺得很納悶。我猜他可能想:西方讀者會想「水裡怎麼會有蒼蠅」,所以乾脆刪掉。

還有一個我覺得也很重要:原文有一句說「魚類有為了求生存的智慧」,他用了「智慧」這個字。因為達悟族人認為有些魚比較聰明、有些魚比較笨,所以才會有這樣的說法。但陶忘機把「智慧」改成 instinct for self-preservation(自保的本能)。你會覺得「智慧」跟「本能」不一樣;把它變成本能,好像降低了達悟族對魚的看法。

所以我覺得這可能反映他們的翻譯觀。當然這種刪改,多半也會經過編輯同意,至少在很大程度上是。

吳家恆:也可能譯者原本有翻出來,但沒被接受。

陳榮彬:對,也可能。還有一個更莫名其妙的例子:選集中有一篇泰雅族作家提到「出草」,臺灣人知道「出草」是什麼,是獵首。但他翻譯成 「Out of the Brush」,「從草裡面出來」。我看了真的覺得滿荒謬的。 但這些現象,通常要透過翻譯研究才會知道。因為一般讀者真的只會接觸到一個版本:懂中文的人直接看中文,不會去看譯文;看譯文的人多半不懂中文,也不會回頭對照原文,只會看英文。於是就只有我們做翻譯研究的人,才會去對照、去找差別,才會發現這些有趣的現象,這些我都在新書裡做了很多分享。

➤過去雖有多位名家翻譯,但文學外譯影響有限

吳家恆: 對,所以有這樣的知識之後,再回頭看臺灣戰後的書籍市場,其實一直很依賴翻譯。中文世界這一百年來也不斷有大量譯作出現。不過如果聚焦在臺灣:臺灣以中文出版的書翻譯成外文,從 50 年代到現在,大概的歷程與現況是什麼?

陳榮彬: 好。我先講一個很殘酷的數字:臺灣大概有 30% 到 50% 的書,是從外文(多半是英文)翻譯過來的;但美國從外語翻譯過來的書,大概只有 3%。

吳家恆: 由英文主導。

陳榮彬: 對,這是一個英文主導的世界。從以前到現在要推臺灣文學外譯有多難。甚至美國新聞處主動介入、資助,花了很多錢幫「自由中國的文學」做翻譯;那時候當然還沒有「臺灣文學」這個名稱。

吳家恆: 在戰後應該是美國國務院主導?

陳榮彬: 對,國務院主導。這是一種文化外交、文化冷戰,單德興老師有研究這一塊。當時他們花了很多錢、很多功夫,也找了很多優秀的譯者來做翻譯,多半是學者。像殷張蘭熙、吳魯芹、余光中,以及聶華苓,他們都親身參與過中翻英的工作。

吳家恆: 順帶一提,那時候翻譯的收入還非常好。

陳榮彬: 沒錯,因為拿的是美國政府的錢。不過夏志清很殘酷地指出:那些作品在美國沒有造成什麼太大影響。這很殘酷,你花那麼多心力翻出來,進一步,也需要國外讀者願意讀。

所以,有些時候會發現,臺灣文學外譯,其實很有很多難以掌控的部分。

➤目前外譯的兩大方向:臺灣文學館:以學術單位為主;文化部:BFT廣發摘譯

陳榮彬:我自己長期也擔任臺灣文學館一些工作、審查委員。大概可以跟大家講:現在臺文館比較主要的路線是「先求有,再求好」。

他們常常跟學術性的出版社、大學出版社合作。建立合作管道後,至少作品翻出來,有些老師可以拿到課堂給學生看。影響,可以說不算很大,但至少可以確定有人會看。

很殘酷的現實:中翻英跟英翻中,是兩個完全不一樣的狀況。

陳榮彬: 對,像陳思宏《鬼地方》在法國也是很大的出版社出版。遇到這種狀況,大家常常會覺得很受鼓舞。

但也不要忘了:絕大部分的臺灣文學作品,並不是在商業出版社出版的;大部分還是要靠政府預算支援。

現在文化部跟臺文館也做了分流:文化部透過 Books from Taiwan 的摘譯方式去尋找買家。我覺得這也不錯,因為它量可以很大,pitch 的對象也很多。臺文館透過審查機制選作品,主要是臺灣文學金典獎的得獎作品,讓它們獲得翻譯機會;至少在學術出版社出版的話,能接觸到一小部分讀者。

臺灣文學外譯的工作,當然是長期發展,往後會怎樣我們也不知道,但至少現在狀況還不錯:商業的、學術的都有,可以互補……●

臺灣文學外譯議題,延伸閱讀

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集 The Gleam Ensemble Taiwan

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量