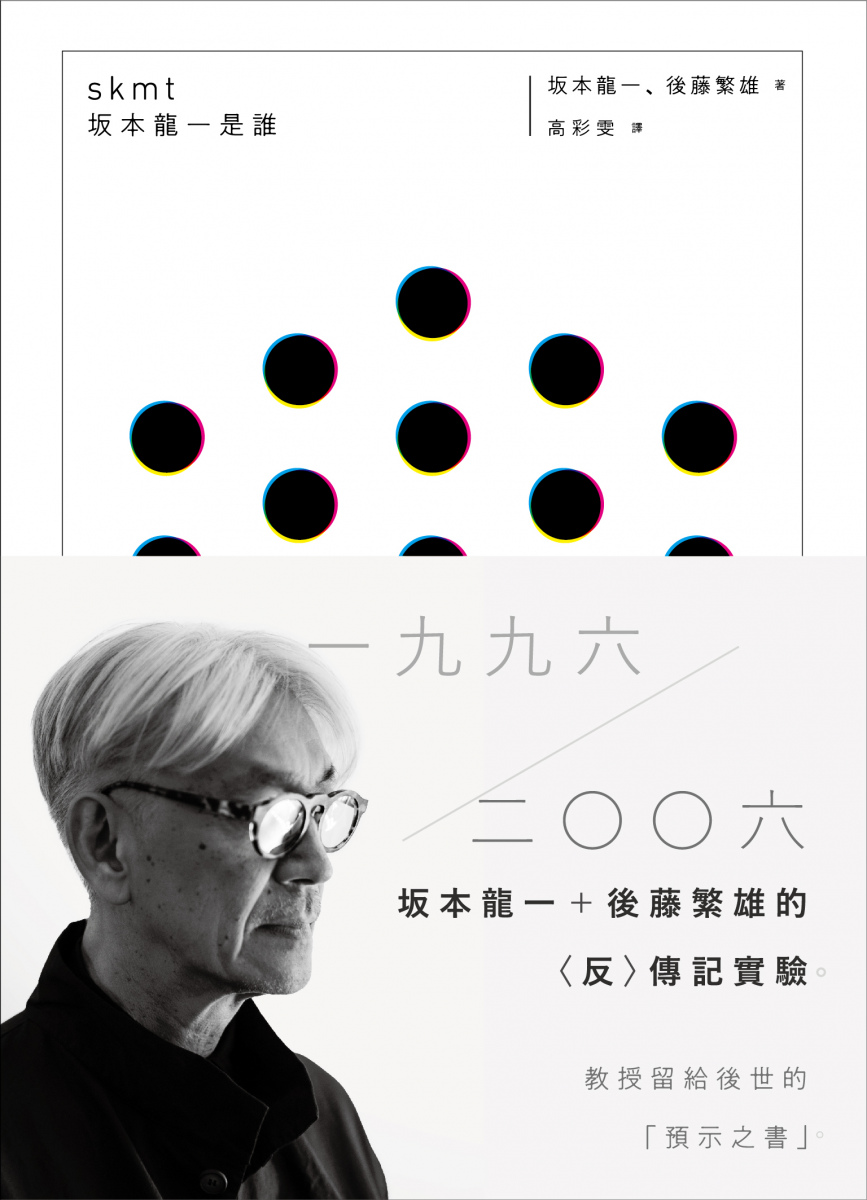

話題》我願變成他的AI:後藤繁雄談坂本龍一《skmt 坂本龍一是誰》

➤坂本龍一在臺灣擁有數量驚人的粉絲,有不少音樂人,甚至各領域的創作者都受到教授的影響。您和臺灣的藝術圈也有交流,適逢本書在臺面世,有沒有什麼話想要跟臺灣的讀者說呢?又,在與教授長達10年的交流中,他是否曾經向您提到臺灣呢?他對臺灣的印象為何?

這次《skmt 坂本龍一是誰》在臺灣出版,我非常開心。我很喜歡臺灣,臺灣的人、自然、原住民音樂⋯⋯等,和我氣場很合。在記憶裡,不太確定是否直接和坂本先生談過臺灣,但臺灣和大陸型的陸地不同,擁有群島式的思考方式。對那樣的思考方式,他應該是深有同感的。

➤您當時的訪談都有逐字稿,可以想像收入書中的只是冰山一角,想請問如何決定要將哪些「街拍」收入「相簿」?又是否考慮將未收錄的部分也重新檢視整理成書呢?

坂本先生的魅力,正在於「部分和全體」的一致。甚至可說部分比整體更重要。看起來很小的事或是瞬間的反應,正是他的本質,我認為不能用淺顯易懂的方式,把坂本龍一的形象單純化。

即使到了現在,我還是認為不能不重視坂本龍一這個存在的「複雜性」。另外,我和坂本先生創造的《skmt》這本奇妙的書籍,是「非決定的文本」,並不是定本。

坂本先生和我都是流動的。

在《skmt》的原始版本(little more出版社發行)裡,針對我提出的一千則問題,坂本先生給出了一千個答案。

如果他還活著,我很想做類似的事。

但他已經離開了,再也無法實現。

➤《skmt》,最近在日本也重版上市,現在回看橫跨10年訪談所累積的書,後藤先生有什麼感想?

內容我幾乎都忘了,隔了很久以後重讀,看起來好像不是我,不知道是誰和坂本先生合作的作品,我覺得非常新鮮。

其他關於坂本先生的書大致上都被梳理成好懂的「故事」了,我覺得很無趣。《skmt》完全相反,對我來說,是朝向未來開放的書,像別人的事一樣有意思。

➤多次訪問教授的過程中,印象中最難以忘懷的場景是?

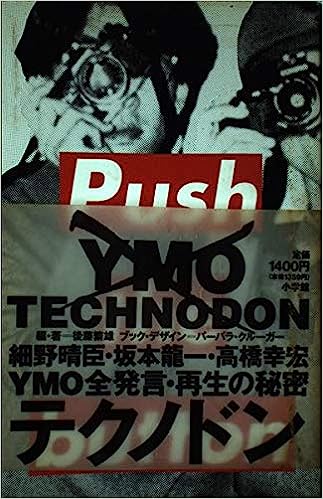

不是《skmt》書裡提到的事,不過在寫YMO重生的《TECHNODON》時,某個深夜,坂本先生來到我住的旅館,他和我談的事⋯⋯內容我不能告訴你們。因為那件事,我決定要成為「服事」坂本龍一的編輯。

➤教授在《skmt》中分享了不少對時事、世界變動的看法,請問兩位有沒有意見相左,無法同意對方看法的時候呢?

完全沒有。

➤《skmt》中收錄不少直擊教授創作現場的段落,後藤先生印象最深刻的是哪一次的演出現場?而在教授的眾多作品之中,您最喜歡的又是哪一個作品呢?原因是?

超多的啊。我們一起進行撤除地雷的活動時,在代代木公園的草原上演奏時。

我追他追到了西班牙,他和卡斯騰(Alva Noto)的雙人演奏。厲害到我整個人都背脊發麻。

➤在後記中,後藤先生提及過教授對您而言絕對是一個例外,且是空前絕後的例外,這一點如您所述,明確地展現在您採訪的方式上,也造就了本書在文體上的獨特性。可是您並沒有提及的是——為什麼坂本龍一之於您而言是獨特的,是必須(或自然而然地)以這種方式去採訪與呈現的?

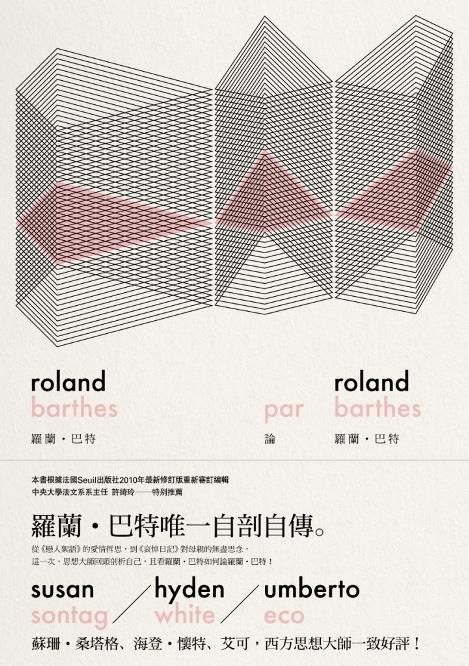

《skmt》是我用羅蘭・巴特的作品——《羅蘭・巴特論羅蘭・巴特》一書的結構和書寫策略寫作的書(直到最後,我對坂本先生都沒揭曉過這個謎底。)這件事,至今為止,我很少公開說。

雖然是以特定的人作為素材,但也不是那個人的自傳。

先拆解、再展開。我想做出奇特的書。其中也有坂本先生專輯《音樂圖鑑》的影響。

➤您的部落格名為「獨特編輯」,請問「獨特編輯」的意涵?您認為「編輯」是什麼?

所謂的「獨特」,一般來說是特殊(unique)的意思。但是這個詞裡,「獨自」(alone)和「特別」(special)的意思,可以適用在所有的人事物上。

我不認為有名的東西就是獨特的,而是用獨特的眼光理解一般人視為理所當然的東西,那就是我看待事物的基本態度。中心是偏的,是這樣的思考方式。

➤「取材」和「編輯」的方法,在《skmt》一書中極為奇特,您如何構築這個全新的方法?

持續去創作抵抗消費世界的異物。無止盡的游擊戰。

➤從訪問YMO三位重新組團的《TECHNODON》一書,到陷入教授宇宙的《skmt》,可以分享從中您對教授的印象或理解的變化嗎?教授曾說到「我對後藤繁雄,已經毫無隱瞞了,這太厲害了。」這種關係的形成真的很不可思議,可以跟我們聊聊當初這段獨特關係的形成嗎?

因為我是老派編輯,很重視距離。距離即是美德。所以,我一邊努力不要和坂本先生變成朋友,但經常思考如何用超越朋友的親密感來引出「語言」。

成為透明人。

大概就是變成坂本龍一的AI吧。

➤後記中有提到「本書裡的語言是過去的語言,坂本龍一已經不在現在這個『時間點』了,也不為其發言負責。」想知道對後藤先生來說,書裡有哪些語言是至今仍顯得特別受用甚至帶有預示性質的?因為本書採訪及書寫的1996-2006和現在已是截然不同的社會面貌。又或者2016如果有機會促成《skmt3》,後藤先生會想追問什麼?

如果說有所謂「真實」的話,那就是瞬間。但是那並非已經固定的事物,是會往下一個階段變化的。

一切都是預示。

然而又不是,仔細地看著現下眼前的事物,記錄下來,預示就在其中。

➤今年高橋幸宏也離開了我們,您訪問過YMO三位成員,可以談一下您心目中這三位傳奇音樂人嗎?

(三位)是映照出前路的燈塔。音樂是早於語言的預示。

他們三位,作為魔術師,是我的編輯和生存方式的典範。

➤《skmt》書中談到教授當時面對父親坂本一龜或蘇珊・桑塔格等人的離世,看當時近80歲的摩斯・康寧漢的舞作後痛哭流涕等段落,現在我們面對的是失去教授的世界。《skmt》第一部分的最後引用了「藝術春秋,人生朝露」(ars longa, vita brevis.),大師辭世後,他留下的這段訊息,也再度強烈震憾了樂迷。但看您最近的臉書,您似乎對這段訊息有了不同的體會,認為引用這段話「很不像坂本先生」,即使人命有時限,在他人還記得的時刻,生命就不會結束,反對「人生朝露」的表達,這樣的說法也發人深省。想請您聊聊從當時到現在對這段話的想法。

人終將一死。這是單純的宿命。所以人們選擇像遺書那樣的單純化。

但是,那太普通了,很無趣吧。

他去世以後,許多人獻上的追悼詞也極為貴重,不過人在死去之後才首度開放了不是嗎?生命苦短自是理所當然,而死去以後也很重要。

➤今年6月,KAGAMI在紐約舉辦教授的虛擬演奏會,對「收集教授的身影運算出演奏會」的新嘗試,您有何看法?

太棒了。希望那也是有生產性的(generative)嘗試。應該做成可以持續生成、變化的企畫。

➤在多年的採訪過程中,您也收集了龐大的教授的話語/資料,並持續與內在的教授對話,在此刻,如您所說,正進行著個人的「悼念儀式」,之後是否會以創作的形式整理這些與教授的內在對話?

我不知道。

他去世之後,我一直拒絕發表任何意見。

像這樣說到坂本先生的事,還是第一次。因為希望能讓更多人認識《skmt 坂本龍一是誰》。

坂本先生對我來說不是「別人」,他並不簡單,我也不想簡化他。

關於坂本先生,我還有一些事想做。但是,還不知道能不能實現。我想慢慢地重新啟動和坂本先生的工作。●

|

|

|

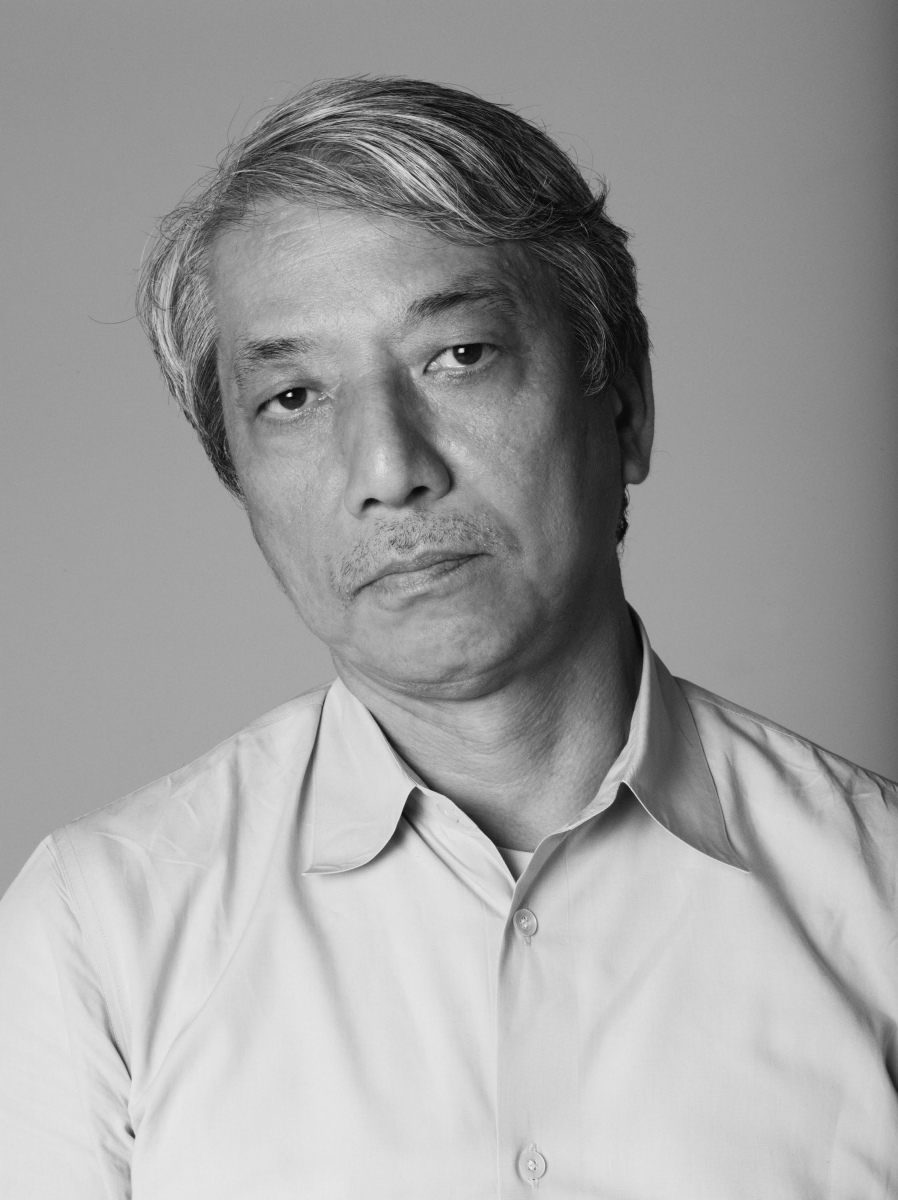

作者簡介: 坂本龍一 音樂家,1952-2023。曾為日本前衛電子樂團YMO的一員, 1983年樂團解散後開始個人音樂生涯。參與演出及配樂的電影《俘虜》(1983)獲得英國影視學院最佳電影配樂,以《末代皇帝》(1987)電影配樂獲得奧斯卡最佳電影配樂獎。 後藤繁雄 編輯,1954年生。主要著作為 《獨特老人》(築摩書房)。 |

報導》2023臺灣文學獎創作獎首獎名單揭曉,贈獎典禮將於8/5舉辦

持續反映當代文學趨向的臺灣文學獎今(7/21)日公布得獎名單,今年共有116件作品參賽,經過20位評審、4場評審會議競爭,最後由9位優秀的創作者於各文學項目掄元。

創作獎共計四大項:臺語文學創作獎、客語文學創作獎、原住民華語文學創作獎與劇本創作獎,除劇本創作獎,其他每項再分為新詩、散文、小說三類。首次參與評審會議的國立臺灣文學館林巾力表示,或許由於疫情的擾動,今年創作獎的參賽者數量略減;不過,這也給了館方戮力推廣臺灣文學獎創作獎的動力和契機。

今年臺語文學創作獎的投稿量一如既往為四大類最多,共54篇。黃明峯敘事長詩〈跤跡〉得到新詩首獎肯定,以第二人稱道出英國首位駐臺外交官斯文豪(Swinhoe)在臺灣的冒險足跡,臺語文學評審團認為讀來「不時有聲,定定有影,讀者心內有回音」。散文首獎由王永成懷念故友的作品〈白頭鵠仔〉獲得。小說首獎得主林連鍠以作品〈相伨〉描摹相互扶持的友情和親情,敘述誠懇,角色塑造活跳具體。

客語文學創作獎新詩首獎由何卿爾的〈老相館〉獲得。評審團指出,本作在字裡行間突顯留存老相館的情感價值,在客語、詩歌意象、結構與主題上都有優異表現。散文首獎由何志明的〈永久个頭擺〉奪魁,其作描寫童年期父母離異後,母親缺席的孤單與空虛,透過修辭表現出文章的張力與深度。小說首獎由張郅忻的〈打拳頭〉掄元,深刻描繪打客家獅的民俗文化與傳承、師兄弟之間的情誼,取材主題與人物塑造皆有過人之處。

原住民華語文學評審團表示,今年創作者皆勇於挑戰當代原住民文學創作的邊界,形式與內容皆表現顯出強烈企圖心,量少質精。新詩首獎由游悅聲獲得,作品〈Ghap〉(泰雅語:種子)運用隱喻敘寫遠離部落的族人,只要惦念部落有如內心埋下一枚種子,種子將長成巨樹般的想望,終會歸鄉。散文類首獎作品是〈看了鴻鴻老師戲我的〉,作者Ihot Sinlay Cihek運用阿美族語將動詞放置在句首的語法特色,鋪陳「行動」(動詞)總是先於人(主詞)之意識,展開原住民族認同、邦查女性身體的自覺與反思。小說類首獎由漢名程廷的Apyang Imiq〈大腿山〉獲得,藉抒情細膩的筆觸,書寫女主人公Kimi的情欲。

本屆劇本創作獎首獎從缺,評審團對於做出此決議表示遺憾,強調唯有創作者更細緻琢磨寫作技法,廣泛與敏銳關注各形式劇種典範,才能召喚出屬於當代劇本的精神。

8月5日(六)14:30將於國立臺灣文學館演講廳舉辦「創作獎贈獎典禮」,邀請文學愛好者共襄盛舉。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量