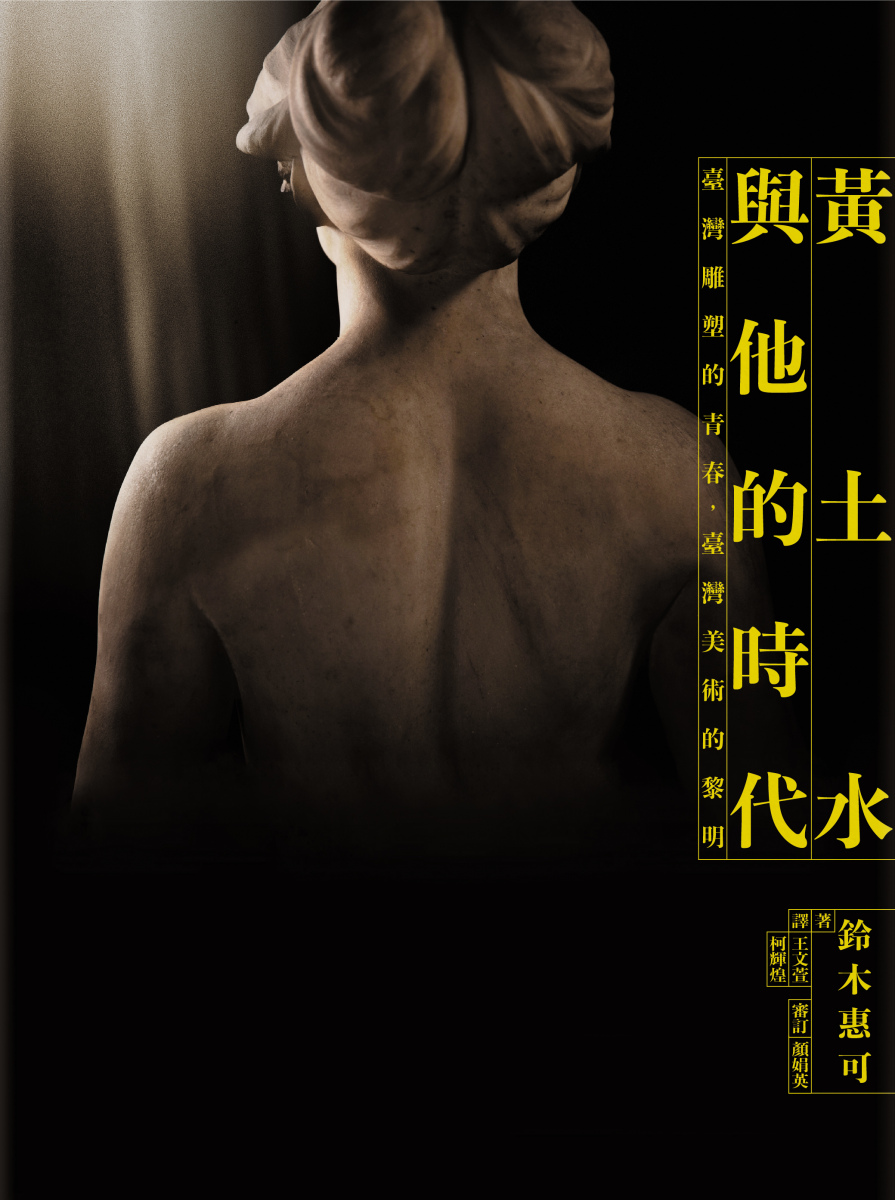

人物》從歷史的礦脈釋放雕塑家群像: 與鈴木惠可談《黃土水與他的時代》

說到雕塑這門藝術,米開朗基羅有好幾句名言經常被引用。「每塊石頭內都藏著一座雕像,雕塑家的使命就是發現它」、「這形體本來就存在於大理石中,我只是把不需要的部分去掉」,以及「我在大理石中看見了天使,所以我雕刻直到將他釋放」。這些話語應當是藝術家最真誠的主觀自述,雖然表面謙遜,內裡卻要有無比的才華方能支撐。畢竟,芸芸凡庸之眾的眼裡,再珍貴的石頭也不過是塊石頭,不是人人都能判別什麼需要、什麼不需要,並發現其中的形體、雕像,釋放天使。

這是雕塑的神奇之所在,某種程度上,或許也是學術工作的神奇之所在。雖然近幾年這股重新發現臺灣美術的潮流裡,人們已經透過幾場重要的展覽,再次看見了黃土水與他的作品,然而卻依舊有待更多研究,才有辦法深入理解其人,抵達他藝術的核心。因為時間洪流有如塵瀑,縱是瑰寶也可能一不小心湮沒其中,而鈴木惠可《黃土水與他的時代:臺灣雕塑的青春,臺灣美術的黎明》的價值,就在於鑿開了歷史的礦脈。她不僅從中釋放了黃土水,更釋放了一整批被時代遺忘的雕塑家群像。

➤「因為我不是百分之百的日本人」

鈴木惠可本人也是礦脈一般的研究者。即使你懷疑這稀鬆平常的表面底下還藏有什麼,可除非實際探勘,否則不會料想到內裡居然如此豐饒。

就比如這本書的後記。這篇後記和前面的考察論述同樣好看,尤其她寫到種種因研究美術與黃土水而生的緣分,使她彷彿找到一種語言,能從過往不善表達的苦悶中突圍而出,這些跨越國境的交流,著實令人動容。

文中有這樣輕描淡寫的一句話:「為了尋找畢業論文題目,我決定要去一趟臺灣」,看似理直氣壯,在當代日本社會普遍保守內向且趨同的主流氛圍底下,卻稱得上驚人的決定,何況當時日本對臺灣的興趣還不像今天這般濃烈。對此,鈴木惠可只是笑著回答:「我寫完後記才發現,可能是無意識地跳過了最重要的部分。」

「我的外公是臺灣人,出身臺中。日治時期他到日本學醫,後來成了醫生,也和我的日本人外婆結婚。」那是30年代後半至40年代左右的事情了,幾乎就是戰爭迫近之際。再加上日後戰爭結束的狼籍與國際局勢,種種外因使得她的母親及其他兄弟從小在日本長大,即使知道自己與臺灣的淵源,但一來既不會臺語或華語,二來則也是戰後臺灣政治與社會的變遷、政治的戒嚴,使得臺灣成為鈴木惠可與她母親一直知曉,卻從來無法親身涉足的地方。

但臺灣並沒有因此變得疏遠,反倒以另一種方式發揮了切身的意義。戰後日本知識界雖然對軍國主義或本質化的日本民族論述多有反省,但在一般社會當中,對於臺灣或韓國等從前曾經是殖民地的人民,仍然難免有隱微的歧視,即使身為四分之一混血兒的鈴木惠可,在成長過程中也多多少少見識或體驗過。也因此,在她最初就讀京都大學文學部、專攻日本近代史的時候,這成為了她的問題意識:「因為我不是完全的日本人,那我該怎麼看待日本的歷史?」她希望能由此發現日本社會中的矛盾,尤其是,那種自我定義何謂日本、何謂純正日本文化之類的「日本人論」,特別使她感到格格不入。「因為我不是百分之百的日本人」——這樣的話,她說了第二次。

從京都大學畢業後,因為想起小時候獨自畫畫的時光,感受到內心對美術的渴望,促使鈴木又進入東京藝術大學重新成為大學生。在日本,大學畢業通常也需提交畢業論文,在她尋找東京藝術大學畢業論文題目之際,正好碰到家中祖輩過世,在處理後事的過程裡,她開始對自身的源頭產生了興趣,才決定趁機前來臺灣。是因此,她才遇見了黃土水,也就此展開臺灣美術史的研究之路。

➤藝術的根本在於技術

即使今日臺灣的大眾認識到了黃土水的重要性,但要研究黃土水卻並非易事。除了因黃土水早逝、沒有後人,致使相關一手資料早已散佚之外,更因為在此之前,黃土水的作品大多不在美術館裡,雖然文獻中可能記載藏家,但未必能獲得聯絡資訊。加上為求嚴謹,每項作品依舊需要實際確認、親眼鑑定,光是這些探索調查,就為研究增加了許多困難。

於是,在《黃土水與他的時代》裡,讀者不只可以看見黃土水及同時代雕塑家的故事,也可以看見身為研究者的鈴木惠可如何拾掇線索、牽起緣分,拼湊出黃土水面貌的故事。「每個作品,」她說,「每個作品背後都有各自的故事。」

然而,黃土水是臺灣第一位現代雕塑家,又曾受日本皇室青睞,如此盛名之下,一定也有許多仿效者。該如何才能辨識作品的確出自黃土水之手?鑑定的要訣是什麼?有無署名當然是其一,但更重要是,鈴木說:「如果你看過很多他的作品,大概就可以抓出每個階段品質的程度。所以要從眼前這件作品的技術來看,與他當時的程度差多少。」——關鍵在於「技術」。

書中第二章,寫到黃土水初到東京美術學校學習木雕,當中提及他在此時期的幾件作品,對於兩件〈鯉魚〉木浮雕作品,鈴木惠可就演示了她細膩的鑑定之眼,從鑿痕、線條流暢程度、力道、表現等,搭配書信紀錄,對作品進行了一段極為精湛的推理。若無接受過藝術大學的洗禮、沒有實際接觸過雕塑的創作過程,是難以鍛鍊出這種眼力的。

黃土水的創作以立體雕塑為主,使用的技術卻有所不同,主要分為「雕刻」與「雕塑」兩種。此外,這些技術還涉及明治時期東洋與西洋、傳統與現代的碰撞,例如:「木雕」是日本、傳統之代表,而「塑造」則是西洋、現代之象徵。

或如西洋的藝術講求個性,而日本傳統的雕刻家則由於通常以雕刻觀音像或佛像為主,所以即使在技術層面,每位雕刻家多少會有個人習慣或風格,但在作品呈現上,並不追求表現雕刻家本身的內在性格。鈴木惠可分析:黃土水的創作思考正是緣於夾在這兩種傳統之間,才想試圖在其中找到容身之處。

就個人的喜好而言,鈴木惠可還是最喜歡黃土水的木雕與大理石雕塑作品。若論技術,木雕或許要更勝一籌——畢竟這是黃土水修習最久的技術——只可惜如〈木雕額猿〉這樣的作品藏於日本皇家,無法親眼見得。至於大理石雕塑,背後則有宛如少年漫畫那樣傳奇般的故事:黃土水無師自通,只憑藉觀看他人的創作過程,就自己摸索出方法,習得石雕技術,造出優異作品。這等天資,也無怪乎〈少女〉胸像與〈甘露水〉能如此聞名。

事實上,在鈴木惠可完成博士論文(也就是這本書的前身)時,仍未見過〈甘露水〉。是在2021年底〈甘露水〉公開前的修復期間,她才有機會第一次親眼見得,也因此在成書時能增補更多相關部分。「過去大家都認為這是黃土水的代表作,但是很長一段時間都看不到,是近乎傳說般的存在。原本我想像會是比較優美的作品,等到實際看見,覺得比想像中還要更有力量。」她補充道:「每次要看原件的時候,多少還是會擔心看了會不會失望。〈甘露水〉沒有讓我失望,就跟傳說中的一樣。」

不過鈴木惠可也同樣喜歡〈少女〉胸像。雖然那是黃土水更早期的畢業作品,但他嘗試以堅硬的大理石表現各種不同質地:細軟的毛髮、柔嫩的皮膚、脖子上毛茸茸的圍巾、衣服布料皺摺,似乎還揉合應用了木雕技法,彷彿宣告著對己身技術的自信,充滿藝術家的自覺。

➤以黃土水為中心,可以輻射到多遠?

《黃土水與他的時代》除了挖掘史料、重新構築立體的黃土水面貌,另一個重點在書名的後半:他的時代。這本書不只關乎一個人,而是以這個人為中心,輻射出同領域乃至跨領域的人際網絡,也是另一大精彩看點。

書中考察了曾經在臺灣活動的日本人雕塑家,例如黃土水之前的齋藤靜美與須田速人,或是受過黃土水恩惠、曾定居基隆的鮫島盛清(後改名為鮫島台器)等。也提到了一批追隨黃土水腳步至日本的臺灣留學生,包括陳在癸、張昆麟、林坤明、蒲添生、陳夏雨、黃清埕、范德煥等等。這些雕塑家在過往較少受到關注,當中也有幾位缺乏生平事蹟,但在鈴木惠可的四處探尋之下,不僅拼湊出他們的身影,更有許多動人的故事——是這些雕塑家對藝術追尋的故事,也是鈴木惠可撫觸史料或與雕塑家後人交流互動的故事。

比如鮫島台器。正當《黃土水與他的時代》書稿送印刷廠後沒幾天,鈴木惠可至橫濱的大學演講相關題目,意外與鮫島台器的孫女聯繫上,才得知鮫島台器共有4個兒子,目前只剩二男與三男在世。長男、四男與鮫島台器之妻,皆在戰爭結束前不久死於美軍空襲。空襲毀了鮫島台器所有作品,他也因此傷了手,自此無法雕塑,餘生顛沛,最後只能當校園保全養家,令人唏噓。

又如張昆麟這位來不及成名的早殤藝術家。鈴木惠可透過顏娟英教授提供的私人書信資料,首次整理出他的人生軌跡。他曾經壯志凌雲,在信件中寫下自信豪語:「在四百萬臺灣人之中,由我一個人代表雕塑界,光是這樣想就覺得高興。」但被診斷出肺結核病時,他在給長兄的信中這樣傾訴心情:「人生很黑暗……我此生最討厭的就是肺病(請保密此事),植祺老師也得到肺病,最後在追求藝術的中途就過世了。我的病症目前在初期,若沒有適當的治療,會進入第二期、第三期,然後致死……」鈴木惠可補充,後面這封信令她印象深刻的,是字跡特別凌亂。

至於書中提及跨領域的人際網絡,例如黃土水的老師高村光雲,他的兒子正是另一位日本近代藝術家兼詩人高村光太郎,而黃土水的太太廖秋桂,就是臺灣文學作家廖漢臣的姊姊。廖秋桂本身亦是當時少見的女性知識分子,不僅受過高等教育、學過世界語,也是《臺灣日日新報》第一位女記者。鈴木惠可說,黃土水對她接觸現代新知應該頗為支持,或許可以由此瞥見兩人相互支持的夫妻關係。

此外,還有例如黃土水製作〈蕃童〉時曾向人類學家森丑之助詢問,而他那尊曾設置於臺北龍山寺的〈釋迦出山像〉,當中也有魏清德的引介等等。書中的其他雕塑家,也不時可以看到諸如呂赫若、張文環、王白淵等臺灣文學領域裡熟悉的名字,在在點出了當時美術跟文學的密切互動。

以此書總結過去十多年的研究之後,下一步,鈴木惠可仍然對戰前其他日本帝國的殖民地抱持興趣,希望可以將關注延伸至同時期朝鮮與滿州國的藝術家。後記中她也曾提到,在十幾年前,「黃土水」還是個冷門、只在專業領域才有人聽過的名字。誰都想不到,只不過短短10年,這個曾經冷門的名字,可以輻射至同時代的臺灣人、日本人,甚至可能再度跨越國界,擴展到更廣大的東北亞。

也許這是藝術的魔力,也同時是學術工作的魔力:當你成功釋放了隱身的天使,自然能夠藉其羽翼翱翔。●

|

|

|

作者簡介:鈴木惠可 日本東京大學總合文化研究科博士,現任中央研究院歷史語言研究所博士後研究員,研究領域為近代臺日雕塑史。參與撰寫顏娟英、蔡家丘總策畫《臺灣美術兩百年》(春山出版社,2022),相關研究發表於《日本殖民地研究》、《近代畫說》、《雕塑研究》、《現代美術學報》等期刊。 |

再等一下下!

再等一下下!

書評》台灣最早的推理小說:令人百感交集的《艋舺謀殺事件》

➤擁有寬廣面向的臺灣推理小說史

3月初接到既晴的聯繫,得知他已完成三本(さんぽん)《艋舺謀殺事件》一文的翻譯,興奮之餘,也覺得有點超現實——多年以來的期待,竟然就這樣成真了?!

為什麼如此興奮,又有著這樣的感慨呢?因為2006年我進入臺大臺文所就讀碩士班,在黃美娥老師的課程中,驚訝地發現原來臺灣戰前就有著豐富且鮮明的通俗小說傳統。這個傳統既有臺灣人在中國文化影響下固有的書寫形式,也有受西方思潮與日本殖民者夾帶而來的新舊傳統之創新,每每令人感到驚喜萬分。伴隨著對戰前臺灣文學的了解加深,才後知後覺地發現,不只漢文,戰前的臺灣日文小說同樣是精彩絕倫的故事寶庫。

三本的《艋舺謀殺事件》是1898年發表於《臺灣新報》上的作品,共計連載54回,目前僅存53回。《臺灣新報》創立於1896年的臺北,是日本領台初期即創設的新式報刊。截至目前為止,這是研究者找到在臺灣發表的最早一篇推理小說——儘管當時大多數的臺灣人仍不懂日文。《艋舺謀殺事件》的預設讀者,是來到臺灣的日籍殖民者們。但它的存在,無疑揭示了臺灣推理小說史並非如80、90年代所以為的「台灣推理乃戰後才誕生」,而是早在戰前便已擁有相當寬廣且複雜的面貌。

這樣的事情,怎麼能只有我知道呢?!此後,我便透過演講邀約,致力於臺灣戰前推理小說史的推廣。2020年《CCC創作集》的專欄邀約,與2021年臺灣文學基地的「抵達另一個謎:臺灣推理一二三」特展策劃,是較能系統性地介紹此一領域的機會。

順道一提,特展「臺灣推理一二三」的題名緣由,即是由《艋舺謀殺事件》於報上發表至展覽當時,恰恰好是123年的歷史。在這123年中,漢文與日文、傳統與現代的四維交混,開展了混雜而絢爛的風景。

策展與寫作時的期盼,宇宙以一種我意想不到的方式回應了,那便是既晴這次的策劃與翻譯出版──我很驚喜地從既晴那邊得知,他是因為我的介紹,得知了這批作品,才有了後續的翻譯與出版計畫。

➤黎明期的作品,已出乎意料的成熟?!

《艋舺謀殺事件》的故事,講述記者花野艷雄與巡查池中光,誤打誤撞地發現龍山寺池中漂浮著的屍體,進而展開一系列偵查,最終破案的故事。由今日的眼光來看,本作令人驚豔之處或許不在推理情節的設計,而在於對當時台北城的描繪。儘管詭計相對樸實,巧合之處不少,然而其形態之成熟,確實已然令人感到訝異。究其因,則須回到臺灣受日本殖民的大歷史背景。

回顧現代推偵犯小說的型態,普遍認為奠基於愛倫坡(Edgar Allan Poe)於1841年發表的〈莫爾格街凶殺案〉。這篇小說於1886年由饗庭篁村翻譯成日文,在《讀賣新聞》上連載。換言之,早在臺灣進入日本版圖的十年前,日本人便已透過翻譯、譯寫與自創等形式展開了相關文類的實踐,逐步拓展了日本推偵犯小說之領域。《艋舺謀殺事件》上承此一脈絡,故而在創作上便顯得揮灑自如。

儘管《艋舺謀殺事件》背後上承的文學傳統可回推至日本推偵犯小說史的脈絡之中,但這並不代表它就無法被視為臺灣推偵犯小說史中的重要環節,也不表示兩者間因此有著從屬性的關聯──不同的切入角度,自然會有不同的觀察重點。若以臺灣為本位,則《艋舺謀殺事件》實際上標示著在臺日人的犯罪小說創作之濫觴,而其書寫與情節,不消說,折射了當時在臺日人此一族群如何觀看臺灣這塊土地,與早他們一步定居其上的人民。

➤殖民者視角下的台灣

如前所述,今日回頭看《艋舺謀殺事件》,其引人之處或許更在於對當時台北城的書寫。小說中可以非常明確地看到,殖民者的視角是如何觀看臺灣這塊土地與住居其上的漢人——既覺得「土人」需教化,又總是擔憂著「他們」的桀驁不馴。日本殖民臺灣與歐洲殖民亞非,最大的差異之一或許便是在殖民者與被殖民者的外觀差異上。儘管透過身形、語言與習慣等仍可大致掌握,但透過金錢與學習,這些差異都可以被減到最低。因此,本作核心的「身份之謎」,在一定程度上或許也反映了殖民者的焦慮:死者是日本人?是中國人?是台灣人?身份的差異是否會影響偵查者的判斷?小說不時瀰漫著此類微妙的氛圍。

然而,以推偵犯小說最喜標榜的「科學精神」而言,理想上,其偵查應不受身份、種族、性別、階級等外在因素干擾。於是小說最後安排「土匪頭之子」協助偵查的橋段,實展露了殖民者自詡與舊的清國政府之差異。然而,殖民政府真如殖民者所描繪的勿枉勿縱嗎?實際上,即便是親政府的《臺灣日日新報》上,亦可見到記者因政府吃案而發出的不平之鳴。因此,在讀《艋舺謀殺事件》一書時,作者本身內建的政治/殖民立場,仍是讀者需審慎以待的一環。

小說中最顯著的詮釋差異,或許便在於「土匪」陳秋菊了。陳秋菊是歷史上真實存在的人物,生於1855年,卒於1922年,是今日新北市深坑(舊名文山堡烏月莊)人。清代時,他是林朝棟底下的將領。1883年的中法戰役中,他於基隆一役有功,獲四品武官,頂戴雙花藍翎,加賜都司。並曾任深坑一地的總理。

1894年,時逢割讓,陳秋菊奉巡撫唐景崧之令,率義勇以備邊警。乙未戰爭時,他以武力力抗日本軍。其後曾聯合其他義軍首領包圍台北城,亦曾進攻大稻埕。當時的陳秋菊騎著一匹白馬,此形象深入人心,自此以後被稱為「白馬將軍」。

這樣的形象,是不是與我們心目中的「土匪」相去甚遠呢?與其說陳秋菊是土匪,倒不如說他是不服割讓且握有軍事勢力的地方頭人。無法剿滅陳秋菊的日本政府,在兒玉源太郎上台後,改採懷柔政策。雙拳難敵四手的陳秋菊,最終在樟腦開採與製作權的優渥條件下率眾歸順,時為1897年。

由其逝世新聞中可以得知,陳秋菊在斷髮令後仍「垂辮自若,以至考終」。其至死仍留辮髮的行為,被當時的漢文部記者讚為「可以知其志之有在矣」。民族氣節之外,陳秋菊竟能違抗總督府官令——鹿港文人洪棄生為保留辮髮拒不上街,但卻遭日本官憲闖入家中強制剪去——亦可見其人的影響力。

即便兒玉源太郎成功地化干戈為玉帛,但三本顯然認為長年反抗日軍,且在臺北盆地邊緣擁有豪宅的陳秋菊,是非常適合的反派形象。這其間是否存有因陳秋菊抗日而來的舊怨,抑或單純是以殖民之眼所挑選出來的劇情需要(畢竟陳秋菊長年占據刊頭,是日人相當熟悉的台人領袖),仍有待進一步的研究與釐清。至於秋菊之子秋鴻,則純屬杜撰。首先,由父子名均有「秋」字來看,此一命名方式即屬日式風格。中式命名有所謂「避諱」一說,卑親屬使用尊親屬名諱自稱乃大忌,「秋鴻」這個人物,顯然不可能為真。

➤是小說,不是史料

閱讀一本書,總是不只一種方式。有類型小說式的閱讀、歷史式的閱讀、後殖民式的閱讀……觀點的發展、觀點間的相異與相斥,正是我們如何可以更深入理解文本的關鍵之鑰。然而在此也必須指出,由於《艋舺謀殺事件》係報刊連載之作,版面並非全數保留,而是有所闕漏,若以學術角度觀之,在出版時理應盡量保持原作樣貌,以確保最大程度的正確性。然而,既晴並非學術界人士,其翻譯與出版的初心,亦在於小說的故事性令人驚豔。

為了維持故事性的完整,以使極少接觸此類作品的一般讀者能有良好的閱讀體驗,既晴耗費了相當的心力修整原文章節,乃至以本身小說家的功力,為其闕漏之處補全,將小說做了相當程度的修整,以盡量靠近現代讀者的閱讀經驗。這樣的調整,其初衷是在文獻與商業性之間求取平衡,因此小說最末也附上修改細目以供參考。話說回來,其他「不能只有我看到!」的日治時期臺灣推理故事其實還不少,期盼更多的故事如《艋舺謀殺事件》般,有再度為臺灣讀者認識的機會。●

作者:さんぽん(三本)

譯者:既晴

出版:前衛出版

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:さんぽん(三本)

生平不詳,尚有刑案實錄《苗栗工友命案》(苗栗の小使殺し)連載著作。

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量