童書短評》#113 陪孩子越過荒野,知曉自然的美麗與哀愁

●好忙好忙的飛毛腿阿波

Jeppe unterwegs

文、圖:尤塔・鮑爾(Jutta Bauer),海狗房東譯,親子天下,350元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低、中年級(4-10歲)

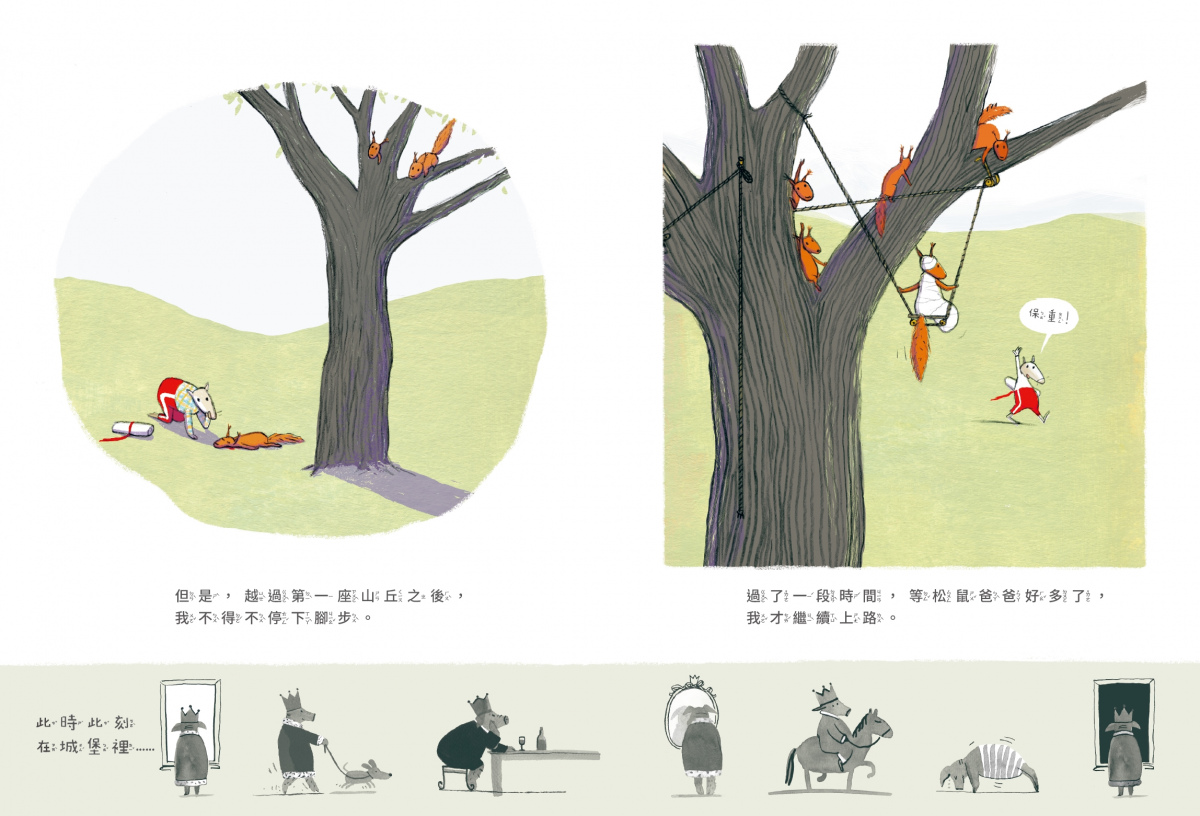

兔子阿波真的好忙,他奉命幫國王送信,一路上卻被許多意外耽擱,路途迢迢永無止盡。望眼欲穿的國王也很忙,一個人宅在城堡裡無聲卻又庸碌的,嚐遍了人生悲歡離合。捧讀這本書的讀者更忙,看著兩條色調、情緒、遭遇都截然不同的故事線平行展開,交融出一股對比趣味,慢慢領悟出其中的人生道理——白忙一場又如何,回到原點的我們其實不一樣了!

從白天到黑夜,從黑夜又白天,一頁一頁累積起來的故事就像串組起來的人生,急也急不得,催也催不了,總在漫長等待後或不經意轉彎時,瞬間明白了什麼才是最重要的小事。看似悲劇卻是喜劇,正經犀利又荒誕迷離,這本書要訴說的遠遠超過你所預期。【內容簡介➤】

●爸爸,10多不多?

Du, Papa...Ist zehn viel?

文:薩賓娜.波曼(Sabine Bohlmann),圖:艾蜜莉.吉貝克(Emilia Dziubak),賴雅靜譯,青林出版,320元

推薦原因: 文 圖 創

適讀年齡:學齡前、小學低、中年級(4-10歲)

「爸爸,我個子高不高?」「我胖不胖?」「我的叫聲響不響亮……」小狼沿途不停問著,爸爸耐心微笑回應:瞧瞧身邊的長頸鹿、青蛙、河馬、野狼,看你跟誰比、怎麼比,得出的答案可不只一個而已。唯獨這一題「你愛我嗎?」,答案無庸置疑——我當然好愛好愛你!

透過帶點撒嬌調皮又充滿哲思的對話,孩子可以認識不同動物特性,也慢慢接受對比與相對的概念。較量心理被撫慰了,孺慕之情被滿足了,在閱讀中愉悅成長。家長也可以從這本故事書裡學到很多相處技巧:專注的眼神與傾聽、耐性的引導與回應,以及大聲說出我愛你,都是讓親子感情加分的絕佳練習。【內容簡介➤】

●麵包出爐了!

パンのずかん

文、圖:大森裕子,林佩勳譯,小魯文化,360元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低、中年級(4-10歲)

書中上百款麵包個個氣場飽滿、自帶光芒,驚嘆你的眼也誘惑你的嘴。不管是長的圓的甜的鹹的東方的西式的原味的帶餡的,全部好想嚐上一輪,才不管肚子裝不裝得下呢。毫不馬虎的手繪筆觸,把那誘人的飽滿造型、蓬鬆質地、金黃色澤全都畫得立體如真,一頁一頁翻著,香氣與嚼勁彷彿也生動來到鼻前舌尖了!

作者認真畫好每一張圖、規劃每一個版面,並且把資訊妥善分類,用簡明文字介紹麵包的種類、作法、命名與發源地。如此「小題大作」的慎重創作態度,使得這本圖鑑小書展現出可觀的圖像效果與知識魅力,不管任何年齡的讀者都能徜徉其中,找到自己最對味的樂趣。【內容簡介➤】

●荒野上的十四隻狼

野化與復育的真實故事

Fourteen Wolves: A Rewilding Story

文:凱瑟琳.巴爾(Catherine Barr),圖:珍妮.戴斯蒙(Jenni Desmond),海狗房東譯,維京出版,420元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學中高年級、國高中職(9-18歲)

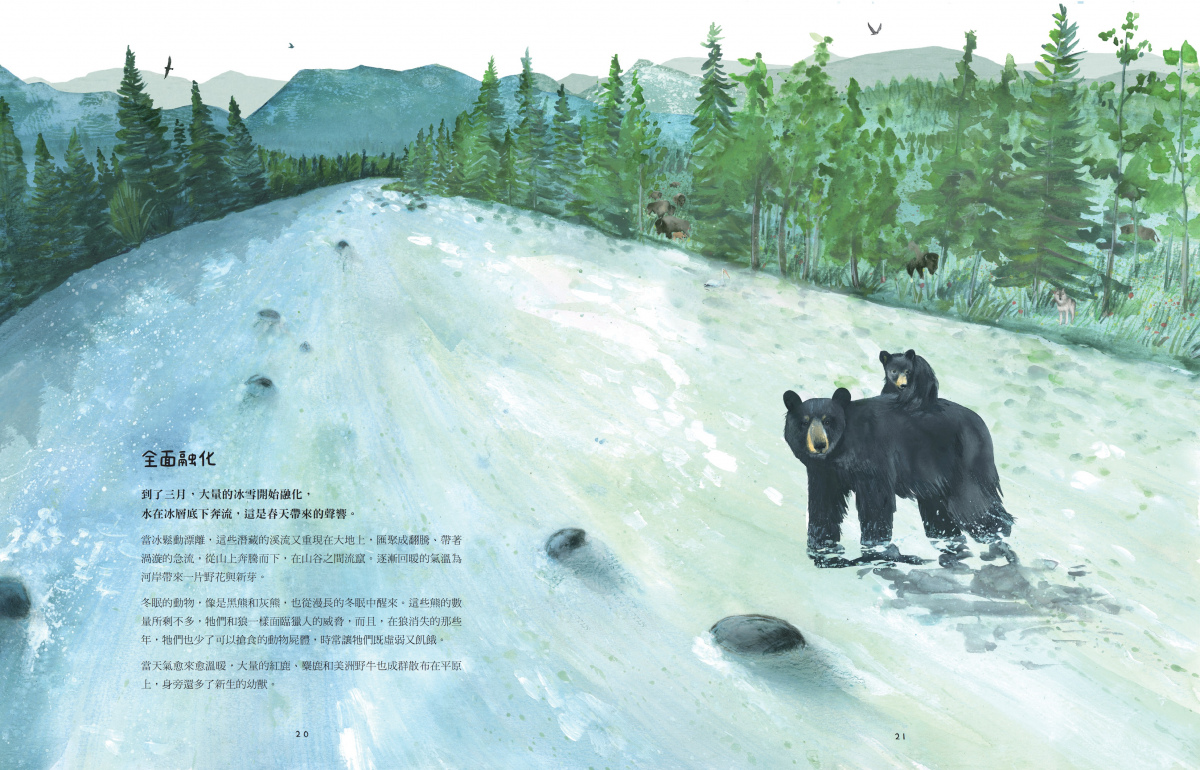

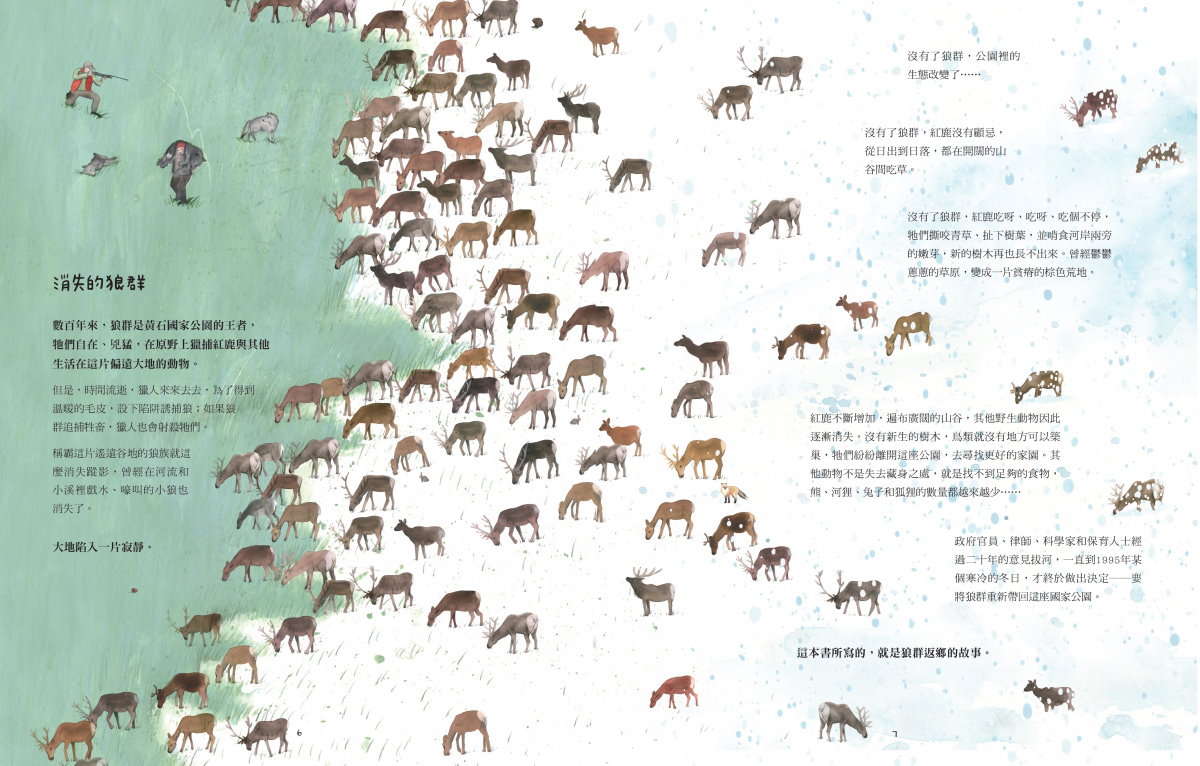

曾經,牠們是荒野之王,人類卻用獵槍將其趕盡殺絕,嚴重干擾生態平衡,讓整座大自然都變了樣。後來,有14隻狼被載了回去,牠們負命找回生存掠食的本能,也活出各自的命運與希望,每一步深淺足跡以及產生的淺移默化影響,都被記載在這本書裡,提醒世人永誌不忘。

猶如紙上紀錄片般,作者用優美穩定的節奏、操持有度的鏡頭、情理兼備的口吻,完整解釋發生於美國黃石公園的狼群復育真實經過。悠悠70年細說從頭,大自然的美麗與哀愁、生命的複雜與自由,無盡濃縮在封面上那雙凝視的眼睛裡,銳利也滄桑。【內容簡介➤】

●姊姊的魔幻電梯

Lift

文:明.勒(Minh Lê),圖:丹.桑塔(Dan Santat),黃筱茵譯,小麥田出版,399元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

暴怒的姊姊按下廢棄電梯按鈕,意外跨進一個奇幻次元,目眩神迷的錯落光線、神祕莫測的跳躍空間,她終於可以一個人沉溺情緒、盡情探險,再也不用跟弟弟爭風吃醋了。然而,在最快樂、最讚歎、最逍遙時,一陣熟悉的哭聲卻讓她剎時歸心似箭,只想牽起那雙小小的手,共享眼前不可思議的一切。

相愛又相殺,競爭又依偎,想要逃去另一個世界卻又要你陪……手足之間的諸多情結與矛盾心事,都在這個想像無邊、情感豐沛的故事裡被大聲訴說、溫柔理解了。如動畫般撞擊視覺的強烈畫面,呼應也撫住了孩子洶湧不安的情感,指引他們逃離現實,也帶著他們安心而返,回到所愛的人身邊。【內容簡介➤】

●城市裡的小農場

Harlem Grown

文:東尼.希勒里(Tony Hillery),圖:潔西.哈特蘭(Jessie Hartland),何尉賢譯,小山丘出版,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低、中年級(4-10歲)

一名熱血教師的起心動念,讓老舊社區成功改頭換面:荒廢的空地栽出了欣欣向榮的蔬果、無所事事的孩子們有了凝聚與寄託、新鮮自耕的食材取代垃圾食物,讓居民們吃得越來越健康,也越來越願意投入環保實踐。這個發生在紐約哈林區的真實故事以繪本方式呈現在讀者眼前,畫面中的人事物充滿飽滿能量,齊心蛻去城市沉積已久的灰暗,繪上屬於自己的嶄新色彩,帶著孩子一起延伸思考食農教育、社區再造、環保永續等多元主題,把故事讀得更有滋有味。【內容簡介➤】

●兔子兔子兔子

Rabbit! Rabbit! Rabbit!

文、圖:羅娜.史高比(Lorna Scobie),黃筱茵譯,小光點出版,350元

推薦原因: 趣

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

一隻兔子,兩隻兔子,越來越多數不盡,蹦蹦跳跳到眼前……據說這本書裡一共出現了150隻小兔子,每隻的外型、顏色、動作、表情都不一樣,壯觀不得了,可愛無極限,最後結局的翻轉大絕招,更讓讀者的眼眉笑意收攏不住衝至最高點!趕快打開這本簡單而迷人的故事書,享受這些毛茸茸、圓滾滾小東西的簇擁包圍吧。【內容簡介➤】

●我的城市會說話

不用眼睛,更能聽見都市模樣

My City Speaks

文:戴倫.勒布夫(Darren Lebeuf),圖:艾詩麗.巴倫(Ashley Barron),葉嘉青譯,小宇宙文化,340元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

視障小女孩牽起爸爸的手慢慢走,用聆聽、嗅味、觸碰以及各種詩意想像,摸索著城市景物面容。她那敏銳豐沛的體會與充滿細節的訴說,帶著我們拋開習以為常的景色與節奏,重新感覺身邊所有的遠近、急緩、濃淡、輕重。層次感十足的拼貼圖像手法,讓整本故事盈滿繽紛、動感的勃勃朝氣,散文般的字句清淡節制,感性亦不失邏輯,是一本令人自在又難以忘懷,愜意又韻味深刻的佳作。【內容簡介➤】

●回到你身邊

Where the Heart Is

文:伊兒瑪.戈爾德(Irma Gold),圖:蘇珊娜.克里斯沛(Susannah Crispe),海狗房東譯,大好書屋,300元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

每到6月,企鵝丁丁都會長途泳渡8000公里來到巴西小島,與曾經救牠一命的老爺爺歡欣團聚。一年又一年,如候鳥般從未間斷,這份執著的思念與牢繫的緣分,連動物學家都嘖嘖稱奇。作者把這則真實事件畫成繪本故事,細緻筆觸不但畫出小企鵝的靈性可愛,也把人類與動物之間的互動刻劃得絲絲入扣。飄洋過海的執著、翹首盼望的相逢、不需語言的依偎陪伴,每一幕都充滿愛與溫暖,看得人感動了也融化了。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

OB短評》#431 以柔克剛的極品好書懶人包

●蘭嶼郵差

簽收我的愛

簡偉駿(Laiyu)著,寶瓶文化,400元

推薦原因: 議 樂 獨 益

透過需要走入大街小巷的郵務職人,加上移居蘭嶼的外部觀察者眼光,此書展現了在地居民生態、離島原民文化傳統、社會支持系統等民族誌式的珍貴紀錄。「蘭嶼女婿」是一種性別與城鄉文化逆轉實作,不是傳統的嫁雞隨雞,亦非往資源較多的地方靠攏;「蘭嶼郵差」則超越職務界線,成為社會資源與支持網絡的重要中介。這些深刻的內涵,不需學理性的討論幫忙,就呈現在作者獨特細緻的觀察中。【內容簡介➤】

●石頭與桃花

西西著,洪範書店,330元

推薦原因: 議 文 樂

此書集結西西身後尚未成書出版的14篇作品,有近作與舊文、有石頭與桃花,有讀者再熟悉不過的西西,也有讓人深愛文學的理由。此作中的多數文章都保有西西一貫冷靜又溫厚的眼光,寫「物」、「空間」的篇章比寫「人」還多、還癡迷,而他對於事物的珍重,反映其對世界的真摯,是作家透過文字為這世界留下最無可取代的遺產。【內容簡介➤】

●為花換新水

Changer l’eau des fleurs

瓦萊莉.貝涵(Valérie Perrin)著,林苡樂譯,商周出版,550元

推薦原因: 文 樂

為花換新水,是在維護短暫而美麗的生命、預見美麗的凋零,這本小說徹底執行了書名的幽美寓意。主角前一份工作(鐵路平交道管理員)代表著移動穿越、吵雜喧囂,而在墓園的工作則安靜、停滯,但整理供花、記辭悼詞等工作有如維護「死亡」的普世性,其身世亦籠罩著死亡。然而,在死亡出現前短暫的(其女)、放蕩的(其夫)、至死不渝的(其他人)生命,才是驅動小說敘事的活水,並帶來讓人心靈飽滿的閱讀經驗。【內容簡介➤】

●草間彌生

執念,愛與藝術

Kusama: A Graphic Biography

埃莉薩.馬切拉里(Elisa Macellari)著,呂奕欣譯,愛米粒出版,380元

推薦原因: 設 文 樂

草間彌生之於西方藝術界與視覺傳統,有著跨越文化邊界的獨特性。義大利畫家馬切拉里透過圖像為這樣一位藝術家作傳,不限於「忠實呈現」草間的生命歷程,更似以圖像與其跨時、跨域對話,將其生命經驗裡的重要元素:女性、精神疾病、幻想、異國、死亡,重新詮釋編織。讓受禁錮的靈魂從插畫解放,並再次綻放。【內容簡介➤】

●美代子阿佐谷心情(限制級)

美代子阿佐ヶ谷気分

安部慎一著,黃鴻硯譯,鯨嶼文化,400元

推薦原因: 設 議 樂 獨

過目難忘的私漫畫短篇集,雖說只是日常的素描,卻畫出了無所不在的騷擾,彷彿日常也得了迫害妄想症。歪扭的畫風顯露出某種解離狀態,像黑色的流沙,將一切無差別捲入陰翳的深淵,偶爾還能吸到一口稀薄的氧氣。【內容簡介➤】

●她所承載的一切

艾緒莉的布包及其所見證的奴隸時代

All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake

緹雅.邁爾斯(Tiya Miles)著,張葳譯,臺灣商務印書館,570元

推薦原因: 議 樂 益

以布包為線索,重構非裔女性被侮辱與被損害的過往。切入精準,鋪陳動人,漂亮展示了物件史以小搏大、以柔克剛的能動性,同時也完成一場對白人/男性史觀的巧妙逆襲。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量