書評》如何用問號根植全新時代的香港?——讀梁莉姿《樹的憂鬱》

香港這座城市與「根」這個意象一直關係密切,在1961年時,遷居香港並創辦新亞書院的新儒家學者唐君毅提出了「花果飄零,靈根自植」的概念,香港作為重植傳統中國傳統靈根之地,這個意象影響深遠並沿用至今。

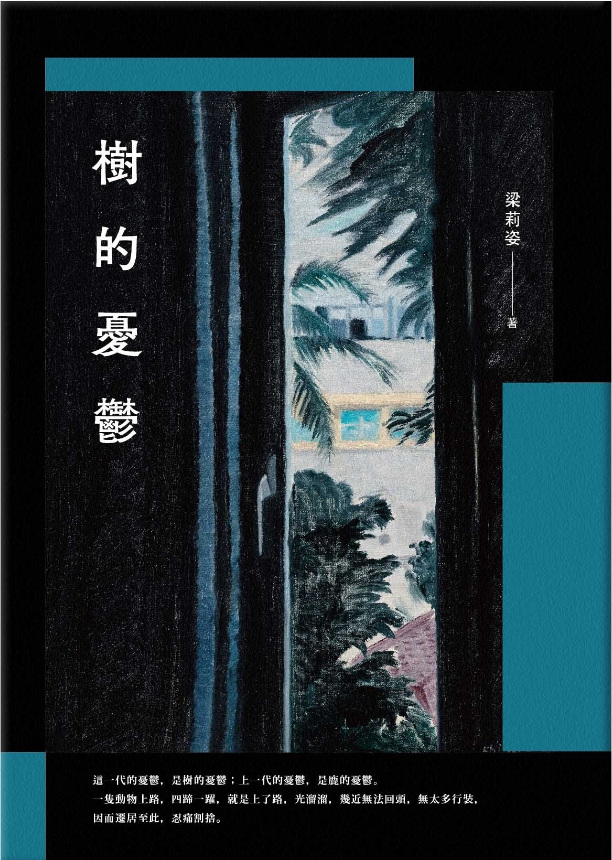

90年代時,作家陳冠中提出了「香港人是有根的,不過根並不只一條」,擴展了對於根源的思考。到了10年代,學者陳智德亦將根(root)與流(route)作出辯證,嘗試理順香港人流變與植根的文學淵源。而梁莉姿於今年出版的小說集《樹的憂鬱》,也沿著同一主題發揮:「這一代的憂鬱,是樹的憂鬱;上一代的憂鬱,是鹿的憂鬱。一隻動物上路,四蹄一躍,光溜溜,幾近無法回頭,無太多行裝,因而遷居至此,忍痛割捨。」

在進一步討論根的意象之前,先容我講些題外話:自2018年梁莉姿出版《明媚如是》後,到在臺灣得獎與發表的《僅存者手記》和《日常運動》,我都分別發表過評論心得。可以說我從小就看著她的作品長大。來到《樹的憂鬱》,這次有點不一樣了,這部作品寫的是後抗爭時期一群移居臺灣的人,換言之,離散族群。她甚至寫到了離散的寫作者。而我在這個脈絡下其實是被書寫的客體,也就是其中的角色。由角色去討論這本小說集,實在有點皮藍德婁《六個尋找作者的劇中人》(Six Characters in Search of an Author, Luigi Pirandello)的況味。

我的香港知識除了經驗以外相當淺薄,由是在樹根這個意象上的背景分享大概只能到此。《樹的憂鬱》的核心意象一直沿著根展開,講述的是上兩、三代人來到香港後在此落地生根,卻因2019年的抗爭運動及後來引發的國安法移民潮,毅然或不太毅然地,拔掉自己的根,(再次)遷居世界各地。有些去了英國,有些去加拿大,而書中的主角群就來到了臺灣。

➤香港的盤根錯節

這次,她寫到角色們不再如過往的移民者般「四蹄一躍,忍痛割捨」,而是斷根截肢地離去。也許作者觀察的是香港的斷根截肢,而並非上世紀中國的根,樹也好鹿也好,《樹的憂鬱》是一部以香港為中心書寫的作品。

即便如此,書中角色並非單一面向:文革難民後代、英式教育中產階級、年輕抗爭者、寫作者……他們都是多重淺根(陳冠中)的,所受的影響和教育不是單一一種,而是複雜多元,是這幾十年香港「雜種化」的剪影。

由是,《樹的憂鬱》所寫的就是一種才剛剛長成卻要連根拔起的無奈不捨(同名篇章〈樹的憂鬱〉(上)的核心意象)。到底拔了什麼根呢?陳冠中曾經歸納過香港人的八條文化根基:中國傳統文化、廣東地方傳統文化、廣東以外各省傳統文化、民國新文化與上海都會摩登、中共黨國文化、英國殖民地文化、世界各地文化、雜種本地文化。

在《樹的憂鬱》中,講述的就是這八種根基或多或少一次剷起,靈根在外,懷疑是否仍能自植的憂鬱。緣憂鬱而起,本書的筆調一如既往地敏感細膩。是以,從《明媚如是》開始的疑問再次浮現桌上:「那些曖昧與流動、極端的並置與共存,這些概念都花了我許多時間與教訓才能慢慢消化掉。」

這條關注曖昧的路線即使經過了抗爭的暴力喊停,但「消化」依然貫穿了《日常運動》和《僅存者手記》,至今已經凝結成梁莉姿的一個署名——在敘述時永遠與角色保有懷疑的距離,無法消化,永遠質問。而質問角色相等於質問自己:這樣就夠了嗎?這樣就對了嗎?非如此不可,是否真的如此?

由是,《樹的憂鬱》的輯三〈To Write or Not to Write〉就成了解讀作者如今「什麼是/怎樣寫作」以及「為什麼寫作」的核心。花果已經飄零,為何仍然執筆?《僅存者手記》到《樹的憂鬱》也在問著相同的問題,而年月過去經驗增長,後者亦無愧成了前者的加強版。

➤褪下一切只剩問號,那就用問號寫吧

到底怎樣寫作?輯三裡梁莉姿以一整段提出了合理的質疑「我那麼害怕,會否像洋蔥,在我褪下一切賴以辨認自身而熟練的器具——諸如語感、跳躍、修飾、互文、後設、借用他人論述、寫法、腔調——所有可供逃逸並約化成美學準則的洞窟——會否掏到最後,剖去所有層瓣後,才發現,內裡什麼都沒有?」這近乎是一種我思故我在式的減法,削去所有不必要之物,懷疑一切,直至最後還剩下來的寫作究竟是什麼:「一切關於寫作的方法,才過多通論、綜論、技法、說法以外,必須以書寫者投入創作去踐現,才能明暸。」

這個結論究竟指向什麼呢?以寫作來解答寫作是不是一種完全經驗主導的,必然由書寫者投入創作,非書寫者就無法理解的宗教體驗?而這就指向第二個問題,為什麼寫作了。在輯三裡,敘事者批評角色「怎樣寫,似乎往往比寫什麼重要」。這句話隱含的意思其是相反的:寫什麼比起怎麼寫更重要。但到底作者想寫什麼呢?當作者確實褪下一切了,重新建構出來的是什麼?

答案就藏在問號當中,削去一切只剩下來的就只剩問號。以問號來代替我思,是梁莉姿重構的「我寫故我在」。她採用油畫般的筆觸一筆一筆添加,讓新的句子蓋上舊的句子,新的時空覆蓋舊的時空,最終抵達一張全景:一個在問號上永遠遷移的畫象。由是,《樹的憂鬱》所寫的是一個暫時的狀態,因為問號意味著尚未終止。這個狀態嘗試囊括目前香港人在臺灣的各種狀況,他們從何而來,以及如今怎樣。

這個問題對照的是《僅存者手記》中「只想獲得肯定,需要外界的支撐點才能維持自身」的懷疑,如果書寫香港必須經歷其他人的肯定,可能是市場,可能是同儕,也可能是學院與評論者,還得考慮書寫需要凝聚社群,那究竟要怎樣書寫香港?

➤兩種敘事,兩條路線

無可否認地,梁莉姿已經有一把獨特的嗓音,而這種腔調是有來由的,如導讀中謝曉虹比擬的黃碧雲,又或可能是伍淑賢、賴香吟在文中若隱若現的影響。在吸收多種腔調後,她發展出一種敘事者與角色不斷拋接問答(懷疑—行動;日常—運動)的獨特模式,兩者被無數外在的敘事洗禮加身,卻沒有任何一個能夠相信的恆定敘事。這就是多重淺根的香港狀態,一種現代狀況,想要結晶出些什麼,卻依舊保持懷疑。

所以,梁莉姿的寫作功課比我更為複雜,她已經找到她的聲音了,但這種聲音能帶她抵達哪裡?這是一副持續因著外部世界的變異而不斷向內拷問的刑具,她十字架的形狀是一個問號;同時也繼續開放讓世界洗禮入侵,讓群眾朝她拋擲每塊都會引發懷疑的石頭。

由是,如今《樹的憂鬱》向我們展示出兩條未來可行的路線,其一是赫塞式的唯美:「我非常需要罪,需要肉慾,追求財富,需要虛榮和最受輕視的絕望,好學會放棄抗爭,好學著愛這個世界〔…〕這世界就是這個樣子,愛這樣的世界,樂於成為其中一部分。」

其二是卡繆式的挖掘:「在我們談及的反抗行動之中,並不因心靈貧乏或是徒勞的訴求,而選擇一種抽象的理想。〔…〕反抗從各方面都超出憤恨這個侷限。〔…〕這是由愛驅使的反抗,反抗乍看下是負面的,因為它不創造任何東西,但其實深層來說是積極的,因為它揭示了人身上自始至終要捍衛的東西。」她要將這種聲音帶到哪裡去呢?以上這些,是一個角色對於作者的思考。●

|

|

|

作者簡介:梁莉姿 生於一九九五年香港,畢業於香港中文大學中國語言及文學系。寫詩、散文及小說,著有《住在安全島上的人》、《明媚如是》、《日常運動》及詩集《雜音標本》。曾獲第六屆台積電小說賞及入圍臺北國際書展大獎小說組(2023)。部分作品譯有英文及法文版本。 《樹的憂鬱》入圍第二十三屆「臺北文學年金」獎助計劃。 現就讀國立東華大學華文系研究所(創作組)。願想繼續書寫香港。 |

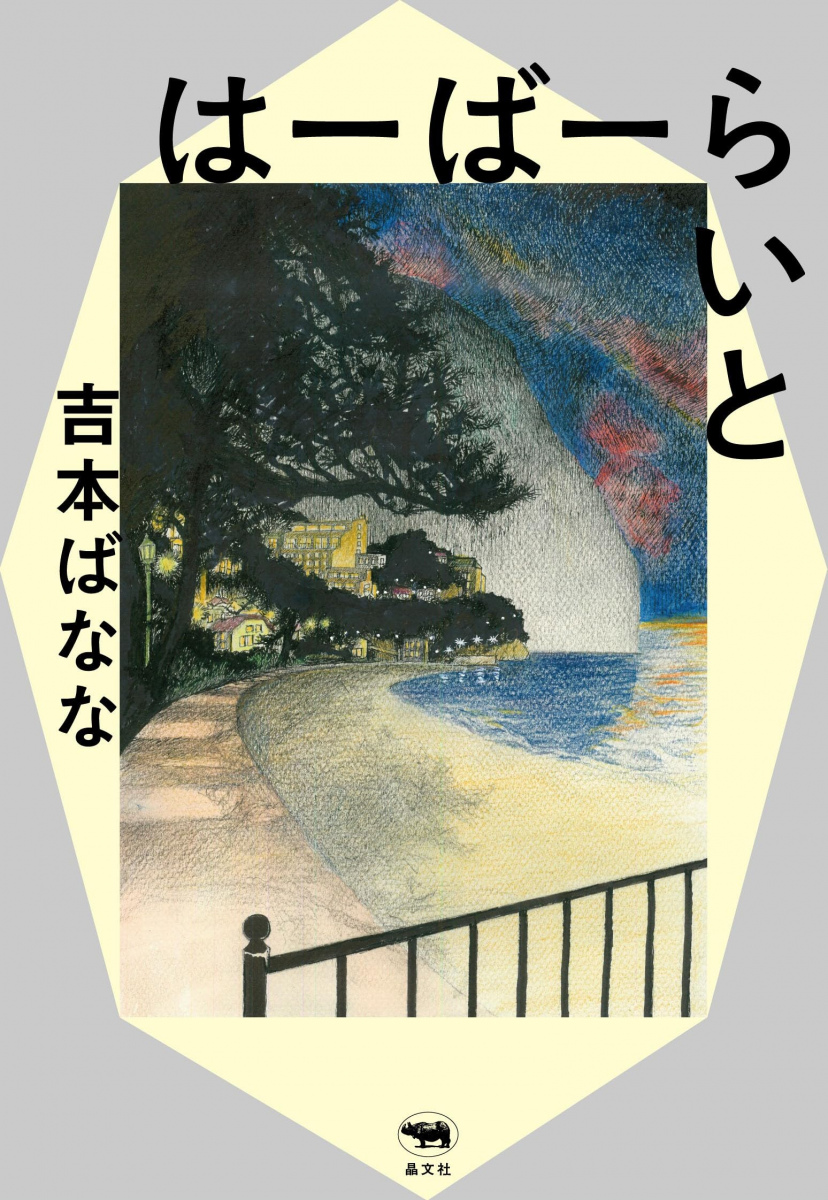

■以《廚房》、《鶇》、《不倫與南美》、《手套與憐憫》等作斬獲眾多獎項的小說家吉本芭娜娜,上個月底推出以邪教及宗教洗腦為背景的新作《港燈》(晶文社)。故事主角雲雀出身宗教狂熱家庭,中學時期被雙親強迫入教,即便努力說服父母離開宗教控制,他的聲音卻總是無法成功傳達。當發現青梅竹馬也深陷邪教魔爪後,他決定伸出援手。

■以《廚房》、《鶇》、《不倫與南美》、《手套與憐憫》等作斬獲眾多獎項的小說家吉本芭娜娜,上個月底推出以邪教及宗教洗腦為背景的新作《港燈》(晶文社)。故事主角雲雀出身宗教狂熱家庭,中學時期被雙親強迫入教,即便努力說服父母離開宗教控制,他的聲音卻總是無法成功傳達。當發現青梅竹馬也深陷邪教魔爪後,他決定伸出援手。 ■以警察小說聞名,曾出版《隱蔽搜查》、《ST警視廳科學特搜班》系列的人氣作家今野敏,於上個月底推出新作《脈動》(角川出版)。本應負責取締違法亂紀的員警們,居然一個個犯下暴力、猥褻等罪行,警視廳本部是否被神祕力量所詛咒?

■以警察小說聞名,曾出版《隱蔽搜查》、《ST警視廳科學特搜班》系列的人氣作家今野敏,於上個月底推出新作《脈動》(角川出版)。本應負責取締違法亂紀的員警們,居然一個個犯下暴力、猥褻等罪行,警視廳本部是否被神祕力量所詛咒? ■以《前男友的遺書》打響知名度,後續接連推出《持續破產的她》、《競爭的番人》、《先祖偵探》等佳作的小說家新川帆立,上個月底發行新時代律師小說《斬孽緣我最擅長!離婚律師松岡紬事件簿》(新潮社)。無法繼續忍受丈夫精神暴力與外遇的妻子聰美,帶著孩子逃回北鎌倉避難。「最佳離婚,包在我身上!」回到老家的聰美,遇見了出身知名斬斷孽寺廟「東衛寺」、現為專業離婚律師的松岡紬,因而忍不住向對方諮詢離婚手續。

■以《前男友的遺書》打響知名度,後續接連推出《持續破產的她》、《競爭的番人》、《先祖偵探》等佳作的小說家新川帆立,上個月底發行新時代律師小說《斬孽緣我最擅長!離婚律師松岡紬事件簿》(新潮社)。無法繼續忍受丈夫精神暴力與外遇的妻子聰美,帶著孩子逃回北鎌倉避難。「最佳離婚,包在我身上!」回到老家的聰美,遇見了出身知名斬斷孽寺廟「東衛寺」、現為專業離婚律師的松岡紬,因而忍不住向對方諮詢離婚手續。 ■著有《戀與禁忌的述語論理》、《那種可能性我早就想到了》、《神速偵探》等作的神祕作家井上真偽,於上個月底發行新作《阿里阿德涅之聲》(幻冬舍),書寫緊張刺激的不可能任務。在意外事件中失去兄長的青年晴雄,抱著贖罪的心情進到救災無人機製造公司任職。在一次工作中,他前往身心障礙者支援城市「和之國」訪查,卻遭遇了大地震,並得知一位「看不見、聽不見、無法說話」的女子中川博美,獨自深陷和之國的地下建築中。嚴重的落石及淹水,讓救災隊無法進到地底,且前往安全地帶的通道在6個小時後將會斷絕。只能透過一台無人機救災的晴雄,是否有可能在緊迫的時間限制內,引導落難的中川找到逃生出口呢?

■著有《戀與禁忌的述語論理》、《那種可能性我早就想到了》、《神速偵探》等作的神祕作家井上真偽,於上個月底發行新作《阿里阿德涅之聲》(幻冬舍),書寫緊張刺激的不可能任務。在意外事件中失去兄長的青年晴雄,抱著贖罪的心情進到救災無人機製造公司任職。在一次工作中,他前往身心障礙者支援城市「和之國」訪查,卻遭遇了大地震,並得知一位「看不見、聽不見、無法說話」的女子中川博美,獨自深陷和之國的地下建築中。嚴重的落石及淹水,讓救災隊無法進到地底,且前往安全地帶的通道在6個小時後將會斷絕。只能透過一台無人機救災的晴雄,是否有可能在緊迫的時間限制內,引導落難的中川找到逃生出口呢?

■2016年以《復仇法》踏入文壇的推理作家小林由香,於上個月底推出全新小說作品《在這個有限的世界》(双葉社),以少女殺害同學的背後動機,譜寫赦免與再生的故事。一位15歲少女遭到學校同學刺殺,加害女學生供述,她因爲在新人文學獎決選中落選,心情難過才憤而殺人。不料,該新人獎獲獎者不久後自殺,並在遺書中寫道,對獲獎一事感到相當抱歉。

■2016年以《復仇法》踏入文壇的推理作家小林由香,於上個月底推出全新小說作品《在這個有限的世界》(双葉社),以少女殺害同學的背後動機,譜寫赦免與再生的故事。一位15歲少女遭到學校同學刺殺,加害女學生供述,她因爲在新人文學獎決選中落選,心情難過才憤而殺人。不料,該新人獎獲獎者不久後自殺,並在遺書中寫道,對獲獎一事感到相當抱歉。 ■在2021到22年間以《黑牢城》摘得山田風太郎獎、直木獎及日本推理小說4冠王的米澤穗信,本月底發行本格推理新作《可燃物》(文藝春秋)。滑雪場山崖下的難解命案、榛名山麓的遺体遺棄事件、太田市住宅區的連續縱火案,各式各樣的謎題,讓群馬縣警方頭痛不已。

■在2021到22年間以《黑牢城》摘得山田風太郎獎、直木獎及日本推理小說4冠王的米澤穗信,本月底發行本格推理新作《可燃物》(文藝春秋)。滑雪場山崖下的難解命案、榛名山麓的遺体遺棄事件、太田市住宅區的連續縱火案,各式各樣的謎題,讓群馬縣警方頭痛不已。

編劇書簡EP8》太鬧了吧!《我們離婚吧》,沒關係,是宮藤官九郎啊!

律師事務所內,氣氛緊繃,一場離婚協商的戲就要展開。丈夫妻子由雙方律師陪同,正襟危坐,表情凝重,顯現不容退讓的氣勢。攻防開始,但這時,角色設定特質之一為精蟲衝腦的丈夫東海林大志(松坂桃李飾),開始自己澎湃的內心獨白,在如此嚴肅慎重的場合,打量起身邊為自己辯護的美豔女律師印田的無袖背心,發出一連串中二思春男孩的笨蛋幻想。對面的妻子脫掉外套後,露出的,也是無袖背心!笨蛋大志像拿到買一送一的全家霜淇淋,竟開始賞評起兩位女士的上臂肌膚。然後,女方律師——洋裡洋氣的怪大叔亨利也脫掉外套——也是無袖!

離婚協商在大志腦中變成無袖趴替,兩位律師戰火一觸即發,舌槍唇戰卻不完全是為了當事人,原來他們有過一段私人感情恩怨。戲還未完,人氣女星妻子黑澤由依(仲里依紗飾)想起今天是週三直播日,他們必須要在網路頻道繼續演出恩愛夫妻來獲得紛絲與鄉親的支持,律師事務所瞬間變身網紅攝影棚,兩個剛剛強勢專業的律師也只得演出手晃攝影師,鏡頭前,怨偶變佳偶,粉絲留言愛心滿天飛。

雖然深知編劇宮藤官九郎不按牌理出牌的無厘頭風格,這場戲仍讓我在心中列為宮藤新經典。光是那個無袖連三發,一般的導演跟演員應該都頂不住,讀到劇本一定吶喊:「別鬧了!」沒錯,宮藤也讓大志喊出一樣的心聲:「喂!別鬧了!你幹嘛脱!」滑稽大叔無袖消解了幼稚意淫。

一場戲的弧線,照傳統安全的公式,應是:危機→衝突→解決→狀況再出現→再解決→角色發生變化,但在宮藤流的莊→諧→莊→諧→莊⋯⋯完美的弧線中,亦能安全降落,並且,笑到抱著肚子。

➤最完美的離婚+人選之人

當然,「獨特風格」就像全家霜淇淋的獨特口味,都挑戰觀眾胃口。我相信仍有不少編導同業認為宮藤式無厘頭會造成出戲、偏題、失焦,或者玩得太鬧、玩得過火會讓人覺得我是不是不夠認真?我的角色到底有沒有要認真離婚?但宮藤官九郎沒在怕,或者說,他正是掌握了這條伸展自如的尺度(恥度),讓觀眾跟著他的出戲彈跳。

以「離婚」為名的戲劇,觀眾最後就是等著看男女主角到底會不會離婚?兩個要離婚的人卻來來回回、狀況不斷、似即若離,如此牽扯10集卻讓人無法棄劇,最完美的例子,當推坂元裕二的《最完美的離婚》。若要說《我們離婚吧》超越、或可與《最完美的離婚》匹敵的部分是什麼?除了上述的無厘頭喜劇之外,《我們離婚吧》還有另一個看點——地方議員選戰與幕僚職人——或可說是日本愛媛版的《人選之人》。

東海林大志為什麼會長成一個好色笨蛋?他是地方政治世家的第三代,無論在日本或台灣都滿滿既視感的「世襲議員」,靠爺靠爸靠樁腳靠鄉親票倉穩穩被送進國會。大志再多一項,靠老婆。由依演出的《小巫女》獲得高人氣,拜票場合她一現身就掀起高潮。原本躺著選都中的議員之子,面臨了危機:一位媒體出身、問政銳利、風格創新的候選人到同選區競爭,表明正面迎戰世襲舊勢力。

這是政治上的新舊對決。宮藤不完全選擇哪一方為「正確」,當兩邊競選總部成立,大志這頭承襲親和路線,鄉親來泡茶送禮皆宜,對手那頭卻是明亮簡潔還有精油噴霧,但連由依一走進都傻眼:這是Apple Studio嗎?

《我們離婚吧》加上選舉,角色任務在「會離婚嗎?」之上再疊一層:「選得贏嗎?」民調峰迴路轉、政見發表會上的攻防、選民家訪、雨中拜票、選前之夜⋯⋯這些好看的選戰戲就跟《人選之人》一樣飽滿精彩。當然,宮藤也不會乖乖照理出牌,例如會讓盡忠職守的白髮管家動不動來個PPT簡報,或是讓大志即使選情激烈仍一心想著出軌打砲,但又怕被偷拍,於是不惜把自己裝進巨大的蝴蝶蘭禮盒箱,放在推車上送到小三香閨。

好色無腦靠爸少爺軟爛媽寶政三代,大志看起來一無是處,如何讓人喜歡呢?當然我們現在看到的是松坂桃李討喜可愛的演出,因此很難討厭他。但在劇本階段,要如何說服人,這是個「可愛」的角色呢?宮藤對大志更是「恥」度大開,要笨蛋就笨蛋到底,從一開場助選就唸錯候選人名字;要媽寶就媽寶到底,盛大公開的離婚記者會上流著眼淚鼻涕大喊:馬麻!

台下的「馬麻」聽了也扶額崩潰。這位馬麻(竹下景子飾)也在樣板政治家妻子加大家族勢力婆婆的設定,也在宮藤流之下走出了新路。對選舉熱衷,管家幫笨蛋兒子惡補病毒研究室背景知識時,馬麻配合穿上各層級的防護衣;對媳婦傾吐,為何不受丈夫捻花惹草所苦時,驕傲自信地說:因為一起站在台上拜票謝票的,是坐穩寶座的元配啊。

從《虎與龍》、《我家的故事》對日本傳統藝能的關注,到《我們離婚吧》對地方選戰、新舊政治世代的淋漓呈現,可以看到宮藤官九郎不只是想搞笑而已,在笑鬧之中,實則對各領域議題進行真實剖析與嘲諷,這可一點都不鬧。

➤戀愛教母大石靜的加持

將《我們離婚吧》劇本的成功,僅歸功於宮藤官九郎是不公平的。因為還有另一張王牌:《大戀愛》、《房仲女王》、《不知道就好的事》編劇大石靜。《房仲女王》與《不知道就好的事》也是我心目中的編劇經典範本,由房仲業與週刊編輯室為基地,在每集伸展至不同領域與社會現象,同時又扣回主角主線,這兩部更讓北川景子與吉高由里子兩位女主角展現不凡的演技與面貌。

但兩張王牌如何合作呢?共同編劇到最後常常分不清楚這是誰寫的、誰想的、誰的點子。但大石靜與宮藤官九郎似乎分工明確,大石靜主筆的,是本文尚未提到的另外一位要角,由依的出軌對象:柏青哥藝術家恭二(錦戶亮飾)。

恭二代表的是超越政治選戰、婚姻、由依的影視圈,甚至超越所有世俗眼光與標準的自由境界,工作就是打柏青哥,做些沒人懂的藝術品、不識任何明星,在強調男子氣概的雄性日本社會裡甚至還「不舉」。種種元素,都是活在鎂光燈下的由依的反面。兩人的愛情,既不是為了選舉,也不是為了直播流量,更無法生育下一代。

大石靜以此極端的角色來作為對照組,這樣的愛情能否長久呢?在此不爆雷,但最有趣的是,這個角色的轉變與成長竟是:開始對選舉產生興趣。兩位編劇對婚姻與愛情的詮釋,最後收攏在選舉。

《我們離婚吧》其實是大志的英雄旅程:一個笨蛋政三代中二男孩歷經劈腿與被劈腿、被對手鄙視嘲笑、敗選谷底,卻越挫越勇、慢慢長成「大人」的旅程。原本交代與收尾稍嫌冗長瑣碎的第九集,也在完美的最後一場戲(大志終於認真地質詢),最後一個鏡頭(真誠地九十度鞠躬)呈現圓滿結尾。

愛情的魅力何在?婚姻的魅力何在?選舉的魅力何在?宮藤官九郎加大石靜的魅力何在?這些問題都可以在《我們離婚吧》找到答案。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量