話題》臺灣近現代藝術先驅:《黃土水與他的時代》後記

2008年春天,我第一次踏上臺灣土地,距離現在已經是15年前的事了。從當初只會簡單的兩三句中文,到現在雖然依然流露出日本人的口音,但在臺灣的日常生活,各種溝通幾乎已沒有什麼大礙。這樣的感想,看似很一般,但對我的人生來說,卻是很大的感觸。

我在大學時期專攻日本近代史,但接近畢業時,還無法真的肯定要以此研究領域作為自己的志向,一方面日本社會的就職環境雖然已稍微脫離「超冰河時期」(經濟不好,很難找工作的時代),但整體的經濟狀況仍然相當嚴峻。每個想踏入職場的人都必須及早在大三尾聲、大四剛開始時展開求職活動,一次一口氣投一百多個公司的履歷,是非常常見的情形。因為在日本,到了大四畢業後才求職,就不算是「新鮮人」了。或者,也有許多人積極報名補習班,準備公務人員或律師考試等等。相較之下,我卻是在進入大學的第4年秋天,意識到自己好像已經沒有什麼退路時,才開始認真思考自己的人生。那時候,腦袋中浮現的,就只有想要做點「美術」相關的事情。

從小我就感到自己並不擅長透過說話好好表達自己的感受,常常有拘束感;在小學期間,曾有2年不去學校上學,待在家裡,也無法與大人說明內心無來由的苦悶。我常常從報紙中抽出廣告紙,一個人在廣告紙背面空白的地方畫畫,只有這種時候,我才會感覺比較平靜,覺得受到撫慰。大學第四年如夢初醒,突然想起小時候一個人畫畫的時光。那一年冬天,我寫完學士畢業論文後,並未繼續去報考研究所,而是重新報名了東京藝術大學藝術學科的入學考試,想再當一次大學新生。這也許是一種逃避現實的作法,但卻讓我第一次有了這是由自己選擇人生道路的充實感。此後生活忙碌且經濟拮据,但我茫然的身心卻因此一步一步感受到修復,除了上課之外,還開始積極融入社會,到處去打工。

在東京藝大第二年時,上雕塑實習課,讓我獲得了很多新的感觸。我對「美術」的概念,一向只停留在繪畫之類的平面作品中,當我第一次用黏土堆疊模仿出人像頭部樣貌、使用金屬在空間中製作出立體造型時,才更加意識到,原來這個世界竟然是這麼立體的。

看著立體的世界表現出立體物,本以為是最自然不過的事情。如果說繪畫是將立體的世界轉換成平面,中間可能需要藉由像是透視技法,才能讓實體在平面上看起來寫實立體;那麼製作雕塑則是看著立體的東西,很直接地就在空間中加加減減創造出另一個立體的對象。我不禁感覺人類最初開始創作的時候,立體雕塑會不會其實比那還得經過想像轉換維度的平面繪畫,更為直觀原始呢?

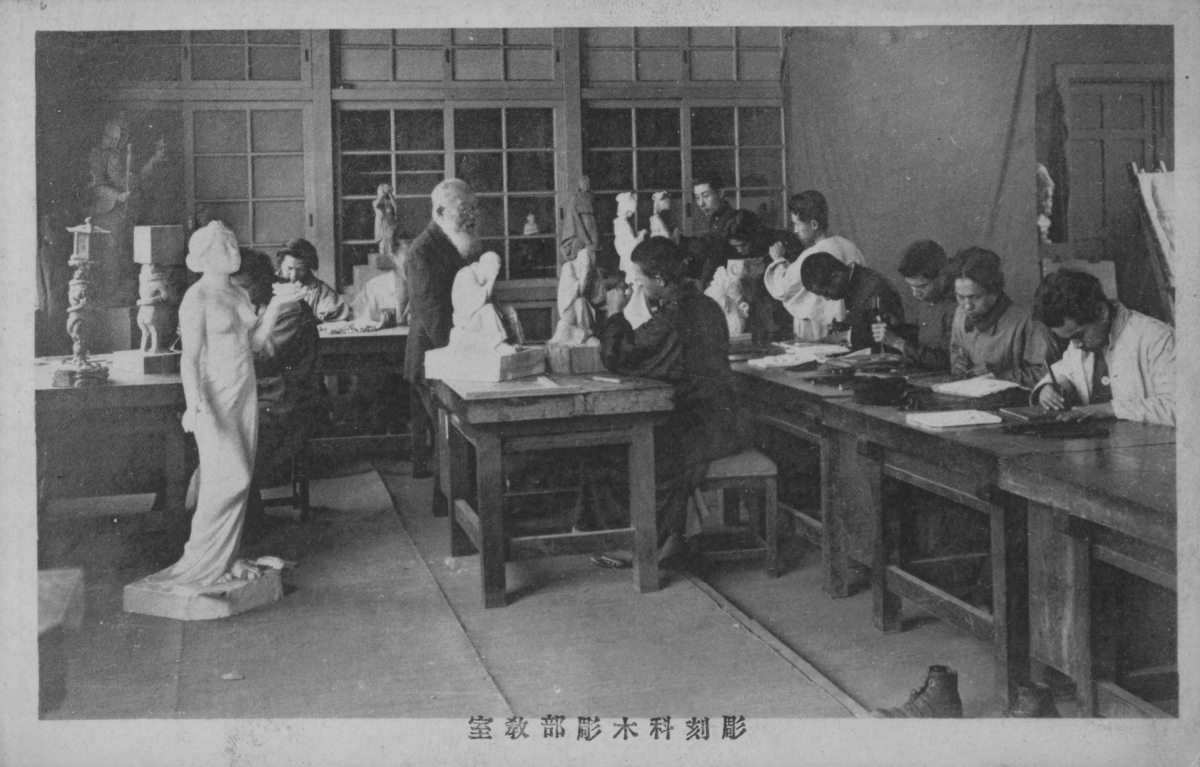

彫部教室繪葉書」 財團法人陳澄波文化基金會提供(收錄於《黃土水與他的時代》)

當時我住在改建前的藝大老舊宿舍,距離學校很遠,有時還會有老鼠跑出來逛大街,但由於在東京,實在很難再找到房租這麼便宜的地方,因此還是有不少學生會選擇入住。老宿舍裡一戶有六七個人共同住在一起,當時我因此接觸了不少其他創作科系、音樂系的學生。雖然我的口才從小到大一直都沒有什麼進步,但隨著這些與他們交流的經歷,也慢慢瞭解自己已經有了改變,可以是進入「語言」界的人了。

終於,我迎來了第二次畢業。為了尋找畢業論文題目,我決定要去一趟臺灣。當時的我,已經知道東京藝術大學的前身,也就是東京美術學校,曾經有過不少臺灣留學生,而第一位入學的就是雕塑家黃土水。最初,我一點也不確定到底這個陌生的雕塑家,是否值得成為我的研究題目,但仍姑且抱著「先去看一看吧」的心情出發了,這是我的人生中第一次短期居住在全然陌生的海外,而與當地或海外朋友交往的經驗,令我打開了人生視野嶄新的一扇窗。就在2008年到2009年期間,許多機緣讓我遇上不少黃土水的作品。

2008年秋天我從臺灣回來後,也開始嘗試在日本開始尋找黃土水的作品。比如前往神奈川縣立商工高校調查,或是去拜訪住在東京的高木友枝外孫板寺一太郎老師和慶子夫婦,我因此能夠親自看到黃土水製作的高木友枝像。接著,那時同樣也在研究臺灣雕塑史的朱家瑩,有一天忽然與我聯絡,說她在網路上看到日本佐渡島的一所公園裡,竟然有一尊黃土水製作的山本梯二郎的胸像!於是我鼓起勇氣試試看直接打電話給當地區公所確認,甚至很幸運地連絡到山本家後代山本修巳先生,這些都讓我很驚喜又緊張。

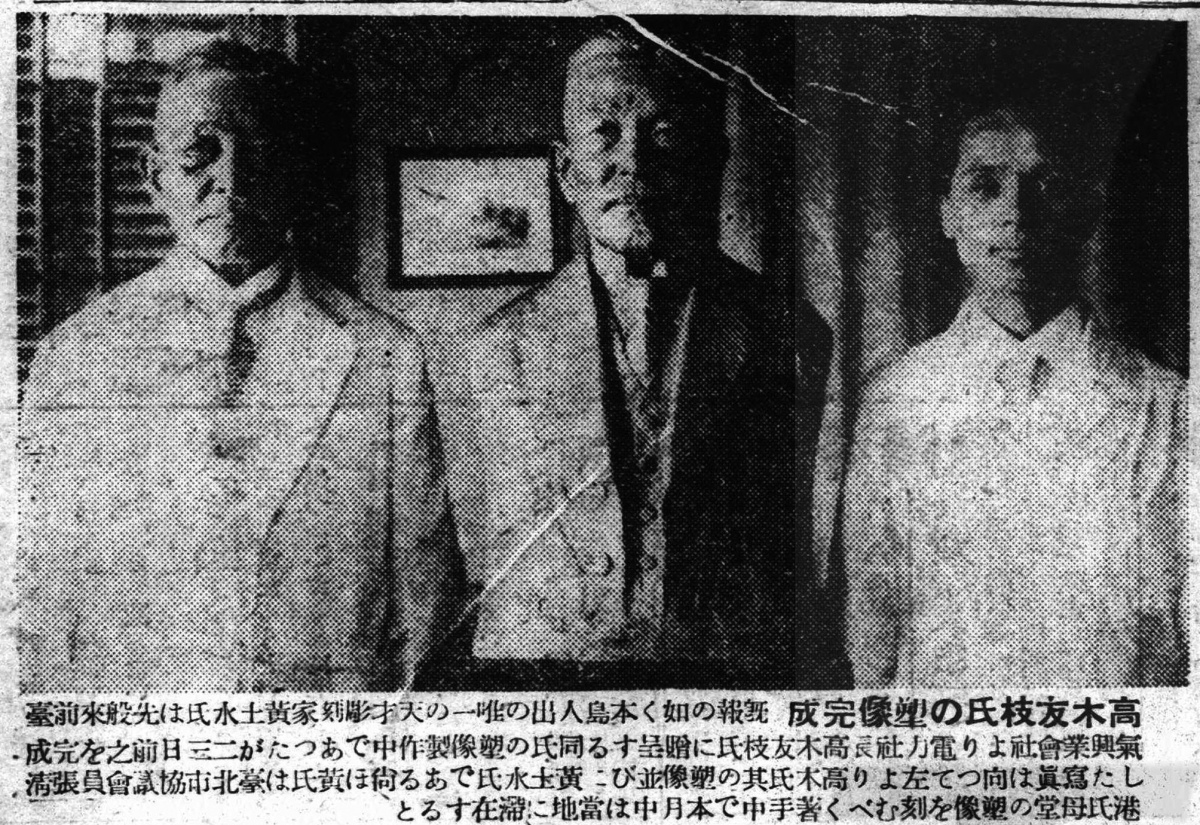

版・1929年6月4日(收錄於《黃土水與他的時代》)

2009夏天,我一路換乘新幹線又搭渡輪,終於到達遙遠的佐渡島。想到之前連打電話也很容易緊張的自己,真不知是從哪裡突然湧出的膽量敢這麼做。2009年秋天,我又花了辛苦打工存下來的一筆錢,再次飛往臺北,直奔太平國小探訪〈少女〉胸像。實在很感謝林炳炎先生當時除了幫我引介板寺老師之外,還特地帶我去參觀臺灣電力公司社長宿舍,這是黃土水曾經與高木友枝面對面,製作肖像的地方。

在改寫本書的過程中,我讀到了東京高砂寮長後藤朝太郎的回憶錄,說自己來臺時認識了20歲左右的青年黃土水,接著在1915年9月,還帶著他一起從基隆搭乘輪船前往東京。上船之前,後藤意外感染了嚴重的風土病,在當時,登革熱這一類的風土病仍有很大的病危風險,照顧起來也不輕鬆,但黃土水並不介意,很細心地在一旁看護後藤。就這樣,黃土水從大海上晃悠的船艙,一路照顧後藤上岸,接著繼續護送他,一起搭車前往東京小石川後藤的住處,整段旅程,黃土水都陪著這位陌生的日本人一起行動。

黃土水一定從沒想過,他的人生轉折的第一頁與新篇章竟是如此開啟的;而後藤也因為這個緣分,在日後,成為非常積極支援和幫助黃土水的貴人之一。這也不禁令我回想起了自己,考上東京藝大後,從故鄉京都車站搭乘新幹線前往東京時,景色不斷倒退,但我必須前進去面對未知未來的感覺,以及在那之後聯繫上的許多難以想像的緣分,忽然深感共鳴。

自從2008年開始調查黃土水後,一路攻讀碩士班與博士班,直到博士班第三年時拿到了獎學金,才總算有鬆了一口氣的感覺。在這之前的六七年間,為了賺取學費和生活費,有時一周五天或三天都必須兼職工作,剩下時間才有辦法分配去研究所上課,以及留給自己思考的時間,心裡始終都充滿著焦慮和對未來的不安。但此刻再度回頭檢視,那段時期正是我人生中的最青春的時代,也就在這麼好的時候,結識的人們、實際一步步走過的踏查,都成為了我日後研究發展上最重要且關鍵的基礎。

我的研究從一個本來不怎麼有名、未知的雕塑家,後來發展出能夠連結關注更多的臺日雕塑家,甚至將要進一步跨向韓國或滿洲國近代雕塑史進行新的研究對話,這一連串的發展都是我過去想像不到的。而串聯這些歷程的核心主軸黃土水,就像老朋友一直在我身邊。這本書的出版,讓我覺得,我好像也繞了很長、很長的遠路後,現在終於走回來,好好為他整理出一份研究成果,不知是否真的能夠為他的作品以及生平,向各位讀者提供更公允的看法,此時此刻,我真心感到無比高興,但同時又備感緊張。●

|

|

|

作者簡介:鈴木惠可 日本東京大學總合文化研究科博士,現任中央研究院歷史語言研究所博士後研究員,研究領域為近代臺日雕塑史。參與撰寫顏娟英、蔡家丘總策畫《臺灣美術兩百年》(春山出版社,2022),相關研究發表於《日本殖民地研究》、《近代畫說》、《雕塑研究》、《現代美術學報》等期刊。 |

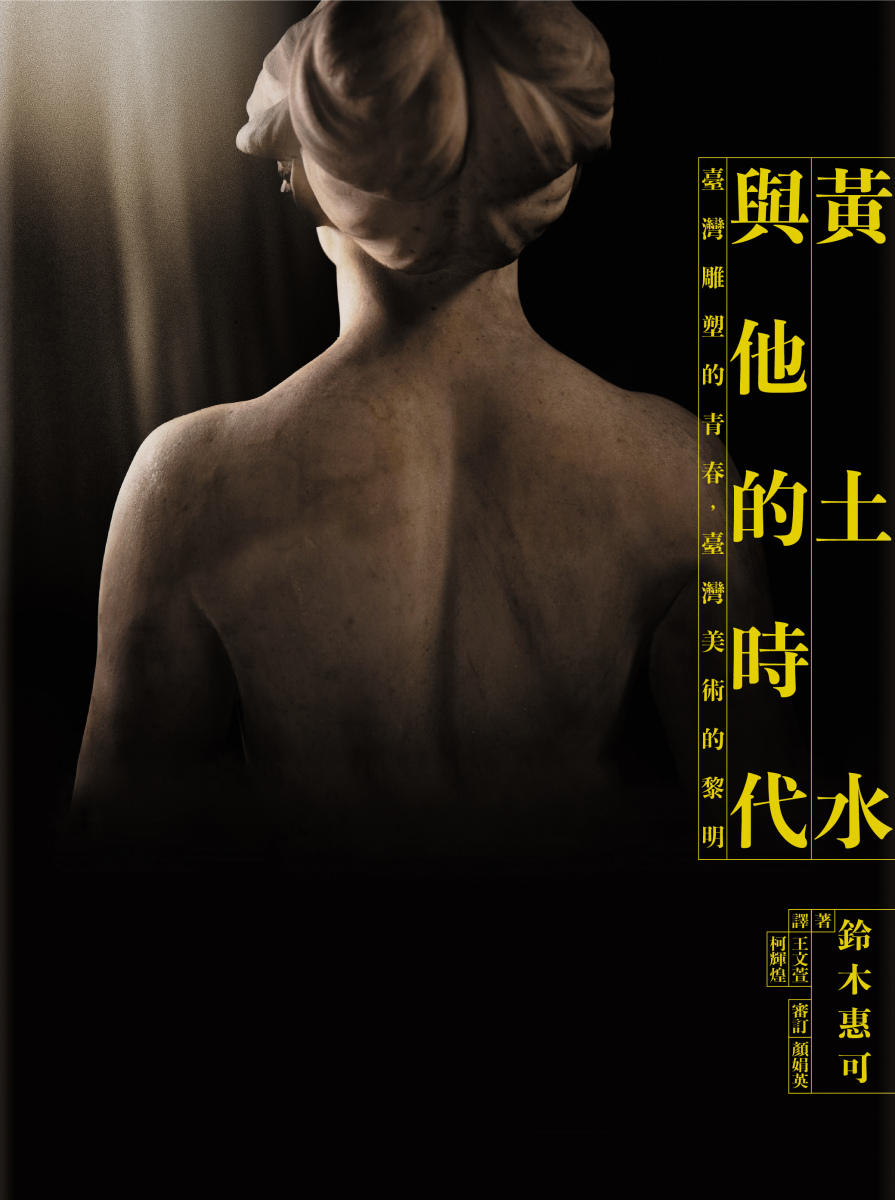

黃土水與他的時代:臺灣雕塑的青春,臺灣美術的黎明

黃土水與他的時代:臺灣雕塑的青春,臺灣美術的黎明

漫評》暴力、性與死亡下,扮演不知悲傷為何物的小孩:讀安西水丸《青之時代》、《東京輓歌》

在疫情解封後,終於能前往久違的東京,或者用人們常戲稱的「回到」日本。數年相隔,渴望重遊魂牽夢縈的舊地,也有許多不曾去過的景點想探訪。回想過去幾年,疫情嚴峻時,熱愛台灣的日本友人不時來訊請託代購、彼此交換必去的台日景點、互相取暖。位於東京青山表參道的山陽堂書店,就是在這過程浮出的地點。山陽堂書店讓人景仰的原因,除了經營了130年的老字號,關鍵或許是長期與書店合作、鼎鼎大名的插畫家安西水丸。

安西和山陽堂結緣於2011年,當時迎接120週年的山陽堂書籍銷量下滑,讓就讀大學的第五代傳人萬納嶺(まんのう りょう) 提議在店內二樓增設畫廊。畫廊籌備期,新潮社編輯居中安排介紹安西水丸給萬納嶺,讓雙方開啟了合作關係。此後每年夏天,安西都會在山陽堂畫廊舉行個人原畫展,即使在安西2014年離世後仍持續不斷。日本友人向我推薦2022年安西水丸圖文展「一本の水平線」,在我抵達日本時早已結束,但主題書和週邊依舊陳列在通往二樓的書店角落,自成一明亮通透的小宇宙。

(圖片來源:Crevis株式會社官網)

「一本の水平線」圖像有著簡潔線條和色塊,在有限空間堆疊出獨有的氣圍,就像安西在1994年受採時所說:「我的線是畫在開闊處才會活起來的線。不是重疊後才會活起來的線。總覺得我是透過一條線來展現自我,因此會想盡量只運用有生氣的線,千鈞一髮地去表現。」

安西水丸和作家村上春樹自從1981年起便長期合作,安西繪製了許多村上作品的封面,並進行許多圖文的共同創作,連安西水丸本名「渡邊昇」都成為村上頻繁使用的小說人物姓名。安西的圖像作品多半是對日常片段或靜物的截取,再包裹上獨特的個人美學。其作品風格,甚至讓村上在《蘭格漢斯島的午後》新造了名詞「安西水丸性」,將其比擬形容為「在一家樸素而氣氛良好的酒吧吧台寫信給友人的情況」。然而,會讓人在吧台寫信傾訴的不見得都是美好的瞬間,有時可能出於生活的緊張和衝突,或接近美國畫家愛德華.霍普(Edward Hopper)名畫《夜鷹》(Nighthawks)的寂寥。

在這靜謐、甜美的表面下,似乎隱隱潛藏著某種難以言說的陰暗。畫面之下佈滿著近乎與現實斷裂的縫隙,是安西水丸作品給我的一貫感受。這種張力隱匿在安西的插畫乃至文字作品中,多半處於模糊的樣態,在看似恬靜怡人的畫面、表現出大叔趣味的字裡行間,提供著無聲卻深沉的厚度。然而,翻開安西的短篇漫畫集《青之時代》、《東京輓歌》,卻能見到他在早期作品中,卻毫不保留地完全展露。

《青之時代》、《東京輓歌》收錄了安西水丸在漫畫月刊《GARO》(ガロ)連載的早期作品。安西會在以刊載異色、另類、前衛漫畫作品著稱的《GARO》發表漫畫,算是無心插柳的意外。

1942年出生於東京赤坂的安西水丸,美術科畢業後,進入日本知名廣告公司電通 (でんつう)工作,後前往美國紐約ADAC設計工作室任職。在商業設計領域小有成就的他,1971年回國加入平凡社擔任藝術總監。在編輯同事嵐山光三郎居間牽線下,1974年嵐山先是讓安西水丸的漫畫,在他於《GARO》執筆的專欄中登場,之後安西更將嵐山的小說〈怪人二十面相之墓〉改編為漫畫,也正式確立了「安西水丸」的筆名。接下來3年,安西每個月都在《GARO》發表漫畫作品。

AO NO JIDAI © 1980, 2021 Anzai Mizumaru Jimusho / Crevis Inc., Tokyo.)

AO NO JIDAI © 1980, 2021 Anzai Mizumaru Jimusho / Crevis Inc., Tokyo.)

進行漫畫連載時,安西已經32歲。到了中年才開啟創作生涯的這點,和村上春樹十分相似。然而,若放眼日後安西的創作人生,這樣意外的連載似乎又像是刻意為之的安排:從平面設計師搖身一變成為「漫畫家安西水丸」,間接促成了日後「插畫家安西水丸」的誕生。

安西曾於受訪時,提到《GARO》的發表經驗,如何刺激他進行轉型、把自己設計過剩的傾向一一「洗滌」,找到表達情感和維持內斂筆調間的平衡而建立個人風格,讓後來的讀者有機會一睹安西的內心世界。

《青之時代》、《東京輓歌》所收錄的作品都帶有強烈自傳性色彩。安西從小身體虛弱,患有嚴重氣喘,加上3歲那年父親病逝,於是搬到千葉縣千倉的外婆家,高中才重返東京。兩部漫畫便以移居兩地的少年回憶,作為開展故事的核心。無論是藉由第一人稱或第三人稱視角進行敘事,安西筆下主角始終帶有外來者格格不入的冷靜特質,表現出纖細入微的人間洞察力。

除了改編自小說〈怪人二十面相之墓〉的出道作有著較為明確的敘述軸線外,其他漫畫短篇讀起來更接近敘事詩。雖然情節主題連貫,卻有著跳躍、斷裂的圖像敘事型態,短篇彷如不同插畫拼接而成,卻在留白之間彼此銜接,創造出意外和諧的自然律動。

(〈清志〉《東京輓歌》Ⓒ Masumi Watanabe, 1989, Chikumashobo Ltd., Tokyo)

(《東京輓歌》Ⓒ Masumi Watanabe, 1989, Chikumashobo Ltd., Tokyo)

安西曾這麼說:

(《東京輓歌》安西水丸/鯨嶼文化 Ⓒ Masumi Watanabe, 1989, Chikumashobo Ltd., Tokyo)

(〈冬日望遠鏡〉《青之時代》安西水丸/大塊文化

AO NO JIDAI © 1980, 2021 Anzai Mizumaru Jimusho / Crevis Inc., Tokyo.)

安西堅持運用圓筆作圖,是由於發現圓筆畫出的簡單線條,就像體內「精神狀態」的顯現。安西每則漫畫都是用詩意串起的16頁幻燈片。與其說是透過簡筆素描來復刻現實世界,不如說他跨越虛實的邊界,立於超現實之上,摹寫內心對外在世界的主觀感知:不合正規比例與視角的人物構圖;刻意塗黑人臉五官、角色身影及物件;不時出現背對讀者、側臉向後凝視的全裸女性......這些折射現實的幻象,伴隨著簡約的文字敘述,一層層剝離讀者習以為常的日常表面,突兀的暴力、性與死亡,呈現生活內裡的不安,折射出少年安西躁動的潛意識狀態。

(〈東京輓歌❹〉《青之時代》安西水丸/大塊文化

AO NO JIDAI © 1980, 2021 Anzai Mizumaru Jimusho / Crevis Inc., Tokyo.)

《青之時代》、《東京輓歌》兩部漫畫集,不約而同收錄了〈火車〉這篇作品。

安西在〈火車〉描寫了從千倉到東京、從少年回憶到類似法國電影新浪潮的虛構場景。《青之時代》、《東京輓歌》就像是安西水丸赤裸裸的自我剖析,喃喃囈語著那伴隨著父親消失的童年。外表的他依然像是天真開朗的孩子,但內心卻有著令人難以直視的糾結和混亂,一直到數十年後,安西才藉由漫畫表達,不時偷偷挑動讀者的心房,接著再次埋藏於看似趣味且平靜的畫面中,或在隨筆遊記裡,繼續扮演著不知悲傷為何物的叨唸中年大叔,偶有難掩的憤怒或愁緒一閃而過。

這是《青之時代》、《東京輓歌》之所以動人的原因:這不只是安西水丸創作的原點,更是他靈魂最真誠的面容。

(《青之時代》安西水丸/大塊文化

AO NO JIDAI © 1980, 2021 Anzai Mizumaru Jimusho / Crevis Inc., Tokyo.)

(〈火車〉《青之時代》安西水丸/大塊文化

AO NO JIDAI © 1980, 2021 Anzai Mizumaru Jimusho / Crevis Inc., Tokyo.)

繼承安西水丸衣缽,同樣擅長隨筆和繪本作家長女安西KAORI在一篇追憶父親的文字中寫下:

翻開《青之時代》、《東京輓歌》,那千倉海浪的巨響瞬時迎面而來。倘若你再細細聆聽,將會察覺:發出轟鳴之聲的不只是海浪,還夾雜著無助少年在天地之間吶喊著哀傷。●

青の時代

作者:安西水丸

譯者:黃鴻硯

出版:大塊文化

定價:400元

【內容簡介➤】

東京エレジー

作者:安西水丸

譯者:黃鴻硯

出版:鯨嶼文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:安西水丸(Mizumaru Anzai)

本名渡邊昇,日本知名插畫家、漫畫家、小說家、設計師,以及繪本作家。1942年出生於日本東京都,日本大學藝術學部美術學科畢業,曾任職於日本電通,後赴美任職於紐約ADAC設計公司,後返日擔任過平凡社藝術總監。因為小說家嵐山光三郎的推薦,安西水丸開始在《月刊漫畫GARO》(《月刊漫画ガロ》)發表一系列漫畫作品,1981年後更開始成為獨立插畫作家。

安西水丸著作無數,臺灣曾翻譯引進他的兩本著作:《你說,鳥取到底有什麼?安西水丸的鳥取民藝散步》(遠足)、《東京美女散步》(時報文化)。他曾在《月刊漫畫GARO》發表過無數膾炙人口的漫畫作品。安西水丸2014年3月19日不幸辭世,享年71歲。他一生獲獎無數,曾榮獲「朝日新聞廣告獎」、「每日新聞廣告獎」、1987年日本年度繪本作家獎(グラフィック展年間作家優秀賞)與1988年十日劇讀者評選獎(キネマ旬報読者賞)等。

譯者簡介:黃鴻硯

公館漫畫私倉兼藝廊「Mangasick」副店長。《漫漶:日本另類漫畫選輯》翻譯與共同編輯者。近年為商業出版社翻譯丸尾末廣、駕籠真太郎、松本大洋的漫畫作品,也進行逆柱意味裂、不吉靈二、好想睡、Ace明等小眾漫畫家的獨立出版計畫,幾乎每天都透過Mangasick臉書頁面散布臺、日另類視覺藝術相關情報。

Mangasick |官網|臉書|方格子

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量