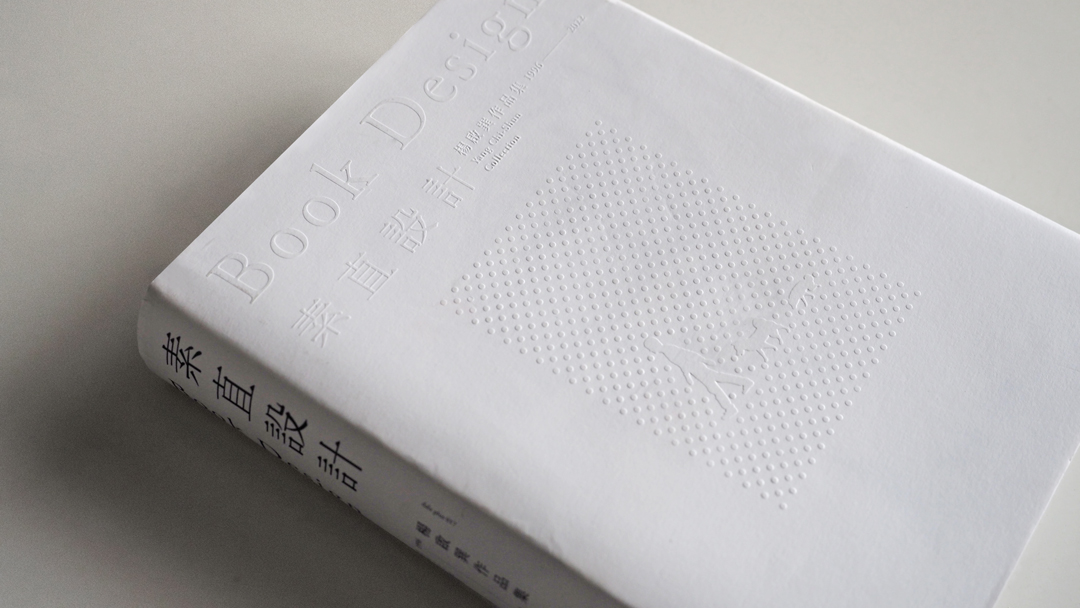

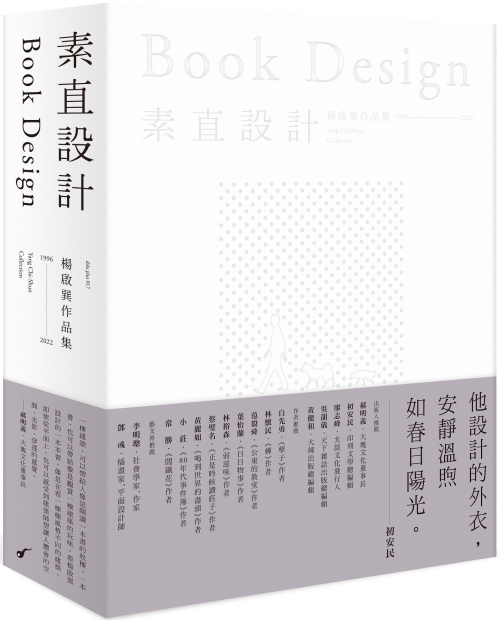

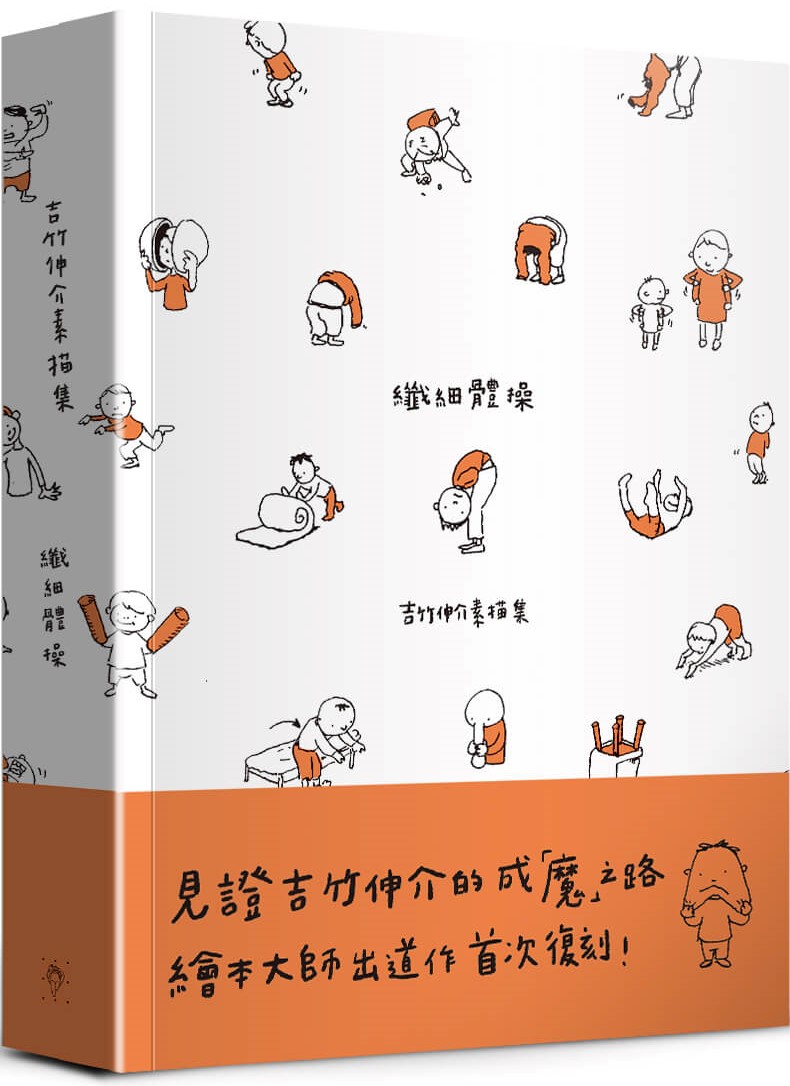

投身平面設計迄今已30年的楊啟巽,向來以素雅且精準傳達文本意象為特色。近期他出版作品集《素直設計》,從歷年上千件書籍設計作品中精選出200件,每篇都附上自我評析的文字說明,分享設計理念。

日前,楊啟巽與同樣擁有豐富平面設計經驗的設計師、薄霧書店店長蔡南昇對談,兩人分享初入書籍設計領域,從手工照相排版時代至今日AI時代的經歷變化,以及彼此在書業設計現場的第一手觀察。

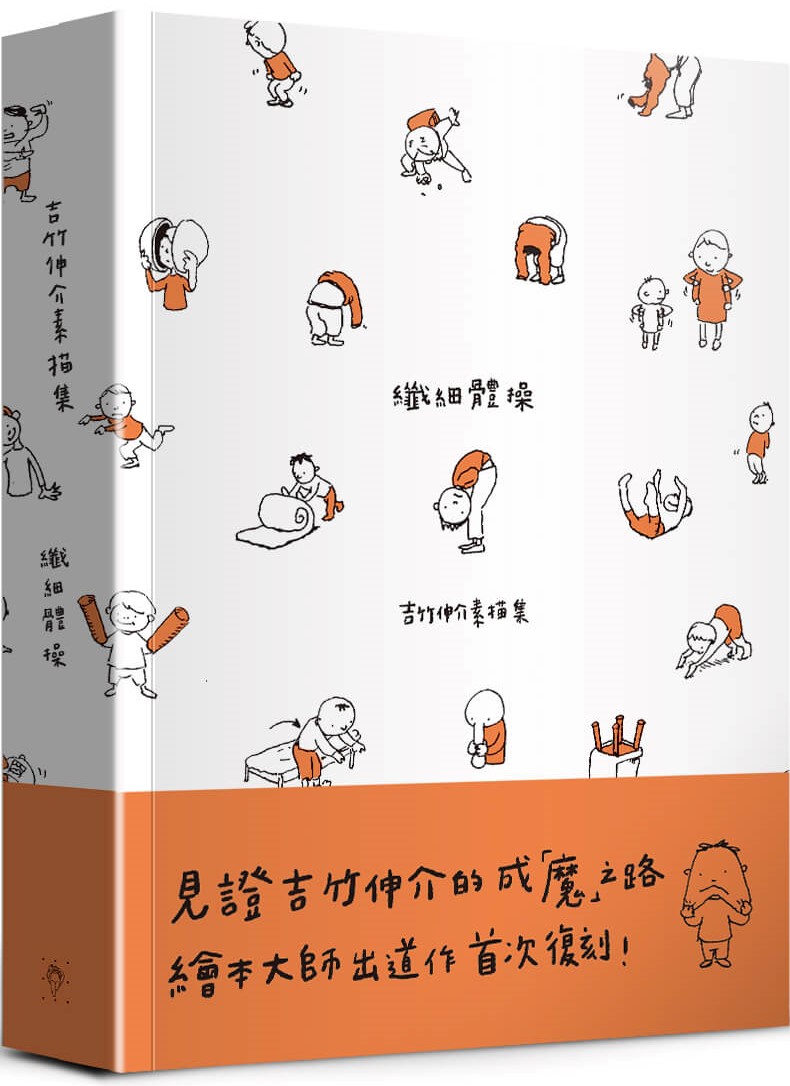

《素直設計》收錄楊啟巽30年來的書籍裝幀代表作。

➤設計是手的挪移加上個人想像

進入平面設計領域之前,兩人都是愛畫畫的少年。美工科系出身的楊啟巽自陳從小熱愛繪畫,剛退伍準備謀職時,本想找插畫相關的工作,「可是一個剛退伍沒名氣的人,案子什麼時候來都不曉得」。後來他在報紙分類廣告上看到出版社應徵美術編輯,就此進入出版產業,成為設計工作者。

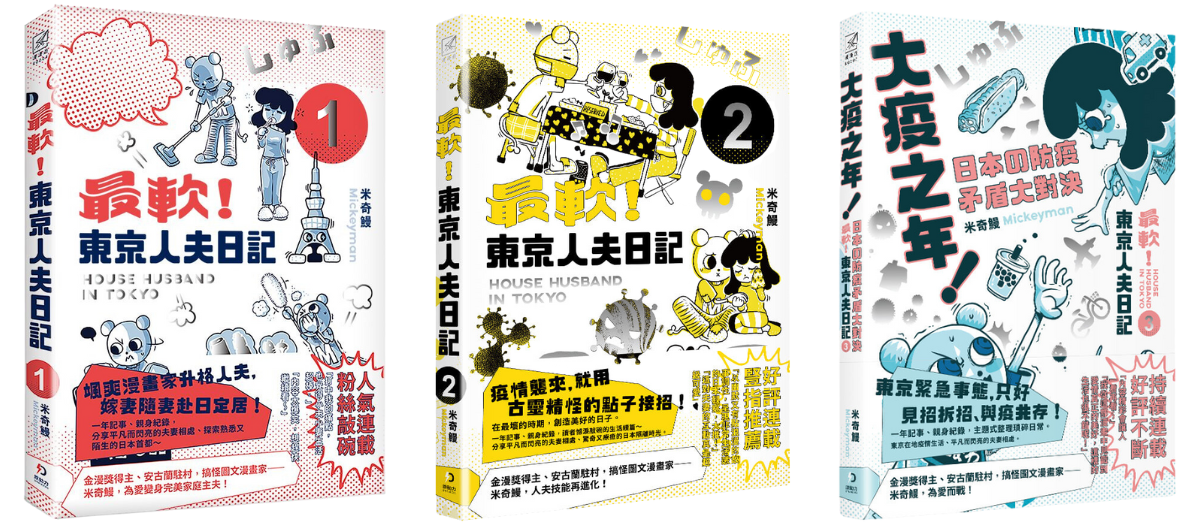

「我跟你的經歷有點不一樣,」蔡南昇說:「我小時候就想要當漫畫家,所以我還沒退伍、還在軍營的時候,翻《寶島少年》看到裡面有個應徵漫畫助手的小欄位,就把我的作品寄過去,然後中了,我就馬上上台北!」

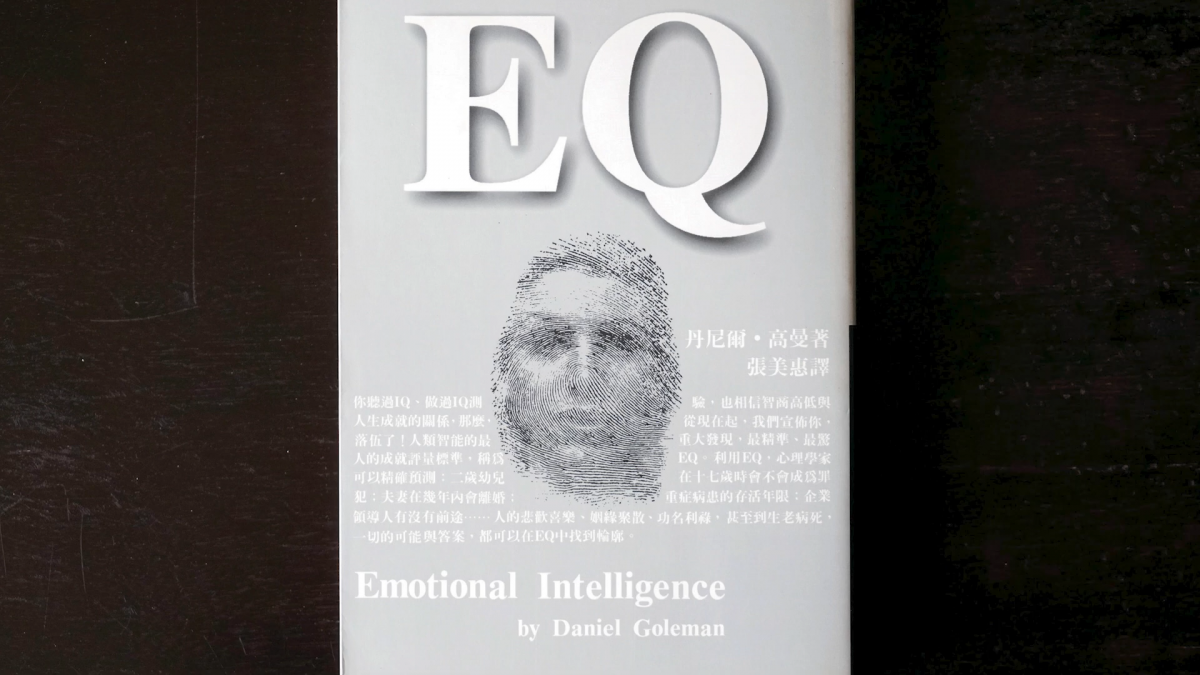

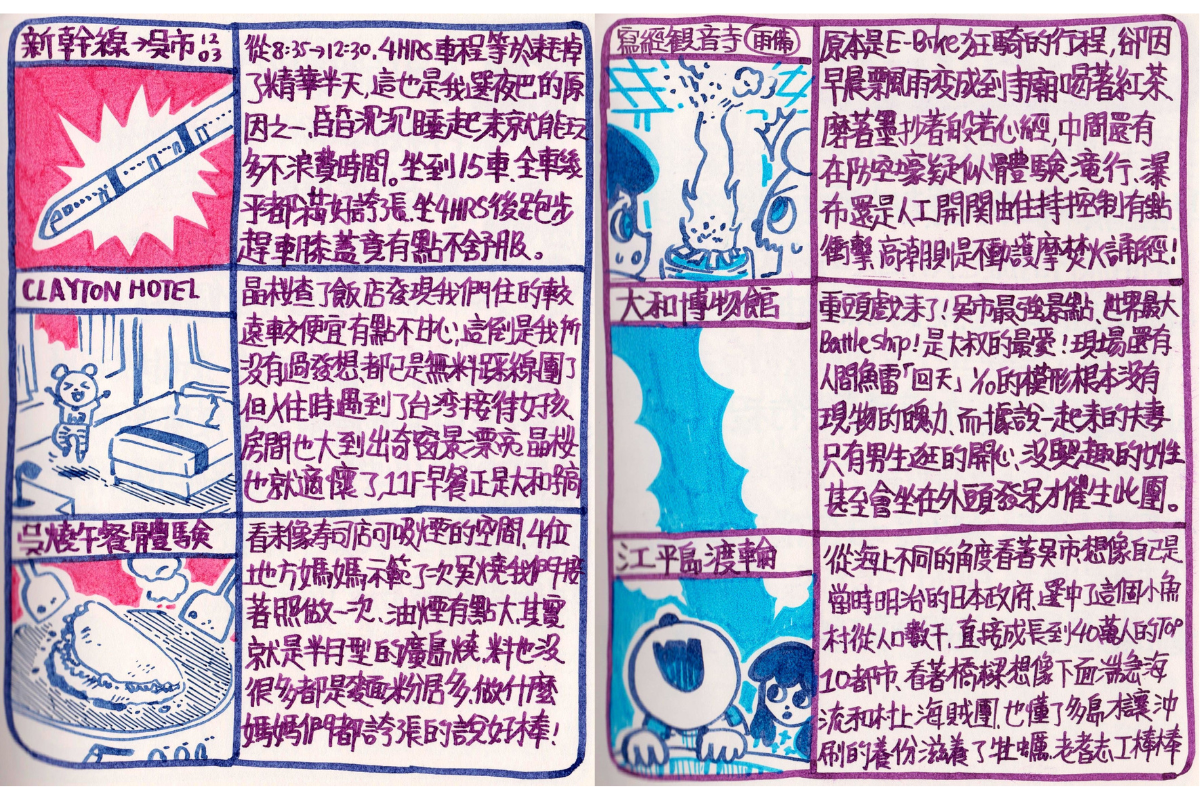

楊啟巽進入出版社時,還是極為仰賴手工照相拼版的時代。他秀出《EQ》的書封說:「這應該是我做過最賣的書。」當時這部暢銷書再版時印量已高達40萬冊,以現今來說的確難以想像。蔡南昇也回應:「現在翻回以前出版的書,有時候看到版權頁上寫60、70刷,都會嚇一跳!」

《EQ》於1996年首次出版,提出情緒智商(EQ)對生活影響廣大的論點,是至今仍具影響力的著作。

回到《EQ》書封上顯眼的兩個英文字母,揚啟巽提到其中設計的眉角:「當時非常流行在書名下面襯一個陰影。這個陰影是特地先把照相的字型做好,請版廠出陰影的網片,然後做在手工稿上面。」兩人感嘆「前電腦時代」手工完稿的繁複,一開始就從電腦軟體入門的年輕一輩設計師恐怕難以體會。畢竟現在想在字體上製作陰影效果,只需要打開Photoshop、點選陰影效果,3秒之內就能完成了。

蔡南昇歸結,在手工完稿的時代做設計,其實挺有手工業的感覺,設計全憑剪貼與挪動,只能在有限的版面上想像成果。「我們必須買一張方格紙,把照相打字的東西剪下來、黏貼上去。然後照片不是直接黏上去喔,要拿描圖紙在上面畫一個框,畫一條斜線,標示幻燈片照片的指定位置。要刷淡或其他效果也要標注上去,一切都憑想像。」

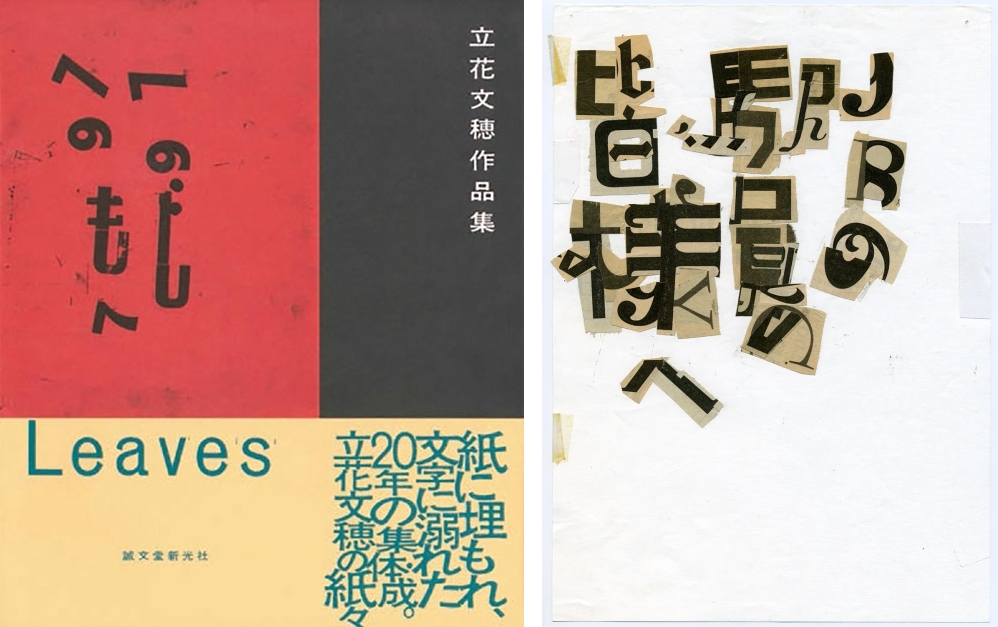

但過去不表示過時。蔡南昇以日本設計師立花文穗的作品集《LEAVES 立花文穗作品集》為例指出,立花雖是日本當代平面設計師,但擅長以類似剪紙的手法,回應過去的手工排版思維,創造出獨具個人魅力的文字layout,韻味十足。

立花文穗作品集《LEAVES 立花文穗作品集》,右為曾入圍TOKYO TDC賞的設計作品。(圖片來源:TOKYO TDC)

➤從手工業時代邁入電腦時代

在排版軟體問世以前,書籍的編排設計沒辦法「所見即所得」。如今透過電腦製稿,不管是字級放大、扭曲,照片疊加特效、濾鏡,或各式各樣的筆刷效果,自由至極。兩人在經歷這段轉換階段時都意識到,設計已不再受紙張版面和手工剪製的方法限制,設計創作的手法也逐漸鬆綁了。

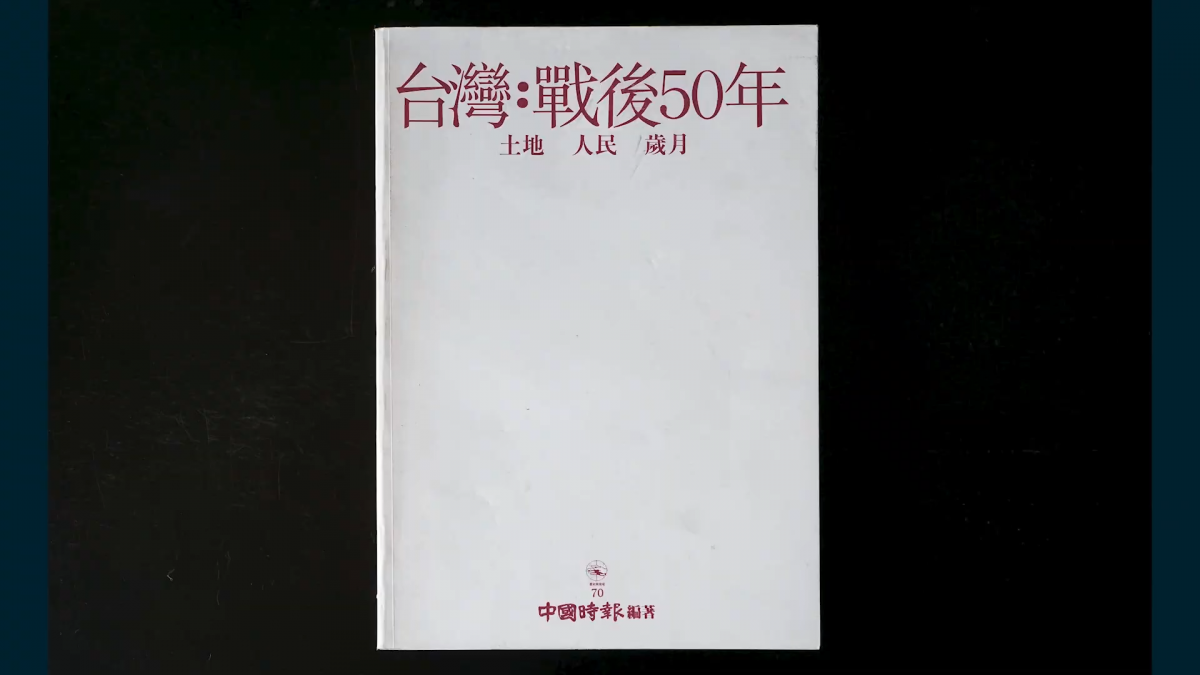

楊啟巽提到:「《台灣:戰後50年》是我開始用電腦做的第一本書。」當時任職的出版公司開始推行電腦化,找來資訊公司的工程師,手把手教學排版軟體QuarkXPress的使用技巧,所有人都是邊做邊學。正巧《台灣:戰後50年》內容匯整了二戰結束50年來,台灣在政經、社會、文化等各層面的變遷,資訊量跨度非常龐大。楊啟巽拭汗表示,製作過程中真的深刻感受到電腦的便利性。

《台灣:戰後50年》書封,是楊啟巽首次以電腦排版執行的書籍設計。

蔡南昇回想起自學設計的歷程,無奈笑道:「當時我剛接觸排版,用的也是Quark,但讓我很吐血的是,Quark不像InDesign是可以一直undo(復原)、undo、undo。Quark只能undo一次……」

電腦剛普及應用於設計工作時,就如同現今剛起步使用AI繪圖的使用者,讚嘆科技在轉瞬間大幅進展之際,卻仍有相對受限之處。楊啟巽心有戚戚焉的附和:「沒錯,工程師都告誡我一定要隨.時.隨.地存檔。」

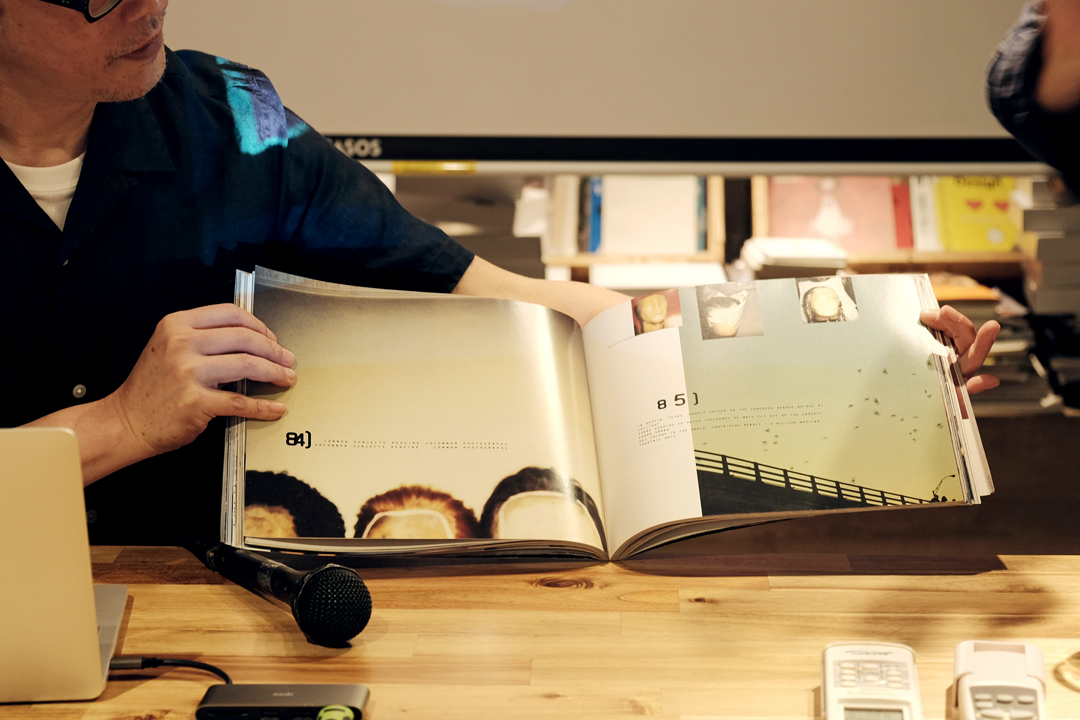

蔡南昇翻起桌邊的參考用書,攤開美國平面設計師David Carson的作品,說明設計業從手工時代進入電腦時代的面貌。上世紀90年代,Carson以前所未有的排版風格席捲設計圈。他使用破碎的照片以及解構的文字段落,極盡所能的使用電腦特效。當時的設計師深受影響,開始模仿這種風格,電腦彷彿無所不能,可以做到任何事情,市面上的設計也可以普遍看見這類風格的影子。「不誇張,就是全球性的大現象,設計師開始發瘋似的用電腦做實驗一樣。」

美國平面設計師David Carson作品在90年代極具前衛性,影響無數設計師。

➤用紙的變遷,設計師與他們的好夥伴

除了編排軟體,兩位設計師也談到印刷與用紙轉變的觀察。楊啟巽說:「以前為了合版省錢,書摺口很少能超過10公分。而且以前的封面只有銅版紙一個選項,只有亮P、霧P的差別。現在封面不管是紙種選擇,或者『後加工』上都豐富了許多。」

回顧剛進入設計領域時,自身對紙張、印刷的知識尚不完備,出版社編輯、印刷廠師傅和印務都是設計師們最好的請教對象。楊啟巽說,「出版社的印務可以算是我的印刷小老師,有問題我都請教他們。」

蔡南昇也打趣提起,他在書籍設計行業上貌似「升等」的瞬間:「記得我剛入行幫某家出版社做書封設計,那時候編輯會規定我說,那個紙你只能用銅版紙喔。終於到了某一年,好像是2007或08年的時候,我終於可以用到美術紙了!當時我超感動的。」

相較以往,現今的出版頻率與流通速度趨緩,書籍選紙的耐用度及連帶的倉儲成本都成為營運的一大考量。在書市規模相對縮減的現在,為什麼出版社反而採用更好的紙張、更精緻繁複的設計印刷呢?

楊啟巽解釋,現在書籍的珍藏性更高了,實體書籍「透過觸覺提供的閱讀感受」成為當今讀者注重的購買動機。「書買回去不僅是為了獲得資訊,你還可以觸摸它、感覺到它的印刷質地,享受書帶給你的快感。」因此,出版社在新書宣傳的精華時段,為了在實體及網路書店吸引到更多讀者目光,設計及印刷裝幀上無不費盡心思。

蔡南昇也觀察到許多獨立出版社「很敢用紙」,裝幀、編排也十分精緻。他說:「這可能是有點弔詭的現象,本以為出版社花更多成本或心力做書,書的品質上升,是因為獲利更高了,實際上卻好像不是這樣。」

➤書籍設計現場觀察

回顧歷年來的諸多作品,楊啟巽談起令他印象特別深刻的例子,其中也包含沒能被讀者看見的提案,譬如《紅房子》書封的第一版設計。

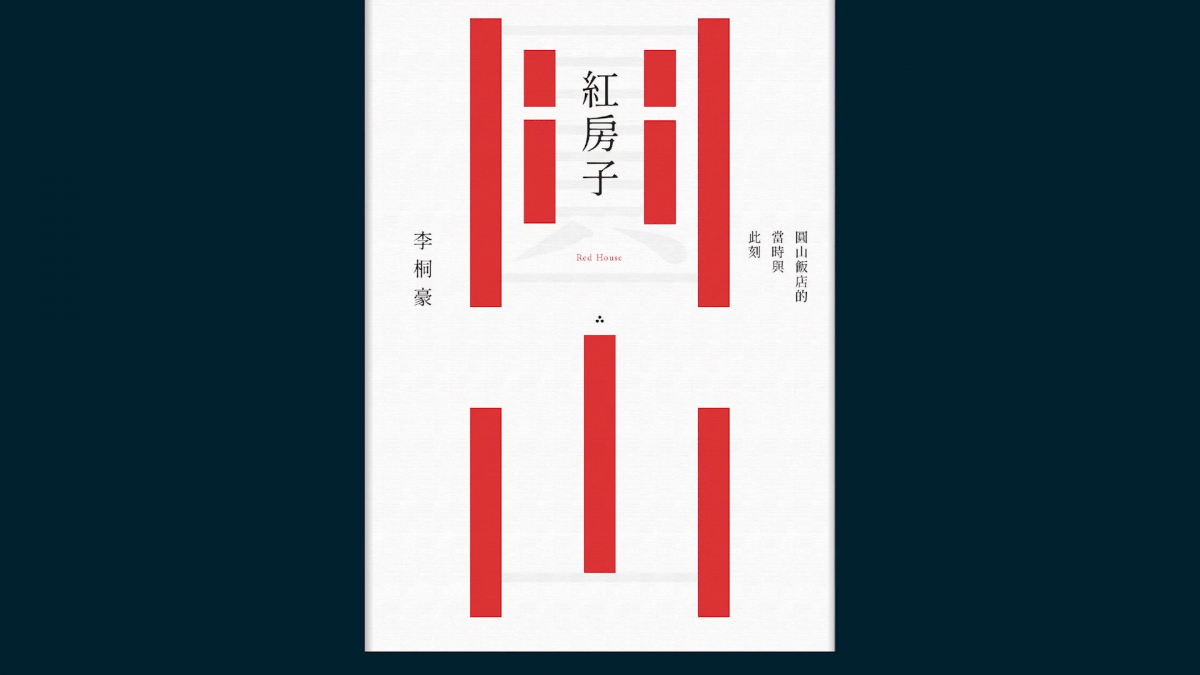

最初,楊啟巽以圓山飯店大廳柱子為直覺聯想,連結至「圓山」兩字,強調出直豎筆畫,營造出紅柱子的透視空間感,封面整體風格簡約俐落。沒想到寄出設計稿後,出版社回應,希望書封上能出現圓山大飯店的建築物主體。

《紅房子》第一版書封設計。

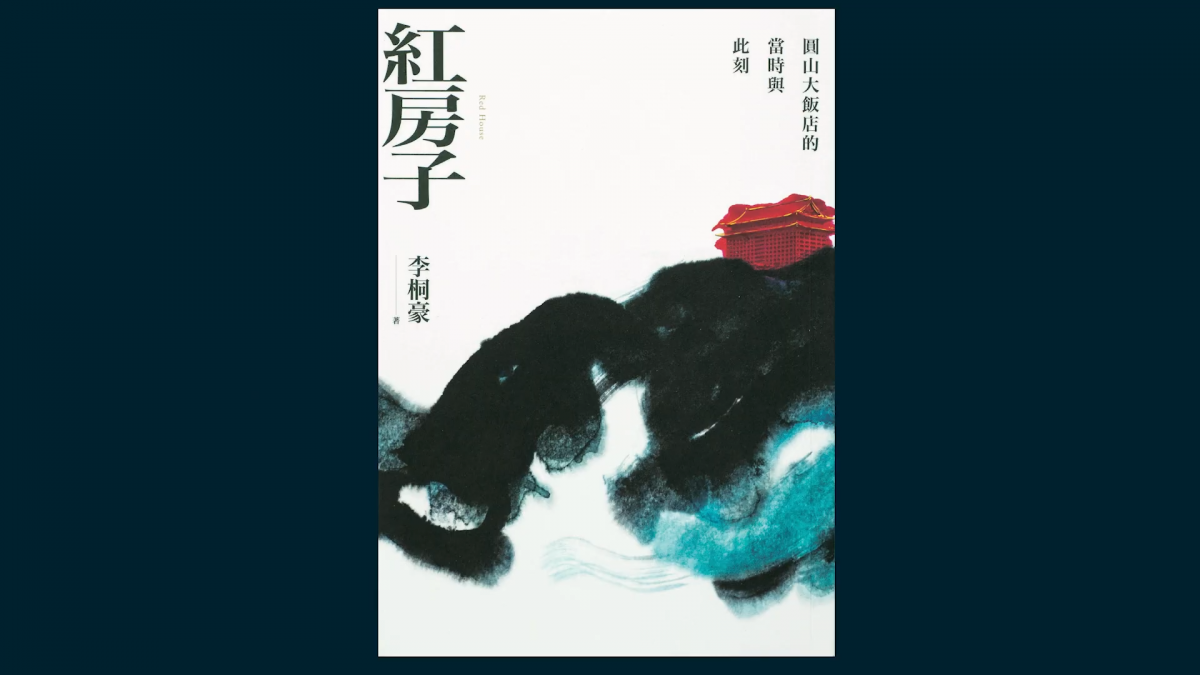

《紅房子》正式出版封面。

楊啟巽於是重新構思。他想起每回開車上高速公路,行經圓山大飯店時看見的風景。揮毫畫下占據山頭一角的圓山飯店,下方是氣勢磅礡的水墨山峰。攤開實體書封面,可以看見水墨筆畫橫跨正面、書背至封底。難以忽視的濃重筆觸,詮釋出圓山飯店在當時代重要的政經位置。這本書獲得了2022年第3季的博客來OKAPI書籍好設計。

蔡南昇則舉他為群學出版設計的《家鄉裡的異鄉人》,談到將自己的閱讀體驗融入設計的經驗。書裡描寫自由派的作者進入美國右派生活空間,嘗試理解他們的政治立場與情緒生成脈絡。蔡南昇以「不被理解的情緒」為題,在畫面上使用大量撕裂的紙張效果,同時在節省成本及營造觸覺效果的權衡下,使用覆蓋力強的網印印刷,再以單色白墨印於黑紙上,製造出強烈的視覺效果。

蔡南昇解說他為群學出版設計的《家鄉裡的異鄉人》裝幀。

從事書籍設計,也間接參與了社會當下的起伏與脈動。楊啟巽列舉太陽花運動3週年之際出版的《起初,是黑夜》,以及描寫西藏今日困境的《樂土背後:真實西藏》。與香港有關的系列書中,楊啟巽則以《一切閃耀都不會熄滅》為例。

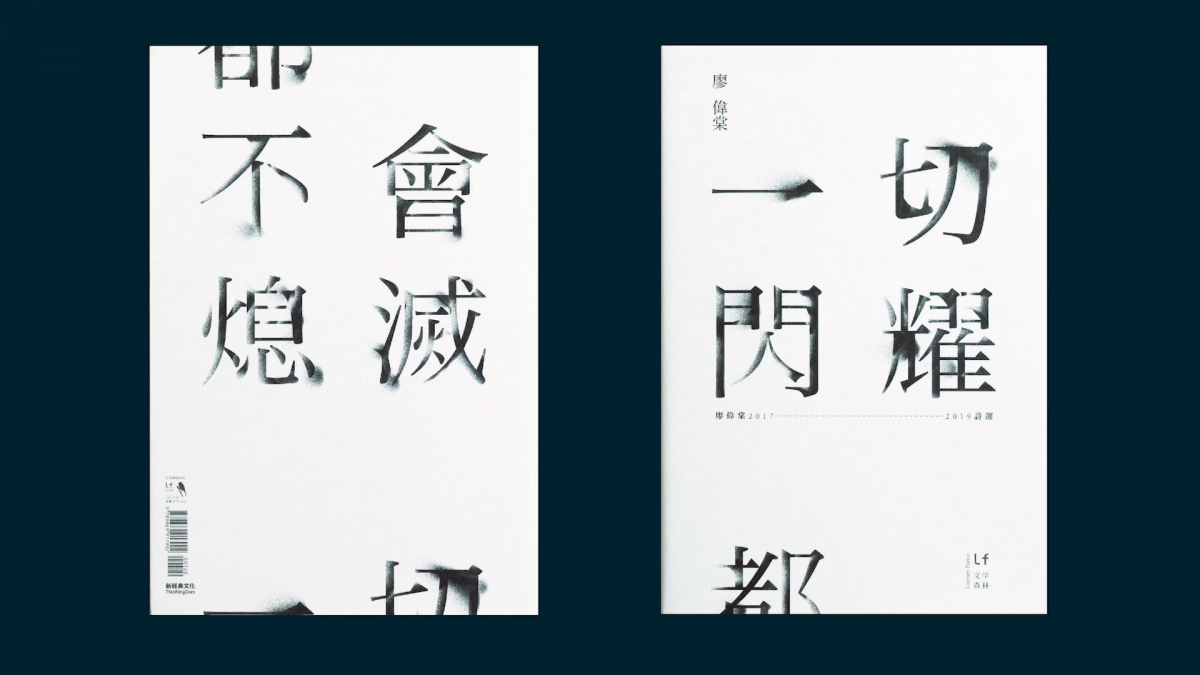

「《一切閃耀都不會熄滅》是第一本書名沒有完整出現在正封面的設計。」做這本書時,香港青年仍在街頭抗爭,面對嚴峻的生存考驗。楊啟巽以街頭可見的噴漆標語作為發想,將書名一分為二,得要從書封延續到封底才能完整閱讀。字體的噴漆效果,同時也帶有灰燼燃燒不全的破敗意象。

《一切閃耀都不會熄滅》書封,以文字的噴漆效果連結至街頭抗爭標語的意象。

以設計製造閱讀體驗,首先可以透過紙張或油墨印刷的選擇,來營造物理性的視覺與觸覺體驗。其次,兩位設計師都提到:將生活周邊的物件、抽象圖像、色彩作為設計元素,延伸文本的內容,藉由設計元素與讀者溝通,可帶來不同的感受。

兩人都表示,這也是他們熱愛書籍設計的原因之一。楊啟巽說:「可以很放肆的去想像一些有趣的、抽象的元素,也許旁人不一定能理解,但是我覺得做這個很快樂。這是我們做書的樂趣。」

➤台灣書籍設計環境成熟,可以盡情伸展手腳

對談的最後階段,楊啟巽有些難為情的展示他在1997年接受雜誌專訪的剪報畫面,其中提到他對未來書店陳列的想像:「各種材質,各種形式創意的書籍都會出現在其中。」「就像超級市場一樣琳琅滿目。」

楊啟巽當初對未來書店的想像,如今已成為普遍可見的風景。相較於過往清一色使用銅版紙印刷的時代,近20年的書籍設計可說是百花爭鳴,「真的完全可以跟外國比拚。」

蔡南昇深表同感的說:「其他國家的書封設計通常做得大方、素雅,相對來說,材質和印刷加工細節略顯單調。如果有心想從事書籍設計的設計師,台灣是很適合發展的環境。」

問及對未來想從事書籍設計的新進者,有什麼樣的建議?楊啟巽說,其實就是多看、多嘗試,不要怕失敗。而且要相信自己會慢慢建立出美感,別人便會喜歡你的作品。

蔡南昇補充說,設計師都需要有點雜學。因為有機會接觸到各式各樣的書籍,如果自己對內容都不感興趣,通常設計也難以捕捉到其中的趣味與靈光。

另一點則是樹立個人品牌。蔡南昇認為設計是一項綜合能力,也牽涉到自身能將案子引領向何種結果。如果影響力夠正面,便能超越很多規矩或成本的限制,趨向設計師想要表現的方向。

最後則是,設計師需要有敏銳感知社會變化的能力。蔡南昇說,想像未來設計的應用更加科技化,書籍設計師的角色會產生哪些新的變化?如果在多媒體時代,設計師也需要考慮到讀者閱讀內文的體驗呢?「為了達到這個目標,也許我需要對音樂或動態的專業有更多的了解。」

講座最後,楊啟巽表示,《素直設計》收錄的作品,可以看見他30年來設計歷程的變化,也都是自己很喜歡的書封設計。他謙虛地說:「不確定是不是可以供年輕創作者參考,但作為一份讀書的書單也是不錯,裡面的這些書都是非常好看的書。」

蔡南昇笑道:「對,我覺得留著會增值,有買有賺。還要麻煩大家多多支持有書讀的日子,謝謝,謝謝!」

➤番外:書籍設計師真的會看完手上這本書嗎?

Q:請問設計師要如何拿捏對於書籍內容的掌握度?因為自己在做書設計的時候,會覺得我永遠不夠了解內容,怕判斷不夠精準。我很好奇兩位會做些什麼設計準備?你們真的會看完這本書嗎?

楊啟巽:如果是好讀的書,我會把它看完(笑),但如果遇到比較艱澀難讀的書,我會建議:多跟編輯討論,聽聽他們的意見,找到一些應用在設計的關鍵字。

這是我比較取巧的做法。因為每個月的書稿實在太多了,不可能每本都看完。有些四、五百頁的書可能沒時間看完,就很需要多跟編輯溝通,因為他們一定是完整把書看完、最了解這本書的人。多跟編輯溝通,應該會給你很好的助力,這是我的經驗。

蔡南昇:我也要老實跟大家說,我不一定會把書都看完。我的另一個觀點是,我覺得設計師更應該把自己當作是一個剛踏入書店的讀者。

陌生的讀者看到書架上的一本書,你會對它產生什麼感覺?這個感覺有沒有精準的對到這本書要給你的感覺呢?我多半會跟編輯討論這點:你希望我把這本書做成什麼樣的感覺?

因為一本書可以有很多種不同的詮釋角度。比方跟愛情有關的作品,你到底是要做愛情很痛苦的那個悲戀的部分呢?還是要做那個感動、快樂昇華的部分?這些做出來的感覺都會不一樣,所以我會問編輯這本書希望傳遞的感覺。這樣一來我會很自然的想,如果我是個完全沒看過這本書的讀者,在書店看到這本書時,我可以感覺到它是在講什麼樣的事情嗎?

所以我覺得,設計師不用太糾結於這本書是不是一定要看完,而是我們的感覺有沒有被精準的傳達到對方那裡去。●

|

素直設計 Book Design—楊啟巽作品集1996-2022:Yang Chi-Shun Collection 素直設計 Book Design—楊啟巽作品集1996-2022:Yang Chi-Shun Collection

作者:楊啟巽

出版:大辣出版

定價:2000元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:楊啟巽

1969年出生,射手座。基隆二信高級中學美術工藝科畢。曾在允晨文化、漢光文化、時報出版擔任設計,1997年成立楊啟巽工作室。從事平面設計工作已經30年。經手設計製作的平面出版品約上千冊。

獨特的設計風格總是能完美詮釋每一本書。無論設計概念、用色上的調度、印刷紙品的挑選,總是能在仔細消化書籍內容之後,展現出令人驚豔且餘韻長久的作品。目前與擔任設計助理的妻子邱美春兩人,繼續做著熱愛的設計工作。

曾以《公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇》獲得第38屆金鼎獎圖書設計獎;《作家的書房》獲得台灣視覺設計獎印刷設計類鉑金獎、第39屆金鼎獎圖書設計獎,並多次獲得金蝶獎榮譽獎以及入選博客來OKAPI書籍好設計。

|

現場》從手工排版到電腦萬能,我們走過的裝幀設計師之路:楊啟巽X蔡南昇

投身平面設計迄今已30年的楊啟巽,向來以素雅且精準傳達文本意象為特色。近期他出版作品集《素直設計》,從歷年上千件書籍設計作品中精選出200件,每篇都附上自我評析的文字說明,分享設計理念。

日前,楊啟巽與同樣擁有豐富平面設計經驗的設計師、薄霧書店店長蔡南昇對談,兩人分享初入書籍設計領域,從手工照相排版時代至今日AI時代的經歷變化,以及彼此在書業設計現場的第一手觀察。

➤設計是手的挪移加上個人想像

進入平面設計領域之前,兩人都是愛畫畫的少年。美工科系出身的楊啟巽自陳從小熱愛繪畫,剛退伍準備謀職時,本想找插畫相關的工作,「可是一個剛退伍沒名氣的人,案子什麼時候來都不曉得」。後來他在報紙分類廣告上看到出版社應徵美術編輯,就此進入出版產業,成為設計工作者。

「我跟你的經歷有點不一樣,」蔡南昇說:「我小時候就想要當漫畫家,所以我還沒退伍、還在軍營的時候,翻《寶島少年》看到裡面有個應徵漫畫助手的小欄位,就把我的作品寄過去,然後中了,我就馬上上台北!」

楊啟巽進入出版社時,還是極為仰賴手工照相拼版的時代。他秀出《EQ》的書封說:「這應該是我做過最賣的書。」當時這部暢銷書再版時印量已高達40萬冊,以現今來說的確難以想像。蔡南昇也回應:「現在翻回以前出版的書,有時候看到版權頁上寫60、70刷,都會嚇一跳!」

回到《EQ》書封上顯眼的兩個英文字母,揚啟巽提到其中設計的眉角:「當時非常流行在書名下面襯一個陰影。這個陰影是特地先把照相的字型做好,請版廠出陰影的網片,然後做在手工稿上面。」兩人感嘆「前電腦時代」手工完稿的繁複,一開始就從電腦軟體入門的年輕一輩設計師恐怕難以體會。畢竟現在想在字體上製作陰影效果,只需要打開Photoshop、點選陰影效果,3秒之內就能完成了。

蔡南昇歸結,在手工完稿的時代做設計,其實挺有手工業的感覺,設計全憑剪貼與挪動,只能在有限的版面上想像成果。「我們必須買一張方格紙,把照相打字的東西剪下來、黏貼上去。然後照片不是直接黏上去喔,要拿描圖紙在上面畫一個框,畫一條斜線,標示幻燈片照片的指定位置。要刷淡或其他效果也要標注上去,一切都憑想像。」

但過去不表示過時。蔡南昇以日本設計師立花文穗的作品集《LEAVES 立花文穗作品集》為例指出,立花雖是日本當代平面設計師,但擅長以類似剪紙的手法,回應過去的手工排版思維,創造出獨具個人魅力的文字layout,韻味十足。

➤從手工業時代邁入電腦時代

在排版軟體問世以前,書籍的編排設計沒辦法「所見即所得」。如今透過電腦製稿,不管是字級放大、扭曲,照片疊加特效、濾鏡,或各式各樣的筆刷效果,自由至極。兩人在經歷這段轉換階段時都意識到,設計已不再受紙張版面和手工剪製的方法限制,設計創作的手法也逐漸鬆綁了。

楊啟巽提到:「《台灣:戰後50年》是我開始用電腦做的第一本書。」當時任職的出版公司開始推行電腦化,找來資訊公司的工程師,手把手教學排版軟體QuarkXPress的使用技巧,所有人都是邊做邊學。正巧《台灣:戰後50年》內容匯整了二戰結束50年來,台灣在政經、社會、文化等各層面的變遷,資訊量跨度非常龐大。楊啟巽拭汗表示,製作過程中真的深刻感受到電腦的便利性。

蔡南昇回想起自學設計的歷程,無奈笑道:「當時我剛接觸排版,用的也是Quark,但讓我很吐血的是,Quark不像InDesign是可以一直undo(復原)、undo、undo。Quark只能undo一次……」

電腦剛普及應用於設計工作時,就如同現今剛起步使用AI繪圖的使用者,讚嘆科技在轉瞬間大幅進展之際,卻仍有相對受限之處。楊啟巽心有戚戚焉的附和:「沒錯,工程師都告誡我一定要隨.時.隨.地存檔。」

蔡南昇翻起桌邊的參考用書,攤開美國平面設計師David Carson的作品,說明設計業從手工時代進入電腦時代的面貌。上世紀90年代,Carson以前所未有的排版風格席捲設計圈。他使用破碎的照片以及解構的文字段落,極盡所能的使用電腦特效。當時的設計師深受影響,開始模仿這種風格,電腦彷彿無所不能,可以做到任何事情,市面上的設計也可以普遍看見這類風格的影子。「不誇張,就是全球性的大現象,設計師開始發瘋似的用電腦做實驗一樣。」

➤用紙的變遷,設計師與他們的好夥伴

除了編排軟體,兩位設計師也談到印刷與用紙轉變的觀察。楊啟巽說:「以前為了合版省錢,書摺口很少能超過10公分。而且以前的封面只有銅版紙一個選項,只有亮P、霧P的差別。現在封面不管是紙種選擇,或者『後加工』上都豐富了許多。」

回顧剛進入設計領域時,自身對紙張、印刷的知識尚不完備,出版社編輯、印刷廠師傅和印務都是設計師們最好的請教對象。楊啟巽說,「出版社的印務可以算是我的印刷小老師,有問題我都請教他們。」

蔡南昇也打趣提起,他在書籍設計行業上貌似「升等」的瞬間:「記得我剛入行幫某家出版社做書封設計,那時候編輯會規定我說,那個紙你只能用銅版紙喔。終於到了某一年,好像是2007或08年的時候,我終於可以用到美術紙了!當時我超感動的。」

相較以往,現今的出版頻率與流通速度趨緩,書籍選紙的耐用度及連帶的倉儲成本都成為營運的一大考量。在書市規模相對縮減的現在,為什麼出版社反而採用更好的紙張、更精緻繁複的設計印刷呢?

楊啟巽解釋,現在書籍的珍藏性更高了,實體書籍「透過觸覺提供的閱讀感受」成為當今讀者注重的購買動機。「書買回去不僅是為了獲得資訊,你還可以觸摸它、感覺到它的印刷質地,享受書帶給你的快感。」因此,出版社在新書宣傳的精華時段,為了在實體及網路書店吸引到更多讀者目光,設計及印刷裝幀上無不費盡心思。

蔡南昇也觀察到許多獨立出版社「很敢用紙」,裝幀、編排也十分精緻。他說:「這可能是有點弔詭的現象,本以為出版社花更多成本或心力做書,書的品質上升,是因為獲利更高了,實際上卻好像不是這樣。」

➤書籍設計現場觀察

回顧歷年來的諸多作品,楊啟巽談起令他印象特別深刻的例子,其中也包含沒能被讀者看見的提案,譬如《紅房子》書封的第一版設計。

最初,楊啟巽以圓山飯店大廳柱子為直覺聯想,連結至「圓山」兩字,強調出直豎筆畫,營造出紅柱子的透視空間感,封面整體風格簡約俐落。沒想到寄出設計稿後,出版社回應,希望書封上能出現圓山大飯店的建築物主體。

楊啟巽於是重新構思。他想起每回開車上高速公路,行經圓山大飯店時看見的風景。揮毫畫下占據山頭一角的圓山飯店,下方是氣勢磅礡的水墨山峰。攤開實體書封面,可以看見水墨筆畫橫跨正面、書背至封底。難以忽視的濃重筆觸,詮釋出圓山飯店在當時代重要的政經位置。這本書獲得了2022年第3季的博客來OKAPI書籍好設計。

蔡南昇則舉他為群學出版設計的《家鄉裡的異鄉人》,談到將自己的閱讀體驗融入設計的經驗。書裡描寫自由派的作者進入美國右派生活空間,嘗試理解他們的政治立場與情緒生成脈絡。蔡南昇以「不被理解的情緒」為題,在畫面上使用大量撕裂的紙張效果,同時在節省成本及營造觸覺效果的權衡下,使用覆蓋力強的網印印刷,再以單色白墨印於黑紙上,製造出強烈的視覺效果。

從事書籍設計,也間接參與了社會當下的起伏與脈動。楊啟巽列舉太陽花運動3週年之際出版的《起初,是黑夜》,以及描寫西藏今日困境的《樂土背後:真實西藏》。與香港有關的系列書中,楊啟巽則以《一切閃耀都不會熄滅》為例。

「《一切閃耀都不會熄滅》是第一本書名沒有完整出現在正封面的設計。」做這本書時,香港青年仍在街頭抗爭,面對嚴峻的生存考驗。楊啟巽以街頭可見的噴漆標語作為發想,將書名一分為二,得要從書封延續到封底才能完整閱讀。字體的噴漆效果,同時也帶有灰燼燃燒不全的破敗意象。

以設計製造閱讀體驗,首先可以透過紙張或油墨印刷的選擇,來營造物理性的視覺與觸覺體驗。其次,兩位設計師都提到:將生活周邊的物件、抽象圖像、色彩作為設計元素,延伸文本的內容,藉由設計元素與讀者溝通,可帶來不同的感受。

兩人都表示,這也是他們熱愛書籍設計的原因之一。楊啟巽說:「可以很放肆的去想像一些有趣的、抽象的元素,也許旁人不一定能理解,但是我覺得做這個很快樂。這是我們做書的樂趣。」

➤台灣書籍設計環境成熟,可以盡情伸展手腳

對談的最後階段,楊啟巽有些難為情的展示他在1997年接受雜誌專訪的剪報畫面,其中提到他對未來書店陳列的想像:「各種材質,各種形式創意的書籍都會出現在其中。」「就像超級市場一樣琳琅滿目。」

楊啟巽當初對未來書店的想像,如今已成為普遍可見的風景。相較於過往清一色使用銅版紙印刷的時代,近20年的書籍設計可說是百花爭鳴,「真的完全可以跟外國比拚。」

蔡南昇深表同感的說:「其他國家的書封設計通常做得大方、素雅,相對來說,材質和印刷加工細節略顯單調。如果有心想從事書籍設計的設計師,台灣是很適合發展的環境。」

問及對未來想從事書籍設計的新進者,有什麼樣的建議?楊啟巽說,其實就是多看、多嘗試,不要怕失敗。而且要相信自己會慢慢建立出美感,別人便會喜歡你的作品。

蔡南昇補充說,設計師都需要有點雜學。因為有機會接觸到各式各樣的書籍,如果自己對內容都不感興趣,通常設計也難以捕捉到其中的趣味與靈光。

另一點則是樹立個人品牌。蔡南昇認為設計是一項綜合能力,也牽涉到自身能將案子引領向何種結果。如果影響力夠正面,便能超越很多規矩或成本的限制,趨向設計師想要表現的方向。

最後則是,設計師需要有敏銳感知社會變化的能力。蔡南昇說,想像未來設計的應用更加科技化,書籍設計師的角色會產生哪些新的變化?如果在多媒體時代,設計師也需要考慮到讀者閱讀內文的體驗呢?「為了達到這個目標,也許我需要對音樂或動態的專業有更多的了解。」

講座最後,楊啟巽表示,《素直設計》收錄的作品,可以看見他30年來設計歷程的變化,也都是自己很喜歡的書封設計。他謙虛地說:「不確定是不是可以供年輕創作者參考,但作為一份讀書的書單也是不錯,裡面的這些書都是非常好看的書。」

蔡南昇笑道:「對,我覺得留著會增值,有買有賺。還要麻煩大家多多支持有書讀的日子,謝謝,謝謝!」

➤番外:書籍設計師真的會看完手上這本書嗎?

Q:請問設計師要如何拿捏對於書籍內容的掌握度?因為自己在做書設計的時候,會覺得我永遠不夠了解內容,怕判斷不夠精準。我很好奇兩位會做些什麼設計準備?你們真的會看完這本書嗎?

楊啟巽:如果是好讀的書,我會把它看完(笑),但如果遇到比較艱澀難讀的書,我會建議:多跟編輯討論,聽聽他們的意見,找到一些應用在設計的關鍵字。

這是我比較取巧的做法。因為每個月的書稿實在太多了,不可能每本都看完。有些四、五百頁的書可能沒時間看完,就很需要多跟編輯溝通,因為他們一定是完整把書看完、最了解這本書的人。多跟編輯溝通,應該會給你很好的助力,這是我的經驗。

蔡南昇:我也要老實跟大家說,我不一定會把書都看完。我的另一個觀點是,我覺得設計師更應該把自己當作是一個剛踏入書店的讀者。

陌生的讀者看到書架上的一本書,你會對它產生什麼感覺?這個感覺有沒有精準的對到這本書要給你的感覺呢?我多半會跟編輯討論這點:你希望我把這本書做成什麼樣的感覺?

因為一本書可以有很多種不同的詮釋角度。比方跟愛情有關的作品,你到底是要做愛情很痛苦的那個悲戀的部分呢?還是要做那個感動、快樂昇華的部分?這些做出來的感覺都會不一樣,所以我會問編輯這本書希望傳遞的感覺。這樣一來我會很自然的想,如果我是個完全沒看過這本書的讀者,在書店看到這本書時,我可以感覺到它是在講什麼樣的事情嗎?

所以我覺得,設計師不用太糾結於這本書是不是一定要看完,而是我們的感覺有沒有被精準的傳達到對方那裡去。●

作者:楊啟巽

出版:大辣出版

定價:2000元

【內容簡介➤】

作者簡介:楊啟巽

1969年出生,射手座。基隆二信高級中學美術工藝科畢。曾在允晨文化、漢光文化、時報出版擔任設計,1997年成立楊啟巽工作室。從事平面設計工作已經30年。經手設計製作的平面出版品約上千冊。

獨特的設計風格總是能完美詮釋每一本書。無論設計概念、用色上的調度、印刷紙品的挑選,總是能在仔細消化書籍內容之後,展現出令人驚豔且餘韻長久的作品。目前與擔任設計助理的妻子邱美春兩人,繼續做著熱愛的設計工作。

曾以《公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇》獲得第38屆金鼎獎圖書設計獎;《作家的書房》獲得台灣視覺設計獎印刷設計類鉑金獎、第39屆金鼎獎圖書設計獎,並多次獲得金蝶獎榮譽獎以及入選博客來OKAPI書籍好設計。

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量