書話》你看起來好像去過外星球:讀《大地之下—時間無限深邃的地方》

如果有人問我最快樂的經驗,我會回答:「出院。」那種一走出醫院大門就沐浴陽光的感覺,悠然恍若隔世,步伐略微不穩,心神遊蕩,危險伴隨奇蹟。羅伯特.麥克法倫的《大地之下:時間無限深邃的地方》,向讀者揭露的是他以各種姿態通過地底之下的深淵體驗,觸及大地之心,平安返還的報信,危險伴隨奇蹟。

▇「眼見」與「眼所不能見」

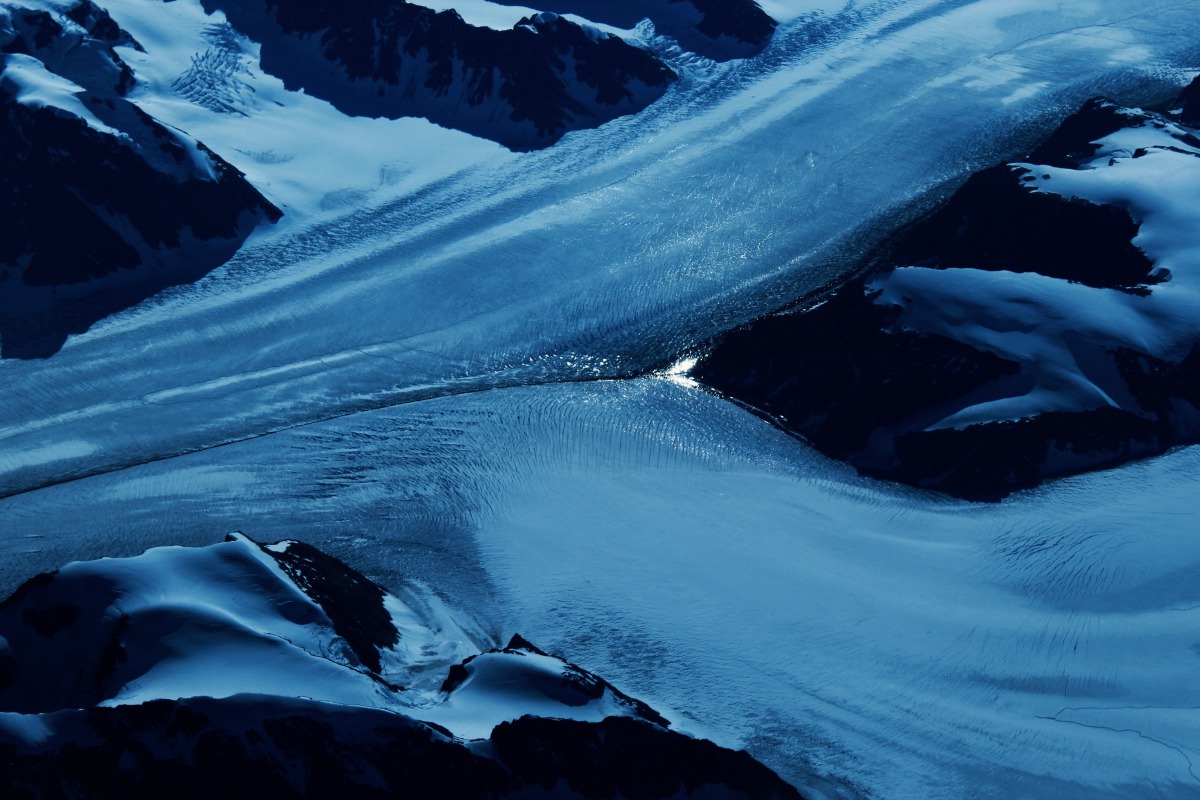

縱向也能前往遠方,目擊眼所不能見。黑暗中的黑暗,穿越黑暗而顯現光。以為只是潛進小池塘,卻墜往兩百公尺深的水下系統。循著《大地之下》的指標,體驗流動的空間與「深度時間」(deep time)。那不只是冥想與神遊,而是以地質尺度來重新衡量時間;一根菸的時間太短暫,也許是一塊化石或骨頭的時間。

鯨豚下潛,高舉的尾鰭是即將淹沒、進而埋伏。麥克法倫自言,之前的作品,那些山徑與故道如果像是行者雙腳的抬移,這本《大地之下》的狀態更像「攤開的手」,攀附的,觸碰的,因而產生連結的,「為了問候、同感或製作標記而向前伸出」。在我的想像裡,或許就是下潛中的尾鰭,那其實是一種久別重逢的問候,不準備告別。如果願意傾身探究,深處的深處未必是死路。只是這傾身與下攀,太過曲折,幽閉恐懼。觸及自己的心,有時也會陷入自身的幽閉恐懼。

▇入過礦坑的人,重回地表

麥克法倫手腳身心並用,體察深埋或暴露的歷史,探訪遠方的深處。深有更深,遠有更遠,我更好奇的,反而是冒險歸來以後。此書令我流連忘返的,正是歷險者的流連忘返──重回地表以後的恍神、無語及餘韻的迴盪。那種徘徊,像是留下或埋藏一部分的自己在地底,日夜對話,日夜思念。

進入地下歧路洞窟實屬不易,全身而退相對更難。入過礦坑的人,時間感「更深,也更多皺摺」,「只能忙於組建內部結構,以安頓精神,因為此地的壓力巨大,岩石和時間的重量從每個方向壓來,以我從未經受的強度,迅速將我們變為石頭。」茫然失語,彷彿受災獲救。那石頭,是脫險之人的生痕化石。那感覺,就好像新增的切痕與傷疤,也像急診室。

岩壁吸納並釋放情感,麥克法倫在洞窟裡與千萬年前的「紅舞者」壁畫相逢,壁上紅線舞動,與他「掌對掌,指尖對指尖。」跨界觸動,麥克法倫說那一刻他「也是鬼魂」,鬼魂共舞使得他在黑暗的深處意外地哭了起來。這樣的流淚,曾經感受過地景的龐然與陡峭的人類或許可以體會。感覺自己好像暫時被接受了,像是被洞窟擁抱。洞窟裡有洞窟的韻律與時間。即使脫離洞窟,也會察覺「一種很強烈的被監視感」,餘韻環繞,人影在遠處盯梢。事實上,那人影是遺留的「某個自我」,那人影,是新生之人的生痕化石。驚險褪去的時候,會有某些感官重新誕生。

▇我們以為是岩石的,其實是冰

穿越岩石而成為岩石。《大地之下》的景色迷人之處,在於全身心與周遭萬景萬物的連結,這樣的連結足以將地景名詞轉而成為形容詞與動詞。匍匐前進的身體,深入岩窟、亂石陣與墓穴發生共鳴,地景容許人類賦予情緒。跨出每一步的選擇都是源於曾經受傷與脫險的經驗,思考過後決定取道溝壑的麥克法倫認為:「溝壑會擁著你,讓你覺得自己不會跌太遠。即使在最危險的時候,溝壑都比山脊或山肩更令人安心。」這回的危險,有助於下次的安心。溝壑是安心。岩層是記憶。冰臼是……被冰包圍的時候,麥克法倫對冰的各種形態一籌莫展。

溝壑也有崩塌時。目睹「咆哮的冰臼」、「盜汗的冰山」以及「坍塌的永凍土」時的震驚與悲傷,人類「往往只能藉由『口齒不清』來表達感受。」反常荒誕的地景令人產生敬畏與恐慌。麥克法倫說,「語言遇冰擱淺。」

每個人都有自己的冰山與冰臼,說不出口的故事藏在看不見的地方。冰是記錄與儲存的媒介。「冰的存在使人得以和埋葬者及死者溝通,跨越深度時間的鴻溝。」冰是保存所與寄物櫃,冰裡的氣泡承載豐厚訊息。麥克法倫詢問研究冰芯的科學家,工作上經歷了十萬年、百萬年這麼巨大的時間跨度,這會讓人類的當下、每小時每分鐘變得更明朗更真實,還是變得無關緊要?

冰芯科學家回答:「冰在十分鐘內就會消失,而岩石會持續存在。」他說即使過了那麼多年,見過那麼多的冰芯,冰的持久和冰的短暫依然令他激動。或許,記憶是以冰芯溶解的方式逐漸消逝的。我們可以掌握的永恆,是每一個冰芯的瞬間。每一次的相逢與探視,都是冰。一期一會,也是一日一生。

▇如何成為海灣?如何以孢子的方式說話?

語言遇冰擱淺;擱淺需要試著搶救。當地景的樣態超出人類感官的經驗而「拒絕被描述」,旅人的張口結舌與無言以對,或許也是創新與再造的基礎。書中所述,我們對冰山所知有限,對於真菌也視而不見。《大地之下》的旅途,除了各種幽深地景的探勘,還有因為地景而啟發的語言藝術。地下洞窟經驗與真菌的異質性,挑戰了人類習以為常的時空與物種模式。於是,「要了解森林的地下世界,或許我們需要一整套全新的語言來談論真菌……我們得用孢子來說話。」就地蹲點,換位思考,也能逼近遠方。

用孢子,或用海浪與沙灘來說話。書中提及一種原住民語言「波塔瓦托米語」,有七成的字彙是動詞。其中,「puhpowee」一詞可譯為「讓蘑菇一夜之間破土而出的力量」;「wiikwegamaa」則是「成為海灣」的意思。這是原住民語言的山海之力。通過身體與地景的交融與感知,新的語言得以成形。在蘭嶼,經常從海上回來的人,說話會有海洋的感覺,時而拚搏,時而謙遜。

▇五千年後,「文字」會長成什麼樣子?

語言並非長生不老。當我想像此書所列舉的:岩溝廢棄車輛堆疊的「車崩」,或是有人在海灘焚燒垃圾,「導致塑膠融化,形成夾雜著沙粒、貝殼、木頭、海藻的堅硬凝固物」,因而形成人類世獨有的「膠礫岩」。這現象雖然遠在挪威的安島,其實也有可能近在蘭嶼。

我曾經從蘭嶼的環島公路岔開,闖進幽靜小徑的盡頭,目睹各種廢棄車輛的骸骨。蘭嶼海灘有撿不完的寶特瓶,在炙熱的日照之下,卡在礁岩裡。那是沉默的燜燒,凝結的憤怒。更具警示意味的還有,麥克法倫走訪芬蘭的核廢料「墳墓」,面對較人類悠久的「後人類建築」,我們該如何向未來世代警告地下深埋著持久、巨大的危險?麥克法倫不得不提醒:「語言也有半衰期,有衰變鏈。」

語言系統更迭與凋落,銘刻系統亦然。森林生長,冰河重返,遮蔽、抹除,痕跡不再。文字衰弱時,口語力求持續更新。書中提及的符號學及語言學家建議開發一種長期的「互動溝通系統」,「以故事、民間傳說和神話的方式轉達埋藏地點的本質。」每一代都能改編與重述,「那些成為祭司的人有責任為埋藏點創造一系列神話,以確保人們不會靠近。」說故事的人,寫書與編書的人,即使啞口無言也在嘗試對話。

互相的岩層。我想起蘭嶼涼台裡生生不息的海洋故事,以及海蝕洞裡迴盪的神話。那些不斷被重新述說的禱辭,就像石灰岩地形的動態循環,「為了在新的地方,以新的名字,挾全新的力量重現。在這布滿空穴與隱蔽處的地形中,黑暗的過往被藏匿,又再度被帶入光明。」黑暗與光明互相藏匿,降下又浮現。去過封閉的冰臼般的黑暗的人,帶回來的是遼闊的火炬般的暖意。

在洞窟裡感受過壁畫鬼魂的大地之心,麥克法倫重回地表追上他的小兒子,掌心對掌心。

如果要帶一本書去病房,我會帶《大地之下》。

閱讀此書,像是成為埋藏之物卻又破土而出,降下黑暗又浮現光明。麥克法倫爬出地底洞穴時,眼神狂野,守在出口等待的人於是對他說:「你看起來好像去過外星球。」是啊,每個去過遠方的人都有自己的外太空。麥克法倫帶回來的,是更深的時間與更遠與語言。身心受困的時候,因為《大地之下》,我感受到地底的冷酷與包容,見識過某種深邃的極光,「有極光的時候,星星反而變多了。」為什麼極光與星光不是競爭關係,反而是互相協作?黑暗與更黑暗的協作,像是在病房;為什麼在那麼壅塞與黯淡的地方,還可以看見螢火蟲呢?●

|

|

|

作者簡介:羅伯特.麥克法倫(Robert Macfarlane) 才氣縱橫的劍橋文學院士,專長當代文學,也是英國史上最年輕的布克獎評委會主席。能寫擅走,至今已走了一萬多公里,也爬過許多險惡的山,自述「我的腳跟到腳趾的量測空間是29.7公分。這是行進的單位,也是思想的單位」。 被視為新一代自然寫作及旅行文學的旗手,以大量出色的文學修辭(尤其是隱喻)極度延展風景意象及深度,層出不窮的感官描述創造出人的內在風景和外在風景不停親密交流的感受。創新的寫作語言帶動大量評論,並啟發了新一波的地方寫作。創作領域包括文學、旅行與自然,也熟悉地形學及生態學,同時還能主持紀錄片。 首部作品《心向群山》贏得《衛報》第一書獎、《週日泰晤士報》年度青年作家獎和Somerset Maugham Award。第三部作品The Wild Places同時獲得英國最重要的登山文學獎Boardman Tasker Prize和美國指標性的Banff Mountain Festival大獎,並改編為BBC節目。《故道》一書獲Dolman Prize for Travel Writing。《大地之下》獲得英國Wainwright自然寫作獎、Edward Stanford旅行寫作獎、美國國家戶外圖書自然史文學獎,也是麥克法倫自認為的巔峰作品。 |

閱讀隨身聽S4EP7》音樂藝術家王榆鈞/用聲音與詩歌對話 ft.「不朽的青春」展覽音樂

音樂藝術家王榆鈞的作品中,經常與現代詩歌對話,她曾遠赴法國拜訪敘利亞詩人阿多尼斯(Adonis),是台灣少數專注於詩歌演唱的音樂人。不僅如此,去年(2020)她也參與了北師美術館「不朽的青春」特展的語音導覽製作,為每一件參展作品設計音樂。她如何藉音樂和藝術激盪出更多創作的火花?詩歌又為何令她著迷不已呢?請別錯過本集精彩節目。

▇特別來賓:王榆鈞

王榆鈞,高雄人,畢業於台灣藝術大學戲劇系。現為音樂創作者,歌者。持續走在邊界,喜歡觀察存在於生活周遭的事物,讓日常的片刻轉化成音樂裡各種表情。熱愛劇場與眾人一起在黑盒子呈現難以言喻的情感,也享受獨自一人創作的寂靜,與樂隊在無盡時間裡細究每個音符。期待未來能在世界不同角落創作,記錄音樂當下空氣裡的感覺,以及生活的滋味;在詩與歌的脈絡裡找到一種文化對話的方式。已出版的音樂作品有《凹》EP、《沙灘上的腳印》概念專輯、王榆鈞與時間樂隊《頹圮花園》雙CD專輯、《原始的嚮往》與《不朽的青春》等。

▇本集精彩內容

詩歌的所有主題,不外乎關於時間、愛、生命與童年,這幾個大主題,無論是哪一國的詩人、什麼樣的音樂、電影,也都在討論這些東西。但我總覺得詩,也可以用來認識一個地方的文化。

所以我後來讀了每件作品的介紹,做音樂時,看完圖錄裡所有的介紹文、相關田野調查和研究資料,理解了藝術家的創作方式和創作觀。但做音樂時,我的著眼點可能是針對藝術家,也可能針對畫作本身,有時候我則在想像觀眾在美術館觀看畫作的狀態,包含許多不同面向。

但〈少女胸像〉的語音導覽,作為展覽的開端,我想像大家剛剛走進展場,懷抱著期待看展的心情,作品又在北師美術館這樣敞亮的空間,陽光灑進來,我於是用了吉他、口琴。它其實是很素樸的音樂,但是我覺得很像一個明亮、有點風、心情好的陽光的午後,帶著這樣的心情,做了〈少女胸像〉的音樂。●

主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

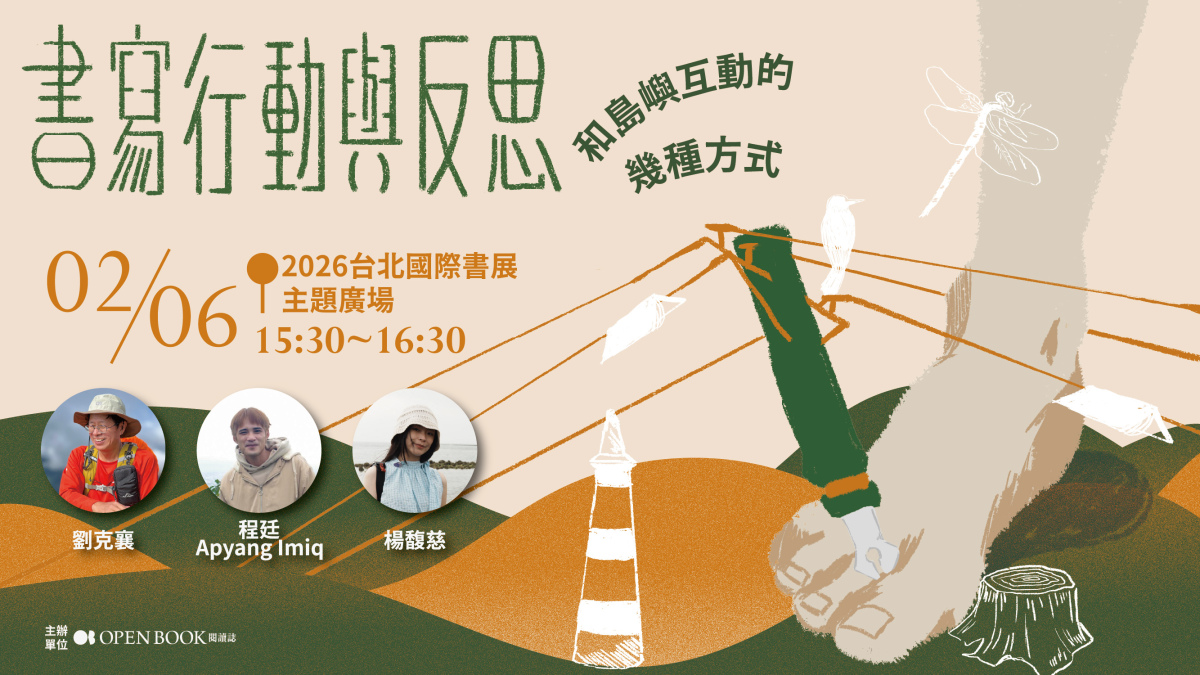

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量