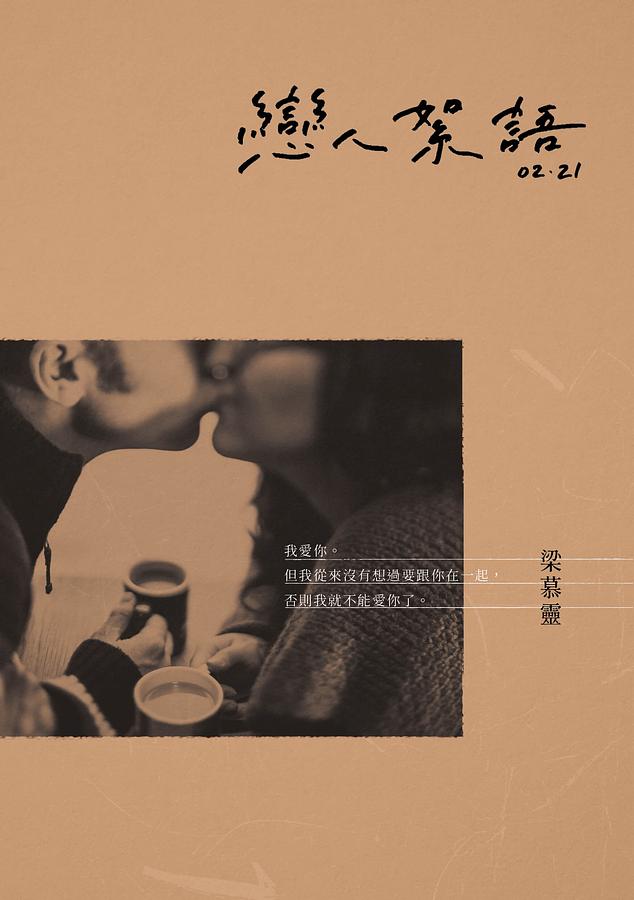

專訪》IG限動才是我們該採取的愛情模式:詩人追奇訪《戀人絮語02.21》作者梁慕靈

▇現代愛情的樣貌

追奇(以下簡稱追):《戀人絮語02.21》(以下簡稱《戀》)各篇起筆於2002年,出版於2021年,您在書中加入了許多新時代才有的網絡科技,也運用臉書和Instagram的「限時動態」特性,為愛情做出極為巧妙的比喻。您是如何看待蓬勃發展的社群媒體與現今「速食愛情時代」之間的關係——是相輔相成,又或是狼狽為奸?而如此趨勢,對「愛情本質」帶來的是消耗還是激發?

梁慕靈(以下簡稱梁):很高興你指出了這個操作。這個小說為何經歷了這麼多年才寫成,就是因為早期我只集中寫愛情,在寫作途中覺得沒什麼意思就沒再寫了。後來發現這種「絮語體」必須加入一些更深入的看法和思考才顯得有意思,否則小說寫的就只是一個人不斷在抱怨。

本雅明(Walter Benjamin)的做法啟發了我,我第一次閱讀〈說故事的人〉就驚嘆於他能夠發現說故事的消亡與現代人經驗和震驚的關係。一個人身處在自己的時代而能發現時代點滴轉變帶來的意義是不容易的,這些往往是後來的人用歷史的後見之明才能說出。所以我希望在這篇小說中反思一些時代急速轉變而在變化間影響到我們的感知和意識形態的點點滴滴。

不要小看「限時動態」的出現,它具有革命性的意義,並能改變我們的思考和感知。疫情中我們轉以Zoom的方式去上課、工作和生活,可能在未來也會帶來我們意想不到的意識上的轉變,反過來連我們的私領域的生活也會受到影響。

什麼是「愛情本質」?我覺得不存在這樣的本質。過去人們追求永恒的愛情,用社會學的角度來看,這種追求愛情恒久性的論述旨在維繫家庭和諧和社會穩定。所以反過來說,「速食愛情」的出現可能為的是要維持社會上的某種秩序,如同黑社會的存在一樣有它反面的功能。

不過我認為〈戀人絮語2021〉所說的可能連「速食愛情」都算不上。「限時動態」所代表的人們「體驗」上的改變,放到愛情上,可能連愛情的意義都取消了。從後現代的角度來看,這篇小說要做的是取消愛情的終極意義,消滅那種有關愛情話語的神秘性。但是它仍然擺脫不了一種抒情的思維,故此小說的後部隱隱約約又出現了那個戀人的一些抒情性敘述。我喜歡這種不是絕對的、曖昧的表達。

追:《戀》作為後設小說,嘗試以非人情、理論性的手法,剖析「小說—愛情—生命經驗」三者之間的各個相通面向——亦是您過去十餘年來,從絕對的論文寫作切換回文學寫作道路上的結晶。但在以理論拆解愛情之際,這看似「非人情」與「人情」之間的摩擦和衝突(或其實並不)中,您認為最撼動的刺激是什麼?

梁:在我的記憶中,我從小就是終日在一種感傷的情緒中長大,加上喜歡文學,一直以來都是在感性的方面發展得比較好。如此這般的過了20年後,覺得這樣下去不行了,世上很多事情都不能用感性去解決的。

逐漸發現自己其實很喜歡「寫論文」的世界,同樣是以文字去表達自己,同樣可以深深沉溺於當中,但是學習加入理性去發現問題、處理事情,所看見的世界會比只沉醉於自己的情緒中更為廣大和寬闊。之後,我認識了一些想事情很理性、很現實的人,在思想交流間,能夠把過去自己的某一些迷思和局限打破,有種豁然開朗的感覺。

然而,在忙碌的生活中,有時靜下來,一些存放在意識背後的東西會在理性放鬆之際偷偷走出來,有些你以為已經忘記了或不在意了的東西,會慢慢地改變了整個人的氛圍。於是有一天,我又把以前沒寫完的東西找出來看看,然後對自己說:我還是把它寫完吧。一直以來我都很相信宇宙間各種能量的互動,可以稱為緣分,或稱為命運,總之就是,時候到了,自然就有一種力量、一把聲音,告訴你:寫吧。

現在的我發覺,某一部分的自己,其實從來都沒有改變過,我還是很喜歡用感性的眼光去看待世界,不過我自信較之20年前的自己成熟了,不那麼幼稚了。我想最撼動我的就是這一點吧。

▇愛情和表演之間

追:《戀》書論及了許多攸關「真偽」的探討,但生命不僅愛情一個場域,人即使擺脫愛情、不在這份關係的營建中,也有可能隨時隨地陷於「表演」狀態——您如何看待我們「生而為人」的表演?這是絕對無可避免的,或其實也存在著「絕對真實」的人?甚至,倘若一個人從不在愛情中進行「有意識的演出」,他會否因此遺失體驗愛情「完整性」的機會?

梁:是的,每個人在社會中不免飾演日常中不同的角色,這確實是一種演出。但是,這些演出與在愛情中那種自覺的表演不同。日常的演出是演給別人看,愛情的演出更多的是演給自己看,那是一個難得的把個人從日常生活中抽離的機會,他甚至可以抽離並看見自己的演出。

這種抽離地觀察自己的距離,其實是一種反思的狀態,整篇〈戀人絮語2021〉都是這種觀察自身的狀態。若如你所說的一個人不曾在愛情中進行「有意識的演出」,就代表他只是順從本能去體驗愛情的激情,而沒有把它上升為哲學式的思考。這種愛情是日常的,如每天的吃喝。這裡沒有所謂誰高誰低的比較,小說中的思考只是一個寫小說的人所認為的愛情的意義,是有別於結合和生兒育女的意義。故此那個戀人的角色說:她懷疑這個城市中的人是否每一個都經歷過愛情。那個寫小說的人認為只有這種思考才是一次思考愛情「完整性」的機會,她只是跟自己的思想在對話。

我不希望把如瘋人一般的戀人邏輯定義為大家自己對愛情的定義。甚至,在2021年,為任何東西作定義好像都不是很適合,因為所有的意義都快速地喪失它的意義。讀者或者可以把這個戀人想像成好像魯迅〈狂人日記〉的狂人,他後來按照社會秩序的邏輯「康復」了,或者他自己或朋友回看這一段「發狂」的日子都覺得詫異和好笑。如果〈戀人絮語2021〉有結局的話,那個戀人可能就是回復到一個社會秩序的邏輯下的正常狀態。

我不希望把如瘋人一般的戀人邏輯定義為大家自己對愛情的定義。甚至,在2021年,為任何東西作定義好像都不是很適合,因為所有的意義都快速地喪失它的意義。讀者或者可以把這個戀人想像成好像魯迅〈狂人日記〉的狂人,他後來按照社會秩序的邏輯「康復」了,或者他自己或朋友回看這一段「發狂」的日子都覺得詫異和好笑。如果〈戀人絮語2021〉有結局的話,那個戀人可能就是回復到一個社會秩序的邏輯下的正常狀態。

▇愛情和音樂之間

追:〈以後別做朋友〉這首歌彷彿迴紋針,別起《戀》的起始與末尾。它同時代表一段曖昧的開始(不做朋友,望做戀人);卻也在告別關係時起了作用(分手之後連朋友也別做了)——如此奧妙的發揮,似乎印證了人之於物件的無邊想像。對您來說,即使此刻它已了無意義、於您毫無漣漪(您說,不再感到憤怒了),但是否仍會對這首歌懷抱某種「特殊情感」?就像人們原諒了過去、不再仇恨,卻也會在心中留放一個「無以名狀」的房間給它/他。您認為心中的這個「房間」,是如何伴隨、影響您往後的人生?

梁:〈戀人絮語2021〉是關於一個「戀人」的狀態,不一定是作者本人的經歷呀(笑)。〈以後別做朋友〉則與其他任何流行曲一樣,讀者可以自行轉換成任何一首喜歡的流行曲。

我在寫〈戀人絮語2021〉的時候,盡量希望減少傳統小說中以情節推進的功能,實驗一種把敘事性減到最低的可能。但我給自己定義仍是在寫一篇小說,敘事是無論如何不能避免的。因此,我力求在小說中把一切情節虛化,所以我們都不能確定小說中的戀人究竟發生了什麼事,他們的背景如何、狀態如何。他們是因性格不合不能在一起?還是各自有男朋友或女朋友?還是父母或社會反對?甚至對他們的職業我都用了虛寫,並選了一個在香港最常見的場景:辦公室。我也不知道他們是做市場營銷還是設計還是廣告或是其他工作。我希望讀者能把自己的經歷投射到他們之中,才選擇了虛寫。

〈以後別做朋友〉也同樣是虛寫,選擇這首歌只是因為它是一個非常合適的文本,如你所說的它剛好可以表現了那個介乎於朋友和戀人之間的一種關係,這種關係最適合表現成這篇小說所說的那種什麼都不是的狀態。

回到最初的寫作構思,其實單純就是我在很多年前閱讀羅蘭‧巴特的〈戀人絮語〉後,再去閱讀《少年維特的煩惱》,然後就在想:如果把這種情況放到今天,哪有這樣單純的暗戀?我常常在日常生活中看見各人之間隱藏的暗流,並常常發現他們之間各種暗藏的關係和狀態。如果我可以代我筆下的人物述說她的心聲,我想以她這樣思考和經歷一番以後,這首歌必定是一種特別的存在,但是她後來一定會聽到更多更有意思、象徵意味深長的歌曲,因為下一段戀愛正在等待著她呀。不將任何意象作永恒的詮釋,告別濫情和自以為是,是戀人給她帶來的任務。加上在對這首歌做了過渡的消耗後,現在她應該會毫無感覺吧。

回到最初的寫作構思,其實單純就是我在很多年前閱讀羅蘭‧巴特的〈戀人絮語〉後,再去閱讀《少年維特的煩惱》,然後就在想:如果把這種情況放到今天,哪有這樣單純的暗戀?我常常在日常生活中看見各人之間隱藏的暗流,並常常發現他們之間各種暗藏的關係和狀態。如果我可以代我筆下的人物述說她的心聲,我想以她這樣思考和經歷一番以後,這首歌必定是一種特別的存在,但是她後來一定會聽到更多更有意思、象徵意味深長的歌曲,因為下一段戀愛正在等待著她呀。不將任何意象作永恒的詮釋,告別濫情和自以為是,是戀人給她帶來的任務。加上在對這首歌做了過渡的消耗後,現在她應該會毫無感覺吧。

人們常常懷念的不是過去的那一個人,而只是過去的那個自己、那個狀態。在電影《時時刻刻》(The Hours)中,有人問Virginia Woolf她為什麼要在小說中安排那個人物死亡。她說,那是一種對照,一個人死了,會令其他的人更為珍惜自己的生命。如果如你所說真的有這樣一個房間,我想這個房間對這個人物的作用就是這樣的一種對照,並且讓她更為珍惜以後的人生吧。

▇「戀人」的多重性

追:在《戀》中,我認為「戀人」蘊含了多重意義,可能是「與我相戀的那個人」或者「無需『相戀』,而是使我感受到『戀』的那個人」、「處於愛情關係中的所有人」或是將「戀」作為動詞,等義於「正在愛人」的一種動態。那麼《戀》這本讓您不斷反思愛情的作品,即便現在看來像是記錄了您生命中的某個時光片段,屬於較為私密、耽溺的面向,但長遠而論——讓我們假設在50年後,您會希望或猜想,這作品將把上述所陳列的哪個意義發揮到最大?

梁:真的很高興你看得這麼仔細和理解得這樣深入!我只是把我過去觀察到的、聽來的很多事,加入一些想像和個人的看法,全都賦予這個「戀人」。我很幸運,很多人都喜歡把他們的故事告訴我。這本小說集中其他的小說其實都是他人的故事,但同樣包含了我自己的想像和情感。

羅蘭.巴特的《戀人絮語》將一種耽溺的狀態表現出來,但我認為在2021年,這種私密的情感不會像維特的年代那樣簡單。我希望為香港寫一本有關戀愛的書,但是它應該要有一種普遍性,而戀愛的狀態按理說是每個人都經歷過的。我曾經寫過一篇關於女性自傳體小說的論文,討論張愛玲的《小團圓》,沒有人把它當小說看!人們(包括我自己)仍然忍不住把作品視為作者自己的經歷。所以我在〈戀人絮語2021〉這篇帶有後設性的小說裡說:

「我在這篇絮語中或真或假的述說著不知真偽的愛情,它企圖令人誤會它所述說的是真人真事,或者,不是真人真事。我加入了現實世界中真正發生過的對白,又混合了未必是真實的人物,同時亦把不同時空的各段戀愛關係融和堆砌,再夾雜著不真不實的抒情和半帶戲謔半帶嚴謹的論述……」

我想這正是此篇小說的有趣之處吧。我希望表現的是一種狀態,所以那個戀人的對象是誰都不重要,重要的是戀人正在這種狀態。所以將「戀」作為一種動詞,這種解讀方向就是我希望可以表現的。

▇愛情的終點與寫作的終點,似乎都是痛苦的終點

追:從自序的「要有痛苦,才有寫作」,中段的「我不能再寫下去了,這篇絮語看來不會得到善終」以及「我痊癒了,我已經不再感到痛苦,但是,這樣連帶我的主體也都消失了:沒有痛苦就沒有愛情」,再到最後轉而談及的「但願對方日後幸福愉快,這才是戀人絮語最後應有的結局」與「禪是安靜,愛情則是一次歷練,完結後的靜的狀態是最終的成果……戀人絮語是由躁動到安靜的追尋之旅」皆在在顯現了您的心路歷程。

假使成功告別了痛苦,就可以好好地轉身,離開這段關係或是這沉迷而駭人的寫作狀態。但有些人的「告別」也許不盡然與「沒有痛苦」有關,甚或更可能的是——「坦然與痛苦共處」。意即,我們不一定要「祝對方幸福」、「從躁動到安靜」,我們可能仍無法落落大方,但確實也帶著嶄新的自己往前走了。面對這樣略異的「旅途結局」,您如何看待?抱著痛苦而活下去的人,究竟算不算真的離開了那段不再的愛?

梁:其實這位戀人在整個小說中都可能是自我欺騙,或是在欺騙讀者。她真的祝願對方日後幸福愉快嗎?這句說話也可能只是在自我說服,欺騙自己已經放下。但她也可能真的不再在乎。我們都不知道。

我在這篇小說中其實是想表達:小說,如同其他的文本,或是我們每天都生活著、身處著的言說之間都不是「真」的。或者,我們根本無需要關注真假,而是選擇你願意相信的那一套話語。不論是愛情觀、政治觀、世界觀等,都沒有一套本來就天生的、自然的本質。每一種話語,其實都是人們用來解釋這個世界,讓自己相信自己活著的意義罷了。所以你說的,有些人可能選擇與痛苦共處,其實也可能是這個戀人日後的生存狀態。因為我為她撰寫了一個處境──下一場戀愛正在等待著她──所以如果她沒有在今後的人生中繼續反思,她仍然可能不斷會重蹈覆轍。不過因為我只是想關注她正身處的狀態,所以日後的事我們都不知道了。

追:《戀》得以善終,似乎也表達了您與這書中戀人的終告善終。「善終」是個很微妙的詞彙,更是可遇不可求的「完滿」——然而我更相信,這世上不存在絕對的善終——此刻,若您遇到了一群正為了「善終」而竭盡努力的人們,您有什麼話想對他們說?

梁:保持觀看的眼光清亮,確保你看到的不是迷障,然後,相信你所選擇的,並且不為自己找借口,控制自己的本能,那麼,結局可能仍然會不錯。但是,從小說的角度來看,結局不完美又有甚麼要緊呢?你選擇把人生演成悲劇、鬧劇還是喜劇,全憑自己的一念之間。

【採訪後記】欲人理解,卻也同時不奢求理解

by 追奇

「喂,你懂『愛』嗎?」

這看似浮濫、煽情,甚或顯得幼稚而難免淪作遭人鄙笑的問句,可有多少人言說得清?愛的複雜、愛的單純;愛的表裡不一、愛的赤裸真實——若要去闡釋愛,除了諸如「愛過就知道」的朦朧說法,我們還有什麼能夠剖析?

長年深耕學術的香港作家梁慕靈,以這本最新小說集《戀人絮語02.21》給出了發人深省的答案。說是「答案」,或許更像是愈加深遠、無盡的追問及探尋,猶若哲學一般,愛的意義、愛的思考,無形相伴有形之忽生忽滅,梁慕靈巧妙地結合各式理論,使愛之迷竅倏忽躍然紙上。

試想,若「片刻組成永恆」,那麼「絮語」將組成為何?也許是脈絡漸明的對話、溝通,也許又僅作各自燦爛的短篇,彼此獨立生長出相異枝梢,風起風散,互不構傷——《戀人絮語02.21》正是如此神妙的作品,說一些話欲人理解,卻也同時不奢求理解。你理解了嗎?

未來,當人們再度不厭其煩地拋出一句:「喂,你懂『愛』嗎?」

讀過這本書之後的你,將怎麼回答?●

|

|

|

作者簡介:梁慕靈 現為香港公開大學人文社會科學院副教授、創意藝術學系系主任及田家炳中華文化中心主任,曾出版學術著作《視覺、性別與權力:從劉吶鷗、穆時英到張愛玲的小說想像》、《數碼時代的中國人文學科研究》及《博物館的變與不變:香港和其他地區的經驗》等。 |

OB短評》#309 俯仰山海的極品好書懶人包

●老派少女購物路線

洪愛珠著,遠流出版,360元

推薦原因: 樂

老派少女非懷舊文青,其老派乃生於家世、源於家教,是一種昔時台灣殷實人家的生活樣態。是家傳的購物路線,家傳的菜譜樣式,因充裕不匱,猶有餘力,故包容了許多未經速食、快時尚工業文化沖刷的台灣生活文化精髓。作者筆端所留,不僅是物的紀錄,也追想過往與先人,捧著溫情和敬意,將充滿手工質感的生活方式融鑄為己身之一部。中心精神即老派生活,就這麼活下去,也買下去。【內容簡介➤】

●深海作業

陳昭淵著,陳昭淵出版,380元

推薦原因: 設 樂 獨

日常的私密與細節,在作者的導航地圖中都成了自由潛水的經緯度,選中了一點,就可以潛得很深很深,水面上卻只見陣陣氣泡。透光的詩頁設計,正反文字互為表裡,忽然又解散了定位的精準,特別像夢幻泡影。這是地質性的感覺探勘,一不小心就讓人驚惶失措,被逮個正著。【內容簡介➤】

●神在的地方

一個與雪同行的夏天

A White Summer

陳德政著,新經典文化,420元

推薦原因: 樂

初讀本書會對書名、書中面對山的描述感到一種過度神聖化自然的傾向,似乎反映了作者對自我越不確定,越是放大自然的神聖性,而這過度的神聖化也會將自然他者化:站在山的對立面、而非與山一起。但書中亦不乏對此狀態的質問,充滿兩極間(向外在拋擲又往內在鑽營)的辨證書寫,並將身體作為媒介或信使,天工開物般地記載描述那些常人無法觸及之處的景色、質地、靈性。這是迥然不同於自然書寫、生態文學,也不能安然放進山岳文學類別的一部作品,因此書頁間別有洞天,也有著高度密的文字內裡。【內容簡介➤】

●光之犬

光の犬

松家仁之著,王華懋譯,南君繪,時報出版,550元

推薦原因: 文

在日本極寒邊角落地、生長的家族,經歷了三代,卻在以「始」為名的男主角身上告終。人世的推演沒有驚濤駭浪,時間平流順水地潑撒而去,但標誌著人口成長的助產士之業的起落,以及近百年人們的休閒活動演變,在在將無形的時間落實到刻度上,也為這幅家族透視圖拉出了隱於深處的焦點。人們議論著北海道犬,血統純正的在地犬也定睛望著人間掠影。北海道疏涼的空氣,偏斜沉靜的日影,就這麼飄浮在文字中。【內容簡介➤】

●大地之下

時間無限深邃的地方

Underland: A Deep Time Journey

羅伯特.麥克法倫(Robert MacFarlane)著,Nakao Eki Pacidal譯,大家出版,500元

推薦原因: 知 議 文 樂

墓穴、洞窟、隧道,真菌、鐘乳、赭沙,斷腸人在地底下,造訪人類最不願正視的黑暗歷史,輕微擾動地球的深度時間,每一字句反覆雕琢充滿詩意,字裡行間性靈充滿也像是咒語。作者的寫作已超越生態、旅行等文類,這部如宇宙般的巨作不僅重新「發現」地球,似乎也重新「發明」描述萬物的語言。中文譯筆流暢,讓人不忍釋卷也捨不得讀完,同時又心繫著麥克法倫在原文中不知是否施展了更多不可翻譯的魔法。【內容簡介➤】

●在雪豹峽谷中等待

這世界需要蹲點靜候,我去青藏高原拍雪豹

La panthère des neiges

席爾凡.戴松(Sylvain Tesson)著,林佑軒譯,木馬文化,360元

推薦原因: 樂 獨

追尋雪豹的旅程,是一場安靜的冒險,這段靜謐且漫長的等候過程,逐漸改變了作者習慣的五感以及與世界相處的姿態。慢板走在中國邊區,作者將自己投入絕世美景,企望融己身於聖潔的自然,卻又帶著距離,以觀察的視線描畫當代中國的風土氣息。這部走進、接近神獸神域的行記,讓我們在閱讀中隨作者停下腳步感受天地萬物的靈性,讓我們體認到追尋而後親見、閱讀始得知曉所煉成的謙虛。【內容簡介➤】

●圓之書

知識發展的球狀視覺史

The Book of Circles: Visualizing Spheres of Knowledge

曼努埃爾.利馬(Manuel Lima)著,林潔盈譯,大塊文化,799元

推薦原因: 知 樂 獨

作者是資訊視覺化的專家,但並沒有一開始便急於告訴讀者如何「畫圓」,而是提醒我們觀察自然界時而可見的諸多「圓」形,如星球、樹木年輪、眼睛虹膜。於是,對圓形的使用便落到人如何理解世界,甚至是人與自然的關係等更本質的層次上,再由此延展至人所繪、所製的各種圓形。全書豐富多樣態的圓形大軍,遂除了具有設計原料的功能,也細述「圓」在人類文明中扮演的角色,更展現了人類圓形文化的具體樣貌。【內容簡介➤】

●列木里亞之女

找回列木里亞的智慧傳承與阿卡莎覺醒

The Women of Lemuria: Ancient Wisdom for Modern Times

莫妮卡.穆嵐霓(Monika Muranyi)、安柏.梅里哈.渥夫(Amber Mele’ha Wolf)著,邱俊銘譯,一中心出版,565元

推薦原因: 樂 獨

作者穆嵐霓所彙整的克里昂(Kryon)訊息條理清晰,脈絡分明,頗能接引新一代的靈性讀者。這本新作讓人得以一窺列木里亞(Lemuria)文明的各個面向,玄奇有趣之外,也不乏現今文明可以反思之處。把刻正進行中的人類意識蛻變,回溯至昴宿星人所參與的播種計劃,雖說已是某種「身心靈常識」,書中卻也提供了更多的操作細節。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量