評論》為何女鬼尚未投胎?讀《如果電話亭》

▇謙虛是美德,過分謙虛是虛偽

《如果電話亭》獲得紅樓詩社第5屆「拾佰仟萬出版贊助計畫」,書中後記如此寫著:「今年妳二十四歲。在這之前,沒有人知道,妳已經懷才不遇很久了。」在講求「謙遜為美」的台灣社會,竟有人膽敢宣稱自己懷才不遇,而且還很久了,實在顯得有些倨傲。但是當我們翻開蔡欣純的這部小說,卻不得不同意,她的確已經準備(好)很久了。縱使她才出生於1996年,相當年輕。

閱讀這部作品,首先會訝異於作者小說技藝的純熟。在小說語言上,其文字操演的老練程度,全無新手之姿;雖偶有文青字眼,但總體來說並非追求華藻美文,更多是日常遭遇、生命景況的凝鍊直抒:

「當不了網美,那就當直美。」──〈交換身分棒〉

「他們偏要把話說得那麼好聽:『每個男人的心裡,都住著一個小男孩』

拜託,心智年齡和男孩相似,到底有哪裡好?」──〈作夢確認機〉「對不起,我果然還是不願意屈就。」──〈任意門〉

「連早餐店老闆娘,偶爾忘記蛋餅要加辣,她都要哭哭說自己生來好衰。」──〈超能停時表〉

「你自己應該來生場病。」──〈如果電話亭〉

若說對於遣詞造句的精雕細琢是一種能力,那麼作者能夠進入書中人物(或,書中人物進入作者?)精準捕捉其吐露的語言、念想、囁嚅,應該也是另種強大技能吧。畢竟我們讀過不少教人感到尷尬的作品,裡頭的敘述或對話,彷彿人人都是哲學家皇帝。

而比起小說語言,《如果電話亭》更外顯的秀異在於形式結構。其以9種小叮噹——好啦,哆啦A夢——的道具作為篇名,構成9個短篇,內容未必是這些道具特殊功能的直接展現,但皆有巧妙聯繫或影射;再者,9個短篇有時是尋常的第三人稱全知視角、有時是較少見的第二人稱敘述,有時為日記體、有時揚言要寫封遺書,甚至還有BBS站內信。作者出入這諸多形式,皆能駕馭,猶如一回回登上不同的舞臺,而始終有著優秀演出。

或許會有這樣的疑問,究竟該將這9個篇章視為各自獨立的短篇,或者將之串連為一部長篇小說?我的認知比較傾向後者。若為獨立的短篇,有幾個篇章固然完滿自足、饒富意義,但部分篇章則顯得力有未逮;若將之視為長篇,無論由第幾項道具展開閱讀,都有種近似繪製日劇「人物關係圖」的趣味;而且隨著這幅關係圖不斷填補而鋪展開來,它同時也在不斷被覆寫、翻轉,讀者將會聽見不同角色講述著自己的故事,任真自得;但也能夠意識到,其背後尚有另外版本的聲音不停迴盪著……究竟何者為真,甚麼是假?又或者,那都只是當事人的自我詮釋而已。

如此藉由闡述各角色故事、關係交織來推動情節的手法,在台灣的小說中似乎較少見,而會令人想起香港1990年代的辛其氏《紅格子酒鋪》、陳慧《拾香紀》等作品。

如此藉由闡述各角色故事、關係交織來推動情節的手法,在台灣的小說中似乎較少見,而會令人想起香港1990年代的辛其氏《紅格子酒鋪》、陳慧《拾香紀》等作品。

▇你是要丟掉我了吧!

9個短篇中的人物,不斷講述故事,究竟他們說的是甚麼?陳柏言在本書推薦序〈涉險的女鬼〉中指出,《如果電話亭》雖然挪借了哆啦A夢的故事,卻完全是一部「後童年」、甚至「反童年」之作,所言甚是;而換個方式表述,雖然哆啦A夢從未放棄過野比大雄,但在這部後/反童年之書裡頭,則盡是「被丟掉」的故事。

無論是欣賞「極光」的小咪、穿布偶裝的阿明、上街蒐集故事的雅琪、胖女孩阿美、擁有漂亮指頭的勝雄,無一不是曾經被拋擲、被丟棄,而感到身心俱裂。所以他們警示著:「不要突然消失,那樣真的很傷人」、「你不要找了啦。你看看我啊」、「不要隨便期望自己不能得到的東西就可以了。」甚至還養成告別任何「被丟掉」可能的方法:

我總是在關係穩定之後,依依不捨地,主動轉身離去。爛漫時光既然無從定格,那麼且讓我以我的方式,把時間喊停。我要把所有關係都留在最圓滿的狀態,不放任,不讓它自然而然地走下去。

因為我知道:再這樣下去,總有一天,我肯定會傷心。

──〈謊言成真擴音器〉

為了拒絕傷心,乾脆在事物最美好的時刻喊停,其姿態之決絕,令人咋舌。

但必須指出的是,或許正因為講述「被丟掉」的故事,書中人物的遭遇雖各有不同,但他們在聲腔上其實有些近似:大都桀驁不馴,對既有的規範不輕易買單、善於戳破成人世界的虛假偽善……等;他們通常也不很快樂,但仍假裝蠻不在乎。

如此聲腔出現於不同篇章,一方面當然有凸顯全書「世界觀」的效果,同時亦能製造不少如「幸福終歸只是幻象,不如去看極光」、「最怕的是平庸的你卻妄想躋身上流」等金句。但是當許多角色都猶如看透世情的智慧長者時,毋寧會導致一定程度的審美疲勞。

▇為何女鬼尚未投胎?

然而有趣的是,書中的各角色偏偏都並非對於一切了然於胸、看淡欲求的智慧長者,套用其中〈翻譯蒟蒻〉的比喻,他們更像是女鬼,既已身卒卻「不得不活著」,而在人世間彳亍飄盪。

不難發現,所謂「薛丁格的貓」(Schrödinger's cat)那種生死疊加的狀態,乃是這部小說的中心意象之一。它探問著「真實的我死掉之後,反而比較被愛」的課題,又或者主張「青春期之後,代替我們活著的,都不是我們自己了」,甚至可能是來自另一個平行宇宙的我。

既然如此,不免使人泛起(有些尖銳的)疑問:為何這些鬼魂仍要遊盪人間,他們留著戀著甚麼?

然後才會發覺,他們其實仍然害怕孤獨,還是「希望有人記得我,陪我走過百無聊賴的日子」。即使書中最謎樣又迷人的小咪,由自己艱難的身世會歸納出「我這輩子不可能愛人」、「不要隨便期望自己不能得到的東西就可以了」的結論。但在笑過哭過之後,仍願意遞出與命運和解、懷抱企盼的橄欖枝,「開始比較能鼓起勇氣,去思考未來的事」;又或者負氣離去,但其實「如果我能從他的言行中讀到一點愛,哪怕只有一點點愛,我就會回頭。」

既已死去,為何女鬼仍踽踽獨行於人世,尚未投胎?因為愛,因為還渴望著被愛?答案是否這麼簡單?我不確定,抑或還有更多的一些甚麼?這也許是《如果電話亭》留給讀者的大大提問,而每人的答案不盡相同。●

|

|

|

作者簡介:蔡欣純 |

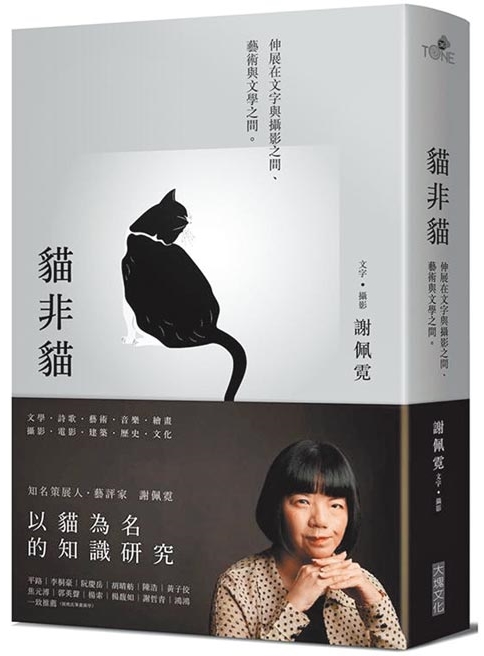

寫《貓非貓》,如散策,陪大家散步,邊走邊談,把彼此了解的串在一起,很重要的是基於分享。再來,如果說是真的習慣性地組織事情,並轉化創作,就像蜘蛛結網,需要有依附的對象,把縱軸的絲先拋出去,才開始織成網。

寫《貓非貓》,如散策,陪大家散步,邊走邊談,把彼此了解的串在一起,很重要的是基於分享。再來,如果說是真的習慣性地組織事情,並轉化創作,就像蜘蛛結網,需要有依附的對象,把縱軸的絲先拋出去,才開始織成網。

話題》介於死亡與轉生之際的香港,生活在中陰:讀韓麗珠《半蝕》

也許,不管是《黑日》(2020)抑或《半蝕》(2021)──這兩部接續寫於前後兩年、其所敘之事幾乎和現實時間疊合的散文集,韓麗珠的書寫,毋寧都在一個陡然開展的亂世時空裡,展現了一種遠比現實政治更為曲折的縱深。對「散文」這樣慣習貼沿著地表紋理匍匐前進的文類而言,那實屬不易。尤其兩本作品的絕大多數篇章,皆來自她在反送中運動後的《明報》專欄。在先天的因素上,它們的物理性篇幅極為短小,成稿的物理性時間(週週見報)也極窘迫,然其所欲(也不得不)回應的,卻是香港近半世紀來最沉重龐大的政治現況。

這些種種並不對等的容積,使得它的寫作勢必是一種壓縮的工法:如同製作一種救難口糧,將急迫而猛暴的「經驗」(甚至還來不及成為「經驗材料」)盡可能先祛除水分,搾成乾燥粉末,以「封存」起來。這個「封存」,自有香港眼前政治現實的擠壓。故它的隱語其實是「留待來日」──如果還有「來日」,那或許也是一個解壓縮的過程罷。

來日裡,大疫終結,暴政或已幾番更迭。新世界的彼端若有一位陌地讀者,能為這乾燥封存的粉末重新注入活水,還原出一座佈滿瓦斯霧霾、黑衣面罩的城市──那會是幻影嗎?易言之,它的對話對象其實是時間本身──「來日」必將會來,如同時間,不待招喚,它即會湧來將我們覆沒。香港的現況會「過去」嗎?而怎樣,才叫做「過去」?香港的「現在」,莫不也是某種「過去」的「來日」嗎?在壓縮與解壓縮之間,《黑日》與《半蝕》,以一種接近日記的體例,看似直面「現場」,真正要叩問的卻其實是人與時間、人與歷史、人與他所在的「此刻」之間的千種綰結。

那或許也是令對此書抱持某種期待的讀者所不解的:為何發動於「政治」的一種寫作,其抵禦或對抗的對象,首先竟不是「政治」?為何驅動自一種「暴政」的寫作,其所欲反擊的對象,首先竟亦不是「暴政」?那還可能會是「什麼」?也或許,在當代「政治正確」彷彿早先於任何「政治」而先行「正確」的倫理情境裡,「香港」以它和極權暴力極為親近的距離,為我們示範了高樓地表底下那些錯綜盤踞的根莖,可能抵達地心的哪裡?那縱深像是這座城市遍地通天高樓的一個反語:樓有多高,往下崛深的地基就有多麼探底。

有朝一日,那些樓房裡一格一格被現實圍柵、切割與分隔的「房間」若一夕崩塌,首先壓垮的不是別的,而是自身靈魂的凹陷之處。這或許才是韓麗珠近三年來逐漸浮現的書寫圖像──如果2018年的《回家》延續著傘後的城市對家與空間的反思,2020的《黑日》則記錄了前此一年(2019)香港反送中運動裡的各種激進現場;那麼,2021出版的《半蝕》所指向的,或許是疫情與國安法壟罩下、漸次進入一種永夜狀態的香港。是韓麗珠在《半蝕》最末篇章裡指稱的:一種「中陰生活」。

「中陰」是什麼?在普遍的認知上,這個詞彙典出佛家,泛指人死後到轉生之前的一種晦明狀態。在中陰裡,萬物蟄伏,因果並置。這是五色孔竅的暫歇之地。在現實的指涉上,它或也是香港此刻情境的一種隱喻:大量墜樓落海的死亡肉身,尚未渡化的亡靈,還未來得及等到一方自由新土的倖存的人……如果「中陰」已然成為一種日常常態,那會是一種什麼樣的「生活」?

這是只有介於死亡與轉生之際的「香港」,才問得出的問題。我私以為那也是韓麗珠這一系列寫作的最終收煞。這個收煞,支撐起整部《半蝕》的結構與意義──從輯一的「城影」、輯二「穴居時期」,延續著《回家》以降的主題,對個人與所處的城市空間反覆摩挲,不同的是外界的暴力與侵擾加劇了,現實較2018來得更為揣揣不安;於是,即使是「家」這樣充滿自我保護意味、人最後退守的現實生活場域,也不得不產生一種內向的暴裂。因此我們會看到如輯三「心裡有蛇」、輯四「吃人的家」這樣一種幾近自虐式的探問──「我想殺掉那個人」;「可是我可以殺掉的只有我自己而已。」這些看似從個人生命經歷裡發動的情緒,或從家庭、童年、感情生活等個體場域出發,最終所降落的,竟是一整個城市裡,關於自己與自己、自己與他人的命運。

《半蝕》的不易在於:在「暴政」面前,先低頭反身凝視的,先是「自己」,然後才能是「他人」。正因為人所處的時間、空間與歷史是一個巨大而張開的網羅結構;在網羅的交織裡,善與惡終究同源,罪與罰可以鬆動易位。本該向外投擲的石頭,第一個先丟擲的對象,竟也是「自己」。

《半蝕》裡那些從窘迫的現實裡擠壓出的瑜珈時光,身與心的安放之處,其實都展現了一種雙頭蛇般的諦觀──在《半蝕》裡,被黑雲壟罩密布的世界理應陰翳。但韓麗珠筆下的白晝黑夜,卻仍有一所房子,一扇窗戶,一隻閉上半對眼睛的白貓,像是不忍,又像是忍不住窺看:細小的街道上有人行色匆匆;有窗台外千門萬戶的格子裡,彼此相連卻又萬象殊異的個體景觀。「香港」的專業讀者應都能敏銳地察覺到,那是「我城」自西西以來的定義被改寫──在暴力所為我們洞見的世局結構裡,「我」與「你」相連;「我」的病與惡,也與「你」的相連。

在天象進入天王星主導的時代裡,香港其實是這波個體與共同體邊界被不斷反思、推移、解散甚而重組的前哨。而書中屢屢出現、接連起「我」與「你」、「我們」與「你們」的,是一個跟時間與歷史有關的詞彙:「業」──那即是來自於人在漫長的累世時間中為各種意志、選擇、決定的行動裡,所造就的結果。

《黑日》過後再讀韓麗珠的《半蝕》,那是一種類似隧道般的體驗。在隧道與隧道之間,短暫的光與白日轉瞬即逝。漆黑的隧道又淹過來吞滅了我們。人活於世上,那畢竟是一個太短太短的時間區段了。短到人即使死了,不會死滅的暴力仍像古老的植物孢子四處扎根蔓長。韓麗珠要說的或許是:暴力的歷史遠比我們來得更長更長。反送中或國安法,其實只是它的其中一站。而某些時刻,我們或許也曾在自己的身體裡,如同靈魂業力那樣,被他人或自己寄養過一株暴力的孢菌。它幾乎就是時間本身。2020,人人仰望過的日環食也是一種「黑日」。據說下次太陽再度環食,地球上今次看過它的人已全都死去了。人不可能活得比時間本身來得長,這是歷史的虛無與空妄。

那麼,「半蝕」又是什麼呢?半蝕是,在歷史的舞台上,兩次燈暗的幕與幕之間,緩慢幽微、卻又隱密增長的時光;在那裡,時間如莖藤蔓長,萬物與萬物接連──惡與惡接連。惡與善亦接連。如果我們曾在這「半蝕」的一半陰翳、一半昏暝的時光裡,打撈過一個漂來眼前的人,那必是因為這時空裡渺小的我們可能有過一瞬間的想望,從我們內在那深不可探的深淵,嘗試想要接連到名為永恆的微光。●

作者:韓麗珠

出版:衛城出版

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:韓麗珠

香港當代重要小說家。2018年香港藝術發展局頒「2018藝術家年獎」得主。她的小說帶有超現實主義色彩,行文往往安靜透徹,以文學凝視超越表象的真實,在華文世界擁有跨越區域疆界的讀者。

已出版的作品有:中短篇小說集《輸水管森林》、《寧靜的獸》、《風箏家族》、《雙城辭典》(與謝曉虹合著)、《失去洞穴》,長篇小說《灰花》、《縫身》、《離心帶》、《空臉》,與散文集《回家》、《黑日》。

其中,《灰花》獲2009年《亞洲週刊》年度十大中文小說獎、第三屆紅樓夢獎專家推薦獎。《風箏家族》獲台灣2008年開卷好書獎中文創作獎、2008年《亞洲週刊》年度十大中文小說獎,《寧靜的獸》第八屆香港中文文學雙年獎小說組推薦獎。《黑日》獲2021年台北國際書展非小說類首獎。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

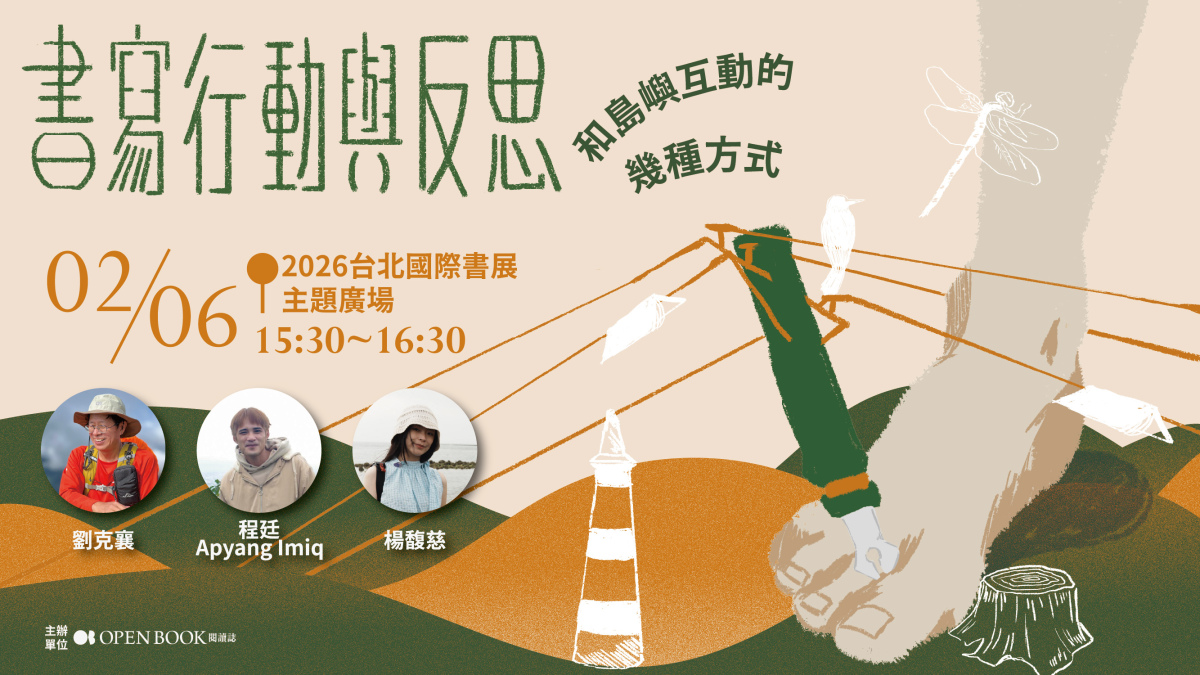

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量