OB短評》#310 回韻不絕的極品好書懶人包

● 畫電影的人

手繪海報的美好時光

簡嘉誠著,蓋亞文化,240元

推薦原因: 樂

漫畫家讓手繪電影海報大師的故事走出了偉人傳記的格局,為這門如今已逐漸佚失的手藝工夫,構築了富傳奇色彩的武俠故事。民國50年,斑斕的西門町化身明暗相間的江湖,兩代人物的設定默默聯繫起歷史的推展。畫風不採常見的日系風格,也不走文藝感十足的歐陸筆觸,素樸地召喚出一個時代裡,曾經實存的一門工夫、一種人生,令人不禁想起早年那些俠義又純粹的台港漫畫故事。【內容簡介➤】

●踢銅罐仔的人

黃春美著,聯合文學出版,320元

推薦原因: 樂

家鄉、童年、飲食、旅遊、育兒……隨著一幅幅日常景象的展開,將生命中的參與者刻畫於其中。輕描淡寫地勾勒台灣一隅女性的日常,也含蓄道出了凡人的不易。宛如清心的音樂,氣氛沉穩沒有劇烈起伏卻有餘韻。書中所擬喻的景物、述寫的生活,不帶浮誇氣息且無華美姿態,澄清柔緩帶著風味,映現著一個時代裡,處處可見的常民女性身影。【內容簡介➤】

●流浪巢間帶

徐禎苓著,時報出版,400元

推薦原因: 樂

一部好看的租屋民族誌,特別是在第一部分以13次租屋案例、串連房東A to Z,寫下人生百態與租屋修羅場。常看租屋網頁的無殼族、北漂或離鄉的人們熟悉的屋況術語(可炊、不可寵等),都有了更具文化脈絡與人情倫理的理解,反映了當下青年貧窮與經濟正義、區域與空間想像、親密關係與飲食慾望等等諸多議題,亦記錄了屬於當下各世代的遊牧人生。【內容簡介➤】

●恐怖矽谷

回憶錄

Uncanny Valley: A Memoir

安娜.維納(Anna Wiener)著,洪慧芳譯,行路出版,420元

推薦原因: 設 議 樂 益

本書透過自身經歷見聞,看似旨在批判科技新創業的開放假象,實則不止於單調的產業文化分析或普遍主義式的道德批評,而是揭露了「矽谷」這一經濟文化想像、價值與樂觀主義象徵的細緻內涵。在觀察新創產業時,作者有其獨特視角:原本文科女性身分、從出版業跳到科技新創的領域差異,讓整部回憶錄有如一份詳實精闢的民族誌。文字的機鋒與譏諷,更讓各種價值文化相互辨證,讀來饒富趣味。【內容簡介➤】

●怒海逆風島嶼行

台海戰亂世代的故事

To Reach the Refuging Island Trough Furious Sea and Gusty Wind

鍾堅著,燎原出版,550元

推薦原因: 樂 益

軍眷出身的作者不願微史成灰,採集了各種戰事、軍隊的聞說故事,也整理了許多未收入正式檔案的資料,描繪出台灣邊陲孤嶼的情狀。軍事迷、軍史控可讀到許多傳說逸聞。身處這個看重經濟、民生、個人權益的現代社會,在軍隊將士們保護下,如常生活而不自覺的我們,可以藉本書了解這若遠似近的存在。而台灣所意欲建構的海洋國家觀,這些故事應該也是海相的其中一面。【內容簡介➤】

●觀滄海

青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流

林梅村著,聯經出版公司,520元

推薦原因: 知 樂

考古學者透過器皿、地圖、石碑、錢幣、建築……等文物,加上實地探訪與諸般傳統文獻交叉解析,為讀者帶來海洋、島嶼的另一個觀察面向,也重組出意想不到的歷史面貌。作者聚焦15世紀以降的中國,述及早期中國南方海外的交流,視野廣及中國、印度、伊斯蘭、南洋,乃至與歐洲等諸多文明循海而來的衝突與交流。本書跨時空地再次審視大航海時代,肯定東西方諸文明在歷史推動中各有其位置。以章節區分主題式的討論,使個別問題的論說焦點分明,但也因為如此,讀者需要靠自己理解成一幅全貌。【內容簡介➤】

●被隱藏的眾神

一段在中東尋找古老智慧的旅程

Heirs to Forgotten Kingdoms: Journeys Into the Disappearing Religions of the Middle East

傑拉德.羅素(Gerard Russell)著,葉品岑譯,八旗文化,540元

推薦原因: 樂

說到中東、北非,就會讓人想起伊斯蘭信仰及其引起的各種爭端。但這片土地其實是諸多古老信仰的誕生地。除了如今已成為世界性宗教的天主教、基督教、伊斯蘭信仰等,長時間以來,當地其實還有許多其他宗教為人所崇信。熟習阿拉伯文化的作者帶我們踏進這些古文明的印記,訪查這些鮮為人知古老信仰的形貌與內容,並點出其處在現代世界秩序與價值觀夾縫中的困境。平易流暢的敍事,使得傳自遠古的文化,複雜的時局,都不再那麼難以親近理解。【內容簡介➤】

●設計好味道

おいしいデ

梅原真著,陳令嫻譯,行人出版,460元

推薦原因: 設 樂 益

著名的商品設計師回到家鄉,用眼睛觀察、用心體察,抓出地方物產的精氣神,重塑形體。身為設計師的作者以栗子、雞蛋、洋菇、海參等物產為各篇標題,彰顯其核心關懷仍是「物產」本身,而非經過設計包裝之後暢銷的「商品」。本書不僅可做為地方物產成功包裝的參考型錄,作者也一一道出他是如何與這項物品、與每一戶人家結下緣分,帶著關愛懇切地思索如何將土產變身成為特產,並於過程中賦予了它們生命。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

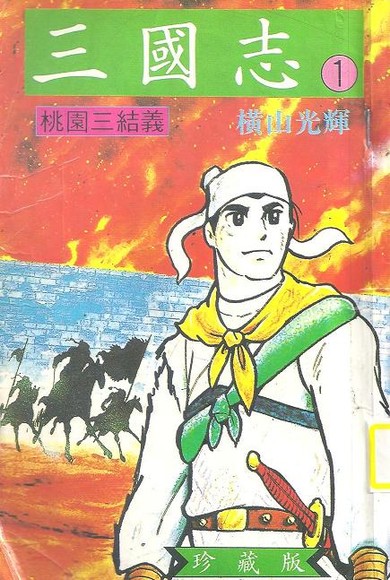

二樓深處的圖書館,靜謐得只有夏季的午後蟬鳴規律地叫,吵著櫃檯的老師昏睡在桌上,發出細細的呼聲;偶爾還有壁掛扇左右搖擺的嘎吱聲,交雜在一起。那時我已經把橫山光輝的漫畫版《三國志》看完,看到第60集,三國歸一統,蜀國滅亡,氣得我心情鬱悶,又無法找人說話憤罵姜維,只得每次經過《三國志》便捶它們的書背。

二樓深處的圖書館,靜謐得只有夏季的午後蟬鳴規律地叫,吵著櫃檯的老師昏睡在桌上,發出細細的呼聲;偶爾還有壁掛扇左右搖擺的嘎吱聲,交雜在一起。那時我已經把橫山光輝的漫畫版《三國志》看完,看到第60集,三國歸一統,蜀國滅亡,氣得我心情鬱悶,又無法找人說話憤罵姜維,只得每次經過《三國志》便捶它們的書背。

世界閱讀日》響應423世界閱讀日,文化部邀請大家一起走讀臺灣

響應423世界閱讀日,文化部今(23)日於臺灣文學基地舉辦走讀臺灣啟動記者會,行政院長蘇貞昌出席並參與現場故事共讀活動,與小朋友們互動熱烈。文化部宣布今(2021)年將以「文史」、「藝術」、「產業文化」、「生態科學」、「社會關懷或文化平權」及「臺灣文化協會百年啟蒙」等六大主題,整合文本閱讀及景點走訪,預計將有超過百條文化主題路徑在全臺遍地開花,邀請民眾共同參與。

2021年「走讀臺灣」活動將遍及全臺灣、持續整年度。今年特別邀請社會學者李明璁以「臺灣文化協會百年啟蒙」、「文史」、「生態」、「平權」為題,分別於北中南東規劃4條經典走讀路線,文化部16間附屬館所亦率先以六大主題規劃逾50條路線、超過150場次相關活動。此外,也邀請作家楊双子、林立青及導演王小棣等30位包含作家、漫畫家、主播、企業家、歌手、體育界等各領域知名人士共同響應,期盼讓閱讀成為民眾生活的日常。

文化部表示,近年在網路時代趨勢下,民眾閱讀習慣已改變,傳統書籍或文學作品需要有更多元的方式讓民眾有機會認識,文化部透過走讀臺灣,讓民眾在行腳過程中,以各種感官體驗在地節慶、瞭解文史事件並認識相關著作。今年適逢臺灣文化協會成立100週年,文化部除已策劃多項紀念活動,也特別將「臺灣文化協會百年啟蒙」做為走讀臺灣活動主題之一,邀請各界以1920年代臺灣文化協會相關的文本、人物、地景、故事,規劃精彩的路線。

文化部轄下16間附屬館所,各別規劃涵蓋文學、音樂、美術、歷史、工藝、傳統藝術等多項文化領域的走讀活動,透過館所率先推出的走讀路線及書單,讓參與的民眾從不同領域連結文本。其中國立臺灣文學館以「文協百年」為主題、國立臺灣博物館從民眾生活記憶出發,以及國立臺灣史前文化博物館、工藝中心、中正紀念堂等針對原住民、新住民、平權等議題,共有超過50條路線,將推出桌遊、展覽、市集、音樂會、電影放映等超過150場次豐富活動。

此外,即日起至5月24日止,文化部同時受理「走讀臺灣主題路徑建置計畫」徵件,邀請全國各縣市之書店、出版單位及文史工作室共同策辦精選文本與特色路徑,讓民眾一整年都能閱「讀」臺灣原創出版品、實地「走」訪相關特色場域。文化部也將於5月6日舉辦徵件說明會,歡迎有意提案者踴躍參加。●

了解更多【走讀臺灣】消息

➤➤官方網站|主題路徑建置計畫線上申請

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量