現場》簡單卻具高張力、觀察人性與未來,是科幻漫畫迷人原因:麥人杰與常勝的大叔真心話

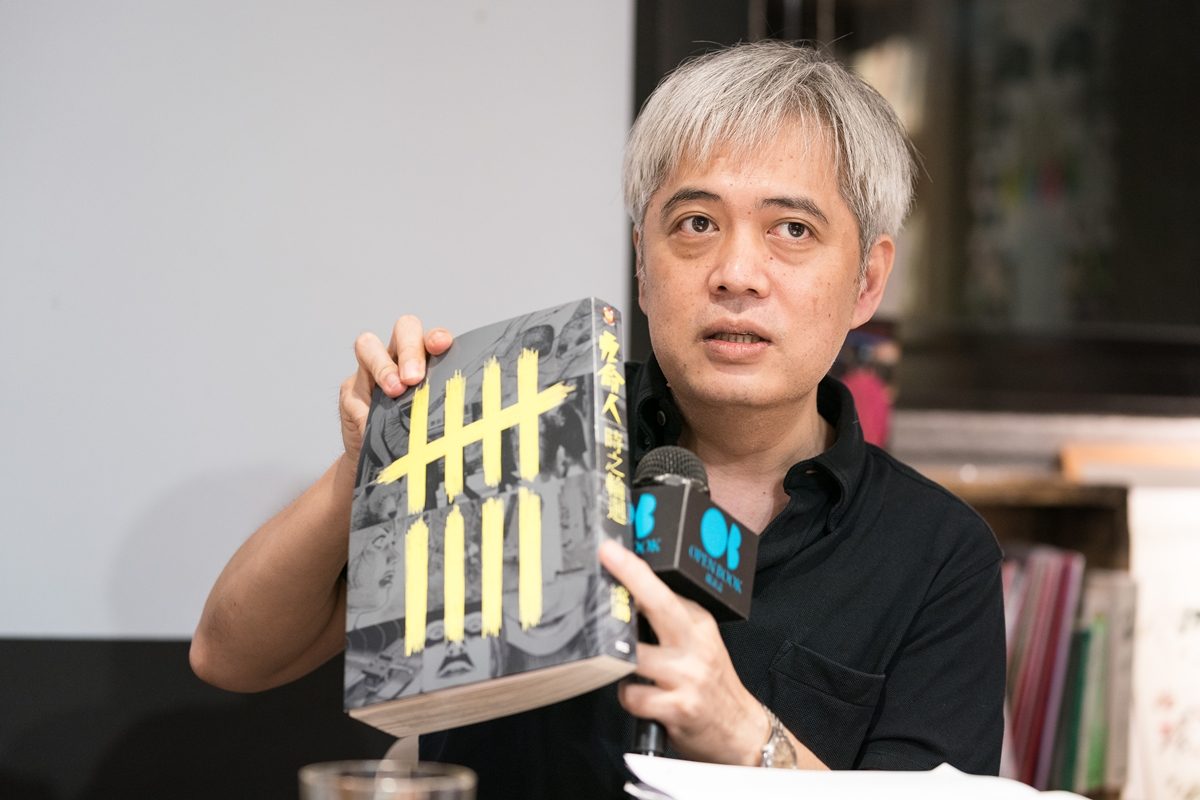

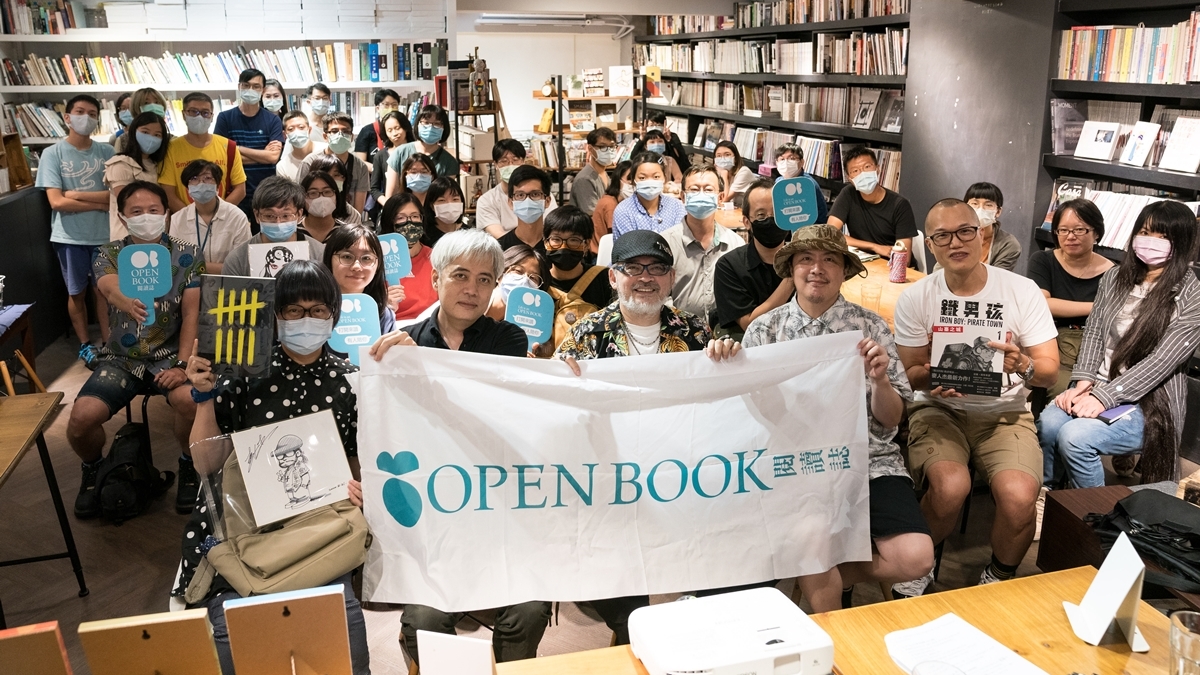

2020年Openbook漫畫系列講座「喜歡漫畫的才不只我一個」,首場邀請到台灣重量級漫畫家麥人杰與常勝對談。麥人杰的創作橫跨動畫與漫畫,近期更推出新作《鐵男孩》;屢獲國際大獎肯定的常勝,去(2019)年企畫改編阿推《九命人》的同名系列作品,也備受好評。兩位闖蕩江湖多年的漫畫大叔都是射手座,卻展現南轅北轍的創作姿態與作者性格。這場講座由深耕漫畫的歷史學者翁稷安擔任主持人,與兩位漫畫家一同暢聊,如何在漫畫中創建屬於自己的世界。

▇有趣不需刻意,得讓想像力先行

一開始在主辦單位為了暖身而設定的「快問快答」環節中,主持人都還沒發問,只見麥人杰氣定神閒搶先開口:「那個,要催稿的先出去。」當場定調今晚的講座路線,必定有一位要扮演專業吐槽。

主持人終於搶回麥克風。擅長建構幻想世界的麥人杰,最想住在哪一部漫畫作品中呢?「當然是《狎客行》,其他都太苦逼了。」至於別人的作品,麥人杰則拒絕入住,因為不熟;「熟悉度」儼然是進入漫畫世界的通行證之一。

面對同樣的問題,常勝則平靜說道,最想住進《魔法公主》的漫畫世界中,因其古典;若是自己的作品,則是《奧德曼》。追問原因,常勝打趣地說:「快問快答就是直覺,沒有原因啊!」

接著,主辦單位羅列出「畫力、想像力、觀察力、時間」,詢問漫畫家在建構筆下世界時,以上4項最受考驗的是何者?兩位與談人一致認為是「想像力」。常勝提到,素材或想像力的來源,其實是從小到大都很喜歡且一直放不掉的東西,它們會經由時間,內建在腦海中,成為一種資源庫。

直率的麥人杰則強調,有興趣的事情不會特意去觀察,很多都是不自覺的;有了創作意識後,也許會自覺去觀察,但都是先有想像力,喜歡胡思亂想,接著產生好奇,在幻想之外主動去看、去找,覺得好玩,才會記下來。

身為漫畫家的兩位,覺得最爽的是什麼時候呢?麥人杰秒回:領到稿費。現場一陣爆笑後,全體目光投向還在思考的常勝,他謹慎說:「有讀者回饋,就算只是簡簡單單,說一句『好看』,就可以了。」懇切地回答,讓與會者都感受到溫暖,不愧在漫畫界有「暖男」美稱。

麥人杰補充,最爽的還有「畫完的瞬間」,形容那完全是一個虛脫狀態,一堆跑馬燈,差不多要掛了。可見無數次在瀕死邊緣,撿回半條小命的漫畫家,會多麼珍惜獨自搏命奮鬥後,帶作品賦歸而來的成果。

▇科幻世界,反映創作者對社會現場的觀察與瞻望

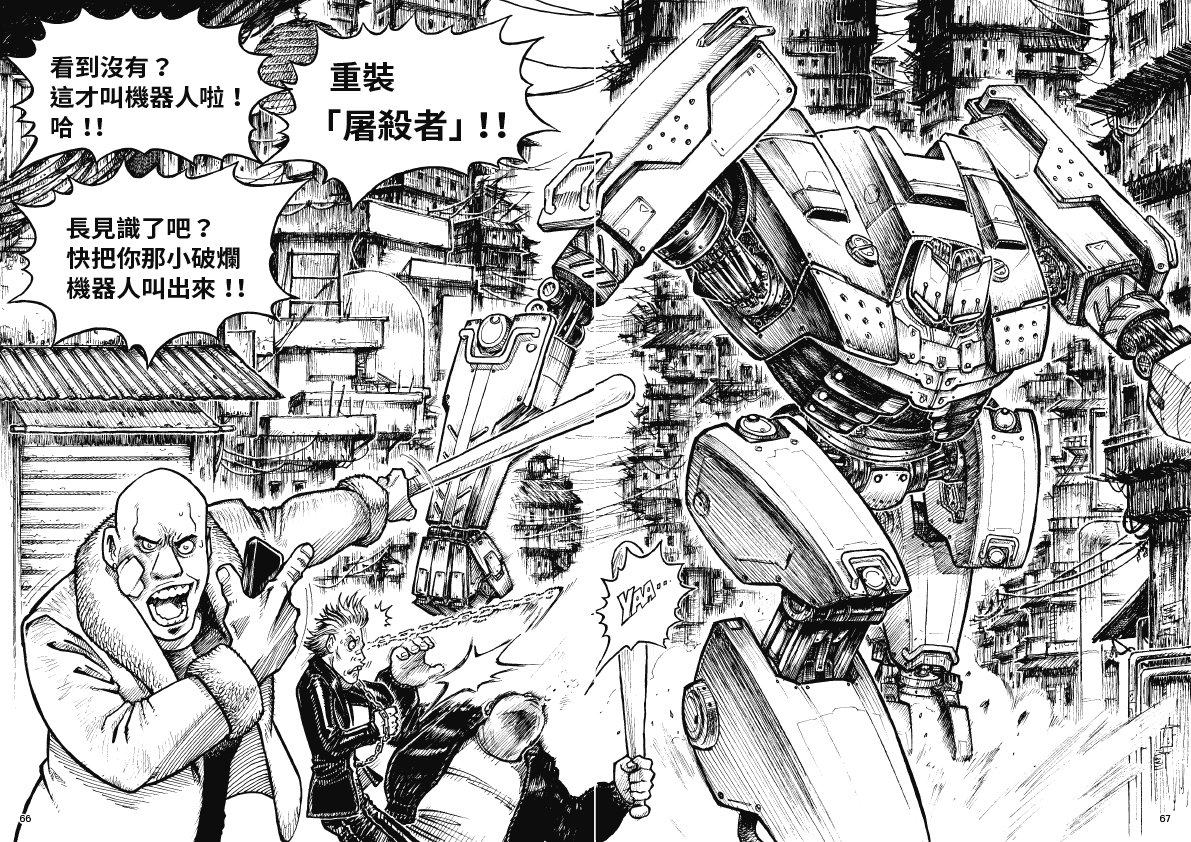

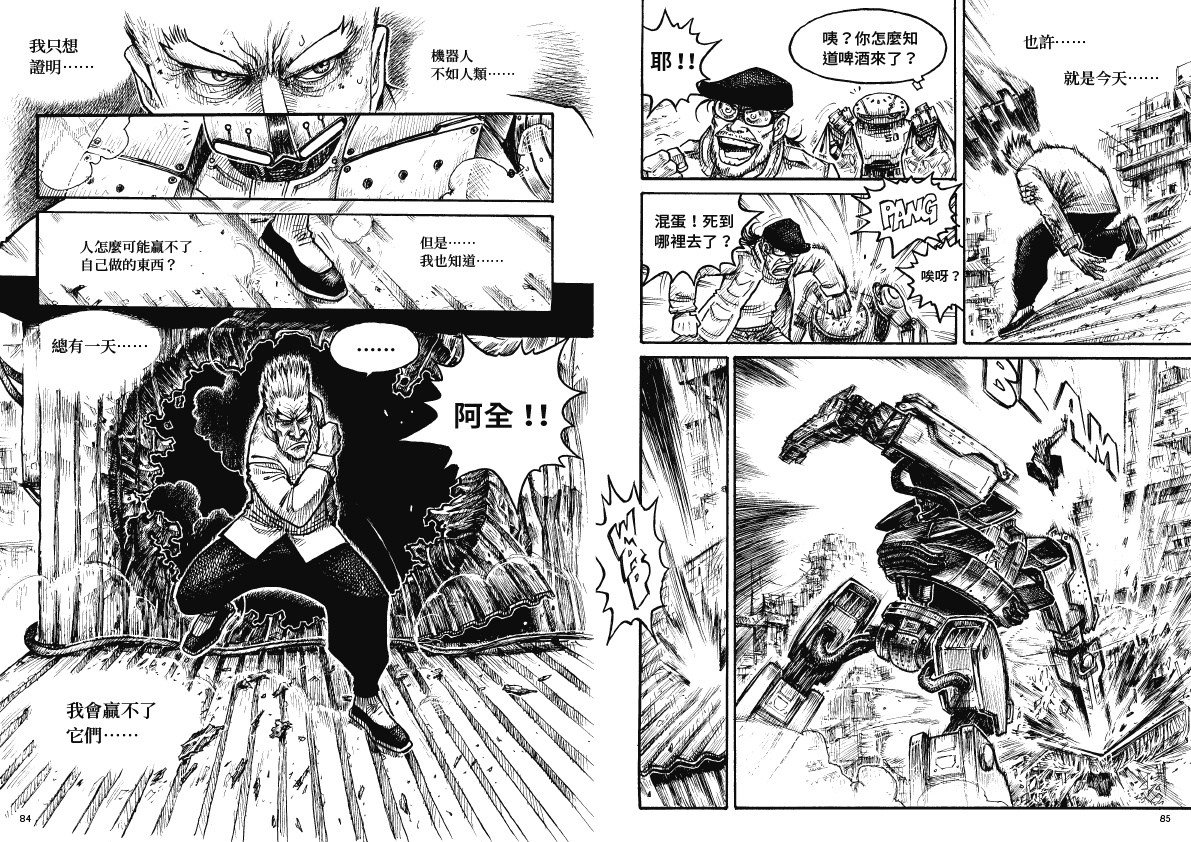

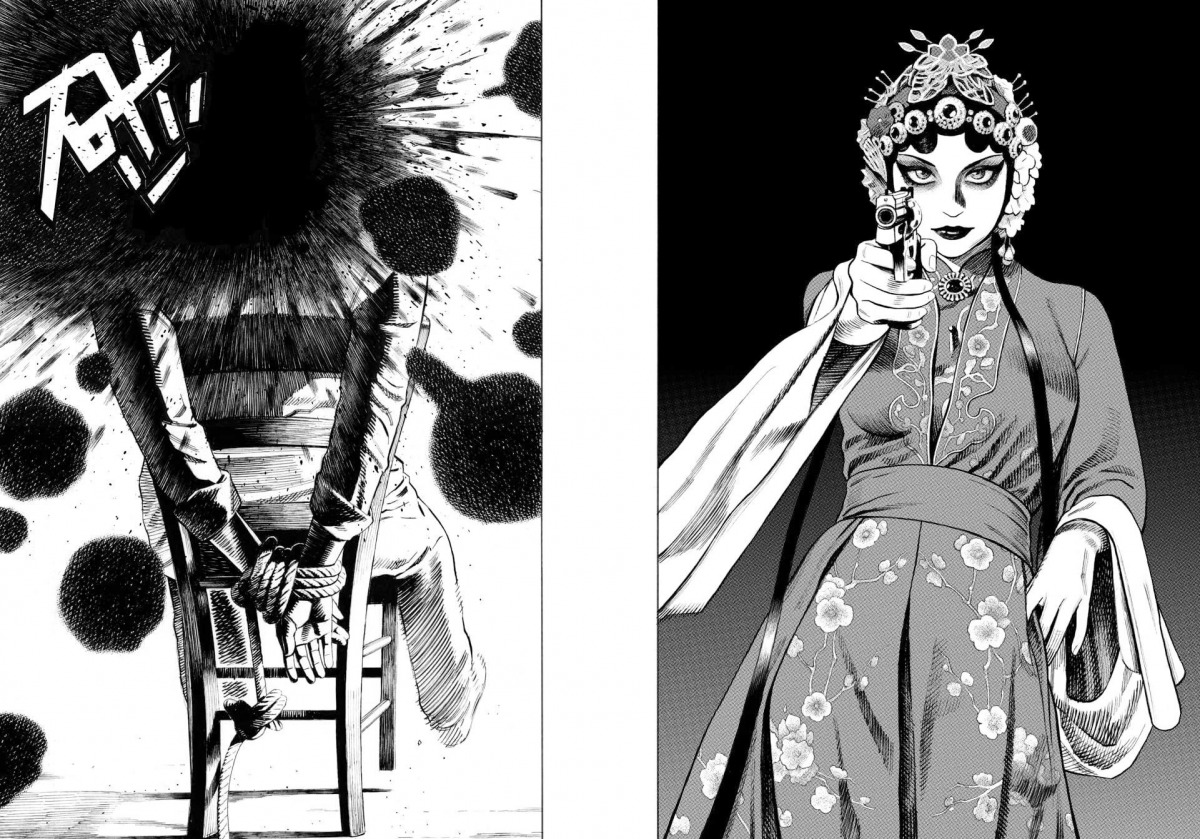

暖身結束後,主持人與漫畫家一起聚焦今日的主題:「在漫畫中創造世界」。麥人杰直言新作《鐵男孩》比較有意識去構思,其他作品則沒有那麼完備地規劃。《鐵男孩》原先的預設是一部電影,最後沒拍出來,才以漫畫呈現。

「構思故事的時候,放進自己在想的一些未來的問題,也希望有娛樂性。以機器人為主角去畫一部漫畫,為了故事背景去看一堆資料,有些工作一定會被取代,所以有現實基礎的背景,再談到機器人引發的社會問題。稷安先前在大辣的直播中曾說這是一本『政治漫畫』,談了很多都更,但我想講的是『驅趕低端人口』。」

談到近未來,無可避免要觸碰人類生存狀態的議題。麥人杰提到,不希望畫大餅超越任何經典,《鐵男孩》專注在山寨城裡這些人發生的故事。

書中述及的未來發展問題,除了高齡化,還有個他近幾年的心情:「你有能力,可是這個社會已經不需要你了。」《鐵男孩》有許多這樣的大叔角色,不像《海賊王》有很多帥大叔,越老越帥;現實社會的老人帥不起來,很多問題要對付。他坦言,這是過去作品裡較缺乏的,因為他自己就是一個搗蛋鬼,喜歡熱鬧、喜歡好玩,最好讓人物都瘋狂到底,強調沒有創作者需要文以載道的包袱。

同時做過動畫與漫畫的麥人杰提到,台灣的動畫若希望品質達到國際水準,資金籌措會是很大的困難。他自嘲表示:「想歸想,做下去覺得這塊鐵板很硬,踢到差不多粉碎性骨折,很不容易。」相對之下,在漫畫世界裡,則可以任憑自己去控制進展。麥人杰說:「畫漫畫還是比較開心,沒有助手,一個人就可以搞定,雖然很累。」

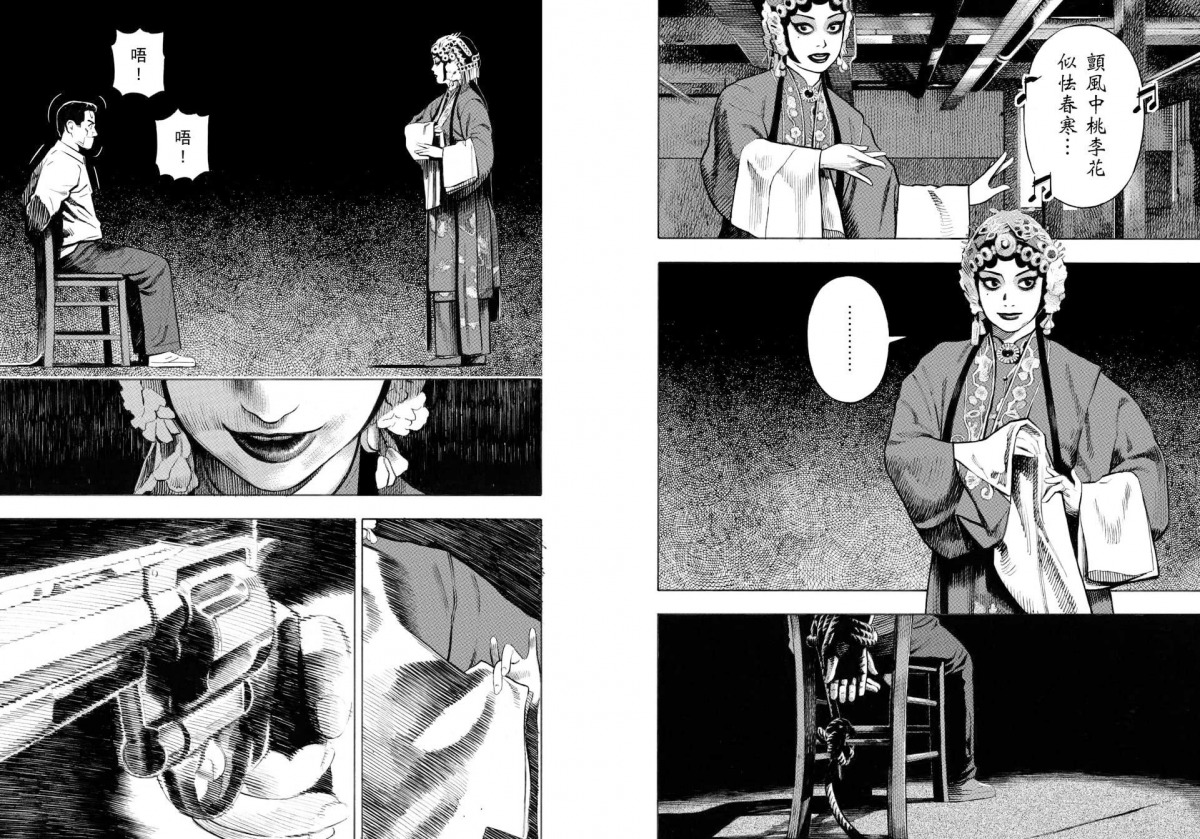

▇高概念:簡單,又極具張力

常勝一語切入核心:「一部好的作品,通常都有一個簡單到不行,但是極具張力的核心概念。」他以阿推的《九命人》為例,提到此作的核心概念,是顛覆一般人對輪迴的認知,打破時間的束縛。他也以自己的創作習慣說明,都是先有一個核心的點子,才開始設定世界觀,符合它的遊戲規則。

常勝也希望讀者注意《九命人:時之輪迴》這本書的封面設計,象徵九次的符號。原本設定書名就是這個符號,但因為沒辦法唸,出版登記也會變成沒有書名。為了符合理想的呈現,常勝決意要在視覺上挑戰讀者——封面上只給出九次的符號,強迫勾引讀者好奇心的留白設計,只在書背上才出現:「九命人 時之輪迴」字樣。

「當初發想時,不是要9個短篇集結成一本,而是9個獨立作品,發行9個單行本。遊戲規則很簡單,就是一個人有9條命。」常勝補充說明。

日前第11屆金漫獎公布入圍名單,其中,由常勝企畫的九命人系列5部作品(含原著增訂本),就有3部入圍「年度漫畫獎」。(延伸閱讀:〈評論》《九命人》的4種平行宇宙:星期一回收日、薪鹽、常勝、致怡的科幻對話〉)

提起該項企畫的緣起,常勝回憶道,他某次看似無意地向阿推詢問改編的意願,阿推欣然同意。半年後,當常勝認真啟動計畫時,阿推才恍然明白,原來他並非說說而已。在最初的企畫中,常勝想找來9位作者,包含阿推和常勝自己,以同樣的命題,各自發展全新的故事構思,重新詮釋每人心目中想像的九命人。

這個計畫還包括,從2019年的9月9日開始9回的連載,結集成書的版權日也訂在9月9日,再選個有9的日子舉辦個九命人的新書活動。不過這項深具規模的企圖心,常勝也坦承難度非常高。他感謝東立出版社願意嘗試,最後總計有5位作者(包含阿推),完成了5部獨立的出版品。

常勝說,當初找漫畫家參與時,腦海中早已浮現對方筆下作品的可能模樣,他並不擔心同樣的概念,會產生雷同的問題。此外,常勝還爭取到,合約上註明:出版社編輯不得干涉任何一位作家的劇情。聽到這點,麥人杰立刻回應:「哇,這麼兇的合約!」

「我的任務是讓他們畫出他們想畫的、講出他們想講的。」常勝如此強調。而金漫獎的入圍結果,證明即使是源自同樣的概念,在不同漫畫家的經營下,便能創造出不同的世界,品質一如預期。

▇科幻漫畫,如何賦予虛構情節真實感?對人的觀察

常勝提到,他從小就喜歡讀小說、漫畫、看電影,對敘事的創作,一直保持關心,持續涉獵,「不敢說所有東西都是原創,但相信由經驗累積,去做不同的組合配在一起時,會產生新的意義。」

談到創作習慣,常勝提到他通常會先完成完整架構,不然就無法有貫串完整的鋪陳。一旦有了架構,才能在一開始鋪梗,並在每一回中持續釋放線索,勾引讀者進入這世界。他強調,前提是結構要先定好,內部的細節則會為了尋找更好的詮釋,而不斷地游走與改變。

談到科幻的魅力以及創作上的困難,常勝認為科幻漫畫總是探索未來,傳達對未知的想像。最大魅力來自「未知」跟「想像」,而最大的困難也是,必須讓它能在「現實」的層次活過來。

常勝提到,世界觀可視為是「認知堆疊出來的謊言」。認知,是符合人類生而為人的情感面認知,會為謊言帶來真實性,以此觀點再加入時間的概念,就會非常多變且富想像力。

麥人杰則認為,科幻最好玩的就是規則自己訂,用想像創造讓人驚奇的世界,但最重要的還是講「人」,人的情感,或人的反應。

常勝則補充,情感必須寫實,不然不真實。其中也會有一般說來的普遍認知,當然可以試圖打破認知,但不是把整個世界觀打破,而是從想要探討的點切入。

▇大叔的真心話時間:借錢和美女

活動進行到尾聲,麥人杰問常勝:「有沒有碰到漫畫裡面的角色是不受你控制的?」常勝沉默一會兒後說:「好像……鬼故事。」接著他冷靜分析:「有時候是角色你沒辦法駕馭,因此才會說沒辦法控制。《九命人》裡有些角色一開始沒有辦法,較差的狀況是控制不了,好一點的是慢慢能夠;有一天突然知道這人該說什麼、該做什麼,這人就在心裡活過來了。」

麥人杰則接著又問,常勝放棄原本的高薪工作,轉入漫畫這行後,有沒有後悔、想放棄過?

「剛成為漫畫家是很困苦的,除了自己,全世界沒有一個人站在你這邊(沉默)......」常勝提到,自復興商工畢業後,進入廣告公司,一待15年,收入優渥。35歲那天,他一早醒來,發現自己沒有成為小時候夢想的漫畫家,於是把工作辭了,跑去畫漫畫。

「所有人、包含家人都幫我後悔,我沒有後悔過,但有很多次想放棄。當你吃土吃了兩、三個月,會有十來次想放棄的念頭。有時這種困境太多,你會習慣,你就麻痺了。麻痺後,我習慣早上醒來就想:要跟誰借錢?」

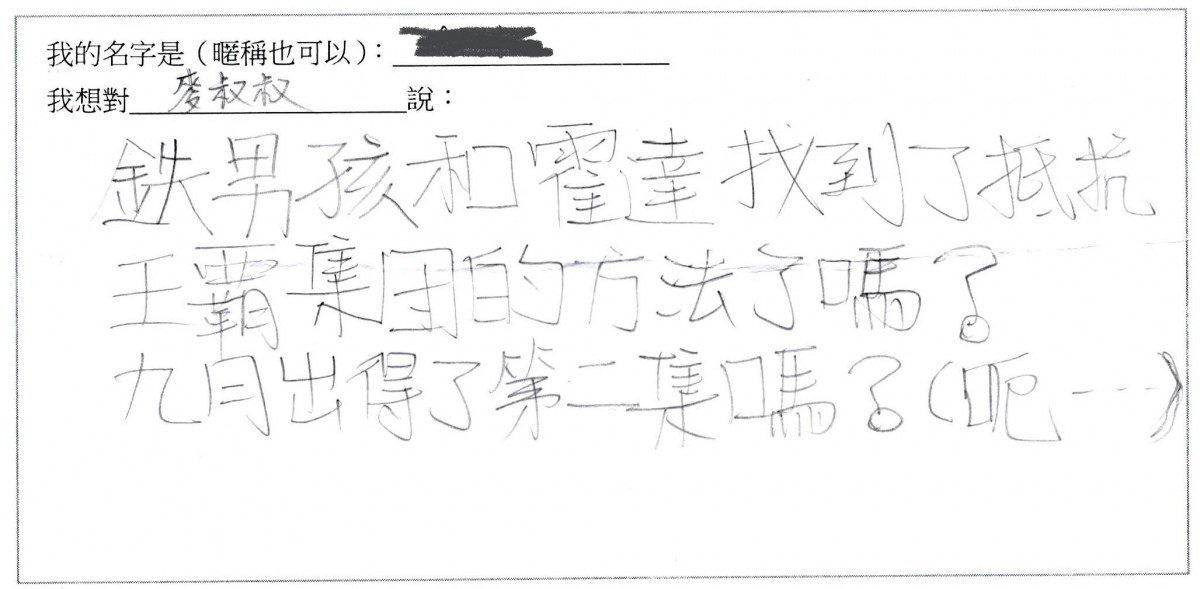

常勝接著主動出招、直攻要害,他問麥人杰:「《鐵男孩2》什麼時候畫完?」在眾人的莞爾微笑中,麥人杰嘆氣道,出來混總要被問。他坦承9月底無論如何應該要交稿,讓現場來賓都為他捏把冷汗。

常勝接連發問,《鐵男孩1》裡居然沒有美女,第2集會有嗎?麥人杰說自己有深切反省,連出版社看稿時也冷汗直流,擔憂沒半個女性角色,全是山寨城裡的各種老頭,引不起市場的興趣。他保證第2集一定會有女性角色,此話一出,反而引起全場的笑聲。

▇科幻漫畫,是最有潛力的IP產業核心

主持人詢問兩位漫畫家各自最滿意的作品,常勝說,就世界觀而言,《隱藏關卡》這部作品的核心概念他自覺是有趣的,另外則是《九命人》。

麥人杰則表明沒有最滿意的,因為都很喜歡。

麥人杰提到,想做《鐵男孩》,是因為「科幻」是內容產業的兵家必爭之地,他希望台灣在此也能不落後於歐美。他強調:「科幻是想像力的推展,具有前瞻性的視覺震撼,這些爆炸性的想像,象徵的是一個國家的科學力、軟實力。」

常勝則補充:「目前全世界最賺錢的IP產業,源頭皆來自於有趣的漫畫。」

兩位資歷深厚的漫畫家,均回到IP及科幻的話題做結,頗具深意。漫畫家希望提醒讀者,科幻漫畫並非僅是漫畫類型的一種,在其他國家,這可能是最具潛力的文化產業鏈核心,也是引領讀者及產官學界,面向未來的想像第一線文本。●

▉向漫畫家/作家告白

▇抽獎時間

文學翻譯類召集人賴慈芸則觀察到,文學翻譯書的總數年年升高,從2018年(40次)的313種,2019年的420種,到今年已突破500種。其中英美與日本的作品占六成,其他國家的分布亦相當多元,題材豐富。她也提醒,雖然有些書籍不一定是原文直譯,轉譯也不一定會影響翻譯品質,但「希望出版社至少要讓讀者意識到原書不是用英文寫的,例如《八座山》雖然是透過英譯本轉譯,但保留了原來的義大利文書名Le otto montagne,讀者就能清楚意識到原文不是英文。這是一種教育讀者尊重各語言的方式,希望藉此機會說明。」

文學翻譯類召集人賴慈芸則觀察到,文學翻譯書的總數年年升高,從2018年(40次)的313種,2019年的420種,到今年已突破500種。其中英美與日本的作品占六成,其他國家的分布亦相當多元,題材豐富。她也提醒,雖然有些書籍不一定是原文直譯,轉譯也不一定會影響翻譯品質,但「希望出版社至少要讓讀者意識到原書不是用英文寫的,例如《八座山》雖然是透過英譯本轉譯,但保留了原來的義大利文書名Le otto montagne,讀者就能清楚意識到原文不是英文。這是一種教育讀者尊重各語言的方式,希望藉此機會說明。」

閱讀隨身聽S3EP5》作家&吃貨蔡珠兒/港台滋味大不同,從菜市場到飲食書寫,兼談回不去的香港

香港與台灣雖然都是華人社會,但菜市場的食材品項卻大不相同,除了閩粵菜系的分別,人情互動也不相同。曾生活兩地多年的美食家及作家蔡珠兒,懷念哪些令她思念不已的事物?在飲食文學作家心中,好的食譜與飲食書寫,應該具備怎樣的特色?而忙碌的生活中,又該如何建立「吃」的品味?本集節目帶讀者遊走舌尖、書頁的香港和台灣美食與文學。

▇特別來賓:蔡珠兒

南投人,天秤座,五年級。生於埔里,長於台北,台大中文系畢業,英國伯明罕大學文化研究系肄業。曾在新聞界工作,旅居倫敦和香港多年,在自家後院闢菜田,晴耕雨讀,種植烹煮。2015年鮭魚返鄉,搬回台北定居。喜歡文字、植物和食物,愛讀雜書,是個散文專業戶,也是業餘廚師,熱中烹飪,上下溯源,貫通時空,從種菜、找菜、燒菜到寫菜,想耙梳食物與人類的複雜關係。

著有《南方絳雪》、《雲吞城市》、《紅燜廚娘》、《饕餮書》、《種地書》等散文集,作品散見中港台及星馬報章,曾獲吳魯芹散文獎(2003年),聯合報「讀書人」(2005年)、中國時報「開卷」(2005及2012年),以及台北書展(2012年)等好書獎,多篇作品選入台灣及香港的中文教科書。

▇本集精彩內容

❖個人小物❖隔熱手套❖

主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量