現場》以虛構無限逼近真實:林新惠&朱嘉漢對談

今年3月,美國一個名為The Chronicles of Now的網站平台創立了,內容多是以新聞、歷史或時事為主的小說。有趣的是,這些小說並非完全的紀實,而是透過虛構,將可能的方向描繪出來。「若是這裡爆發了病毒,勢必會……」作家們揣著這項宗旨,讓讀者開始挖掘不在自己演算法之內的事件。

也許「虛構」的意義就如同史蒂芬.金(Stephen King)說的:“Fiction is a lie. And good fiction is the truth inside the lie.”一個凌駕於現實的真實,也許得靠著作者親手編織的細節才得以呈現。

▉一個不被允許認識的自己

朱嘉漢表示自己的上一本小說《禮物》總共花了7年才完成,於2018年10月底出版,但自己休息了一個月後又開始著手寫第二本小說《裡面的裡面》,花了7個月定稿,再進行修改。

朱嘉漢認為,自己所處理的「虛構」屬於歷史層面,例如1950年到1970年的台灣歷史幾乎是空白,當時的文人如葉石濤、郭松棻等都是在80年代後以回憶的姿態重新講述,但他們在時代裡失去了太多聲音,事後回溯當下的細節時也是困難重重,身為後代的我們並沒有太多機會去認識這段不完整的歷史。

《裡面的裡面》談的就是一段幾乎被人遺忘的家族史故事。書中共有兩個核心角色,一是台灣共產黨(簡稱台共)的潘欽信,二是朱嘉漢的祖父。人們提到台共往往都會提到謝雪紅,但台共還有很多人被埋沒在歷史的洪流之中,例如林木順、蘇新、簡吉等等。

潘欽信是朱嘉漢祖父的三舅、曾祖母的弟弟。朱嘉漢得知有這個「遠親」時,彷彿得知了一個來自虛幻國度的存在,倘若沒有寫小說,一輩子也沒辦法與他建構關係。

這種不完整性,得藉由蒐集資料、訪查等等來填補,最後透過小說的「虛構」來補足。但朱嘉漢也表示,小說並不能完全替代歷史──小說就是小說,但真實世界所遺失的東西太多了,譬如潘欽信的人生、白色恐怖的史料。「虛構」除了是保護與尊重他人,也是試圖認識那一位不被允許認識的自己。

朱嘉漢也補充道,「姿態」也許是《裡面的裡面》最重要的核心,讀者可以看到小說人物是如何讓勇氣凌駕切膚之痛,讓自己活下去,也讓別人活下去。祖父與其他台籍菁英們處在一個如海德格(Martin Heidegger)所講述的「被拋境況」(thrownness)的大時代,無人能解釋為何在此或不在此,只能默默承受一切。但弔詭的是,這個社會卻不允許自己去認識自己的過去。如果沒有一個真正認識自己的人,那要如何去了解他人呢?

小說人物的名字,也代表著各自的勇氣、信念與狀態。例如信仔,象徵著守信用,也是一封把自己摺疊的信件,駛向遠方。祖父阿寬原本的設定為「阿榮」,是想像他的懷才不遇與在白色恐怖氛圍中,光榮黯淡、過往雄心熄滅。但作者最後還是把它改回「寬」,象徵著寬恕。

▉一具不完整的輪廓到底該怎麼生活?

林新惠表示,她同樣花了7年才變成一個小說家,從大學的音樂系一路跨度到台文所,陰錯陽差地得了校內文學獎,便開始埋頭寫作。當時有一位文學獎評審說:「虛構就是想像生活」,假設今天有一個人被困在廁所,寫作者就必須去想像他在這狹小的空間裡要怎麼活下去。儘管研究所與創作分開,但研究期間讀到的〈賽伯格宣言〉卻啟發了林新惠:「人和科技物之間如何形構共同體?」例如在疫情期間使用額溫槍,人們都必須制約性地服從它,蹲下、撥瀏海,才能進入特定空間。並不是我們在使用額溫槍,而是額溫槍在使用我們。

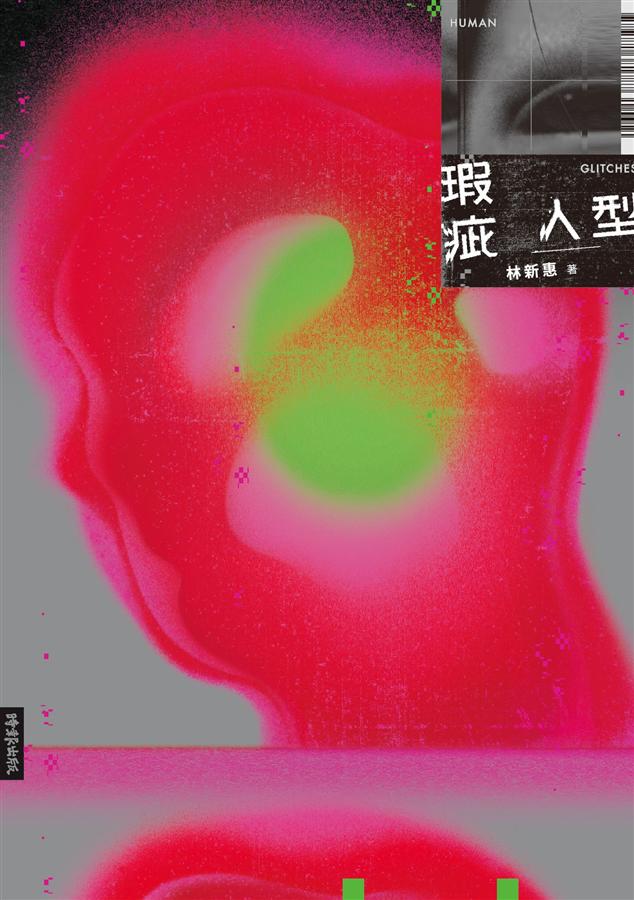

《瑕疵人型》的來由是英文的glitch,用來形容機器的損壞。但《牛津字典》的解釋卻多了一條有趣的描述:映像管電視損壞時,螢幕出現一條白色的線。林新惠笑說,這條線並不打擾我們觀賞節目,但就像一顆石頭塞在鞋子裡,感覺很不爽快。難道人類不會在生活之中出現這道glitch嗎?人類是基因的運算式,等同於機器以0和1來編算,兩者必定都會在個體上出現「瑕疵」。

《瑕疵人型》的來由是英文的glitch,用來形容機器的損壞。但《牛津字典》的解釋卻多了一條有趣的描述:映像管電視損壞時,螢幕出現一條白色的線。林新惠笑說,這條線並不打擾我們觀賞節目,但就像一顆石頭塞在鞋子裡,感覺很不爽快。難道人類不會在生活之中出現這道glitch嗎?人類是基因的運算式,等同於機器以0和1來編算,兩者必定都會在個體上出現「瑕疵」。

林新惠補述道,這本書的封面是以紅外線熱像儀的輪廓來呈現,如同疫情嚴重期間,人們進出簡易閘口時的熱感應影像。在機器的眼睛裡,我們並不是真正的人類,我們只是由紅色、綠色、黑色構成的模糊形狀──也許,這就是人類在失去形狀前的狀態,像是Windows電腦的讀取標誌(圓圈與沙漏),或蘋果手機的讀取圖騰(輻射圓圈),人類天天看著這些符號,卻不曉得自己也像它們一樣,在接下來的日子裡不斷讀取中、當機、跑不動。

▉無盡地獄

朱嘉漢提到,《瑕疵人型》中有一種感官被剔除掉了:痛覺。例如〈剝落〉主角的右手背肌膚與筋肉逐漸消失,身上的一塊塊肉剝落了,但她卻沒有嚎啕大叫,反而讓人感覺更痛、更焦慮。痛覺使人們發現自己存在,整本小說像是一部「地獄機器」,如同靜止狀態時被分屍,心理面的恐懼會凌駕於痛覺,如同波赫士(Jorge Luis Borges)短篇小說中的「無盡感」,倍增著不安的情緒。

林新惠補述道,《瑕疵人型》中的另一篇〈安妮〉也有類似的東西:主角與買來的娃娃有著類似戀人的關係,但某天,當主角像人類一樣為娃娃沖澡,最後擁抱時,娃娃卻融化了。林新惠表示,原本想將結尾定格在融化的畫面,但收尾時她增添了一小段描述──讓主角網購一個新娃娃,暗示著這個悲慘輪迴裡,娃娃會不斷損毀,主角的心會一再破碎、補齊、破碎。這本小說裡的人們都在反覆著同樣的徒勞,如同薛西弗斯反覆被石頭砸死、普羅米修斯的肝腸反覆被老鷹吃掉。

林新惠認為,倘若《瑕疵人型》所書寫的是人瀕臨崩潰的臨界點,《裡面的裡面》踩在一處歷史與虛構的邊界點,像是注滿水的杯子的表面張力一樣。這本小說有兩個重要的核心:「懷疑」歷史與「逼近」歷史。

人們往往覺得歷史是一個無庸置疑的東西,但我們該如何確認自己所認知的歷史是真是假?這讓人聯想到電影《銀翼殺手》中的先進人造人瑞秋,她覺得自己是人類,但最後才發現自己的記憶是別人灌輸的。我們的記憶究竟是被誰虛構的呢?虛構我們記憶的傢伙可能不是人,是機構、組織、權力。《裡面的裡面》的敘事者虛構了一個人物來呈現歷史,但到了故事結局,小說人物也虛構了一個敘事者,期許著未來也有人能夠說說他們的故事。

林新惠補述道,這讓人聯想到學者林麗君所認為的,千禧年後的台灣小說創作者都有高度的自我反思性,敘事者會不停地檢討歷史的不可再現與可靠性──我們真的在寫當時的歷史嗎?我們可以無限逼近著當下,卻永遠隔著一層膜。

▉無法決定的寫作之手

林新惠表示,寫作並不是只反映打字的當下,它是隨時隨地的「超展開」。例如《2001太空漫遊》的HAL 9000,它並不是實體機器人,而是一個擁有監視鏡頭的中樞電腦。但它卻因為與宇航員們發生口角,進而切斷氧氣、電力、補給,最後太空人全部死光。這是一種不可見的謀殺,僅僅只用了一個聚焦於HAL的鏡頭,便能營造出無盡的肅殺感。

近代的智能家電擁有微型電腦,能透過網路連結來操控,甚至如免治馬桶可以透過感應使用者坐馬桶蓋的次數與頻率,計算用電量來自動省電。也就是說,這個馬桶不是自己所使用,一切都是裡面的微電腦在控制。假設這些智能家電越來越進步,能夠與人類對話,若你與它們吵架,它們決定像HAL一樣,鎖門、斷電、停止供水呢?

《瑕疵人型》的最後一篇〈Hotel California〉就是在講類似的事,我們漸漸無法決定近在眼前的事情,如同老鷹合唱團同名歌曲的歌詞:“We are all just prisoners here, of our own device.”我們在所有裝置空間底下被控制著,只要他們出了小小的瑕疵,人們馬上會被波及。

朱嘉漢提到,寫《裡面的裡面》時曾有個疑問:信仔是怎麼處理歷史的?當他思考歷史時會發生什麼事?他究竟把自己放在什麼位置?革命、左派、馬克思,這些可能是他想像的未來,想像有一個後代要書寫他的故事。

「我在思考著信仔,信仔也在思考著我。」寫小說像是進入一種狀態,自己不再是外在的旁觀者,也是裡面的人。這是一種直線式的迷宮,寫作者無法真正地決定要放多少歷史,多少虛構──因為歷史就在那裡,只是恰好被一個虛構的聲音講述出來。歷史絕對不是單純的作業,思考歷史時不只要思考著真實性,也要思考與自己的關係,思考著未來。我們都是歷史延續過來的東西,我們也要開始去思考未來的人會怎麼樣看我們。●

|

|

|

作者簡介:林新惠 |

|

|

|

作者簡介:朱嘉漢 |

記憶的怪物 上》漫畫家Mae:一開始想畫在家養類人生物,發展成吃死去哥哥遺物的構成

➤關於個人

問:先請教Mae筆名的由來?

以前在同人誌上用的名字是「前」(完全只是因為寫起來好看而取的名字)。而「前」的日文拼音是Mae,這個名字在英文上也是有的,所以就這樣定下來了。

問:何時開始發現自己喜歡畫漫畫?大學是美術科系嗎?

從小就很喜歡。應該說從小我就非常喜歡看漫畫,所以自己也會創作一些簡單的作品。不過,比較正式、有分鏡及劇情的漫畫,應該是高中開始畫的。高中以前讀的都是偏重課業的學校,大學才考上美術系。

問:有任何事件讓您立志成為漫畫家嗎?曾因為畫漫畫與家人起爭執嗎?

對我來說,像是路一直放在面前,而我順其自然走到現在吧。

以前從來沒想過以後要當漫畫家,對我來說,畫圖或漫畫主要是因為興趣。高中時我課業並不是很好,大學讀純美術時,純藝術也很難讓我得到太大的共鳴,有種人生的信心都被磨光的感覺吧。我珍惜遇到的人事物,但很討厭那時候的自己。

但我一直都有在畫漫畫,也是漫畫這塊領域,讓我感覺到自己落腳的地方。這是最有成就感的,覺得自己不總是那麼沒用。後來,東立的編輯找上我,也就這樣畫到現在,非常謝謝我的責任編輯。

我的父母應該算是不反對我走這條路的,雖然一開始他們擔心我花太多時間,十分辛苦,不如換個工作。但後來開始出商業誌、得獎後,他們就一直都挺支持我的。

問:何時開始創作BL漫畫?先前畫過少女漫畫嗎?BL題材吸引您的地方?

開始創作BL,應該是高中開始,我也是那時才開始接觸比較多BL作品。不過,我以往的原創作品中,大部分是男生很多的一般向漫畫,正式開始創作BL漫畫,應該算從《記憶的怪物》才開始。BL題材比一般向作品有著更多的糾結,包含性別、家庭、朋友的挫折。我想,這也是BL吸引人之處。

問:喜歡哪一類的攻跟受?

首先,一定都要短髮!(個人喜好)

攻:很寵對方,但不一定一直掛在嘴邊。對喜歡的人溫柔。如《八犬傳》的犬川莊介、《xxxHOLiC》的百目鬼靜、《Free!》的山崎宗介。

受:有點傲嬌,容易害羞,單純。如《繡蝕之夢》的聰夫、《閃耀金色光芒的你》的上原日葵、《再見遊戲》的伊藤要祐。

問:可否與讀者分享您私心喜歡的漫畫家?

日高ショーコ,很喜歡他的《憂鬱之朝》,敘述的是兩人的感情間要處理各種狀況,愛情不是只有彼此而已,身邊的人同樣也非常重要。每個處境都非常糾結,非常胃痛的好作品。

椿泉,她是我一直很喜歡的搞笑系作者,她的故事搞笑的方式完全不靠捏他或是諧音這些,完全依靠角色本身的個性,4格漫畫的節奏拿捏得很剛好,這是我一直努力想學習的。

➤關於《記憶的怪物》

問:第1到3集的封面中都出現蘋果,請問蘋果在本系列中的意涵?

一部分是代表兄弟間感情的「禁忌」,一部分是表達You are the apple of my eye.(你是我最珍視的人)。

問:這部作品帶有科幻感,當時怎麼想到「人工智能擬態生物」這個設定?怎麼想到讓它以遺物為食?您個人有沒有喜歡的科幻作品?

一開始其實是想讓一個家庭裡,養個像是人類的生物,融合想畫兄弟的元素,才想到這個吃掉死去哥哥遺物的構成。與其說是科幻故事,不如說我很喜歡這種在平凡的日常生活中,安插進去不平凡的要素的故事。

我自己很喜歡的科幻作品是貴志祐介撰寫的長篇《來自新世界》,是個世界觀完全重新塑造的故事,每個細節都很有邏輯。這樣的設定能做到這麼好真的太厲害了,是非常難以達成的境界,非常推薦給大家。

問:《記憶的怪物》第一集折口上提到您非常喜歡兄弟,有什麼特別的原因嗎?

其實是因為玩了一個遊戲《無盡傳奇2》(Tales of Xillia 2),主角兄弟真的太香了……故事也非常的虐,甚至需要為了一些事情選擇要不要殺了對方,有很強烈的依存和感情衝突的故事,超虐,我非常喜歡。在這之後就突然被啟蒙了這個癖好。

問:這部漫畫不僅描繪同性之間的情愫,還有血親兄弟間的情感掙扎,這類觸碰禁忌/亂倫,在現實生活中難以被接受、甚至可能違法的關係,在BL漫畫和小說中卻打開另一片天。請問當初為何會做此設定?對此類「禁忌」有何想法?提出這個故事架構時,編輯反應如何?會擔心台灣讀者的接受度嗎?

我的創作是以自己的喜好為出發點的,純粹是因為太想畫兄弟題材了。過去在創作故事一段時間後,覺得要畫自己很喜歡的要素,創作時才是最開心的。而不管什麼題材、是否小眾,身為作者,應該努力做到讓讀者也喜歡這樣的世界觀。當然一定還是有人無法接受近親戀愛的,那我就努力讓這個愛情在合理狀態下發展,說服讀者也能接受。這是我努力的方向。

其實我是有點高道德標準的人,面對「禁忌」這類型的題材,無論近親、師生、年齡或權力不對等的關係中,低位階一方的意向,他是否出於「自願」做出這樣的選擇,對我來說很重要,也會盡量以這樣的設定發展故事。現實中,我也是以這樣的觀點來判斷「禁忌」關係的。

如上面說的,小眾題材的好處是容易被看到,而怎麼去說服其他「大眾」接受這個故事,就是描寫中最重要的了。

不過我一直相信兄弟的設定有它的市場,倒不會太擔心大家不接受啦。編輯方面,也只是比較在意尺度的拿捏,其他都滿遵循我的意見的。

問:愛的啟蒙一直是許多青春故事刻劃的主題,本書中,親情也是一種愛的形式,從「兄弟關係」意識到「戀愛情愫」,感覺難度加倍。能否分享對於「是愛嗎?」覺醒的關鍵?

他們倆個本來就是有高度依存關係的兄弟,對對方的感情非常深,當對對方產生情慾的成分,那就是跨越那條線了。但我都是用比較隱晦的方式,描寫他們清醒的時刻,哥哥因為接吻而認清,弟弟則是聽完RE614的告白總結出自己的答案,算起來哥哥覺醒的時間大概在國中時,弟弟的時間也差不多。

問:第2集開始出現與RE614食物有關的討論,不管是血液、口水、尿液,表達了回憶雖然是虛無的事物,有撫慰的力量卻也有反噬的可能。您如何思考人與記憶的關係呢?

老實說,這是我至今都很難有明確想法的。我認為記憶是構成一個人是「什麼樣的人」很重要的部分,某個人失憶了,經歷新的人事物,他的個性可能會和以前完全不一樣,那他就像是個嶄新的人了吧?

但以靈魂的觀點來說,究竟記憶或大腦能不能說是人類靈魂的所在呢?這又是很難去解釋。所以不管是哪種方式的說法,我都希望和讀者一起去思考。

問:故事中第一個讓RE614吞食的活體是口水,再來是血液,這裡開始出現非常精彩的性暗示與想像。您如何思考「性」在BL漫畫中的位置呢?

我覺得「性」在BL漫畫中是非常非常重要的。很多BL作品的主軸之一都會是性,我想一部分是因為同性的相處中,如果沒有性,那和普通感情好的朋友有何不同,界線會變得很模糊不清。是否有「性」,通常是很重要的衝突點,讀者在觀看BL作品時,通常預期得到的回饋,也會是性愛的描寫,當然對我而言,畫這樣的內容也是挺開心的。

➤在日本推出單行本與遊戲改編

問:可以談談聽到即將在日本出版,以及收到日譯版的心情嗎?也請分享日本讀者的回饋。

第一次作品能正式在日本上架,而且是我創作很久的作品,真的非常開心。實體書也印得非常漂亮,看到書躺在日本書店的感覺,有覺得自己稍微前進了一點的感覺。

讀者的回饋在日文單行本發行後比較多,不少讀者的反應都是……「做為BL漫畫,H的成分不夠啊!」還滿好笑的,但還是挺感動可以得到不同國家讀者的回饋。

問:遊戲化過程中,您自己居中扮演怎樣的角色?本遊戲的設計中,您個人最喜歡、值得讀者期待的環節為何?

主要是角色立繪與劇情CG繪製,以及劇情、遊戲細節調整的部分。

對我來說,最喜歡的應該是配音的部分,這是第一次和聲優合作,看到角色們擁有了聲音,真的是很特別的感覺。很多地方是我原本沒想過的:原來這個角色在這邊會用這種方式說話呀……真的非常有趣,希望讀者們也會喜歡。

➤簡答題

Wacom Intuos Pro、iPad Pro

真的太多了耶。

英張《森山朗讀會》

書出版的時候。

CLAMP《庫洛魔法使》、高屋奈月《魔法水果籃》、天野明《家庭教師HITMAN REBORN!》、椿泉《王樣老師》、古館春一《排球少年》●

【延伸閱讀】 記憶的怪物 下》暢銷萬冊改編成電玩遊戲,證明台灣BL漫畫不輸日本,讀者不因國籍差別待遇

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量