專訪》錦小路的京市場,是菜市場也是一座美術館:一本童書的京都考察之旅

一個是治學嚴謹的京都通,一個是藝術感受力強的資深畫家,再加上一個必須掌控進度與計畫的編輯,當這三個女人切換工作頻道、組成考察小隊前往京都,八天行程會發生什麼事呢?這絕對是繪本《錦小路的京市場》成書背後,最不可告人,喔不,是令人回味無窮的番外篇。

《錦小路的京市場》為聯經出版公司「世界的市場」系列繪本,繼《一家人的南門市場》後推出的第二部作品。這個系列預計探訪全球各地具代表性的市場,透過繪本形式,帶領孩子認識各國的作物、文化、歷史、生活或經濟等層面。系列主編黃惠鈴表示,日本對我們而言很親近,製作的可行性高,「但我不選名氣最大的如東京築地市場,而選擇擁有400年歷史的京都錦市場,希望呈現它深厚的文化內涵。」

然而,題材熟悉也帶來相對的挑戰,畢竟錦市場已是台灣人前往京都的「必踩」景點,網路上不乏名店美食介紹。為了不落俗套,這本書從18世紀的京都畫家、出身錦市場的伊藤若冲切入,藉由一對祖孫遊逛市場的路程,在豐富的店家鋪陳外,融入伊藤的奇幻畫風,展現視覺上新穎的面貌。

■古都龐大文化符碼,如何化為四十餘頁的童書?

製作方向確定後,如何發掘合適的作者與繪者,完成亮眼的成果,全憑黃惠鈴的「編輯雷達」。她笑稱:「我觀察莊世瑩、楊麗玲這兩人互相欣賞很久了,決定撮合她們!」

黃惠鈴口中這對「天作之合」,兩年多前結識於《上學去》、《放學後》、《放假了》套書的創作者聚會。雖然當時兩人並未搭檔合作同一本書,但她們驚喜發現彼此不僅同年、曾唸同一所大學,已婚有子的生活狀態也接近,因而有了很多共同話題。而2018年隨同聯經編輯和作者群共赴波隆納書展的行程中,兩人更發展出深厚情誼。

那時,健談的莊世瑩常和同房的楊麗玲聊到深夜,「聊到我不小心睡著了,隔天醒來她還問我漏掉哪裡,把話接下去說!」楊麗玲笑說。

可想而知,當重度京都迷莊世瑩接下本書任務後,同樣以滿腔熱情,想把十多年來累積的古都知識傾訴給插畫家與編輯。2019年1月,三人整裝前往京都考察取材,莊世瑩精心安排了滿滿的行程表單、沿途導覽錦市場各攤位歷史,雖然讓同行的另兩人收穫良多,卻也因寫作的企圖太龐大,令負責繪圖的楊麗玲萌生退意。

同為創作者,莊世瑩倒也理解這難處,義氣相挺共進退,兩人在旅程中途便向黃惠鈴「攤牌」,表明落跑。沒料到,這位資深編輯更是老謀深算,既不勸說也沒央求,順口成全,反讓兩人又回過頭來自我檢討:怎能輕言放棄。

於是,在飄雪的京都冷冬,三人就這麼一邊忙於田調訪察,一邊陷入內心交戰,有時歡樂有時崩潰,計畫在來回擺盪之間,終也漸漸成形。

■知識與在地情調,得經過嚴謹的考據和活潑的構圖

回台後,因為兩位創作者求好心切,這本書以慢速進行。莊世瑩的文字至定稿已是第8版,從時間設定為市場的一年四季或一天、年代設定成古或今,到採取日本人還是台灣人視角等等,都幾經推敲琢磨。

聞名遐邇的「錦市場」有著不容妥協的傳統日本精神,經營單位「振興組合」向來態度嚴謹,立場堅持,從日本坊間沒有任何「錦市場」主題的童書便可窺知。書名《錦小路的京市場》,即是在溝通得知不可使用「錦市場」之名後,變通改易的結果。

經此波折,即使長年浸淫於日本文化、自嘲「在家過著京都日子」的莊世瑩,也不禁惶惶恐懼自己不如當地人深入。她原本抗拒以日本祖孫為主角,後來與編輯重新定位,釐清「這不是一本百科全書、也非旅遊指南」,才從浩瀚的資料中聚焦,呈現在地的生活情調。

莊世瑩志在翻轉觀光客對錦市場的「小吃街」印象,因此書中只選取魚鮮、漬物、京野菜、刀具食器等最能代表京都文化的老店舖,並著墨市場裡的天花板玻璃畫,與角落處處暗藏的伊藤若冲畫作,「這些一般人較少注意的細節,正反映了日本人多擅於將傳統文化融入日常。」

為了以簡練筆法納入知識、寫出新意,莊世瑩自述不斷「撞牆卡關」,長期失眠,幾度想放棄,又擦擦眼淚向前行。過程中最常互相取暖的對象,就是在另一端繪圖現場奮鬥的楊麗玲。

曾在中研院民族所擔任研究助理的莊世瑩,多年來陪同人類學家夫婿王嵩山征戰各地採集研究,長期在京都進行博物館和祭典田野調查。她為Openbook閱讀誌執筆的「繪本大師」專欄,即以考證詳實、文采燦然著稱,每一期都受到讀者極高評價。而長年專職插畫創作的楊麗玲,百餘本的創作也已累積了豐厚的實力。

莊世瑩自認是「待在博物館的人」,創作「中規中矩」,以研究考據為己任。去年她在二条城的特展上看到一幅現代藝術作品,立刻拍下寄給楊麗玲,告訴她:「伊藤若冲可以和初音未來對話,我們要做的不是復古,而是要在傳統中找出新意丶和當代對話。」她鼓勵楊麗玲反向地狂野奔放,果然激起插畫家的風格大爆發,甚至提出「放火」兩字當期許。

受到伊藤的奇想啟發,楊麗玲畫筆一揮,讓大型的章魚、公雞、魚穿梭在細膩寫實的場景中,構圖活潑有張力,跳脫市場重複的攤位描繪。這時,同為插畫家的陳盈帆剛好送來一盒水彩隨身盒,「這款陌生的顏料品牌,完全打破了我過去慣用的色彩,開啟了全新的顏色視野!」楊麗玲展示她手繪原畫裡令人驚艷的色澤,包括「如春聯般」的正紅、她過去很少大片使用的粉紫等,「這些都是我感覺中,和京都底蘊接近的色彩。」

楊麗玲給自己的挑戰是「奇想但不能脫離寫實」,因此還得面對無盡的考據。畫紙前,她往往平板、桌機、手機「多視窗」啟用,一邊查找不同場景角度和食材器具的原貌,一邊反覆確認圖片細節,同時透過社群軟體,叮叮咚咚回覆編輯的進度詢問。

創作過程中,莊世瑩不斷「溫柔而堅定」地寄給楊麗玲關於日本工藝美術的書籍,包括提供籃子畫法的《日本民具大全》,或以「京都色」主題的圖書暗示色彩風格。楊麗玲苦笑:「我壓力大到晚上一直做惡夢,常對著我家窗前的山,合掌向天上諸神請求智慧!」後來甚至一邊吃中藥、針灸,創作過程氣力放盡。

■菜市場也是一座美術館

兩個認真魔人互相砥礪,當莊世瑩終於收到楊麗玲第一張上色圖稿時,「眼淚都快飆出來了!」她激動描述:「我很尊重畫家,知道要給他們自由空間,但她完、完、全、全畫出我心之所求!」

尤其在設定中貫穿本書的畫家伊藤,「我不想要他的畫只是像貼圖一樣,被援引、複製貼上,而希望是緊密地融合在畫面裡,呈現錦市場做為『隱藏版的伊藤若冲美術館』那一面——楊麗玲完美地做到了!」

隨著一頁頁畫面開展,全書不僅遠、近景視角多變,節奏靈動,楊麗玲還在市場人群中,暗藏兩位京都同行夥伴的身影,俏皮迷人。那麼她自己呢?「白髮的主角奶奶,就是我投射老後的自己啦。」她笑。

全書最後收尾在三月三女兒節,畫面呈現主角小希母親所布置的雛壇。莊世瑩解釋:「我想以這個生命禮儀,象徵奶奶帶領她通過成長儀式,而春天的女兒節既象徵了孩童生命力,也預示下一個櫻花季燦爛的開始。」

自冬天出訪京都,歷經了一整個春夏秋冬,《錦小路的京市場》在第二年的夏天璀璨面市。楊麗玲認為,既然出書期程落後,「時間都蹉跎了,就要做出超越時間的成果!」但對她而言,每部作品的意義並不在技術或畫法的突破,「只要認真在每個創作的當下,都是很美好的。」

這部作品,也恰好是黃惠鈴7月退休前夕的代表作。25年編輯生涯都在與創作者搏感情的黃惠鈴,把眼中的莊世瑩和楊麗玲,妙喻為經驗豐富、「薑是老的辣」的「薑母」。而這個創作組合再加上轉任顧問、身為「老」編的黃惠鈴,不正是「老薑母」無敵女團?以她們之間的絕佳默契,「老薑母」的合作或許才剛剛開始,未來三人還會激出什麼火花,不禁令人期待。●

|

|

|

作者簡介:莊世瑩 繪者簡介:楊麗玲 |

書.人生.吳鈞堯》普魯斯特非常耐心地等我

乾燥的鄉下日子,當種子播好、作物收好,該抓的蟬與金龜子一隻沒少,我若沒有事就會爬上樹「讀書」。所有同學家的藏書都被我看完了,幸好村頭的理髮廳近來兼營漫畫出租,餵養我的閱讀胃口。

租書要錢,我哪來的錢?莊稼人吃不踏實,總得睡飽,下午才有氣力耕種,都有午寐習慣。我站在父母虛掩的門前,聽了一會呼息,判斷他們睡熟後悄聲走進爺爺的房。房間朝東,日頭過午以後,涼意漸增,微微天光灑進窗,緩緩映照爺爺身上,宛若月色。我坐在床邊衣櫃跟爺爺要兩塊錢。他再不理,我就暗暗推他手肘。爺爺常在半睡半醒之際,單手掏進衣物襯裡,不多不少,就是兩塊。

爺爺不用醒來也知道是我。午睡的村落陽光慵懶,小草低頭、灰塵還埋伏著,只有我快走如飛,走進理髮廳,老老實實捐輸剛剛得到的兩塊錢,在陳列的書架,快速尋找還沒看過的書。我習慣拿書,爬上屋宅後頭的木麻黃,枕在童軍繩綁就的吊床上看書,有時候書多無法爬樹,外衣往褲頭紮緊,再把書一本本塞進衣服裡。至於爬樹,那就容易了,因為天天爬,木麻黃長出配合踏痕的瘤節。多好的一棵樹呀,我在樹端讀薛仁貴、薛丁山父子傳奇,看樊梨花移山倒海,稍稍稱頭的一本是《水滸傳》精簡版,卻缺了三分之一。然後是民間神話、然後是天方夜譚,以及租來的《怪醫秦博士》、《原子小金剛》等,在樹端為我述說遠方。

我也把厚厚的「自修」帶上樹,它在正規課文教授外,夾雜歷史小故事,其中一則「唾面自乾」我十幾年後還用上了。服役時,面對同志告別,還在右臉龐啾上一口溼吻,猶豫著該擦或不該擦,樹上的閱讀醒了,讓唾液自己乾了吧、讓唾液自己乾了吧,免得傷害無辜的告白者。

我常從屋後的木麻黃樹上醒來,與他人的閱讀經驗一比,發覺自己很像三級貧戶。

不過,沒有這一棵樹撐著,我可能哪裡都去不了。12歲時,父母挈領一家搬遷台灣,我遺失這棵樹,得到一具鐵窗與分割的天空。搬來椅子就著天光讀書,想家了,忍不住吟歌好幾首,隔天上課,一名笑容陽光的同學,露出兩排亮亮的牙,笑著說,「昨天傍晚在陽台唱歌的是你吧……」我住三樓,他家在隔鄰四樓,我臉色窘紅,沒回答已是回答。鋼鐵如窗,但沒有礙音效果,倒讓我乖乖回房,歌也不唱,乖乖做功課。

我喜歡的閱讀老在教科書外。國中時成績愈糟,愈想在文字中,把自己躲好。我躲進附近的漫畫出租店,《好小子》、《千面女郎》、《凡爾賽玫瑰》等,沒料到深刻影響我的一本書,已在路上等我。那是瑪格麗特.曼納林.米契爾所著《飄》,改編為電影《亂世佳人》後,於1940年、第12屆奧斯卡金像獎中,獲得最佳影片等8個獎項。我讀它與得獎多寡無關,而是身旁很多人都認識郝思嘉與白瑞德,青年閱讀時代,我自以為靈魂早熟,哪能不到光華商場洽購一冊,好好閱讀最夯的時代。

幾十萬字的一本小說,影響我的只有一句,「明天又是新的一天」。郝思嘉面臨挫敗常以此寬慰。我面對自然、數學,滿滿紅字,更發覺這句話好用,開始怠惰,累積大量沒有深解的科目,以為今天沒做好的功課,到了明天都會迎刃而解。陶淵明的〈五柳先生傳〉適時當了「幫兇」,「好讀書,不求甚解,每有會意,便欣然忘食。」我選擇性地記住「不求甚解」,遺漏前後文,對學科束手無策時,總會想起這兩個事例,自我慰藉。多年後我終於「原諒」郝思嘉與陶淵明,應邀為學生寫幾句砥礪,常寫上,「讓昨天的我,感謝今天的我」。

樹無辜,它讓我爬、讓我枕、供我閱讀,我可能把樹的嘆息、雲的游移以及海濤澎澎都讀取了,來自樹端的閱讀經常移位。我發覺秉性是一把鑰匙,喜歡沉思者直接深入哲學領域,偏好研究者一碰理論就放不下來,好於想像的是驛站一個一個過,結局與否不再要緊,而是當下怎麼與書閒聊,我依此「合理化」讀了十幾年《追憶似水年華》,至今還沒翻到第三冊。頁與頁之間極其緩慢,「我想起了那間路易十六時代風格的房間……它簡直像是從兩層樓的高處挖出來的一座金字塔,一部分牆面覆蓋著堅硬的紅木護牆板,我一進去就被一股從未聞到過的香根草的氣味熏得昏頭脹腦,而且我認定紫紅色的窗簾充滿敵意,大聲喧譁的座鐘厚顏無恥」。

普魯斯特躺在床上不斷地「想」,這一想就無止無盡了。被絆住是快樂的,紫紅色的窗簾如何充滿敵意?大聲喧嘩的座鐘如何厚顏無恥?《追憶逝水年華》使我明白,回顧和記憶是一種抗爭,它的目的是召喚。如果召喚不了,我就出走,相信普魯斯特不會反對的,這期間我讀了瘂弦,在他的詩選寫上滿滿的仿作詩句,作為致敬,瘂弦幾首短詩特別觸動我,〈婦人〉短短六行,「那婦人/背後晃動著佛羅稜斯的街道/肖像般的走來了/如果我吻一吻她/拉菲爾的油畫顏料一定會黏在/我的異鄉的髭上」。

街道為什麼可以搖晃?而不是人?主體與客體的思考,對位顛倒,打破了傳統邏輯:原來這就是顛覆。瘂弦的〈紅玉米〉,「好像整個北方/整個北方的憂鬱/都掛在那兒」──憂鬱可以被掛著嗎?怎麼成為一件具體事物?我能夠把快樂放進茶杯中?可以把溫暖裝進背包嗎?抽象與具象的關係,虛實的交錯,使我略解新詩與文字。

讀書與寫作開始締結。我沒讀完的《追憶似水年華》,跟沒愛到的女友一樣神聖,被我放在高高但又顯眼的書架上,旁邊放我的小說《孿生》、散文《100擊》,普魯斯特如神,我的書是千里眼與順風耳,圍侍媽祖身旁。

我不能遺漏短篇小說之王莫泊桑,尤其大華人圈的創作漸漸以「長」作為度量,短小精悍私以為也是可以發展的專項。志文出版社引進他四部短篇小說選,我都買了,多年後小說選散佚,只找到第三集,我幾乎沿著閱讀的行跡寫下心得,在哥哥不幸掉落池塘,弟弟使勁依然救不回來,哥哥在臨放手前解下右腕的手錶,給了弟弟,「時間開始孿生了」,我寫下註記。女爵成為放浪女,不相信愛情,肇因夫婿錯認了婚宴上,男爵對她眉來眼去,使計射殺男爵時,夜晚的官邸跑出一名傷心的女傭,「愛情在猶豫時已經暈竭」。

我已經搬到台灣這一頭,沒有可以爬的樹、沒有可以唱歌的鐵窗,閱讀告訴我一件事情,只要心思在,樊梨花可以移山倒海,於是我,便沒有無法攀爬的樹了。但是,我變成泰山了,爬上樹,這本讀讀、那冊翻翻,在樹與樹之間綁盪,這時候察覺自己秉性未改,郝思嘉上身、自我解嘲,「相信普魯斯特,是一個很有耐心的人。」●

吳鈞堯

曾任《幼獅文藝》主編,曾獲九歌出版社「年度小說獎」、五四文藝獎章、中山大學傑出校友,著有《火殤世紀》、《100擊》、《重慶潮汐》等。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

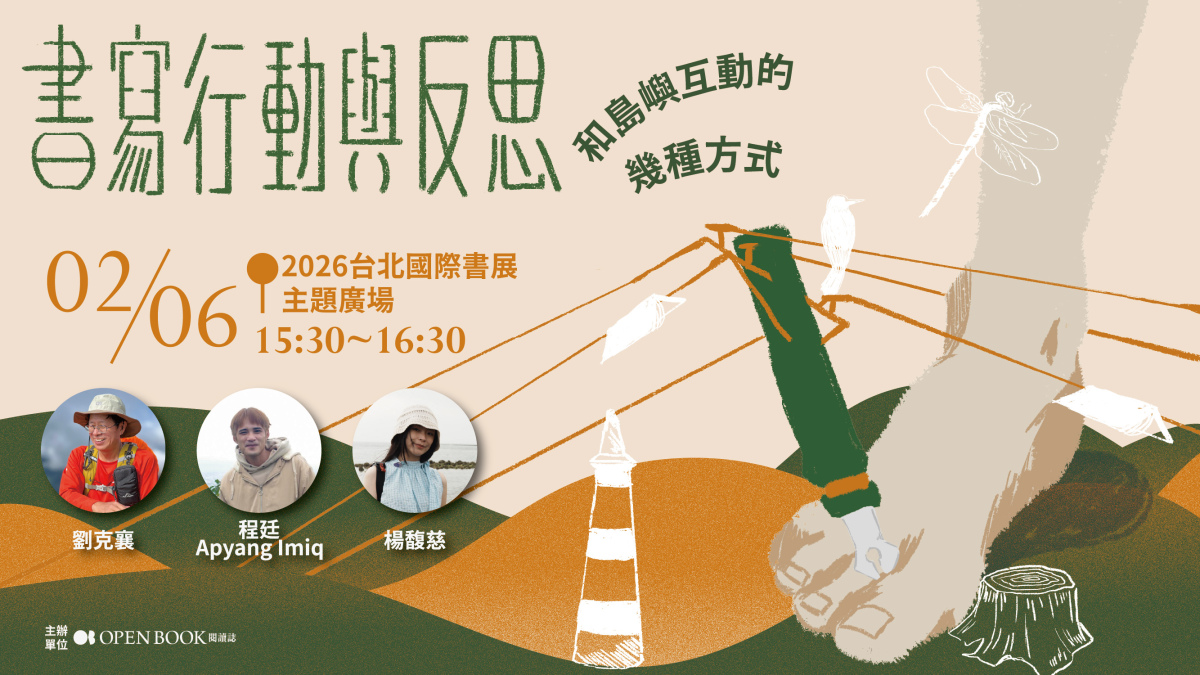

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量