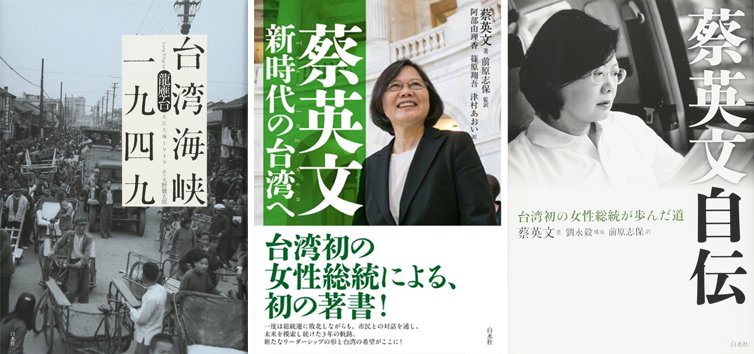

台書在日本7 出版社》本土線上調查:行銷日本遇見的難題

Openbook閱讀誌透過線上調查,詢問台灣出版業向日本市場叩關的現況與意願,透過小規模的統計,勾勒台書日譯的概況、產業鏈結及推展上的問題或礙障。

➤版權交易管道

根據統計,旗下已有作品迻譯為日文的台灣出版社,總計不到40家,其中包括國立編譯館及數家大學出版社。大多數出版社是仰賴版權代理商進行跨國洽談,常見的版權代表包括:光磊國際、太台本屋(tai-tai books)、Japan UNI Agency、Tuttle-Mori Agency、巴思里那Future View、莫托溫Motovun、俳斐國際等。

除了透過版代,部分出版社也會複合其他管道進行版權交易,譬如公司內部有專責人員可與日方出版社直接往來、經由作家或譯者直接向日方推薦單書,或者在書展現場上獲得交流機會。但相對而言,皆屬少數。

➤推薦哪類作品給日本讀者?

各家出版社因經營的書種不同,對進入日本市場的看法也有所差異。有人相信「只要是好的作品,就有打動不同國情文化的普遍性」;也有人認為「具台灣文化特色的文學書,會有較高的識別度與機會。」

但差異是特點,也可能是抗性。有出版社提供經驗表示,「地方感太重的作品,有時會遇上難以被外國讀者理解的問題。」此外亦有出版社回覆,相較於其他書種,文學書的授權與外譯難度都相對較高,這也是需要被克服的點。

除了小說之外,圖文創作是最多出版社提出的選項。多數出版人認同「圖像語言擴大了全球的流通性」、「訴諸視覺性及直觀,較無文字隔閡」、「圖像是最多人共同使用的語言」,因此考慮對外輸出時占有較高的意願與機會。

另有出版社也提出「貼近一般人的需求或實用性」、「生活風格類的題材」、「議題性之書籍」以及心理叢書、兒少科普、漫畫等,希望這類台灣作品能獲得日本讀者的青睞。

➤規畫新書時會考慮翻譯市場嗎?

在規畫新書內容時,多數出版社的選擇幾乎都是「先考慮本地市場」,只有少數表示「於新書策畫階段就將版權出售至國外納入考量」。選擇本地市場優先的主因是,「日本市場很難打入」以及「人力成本」等顧慮,因此不太會在書籍企畫階段就向外推銷。

不過多數出版社也同意,現在新書出爐時,推銷至國外的考量會加重。各家的做法不一,分別有:「所有新書書訊於出版時都會推介給版代」、「行銷上,書籍折口都會放英文簡介」、「字量較少的圖文書有些會直接出版中英雙語版」、「重點書會英譯部分章節,甚至全書英譯,以利海外版權推薦」。

部分出版社自陳,至今未曾有過與日方版權交易的經驗,個別因素包括:「不知管道為何」、「並不擅長日語」、「人力少」等,但仍期待台灣書能被推銷至海外市場。

➤行銷日本遇見的主要難題

提到台灣圖書前進日本的難題,最多人勾選的答案包括「缺乏管道」、「人力有限」、「翻譯費用成本過高」等難題,不少出版社自承連敲開日本出版大門的資訊及資源都不足,期待政府與民間組織加以協助。另有也有不少人表示關鍵的障礙在於「好譯者難尋」。

與日方有過合作經驗的出版人認為,日本市場相對封閉,對外國作品(特別是亞洲國家)接受度並不高。且日本已經是個成熟的市場,出版內需供應充足(以自製書為主),因此要賣版權進去並不是一件容易的事。

此外,造成某些出版社對推展日本市場顯得被動的原因,也包括:「語言隔閡,需仰賴版代熱心推介」、「台灣版權輸出不像日本輸入到台灣那麼制度化,主動向外推廣的機會不多」、「目前都是日方看到感興趣的書,才來主動洽詢」、「因評估台灣作品的日譯版讀者不多,所以目前無買進賣出版權的規劃」。

➤出版人陳蕙慧專訪

全球化時代,跨國行銷是拓展生機的策略之一。台灣圖書若想推展國際市場,是否從創作階段就應該納入考量?出版社或版權代理的計畫該怎麼做?翻譯人才占成功因素多少比重?其他國家的成功經驗是什麼?

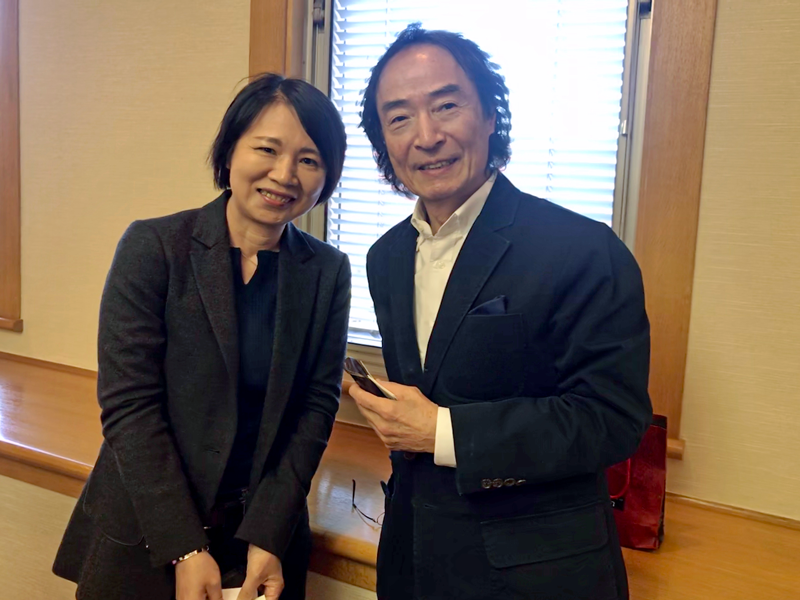

Openbook專訪熟知日本市場、擁有多年與日方合作經驗的出版人陳蕙慧,試圖尋找解答。

現任木馬文化公司社長的陳蕙慧表示,其實前述的每個問題都需要很細膩地切開來看。她舉韓國為例:「韓國會用各種方式(例如影視加持)來鼓勵創作,不只表現在流行文化上,還包括暢銷書。他們是如何輸出的?以繪本或小說來說,他們早期大量模仿日本,現在則已經超越日本。韓國是如何做到的?這很值得我們好好研究。」

反觀台灣,陳蕙慧覺得無論是國藝會或文化部的補助,乃至臺文館的駐村計畫,目前能量都顯得非常零散。她表示,早期中書外譯主要針對學術需求,版權談好,補助以稿費為主,書出來就結案。現在的海外推廣著眼在市場,行銷手法相對重要,然而即便作品獲得很多獎項,也沒有哪個單位出來特意推動。

將台灣作品推向海外的任務,只能落在出版人身上嗎?陳蕙慧說:「我每個月既有十幾本書稿要審讀,又有經營管理重責,相信其他出版社也跟我一樣,沒能力做這些事情。光是試譯本、英日文簡介,都已經是龐大的負擔。」

「此外,過去因為台日學術研究上的需求,翻譯及出版重視的始終是純文學作品。一般可能符合日本市場的類型小說,其實台灣也出版很多,但沒有機會,也缺乏累積。此外,出版社(包括版代)的經驗,向來都是引進多、輸出少,真的必須靠官方支持,否則單靠作者與出版社,成交機會很小。」

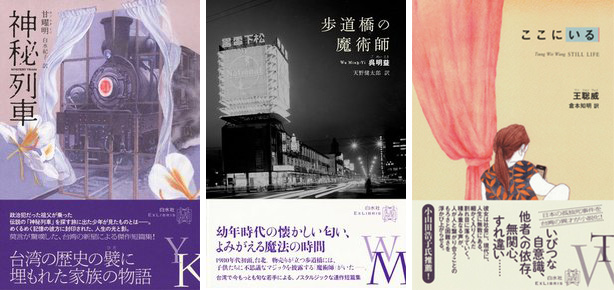

談到創作者面向國際市場的問題,陳蕙慧指出光磊版權公司在代理張國立、陳浩基及吳明益等作家時,相對是比較有計畫的。她也舉郭強生為例,認為作家本身的企圖就很大,會回歸到說故事的本質,「想要面向國際市場,就要有好看的情節。」

「其實日本讀者對台灣書印象模糊、認識很少,大多是有人強力推薦才會注意到。過去日本的文學研究者一直扮演關鍵角色,但面對當代市場,不能只停留在封閉的空間,如果文壇的交流能跨出界,例如從『台灣文化中心』搬到書店,甚至社群,相信更能縮短書籍與讀者間的距離。」

陳蕙慧說,目前日本的大型書店雖然會陳列台灣作品,但若非是排行榜暢銷書,不會有好的平台,至於在圖書館,則多是館藏的概念。目前日本書市榜上有名、數得出來就是吳明益、陳浩基,因此面對市場,亟需政府的行銷補助。

她舉卡門.拉弗雷特(Carmen Laforet)的《Nada什麼都沒有》為例,這本書因為獲得諾貝爾獎得主尤薩(Mario Vargas Llosa)的積極背書而廣受矚目,取得成功的門票。陳蕙慧說:「我就很感慨,我們台灣很缺乏這樣的支持力。2017年的台日交流座談,江國香織正是因為讀過台灣作品的譯本,所以願意前來。如果我們有辦法讓例如吉田修一、小川洋子等知名作家,也來讀一讀台灣書,也許很多台灣好看的作品就能透過他們被看見,激起更多讀者的共鳴。」●

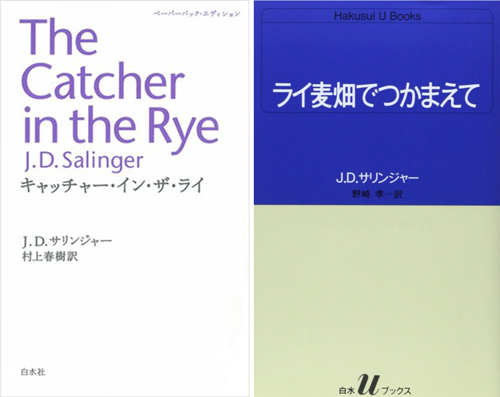

白水社有一套系列叢書「白水 u Books」,透過新的版型介紹海外小說名著。例如海外文學的長期暢銷書,沙林傑(J. D. Salinger)的《麥田捕手》,在白水社就有野崎孝譯的《麥田捕手》(1964年刊行)與村上春樹譯的《The Catcher in the Rye》(2003年刊行)。

白水社有一套系列叢書「白水 u Books」,透過新的版型介紹海外小說名著。例如海外文學的長期暢銷書,沙林傑(J. D. Salinger)的《麥田捕手》,在白水社就有野崎孝譯的《麥田捕手》(1964年刊行)與村上春樹譯的《The Catcher in the Rye》(2003年刊行)。

英美書房》再見,《風之影》作者薩豐,及其他藝文短訊

【作家動態】

西恩傾向認為本文為虛構作品,即使行文體裁看似是祖父的自傳,但內容應當是揉雜許多經歷與虛構元素的創作。然而目前尚無相關研究佐證,一切留待讀者與學者評判。

以往每年的這一天,書迷會重讀《尤利西斯》或循著書中人物的足跡漫遊都柏林。2004年的百年慶時,都柏林處處可見扮裝的喬伊斯迷、街頭舞台劇、朗誦和音樂表演。

今年因旅遊和社交限制,不建議書迷群聚街頭或參加朗讀活動,但各界仍有許多方式慶祝「布盧姆日」,例如愛爾蘭廣播電視台(Raidió Teilifís Éireann;RTÉ)從早上8點開始播放長達30小時的《尤利西斯》廣播劇,而都柏林的詹姆斯.喬伊斯中心(James Joyce Centre)除了經典的朗讀和音樂活動之外,也教大家如何在家製作1920年代紳士必備的平頂硬草帽,並享用以豬腰子為主的「布盧姆式早餐」。

裁決結果於19日公布:本書仍可於原訂發行日上市,理由是目前成千上萬的新書複本早已送往世界各地與各大新聞編輯台,禁止新書上市的手段已無法補救傷害,因此拒絕華府的要求。不過該審法官蘭博特(Royce Lamberth)的裁定表示,波頓仍可能因為未獲得政府正式的審查通過文件,被認定打破保密協定,進而面臨嚴厲處分——例如刑事訴訟或是無法獲得版稅。

故事圍繞在一對天生膚色乳白、帶有茶色雙眼的非裔雙胞胎身上:活潑、有主見的Desiree與聰明溫順的Stella在16歲時一起逃家,Stella卻在數個月後失蹤。14年後,Desiree帶著膚色黝黑的女兒Jude回到出生地,當地非裔社群卻崇白厭黑,讓Jude痛苦不堪。而Stella在消失的這幾年間,憑外表不著痕跡地混入白人社會,和白人結婚、住在白人社區,獨自背負非裔血統的祕密。多年後,Jude偶然遇見素未謀面、卻和母親有相同容貌的Stella,Stella費心打造的面具和人生陷入全盤崩潰的危機。

英美多篇書評將《The Vanishing Half》與童妮.摩里森(Toni Morrison)《最藍的眼睛》(The Bluest Eye)相提並論,讚揚班尼德在相同主題上注入全新的體悟。童年創傷和經歷讓Stella目睹種族歧視暴力的殘酷,若有機會逃離這一切,誰能抗拒「白色」所賦予的權力和自由?書名直譯「消失的另一半」,不僅指雙胞胎之一的失蹤,更暗示身分認同的抉擇,往往以犧牲另一部分的自我為代價。

【得獎消息】

獎勵最佳LGBTQ虛構文學的「Ferro-Grumley獎」頒給越南裔美籍詩人Ocean Vuong的首部小說《On Earth We're Briefly Gorgeous》,本書從敘事者「小狗」寫給文盲母親的信中,揭露移民成長的艱辛和母子之間的深愛,同時赤裸展現當今美國的眾生相。Vuong半自傳式的書寫讓人既感親密,又不禁為其中強烈的情緒所震撼。而他溫柔詩意的筆觸,也為困在種族、性向、階級、創傷夾縫中尋找歸屬的人們,挪出一處安放的空間。

無獨有偶,獲頒傑出首作「Edmund White獎」的Téa Mutonji《Shut Up You’re Pretty》同為成長故事。書中十多篇故事均以剛果少女Loli為主角,別人總是只看到她亮麗的外表,卻看不到她對於被愛和性向的茫然。是誰定義了「陰柔」或「女性」特質?誰定義了「認同」?Mutonji書中各型各色的女性在渴望和選擇間躊躇,寫實坎坷的遭遇卻大多源自社會壓力和情勢所逼,身不由己。這部亮眼的自信之作也獲加拿大安大略省「延齡草圖書獎」(Trillium Book Award)肯定。

今年浪達女同志虛構文學獎頒給Nicole Dennis-Benn描繪母職和移民經驗的《Patsy》,從家暴、種族歧視和身處異鄉的孤獨中,發現愛與自由的燦爛光芒。男同志虛構文學獎則頒給文壇青年新星Bryan Washington,他的小說集《Lot》由環環相扣的13篇故事組成,一半著重在非裔—拉丁裔(Afro-Latino)男孩的性向探索和家庭關係,另一半環繞在男孩周遭的休士頓黑人與拉丁裔勞工社群和仕紳化(gentrifitifcation)問題,筆法簡練但角色刻畫深植人心。

Hazel Jane Plante跳脫傳統小說形式的《Little Blue Encyclopedia (for Vivian)》獲頒今年的浪達跨性別虛構文學獎。全書為一部根據虛構電視節目「Little Blue」所製作的百科全書,是無名的主要敘事者(一位跨性別女性)獻給過世跨性好友Vivian的長篇悼詞,敘事者在每項條目中細數過往。這部百科全書同時也是一封情感濃烈真摯的情書,處處流露無解的慾望和失去摯愛之慟,以及流行文化和微小事物所帶來的撫慰和喜悅。

其他4本角逐者包括金匠獎(Goldsmiths Prize)得主Lucy Ellmann長達千頁的意識流小說《Ducks, Newburyport》,以美國家庭主婦幾乎毫不間斷的獨白,細數由電影、食譜、槍枝暴力和氣候危機構成的人生;愛爾蘭作家Edna O’Brien的《Girl》探討以強暴和虐待女性做為戰爭武器的長遠影響;Attica Locke的政治犯罪小說《Heaven, My Home》展現不同族群和社群之間的緊張關係,對於「後川普時代」有獨特洞見;記者兼作家蘭徹斯特(John Lanchester)的反烏托邦小說《The Wall》設定在氣候災難後的未來,因迫在眉睫而令人不寒而慄,但也從中讀到一絲希望的曙光。

【產業消息】

Webtoon之外,還有快速茁壯的新秀緊追其後,例如與亞洲夥伴緊密合作的美國新創公司Tapas,或結合中資創立的Stela。Tapas與Webtoon相仿,都致力經營使用者投稿作品與原創內容,且Webtoon的讀者集中於13-24歲,Tapas則更集中在18-24歲,此外女性使用者皆超過六成,喜好的類型也偏好奇幻、言情與日常向作品。

Stela則是走「工作室模式」,招募編劇與繪師共同打造公司名下的IP,並根據這些漫畫內容,一條龍式發展為動畫或電玩。雖然如今受中美貿易戰影響,中資隨之撤離,但Stela的創辦人依然對以數位型態為主的新一代創作者充滿信心,且認為以滿足手機使用體驗為前提來創作是受歡迎的關鍵因素。而針對內容的跨界發展,Webtoon與Tapas分別暗示,未來數月內即將發布重大聲明,讓人拭目以待。

學術期刊資料庫的訂閱費用每年以固定漲幅攀升,高教與研究機構都難以負荷,但若是不訂閱就難以跟上最新的科學進展,對於文獻半衰期極短的自然科學學科更為不利。自去年2月起,加州大學率先發難,以續約為談判籌碼,要求愛思唯爾開放該校學者的公費補助研究成果讓大眾取用,後續便是北卡羅來納大學與MIT跟進,但皆談判破裂。

主辦方表示,網路轉播不僅讓這場文學盛事擴及上萬名從未造訪海伊鎮的新客群,也拉近來賓和全球讀者的距離。作家愛特伍(Margaret Atwood)、演員海倫娜.寶漢.卡特(Helena Bonham Carter)、「英國烘焙大賽」(The Great British Bake Off)節目主持人Sandi Toksvig都是座上賓,活動也邀請英格蘭前首席醫療官莎莉.戴維斯(Sally Davies)、公衛專家戴薇.施達利(Devi Sridhar)教授討論疫情和全球公衛議題。

今年活動結束後,海伊文學節旋即接獲通知,與墨西哥瓜達拉哈拉書展一同獲頒西班牙「阿斯圖里亞女親王獎」(Princess of Asturias Award)的交流與人文獎,評審團表揚這兩項活動代表「全球書籍、作家、讀者、文化最重要的交會點」。海伊文學節走過33個年頭,在危機中找到機會進化,為作者和讀者創造新的連結,獲獎實至名歸。●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量