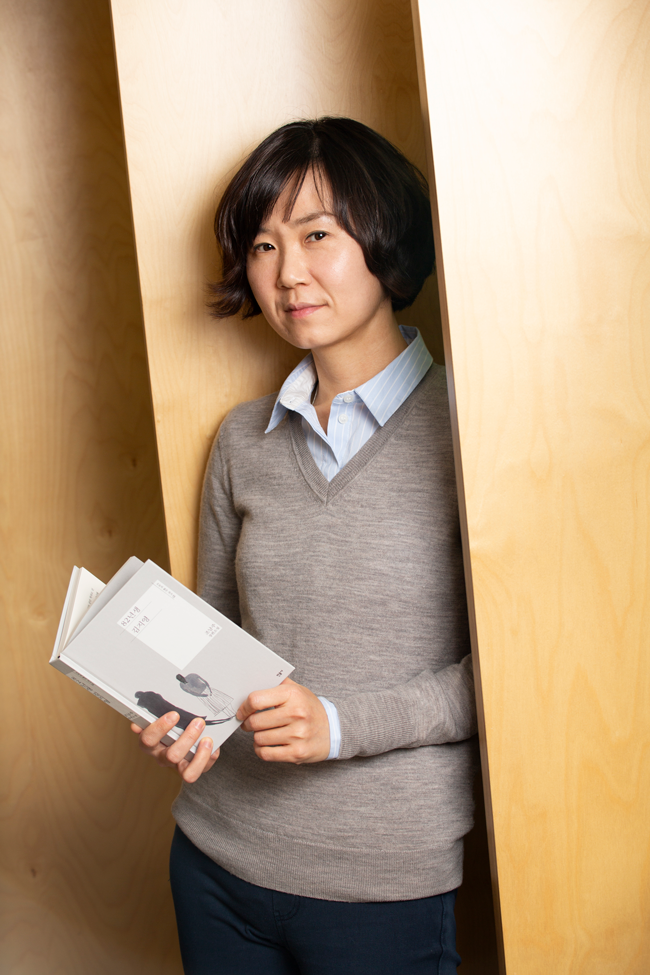

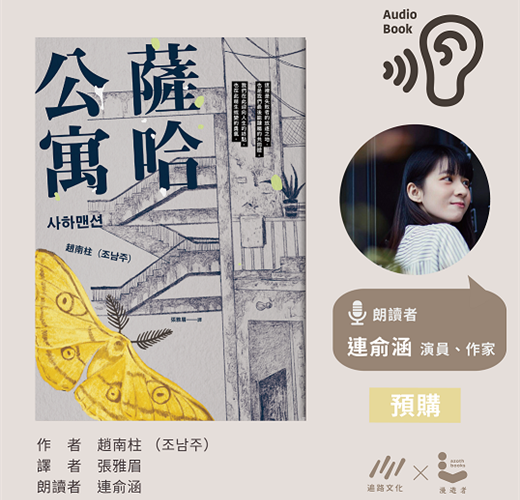

人物》當社會答錯問題,我用小說重新拆解:專訪《薩哈公寓》作者趙南柱

翻譯:張雅眉

Q:您於2012年便開始創作《薩哈公寓》,直至近年才出版,一開始為何有這部小說的寫作念頭?期間岔出歧路先出版了《82年生的金智英》,之後又重拾書寫近7年的《薩哈公寓》,中間的轉折為何?選在這個時機點將它完成推出,有什麼特別的意義嗎?

趙南柱(以下簡稱趙):這本小說是從2012年3月開始撰寫的。那時人們對於水電和瓦斯等國營事業即將民營化一事,有很多擔憂,而且在前一年,2011年時,政府強行通過韓美FTA,導致許多民眾走上廣場。我能在這裡度過平凡的生活嗎?我能夠在最小範圍的社會安全網中,享有基本的權益嗎?當時我為此感到不安。這本小說就是在這樣的背景之下開始創作的。

我寫《82年生的金智英》時,有很明確的目的,小說人物的設定很具體,劇情也都搭配主題構想好了,而《薩哈公寓》寫的則是我在每個當下想探討的問題。在我寫小說的期間,社會上發生了很多事,很混亂,也產生了許多變化。當時發生了世越號沉船事件,而且還有H1N1(A型流感病毒)、MERS(中東呼吸症候群冠狀病毒)等新型傳染病。另外,民意也促成了政權的交替。這本書應該可以說是,我將自己做為一個市民所經歷的生活和苦惱,整理成小說的過程。

Q:書中的城鎮住民依照等級編號,世人直接與階級聯想。故事中同時有不公開成員身分的總理團制,一個封閉性的社會,彷彿存在各種極權延伸,有強權必有弱勢。閱讀您的作品,感覺行使權力者與受宰制階層之間的拉扯,一直是您關心的主題。更值得玩味的設定是,本書加入了市場機制,將人分為三個種類,主流商品、消耗品、廢棄品,而各階層之間的上下流動是全然困難之事。我們好奇,在您成長或生活的過程中,是否曾遭受過怎樣的階級/權力不公平對待?或者說,致使您關注社會弱勢者的動機是什麼?

趙:人們已經很熟悉土湯匙、全拋世代等用語了。隨著司法考試的廢除、預科學校的消失、房價高漲等現象的產生,許多人都認為階級流動的梯子消失了。最近關於仁川國際機場的保全人員轉正職一事,人們的意見有嚴重的分歧。每每經歷這些事件時,我都會產生許多想法:階級流動很容易的社會就是健康的社會嗎?每個人都想爬上階級流動的梯子,將那當作人生目標的社會,真的就是健康的嗎?難道沒有階級間的差異、所有人都能安全又健康地生活的那種社會,只是一種理想嗎?

趙:我媽媽想讓子女過和她不一樣的生活,所以即使家境困難,也盡可能給予支援,讓我們受教育。那時教育還能帶來許多機會。等我當上父母後,我這個世代也沒什麼不同,依舊將許多資源投資在子女的教育上。不同的是,如今教育不再保證我們能度過更好的生活。

Q:昭然若揭的極權可怕,但更可怖的是民主社會下依然有掌握權力、行使極權者暗中作祟。階級、資本、種族歧視,任何握有話語權的人,都可能成為迫害他者的人,任誰都身處其中,無法避免。您如何看待現存社會上的不公不義?除了透過文字,曾想過其他與之抗衡的方式嗎?作家因作品的流傳而備受矚目,具有強大的影響力,想請問您對手中握有筆/權力有什麼樣的意識,又會如何行使?

趙:對我來說,確實有寫作的機會,而且也有機會向大眾發表我的作品。我努力將這份影響力使用在更健康、更正面的地方。不過我最近沒什麼自信。我手中的筆,真的有「權力」嗎?在我帶著責任感寫作的同時,年輕女性的聲音卻輕易地被忽視、貶低並淪為攻擊的對象。

在這個時代,不論是誰都能經營社群網站或YouTube等個人媒體,並在上面表達自己的想法、留言,也能直接向公家機關或在公開的網站上提問。我反而覺得,現在應該丟棄「只有少部分取材寫作的專家,才能接觸真相、才有公開發言權」的這種想法。我只是將我的煩惱和問題寫成小說而已。那些問題會在什麼時候,用何種方式,往哪個方向發展?還是會直接被掩埋?我認為這是讀者的選擇。

Q:相較以往偏向寫實的小說創作,《薩哈公寓》選擇以反烏托邦小說加進科幻元素,算是您新的嘗試。在架空的近未來國度中,展開以虛代實直指社會議題的創作手法,對您而言,這個虛構世界是否更能展現事物的核心與真相呢?請談談您對科幻與寫實寫作的看法。

趙:雖然小說中的時間和空間是虛擬的,但我認為我寫的故事是非常寫實的。我實際從這個現實、這個社會中取材,然後試著將故事套用在「城鎮」和「薩哈公寓」這種新的框架中。根據框架的特性或模樣,有些部分會變得更明顯,有些部分則會被隱藏起來。因為我們身處有問題的現實中而難以看見的那些事物,應該能透過這樣的框架凸顯出來。在城鎮和薩哈公寓發生的事,其實都是會在現實中發生的事。

那些是發生在現在的事,同時也是發生在過去和未來的事。其實那正是與我們熟悉的地方、我們居住的地方息息相關的故事。希望讀者在閱讀時,會覺得這個故事雖然陌生卻不荒誕,雖然熟悉卻不老套。

Q:在今日,全球閱讀疲弊的狀態下,什麼信念撐持您持續創作小說?能否與我們分享下一步的寫作計畫?

趙:之前受訪時,有位記者說:「歷史是對勝利者的紀錄,文學是對另一方的紀錄。」我也是這麼想的。比起不必太花力氣就已經有滿多曝光度的事情,我會比較傾向於書寫另一方的故事來為他們留下紀錄。

《薩哈公寓》之後我寫了幾篇短篇,還有女國中生的成長故事。女國中生的故事在上個月,已經以《橘子的滋味》為書名於韓國出版了,應該不久之後就會在台灣翻譯後出版。●

|

|

|

|

|

作者簡介:趙南柱(조남주) 2011年以長篇小說《若你傾聽》獲得「文學村小說獎」;2016年則以長篇小說《為了柯曼妮奇》獲得「黃山伐青年文學獎」;2017年以《82年生的金智英》榮獲「今日作家獎」,現已翻譯成多國語言出版,並屢屢躍上暢銷榜,深受世界矚目。另外著有《她的名字是》、《致賢南哥》(合著) |

AKRU,2009年以《柯普雷的翅膀》獲新聞局劇情漫畫獎出道,其後出版了《北城百畫帖》、《北城百畫帖II》、《十色千景》等書。另兼做插畫,作品有《案簿錄》、《陰陽路》、《墨方簿》系列等。除了商業作品,亦於同人活動定期發行個人原創同人誌。

AKRU,2009年以《柯普雷的翅膀》獲新聞局劇情漫畫獎出道,其後出版了《北城百畫帖》、《北城百畫帖II》、《十色千景》等書。另兼做插畫,作品有《案簿錄》、《陰陽路》、《墨方簿》系列等。除了商業作品,亦於同人活動定期發行個人原創同人誌。

OB短評》#265 創造實相的極品好書懶人包

●繞頸之物

全球最受矚目的當代非裔英語女作家阿迪契第一本短篇小說集

The Thing Around Your Neck

奇瑪曼達.恩格茲.阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)著,徐立妍譯,木馬文化,360元

推薦原因: 批 文

後殖民書寫不算少,但如果殖民遺緒仍與語言、膚色、國家、文明纏繞,後殖民書寫也永遠不算多。本書帶領讀者從非洲的英屬殖民地,再到美國的非裔與跨國移民種族重疊,並察覺語言能力從來不是跨文化歧視的原因。【內容簡介➤】

●三千分之一的森林

微觀苔蘚,找回我們曾與自然共享的語言

Gathering Moss: A Natural and Cultural History of Mosses

羅賓.沃爾.基默爾(Robin Wall Kimmerer)著,賴彥如譯,漫遊者文化,380元

推薦原因: 知 樂 益

苔蘚的美,不是求來的,是碰到的,就像這本靜靜的苔書。漂亮的苔蘚圖鑑不少,文字卻往往差強人意,這些苔文蘚字正好補完了缺憾,難得的是科普之外,既有詩情,又有印地安的靈性教誨,簡直可以供起來當聖經了。【內容簡介➤】

●拒看新聞的生活藝術

Die Kunst des digitalen Lebens

魯爾夫.杜伯里(Rolf Dobelli)著,艾爾.波丘(El Bocho)繪,鐘寶珍譯,商周出版,340元

推薦原因: 議

書名頗為聳動,卻聳動得有理,畢竟新聞本來就是以聳動為能事的偽嚴肅消遣。我們還可以加上一條身心靈論據來讓作者如虎添翼:你創造自己的實相——不看新聞,新聞就與你無干。【內容簡介➤】

●智力革命

人類能讓AI變聰明,也將使自己心智升級?

The Genius Within: Smart Pills, Brain Hacks and Adventures in Intelligence

大衛.亞當(David Adam)著,潘美岑譯,格致文化,370元

推薦原因: 知 議

腦神經科學為顯學已經很長一段時間(看樣子還會繼續顯下去),相關科普書籍多得令人無從下手。本書的強項在於親民,從應用端出發,描繪了一個智力開發的大遠景,人腦如電腦,拆解到後來也有些大數據的味道:潛能、資訊都在那裡,端看你如何串連成史嘉蕾.喬韓森之露西了。【內容簡介➤】

●什麼時候可以給孩子買手機?

第一本給E世代父母的青少年網路社交教戰手冊

Screenwise: Helping Kids Thrive (and Survive) in Their Digital World

黛沃拉.海特納(Devorah Heitner)著,林金源譯,木馬文化,350元

推薦原因: 議 實 益

書名取得犀利,直戳為人父母的膽顫心驚!雖說是對付子女的教戰手冊,作者倒是循循善誘,滿溢同理心:與其當個限制型或放任型的家長,不如當個引導者,言下之意就是要父母以身作則,不要沒事就滑手機。【內容簡介➤】

●我們都是惡人

從人際關係到國際政治,由心理學認識人類生來就要作惡的本性,我們該如何與惡相處並利用其正面價值?

Human Aggression

安東尼.史脫爾(Anthony Storr)著,林步昇譯,麥田出版,350元

推薦原因: 知 議 益

從戰爭、酷刑、恐怖片,到日常生活中的小奸小壞,這本關於人性闇黑的心理學考察,帶點學術的矜持,卻也有效紓解了生而為人的罪惡感。這些罪惡調味料的終極目的似乎只有一個:為無所不包的至善提味。下次看恐怖片時,別忘了對心裡的小魔鬼微笑一下。【內容簡介➤】

●加害人家屬

不能哭也不能笑的無聲地獄

加害者家族

鈴木伸元著,陳令嫻譯,臺灣商務印書館,320元

推薦原因: 議 實

本書簡直是日本版的《我們與惡的距離》,案例更多,討論也較周延。在日本銅牆鐵壁般的人際脈絡中,加害人家屬更是無所逃於天地間。閱讀過程中,又不免令人浮想聯翩:加害人家屬的處境,其實是和死刑存廢顯著相關的。【內容簡介➤】

●光影羅曼史

台港電影的藝術與歷史

沈曉茵著,遠流出版,400元

推薦原因: 知 樂 益

本書為建立在深厚電影美學理論上的重要台灣電影研究之作,沈曉茵紮實而精準的提問,示範了何謂影像學術與台灣研究的完美呈現。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量