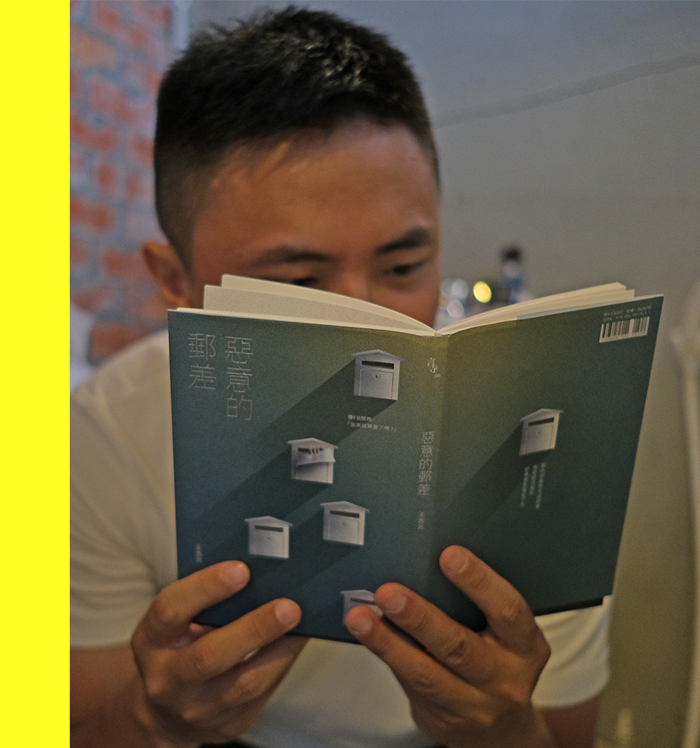

書.人生.洪明道》愈讀愈慼

年幼的我內向了一點,不太會應對進退,有些長輩見了我,摸摸我的頭說:「毋通讀冊讀冊,愈讀愈慼(tsheh)。」

自阿公阿嬤的開講、路邊阿伯的拍抐涼(phah-lā-liâng)當中,我時常打量這句話的意思。我唸書時還沒有鄉土語文教育,多是從海量的對話中,將台語語彙聽出意思來。從字詞在句子中的位置、說話時的表情、講古的前因後果之中,將台語語彙安放在自己意義庫的一個角落。這樣的做法十之八九都能解決。

但是,這句「讀冊讀冊,愈讀愈慼(tsheh)」,是我一直難以明白的。

**

我生長的地方,還有兩、三間以參考書為主的書店,以小鄉村來說還算文風鼎盛。書店裡迎面撲來的冷氣、嶄新的文具、還有一小角落的書櫃,足以讓我感受這裡是如何將文明收納起來的。我最喜歡的一家書店就在菜市旁,阿母、阿嬤踅菜市的時,那裡成了我遁逃的所在。

之所以喜歡,是因為那間書店裡有一、兩排課外書。架上陳列著台灣民間故事、日本童話、吳姊姊說歷史故事,也有《基督山復仇記》、《湯姆歷險記》、《孤雛淚》等適合青少年的世界文學基本款。我躲在書櫃角落,專注的將自己投入故事中,大人的爭吵和學校的煩惱都被擋在書店玻璃門外頭。生活之中總有許多規則,諸如看到長輩要叫人、上課不能離開座位,但我不是個擅長遵守的人。

序大人(sī-tuā-lâng)進來看見我十分認真的樣子,就覺得這個孩子可以唸書。但當他們要我放下書本,準備回家去,這下就麻煩了。經過不留情面的打罵後,他們搖搖頭說:「讀冊讀冊,愈讀愈慼」。

而我終究還是要離開書店,回到臭臊(tshàu-tsho)又閣澹糊糊的大路上。

**

也許從那時起,我就喜歡上這種沉浸在書中的心流,某種程度來說也將這當作逃避的方式。挑書時,我也總是選擇小說,因為它同時保證了遁逃。當我和阿母邊界不清時,我閱讀〈金鎖記〉;當我對自己感到困惑時,我選擇閱讀《鱷魚手記》、《寂寞的十七歲》。讀冊並不輕鬆,甚至可以說是痛苦的。而我竟然在遭遇類似的痛苦時,尋求小說的懷抱,聽起來多麽矛盾。一次被友人問到在創作什麼樣的小說時,我答「寫實主義小說」。現實已經夠痛苦了,還要寫現實啊!當時的我一時語塞。

《史托納》(Stoner)裡有一段這麼形容大學:「大學就像是個療養院,一個給一無所有的、殘廢的人遁世的庇護所。他說的殘廢的人不是指華爾克。他會認為華爾克代表著外面墮落的世界。我們不可以讓他近來。如果讓他進來了,這裡就與外面的世界無異……。」我想暫時把這裡的大學代換成文學,純文學也許更適合。不過,並非全部的文學都具有這樣的特性。

閱讀這些小說的我,就像是按著傷口來到這個庇護所的人。但這個庇護所裡面沒有人,只有巨大的洞穴,洞裡面寫滿了字,這些字關於受傷和痊癒、關於沒有被經驗過的可能性、關於記憶和被編造的記憶、一些引人發噱的事以及讓人流淚的句子。有些人在這個洞穴裡休息一陣子後,就頭也不回的走了出去。有些人撿起了地上的樹枝,也開始在洞穴裡寫下東西,像無數的前人一樣。

在創作路上有個重要的同儕A,就這樣開啟了寫作之路。我和A求學經歷相似,有幾面之緣,在臉書上偶爾對文學討論,但總是不一定能討論得起來。A是對文學和美異常認真的人,並且嚮往能過作家的生活,穩定的寫作著。

A曾對我說,我只剩下文學,也只有文學了。我隱隱瞥見A身上帶著的傷口。這樣破釜沉舟的A,在文學獎體制內並不順遂。

那時的我開始對評論越來越有興趣,海量吃書,遇見我認為好的小說,我就丟訊息給A。若有什麼好的課程,A也會丟資訊給我。如此來來回回,訊息寫得謹慎如信,中常間斷數週甚至數個月。

成長過程所遇到過的文學愛好者,不少是帶著傷,而且將文學視為至關重要的浮木。我曾經也是其中的一員,但不知道什麼時候起,又再走出洞穴了。

A對於一些評論或拆解文學重要性的論點,不太能接受,在苦行的道路上堅持著。儘管沒有獲獎,但A的才氣還是在網路上嶄露,後來是出書了。我看了作品,震懾於A文字的重力,但有些部分不甚同意,其中透露了對文學位階的固執。我以訊息恭喜A,並邀請A讓新作接受來自同好者的匿名評論。

A婉拒了,但A問我個人對作品的看法。

我維持我們過往對話的節奏,不給彼此壓力,能夠好好答覆時再丟出一段話。等到我做好準備,可以給A作品心得時,對面那個大頭貼背後已經沒有主人了。

**

那段時間,人們混淆小說和現實的能力讓我懼怕。大江健三郎在《小說的方法》中,提及小說家的一種崇高特質:「我是唯一一個逃出來向你報信的人。」但如果作家是唯一逃出來的人,這樣的說詞可信嗎?接獲訊息的人們,又該如何避免錯讀?

要回答這些問題,便要保持懷疑並適度沉默,也等於是否認文學的絕對崇高。

現在重讀那些讓人痛苦卻又欲罷不能的文本,已經不如過去的我那麼喜歡了。那些透過紙頁傳遞出來的痛苦,讓人體驗,讓人知道情感的可能,增添洞穴內的莊嚴神聖,也的確值得敬畏。但我們一生中大部分的時間都在洞穴之外。放下書本後,我總會問自己,哪些是可以帶出洞穴,哪些又是要留在洞穴裡的。

大部分的人都有其他課題,生涯煩惱乃至柴米油鹽,並不一定有需要、有機緣進入洞穴之中。能一直待在洞穴裡,也是有人打理了洞穴外的事務,或在社會的分工之下所允許。對於從來沒進去過洞穴的人來說,對洞中之人總有些不理解之處。但到洞穴之外來,總是要遵循外面的規則。

那些斑斕的壁畫,那些以血抹成的訊息,當然有其意義,甚至能改變洞穴外的世界。「讀冊讀冊,愈讀愈慼」卻平衡了光譜的極端,所要挖苦的,是出了洞穴後,還以為世界只是洞穴內的壁畫這樣的狀態吧!我不禁要感謝那些說這句話、逼我放下書的序大人,同時小心翼翼的攜帶洞穴內的訊息。●

洪明道

台大醫學系畢業,現為住院醫師及下班時間的寫作者。長期關注台灣文史、非類型小說的創作及評論。曾以《等路》獲得金鼎獎及台灣文學金典獎。

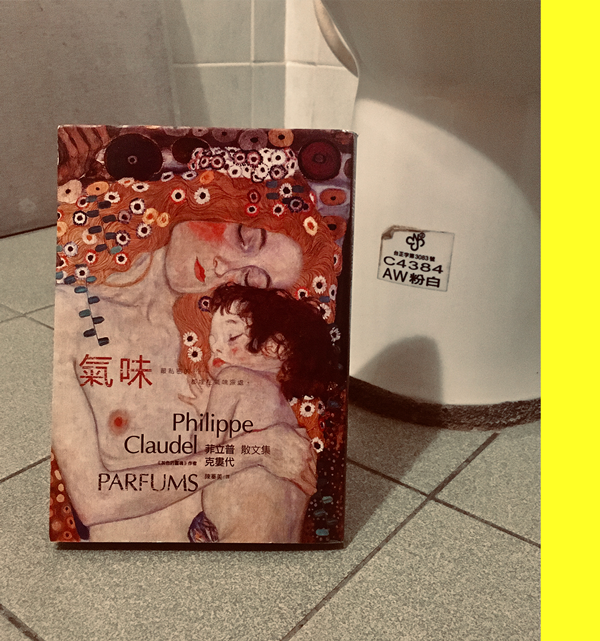

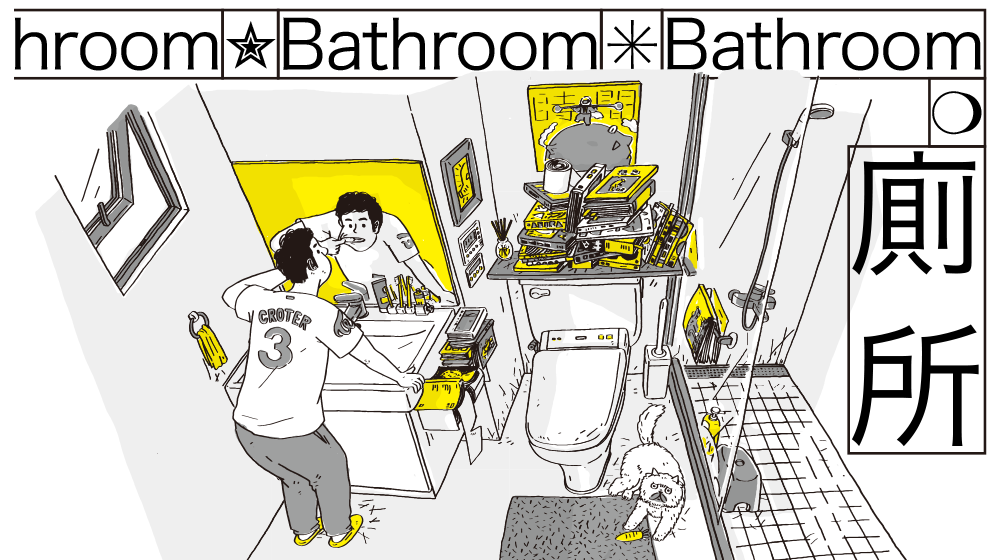

OB短評》#264 愛恨悠悠的極品好書懶人包

●回憶的敘事

一個編輯人的微筆記

康文炳著,允晨文化,350元

推薦原因: 樂

作者為資深媒體人,從戒嚴時代的地下刊物到《蘋果日報》帶來的港式媒體文化,結合歷史與個人記憶,從內部提出深刻觀察,為關心台灣媒體發展的讀者提供了第一手資訊。【內容簡介➤】

●瓦力唱片行

Take a Sad Song and Make It Better

瓦力著,寶瓶文化,310元

推薦原因: 樂

書中的小故事實在太傷感了,簡直就像一個人的黑膠卡帶同學會。如果你是那種夜闌人靜時,會在YouTube上點播往日情懷的大叔大媽,請進來逛一逛,在書中,有人陪你歡喜悲傷陪你愁。【內容簡介➤】

●就是走路

一次一步,風景朝你迎面而來

Å gå. Ett skritt av gangen(Walking: One Step at a Time)

厄凌.卡格(Erling Kagge)著,謝佩妏譯,大塊文化,300元

推薦原因: 知 思 樂

作者的《聆聽寂靜》教人靜得恍恍惚惚,神遊萬里,這本《就是走路》則帶你直接出發,踏出一片寧靜。如果你也嚮往無人的峽灣、山徑的積雪、星空下的荒原,本書就是最經濟實惠的任意門。【內容簡介➤】

●馬克思

愛情與資本論

Karl Marx, die Liebe und das Kapital

克勞斯.吉廷格(Klaus Gietinger)著,彤雅立譯,南方家園出版,420元

推薦原因: 思 樂

這本傳記文學實在懂得八卦的喜悅和超越,那位常被掛在學院牆上的大鬍子,總算又從令人敬畏的先知,變回有血有肉有性慾的人。並非跌落神壇,反而是向希臘諸神靠近了些。【內容簡介➤】

●我想結束這一切

I'm Thinking of Ending Things

伊恩.里德(Iain Reid)著,吳妍儀譯,臉譜出版,300元

推薦原因: 樂

這本懸疑驚悚小說解剖純愛的天真,以愛情關係為餌,釣出內心恐懼焦慮、生命各種不安的大魚。【內容簡介➤】

●吃動物

大口咬下的真相

Eating Animals

強納森.薩法蘭.弗耳(Jonathan Safran Foer)著,盧相如譯,臺灣商務印書館,430元

推薦原因: 知 議

本書旨在推廣「不要吃動物」,不過肉食知識分子還是可以看看作者是如何透過說故事的方式,來回答人類為什麼會那麼愛動物,卻又能心安理得吃動物的精分問題。【內容簡介➤】

●為什麼我們製造出玻璃心世代?

本世紀最大規模心理危機,看美國高等教育的「安全文化」如何讓下一代變得脆弱、反智、反民主

The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure

強納森.海德特(Jonathan Haidt)、葛瑞格.路加諾夫(Greg Lukianoff)著,朱怡康譯,麥田出版,480元

推薦原因: 議 實

作者以美國學院裡的暴力衝突為切入點,審視美式教育和教養的盲點,不時讓人想起影集《漢娜的遺言》。至於匿名攻擊、獵巫文化、拒絕溝通、反智暴行這些現象,也並不侷限於美國校園發生,全世界鄉民其實都能感同身受的。【內容簡介➤】

●雖然想死,但卻成為醫生的我

徘徊在生死邊界的急診故事

만약은 없다: 응급의학과 의사가 쓴 죽음과 삶, 그 경계의 기록

南宮仁(남궁인)著,梁如幸譯,時報出版,360元

推薦原因: 議 樂 益

急診室醫生時時面對死亡,司空見慣,難免麻木。這位歐巴醫生卻在高壓之餘,以書寫抵抗職業性麻木,和盤托出自己曾經的自殺傾向,精疲力竭的日常,回天乏術的悲劇,句句都有承擔的重量,讓人想起那些螢幕上的仁醫。閱畢忍不住想對醫生說:請多多保重自己!【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量