書.人生.安石榴》童年的故事宮殿

小學的時候,有天爸爸給我們抱回了兩盒子的書,我們都知道那是裝故事書的硬紙盒子,因為這不是他的第一回,之前他也曾給過我們安徒生和王爾德童話。這次我們對這套書特別感到興致高昂,因為對當年的我們來說,這套書十分漂亮,每本封面的繪圖各有特色,書衣是淡粉紅的真美麗,而且好多本,每本都是不同的童話故事。

現在我手邊只剩下破破舊舊的4本:《英國童話集》、《美國童話集》、《格林童話集》、《安徒生童話集》。這些還是我長大後又上東方出版社買回來紀念用的。我記得,缺失的書冊是《印度童話集》、《中國童話集》、《法國南歐童話集》、《德國北歐童話集》、《一千零一夜》。所以它可能是分成五冊一盒的套書,但其中一冊是什麼我現在想不起來了(也極可能仍是王爾德童話,畢竟它是任何童話套書都不能錯過的瑰寶)。

我應該是有段時間每天都在讀它們,讀過非常多次。後來也許出現新的故事書轉移了我的注意力,因為我記得常在星期三下午或是周末搭公車到國語日報社出版部,在那裡買過我現在想起都仍然非常喜愛的書籍,《金髮小淘氣》、《鬧鬼的夏天》、《小排骨》、《一對活寶》、《夏日天鵝》、《科學鼠》、《小紳士》、《蟋蟀、老鼠、貓》、《老鼠塔克的草原》。

我的童年大致就是在這些故事書的反覆閱讀裡蔓延開來。後來在高年級的某個寒假,還在讀大學的小表嫂送我們一大盒也是東方出版社的《福爾摩斯探案》,我這才大開眼界,知道世上還有推理類型的故事。裡頭的藍寶石案最吸引我,偷盜藍寶石的人把它塞進群鵝中的某隻鵝的嗉囊裡,以為聖誕節前夕可以領走這隻他清楚記得特徵的鵝,沒想到「正確的」那隻鵝陰錯陽差出現在福爾摩斯的手裡,福爾摩斯的管家切開鵝的時候藍寶石滾落了出來(可憐的鵝)。

這麼有趣的巧合,還有美麗的藍寶石,吸引我不時去讀一下這個故事。而喜歡反覆閱讀同一個故事,似乎是我小時候經常做的事。現在我不再是個小朋友了,也沒有經常反覆閱讀同一本書的行為,但我在想,小時候的我,是不是除了和小伙伴去河堤邊打躲避球瘋狂吼叫外,還得經由反覆閱讀喜歡的故事,來排解與生俱來的生存焦慮?(只是隨意想想,我沒有要堅持知道答案。)

那兩盒東方版的粉紅色童話書,經過多年的閱讀後,盒子早已不存,連書都解體了。書被翻爛的狀態,應該是小讀者對這套書最大的禮讚吧,甚至那書頁上黏附著擦不掉的醬油、牛奶、麵湯的污漬。誰叫我們不讀這幾本書就沒法安心吃麵呢,有好幾年家裡生活拮据,吃麵(摻了很多切段的韭菜花)是最經濟的方式,我堅持得撒一點胡椒粉(其實是很多),再從粉紅色的書冊間抽出一本,打開目錄再選一篇故事(我覺得我常點到《英國童話集》裡的〈燈心草帽子〉、〈諾羅威的黑牛〉),然後豐盛的一餐就成了。

會選擇在麵湯上撒胡椒粉而不是辣椒粉,是因為胡椒是《一千零一夜》裡的香料,辛巴達會交易胡椒,因此吃麵時間就是胡椒時間,也是遙遠的阿拉伯時間,神奇故事的時間。吃麵有時甚至是神祕中國的時間,因為《中國童話集》裡有個奇異的吃麵蟲故事,一個從小就特別愛吃麵條的書生,不管吃下多少麵條都無法飽足,某位異域商人看出他面黃肌瘦的原由,指出他的肚子裡有隻吃麵蟲,且願意高價買下,但吃麵蟲只是寶物的誘餌,商人在海邊殘忍的升火烹煮牠七天七夜,迫使海裡的神奇居民捧出奇珍異寶敬獻給異域商人。

我不知道海裡的居民獻出珍寶是為了救下那隻被炙烤的吃麵蟲,還是吃麵蟲有如符咒般的功用,燃燒牠會使海裡居民頭痛欲裂之類的,總之那吃麵蟲讓小時候的我浮想聯翩,吃麵的時候選到這則故事,不管是什麼麵都會好吃起來,若是仍嫌稍欠一點點美味,可以再加更多的胡椒粉(爸爸怕我們吃不飽老忘了米粉容易吸水膨脹變得—沒有湯,媽媽煮的就勻稱多了)。

冬天的飯後水果若是橘子,那就太好了,雖然我小時候的橘子比較酸,可是《中國童話集》裡有個貧窮書生還是買了一簍橘子上船,要跟著其他生意人一起去南洋經商。便宜又容易損壞的橘子不是什麼奇珍,書生難免被嘲弄。當書生在一個異國港口把簍子裡的橘子攤在甲板上透氣時,橘紅的水果有種讓甲板燃燒起來的錯覺,那些異國人紛紛好奇地以一枚貨幣交換一枚香氣撲鼻的橘子嘗鮮,書生因此賺了些錢,他再以這些錢當資本,輾轉在中國與南洋之間貿易,最後成為富商。

但書生的故事還沒完,他最戲劇性的一次是在南海的荒島上拾到一具超大龜殼,他把龜殼當作裝東西的行李箱,當然他又被同伴嘲笑了一頓。精明的異域商人再度出場,高價買下龜殼後掏出深藏在殼裡的稀罕寶石(它並非一般龜殼,而是見多識廣的異域商人才能辨識出來的鼉龍殼)。珍寶與異域商人(常是波斯商人)的組合,打造出一個個難以想像的故事。

這類跟珍寶有關的故事,自然以《一千零一夜》裡〈阿拉丁與神燈〉的故事為高潮。實在很難不去艷羨阿拉丁同時擁有神奇戒指和神奇油燈兩件寶物,而油燈巨魔的力量更高於戒指巨魔,看它變出40個白膚女奴,各個端著擺滿各色閃爍寶石的金盤子,由40個黑膚男奴護送進入王宮,作為阿拉丁迎娶公主的聘禮,故事世界中最華美氣派的排場都在這個故事裡。(我對這80位奴隸也感到非常好奇,他們是血肉之軀嗎?是巨魔憑空變出還是以魔法之力把他們掠了過來?如果是憑空變出的人,能不能說話,要不要吃飯?有一天會不會憑空消失?)一讀再讀,讓自己在許多段落間得到心滿意足的愉悅,現在想起從前的感覺,那些愉悅的電子流竟然回返了,包覆著我—瞧我周身明亮的快樂光彩。

很不好意思的說,直到國中三年,我依然常讀這幾本粉紅色的童話集。傍晚放學回家隨便沖杯牛奶當點心,便在餐桌上看了起來。當年的奶粉不好好攪散的話容易結塊,喝結塊的牛奶一邊讀故事書,這種奇怪的行為結合久了以後,變成非得如此不可的儀式,我都忘了是什麼時候才戒除這麼愚蠢的沖泡方式。

但我仍記得國中有陣子常讀《德國北歐童話集》裡的〈石頭心〉,這是一個悲傷的長故事,很不忍心讀它,可是卻又被人的心能被賣給魔鬼且置換成一顆冰涼的石頭心這件不可思議的事給強烈吸引。和魔鬼交易後擁有石頭心的人得以成為富人,而且石頭質地的心真的會實際影響那個人的人格,他馬上就變得殘忍無情,沒有任何事情能使他落淚。在這個沉重的故事裡,我得到的是與那些叫人開心的神奇故事不甚相同的滿足感,但確實仍是滿足感,這個故事揭露既簡單又複雜的人性,讓我有「發現了什麼」的愉悅。

有些作品的性質和〈石頭心〉非常類似,我長大以後陸續遇到的《輕輕公主》、《小王子》、《絨毛兔》、《動物家庭》、《帥狗杜明尼克》、《獅心兄弟》等等(甚至全部的王爾德童話),我認為它們不僅僅是寫給小朋友讀的,或者可以視為,是「倖存的兒童」(某種成人)寫給「倖存的兒童」(某種成人)的祕密手記。(「成人不是小孩死去,而是小孩倖存。」娥蘇拉.勒瑰恩曾經指出這點。她是我最尊敬的近代作家。)

長大以後,有了再多一些的閱讀經驗,我才知道《英國童話集》裡的〈雞蛋殼釀酒〉出自葉慈收集的愛爾蘭民間故事;《法國南歐童話集》的〈羅蘭之歌〉改寫自中世紀法蘭西的史詩(羅蘭是查理曼大帝12位聖騎士之一);《中國童話集》裡有個竹青的故事出自《聊齋》;一哭眼淚就成為珍珠的鮫人故事出自《諧鐸》;滿船燃燒般的橘子出自《拍案驚奇》;吃麵蟲這則豐滿的故事出自唐人小說《宣室志》;〈石頭心〉則是19世紀初威廉.豪夫(Wilhelm Hauff)的作品。

不過,真可惜,長大後的我讀這些「原來的」作品時,雖有「原來如此」之感,卻已沒有兒時砰然心跳的悸動了,總覺得小時候讀的故事和這些原來的故事不是同一個。童年時無意間搭造起來的故事宮殿,似乎經常飄移到另一個時空並不常駐此處,好似那個飛島拉普塔(Laputa)總在雲裡霧裡,只有偶然天朗時被看見。

然而它雖不在此處,我卻知道它確實存在著,當我憶起童年時光,爸爸媽媽、兄弟姊妹、湯麵、胡椒粉、漂浮著凝結碎塊的可怕牛奶、可愛的故事書時間,滿滿的、如望著藍色晶亮天空時的幸福感受,激發出一股股氣旋把我往那兒拉去,讓我得以穿過雲霧,撫摸一下我曾搭蓋在拉普塔上的純美故事宮殿。溫煦的風在島上長年吹拂,摸著仍被日光曬得微熱的磚牆,我知道它仍會仔細地熨貼著我的靈魂,彷彿靈魂從未與它分離,縱使我有時迷失。●

安石榴

臺灣臺南人。臺東大學兒童文學研究所畢業。作品有繪本《星期三下午捉.蝌.蚪》(信誼幼兒文學獎圖畫書首獎、第一屆豐子愷兒童圖畫書獎優秀圖畫書)、《亂78糟》(信誼幼兒文學獎圖畫書評審獎)、《曬衣服》、《大膽的老婆婆》、《安安的奇幻動物園》,還有童話作品〈絲絲公主〉、〈洋娃娃〉(國語日報牧笛獎),以及橋樑書【多多和吉吉】和【小熊威力】系列。

曾獲時報短篇小說獎,並著有小說集《餵松鼠的日子》,其中短篇作品〈衣櫃裡的貓〉,曾被改編為電視電影劇本,於公視人生劇展播出。童話故事集《那天,你抱著一隻天鵝回家》,獲得Openbook「最佳青少年圖書」及臺北國際書展大獎「兒童及青少年獎」首獎。

閱讀讀者》信仰失落的神話:搖滾樂中讀王翔《臨界點》

「蛻變的邊緣是崩潰的邊緣,同樣也是新生的邊緣,這就是我所謂的臨界點。」

十幾年前剛上大學時,一位跟我喜歡類似音樂的朋友說「欸,崔健的歌妳聽聽看,這是中國搖滾教父。」我還記得當時聽的是〈花房姑娘〉和〈一無所有〉。對於那含混不清的咬詞、嗩吶聲響、以及簡單卻粗暴、生猛有力的riff印象煞是深刻。但也僅此而已,崔健於是成了在90年代台灣出生的我茶餘飯後的話題。在自由國家出生的我是不曾、也沒有機會去細細思考中國政體對於「民謠—搖滾」在音樂與敘事上的發展與影響;癡迷於搖滾與獨立樂團的我,花了無數力氣與時間去認識台灣本土樂團,以及相對遙遠的、所謂西方世界的搖滾視角,反而在許多層次上,對位在隔壁的「文化上的他者」著墨並不深,更遑論去思考搖滾樂隨著中國歷史演進的發展與現代青年的信仰困境。

直到翻開王翔寫的《臨界點:中國「民謠─搖滾」中的「青年主體」(1986-2015)》,這段初識崔健的記憶重新被抽取出來,並被抽絲剝繭的分析。我不曾思考過鄧麗君(爸爸在聽的歌)對中國知青曾有著如此大的衝擊,在聲音的「肌質」上彷彿每個毛細孔都充滿驚奇一般地被檢視,當然也不曾試圖理解崔健那輩在文革背景/包袱下長大的面孔所必須面對的歷史難題,更不曾思考在那之後,向資本主義邁進的黨,在理想破滅與生存掙扎之下,如何地製造一代又一代失落、無信仰的「混子」。書本描寫與分析了張楚、許巍、朴樹、汪峰,並以李志作為最後一個篇章,停在2015年。

我一頁一頁啃著、聽著,依照時間線試圖理解在那些年代,歷經理想失敗、希望不再之後,被迫出賣信仰、依附於威權體制下過活的一張又一張眾生相。在台北出生成長的我何來狗膽表示對李志歌詞中二三線城市描寫的荒蕪表示認同?但煞有同感的是青年哀嘆的思路,面對時代我們將自己縮起,苦澀地承認卑微的抗議就是我們最好的抗議。我仔細聽著、讀著,如同回到年輕時汲汲營營於音樂中尋求經典、探索光源般殷切聆聽。

我不知該作何感想,關於歷史還是沒有來到終結,顯然終結的不是歷史、也尚未見到時代,而是人們那如履薄冰的理想與信仰。在極權國家一切都可以被雕塑成形,不論街邊巷尾的雕像抑或人民的思想。2012年至今,中國迎來前所未有的言論緊縮,我身在台灣、何其幸運地可以用相對抽離的態度去看待他人的牆;在那裡,黨只管用人民的血汗一磚一瓦的砌上,人們的信仰與價值體系,也在牆內一寸一寸的死亡。讀來令人唏噓的是,隨著作者的介紹,我聽著書中紀錄、分析的歌曲一首一首,聽見了濃縮無數哀思、茫然的靈魂,樂評們管這叫世代樣貌,而我卻覺得世界(或可以稱作黨)的殘酷與荒謬,簡直是以踩碎無數年輕人理想之姿驕傲地並軌而行。

高聳入雲的牆內依然歌舞昇平。這幾年,多數台灣人也飽受串流平台的娛樂節目影響,而樂意觀看或被圈粉,更有不少人遠赴中國渴望掙得更好的生活。搖滾樂在原生地的西方意味著不妥協,有時帶著左翼思想,有時更揹上抗爭的理想。在此脈絡之下來看中國民謠—搖滾的發展,確實有許多特別之處。

而將時間軸拉長到今日娛樂扁平化的世界,自由與極權,在面對市場廣大的獲利都同樣卑躬屈膝。於是依然在台上唱著理想的人們愈發彌足可貴,面對時代造成的集體失落,青年們都同樣茫然,至少在這點上,非關國家。台灣或是西方,都不乏為了利益將正義與理念棄如敝屣的藝人,甚至是身邊的人都不乏此般可憎的面孔。這可無關極權,而是同樣的信仰失落,只是我們有沒有辦法面對任何尖銳的質問罷了;讓信仰失落或是文化扁平化的可非一人或一黨之力,要怪,就怪時代吧。如果我們都是罪人,那就沒有人有罪(讓我在這諷刺地引用一句,好描述當我看著過往的朋友將良知放上天秤,與利潤論斤論兩的醜陋模樣)。自由與否的論述,在此命題下成為對於差異與異議之包容是否存在的論述;而次文化首當其衝,當次文化有可能威脅到權力時,最聰明的方式不是扼殺它,而是將之買下。於是出個價吧,所謂的次文化,誰不想站上更大的舞台、誰不想擁有更大的群眾,你說是吧?

於是我們終於可以在牆內載歌載舞,一切都熱鬧非凡,於是每個年輕人臉上都說著「謝謝老師」、「謝謝小夥伴」,螢幕上充滿了正能量。於是我再也分不清楚,在每個笑容滿盈的臉龐下,人們還唱著歌嗎?

p.s. 要找李志的歌時,發現音樂串流平台上官方都ban掉了〈廣場〉這首歌。我抬眼,平台廣告說可以 free to listen,而我們都知道這絕不是自由的意思。

Breaking Point: The Youth in China’s "Folk-Rock" Music (1986-2015)

作者:王翔

譯者:陳信宏

出版:人間出版

定價:360元

【內容簡介➤】

作者簡介:王翔

四川南充人,現居台灣淡水。

作品有小說《夜雪》,詩文集《寂靜之聲》等

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

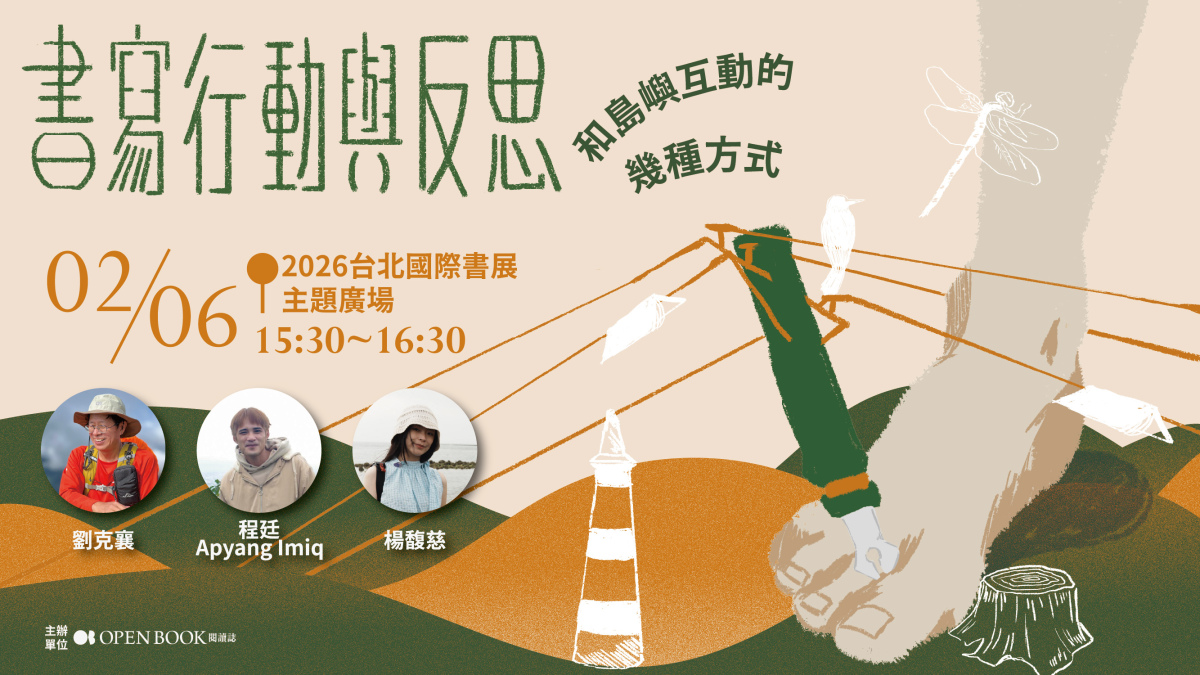

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量