評論》圖像的跨語性與台/日/華多語編排:《來自清水的孩子》巧妙還原歷史、揭示權力位階

我以前對自己小說裡的對話並不怎麼在乎,可是一開始寫《浪淘沙》,我就對自己苛求起來,用北京語來寫台灣人的對話已不能讓我滿足,因為那不像在寫「小說」,那根本就是在寫「翻譯小說」。

──東方白

長年旅居國外的台灣小說家東方白於1989年完成《浪淘沙》,是繼鍾肇政《台灣人三部曲》、李喬《寒夜三部曲》之後,台灣大河小說的高峰之作。東方白同樣藉由眾多角色與複雜的故事線,描述不同族群的集體經驗,進而形成壯闊的歷史視野。但之所以借用東方白的一段話開場,主要是這段話簡潔有力地呈現了東方白的文學觀,以及他在重層的語文環境中,透過小說思考語言、文化意義的具體實踐。

不用說,東方白所困躓、思考的問題,自然是小說如何處理「北京話」以外的,被戰後國語政策排除、打壓,但仍卻活生生存在於你我日常生活中的那些語言。

事實上,許多台灣作家一直以來都在面對這樣的多語創作問題。從戰後「方言文學」的冒險抬頭,「鄉土文學」成為一時主流(甚至如今還有「後鄉土」),一直發展到追求更高語言純度的「母語文學」、「本土語文學」,這些不同的表現形式,其中的考量或主張有所不同,大多數時候是還無法進入全母語創作階段,但許多創作者(甚至內容企畫者)在必要時,總會想辦法在行文或對話中嵌入一些不同於北京話的「關鍵字」,嘗試追尋或還原一個切實存在的「非北京話」語境。

從文學「寫實」的角度看起來,這樣的創作趨勢在台灣的環境似乎很自然。只是這次,我們或許可以試著從漫畫來討論:為什麼會有這樣的趨勢,以及這樣的趨勢在創作上意味著什麼。

▇語言如何追求紀實?

「慢工出版」以發展「原創亞洲紀實漫畫」為主要耕耘方向,2017年開始透過募資平台推出《熱帶季風》刊物,著力於亞洲原創漫畫作品、國際漫畫作品的介紹及轉載,同時也邀請創作者分享創作經驗。其企圖心與細膩度,的確如其「慢工」之名,展現出相當令人期待的水準。

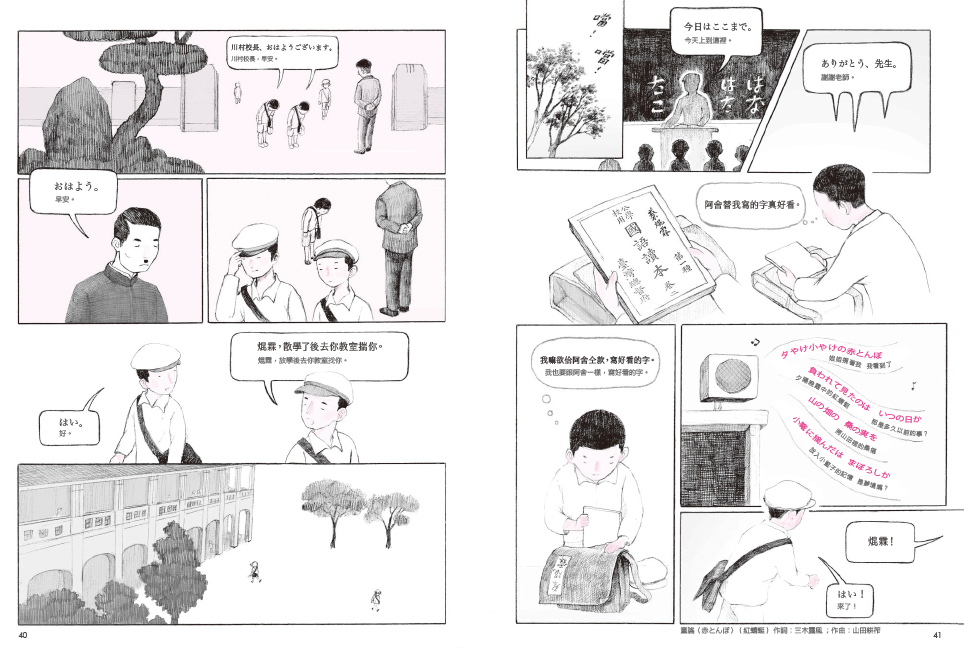

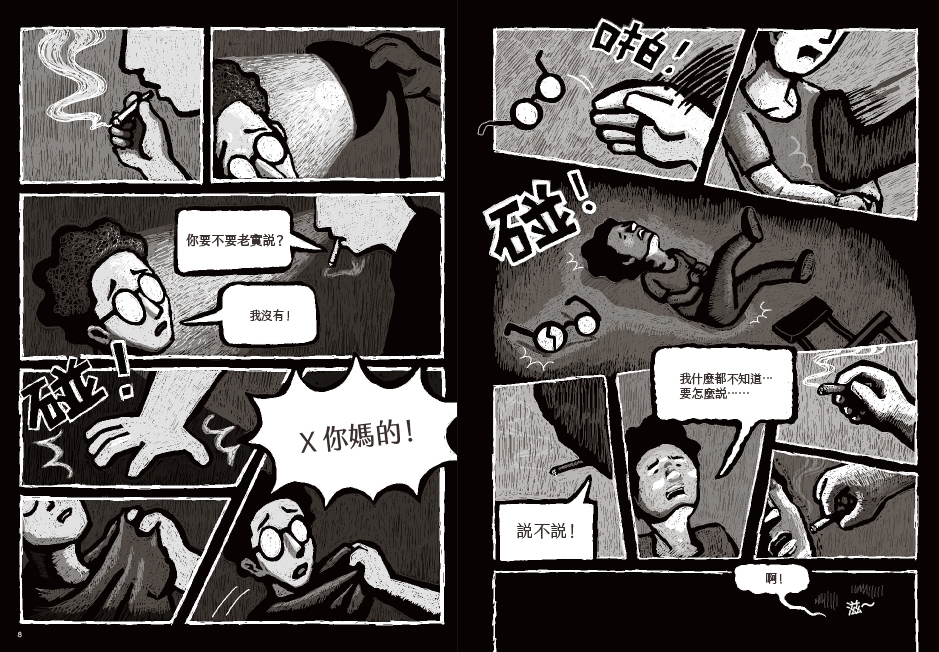

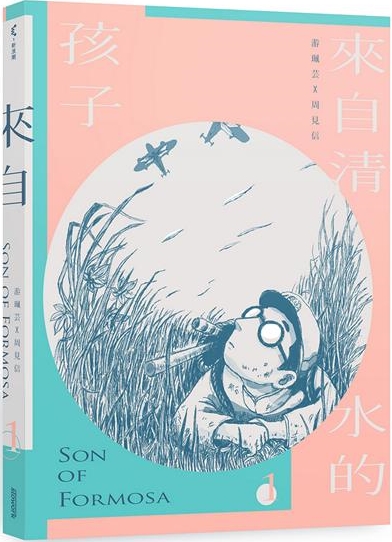

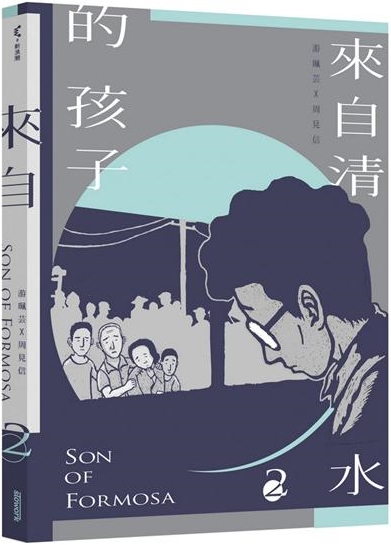

近期,慢工以政治受難者蔡焜霖的故事,企畫第一部台灣政治受難者的傳記漫畫《來自清水的孩子》(全四冊,已推出第二冊),由台東大學兒文所副教授游珮芸撰寫腳本,繪本作家周見信操刀漫畫,透過蔡焜霖前輩至今90歲高齡的生命歷程,引領讀者看見並體會一代台灣人走過戰前到戰後的轉折,經歷白色恐怖壓迫的血淚歷史。

《來自清水的孩子》透過細膩的編劇與分冊,完整呈現蔡焜霖前輩的各個重要生命階段,藉由極富情感與細節的視覺語言,鉤勒出所處時代的氛圍,並精巧地以簡略的口白敘述,將他的生活與大時代的變局扣連在一起,推動劇情與閱讀的節奏。

然而,既然漫畫訴求「紀實」,行文語言如何追求紀實的表現,在編輯上也就成了一大難題。由於蔡焜霖前輩生於1930年,當時的台灣人多以「台灣話」(台語、台灣閩南語)為主要語言,又隨著日本殖民政策的日漸深化,「日語」成為台灣人另外一種於公領域使用的語言,甚至有越來越多台灣的知識分子以日語為主。

在這裡,我們可以回顧一下東方白的困惑,就不難理解到那種語言使用的困境是非常類似的:如果直接以北京話呈現這些對白,事實上讀者根本無法回到蔡焜霖所處、所生長的時空和文化環境。

例如,在漫畫中,蔡焜霖與蔡家人是跟著街坊鄰居喊蔡焜霖的父親蔡梅芳叫「阿舍」(a-sià),而非「阿爸」(a-pah)或「阿爹」(a-tia)。台語稱人「阿舍」,通常帶有「紈褲子弟、生活虛華」的意思。但因為蔡梅芳當時經營當地最大間的百貨店,家境小康,因而街坊以「阿舍」稱呼蔡梅芳,謂其事業有成,家人也同稱「阿舍」,顯無貶意。所以在第一冊漫畫的對白當中,「阿舍」是獨立出現的專有名詞,沒有翻譯成「阿爸」。

像這樣的用詞,不知道用「北京話」是否能找到適切的詞語予以對應,但直接用台語表現卻再適切不過。編輯團隊顯然有注意到這樣的問題與困難,並致力想在漫畫版面中,傳達這樣的訊息:語言的使用,不只是單純「能否理解」的層次而已,一個語言所承載、表現的,是該使用者及其族群所經歷的生活、記憶、知識、情感、文化、歷史等經驗的一切總和。

那些「不可對譯」的地方,往往就是該語族最重要的文化和語境特徵,沒有不忠實呈現的理由。況且如果強要翻譯,只怕失真,甚至扭曲原意。

此外必須留意的是,漫畫中不同的場景,在台語、日語之間切換,或內心獨白處,其實都與該語言(及使用者)所承載的經驗、使用情境/場合、對象(以及相互關係)息息相關。

▇多語編輯對族群權力位階的揭示

我們可以發現,台語不但是台灣人的主要語言,在公領域,以及面對政治權力符號(北京話)時,台語正是當下(甚至是唯一)可以與之對抗的政治語言。

換言之,比起文學作品的文字描述,透過漫畫的畫面,這種「語際關係」更能體現出不同空間當中的語言溝通甚或角力的狀態。而這正是一種透過語言進行的日常鬥爭與抵抗,甚至涉及說話者與聽話者之間的權力位階,以及說話者的某種生存姿態。以一個政治受難者的故事而言,這樣的細節何其重要!

包括東方白在內,許多曾經嘗試以母語、本土語文入文,或全母語寫作的台灣作家們,之所以要透過語言的寫實來追求語境的重現,所追求的不外就是上述所提到的,一種語言當中所蘊藏的那些文化底蘊與歷史經驗。

當我們太過習慣以北京話的便利強加翻譯或忽略之後,所造成的失真、扭曲與空白,不但讓語言文化的歷史經驗產生斷裂,更甚者,在所有本土語言尚未得到完善的復振基礎之前,更加深尚未復健的壓抑與挫傷。這是我認為《來自清水的孩子》於此時此刻選擇以這樣的方式處理語言問題,所能帶來的積極反思與效應。

▇以圖像語言打破主流出版品以華語為主的現實情況

最後,必須聊聊《來自清水的孩子》多語編輯上的用心所帶給我的閱讀體驗與想法。

一般的純文字出版品,如果遇到使用台語詞彙,需要加上拼音或註釋的狀況,通常只要在頁面下方加上註腳即可。或者如衛城於2015年出版的作品《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》參照日文書版型,將華語翻譯以小字直書於正文中的台語詞彙旁邊,台語部份(多為口語對白)則採取教育部台語推薦用字來呈現。

這樣的作法,其實是在過去「鄉土文學」的寫作規則(行文北京話、對白全台語或全客語)之上加以標準化的成績。但鄉土文學論戰之後積極投入台語文學的作家們(其中也不乏優秀的華文創作者選擇跨語之路),則是希望打破這種語言規則背後的某種歷史制約——之所以會形成這種「鄉土文學」的語言規則,是當時的主流觀點依然認為「本土語言沒有文學性(但用在對話則很能呈現寫實、鄉土味)」,以及必須「要讓絕大多數人看懂」的華語中心觀念。

如今,我們或許對這種陳舊的觀念已有反省與警覺,在兼顧閱讀市場共同語的前提下,盡可能維持本土語文的發展空間。但除非決心以本土語文寫作,一般出版品以華語為主要語言的現實還是存在。

然而,《來自清水的孩子》卻很巧妙地透過「漫畫」,創造出另外一種介於「全台語文學」和「台華翻譯文學」之間的閱讀風景。因為漫畫最重要的是透過圖像與分鏡,創造能夠推動敘事的視覺語言,因此,在文學作品中必須用華語去描述、架構的那些內容或情節,反而可以用漫畫的視覺語言來達到「間接跨語/翻譯」的目的。

雖然漫畫的視覺語言和小說的文學語言根本上不一樣,並非孰優孰劣,或可以互相替代的關係,但我想強調的關鍵是:這樣的形式在漫畫中,大幅壓低了華語的存在感或必要性(除了翻譯之外,華語的對話並沒有比台語和日語還多,主要是做為旁白或過場的說明)。

同時,配合對話框的排版設計,將華語的翻譯以較小字級、不同的字體放置在角色的台語或日語台詞之下,這幾乎是漫畫才能做到,而且成本很低的表現形式,不但能非常清楚地重現語境、做出區隔,甚至有些簡單的台語也已經不需要另外再翻譯。

其實只差一點點,其實只要對讀者有多一點的信心,其實只要讀者也一起嘗試,這本漫畫就可以從「有台語的漫畫」變成「台語漫畫」了。

以白色恐怖受難者為主題的《來自清水的孩子》,透過這樣的設計來說故事,不光是這個故事「有必要這樣說」,甚至「語言」就是這個故事的重要元素。或許,歷史就是這樣引領著好幾代的藝文創作者與出版工作者,一步一步走出台灣這個多語之島獨特的出版之路吧。●

|

|

|

|

|

作者簡介:游珮芸 周見信 |

OBX新活水 彩蛋》Openbook編輯Right Now廁所書(有人想知道嗎?喂)

負責漫畫報導的O編推薦:早上蹲廁所時的厭世最愛

《惡意的郵差》

王志元著,逗點文創

推薦理由:

每天早上是我最厭世的時刻。王志元的詩集《惡意的郵差》,有對世界的憎惡與祝福。「用慢跑逃避問候/離開就是理由/對身體或大家都好」(節自〈你好〉)。有一天真的想逃離,當個充滿惡意的郵差或許不錯。

特別企劃臉書IG都很懂的B編推薦:廁所裡不能吃東西,但是可以攤開懶人的餐桌

《懶人的餐桌1-3》(花のズボラ飯)

久住昌之、水澤悅子著,方郁仁譯,東立出版

推薦理由:

女主角小花是個懶散的吃貨,家裡亂得只有一條露出地板的窄道,如獸徑般從門口直通沙發;她每天喃喃自語,堅持著難以貫徹的減肥計畫,以拆解炸彈的心情下廚,為芹菜與牛肉舉辦婚禮,為鹹魚乾揭竿起義⋯⋯當我坐在馬桶上彎腰拱背,擠著兩層腰間肉「種芋頭」時,在二次元世界與小花心胃相通。

超會做圖的通通編推薦:小兔子抓到了我的大事也辦完啦

《逃家小兔》(The Runaway Bunny)

瑪格莉特‧懷茲‧布朗(Margaret Wise Brown)著,克雷門‧赫德(Clement Hurd)繪,黃迺毓譯,信誼出版

推薦理由:

愛極了鬼靈精怪的逃家小兔和溫柔(而且很有一手的)兔媽媽,每次讀畢都被這個愛的逃抓故事收服!

活動企劃一手包的度估編推薦:在廁所裡讀《氣味》簡直是天衣無縫啊

《氣味》(Parfums)

菲立普.克婁代(Philippe Claudel)著,陳蓁美譯,木馬文化

推薦理由:

作者丟出一個個氣味關鍵字,以兩頁左右篇幅和讀者分享私密的嗅覺記憶。老舊體育館,男生在灰塵滿佈的體操軟墊上,嗅聞女同學留下的溼熱汗味。男子賣掉老家,因為父親走後,他意識到「聞不到任何味道很悲哀,待在這棟冰冷、失去味道的房子裡很悲哀」。這本書我從老家的廁所帶到租屋處的廁間,從來沒耐心從頭看到尾,總是翻到固定的幾篇,奇怪的是,也看不膩。

統籌好書獎的大編推薦:蹲廁所時看美食書才不是怪癖呢

《主廚也想知道的美味密技》

章致綱,臺灣商務印書館

推薦理由:

什麼你說蹲廁所時看美食書是種怪癖?不是啊這本書每篇短短的精簡扼要條列分明圖例清晰,一個回合看完一篇剛剛好。料理的想像刺激欲望,讓全身都動起來(對啦包括腸道啦)。●

【延伸閱讀】OBX新活水:沒有什麼地方比廁所更適合讀一本書,想像遠方

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量