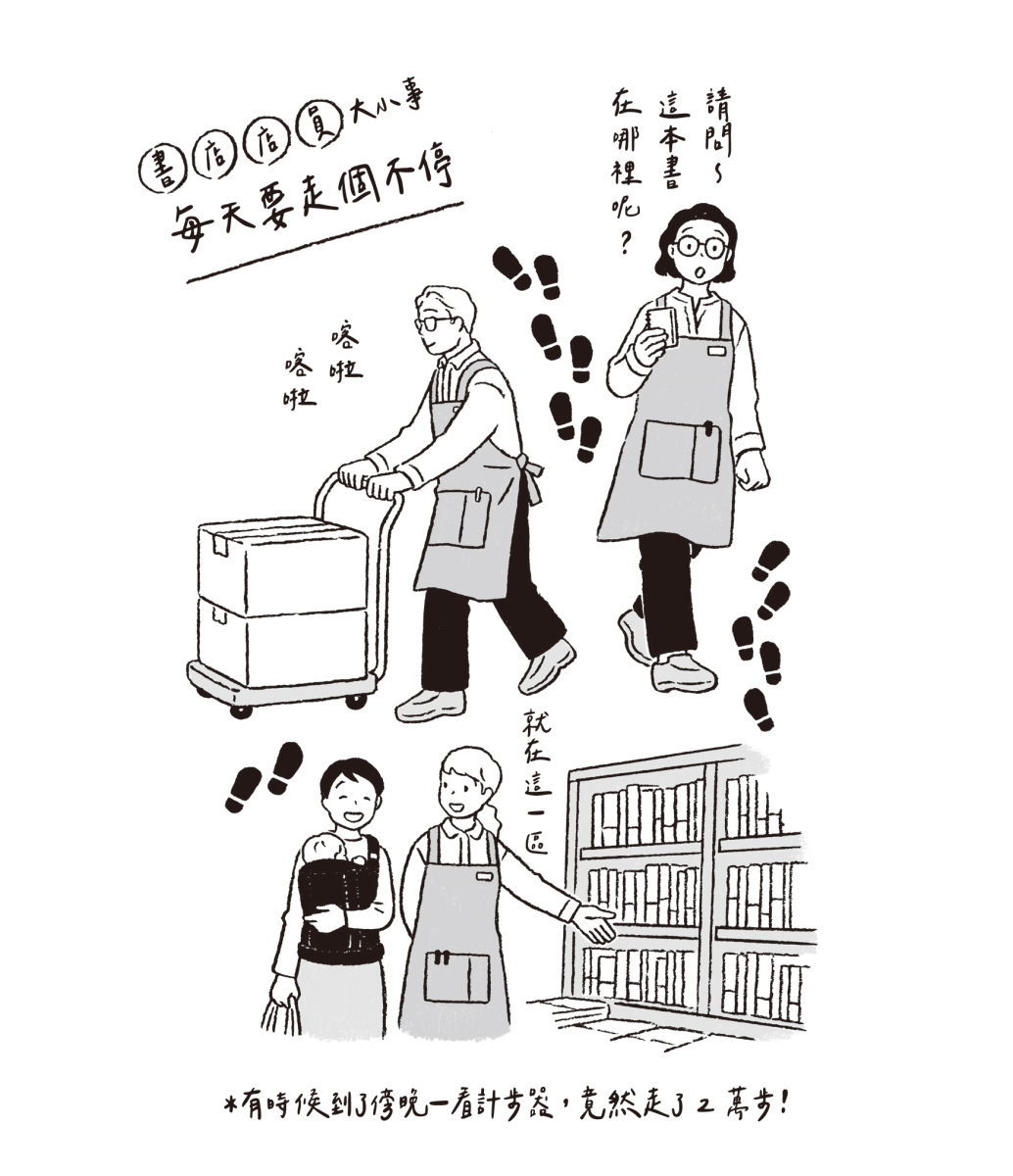

話題》I人店長的本日推薦:林潔珊讀《你好,我是書店員》

我經營的書店,是一家6成以上販售台灣文學書籍的小書店,內向的我也不太擅長跟客人聊天。反而另一位店長洪沛澤跟客人聊天時,會不自覺開啟職業社交模式,還常常聊到停不下來。這很可能是因為,他內建了出版社行銷的經驗,總是可以滔滔不絕地聊著各種書。

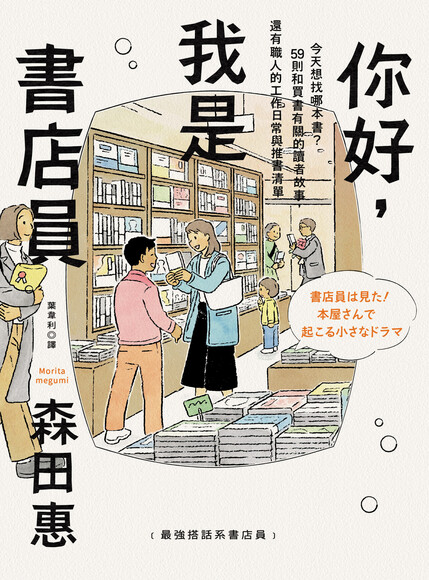

《你好,我是書店員》的作者森田惠也是這樣的人,一開始我覺得她比較像沛澤那種書店員,很會聊、很懂得推薦適合的書給適合的人。多讀幾篇後發現,作者其實還滿像我這種書店員,由一個小事件連結到某本書的方式很像,聊天的方式也很像,給人一種親切又不打擾的感覺(不是在自肥)。

➤書店員的「推書力」

我猜想,森田惠很可能是在一家規模較大的綜合型書店上班,每天可以遇見形形色色的人來找書:讀史蒂芬金的小學生、追漫畫的老奶奶、平常不看書但想送書給太太的男子、幫小孩找「比較容易寫讀書心得的書」的媽媽。這些相遇的故事微小、日常,然而溫暖。

在專賣相對「硬派」書籍的小型書店,我們遇見的客人常常是同溫層,甚至可以說,來的客人都是核心讀者。讓人比較誠惶誠恐的是,店裡偶有作家來訪,有時是因為講座,有時是因為採訪,有時是作家朋友們的「突襲」。

因書店小、空間有限,於是嚴格篩選了自己和核心讀者都感興趣的書,書架往往是店主(狹隘的)品味展現。當來訪作家一排排端詳架上的書,彷彿自己的人生也被掃射了一遍,赤裸裸地無處隱藏,好像被看穿了什麼。

最冷汗直流的一次是,有個作家朋友來店裡,挑了一輪書後,請我再推薦一兩本書。這位作家本來就是SSR等級的讀者,我看了她手上挑選的書,都是最近出版的新書,舊書她一定都看過了,那我還能推薦什麼呢⋯⋯

如果是作者森田惠,一定可以突發奇想,推薦符合當時情境的書吧。讀這本書時也發現,森田惠的閱讀習慣比較日常,題材也廣泛,從小說、繪本、漫畫、工具書都有讀過,才可以應付各種客群。

➤由小故事連結起來的書

我也想到書店的一則小故事。有一位常客高中生妹妹,常常跑來店裡看書聊天,有一天妹妹說,她去報考了東華華文系,這幾天會放榜。算一算我當年碩一入學時,妹妹才滿周歲吧(救命),於是我對她說,不管結果如何,放榜那天一定要來店裡。

![]() 幾天後我到書店,推開門就看到正在看書的妹妹,她站起來很開心地說考上了,而且是排名很前面的正取。我趕緊推薦即將要到東華教書的作家——馬翊航的《山地話/珊蒂化》及《假城鎮》給她。妹妹滿足又開心地帶走了這兩本書,幾天後又跑來店裡跟我們說她讀完了,更期待即將要前往東部開啓的大學生活。求知若渴,或許是年輕讀者最珍貴的特質。

幾天後我到書店,推開門就看到正在看書的妹妹,她站起來很開心地說考上了,而且是排名很前面的正取。我趕緊推薦即將要到東華教書的作家——馬翊航的《山地話/珊蒂化》及《假城鎮》給她。妹妹滿足又開心地帶走了這兩本書,幾天後又跑來店裡跟我們說她讀完了,更期待即將要前往東部開啓的大學生活。求知若渴,或許是年輕讀者最珍貴的特質。

也曾遇見一位長居美國、因投票而回台的媽媽,特別請我們推薦台語繪本。店裡的繪本不多,但台語繪本算是收藏得滿完整,後來她都包下帶回美國,也帶走了許多跟台灣文史相關的書籍。她說:「這些就是我的家鄉味。」

這就是書與人與書店連結起來的日常,也有點不那麼日常的部分。

➤挑書與送書

偶爾會遇到一些讀者,希望我們推薦某一種類型的書,比如能閱讀中文的波蘭譯者讀了邱妙津,問我們還可以看哪位台灣作家的書?這時候我就會推薦他讀賴香吟。比如讀了徐珮芬詩集的讀者,我會推薦對方讀宋尚緯和潘柏霖,收集「宋柏芬」三本柱,有時還有任明信和陳繁齊。

《你好,我是書店員》讓我印象最深的是,常常提到讀者來找書是為了送禮。比如有位先生要跟女友求婚,想找一本適合和婚戒一起送出去的書;又或是聖誕節期間,有人包了全套漫畫要送給小孩(好大手筆啊)。如果在台灣,我想大家最不想收到的聖誕禮物,「書」應該是名列前茅吧。

但身為書店店長,我還是想為「送書」這件事平反。我認為送書是僅次於送香水的關係,要送一本送到對方心坎裡的書,不太容易。首先,可能要先確定對方平常是否有在看書,或是會不會因為是你送的,而開始看這本書。再來,假設對方平常有在看書,就得考慮你送給對方的,是不是對方平常有在讀的類型,或者對方願不願意讀一讀你送的書。再高階一點,如果對方是重度讀者,那就考驗你送的書,有沒有在對方的品味上。

《你好,我是書店員》有超過100本的推薦書單。人似乎是在不同階段、遇到不同狀況,就想要找一本書,想從書中找到解答。希望這本書,也可以為你的人生提供部分解答。●

|

作者:森田惠 |

|

作者簡介:森田惠 1981年生於茨城縣,目前是東京某家書店的店員,和先生、兒子、女兒、一隻狗和四隻貓一起生活,這是她的第一本著作。 對生活中發生的一切抱持正面樂觀的態度,原本是要應徵咖啡店員,卻發現面試問題都在問和書店有關的內容;當場被錄取之後,想想自己喜歡咖啡、也喜歡閱讀,能順利找到工作的感覺真好!於是成為了一位書店員。 樂於為所有走進書店的顧客和讀者解決「找哪種書」、「這本書在哪」的問題(當然不只這些),希望透過自己的第一手書店現場工作紀實,能讓更多人想要走進書店。 IG:marguerite289 |

你好,我是書店員

你好,我是書店員

《漫射報+》

《漫射報+》

書評》用三明治抵抗末日:與煮雪的人一起《重返月球博物館》

煮雪的人寫的,與其說是「小說詩」,不如說是「夢境詩」。他總是從現實走入異樣夢境,又在夢境裡夢見現實。在這本詩集的〈白日夢〉中,他自己清晰意識到這一點。

➤外食的風險

那種異樣,讓我想到宮澤賢治著名的小說《要求很多的餐廳》:兩個軍裝獵人在山裡迷路,走進一家山貓餐廳,遭遇諸多不合理要求,他們還溫水煮青蛙般一一順從,直到發現原來自己才是這家餐廳的的食材。這大概是關於外食最可怕的惡夢。

顯然,煮雪的人是個外食主義者。波特萊爾在街頭遊蕩,煮雪的人卻是在餐廳街從街頭吃到巷尾。這本詩集幾乎每首詩都換個用餐場景,從燒肉店、關東煮、居酒屋、麥當勞、麵店、壽司店、咖哩店、海產店,到吃桌菜的飯店。吃飯愜意,還可以打卡上傳,然而,外食不是沒有風險。電影《神隱少女》中的父母,不就是吃得太多變成豬?

煮雪的人的詩,有宮崎駿的狂想,有宮澤賢治的幽默,但煮雪從來就是用淡定的語調,將人生不尋常的片刻、記憶、難以言宣的情感,鋪陳為寵辱不驚的日常。這種日常性,讓我們取得即使面對世界的毀滅,也可以泰然處之的勇氣。

然而,和前兩本詩集的差異,不只是去了更多餐廳,那些異樣的日常性,反映了更多對現世的關切與憂慮,而不只是奇思異想。開篇第一首〈核彈引爆之前,我們一起做三明治〉的場景設在大賣場,作者和伴侶在核彈引爆前,並肩製作三明治。他坦承此前的豁達只是自我欺瞞,「我於是知道什麼是無力與愛並存」,然後停格在窗外閃光,被無限延長的一秒鐘。

用三明治抵抗末日,無比荒謬,卻十分動人。末日前,寫詩、吃美食,其實都是種掙扎。

看似無關心的搞笑,卻暗含「天地不仁」的大哉問。但身為貝類,在海市蜃樓的夢中,是否也會感覺到痛苦?這是留給讀者自己回答的問題。

煮雪式的幻想,可以更形象化地貼近生之本質。在〈泳池無人〉〈無人泳池〉雙聯作中,敘述者躺在泳池中,卻無法確定水深是2公尺、或只有10公分,他是躺在水上、還是水中。

比起卡夫卡,明確地指出室內下大雨、或人變成了蟲,煮雪的生存異化,更多是充滿不確定的自我與外界關係的懷疑。唯一確定的是,泳池或海的外邊,「有人在烤派」,那像一種對身外之物的美好憧憬。

根據他與所有餐館老闆的對話,食物是唯一可靠的依憑,更代表通往每一個出口的可能。就像另一首詩裡說的:「倘若我有一位逝去的愛人/我會為他烤一片肉」。難怪餐廳街就是煮雪的全世界:

➤未來的西瓜

回過頭來問一下,什麼是「小說詩」?或為什麼是「小說詩」?這個被煮雪的人標舉的文類看似散文詩的變奏,顯得既古老又未來。小說詩和散文詩都有敘事的企圖,兩者之區別一則是形式上的——小說詩採詩的分行,散文詩採散文的連續書寫。

但更根本的差異,其實是在於散文詩往往追求強烈意象的驚心效果,而煮雪的小說詩,卻隨著分行的節奏,展現了一種從容的態度,留給讀者更多迴旋的餘韻。也可以說,這種文類是獨屬於煮雪的,把戲劇性擱置在留白裡。

在煮雪的世界,過去的遺跡無所不在,但他卻更想活在未來。現實就是不會有神奇的意外訪客,深夜不會有人來敲門,「除非你叫外送披薩」。索性隔絕所有的遺憾,決心當一個21世紀的人造人:

即使超市貨架上可能只有保麗龍彩色幾何體,他仍如此斬釘截鐵,與19世紀浪漫主義割席,煮雪的人很像20世紀初期未來主義的2.0。他還把詩送上了月球。這就是未來嗎?我不禁想起電影《銀翼殺手》原著的書名:《複製人會夢見電子羊嗎?》

會,不但會,而且還會寫詩,而且還會把淚水藏在詩裡,那就是煮雪的人。●

作者:煮雪的人

出版:鏡好讀

定價:360元

【內容簡介➤】

作者簡介:煮雪的人

1991年生於臺北市,日本法政大學文學碩士。2011年創辦《好燙詩刊》。2021年以《掙扎的貝類》入圍臺北國際書展大獎,成為該獎開辦以來首本入圍的詩集。詩作〈月球博物館〉被選入美國拱門任務基金會「方舟月球藝術典藏(Arch Lunar Art Archive)」計畫,2024年2月經由奧德修斯號送上月球典藏,預計可保存5000萬年,為目前已知最早登陸月球的華文新詩。

著有《小說詩集》、《掙扎的貝類》、《讀出一記左勾拳》等。曾獲教育部文藝創作獎等。作品入選《新世紀新世代詩選》、《臺灣詩選》、《臺北詩歌節詩選》、《衛生紙詩選》等選集。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量