現場》歷史學還是社會科學?──那個在臺灣史跨域研究中「自找麻煩」的葉高華

近年來,臺灣出版產業進入冰河期,隨著閱讀習慣與市場的改變,書市緊縮現象已成為現實。與此同時,卻有一類出版物「逆市」而行,那就是與臺灣主題相關的研究著述。2025年6月7日,「BOOM.磅」系列講座來到第三場,邀請中山大學社會學系葉高華教授以「在社科實證與臺灣史研究之間,我們到底要問什麼問題?」為題開講。講座在暴雨時分展開,現場卻座無虛席,也足以印證讀者對臺灣史研究的熱情。

活動一開始,主持人、春山出版總編輯莊瑞琳就點出上述現象,並將之形容為「臺灣研究與出版業呈現黃金交叉」:「現今有許多現象足以證明,這一題目不僅對學界重要,對所有讀者都很重要。」

為何臺灣史研究能夠打破魔咒、成為許多讀者書架上的必備寶物呢?歷經從「鮮學、顯學到險學」的過程(許雪姬),回過頭看,臺灣史研究又累積了哪些問題和方法?自地球科學、地理學出身,如今在社會學系進行臺灣史研究的葉高華,常常運用跨領域知識做研究。在這場演講中,他也從自身觀察與經驗出發,與讀者們一起遊走歷史學與社會科學研究之間的廣袤光譜,從中引發對臺灣史研究的新省思。

➤像蝙蝠那樣的歷史社會學者

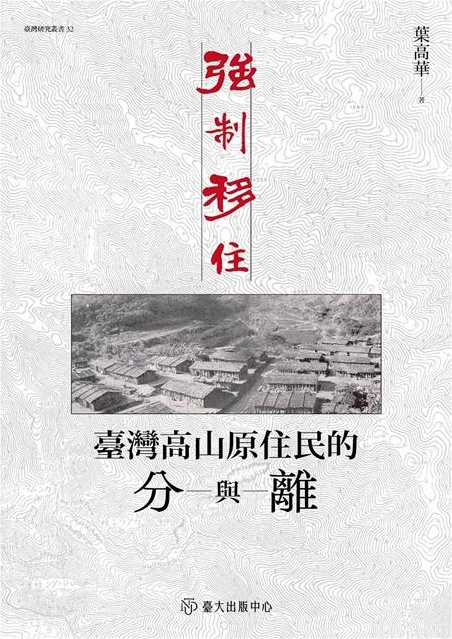

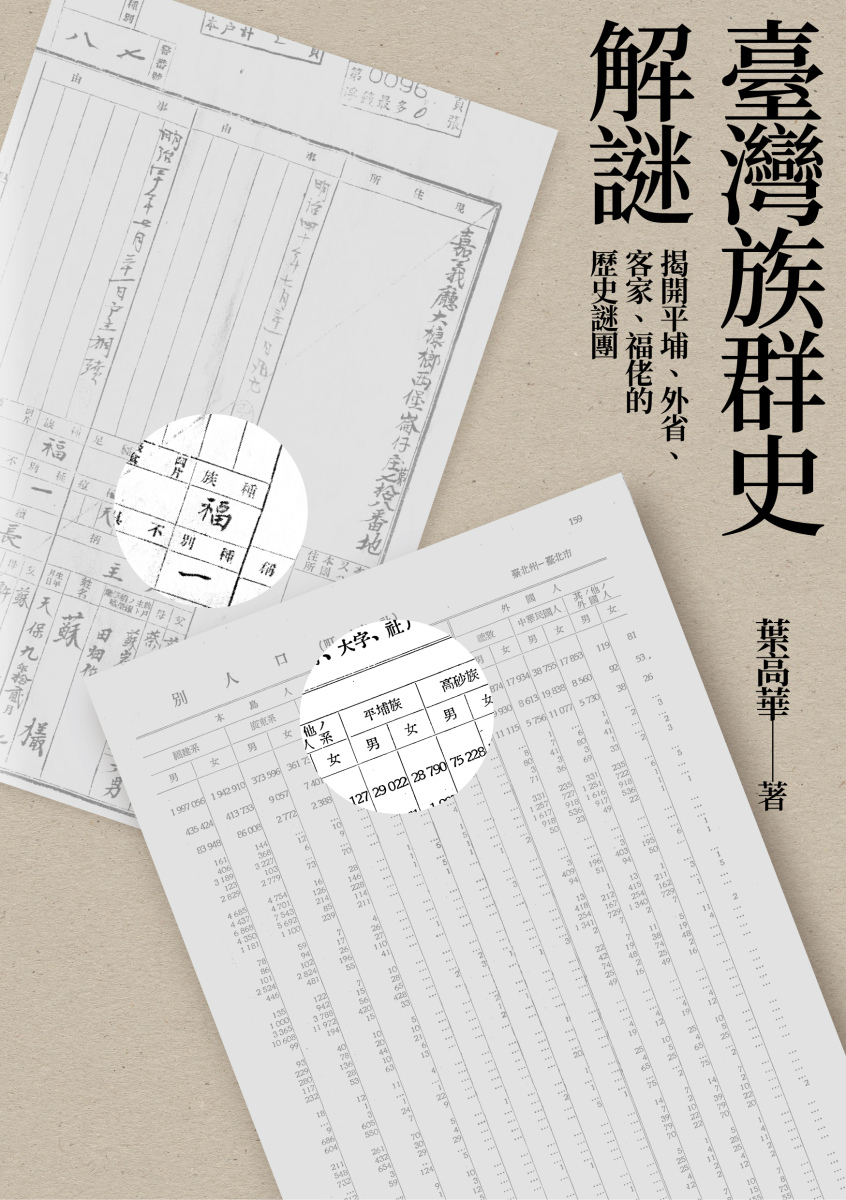

在社會系任教的葉高華,近年著述多基於臺灣歷史,作品包括《強制移住:臺灣高山原住民的分與離》、《臺灣族群史解謎:揭開平埔、外省、客家、福佬的歷史謎團》等,在學界內外皆受到關注。正因跨學科的特性,以及大眾對於不同學科的固有想像,葉高華在講座伊始就「警示」讀者,社會科學與歷史學各自也有許多不同取態。

他以《伊索寓言》中「鳥獸大戰」的故事作為類比:獸類有很多種形態,但幾乎都不會飛。偏偏有一種會飛,那就是蝙蝠,最後落得「兩面不是人」的結局。「社會學裡就有一群人專門在研究歷史,他們也被稱為『歷史社會學者』,這群人最害怕的就是蝙蝠的遭遇——被社會學家說不是社會學、被歷史學家說不是歷史學。」

儘管這個譬喻十分貼切,葉高華還是轉而提醒,這也不完全等於真實;就像獸類與鳥類之間永遠隔著生物差異,而社會學者卻仍有可能改當地理或歷史學者:「我要講這些故事的用意,就是想告訴大家,我所描述的是一個趨勢。」他補充說道:「這個趨勢與領域中很多情況是相近的,但並不能說所有情況都完全一樣。」

➤社會科學態度一:歷史與我何干?

在此基礎上,為了詳述歷史學與社會科學研究面向及方法的差異,葉高華將之細分為5個部分進行闡述。其中首先提到的,是社會科學、尤其是社會學看待歷史的兩種不同態度。

第一種在社會學中較為常見的態度,是認為歷史與自身研究無關,葉高華認為這一取態與社會學的學科起源息息相關。

時間回到19世紀末,歐洲經歷了工業革命,人們開始意識到社會正在劇變,因而展開對於現代性的探索:「人類史上第一位正式的社會學教授,法國的涂爾幹(Émile Durkheim),就是帶著這樣的問題意識創立了社會學。」葉高華引述並介紹涂爾幹的「自殺論」,這一理論正是因應現代社會的新徵兆而誕生的,從中可以理解到社會學門因何而起。

回看臺灣,我們的社會學家所關注的現代社會,又是起於何時呢?

當葉高華拋出這一題,無一讀者猜中——「這個分界點可是近到讓你有點驚訝,是1980年代。」原來,即便是如今已廣為大眾熟悉的「族群」概念,在社會學家看來,也是80年代以後才有的。「很多人會對這種說話感到不服,社會學家就給出一個非常表面的理由,那就是80年代以前從來沒有人講『族群』。即便偶爾提及,也只是在說原住民某一部族,至於客家人、外省人等都不會用『族群』去描述。」更進一步的理由,則是以前雖然也有客家人、外省人,但意涵與現代族群不一樣。

相近的例子,還有「臺灣人」詞義的演變。從前的「臺灣人」並不包含外省人,甚至客家人也不被納入;就連當時的臺語歌,也是直接被稱作「臺灣歌」。這些說法放在現在當然讓人難以置信,卻又是不可否認的歷史:「社會學家大可說:現在臺灣人跟以前臺灣人不一樣,我是要談現在的臺灣人。可是這樣的態度,就會傾向於貶低歷史。」因此,社會科學通常傾向將研究重心放在兩者之間的差別,而非混為一談。

「可是,如果你相信現代社會不是天外飛來一筆,而是從歷史脈絡當中長出來的,那麼能把現代與歷史切割嗎?」在葉高華看來,若不能瞭解歷史,便無法更好地說明現代。如此一來,學者們要做的,就不僅僅是區分現代與歷史間的差異,而是告訴人們,現代是如何從歷史長出來的:「一旦你開始做這件事,恭喜你,你就把歷史找回來了。」

➤社會科學態度二:歷史是我的案例

並非所有社會科學家認為歷史與自己無關,還有一種更普遍的態度,就是將歷史視為案例:「當研究者有了一套理論,就需要尋找一些案例來檢驗理論。」接下來,葉高華列舉了三種將歷史視為案例的情形:

第一種,是用歷史來擴充案例,使得自己的理論威力更強;第二種,則是在檢驗理論時,從歷史中尋找到現代難以出現的案例——

葉高華以人類學家武雅士(Arthur P. Wolf )在臺灣做的研究為例。在武雅士之前,已有弗洛伊德(Sigmund Freud)提出的「近親性吸引」、韋斯特馬克(Edward Westermarck)提出的「近親性嫌惡」兩種相反觀點。然而在現代社會,這兩種觀點卻無法藉由實驗印證孰是孰非。後來,當武雅士來到臺灣,留意到過去的童養媳生育率低、離婚率高,證明了韋斯特馬克的「近親性嫌惡」觀點。武雅士的這一做法,在葉高華看來正是「社會科學面對歷史的其中一種態度,算是重視歷史,不過是拿來當案例用。」

第三種,則是當歷史成為一種異例,相應的理論就需要被調整或修正——

古典馬克思主義在臺灣成為異例,就是一個典型事件。葉高華介紹道,通常古典馬克思主義認為資本家會不斷累積資本、兼併小農土地,小農因此淪為無產階級。然而在臺灣,日治時期設立的糖廠卻並未真正兼併土地,反倒選擇保存小農,更直接向小農購買甘蔗。因應異例的發現,替代理論也相應誕生,歷史社會學者柯志明發展出了一套「從屬理論」,說明資本主義的發展不一定只能兼併土地、讓農民無產化,也可能發展出一種保存小農、同時又達到剝削的機制。

葉高華以上枚舉的情形,皆是在社會學研究中常見的、對於歷史的態度。他坦言,雖然這些舉例有所簡化,但箇中精神大抵如此:「對於這些社會科學家來說,他們只是在利用歷史案例,不管是作為擴充、自然實驗,還是遇到異例需要調整理論。」

➤歷史學的不安:如何理論,怎樣取捨

那麼,歷史學家又會如何看待這樣的研究呢?

「歷史學家對此卻常常感到不太舒服。」葉高華觀察到,不少歷史學家會認為這樣的研究有理論先行、觀點先行之嫌,而歷史在此只是被利用的對象,並未得到真正的關心。「在歷史學家看來,研究歷史不是為理論服務,而是要還原真相,或起碼能夠逼近真相。」

他隨即以當日活動為例,提問在場讀者:「50年後,歷史學者會如何重建我們這堂講座發生的事情呢?」也許有錄影存檔,有逐字稿,也有整理成文的報導(即本文),然而會否有人記得「當下的二氧化碳濃度是多少?有幾個人低頭滑手機?」葉高華提醒大家,這些看起來並不起眼的細節,卻是構成歷史現場的重要成分:「這世上發生的細節是無窮盡的,不可能將所有細節捕捉下來,一定會有所取捨。而取捨本身,可能就已經受到理論的引導。」

例如同樣是對嘉南大圳的研究,有的學者特別關注建造過程中農民受到剝削的問題,也有學者主力談論生產力問題。在葉高華看來,這正是取捨背後的理論引導,只是有人不願承認,也有人希望坦然:「已故歷史社會學者黃樹仁就認為,與其遮遮掩掩,倒不如直接把啟發自己的理論說清楚、講明白。」

「歷史學問的問題,跟社會科學問的問題,真正的差別不在於有沒有用理論,」常走跳於兩門學科之間的葉高華,總結了對於兩者差異的觀察:「對歷史學者而言,他真正想要知道的就是事情本身,理論對他而言,只是幫助他更深地認識事情或案例。社會科學,則是用案例來認識一個背後的抽象世界,現實案例只是抽象世界的投射。」

➤歷史學、社會學、經濟學⋯⋯它們到底在問什麼問題?

為了說明社會科學嘗試勾勒的抽象世界,葉高華又列舉了數本經典著述來說明。

首先,是臺大社會系教授黃克先寫的《危殆生活》。這本書將無家者分為「做事人」、「𨑨迌人」與「艱苦人」三類抽象人,再投射至現實世界中的真實人物,以此書寫出「臺灣無家者現場的都市民族誌」。此外,臺大社會系特聘教授藍佩嘉的《拚教養》也是另一例證。學者通過現實社會中的教育案例,將不同環境下的教育者置入4個象限之中,可說是運用社會科學方法、勾勒抽象世界的典型之作。

而歷史學家卻志不在此。以20世紀初臺灣進行的土地調查為例,葉高華比較了歷史學家與經濟學家的關注差異:前者留意的多是土地調查事件本身,而後者則會在意事件對於經濟產生的影響。又如春山出版、洪紹洋所寫的《戰後臺灣經濟的再思考》,在葉高華看來,這本書或許會讓經濟學者覺得「非我族類」,歷史學者卻會將其視為同路人,因為書談的就是戰後數間臺灣公司(如中國石油公司、裕隆公司等)本身,而非置入某一理論架構。

在詳述歷史學與社會科學的提問方法後,葉高華也分享親身經歷的「蝙蝠之難」,亦即他在研究漢人與平埔族群通婚問題時,所遇到的尷尬處境。

「近年來流行一種說法:『有唐山公,沒唐山媽』,也就是說來臺灣的漢人大部分都會跟平埔族群通婚。歷史學者黃樹仁就曾經抱怨,這個對臺灣史來說非常重要的一件事情,為何社會學家不願意談呢?」在留意到這個現象後,葉高華決定「以身試法」,蒐集了許多村莊戶口資料,並開始計算通婚情況是否普遍。

好不容易將研究整理成文,進入期刊投稿階段,葉高華卻四處碰壁:「我在社會系工作,就優先投稿社會學刊,果然就退稿。被退稿的理由我一點都不意外,學刊說我沒有從婚姻理論出發、提出假設、運用資料檢驗,這樣太不學術了。」此後,他又轉投人口學刊,卻連外審都沒有,細問之下,原來是主編認為文章未提出任何研究假設,因此不能算在人口學範疇。

那麼,這篇文章最終去了哪裡?「最後還是被歷史學接受了,因為這種問題比較符合歷史學者的胃口。」葉高華笑著說,卻足以讓讀者們認識到跨域研究的坎坷。

➤打破學科壁壘,是可能的嗎?

在學科之間「兩面不是人」的遭遇,一方面讓葉高華理解了黃樹仁的抱怨,同時他也留意到更多學人曾經面臨過相似處境,於是減輕了孤獨感。

英國學者麥可.曼(Michael Mann) 被學界稱為當代韋伯(Max Weber),其鉅著《社會權力的來源》談論了自人類文明誕生、一直到20世紀的社會權力運作模式。如此浩瀚的作品,出版後竟也受到兩面夾擊。葉高華引述麥可.曼的自白,揭示這段尷尬處境:「歷史學家抱怨理論妨礙了流暢的敘事,社會科學的實證主義者抱怨本書應該嚴格檢驗從一般理論引申出來的假設⋯⋯」

「這不就跟我的遭遇很像嗎?」葉高華深深感慨。

陷入過相同窘境的,還有臺灣學者柯志明。葉高華記得,柯志明在《番頭家》一書中嘗試討論清代臺灣族群政治與熟番地權的本身時,就有人質疑他:這樣的研究在什麼意義上還算是社會學呢?對此,葉高華頗感無奈:「你會發現,社會科學問的問題,跟歷史學問的問題,在總體趨勢上是出現差異的。身在社會學界,你就要用社會學界的方法去問問題,反之亦然。我們學科的分類最後就會導致這種後果。」

其後,葉高華更引述了陽明交大教授陳嘉新的說法,來總結眼下學界現象:「真實世界的問題從來就不認識學科,不過人類認識真實世界問題的方式卻常是學科導向的。」無獨有偶,學者黃樹仁也曾有過類似的觀點。在《挑釁的提問》一書中,他就曾提出反思:「領域分工消磨了臺灣學界的問題意識,使學者們習於畫地自限。導引研究的,常是習慣的學科傳承,而非跨學科的社會現象。」

作為跨域研究者,葉高華清晰感知到問題所在:「在研究一個問題時,可能既有這個事情本身的面貌,也有背後的抽象世界。但是,我們在不同的學科裡,就只關注不同的部分,有時還會去貶低另一部分,這使得我們對事情的認識是有侷限的。」

➤在跨域研究中鑽研書寫風格

各學科之間的差異,除了展現在提出問題的方法上,更體現在迥異的書寫風格中。在講座尾聲,葉高華分享有關學術書寫風格差異、寫作技巧錘鍊的想法。

歷史學寫作的一個特點,就是具有強烈的敘事傾向。「後面的事情不會憑空出現,必然有前因。敘事,就是重視前後連結。」葉高華認為要寫好歷史,則需要鍛鍊敘事技巧;而把敘事技巧發揮到最極致的,其實是小說家。「聽到這邊,你可能覺得:小說是虛構,學術要追求真相,兩者怎可相提並論呢?」

然而,在他看來,敘事可以從小說技巧中學到東西。那是將人物、事情串連為情節的能力,而不只是按照時間順序排列史料。「社會科學要在敘事過程中檢核,但這樣一來,你的書寫就變得難以駕馭。跳出來解釋,會讓讀者覺得囉嗦,妨礙了閱讀興致。」當學術寫作面對類似困境時,小說雖不能提供萬試萬靈的招數,卻也能成為一種啟發。

回望學術界,多年來一直有學者在做新嘗試。葉高華提到,柯志明在寫《番頭家》時,運用有別於一般社科式寫法,添加了許多敘事內容,最後因為敘事篇幅太多,不得不單獨拎出、獨立成部。另一位學者吳聰敏,本身寫作也是以少敘事、多分析為主,卻在寫《台灣經濟四百年》時,努力做了一次敘事轉向。「柯志明後來認為(《番頭家》)是失敗的做法,因為那時他無法駕馭,被迫這樣寫。直到60多歲,他才覺得達到自己的理想的狀態。吳聰敏也是在寫過多少教科書、累積多少書寫經驗之後,才做出了這樣的嘗試。」

葉高華舉這兩位學者為例,其實也回應了自己對學術寫作的追求:「歷史學與社會科學問問題的方式不一樣,書寫的方式也不一樣,想要兩者兼顧,一點都不容易,就看你到底追求的是什麼。作為學術工作者,你如果追求的是安安穩穩地在工作職位上生存下來,又何必自找麻煩?」

從地理系走跳到社會系,又進入臺灣史研究,多年來從事跨領域研究的葉高華,當然不甘於此:「如果你的志向,是思考這個社會到底有什麼疑難雜症還沒被回答,再好好來回答它,那麼一定會橫跨很多不同領域。為了要回答這個問題,不同領域的工具、書寫方式,都要拿來用。如果你抱持這種想法,才可能來做這種很困難的挑戰。」●

|

|

|

|

|

作者簡介:葉高華 國立中山大學社會學系教授。研究題材不受限於學門框架,融合社會學的問題意識與分析方法、歷史學的史料考證、地理學的地理資訊技術,自由穿梭於多個學門。著有《十八世紀末御製臺灣原漢界址圖解讀》(2017)、《強制移住:臺灣高山原住民的分與離》(2023),以及近20篇核心期刊論文。 |

臺灣族群史解謎:揭開平埔、外省、客家、福佬的歷史謎團

臺灣族群史解謎:揭開平埔、外省、客家、福佬的歷史謎團

生態學者瑪格麗特・羅曼(Margaret D. Lowman)於1999年出版、台灣於2001年首次出版中譯本的《爬樹的女人》,是大眾了解攀樹的一扇窗。羅曼提到自己在科學家、母親、離婚的女人等多種身分中的掙扎與突圍,也是這本書的一大看點。

生態學者瑪格麗特・羅曼(Margaret D. Lowman)於1999年出版、台灣於2001年首次出版中譯本的《爬樹的女人》,是大眾了解攀樹的一扇窗。羅曼提到自己在科學家、母親、離婚的女人等多種身分中的掙扎與突圍,也是這本書的一大看點。

當年的文藝少女,如今因為工作緊湊忙碌,除了做研究需要讀的文獻,看的都是科普書,例如最近在看關於北美雲杉歷史的《

當年的文藝少女,如今因為工作緊湊忙碌,除了做研究需要讀的文獻,看的都是科普書,例如最近在看關於北美雲杉歷史的《

漫射計畫》韓國富川漫畫博物館:穿越時空看韓漫

2025年初,網路漫畫《外傷重症中心》(중증외상센터)改編的韓劇在春節檔期登上Netflix平臺。儘管已有許多珠玉在前的醫療劇,本劇卻憑藉快節奏、主角魅力及十集內完結的短打風格帶來意外的長尾效應。如今,韓劇受到全世界歡迎,韓國的漫改IP產業鏈也高度完善。然而如果追溯到改編源頭的韓國漫畫,我們其實對它們非常陌生。韓國漫畫是從什麼時候開始發展?又曾受到哪些影響?如果你對這些感到好奇,或許可以前往距離首爾約一小時車程的富川漫畫博物館,一探究竟。

➤非常不普通的一天──漫畫的戒嚴到解放

富川漫畫博物館位於首爾市以西,可搭乘7號線至三山體育館站下車,從5號出口出來,一上到地面便可見到兩尊可愛娃娃相迎,抬頭便可見到馬路另一邊兩棟巨大的建築物。第一棟是漫畫IP與創作者育成的重要推手:韓國漫畫振興院;穿過之後繞進去,見到的第二棟建築物便是漫畫博物館。

1998年富川國際漫畫節初次舉辦,是韓國最具代表性的漫畫活動,不但有講座交流、音樂表演,更有來自世界各地的cosplayer齊聚一堂。漫畫博物館則於2009年才正式開館,館內有「韓國漫畫百年歷史」的常設展,及不定期舉辦的特別展。館藏超過20萬件的原稿與作品,亦有圖書館、電影院與親子體驗室。

2025年適逢韓國光復80週年,館內自5月4日至9月14日展出《非常普通的一天》(아주 보통의 하루)特展,帶領大家認識韓國漫畫歷史中的一段特別時期。展覽分成三大主題:日本殖民的審查年代、1945年光復後的復甦年代,以及百花齊放,漫畫成為「普通日常」的自由年代。

➤本同末異的漫畫路──日漫、臺漫與韓漫

做為同樣經歷過日本殖民的國家,韓國和臺灣的歷史軌跡驚人的相似,卻又極度不同。一開始,韓國漫畫產業不意外地也深受日本影響,直至1970年代,臺韓兩地同樣多以模仿日式畫風與分鏡為主,但在手機年代來臨後,就出現了關鍵分水嶺。

韓國兩大入口網站Daum與NAVER分別於2003與2004年創立,韓國人先是在網路上看漫畫,緊接著第一代iPhone於2007年問世。在智慧型手機廣泛使用之下,多數人利用手機觀看各種網路內容,網路漫畫旋即因應手機使用者的閱讀習慣,調整翻閱方式與尺寸,Webtoon――長條漫畫,簡稱「條漫」――應運而生。

值得玩味的是,同時間日本其實也盛行各式各樣的網路內容,但是因著概念的不同,出現了大相逕庭的呈現方式。日本主要的目的是讓人用手機閱讀「紙本內容」,於是採用將單色紙本原封不動放上網路、保留橫向翻頁的分鏡與裁切。

相較之下,韓國直接跳過紙本與出版社,針對滑手機的概念在平臺進行縱向彩色創作。因為如此,原先製作紙本時繁複的中間步驟得以省略,簡化並加快創作、讀者交流甚至後續IP商業化的速度,可以說相當符合韓國人「빨리 빨리 빨리!」(快、快、快)的性格基調。

此外,韓國之所以常有爆紅全國的話題作品,部分原因來自其文化對共通話題的「錯失恐懼症」(Fear of Missing Out,簡稱FOMO)。韓民族執著於團結一體,此一概念也體現於流行話題的追逐。除了美妝時尚,當紅漫畫、戲劇與話題名人自是不能遺漏。另一方面,首爾面積約是臺北的2~3倍,通勤時間長,讓人傾向透過網路內容消磨時間或精進自我。在上述幾種因素加乘下,若作品能引起大眾共鳴,便能快速形成人人討論的熱門話題。

➤在畫格之中找到喘息──漫畫作為一種逃避文學

為了紀念韓國光復80週年,除了漫畫博物館推出特別展,首爾市立美術館及首爾書展也都有相關專題。《非常普通的一天》特展入口處可見一條兩旁貼黑的走道,其中一面牆上寫著「我們無法畫圖了」,直接暴力地呈現戒嚴時期無法自由創作的悲傷。

更令人印象深刻的是常設展中段,展區用綴滿彈孔的殘破牆壁,隔出和其他部分格格不入的一方空間。一走進來,上方音響就會播出不絕於耳的槍聲,展示櫥窗中還有衣著襤褸的人正在閱讀漫畫。這個區塊展出的是韓戰時期漫畫所扮演的角色。

戰爭當然不只發生在前線,後方也會有等待戰爭結束、親人回家的人。儘管該時期漫畫也被用作心戰手法和勸降小冊,但對更多普通人而言,有趣輕鬆的漫畫故事是喘息的空間,更是心靈的支柱。漫畫做為逃避文學的一種,能以輕鬆好讀與幽默有趣的特色,讓人在困頓之中頑強生存,野蠻生長。

實際走訪韓國富川漫畫博物館,能感受到韓國為推廣漫畫傾盡全力的氣勢。場館有70%的空間屬於韓漫百年歷史的常設展,體驗空間與文獻保存次之,最後才是特展。可惜的是,展區雖有許多AR區域可體驗,若想使用,則必須下載全韓文介面的應用程式,對不懂韓文的訪客不夠便利。此外,介紹館內設施的小冊只有英、日、韓文簡略介紹,無語音導覽租借或真人導覽,對外國人來說參觀起來稍有困難。不過少部分展區仍有英文解說,當今智慧型手機的翻譯功能也算完備。對於喜愛漫畫或漫改IP作品的粉絲來說,抽出半天時間遠離繁雜前往市郊,到訪富川漫畫博物館,不啻為一趟值得的旅程●

富川漫畫博物館

官方網站:https://www.komacon.kr/comicsmuseum (僅韓文介面)

休館日期:每週一、一月一日及春節、中秋休館。

開館時間:早上10點至晚上6點(晚上五點為最後入館時間)

參觀票價:兒童、青少年與成人票價皆為5000韓元。

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫觀世界》穿越時空看韓漫:走訪韓國富川漫畫博物館」。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量