「自由需要不斷的覺察,才能確保你是真正自由的。」這是戴夫.艾格斯(Dave Eggers)訪談中令人印象深刻的觀點。

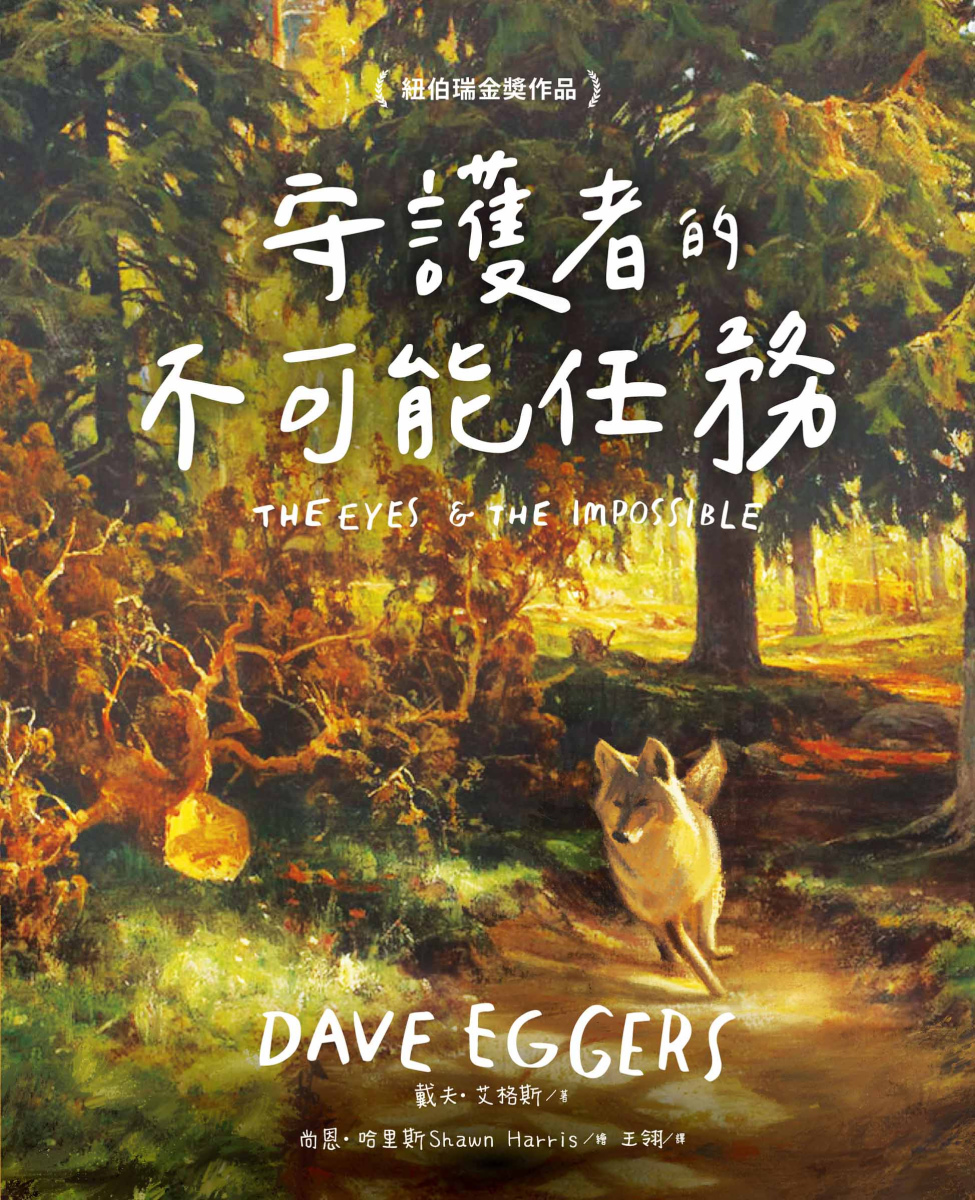

懷著興奮緊張的心,透過筆訪方式與艾格斯談論2024年紐伯瑞金獎作品《守護者的不可能任務》,理解他身為非營利機構「826 Valencia」創始人,長期關注兒童教育的信念與行動,進而挖掘《守護者的不可能任務》創作背後的豐富故事。

➤故事靈感就在日常之中

故事該如何選擇敘事者?這是個大哉問。尋找敘事的聲音,宛如在幽暗隧道中踽踽獨行,不斷嘗試從日常中找尋靈感,等待那一瞬間的微弱光亮。由於艾格斯多年前曾寫過一篇以狗為視角的短篇小說,令他驚豔的是,那樣的敘事角度竟喚醒內心非常自然的一種聲音,靈感來得迅速又毫不費力,彷彿源源不絕的泉水。從那時起,艾格斯就一直渴望能再次觸及那種聲音。他說:「創作《守護者的不可能任務》時,選擇小狗約翰尼斯的聲音,意外帶來一種解放感,使得故事顯得更為流暢自然。」

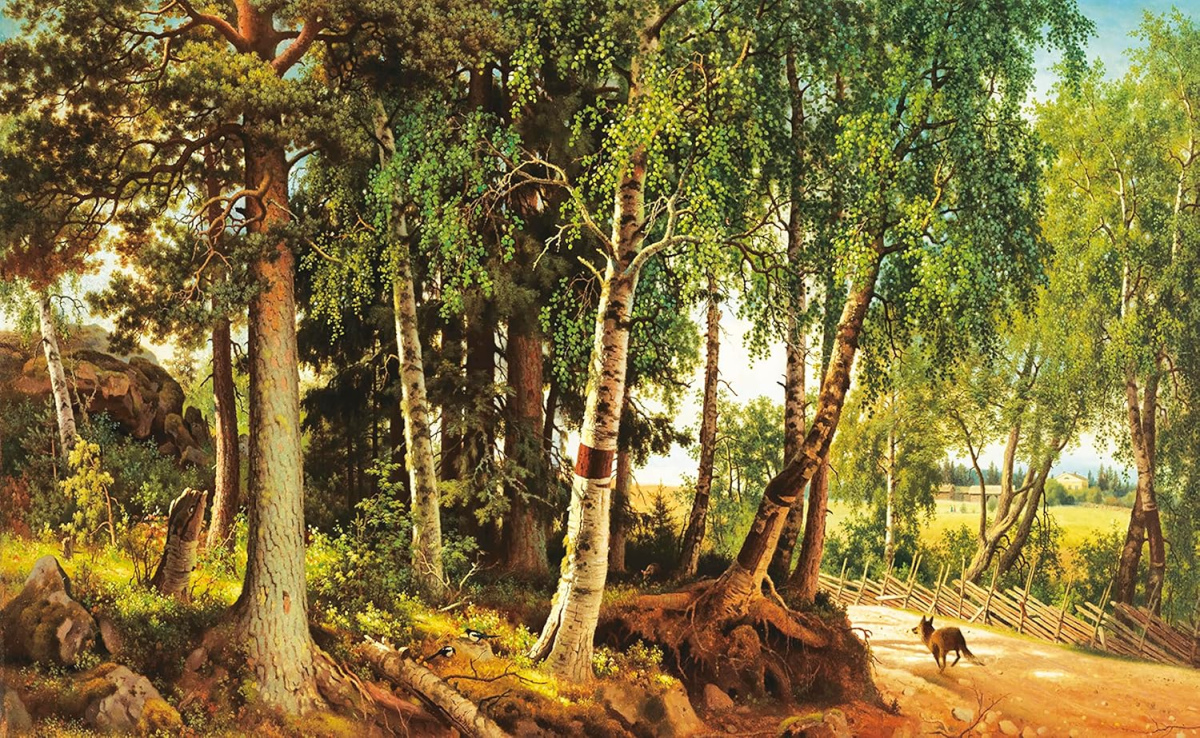

敘事角度除了在寫作中帶來解放,在閱讀時也得以體會。例如故事主角小狗約翰尼斯在公園中奔馳,自由如箭,抑或是公園裡樹林蒼鬱濃密,藤蔓糾纏攀垂,在在提醒讀者自然的無限開闊與生命力。令人好奇的是,這個公園真實存在嗎?艾格斯說:「我挑選的動物大多真的生活在我家附近的公園裡,也就是金門公園(Golden Gate Park)。這是美國最大、也最美的城市公園,它非常廣闊、野性十足,而且動物很多,書中的場景大部分是根據這座公園的元素描寫的。當然,書裡也有很多地方不全然是真實的金門公園,但它確實是整個創作的靈感來源。」

舊金山金門公園。(圖源:維基)

日常生活的觀察結合獨到的想像力,就像新翻土壤冒出的嫩芽,挺直綻放、吸收陽光後,虛實交錯成這個優美又有智慧的故事。故事裡的獨眼松鼠桑雅一開始相當害羞,後來默默成為主角約翰尼斯的後盾。除了獨眼的松鼠之外,故事中還有愛和人類的箭比快的海鷗、老是遲到的浣熊,每個角色都生動得像是我們日常裡的朋友。

這些角色其實都是來自艾格斯的生活經驗:「當我在芝加哥郊區長大的時候,有一隻獨眼松鼠每天都會來我們家後門討食物。獨眼松鼠這個角色就是來自我們家的這位『朋友』。而在人類社會中,我也認識幾個人,不管他們和一群朋友相處多久,總是表現得像是在打擾別人。我希望桑雅擁有那種不安感,儘管她最後在自信心上有了巨大的成長。」

➤自由的探討與隱喻

一個好的故事不僅能立即攫住大小讀者的關注,同時也可以打破年齡與觀點框架。一翻開此書,映入眼簾的是來自作者的堅定提醒,提醒讀者摒棄以往的閱讀思維,確保沒有人會把書中的動物當作是人的象徵,才能讓故事真正與讀者連結。

艾格斯真誠地回應對於解放作品的看法:「畢竟這些動物角色不能代表任何人類,不論是活著的還是已逝的。一旦讀者能擺脫將角色對應到人類的誘惑,這本書的故事和角色才能真正獲得自由。故事真的就是關於這些動物本身而已。」

舊有的詮釋框架一旦崩解,新世界便如晨光破曉般展開,閱讀不再只是理解,而是一次次反思的旅程。於是,我們可以從作者精心創造的故事場景中,領略到文學與藝術的美好,例如美洲野牛的柵欄、牽繩意外、海鷗貝朗擺脫最後飛行的傳統、山羊海倫的自我標籤,最後到約翰尼斯本身的身分認同與追求新世界。

從具體到抽象的層層隱喻,延伸出對於自由的探討,反思自由是需要付出代價的。例如約翰尼斯從未被關進籠子,也從未被繫上繩索,因此他對自由的感受是絕對的。任何對這份自由的侵犯,他都無法容忍。相對的,書中那些寵物狗則代表一種妥協,牠們是被飼養的生命,命運掌握在主人手中,儘管牠們偶爾得以享受一些自由的片刻。

從強烈的對比感受到衝突與掙扎,理解自由的複雜度與價值,艾格斯道出對於自由的詮釋:「自由需要高度的覺察,才能確定你是否真的自由。至於故事裡生活在柵欄中的美洲野牛,則象徵著我所反對的那種圈養動物的狀態。等到牠們終於有機會獲得自由時,卻早已不再明白什麼是自由。」看似簡單的情節設定,卻清晰梳理自由的本質,一層層的探究善惡,一步步牽引自由的共鳴。

此外更有趣的地方是,故事的場景設定在一座小島上,動物角色們一開始並不知道有個更廣闊的大陸存在。不禁讓人聯想到自然與人的關係,抑或是自我中心主義的觀點。

主角約翰尼斯一開始生活在公園中,以為公園便是全世界。如同大多數人一生的前半段,都是在一個很小的環境中度過的,而且認為那就是整個世界。或是像現今的青少年缺乏真實世界的體會,也許從來沒有接觸過自己家六個街區以外的區域。小島與大陸的設定,是否正是一種對自我中心世界觀的溫柔反諷?

對此,艾格斯的回應像是一個充滿人生智慧的長者,清楚提點命題核心:「當你意識到這個世界是如此龐大,而你自己是如此渺小時,總會經歷那種思想上的衝擊。但如果你願意離開那個安全而熟悉的世界,外面有無限多的事物正等待你去探索。」

➤藝術體驗帶來的衝撞與反思

閱讀精彩故事之外,此書盈滿著藝術體驗的樂趣,例如約翰尼斯專注聆聽他人故事(比如山羊海倫)、或是他對建築物與街頭畫作的好奇。原來藝術體驗就在平凡日常中等待我們去發現,讓蟄伏已久的聲音與感受得以被覺察,緩緩打磨掉外在的面具,以沉澱出更加澄澈的真我。

艾格斯在青少年時期花了很多時間學習藝術,欣賞到來自世界各地、不同時代的畫作時,感受到強烈的震撼,發現藝術是一扇通往截然不同世界的大門。於是,我們明白為什麼他總形容街頭畫作為「混亂矩形」,他說:「原來藝術家能夠把超現實、令人不安、或極為宏大的意象,濃縮在一個框框裡,這點我一直覺得很奇特。而對一隻第一次看到畫作的狗來說,這種感受簡直就是充滿刺激。」

即使刺激,依舊是必經之路,如此才能在日常中挹注新觀點,學習聆聽自己的聲音,成功尋找自我價值,如同故事裡的郊狼。而現實之中,作者成立的非營利教育組織「826 Valencia」如同是理解孩子的入口,強調讓孩子創作自己的故事,圍繞著孩子「生而為人」的權利與價值,展現兒童的多元性與獨特性。

艾格斯強調:「現在比以往任何時候都更需要給孩子一個說自己故事的機會。我們已經和孩子們一起創作圖書長達23年了,作品太多,所以我們成立了『國際青年圖書館』,就在826 Valencia對街,收藏了超過1000本來自世界各地年輕人創作的書。」這是多麼令人欽佩的社會行動!

➤不被遺忘的聲音

筆談最後,問艾格斯想跟臺灣讀者說些什麼呢?可以想像他臉上帶著一抹微笑,從字裡行間流瀉而出的謙遜與熱情,寫道:「我感到非常榮幸,也希望有機會拜訪喜愛故事的臺灣。」

無論是創作《守護者的不可能任務》,或是艾格斯所參與的社會行動,都有著如郊狼的善良、包容與熱忱,並且期待更多人願意參與「不可能的任務」——支持孩子創造自己的故事。艾格斯的提醒更像是一記警鐘,提醒著我們孩子與故事的力量:「如果沒有孩子的聲音,人類的合唱就不完整,因此我們正努力確保他們的聲音不被遺忘。」●

|

守護者的不可能任務The Eyes and the Impossible 守護者的不可能任務The Eyes and the Impossible

作者:戴夫.艾格斯(Dave Eggers)

譯者:王翎

繪者:尚恩・哈里斯(Shawn Harris)

出版:小麥田

定價:560元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:戴夫.艾格斯(Dave Eggers)

戴夫.艾格斯的作品《守護者的不可能任務》是紐伯瑞金獎獲獎之作,他也曾獲得美國國家圖書獎、普立茲獎和美國國家圖書評論家協會獎提名。著作包括《明天,很有可能》、《揭密風暴》、《怪才的荒誕與憂傷》、《國王的全息圖》等。

戴夫.艾格斯創立了獨立出版社McSweeney’s,也是培育兒童、青少年寫作的非營利組織826 National的聯合創始人,826 National是一個遍布全美的教育中心網絡,為各種背景的孩子提供免費輔導。

譯者簡介:王翎

臺灣大學外國語文學所畢業,現專事筆譯。譯作有《塵之書三部曲II:祕密聯邦》、《好故事能對抗世界嗎?》等書。

繪者簡介:尚恩・哈里斯(Shawn Harris)

以《你見過花嗎? 》一書榮獲凱迪克榮譽獎,也曾為戴夫‧艾格斯作品《她的右腳》插畫,榮獲Orbis Pictus榮譽圖書獎、美國圖書館協會傑出圖書獎和 《出版人週刊》年度最佳圖書獎。其他作品包括入選《時代》雜誌最佳兒童讀物的《公民能做什麼》、《每個人都醒了》、《雪中的北極熊》等。

|

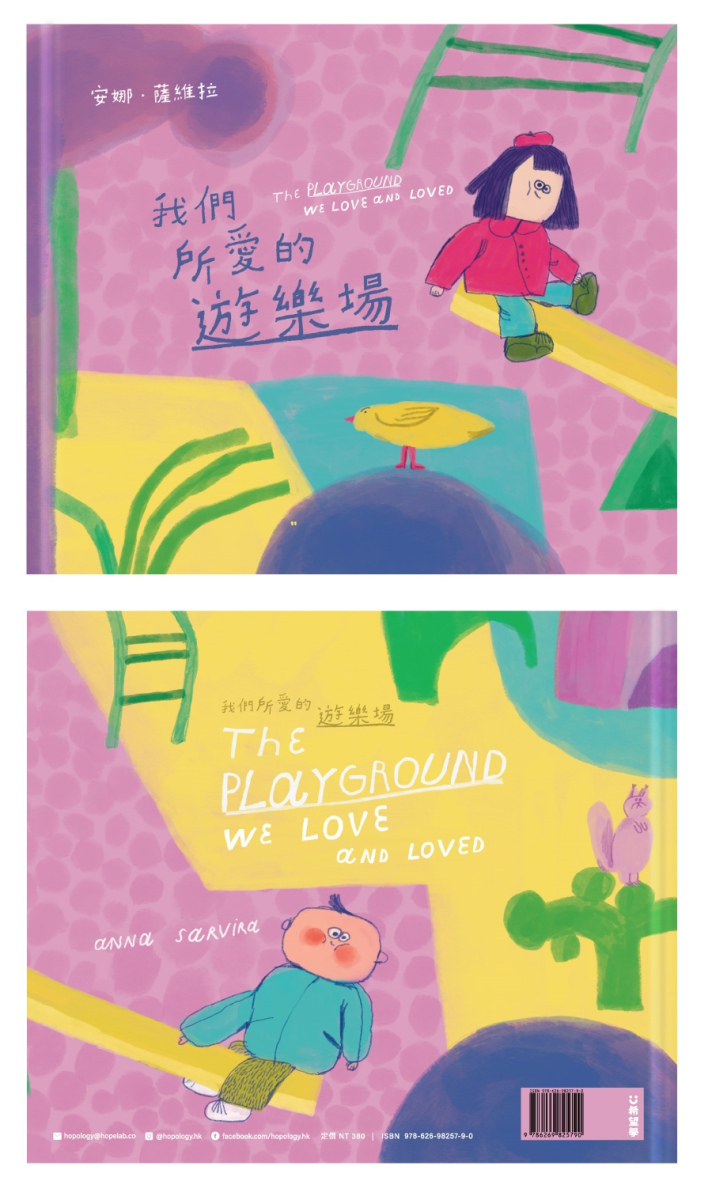

我們所愛的遊樂園

我們所愛的遊樂園

人物》與Nakao Eki Pacidal「同鄉異語」:《蕉葉與樹的約定》孕育的跨越族群故鄉對話

➤虛構的角色來背負殖民背景

《蕉葉與樹的約定》是本以日治時期「能高團」的棒球故事為主軸的小說,但當中也有另一位百年後的原住民穿梭其中,引領英魂歸鄉的故事。筆者過去在拙作《追尋岡村俊昭》中,曾提及過「能高團」這支球隊赴日比賽、贏得尊敬、當中也有隊員赴京都平安中學唸書的事蹟。而將其小說化,其對於原住民的心態揣摩、角度摹寫的,則是完全不同的境界。

而在訪談中,Nakao也坦承,在電影《KANO》上映前,她對能高的印象仍很少、甚至偏模糊。直到該電影上映後,促使她去更進一步了解這球隊,這跟筆者的情況相當類似,筆者在2016年開始調查岡村俊昭事蹟前,對能高團及岡村本人的印象都僅限於書本。直到Nakao開始創作小說後,才開始想著要把這個屬於家鄉的記憶也寫進去。

只不過在創作時,Nakao選擇以虛構角色的方式來解釋書中原住民球員的形象,問及這點時她也直截說明:「我不會直接去寫歷史上的這個原住民的球員,因為那個是別人的姓氏」。這背後也是對族群內部倫理的尊重與謹慎。不過在當時日本的殖民背景,她則是力求保持樣貌,如同書中的「梅野清太」角色,就是真實存在、且對花蓮港開發貢獻甚多的人。

當然在書中,Nakao也設計原住民女幫傭「莎莎」的角色來跟梅野互動,兩邊不對等的權力結構,也看出殖民框架下的權力傾斜。即使梅野被設定為「開明有道德」的人,但身處殖民結構中,最終仍不可避免地出現權勢性霸凌這樣的憾事情節。

➤跨越百年的靈感來自祖父

在撰寫此書時,當初Nakao其實是想以兩位日治時期原住民球員為主,但因為想跟當代也有連結,因此設計「其朗」為另一主角,然後一邊寫一邊發展劇情。而至於為什麼會跨越百年?

Nakao說或許跟她的外公也有關,外公活到98歲高壽過世,因此小時候對她而言,受過正統日本教育、行為舉止都日本化的外公,就是她認識日本的最快捷徑。曾活在日本時代的外公,從言行舉止、甚至居家佈置都帶著濃厚、呈現活生生的「日本」。因此,即便Nakao本人至今從未踏足日本本土,這種透過家族長輩生命經驗傳承下來的日本印記,卻仍烙印在Nakao心中。等到外公過世後,一家人的「日本時代」也就嘎然而止了。

不過,為了重現日本的元素,Nakao也善用現代科技,比如YouTube影片來看現在京都的樣貌,舊時代的記憶,則透過搜尋相關的歌謠或是藝術類作品、甚至研究建材等,來還原100年前的樣貌。Nakao也特別想表達出日本傳統的美學、哀愁的美學、壓抑的美學,去呈現當時的人事物。

➤棒球是看見殖民之眼

《蕉葉與樹的約定》的故事中,棒球運動自然是故事的核心,不過Nakao在訪談中也稱,棒球就是個認識當時殖民文化的「工具」,因此她認為不論換成哪種運動、甚至是事物都可通用。話鋒一轉,她也談到現今的原住民,也是透過運動、教育來擺脫歧視、獲得肯定等。她說「大環境沒有改變,這個問題就會一直存在」。她引述過去曾說的「棒球是看見殖民的眼睛」一句話,透過原住民球員那時拚搏的歷程,也是反應殖民的狀態。

事實上,這樣的事情在百年前也是很嚴重。筆者在撰寫書籍時,也曾看到過能高團的伊藤次郎,跟著剛進平安的岡村俊昭在吃飯時,不斷說「我們絕對不能被看不起、要比別人都更努力」的史料。後來,這兩人都分別透過棒球運動出人頭地。在那時,棒球不再只是單純的競技運動,它成為一面鏡子,映照出原住民族群在殖民統治下的掙扎、壓抑與求生之道,或許至今依然。

可惜的是百年過去後,歧視依舊是若隱若現。Nakao回憶,在1992年大學聯考剛結束後,曾碰到久未連絡的小學同學,想不到當該同學知道她考上台大法律系時曾臉垮了下來,然後問了一句「你山地人吼?」認為一定是原住民加分才考上該系,讓她花了很多時間才走出這個陰霾。但這樣的歧視或許還算是軟性,Nakao曾說父親還曾帶刀上課,一言不合可能就會在教室發生衝突。

➤西方與母體的中間地帶

目前,Nakao在荷蘭持續創作,她將此處境比喻為永遠處於「兩個世界的中間」,一邊是西方的知識體系,接受嚴謹的學術訓練;另一方面則是傳統文化的母體,用所學來論述並擁抱自己的傳統文化。只是她也認為許多原住民都有類似的問題,受教育成為學者,但也是成為西方價值觀論述的一環,反而出現「學得越多,離母體越疏離」的困境,變成許多當代原住民知識分子共同的課題。

因此,Nakao也會讓自己保持在人在海外,心在家鄉的狀態。她說「我在路邊看到野菜,會直接摘來吃,朋友會說沒必要這樣吧?我們去超市等。但我覺得這對我蠻重要,這是一種跟家的聯繫,維持著我在家裡的那種習慣」

對於目前狀態,Nakao自認還算滿意,她說「如果我想要寫台灣、寫原住民的話,這個距離對我來說反而是幫助。你人在台灣的時候,你就是在那個裡面,其實經常是會看不清楚的。物理上的、地理上的距離,其實有助拉開心理上的距離,讓你目光變得清楚一點」。

這句話確實觸動人心,有時候,身處其中反而難以看清全貌。人遠在荷蘭,卻透過文字與故鄉、與族人建立更深刻的連結,讓筆者想起在東京執筆時,也常想起光復鄉的一切。不只是一個地理位置,更是一種心靈的歸屬與文化的傳承。即使身體遠離,心與文化的根卻能因此扎得更深。

➤寫小說亦是抗爭之道

台灣民主這幾年逐漸趨於成熟,但是Nakao認為,政府在轉型正義的力道、以及對原住民的轉型正義仍是遠遠不夠。她感嘆:「應該是2016年、17年吧?那個時候我就意識到,總有一天我所有的漢人朋友都會跟我站在對立面,那種感覺是很孤單」。原住民在人權、勞權、產權的抗爭路上以及歷史正義等,時序總是太慢、過程異常艱辛。

然而,這種艱辛困境並沒有阻礙她為族群發聲的熱情,Nakao選擇了用小說來作為她「闡述立場」的抗爭之道。她苦笑稱:「或許用小說的方式,可能比論文還要更容易有人想看吧。但其實我在原住民的圈子,不見得覺得我在做對的事情,要我投入其他戰場等,但我在想的是一種更長久的事情,不是希望眼前運動要有結果」。此外,全世界各地的原住民議題,也是她所關心的範圍。

這樣的轉換讓人感到敬佩,卻也是種寧靜版的文化表述,她戲稱是選擇了看似「風花雪月」的小說創作,但小說創作或許更是種「細水長流」的方式。不追求即刻的結果,卻能透過故事的力量,將深刻的歷史記憶與文化思考,緩慢而持久地滲透人心。Nakao的書,不僅是文學創作,更是她為族群發聲、凝聚共識的另一種形式。這與棒球在日治時期作為「工具」的意涵有異曲同工之妙——都是在既有框架下,尋找屬於自己的發聲方式與生存策略。

筆者作為漢人後代,與Nakao這位阿美族作家透過網路交流時,雖然地處日本與荷蘭兩地,卻突然讓我想起許多故鄉風景,兩人都是在想著同一個故鄉。或許這正是「同鄉異語」最迷人之處,透過不同的文化濾鏡回顧這個鄉的歷史。書中以棒球作為其核心載體,串聯起殖民歷史、族群認同與個人生命軌跡,而我們之間「同鄉異語」的視角,更為這一切增添了獨特的層次。●

Makaketonay to paloma’

作者:Nakao Eki Pacidal

出版:鏡文學

定價:470元

【內容簡介➤】

作者簡介:Nakao Eki Pacidal

太巴塱部落阿美族人。荷蘭萊頓大學歷史學博士研究。定居荷蘭,以寫作、翻譯、研究為主業,並長期參與國際原住民族運動。擅長歷史小說及原住民文學,曾獲台灣文學獎原住民短篇小說獎,於鏡文學平台已發表十餘部小說,懸疑、推理、言情等類型亦為重要元素。

出版小說:《絕島之咒》、《她的右腦與粉紅色的大象》、《韋瓦第密信》

翻譯著作:《地球寫了四十億年的日記》、《公司男女》、《西班牙人的台灣體驗:一項文藝復興時代的志業及其巴洛克的結局》、《故道:以足為度的旅程》、《大地之下:時間無限深邃的地方》、《色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒》、《野性之境》

Makaketonay to paloma' 為阿美族語,意思是:互相承諾帶彼此回家。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量