台日共製 上》全球IP策略、條漫前景、台漫觀察:專訪角川全球漫畫部部長瀬川昇

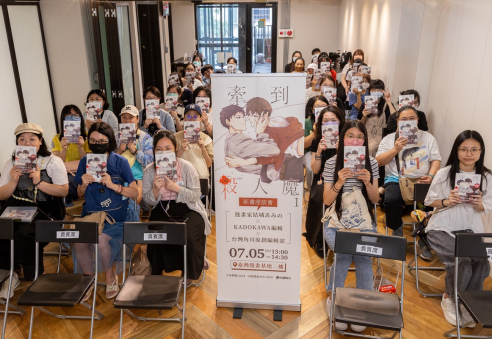

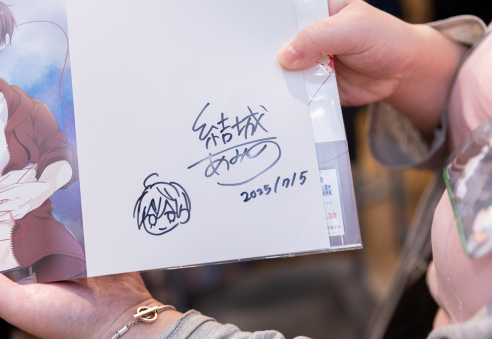

今年(2025)夏天的台灣漫畫圈相當火熱,7月初,KADOKAWA(日本角川集團)攜手台灣角川舉辦了台日合製漫畫的第一場新書活動。而後蓋亞文化也宣布展開日本發行與台日共製漫畫計劃,其中一個連載漫畫的合作夥伴就是日本角川。

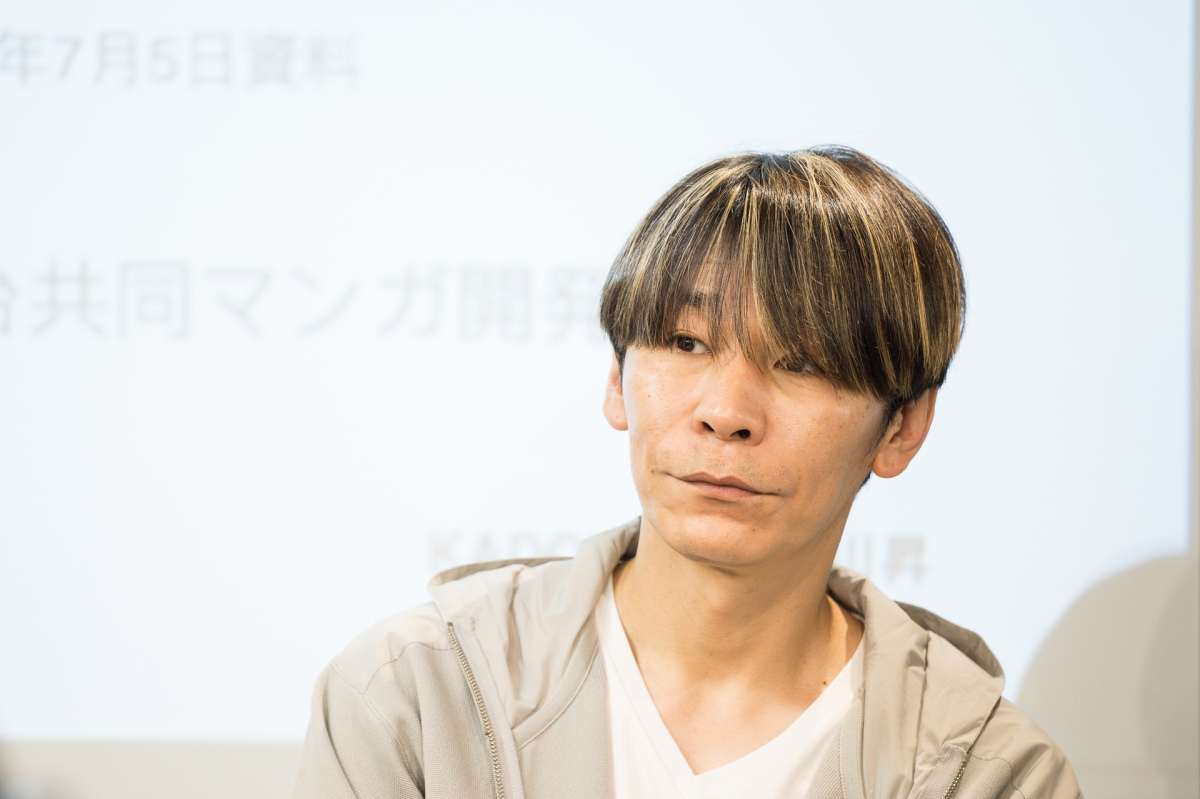

整個7月,日本角川全球漫畫部(KADOKAWA Global Comic)部長瀬川昇也非常忙碌,陸續訪台兩次,先是為角川台日合製漫畫而來,並與台灣漫畫編輯交流小聚,後又為漫博會而來,且帶著漫畫家來台取材。

瀬川昇近年頻繁訪台,兩年前與台灣角川展開台日漫畫合作計劃,首波台日編輯、日本漫畫家、台灣首發的模式展開5部新作漫畫製作。從漫畫編輯出身,瀬川昇目前在日本角川的職務既國際也多元,名片上的職稱包括全球漫畫部部長、全球漫畫編輯部編輯長、海外事業局海外事業管理部IP開發執行製作人。

長達23年的漫畫編輯工作,瀬川昇的右手中指有著厚厚的繭,那像是長期看稿握筆的證明。一個過去想成為文學編輯,卻成為漫畫編輯且一路前進到世界的他,是如何思考日本漫畫的產業變化?又為什麼想展開跨國共製計劃?究竟為什麼選擇台灣作為漫畫共製的實驗場?而他對台灣的漫畫產業又有什麼樣的觀察?

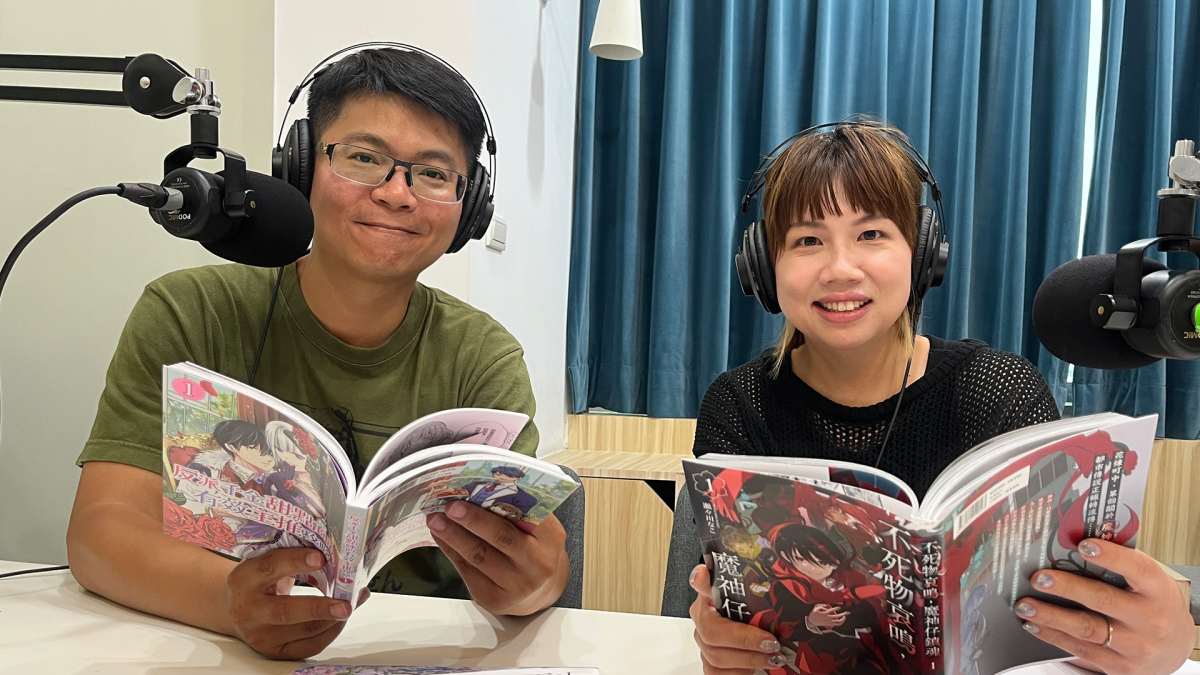

訪台期間,瀬川昇接受《Openbook閱讀誌》專訪,以下訪談以QA形式整理呈現,同時有部分問題,瀬川昇在文策院主辦的台日編輯小聚中亦有思考與回應,一併整理在這份QA中。

Q:請先分享您的編輯資歷與經驗,以及,何時開始轉任全球漫畫部門並關注海外市場。

瀬川昇:我出社會的第一份工作就是漫畫編輯。我從大學時就想當編輯,原本想做文學編輯,但打工時的出版社只做漫畫,就從那裡開始成為漫畫編輯了。基本上,小說會有個斷點,但漫畫是會一直連載的,好像找不到中斷的點呢……(笑)就這樣直線朝著漫畫編輯的工作前進了。

大概38歲左右時,我同時負責10部月刊連載作品……啊,現在的話,已經沒有辦法這樣(拚命)了。

總之,從2002年到現在,主要都是擔任漫畫編輯的工作。2012年入職角川後,也曾在《Comic Gene》編輯部擔任總編輯,2019年左右才轉往海外漫畫部門。起初我負責韓國漫畫紙本化的工作,將條漫改為頁漫後在日本發行,當時還不太有日本出版社做這件事,所以很有挑戰性,我也滿喜歡的,負責過《外科醫生愛麗絲》、《我獨自升級》等漫畫作品。

至於為什麼要把條漫改頁漫?我負責海外漫畫輸入(日本),但當時日本讀者還不習慣利用app或網路平台閱讀條漫,如果想把作品推廣給讀者,還是要做成實體書確實後來市場銷售成果還不錯,因此開始擴大合作到韓國以外的海外市場。

Q:KADOKAWA Global Comic(角川全球漫畫部)主要負責什麼樣的業務,最初是因為什麼原因而成立這個部門?銷售狀況又如何?

瀬川昇:其實原本韓國翻譯出版部與全球漫畫部是兩個單位,我負責韓國部門。但後來公司朝統合方向規劃,才將兩個部門合為全球漫畫部,目前則有兩個編輯部,一個負責韓國漫畫,一個負責其他國家漫畫。

日本角川在海外許多據點都有子公司,第一個是台灣,其他還有泰國、馬來西亞、印尼、韓國、中國、美國、義大利、法國等。回到整個日本的漫畫市場來說,超過90%還是日本漫畫,海外漫畫只佔1.5%左右。

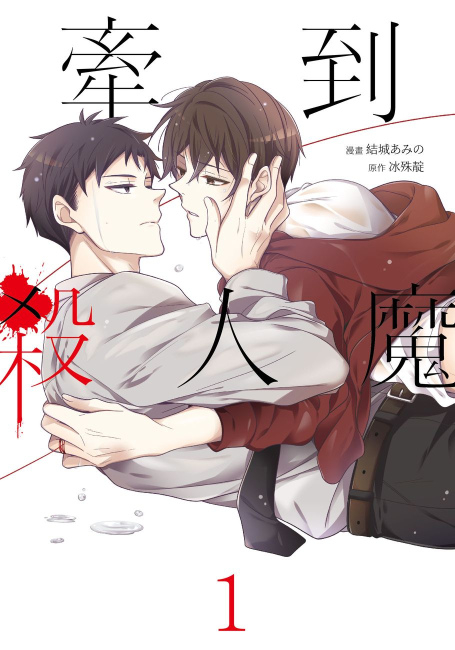

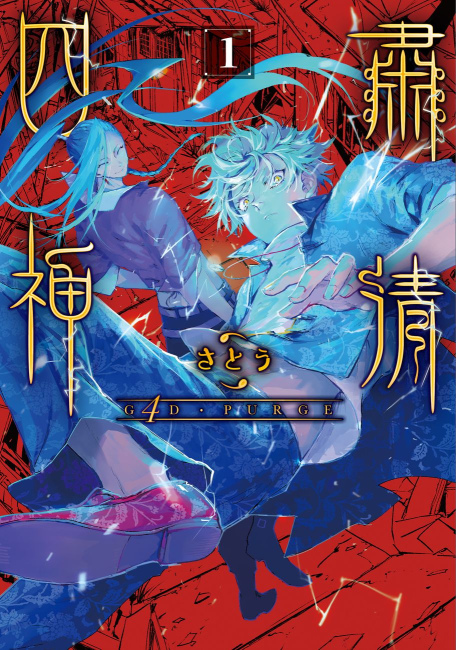

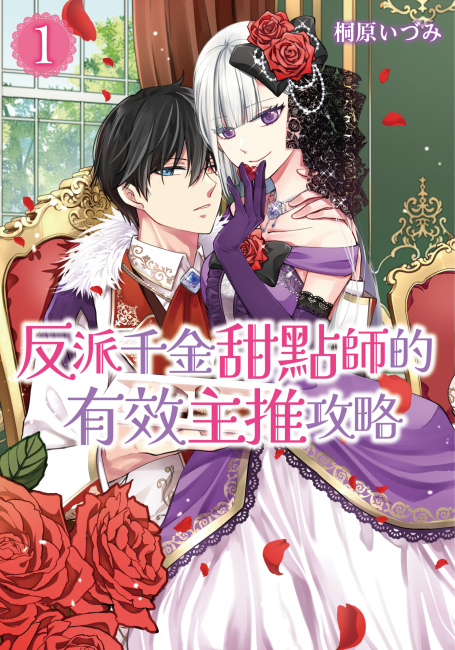

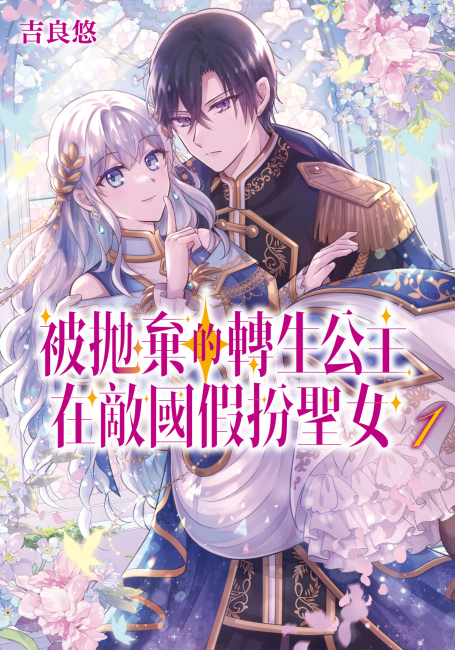

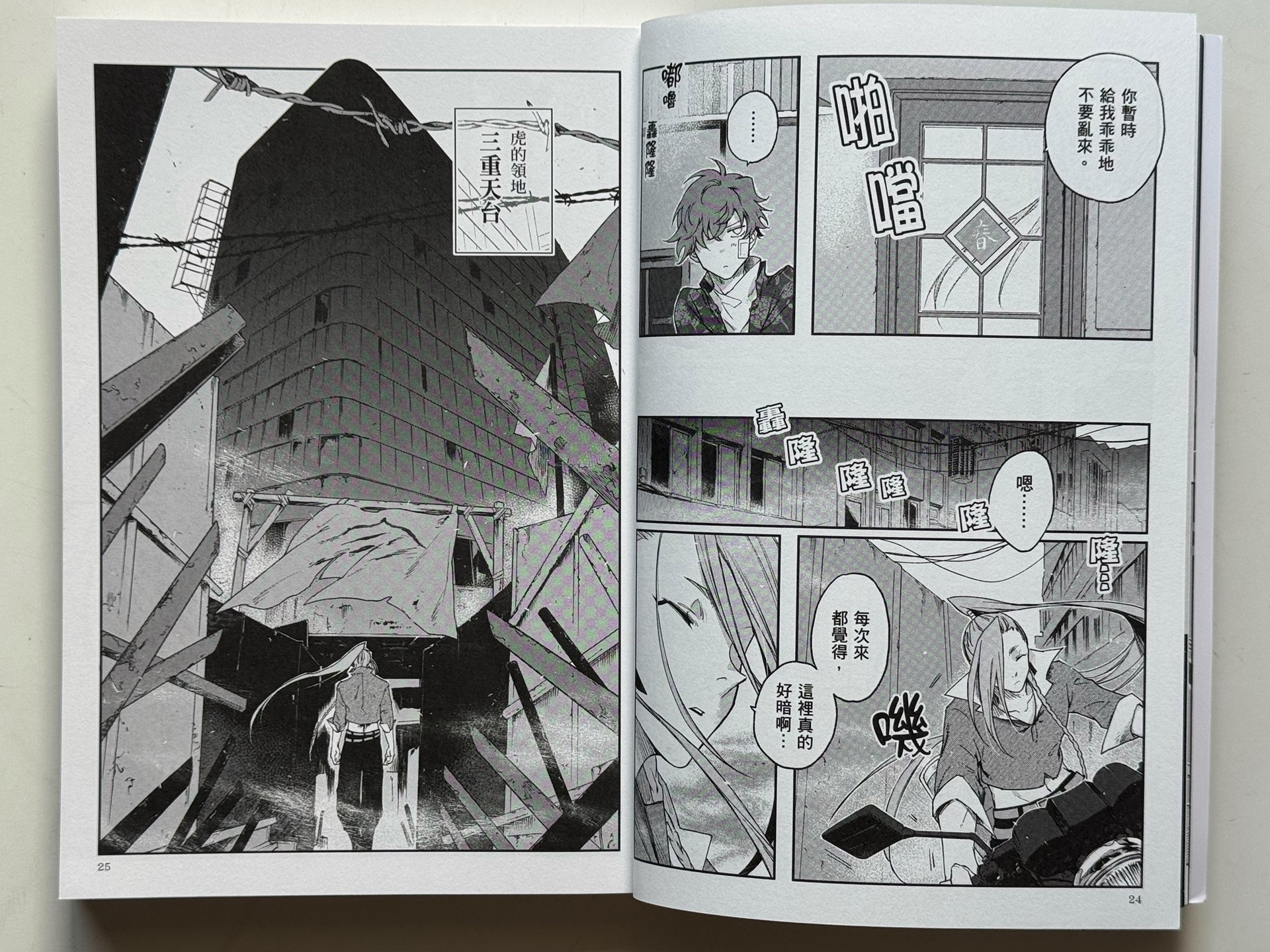

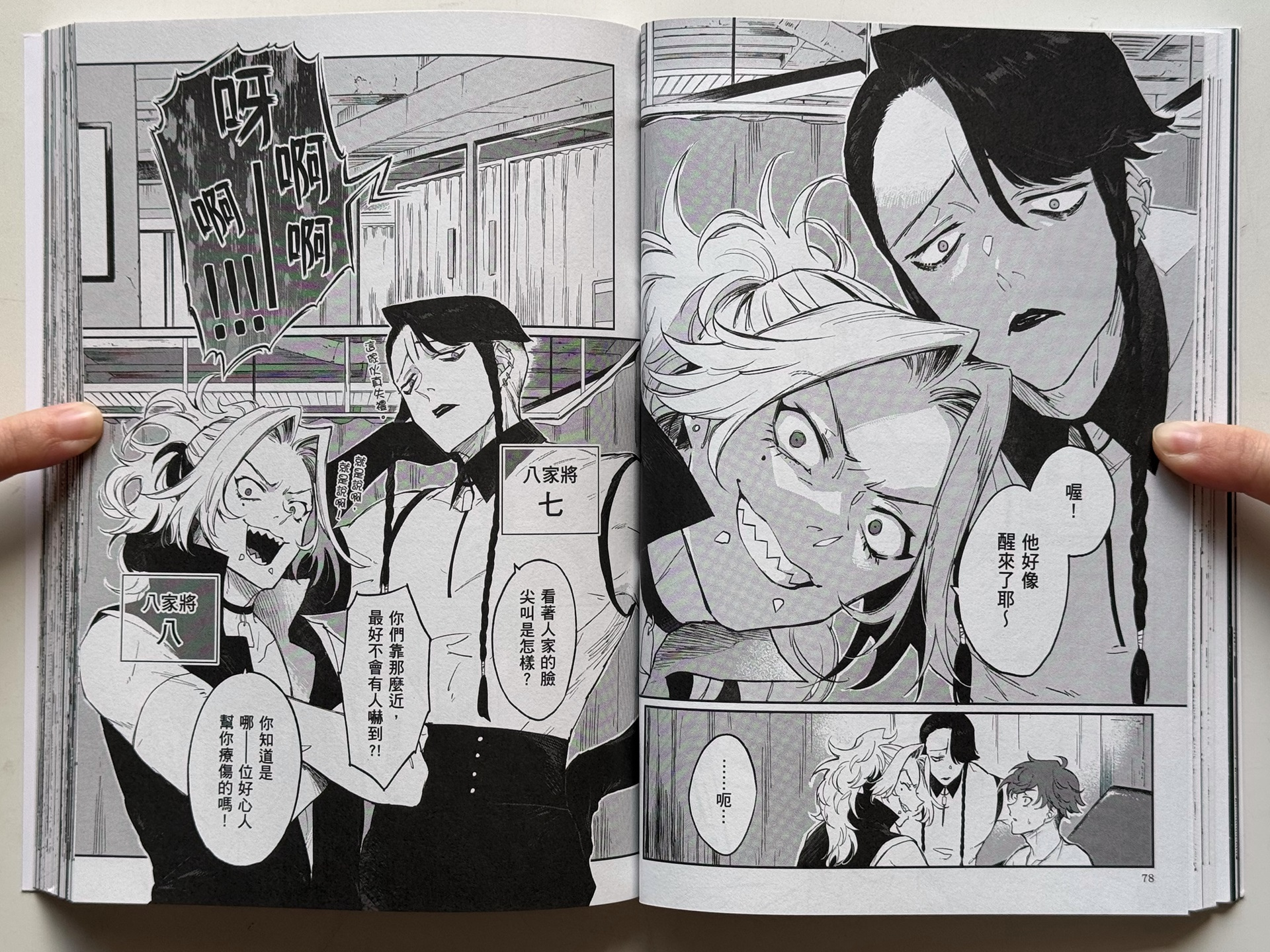

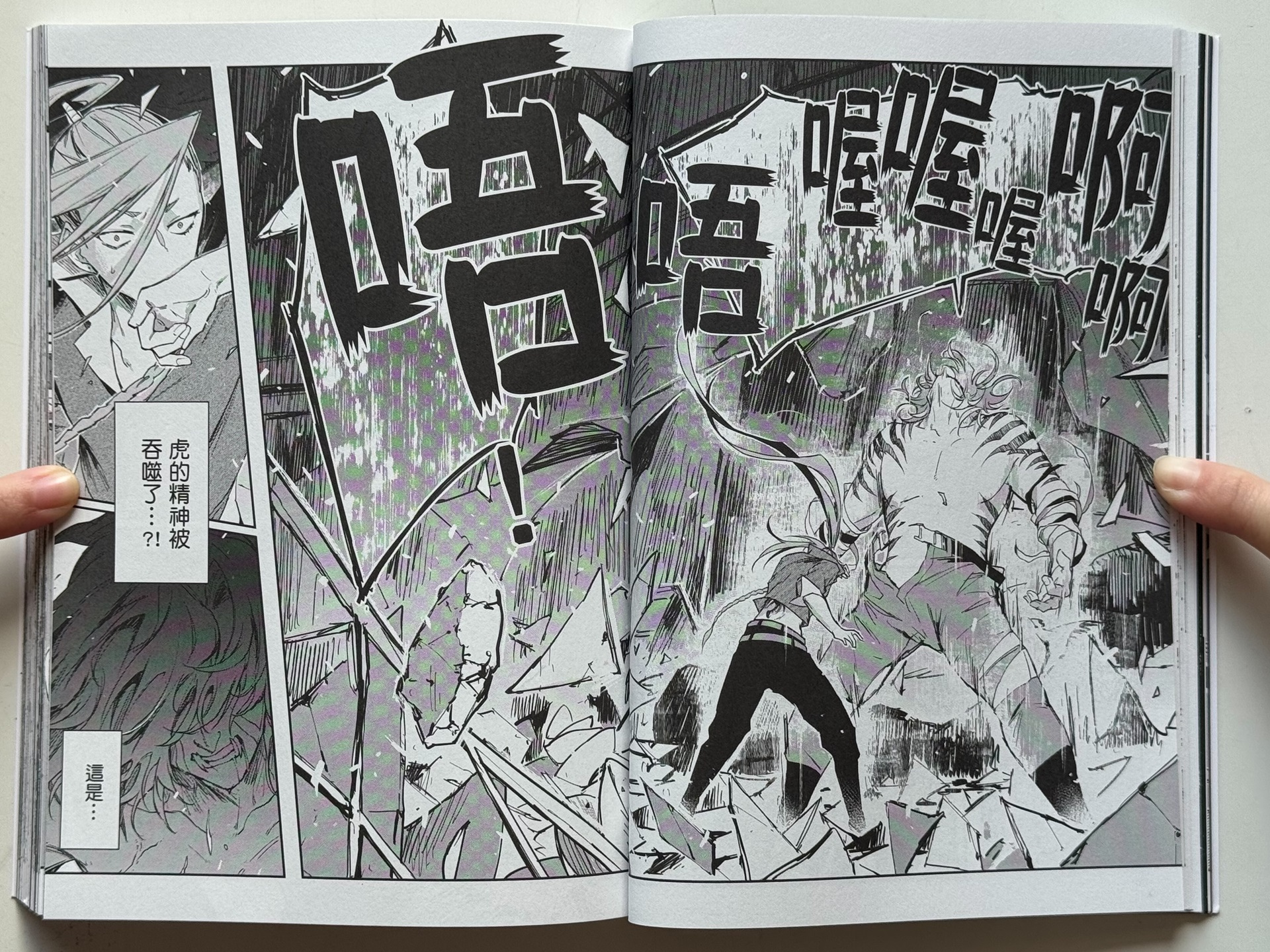

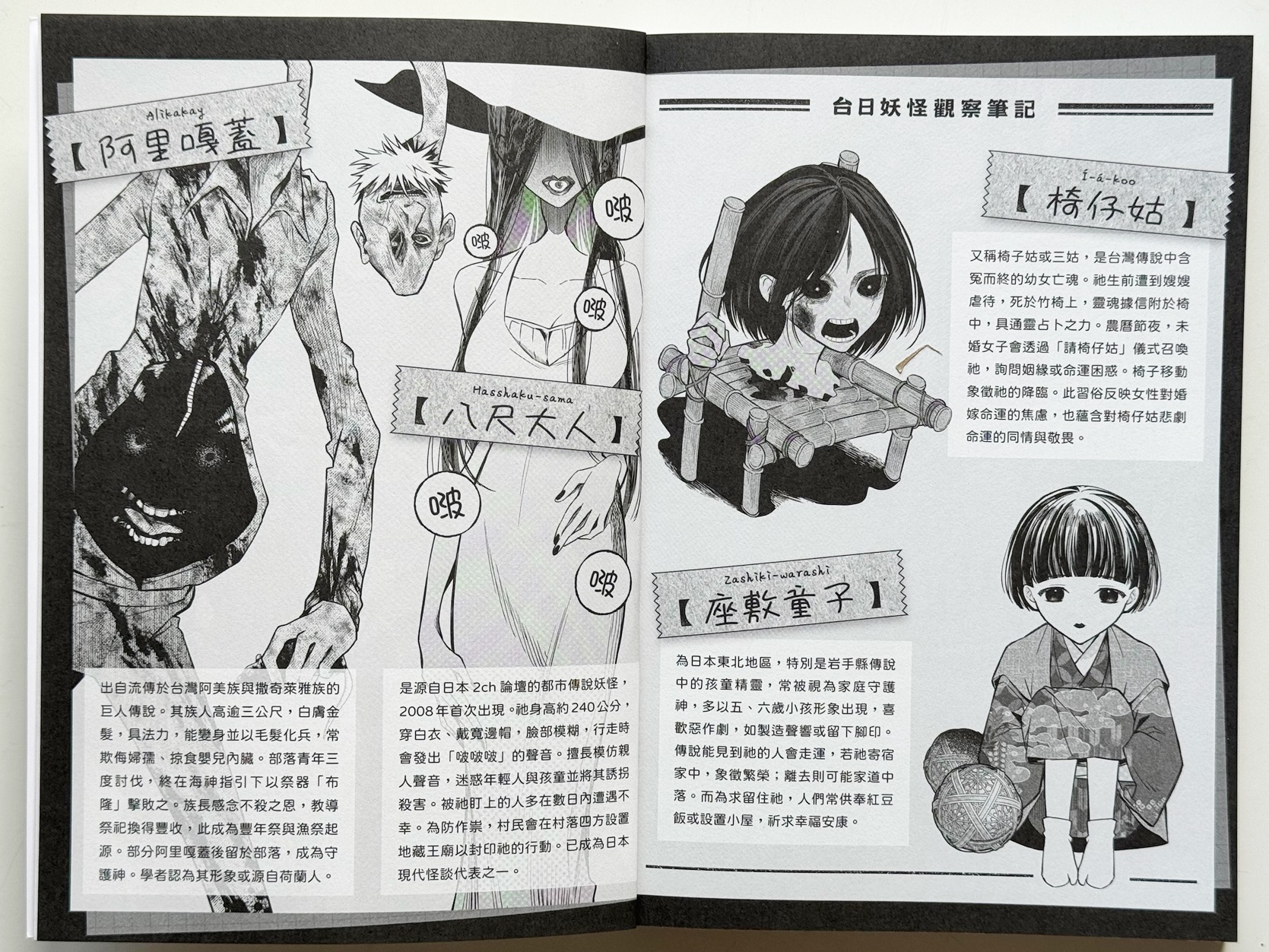

全球漫畫部原本只做翻譯漫畫,這兩年才展開跨國合製計劃,希望跟海外子公司合作,努力在全世界做出厲害的IP。目前在台灣出5部作品、還有2部進行中,馬來西亞也有2部作品即將推出、1部作品進行中。未來也非常希望直接跟台灣漫畫家合作,做更深入的台日合製漫畫。

Q:為什麼會想展開跨國共製企劃呢?

瀬川昇:世界上主要的漫畫出口國一直都是日本,角川也不斷將日本原產的漫畫授權到世界各地。不過,如果以市場規模來看,日本的市場規模不斷縮小,這不只是出生率下降、年輕讀者減少的關係,還有智慧型手機普及、娛樂種類與管道多元化影響。如果我們想繼續經營漫畫,真的已經面臨很大的課題與難關了。

同時我也觀察到,海外的IP還有很大的空間可以翻譯到日本,這種交流或許才是比較健康的。既然我們已經有海外子公司、也有出版社,那我們或許可以嘗試在當地出版與發行。我們希望從內容全球化的角度切入,看看有沒有辦法開啟一個新的市場。不只是讓日本漫畫輸出到海外,而是兩邊市場可以相互交流。

我們確實也在進行了。

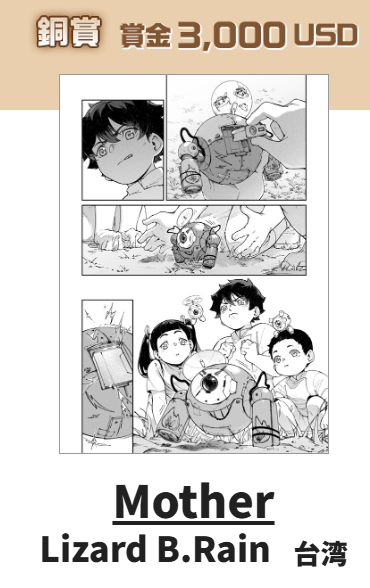

角川去年開始舉辦無對白漫畫大賽,最初是想了解,全球有多少人想畫漫畫?也想知道各國漫畫水準,並挖掘出日本以外的優秀漫畫作者。首屆開放報名時,我們猜想,大概就300人左右會參加吧。但最終,全球有104國共1126位創作者參賽,總計有8個作品得獎。8個作品也來自不同的國家,包括1位台灣的得獎者。

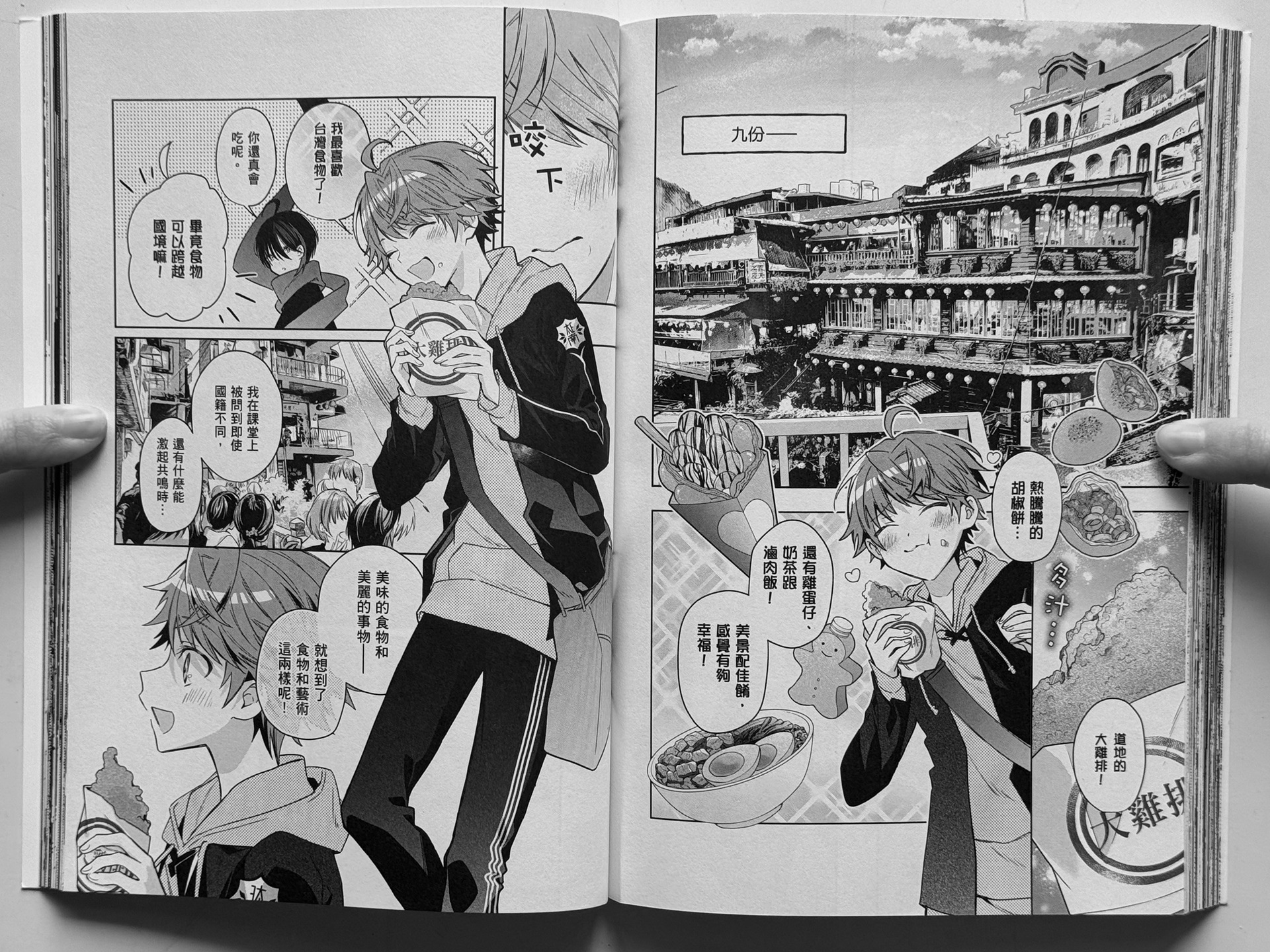

我經常拜訪台灣、觀察台漫排行榜,台灣漫畫家的品質與水準很不錯,在跟台灣漫畫工作者相處時,也會感受到台灣工作者的熱情,以及,台灣和日本的漫畫也有很多相似的部分。綜合考量,首選就是跟台灣合作共製漫畫,希望在台灣做出成功案例後,我們就能將這個結果與過程的know-how,推薦給另一個海外分公司。

今年7月,海外事業集團也正式成立海外漫畫編輯部,讓海外創作者可以使用母語、在當地與角川編輯部合作,並直接在當地出版銷售。我們的目標不是要讓一個海外漫畫家做出在日本熱銷的作品,而是希望協助海外的漫畫家,能夠製作能在全球受歡迎的作品,這是合製計劃的最終願景。

Q:您對台灣漫畫有什麼樣的觀察?台灣漫畫有什麼樣的強項?弱項又為何?您認為台灣漫畫在哪些題材或風格上,最有機會在日本或國際市場上嶄露頭角?或應該如何增加競爭力?

瀬川昇:台灣漫畫家的畫技超級高、分鏡能力很強,可是內容比較欠缺娛樂性,感覺大家的作品都太「認真」了呢......!相較之下,BL部分就很突出,可以感覺到BL作者對於BL的熱愛,那個熱情搞不好比日本作者還高喔。

關於「太認真」啊.......我的觀察是,台灣漫畫家比較著重他們想要傳達的內容,比起要讓讀者開心這件事,作者們似乎更在意自己想講的東西。但日本漫畫在製作過程中,會一直思考大眾對什麼樣的內容會比較有興趣呢?或許是因為這樣,台灣的作品會給人一種沉穩的印象,「很認真的漫畫」這樣的感覺。

如果要增加台灣創作者的競爭力,就必須先拓展台灣的市場,唯有拓展市場,漫畫家能依靠漫畫收入活下去,就能專心在漫畫工作上。這是很重要的一件事。這也是為什麼我們開始做台日合製漫畫,如果可以打造出一部台灣首發的作品,在世界上大紅大紫的話,對台灣的市場能見度會是很大的影響。

Q:以您擔任漫畫編輯的經驗,您認為編輯與作者之間應該有什麼樣的距離?對作者來說,編輯是什麼樣的角色?

瀬川昇:作為編輯,我會希望是可以近距離跟作者溝通作品,溝通真的很重要。

但要說到角色的話……因為編輯工作的組成太複雜了,所以編輯的角色啊……可能是作者的同事、朋友、心理諮商師、保姆……等等都可能存在呢!以我的經驗,可能更接近心理諮商師??可能作者會陷入低潮、無法振作時,或是遇到性格比較纖細的作者,就要想辦法協助作者鼓起精神、繼續創作,這真的非常需要溝通能力。

偶爾也會遇到作者消失的狀況,好比藉口說要搬家,然後就真的消失了。我記得大概在2010年左右時,那時候還是傳統手繪創作,曾經為了拿到稿子,在作者旁邊等了10個小時,等著他畫完。這種經驗滿常有的啦,有時候在工作室裡陪他,有時候是在外面等他。現在有line之類的網路溝通工具,這個狀況倒是少一些了。

Q:在台日共製漫畫的經驗中,您對台灣漫畫業界與編輯作業有什麼樣的觀察?

瀬川昇:這確實好像有文化上的差異?好比與跟作者間的距離,好像有點微妙的不同。日本編輯與作者很接近,彼此像共同合作的概念。但台灣編輯跟作者的關係,可能有一點上下感,作者地位有時候會比較高一點?以台灣編輯部來說,有時候在製作原創作品時,也會有一點點沒自信。當然這是我自己的感覺,也可能跟負責的作者資歷有關係。

但有一個很明確的是,在台灣的漫畫業界,不管創作者或是編輯,對這個產業都是非常有熱情的。所以我也在思考,如果在台日雙方合作下,透過日本角川的編輯協助,讓台灣編輯對自己在過程中更加有信心,我認為台灣的漫畫產業應該可以看到更驚人的成長。

Q:在日本市場上,電子書已經是漫畫市場的主流了嗎?這種轉變對日本漫畫產業帶來了哪些影響?

瀬川昇:電子書確實逐漸成長,過去幾年就已經過黃金交叉點了,目前是電子書走勢高,大概有七成漫畫是電子書。業界確實也會因為成本考量,優先出版電子書,或甚至只出版電子書。但以日本角川來說,還是會盡量紙電同步推出,我們並沒有想放棄紙本書市場。

整體來說,我認為電子書是有利於漫畫發展的。好比一些經典的漫畫作品,可以重新以電子書形式再度出版,讓讀者重複享受。

Q:這幾年台灣也有漫畫陸續在日本翻譯出版,您認為台漫在日本有市場嗎?題材上該注意什麼?

瀬川昇:首先,日本人讀者對於台灣題材是有興趣的。單就銷售數字來看,目前雖然還沒有強大影響力的作品,但以台灣為題材的作品,其實在日本的銷售上是還不錯的。

好比《守娘》日文版剛好是我負責的作品,這部作品有台灣民間元素的恐怖故事,有別於日本恐怖故事的風格,對日本讀者來說是有趣的設定,就賣得還不錯。啊,另外,台灣的色色的作品,也賣得滿好的。(笑)

總之,對於異國題材,日本讀者是有興趣的。不過,各位在做角色設計或是編輯時,可以留意一下命名部分,如果發音比較難唸,讀者可能就會對角色產生距離感。角色名、地名都是,決定前可以思考一下是否能讓讀者好讀或感到興趣呢?畢竟,當讀者對名字沒有熟悉感的時候,會很難沉浸到劇情裡。過去我在處理韓國webtoon翻譯成日文時,有時也會特別把角色名字改成日本人的名字。

Q:韓國webtoon在全球掀起潮,日本角川怎麼思考這件事?會想挑戰製作條漫嗎?

瀬川昇:關於條漫形式,我們確實不斷進行分析與思考。

但我們討論韓國webtoon的時候,也必須理解這個趨勢是有其背景的。最初韓國在頁漫上無法取得市佔率,但他們有精彩的IP,因而發展出「條漫」這個漫畫形式。他們用工作室為單位進行製作,全彩內容、高頻率更新,這些是我們非常肯定、覺得非常了不起的部分。可是因為他們創造了這樣的形式,日本就要模仿嗎?我並不這麼覺得。

日本的頁漫原本就非常主流,即使韓國webtoon以條漫形式進入日本,頁漫與條漫還是並存的。

我認為,條漫和頁漫是同一種類型、但完全不同領域的內容,有點像是我們看棒球和足球,他們都是運動,可是是完全不同類型的運動。這又回到另一個問題,條漫真的是看漫畫時最適合的形式嗎?我覺得目前沒有正確答案,我還看不到答案在那裡。

日漫目前還是以個人創作為主,所以我們可以更深入看到作者的創作和想法,作者的表現手法也會極大程度影響作品的樣貌,這些都是頁漫的特殊性。即使是一個單人組的作者,我們也能看見他的精彩技術或是他內在的思想。如果日本要發展條漫,不是效法韓國模式,而是日本的手法是什麼?特色又是什麼?去找出日本的才能夠呈現的條漫。

當然我們還是會持續關注條漫市場的變化,但目前為止,我們還是希望專心經營頁漫。

Q:訪談結束前,我想問一題比較輕鬆的(應該吧?)目前為止,你最喜歡工作的哪一個部分呢?

瀬川昇:我很喜歡現在的工作,我喜歡一切從零開始的感覺。作為編輯,這個工作就是很迷人的。現在的工作也需要跟全球夥伴合作,這也是我喜歡的,但相對來說,經營管理類的……我好像就沒那麼喜歡呢?!這個對我來說很挑戰……(笑)

Q:對角川全球漫畫部未來發展的期許?

瀬川昇:我認為,我們不能只面向日本,目標讀者不會只有日本讀者,而是全世界的讀者,這是我們部門成立的目標。希望今後也可以一直開發適合各個海外地區的作品,吸引這個地區的讀者來看漫畫,讓作品成為一個自己的品牌,我們再把它帶到世界各地去。與其說這是目前的目標,不如說是永遠的目標。(採訪整理:陳怡靜;口譯:朱哲成、邱瓈萱)●

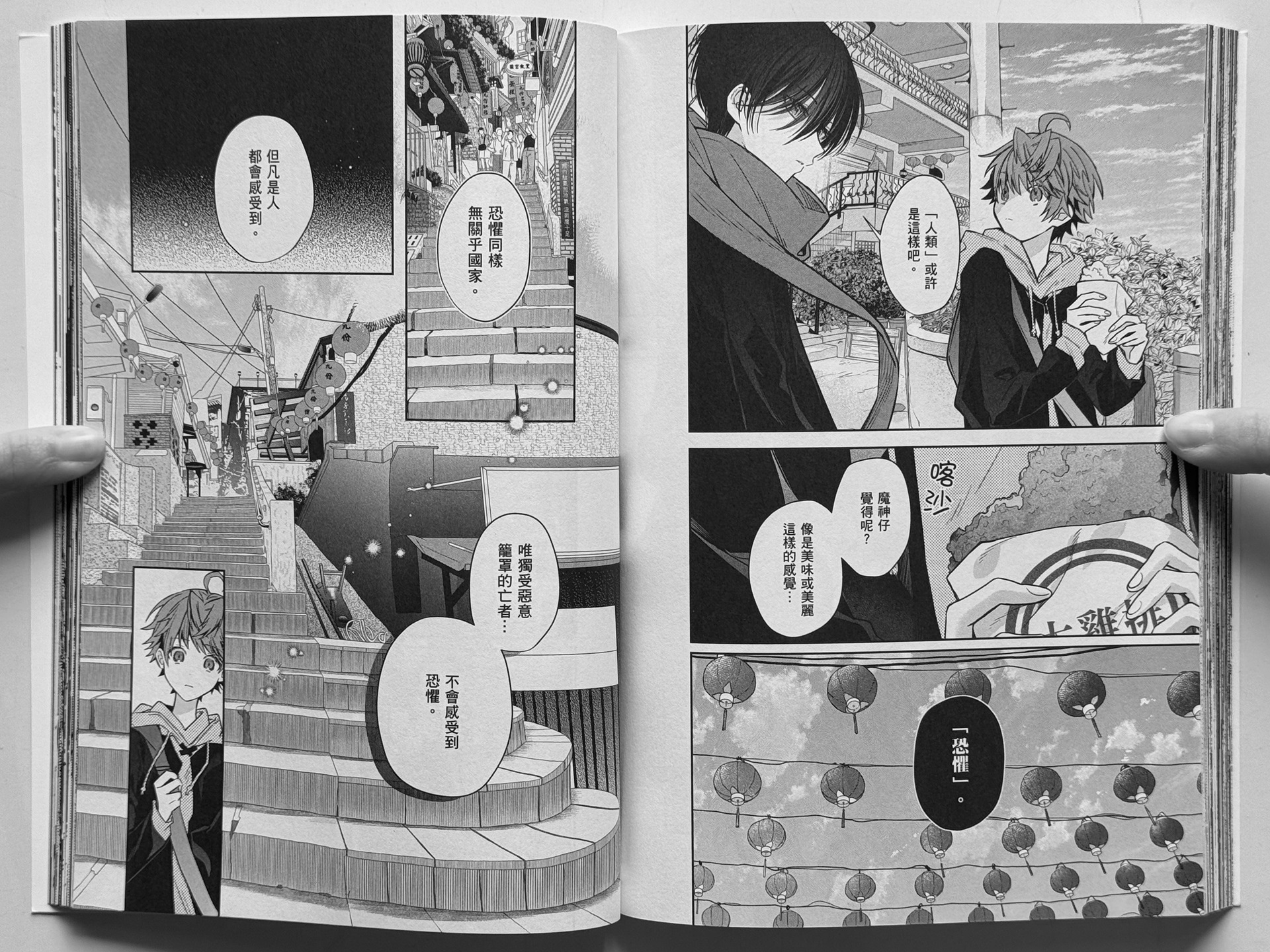

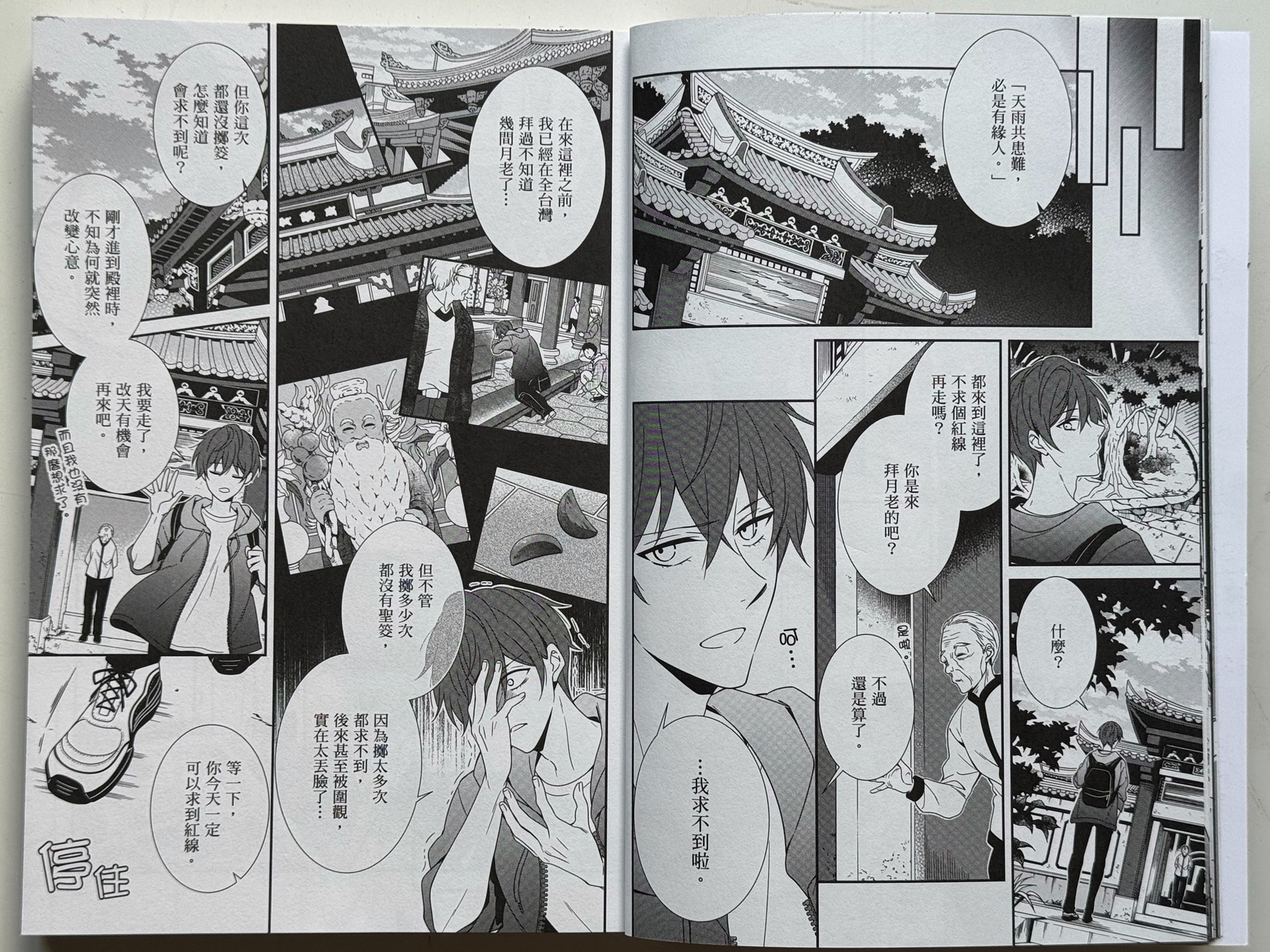

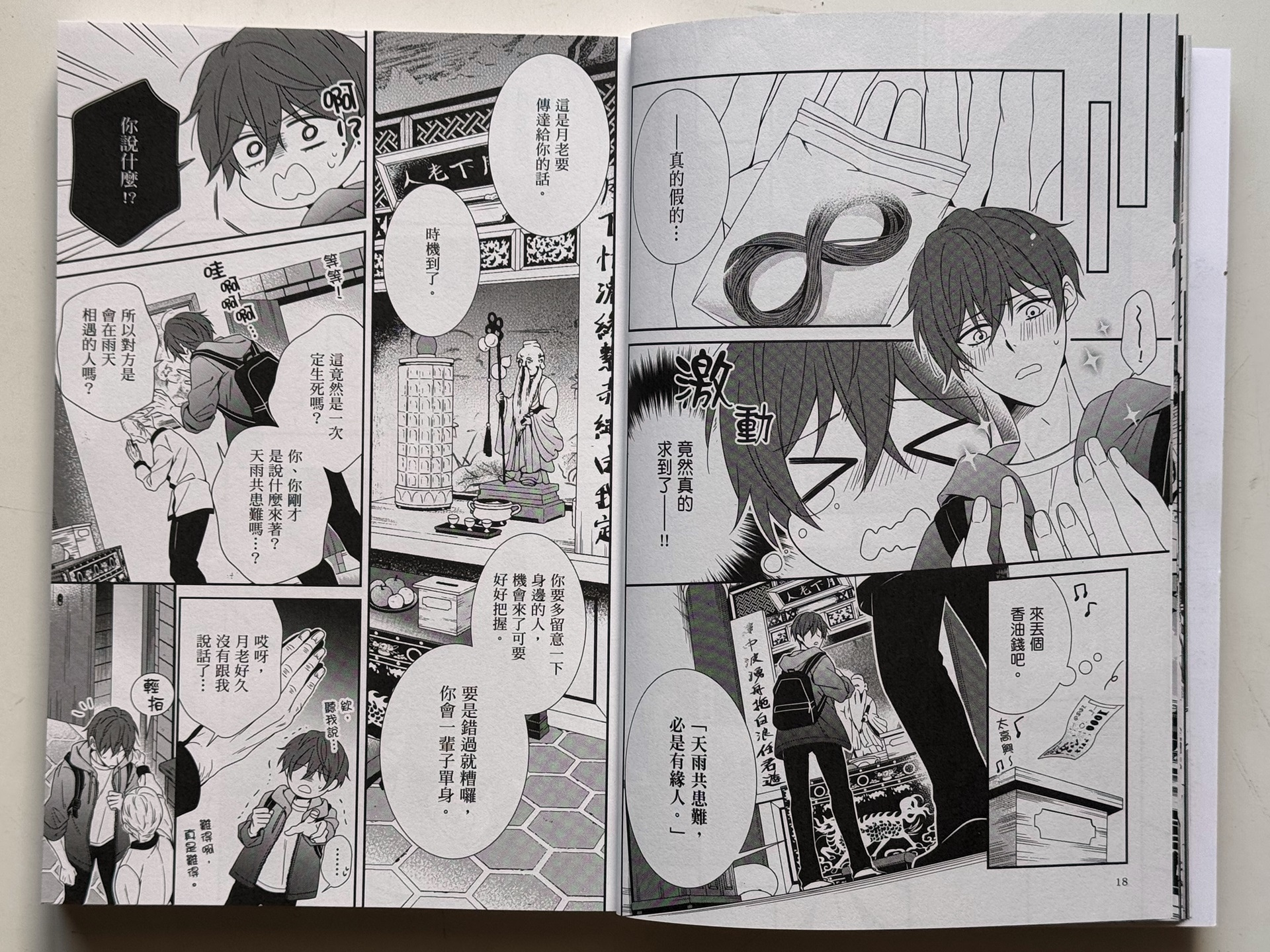

【延伸閱讀】台日共製 下》在台灣製作面向全球的漫畫,角川台日編輯部的5部實驗 ft. 牽到殺人魔 |

閱讀隨身聽S13E4》被留下的人如何修復與生活:訪作家江佩津

人們熟知身體傷口的照護,但心理的傷口究竟該如何療癒才能復原呢?面對親人離開,身為自殺者遺族的江佩津,抱持著「希望過去的自己也能讀到」的心情,將視角與筆鋒轉向自己,以書寫梳理雜如一團毛線的家庭故事,記下從物件、情緒與生活,關照創傷和修復過程的點點滴滴,也提供對其他自殺者遺族的探問。

江佩津曾擔任記者、擅長描寫市井小民生活。本集節目邀請她分享以書寫作為修復創傷、自我療癒的行動,發生的影響與意義,以及如何面對親人離開後的生活,認知與心境的改變。

【精華摘要】

➤書寫是唯一熟知的方法

主持人:在你的《卸殼:給母親的道歉信》與《修復事典:被留下來的我們,不用急著好起來》這兩本書中,牽涉到個人、過去的家庭傷痛經驗,可是因為書寫,也許不時會有像今天的訪談,又把你拉回去談這些過去的事情,你的感覺?

江佩津:既然選擇用寫作說出這些故事,我並不避諱去談。其實每個人都會遇到親人、朋友離開的創傷,遲早會面對。我可能是早一點面對了,這個經驗可以說出來讓大家知道。對我來說,寫作是相對舒服的方式,比較難的是公開的演講。但既然有人想知道、想聽,那我就繼續說,就來討論它吧。

主持人:你當過記者、得過許多文學獎項,所以書寫對你來說,是一件比較簡單的事嗎?

江佩津:我跟我母親,雖然很愛彼此,但不知道怎樣用言語去表達,母親節或生日的時候,我會寫卡片給她,用文字傳達情感,可能就習慣用書寫去抒發情緒與想法。書寫對我不能說是簡單,比較像是我只知道這個方式,這個形式可以把我所想的東西表達出來。

➤書寫自我的角度與筆法

主持人:理工科系、記者工作的訓練對你來說,下筆時有什麼影響?

江佩津:當記者的時候,新聞學的訓練是必須以客觀第三者的角度去報導,描寫時不能帶有太多的情感。加上可能是讀理科的關係,像是做實驗時會有步驟,會階段性地觀察或描寫。這些學習知識的過程,都影響到我的寫作。

主持人:那寫作時,如何看待自己的家庭?

江佩津:家庭這個主題像一團毛線般混亂,寫作時我會先拉出時間軸線,就會知道某個時間點母親是做什麼工作?當時的我怎麼去理解?寫的時候我就把自己當成一個記者,去看「我」這個人,作為受訪者可以怎麼被呈現出來,用這個角度去把很難處理的主題好好地寫出來。

主持人:可是在這個過程裡,你自己的情感呢?畢竟不是真的旁觀者,如何保持冷靜的觀察?

江佩津:以前當記者也經常採訪自己也有感覺的主題,比如因為父親的關係,我對工傷議題一直都很在意,很想知道為什麼會發生這樣的事?其他人是怎麼處理的?那時主編提醒我,大部分的人看到「工傷」這個主題可能會覺得很痛苦、不忍直視,但作為記者,要寫出讓讀者可以看得下去,最後還有一點「生命的微光」的感覺,不是完全絕望的報導,大家才有辦法吸收、共感。

後來寫自己的家庭故事,也會考量如果情感太濃烈,並不是每個人都可以接受。我會用很多比喻,或是周圍環境的描寫去呈現,而不會直接寫「我真的很痛苦」或是「我真的很悲傷」。

➤並不是為了療癒自我而書寫

主持人:可能有些聽眾還沒有看過這兩本書,請你先談一下《卸殼》,當時是怎麼開始寫這本書的呢?

江佩津:母親過世之後,我在想怎麼度過這個過程。其實大學時就已經寫了一些跟母親有關的文章,事件發生後,書寫的初衷是覺得這個過程對我來講很重要,不希望沒有被記錄下來。

如果記錄下來,我希望過去的自己有這個東西可以讀,就會知道這樣的痛苦也有人經歷過。所以我是抱持著「希望跟我遇到同樣事情的人,有辦法撐過去、或是知道怎樣去處理」的心情寫作的。

《卸殼》是把過去的創傷集結起來,描寫了父親的意外過世、母親生病、我去陪病,到最後她離世的過程。這個過程很沉重,但我覺得應該把它保存下來,也希望保存父親、母親存在的年代,他們是怎麼努力的。以及,我覺得我的母親是個很棒的母親,希望可以在寫作中讓大家知道這件事情。

主持人:我覺得在這本書中讀到的、你母親的形象與性格,你應該是做到了。剛才你談的好像都是「讀者的利益」,那這個書寫過程對於你而言呢?有的人說,書寫是一種療傷的過程。

江佩津:很多談悲傷療癒或心理學相關的書都有說,書寫是一個很好的療癒過程,但我當初並沒有想要靠書寫來療癒自己,只是覺得如果我還有力氣去寫的話,就代表可能有機會可以變好、或是可以好好的療傷。我覺得做很多事情都需要一個意義,寫作也一樣,對我來說寫作的意義是,可以讓其他人覺得不那麼孤單。

主持人:或許有的人士認為,家裡的事情怎麼能給別人看?通常大家願意分享的是看起來光鮮亮麗的事情。

江佩津:起初是想就算不給別人看也沒有關係,我就先寫出來吧。比如我對大體SPA的場景印象非常深刻,幫我母親的身體做SPA、做淨化然後送她一程。那時候沒有想過寫下文字要給誰看,只是怕自己記性太差,遲早有一天會消失在我的記憶裡,於是就想要寫下來。讓未來的自己知道,原來很久很久以前的自己曾經經歷過這樣的事情,當時的我是這樣的感覺。

➤尋找療癒修復的方法,更在意不要忘記

主持人:記錄下來對你來說,具有處理跟放下的效果嗎?

江佩津:我應該不會用「放下」去形容,因為不可能真的放下。與其說是害怕背負這些沉重,我更害怕的是忘記。因為這些發生過的事都對我發生了一些影響,不一定都是完全負面的,其實也會成為某種助力,所以我不希望自己完全捨棄或是忘記。

跟這些過往一起活下去,不一定是放下了往前走。就算我往前走或是停在原地都沒有關係,但這些記憶陪伴著我,也形塑了我接下來的人生樣貌。人會因為時間變化而有不同的樣貌,我也改變了,可是寫下來,至少我知道自己過去曾經的模樣。

如果真的要療癒,還是必須要有行動,可能得做些什麼事情。它不像吃藥、不會馬上見效,而需要時間的累積。書寫是幫助我們去釐清整個過程,看見事件是怎麼發生的?我的反應是什麼?因為這件事情我感到悲傷、感到憤怒甚至感到麻木,這些情緒都是有來由的。書寫幫助我們認識這些事情,療癒可能是隨之而來的附加價值,但並不是主要的功能。

兩年前我沒有想過我寫完就會好了。但隨著時間慢慢過去,因為曾經用書寫的方式處理情緒,現在要去談論或回望,好像悲傷的感覺沒有那麼多了。或者,我知道我還是會悲傷,但可以抱著這個情緒好好的繼續過下去。或許這也是書寫帶來的療癒吧。

主持人:所以是在書寫過程中,有了《修復事典》這本書的構想?

江佩津:那時候我很想知道怎樣才能從創傷裡修復、療癒。可能需要一些幫助,但旁人也不知道怎麼幫助你。我當時是尋求專業、看很多相關資訊,什麼方法都去試試看。我並不期待這些方法會把我治好,因為老實講沒有所謂的治好,也不是想讓大家覺得「這就是療癒的SOP」。

主持人:療癒應該沒有SOP。

江佩津:有時候我們只是不知道原來也有跟我一樣受傷的人,不知道可以有這些幫助,或是原來可以說「我需要幫助」。我是抱持這樣的想法寫下來,也是想要回應,修復的過程本來就是很漫長的,所以副標是寫「不用急著好起來」,可以去選擇適合自己的方法去處理創傷。

➤從書寫打開的認識與想像

主持人:第一本書出版後,是編輯主動跟你提第二本書的計畫嗎?

江佩津:本來沒有想要繼續出書,《卸殼》寫完的時候我想的是,要怎麼過接下來的人生?什麼樣的生活是我想過的?所以就嘗試了不同的生活方式,比如去國外駐村。

在國外駐村的時候,透過我的作品去打開對話的空間,比如也跟國外的藝術家討論關於死亡的看法,那時候也把大體SPA這篇文章翻成英文跟他們分享。

主持人:他們應該會覺得滿驚訝的?

江佩津:不同的文化都有不同面對死亡的方式,有些滿開放的,也有些文化做得更絕對,會直接把亡者的所有照片都燒掉,認為這樣他們才能好好的走。

透過交流,我瞭解到面對死亡、面對自殺,不同文化不同宗教會有很多不同的看法。這些觀點讓我有更多想像的可能性,我覺得有比較好過一點。

➤一邊修復,一邊生活

主持人:《卸殼》與《修復事典》出版後,對你的影響?

江佩津:出書讓我知道,原來一本書可以影響到那麼多人,有讀者、有反饋,對我來講就很足夠了。

以前我有時會疑惑,為什麼我必須經歷這些,覺得生活有很多限制,覺得自己必須要好好賺錢、有很好的工作才有安全感,也擔心有債務,沒有餘裕去思考「我想要過什麼樣的生活」。現在慢慢去找一些可以做、做得到或者能有樂趣的事情,例如享受運動、追星,享受很多興趣。那些事物讓我重新組織出想要過的生活,一邊修復,一邊體會原來人生可以有很多可能,除了寫作之外,我還可以有各種方式去建構生活。

主持人:最後也請你推薦幾本書給讀者,作為承接與開啟。

江佩津:與家族、家庭相關的書,我滿喜歡郝譽翔的《溫泉洗去我們的憂傷》,書中也是透過寫作去觀看這些家族帶來的創傷,與能夠怎樣去回應。

近期看的書沒有很多,因為生活有趣的事情太多了,可是徐華的《Stay True保持真誠》我很喜歡,看似是很輕鬆的隨筆,記錄那個時代的樣貌,但其實也有講到要怎麼去面對失落經驗、與之共處和面對傷害。

另一本很喜歡的關於悲傷跟失落的書是《當綠葉緩緩落下》,這本比較理性,像是專業書籍,可以幫助人認識自己,也知道應對悲傷有什麼可能的方式。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

【愛與傷的總和:難以袒露的家的故事】完整專題

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量