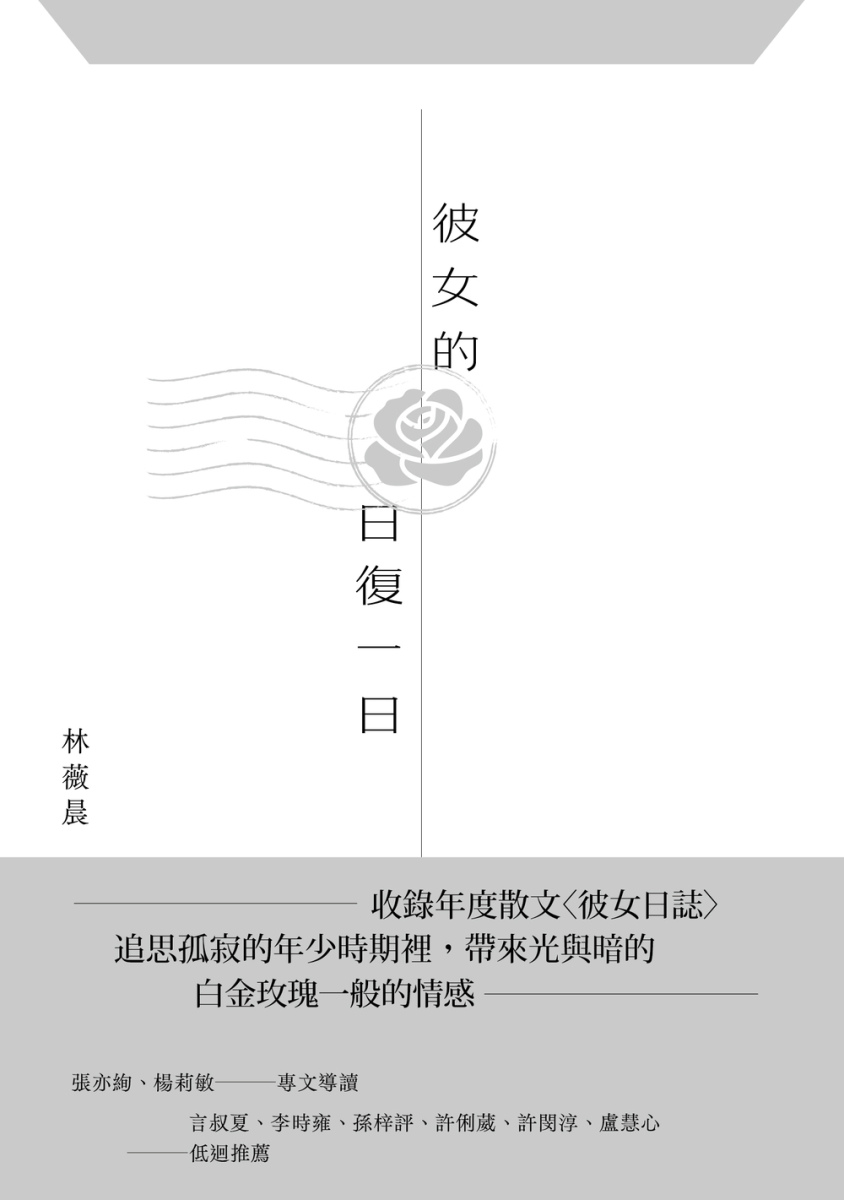

報導》戀與愛的修習:林薇晨、謝子凡談《彼女的日復一日》

➤構築散文的迷宮

謝子凡:很高興能和薇晨談談她的新書、也是第三本書《彼女的日復一日》。我們上次對談是5年前,她出第一本書《青檸色時代》的時候。這兩本書裡很多文章是同一時期寫成的,但是內容卻很不一樣。

我覺得主要的差異在於,新書裡有一種結構性和朦朧感,宛如一座迷宮,有老公寓、小公寓,有兩人一起走過的街道,去過的餐廳、居酒屋、咖啡店,幾乎可以串連成一座城鎮,而且還外掛了一扇通往倫敦的傳送門。

我記得薇晨說過,寫文章很像在走迷宮,而讀者就是在看作者怎麼走。這整本迷宮之書是首尾相連的,前半部的英倫遊記和後半部的台北戀愛故事可以互文、互相參照。讀者讀到後半部就會發現,前半部裡,在倫敦旅行的作者看著眼前風景時,心裡原來在想著另一件事、另一個人。

這樣的交錯與複雜,只有透過文字的安排才能揭露或掩飾。薇晨將文字的濃淡調配得剛剛好——如果寫得太清醒,就顯不出當時的迷戀;如果寫得太投入,又顯不出現在的明白了。我想其中一定有非常豐富的心路歷程。

林薇晨:子凡剛剛提到的「結構性」或「朦朧感」,我覺得可能和這些文章來自報紙副刊的專欄有關。報紙專欄有固定的篇幅,所以我很習慣將每篇文章寫成差不多的長度,一次處理一個小主題或小場景,排列起來顯得整齊,或許因此給人一種結構分明的感覺。

這是一個在宗教性質報紙上的專欄,對於部分題材難免忌諱,所以我不太能明白寫出這段親密關係的一切細節。大家現在已經帶著「這本書在談婚外情」的理解來讀這本書,所以讀到書中關於「她」的十幾篇彼女短文時,或許並不覺得特別難懂,但是其實許多文章乍看是看不出在寫婚外情的。

故事裡的女孩在和某個神祕的對象交往:他年紀略長(可能只是大齡未婚)、他有個家庭(可能只是父母的老家)、他有個小孩(可能只是單親爸爸),而不一定是已婚人士。這種晦澀是面對編輯審稿、甚至自我審查的一種書寫策略。讀者必須憑藉自己的想像或猜測,才能拼湊出故事背後的真相,或許是讓人讀來覺得迷茫的原因之一。

另外,專欄裡的彼女短文都是以第三人稱寫成,距離自我比較遙遠,所以許多私密的情緒也會在書寫過程裡被放大,顯得意亂情迷。當初,我確實也預設每篇彼女短文都要處理一種情緒。

比方說,〈跨年〉寫日常的快樂;〈泳池約會〉寫對於關係的恐懼不安;〈酪梨之愛〉是憤怒;〈婚紗雜誌〉是嫉妒;〈失語症〉是妥協與自我壓抑;〈芙〉可能是對於對方的愧疚與諒解;〈春藍〉寫的則是分手之後的崩潰,諸如此類。

這些彼女短文大概是我在24、25歲時寫的。過了30歲我才寫出〈彼女日誌〉,用比較淺顯、白話的方式把整個故事重新書寫、發表。

➤尊重當年的邏輯

謝子凡:薇晨說〈彼女日誌〉寫得淺顯白話,其實我覺得不會,雖然和短文的風格不一樣。我記得我在報紙副刊上讀到〈彼女日誌〉時,內心在尖叫,覺得好好看。我知道薇晨一定經歷了一個轉變的過程。

在〈彼女日誌〉的開頭,薇晨寫到,「寫作的祕訣是:保持一種心痛的感覺,但是不能太過心痛。」就散文寫作來說,這個句子非常打中我。我覺得寫散文確實需要一種「心虛」——心受傷的時候、裂開的時候,才有空間裝進新的東西。散文是一種不能太滿的文體,不論是文字上的滿或心態上的滿。如果作者沒有懷抱疑惑或探究的意志,散文就容易顯得僵硬,缺乏靈活的彈性。

剛剛薇晨提到,她在〈酪梨之愛〉裡想要處理的是戀愛中的憤怒。其實我作為讀者也有一些凡人的情緒,一面閱讀一面做筆記時,不時寫下「生氣」、「暴怒」、「不OK」等等字眼。比方說,讀到〈芙〉這篇,情人對女孩說「你可不要擦香水哦」,我寫的是「突然燒起一把火」;讀到〈彼女日誌〉裡,他對她說「我們就享受當下好嗎」,我寫的是「爆氣」。

你在寫作中重現這些委屈、隱忍的往事時,心裡在想些什麼?

林薇晨:我一邊聽你的這些註記,一邊在心裡想著,你是個健康的人。有些朋友確實告訴我,他們讀到書中許多段落時都會想說,那個女孩——也就是比較年少的我本人——怎麼這麼盲目、這麼病態,一直自我摧殘。

我寫這些戀愛故事時,不論是專欄裡的彼女短文或是後來較長的〈彼女日誌〉,其實也知道自己正在經營一套「彼女的邏輯」。她有很多自圓其說、自欺欺人的想法,她必須不斷自我說服才能繼續待在這段關係裡。

比方說,〈酪梨之愛〉裡寫到「人們的優點與缺點,各是同一棵樹上的好果子與惡果子,本是同根生」,或是〈婚紗雜誌〉裡寫到「這關係可以是帶玫瑰的棘刺,也可以是帶棘刺的玫瑰」,或是〈彼女日誌〉裡寫到「因為有不快樂的存在,快樂才更令人快樂」——這些當然都是有頭有尾、言之成理的邏輯,可是放在這段關係的情境裡,並不是什麼健康的邏輯,因此也就不是完全沒有問題的邏輯。

我有時會擔心,讀者會不會將這本書當成什麼情婦指南或情感參考。其實,正在婚外情裡痛苦的女性,如果效法這些文章裡「轉念」的思路,我想只會越來越痛苦而已。這並不是一個優秀的榜樣。

但是在書寫的當下,我也只能誠實地還原這些狀態,我沒有辦法從另一種角度、用另一種帶著答案的心態去回顧過去的自己。大概就是所謂「不要用清朝的劍去斬明朝的官。」寫作的時候,我不一定認同文章裡的自己了,但是我尊重自己有過的想法、做過的選擇,所以我不去抹滅這一切。

➤呈現婚姻關係內外的分工

謝子凡:薇晨在文章裡寫下的那個女孩,感覺把親密關係裡的許多責任攬在自己身上,甘願當一個沒有聲音、沒有氣味的情人。作為女性,我對此相當感同身受。女性在許多生活場合、生命階段裡都被要求必須調降自己的音量、隱藏自己的味道。

以前在廣告公司工作時,我幫愛情旅館做過一系列廣告,挑了這間旅館的幾個特點,找來不同廣告導演拍攝短片。其中一支廣告的主題是愛情旅館的「無味皂」,強調這裡提供的肥皂沒有香味,諸位男女可以安心過來使用房間和沐浴用品,享受一種隱約的刺激。薇晨在〈芙〉裡寫的「無色無臭」的彼女,也是這樣,她被告知不要噴香水。

還有一支廣告,介紹的是愛情旅館裡的送餐服務。客人在房間裡點餐後,服務生透過特殊閘口送上餐點,閘口兩邊的門無法同時打開,一邊關門後另一邊才能開門,這樣服務生和客人就不會面對面接觸,保障了客人的隱私。婚外情裡的男女尤其需要這種注重私密性的空間。

林薇晨:婚外情確實常常是不能見光的。在這本書編輯過程裡,各種關於婚外情、外遇、三角關係的新聞時事不斷傳來,從沒停過。例如作家瓊瑤過世,日本導演是枝裕和翻拍的向田邦子經典作品《宛如阿修羅》,台大、成大教授和神祕美魔女的戀情,都讓社會大眾一再地談起第三者,在網路上引發許多激烈的討論,甚至譴責。

我覺得,社會大眾對於第三者的認識還是很片面的。這些認識來自新聞、廣告、戲劇或文學作品的再現,而在許多文本裡,情婦不是很可惡就是很可憐。

單就文學作品來說,有些作者會把情婦寫得淫邪不堪,破壞家庭,搶奪伴侶——這是相當典型的對於情婦的刻板印象。我不是說沒有這樣的情婦,但並不是所有情婦都是這樣。

另外有些作者,也許基於為女性發聲的立場,則會將情婦寫成值得同情的受害者,與此同時,也將她的已婚情人寫成十惡不赦的加害者,並且可能其貌不揚,品味堪慮,毫無可取之處,這種寫法也不能說服我。

如果一部作品有意突顯情婦的困境,我想作者必須讓讀者和女主角一起認識男主角的可愛之處,這樣大家才能真正理解她為什麼會陷入這樣的關係,為什麼迷戀、為什麼掙扎?因此在作品裡對於外遇男性的絕對醜化也是行不通的。

我想寫出一個確切存在的事實:許多時候,妻子和情婦沒有哪個角色特別好或特別壞——好女人和壞女人終究是父權社會的二分法——她們只是因為某些緣故而成為水平分工、各司其職的關係,如同站立在一座天秤的兩端。

這樣的理解其實也和我的碩士論文有關。我在書寫專欄時,也一邊寫著我的畢業論文,研究主題是台灣情婦如何表達自身在婚外情中的處境。

根據馬克思、恩格斯的分析,婚姻和資本主義有密不可分的關係。在傳統婚姻裡,妻子執行家務勞動、情感勞動乃至性勞動,讓丈夫下班回家後獲得充分的休息與慰藉,這樣隔天他又能回到工廠進行生產勞動,最終成就整個資本主義的運行。也因此,婚姻向來被視為具有穩定社會的功能。

但是,現代的女性並非只能扮演賢妻良母。許多女性也有自己的工作、自己的職場、自己在生產線上被剝削的時間,於是下班回到家庭裡可能就沒有談情說愛的心力,久而久之,過去被預設必須同時存在於婚姻裡的家務勞動與情感勞動也漸漸分離,而情感勞動改為由婚姻之外的另一個女性來執行。妻子和情婦,一內一外,共同服務了已婚男性不同面向的需求。許多社會科學研究者也指出,情婦的存在經常協助、維持了婚家的運作。

以上這些並不是要幫情婦辯護,也不是要稱讚情婦怎樣優秀偉大,勞苦功高。我想強調的是,這種水平分工是非常悲涼的。情婦越是投入這段親密關係,越是疼惜、撫慰、理解她的已婚情人,幫他消解來自婚姻的不愉快與不滿足,這位已婚情人也就越會回到他的婚姻裡,繼續扮演好丈夫、好父親,而不可能真正和情婦進入一對一的正式關係——這和社會大眾普遍想像的劇本不太一致。

情婦對於已婚情人的付出,與她失去對方,經常是同時發生的事情。這是我希望在這本書裡呈現的理解。

➤感受對照的趣味

林薇晨:我自己也覺得目前的3本書,書寫的內容其實沒有差異很大。我關切的始終是日常生活,只是《青檸色時代》是餐廳服務生的日常,《金魚夜夢》是金魚飼主的日常,《彼女的日復一日》是親密關係裡的日常,但是萬變不離其宗,我寫的都是伴隨生活而來的感想。而且3本書收錄的許多文章,本來就是差不多在同一時期寫成的專欄文章,寫作題材和方式並沒有明顯的改變。

謝子凡:我想大家在新書裡察覺到的是作者目光的轉向。過去薇晨的文章大多是向外觀看的,大家可以透過你的眼睛發現很多特別的、詩意的、沒有注意過的日常片段,這是你的寫作特色。但是這本書我們看到你把視線轉向自己。

在薇晨的新書裡,前半部和後半部是層層遞進的。還不知道前因後果的讀者,可以先按照文章順序讀讀看;已經知道倫敦遊記和其他文章的關係的讀者,也可以觀察自己閱讀時的心緒。

比方說,倫敦遊記裡有一篇〈冬天的樹〉,薇晨寫:「樹枝上一枚一枚翠綠花萼微微護住粉紅的蓓蕾,一副欲說還休的模樣。每一朵花苞是一張含羞的小嘴,銜著初春將至的祕密,待要吐露而不能吐露。」大家如果知道敘事者此時正在經歷什麼事情、什麼感情,就會覺得遊記處處都有言外之意,可以作為後半部戀愛故事的註解或補充。

林薇晨:不只是大家,其實我自己重讀這本書稿時,也發現很多可以前後對照的地方。比方說,〈船裡博物館〉寫到英文中經常以女性第三人稱的「她」來代稱船隻,這個「她」和彼女短文裡的「她」可以互文嗎?或者〈還魂記〉裡,我在大英博物館裡旁觀別人素描古埃及法老的雕像,讀者如果讀完後面的戀愛故事再回來讀這篇,或許就會明白這個「我」可能想到了那位遙遠的、善於畫畫的情人。

又或者〈康橋輕舟〉裡,撐篙的英國學生船伕朗讀了徐志摩的知名詩句,將河畔的金柳比喻成夕陽中的新娘,這段也呼應了其他文章反覆出現的新娘頭紗的意象。

我覺得最恐怖的是,在〈晚間劇場〉裡寫到和朋友一起去看歌舞劇《巧克力冒險工廠》,寫到這齣劇裡的薇露卡想要霸占旺卡先生飼養的松鼠,不斷使壞,最終遭到報應。這似乎也是某種幽微的提醒——強求一件不該擁有的事物,最後終究要受到懲罰。

如果採用前後對照的邏輯來解讀這篇文章,在文章裡那個看歌舞劇的當下,或許「我」的心裡也懷著微微的罪惡感,所以才會特別在意這個關於松鼠的段落。當時我自己的心情究竟是怎麼樣呢,現在已經很難揣摩了,但是這些文章可能或多或少可以視為一種思想的證據。

謝子凡:我覺得這就是寫作奇妙的地方。一個作者在經歷各種事情之後,回頭閱讀以前的作品,往往會發現自己當時沒有意識到的細節。這些細節匯集在《彼女的日復一日》裡,前前後後,形成了一個完美的迴圈。●

|

作者:林薇晨 |

|

作者簡介:林薇晨 1992年出生於台北,政治大學新聞學士、傳播碩士。曾獲林榮三文學獎散文獎、新詩獎,作品入選《九歌112年散文選》、《九歌111年散文選》等數本選集,著有散文集《青檸色時代》、《金魚夜夢》。 |

彼女的日復一日

彼女的日復一日

書評》乒乓:讀《臺北是我的夢幻島》

我與友人經常玩的一個遊戲,是為自己不滿意的作品設想一些可能的修訂。例如談起《坂道上的阿波羅》,「如果結尾的時候千太郎真的死掉的話,就會變得很厲害吶。」

「或者重逢的時候,兩個人的演奏技術都變很差,那樣也很惆悵,很棒。」

玩這個遊戲的時候,我與我的友人是殘酷的。「都當醫生當了7、8年,手指怎麼可能還那麼了解鋼琴呢?」角色的生命,作者的仁慈,以及世上幾千幾萬雙和我們共享那個故事的眼睛,忽然被我們放在次要的位置。一切以「創作」為優先,以「這樣寫比較好」為優先——我與我的友人知道,這樣的情境只能是遊戲,因為真正重要的事情往往是反戲劇性的。生活並不以精彩為最高原則來發生,我們只是比較喜歡那樣而已。

帥氣,戲劇性,伴隨英雄敘事的個人主義,還有情節大於意義的悲壯之舉。後來我們都知道了,活下來的人註定無法成為格瓦拉,因為那是格瓦拉的定義本身。然而,每個人的生命中,都確實有過把澎湃慷慨的東西,擺在重要卻無聊的事情之前的時刻。對我來說,這樣的例外狀態就是所謂的青春。

而「老去」,對我來說就是這份優先順位改變的過程:當我們終於把重要的事情,放在名副其實重要的順序上。當我們下樓梯時不再一次跨個三四個臺階,因為那樣會跌倒(但小時候那樣下樓梯,難道是因為小時候不會跌倒嗎?)當我們不再寫歌了,因為沒有人聽——在這層意義上,我一直認為,創作者就是把生命中的這種例外狀態無限延長下去的人。

某些時候,當一個作品真的穿過我們的生命的時候,我們也會暫時回到那個例外狀態,想起那些,不重要的事情對我們非常重要的時期。

在我的生命中,熊就是這樣一個,能夠延長他人的例外狀態的人。

有趣的是,《臺北是我的夢幻島》卻反而不是這種狀態的作品。

相反地,它所書寫的正是熊自己的例外狀態的末端、那個(或說這個?)內在的優先順位一一移轉、歸位的時期,那些讓我與我的友人以及像我們一樣的人完成我們的老去的事件,模糊忽然清澈的瞬間,還有當我們還不知道原來模糊保護著、率領著我們的時候,所發生的事。

一部見證自己例外狀態的終結的作品。寫起來一定非常痛吧。如果結尾的時候千太郎真的死掉的話,的那種痛。

我們可以直接把臺北比擬為文學嗎?

這個比法,在各種層面上都極不正確,對我來說卻是一把清晰透視《臺北是我的夢幻島》的鑰匙。當我們把同名散文中的每一個「臺北」都替換成「文學」,其中的拉鋸和抒情都有了另一層意思:

不知道有意或無意,熊在書寫時,將文學和臺北在場域、個人經驗等意義上疊合在一起。例如當他寫自己踏入寫作的內心活動:

例如,寫對文學介入現實的矛盾與浪漫:

又例如寫「寫作」與自身的關係:

而籠罩著這些文學情結的巨大背景,反過來又可以用北上遊子的臺北情結去詮釋,並且投射到熊對性別、對親密關係、對次文化場景的思考上:當他質問自己有沒有資格寫作、有沒有資格當一個伴侶、有沒有資格當一個異男、夠不夠「酷」,往往從自己「本來不是」的立場出發,一種自視為外來者的姿態。

非臺北人想要成為臺北人的生長痛。最可怕的是,如果失敗了,這個背景又總讓我們覺得是自己的錯。這是臺北的黑魔法,臺北的文學性,讓我們忘了去問:難道生長是可以失敗的嗎?

一定非常痛吧。懷疑自己到底能不能長大的那種痛。

於是,當書中的熊終於不再把「文學」的終極理型視為自我的完成,那本應是青春的消逝的悵然,卻同時有了更幽微、更積極的意義——放下。不同於放棄,放下是讓一件事情不再審視自己,是肯認自己「已經是」什麼。

這部作品藉此提醒了讀者,浪漫的例外狀態的末端,並不等於一切的結束。它只是某段時期的尾聲而已,而非所有事情的結局。

而我與熊經常玩的一個遊戲,是把自己的作品丟給對方看,要對方假裝不滿意它。然後,設想一些可能的修訂。

我也是這樣第一次讀到這部書稿的。當時我這樣回訊:

「在書裡,台北就是文學。而整本書有一個潛流,是離開台北,也就是放下文學。令我感到最迷人之處,是你成功把『寫作』和『文學』切分開來,自然到彷彿把『唱歌』和『音樂』切分開來一樣。光是這一點,這部作品已經贏了。」

「在書中,與『文學』拉鋸的,是『生活和愛情』。放在全書的脈絡下看,〈少年經事〉原來不只是在談性別,而是在談生活對創作的那道反作用力啊。(好好笑,我太慢了嗎,之前根本沒讀懂嗎)。在這個理解之下,我會建議〈預告〉和〈寫作〉的篇序一起提前到〈可是亂馬就可以〉之後,讓『離開台北/放下文學』的領悟,提前到全書大概第二幕下的位置⋯⋯」

「我好想直接稱呼這本書為《反文青》(?)」我最後寫,「我有資格提這件事嗎?總之我還是提了。拉票的理由:A. 這本書的修辭意圖低,取這個書名可以給那些不懂這樣有多好的人預先的直擊。B. 直接陳述本書主軸,而不經過象徵或典故,我覺得是近來讀者的偏好趨勢。C. 具有一丁點引戰的話題性,但不至於炎上。D. 氣勢上如同少年漫畫的絕招般帥氣。」

熊讀了我長長的訊息,然後回:「給我一點時間消化一下。」

這本書終究沒有改名為《反文青》。我喜歡這個一點也不戲劇性的結局。●

作者:熊一蘋

出版:時報出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:熊一蘋

本名熊信淵,高雄鳳山人,臺灣大學臺灣文學研究所碩士。大學和畢業後幾年長期為臺北居民,2022年決定搬回南部。曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎等。作品主題以文學、獨立音樂、戰後大眾史為主。曾出版非虛構作品《我們的搖滾樂》、《華美的跫音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活》。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量