童書評》即使天羅地網,仍願為善良奔跑——讀《小不點,快跑!》和孩子談勇氣與反抗的練習

孩子啊,邪惡是存在的。

人不會永遠活在真善美的世界裡。生活中,總有如網的惡意從四面八方逼近。但即便如此,我仍希望你相信,善良從不孤單,它總會前仆後繼,堅定而溫柔地挺身而出。

我有兩個孩子,若說我對你們有什麼期許,那便是:願你們心地善良,但在遭遇不義與欺壓時,也能勇敢,並且帶著智慧反抗。反抗是一種為自己與他人爭取尊嚴的行動力。這是我在你們耳邊輕聲低語的願望。

家中大寶剛滿3歲,最近迷上改編自羅爾德・達爾小說的電影《瑪蒂達:音樂劇》。劇中獨裁校長的暴行激怒了瑪蒂達,使她潛藏的超能力覺醒,帶領同學反抗,伸張正義。從此以後,我的女兒每天都要求我們叫她「瑪蒂達」,遊戲裡的情節永遠是:打敗壞校長。

家中大寶剛滿3歲,最近迷上改編自羅爾德・達爾小說的電影《瑪蒂達:音樂劇》。劇中獨裁校長的暴行激怒了瑪蒂達,使她潛藏的超能力覺醒,帶領同學反抗,伸張正義。從此以後,我的女兒每天都要求我們叫她「瑪蒂達」,遊戲裡的情節永遠是:打敗壞校長。

如果反抗會讓你受傷,面對善良與自由的追求,你還要不要繼續?

這個問題看似遙遠,其實貼近日常。當孩子在生活中經歷同儕的排擠、不公平的對待,甚至只是小小的欺負,這些都可能成為勇氣與價值觀養成的起點。而日本繪本作家長谷川祐次的作品《小不點,快跑!8隻動物的逃跑行動》,正提供了一個溫柔卻深刻的起點。

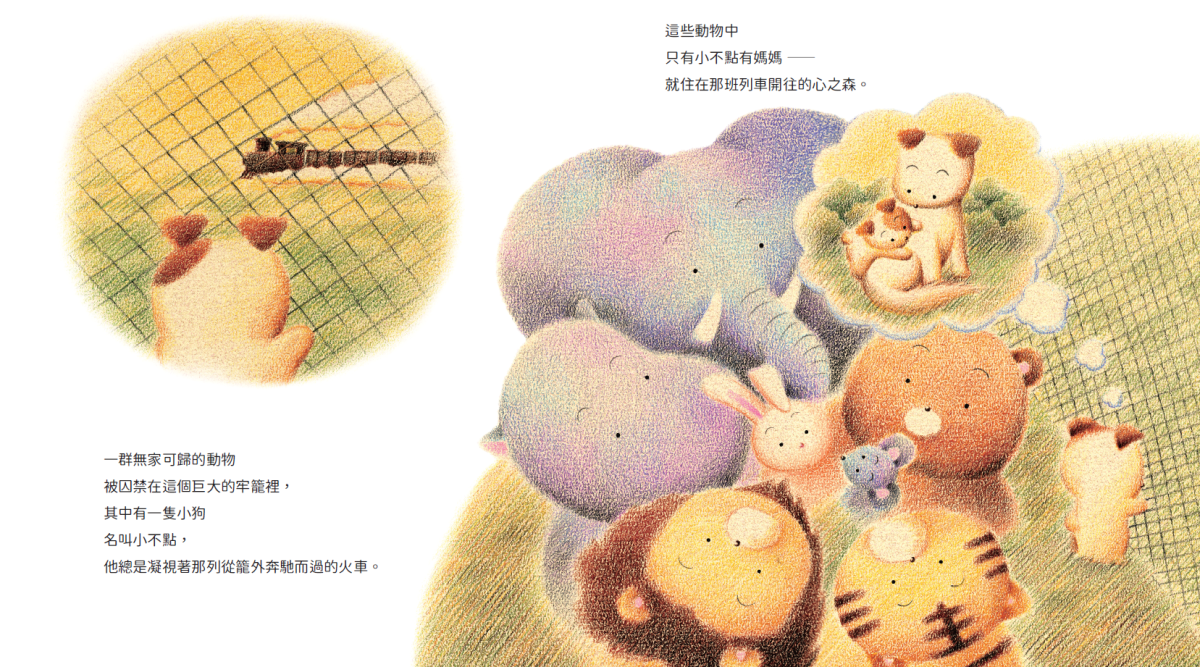

8隻被囚禁的動物,為了讓唯一記得媽媽的小狗「小不點」能逃出去尋母,展開一場驚險的逃亡。網子從天而降,追捕無所不在,每隻動物都在緊要關頭施展所長、挺身而出,一次又一次幫助小不點繼續向前。最終,小不點搭上遠方的火車,其餘的動物則被捉回牢籠,在自由的歡呼中,心卻也微微發疼。

這不是單純的「大逃亡」故事,從圖文細節中展現出一種深刻的情感連結。只有小不點有媽媽,實則是「只有他記得媽媽」,那是生命最初且無盡的愛。

其他動物或許在剛出生時就被迫與媽媽分開,雖然他們不記得媽媽,但動物們圍繞一起,看著小不點對媽媽的回憶,這份對母親的想望,使他們投身「奔向媽媽,奔向自由」的行動,這是共同的心願與信念。逃跑!師出有名。

行動需要縝密的計畫與堅定的決心,作者在細節的鋪陳與情節的設定如同動作片般緊湊又驚險。動物同伴的組合有大有小、有肉食有草食、有兇猛有溫馴,各有本領。

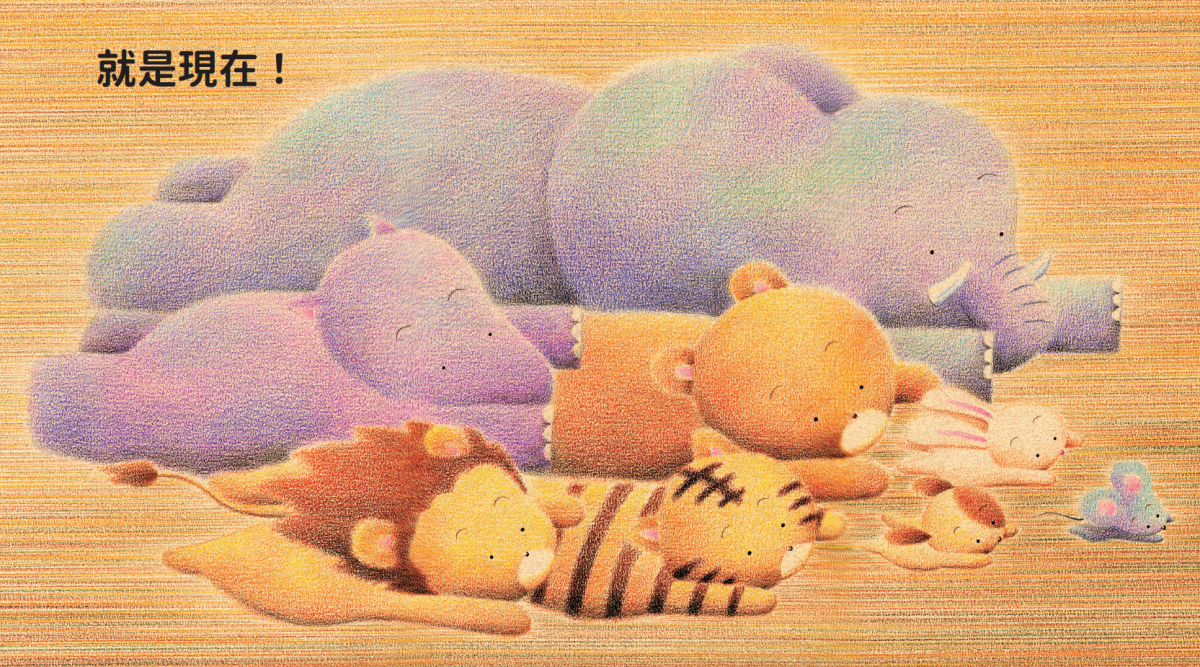

首先由體型最小的老鼠出面探查,確定四下無人後,高喊:「就是現在!」作者以橫幅全跨展開8隻動物的身體,前後腳呈180度的一字型,獅子的鬃毛和兔子的長耳毫不遲疑的向後飛,背景以橫線疾刷,象徵放手一博的全力衝刺。

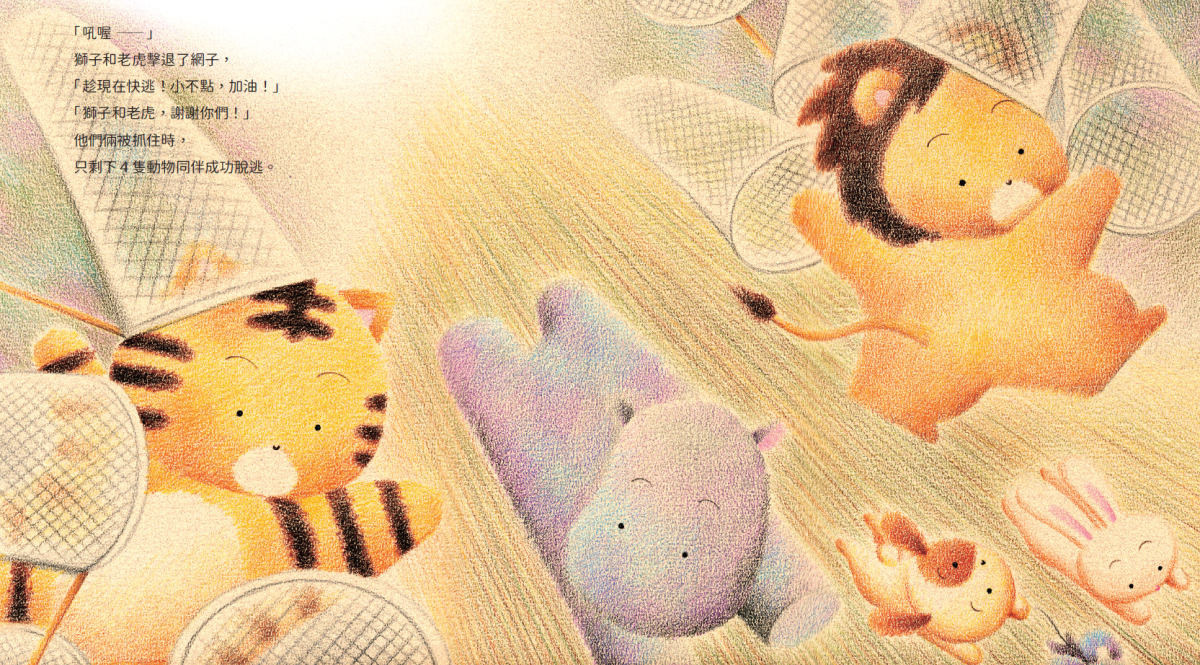

追捕的網子從四面八方出現,動物同伴一面狂奔,一面依計畫行動,大象扛起預備好的梯子,為大家擋住落下的捕獸網,成為第一個犧牲者。接著,熊拔起路樹、獅子和老虎齊心合作、老鼠咬斷鎖鍊,最後是兔子護住小不點。

整場行動由誰出面抵擋捕獸網?於何處需要誰發揮專長?都在縝密規劃中,就連犧牲被捕也是預先安排。

作者在同伴隨行的過程靈活轉換鏡頭,特寫、中景、近景和遠景交錯的分鏡推進故事,緊湊的節奏讓讀者緊張焦急。此外,長谷川祐次筆下那一雙雙小黑點眼睛,卻精準傳遞了角色情緒──看見捕獸網的無懼、以身抵擋的堅定、和夥伴們對視的不捨與祝福,都在書中表露無遺。

最後一哩路必須靠小不點獨立完成。四格小圖以不同角度表現在千鈞一髮之際,小不點奮力一躍,然後連續兩幅無字的跨頁圖。此時,的確不需文字,只能跟著屏住呼吸。

我家大寶讀到這裡先是瞪大雙眼,安靜無聲,然後跳起來拍手,高喊:「耶,跳過去了!跳過去了!」這樣的故事,不僅讓孩子共鳴,也讓我們大人重新省思,善良與行動,有時並不輕鬆,但是值得。

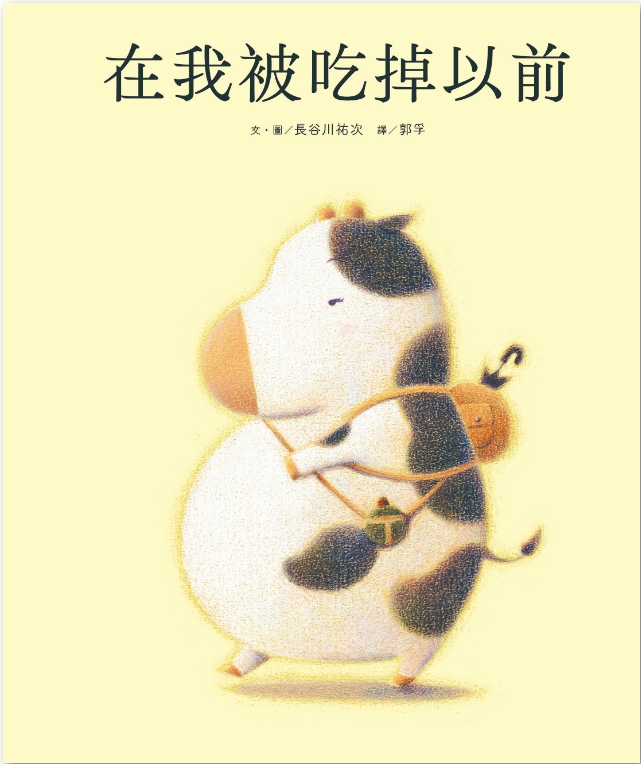

一場驚心動魄的反抗,畫面卻是溫暖柔和的色調,和圓潤可愛的角色造型,這樣會不會顯得突兀?相同的溫柔力量,也出現在長谷川祐次另一本作品《在我被吃掉以前》。

故事從(食用)小牛的內心獨白開始,因為即將被吃掉,於是踏上跟媽媽道別的旅程。在生命最後,小牛希望「吃掉我的人,能夠好好珍惜自己的生命」,令人震撼的結尾,圖畫卻是如棉花糖般柔軟可愛。這份對生命的珍重,與《小不點,快跑!8隻動物的逃跑行動》如出一轍──都以愛出發,雖然殘酷,卻真實,作者細膩而溫柔的筆觸,正好包覆了這份重量。

大寶讀畢,我們聊起:

「動物們為什麼要幫助小不點?」

「因為小不點想找媽媽,大家都想找媽媽,所以要幫助他啊。」

「可是動物們都被捉回去,還都受傷了,這樣還要幫助嗎?」

「要啊,大家一起幫助,這樣不會怕。」

「你覺得動物他們是亂跑亂逃,還是有用頭腦想一想要怎麼逃跑?」

「有用頭腦想一想。」

「你怎麼知道?」

「你看大象有準備梯子,老鼠知道這裡鎖起來,要咬斷。」

「如果遇到有人像那些網子一樣,欺負你或朋友,像是故意弄亂你蓋的積木,或是故意推倒你朋友,要怎麼辦?」「打敗他,像瑪蒂達打敗壞校長。」

「那如果你可能會受傷,你還會繼續打敗他嗎?」

「要繼續打敗,因為他很壞,大家要一起想辦法把他丟出去。」

她說得毫不遲疑。幼小的孩子也能感受出,這不是單純的逃亡,而是一場有信念的行動;不是偶發的正義,而是共同的堅持。

這世界未必永遠明亮,也從不處處溫柔。身為母親,我所期盼的,不是孩子毫髮無傷地成長,而是他們在跌撞中,仍能擁有清澈的眼眸與堅定的心。

願你在風暴來臨時,仍願意守住善良,為自由發聲。願你記得,那些在故事裡為愛奔跑的身影,教會我們:真正的勇氣,不是無所畏懼,而是在明知會痛的時候,仍選擇挺身而出。

孩子啊,即使天羅地網,也請你相信,善良從不孤單,它總會在你身邊,前仆後繼。●

|

作者:長谷川祐次 |

|

作者簡介:長谷川祐次 1958年出生於名古屋。名古屋藝術大學畢業後在設計事務所工作,同時立志成為自由插畫家。從事廣告、出版等各式各樣的工作,經常使用色鉛筆、蠟筆、原子筆等畫材。1986年獲得第6屆三麗鷗詩與童話獎插畫大賽優秀作品獎。作品有《じてんしゃ倶楽部》、《ゆうやけ探検隊》、《ベンジャミンの空》(均由三麗鷗出品)、《こころの森》(華克公司出品)等。以一系列幽默的插畫受到關注的插畫家。作品《在我被吃掉以前》(聯經出版)在臺灣上市後,引起熱烈迴響,成為話題暢銷書。 喜歡:對傻子溫柔的人 譯者簡介:陳宛君(Sylvie) 晨熹社繪本書店主理人,為了繪本和旅行學習日文,也在繪本和旅行中精進日文,重度繪本閱讀成癮因而開了一家以繪本為主題的書店,說書、寫書、譯書、賣書,終日孜孜以書為業,以書為命,樂此不疲。 |

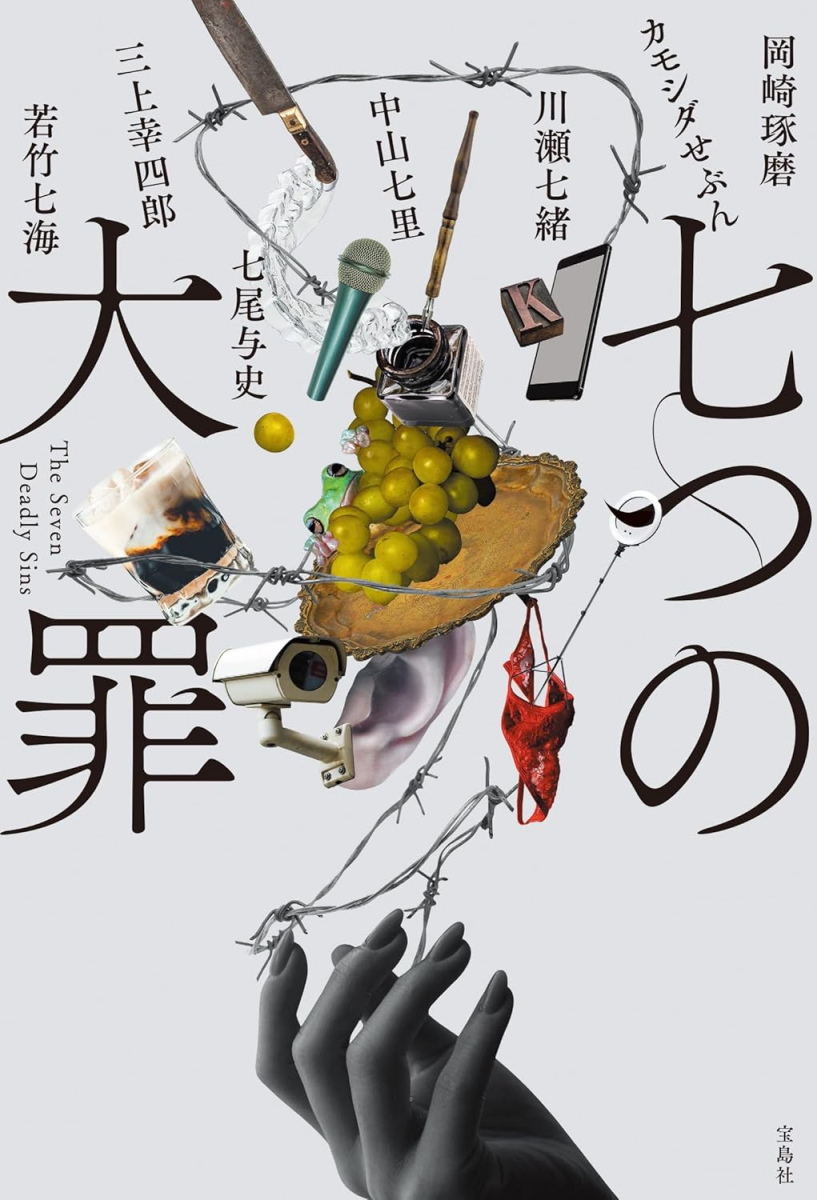

➤日本寶島社邀請7位作家,共同推出名為《七大罪》的短篇合輯,以基督教七宗罪「傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食、色慾」為題,寫出墮落的不同面向。這次參與《七大罪》創作的作家,都有著「七」這個共同點,例如名字含「七」的川瀬七緒、中山七里、七尾與史、若竹七海、鴨志田Seven,名字數字相加等於七的三上幸四郎,以及7月7日出生的岡崎琢磨,他們各以七宗罪其一撰寫短篇。

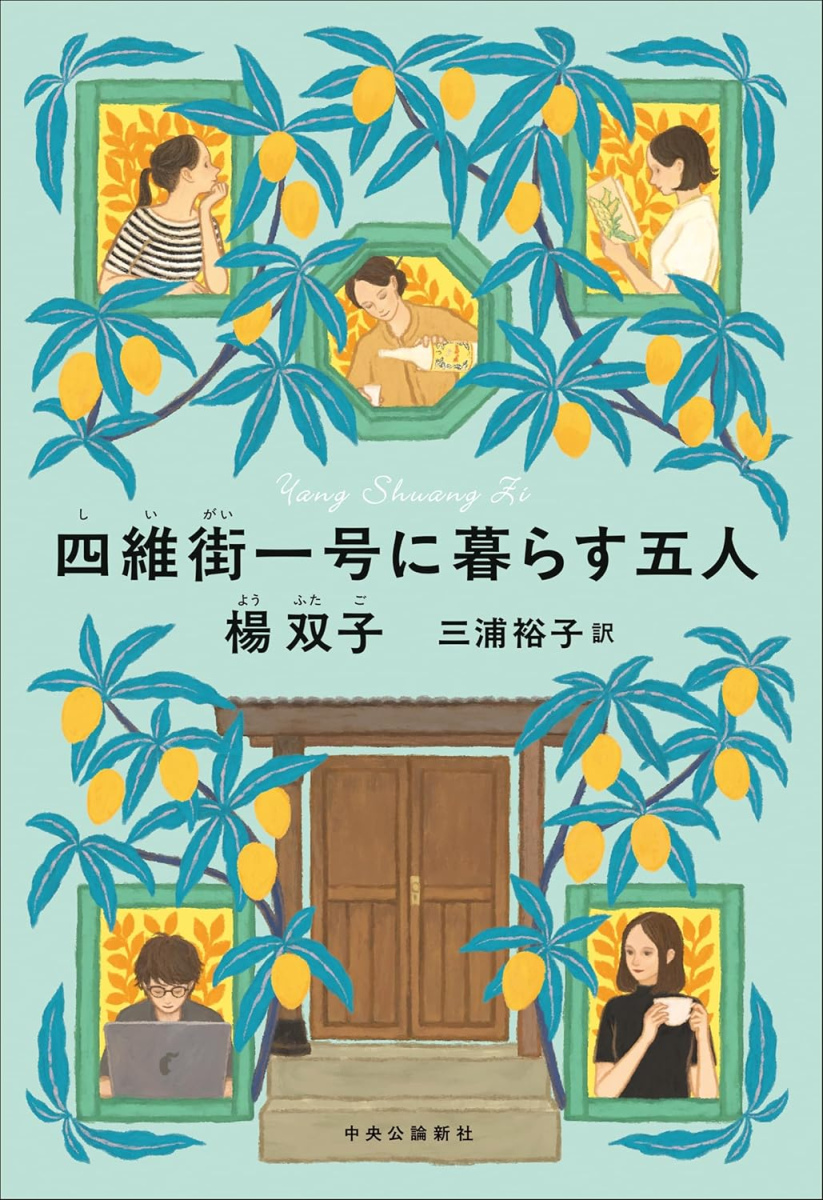

➤日本寶島社邀請7位作家,共同推出名為《七大罪》的短篇合輯,以基督教七宗罪「傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食、色慾」為題,寫出墮落的不同面向。這次參與《七大罪》創作的作家,都有著「七」這個共同點,例如名字含「七」的川瀬七緒、中山七里、七尾與史、若竹七海、鴨志田Seven,名字數字相加等於七的三上幸四郎,以及7月7日出生的岡崎琢磨,他們各以七宗罪其一撰寫短篇。 ➤台灣作家楊双子於2023年夏季推出的小說《四維街一號》,本月初在日本發行日譯本《住在四維街一號的五個人》,由三浦裕子翻譯,中央公論新社出版。《四維街一號》以臺中市現存的歷史建築爲舞台,昔日老屋「西區四維街日式招待所」,如今搖身一變,成為神祕女房東與4位女房客,共同探索飲食與人生百味的生活場域。

➤台灣作家楊双子於2023年夏季推出的小說《四維街一號》,本月初在日本發行日譯本《住在四維街一號的五個人》,由三浦裕子翻譯,中央公論新社出版。《四維街一號》以臺中市現存的歷史建築爲舞台,昔日老屋「西區四維街日式招待所」,如今搖身一變,成為神祕女房東與4位女房客,共同探索飲食與人生百味的生活場域。

➤曾以《中間的孩子們》入圍芥川獎,並推出代表作《好去好來歌》、《我住在日語》、《魯肉飯的聲音》的台籍旅日作家温又柔,今年5月底發行新作《戀戀往時》(集英社),帶來4篇雋永的生命篇章。温又柔在3歲時移居日本,作品多聚焦台日關係及家庭羈絆,今年推出的《戀戀往時》,同樣著重不受國境限制的語言及情感交會。例如在短篇〈兩隻老虎〉中,她講述年幼時與母親從台灣啟程、前往日本與父親共同生活的「我」,40年後再度從日本出發,回台參加祖母的葬禮。

➤曾以《中間的孩子們》入圍芥川獎,並推出代表作《好去好來歌》、《我住在日語》、《魯肉飯的聲音》的台籍旅日作家温又柔,今年5月底發行新作《戀戀往時》(集英社),帶來4篇雋永的生命篇章。温又柔在3歲時移居日本,作品多聚焦台日關係及家庭羈絆,今年推出的《戀戀往時》,同樣著重不受國境限制的語言及情感交會。例如在短篇〈兩隻老虎〉中,她講述年幼時與母親從台灣啟程、前往日本與父親共同生活的「我」,40年後再度從日本出發,回台參加祖母的葬禮。 ➤以《兔子麵包》奪得日本達文西文學獎,其後又推出《洋蔥和蜂蜜》、《解憂音樂盒》等代表作的瀧羽麻子,上個月底發行新作《妻子不吃蘋果》(幻冬舍),透過一對看似平凡無波的夫妻,探討愛情與相處的點滴。邁入40歲的主角小川曉生,原本對夫妻二人世界相當滿意。然而妻子某天回娘家參加法事後,卻自此失去蹤影。明明用手機就能輕易聯繫彼此,曉生卻無法得知妻子身在何處,只好從她的京都老家開始,由南到北苦苦追尋。

➤以《兔子麵包》奪得日本達文西文學獎,其後又推出《洋蔥和蜂蜜》、《解憂音樂盒》等代表作的瀧羽麻子,上個月底發行新作《妻子不吃蘋果》(幻冬舍),透過一對看似平凡無波的夫妻,探討愛情與相處的點滴。邁入40歲的主角小川曉生,原本對夫妻二人世界相當滿意。然而妻子某天回娘家參加法事後,卻自此失去蹤影。明明用手機就能輕易聯繫彼此,曉生卻無法得知妻子身在何處,只好從她的京都老家開始,由南到北苦苦追尋。 ➤得獎作《女人們的聖戰》、《虛擬儀式》、《鏡子的背面》作者篠田節子,本月初發行新作《藍的純度》(集英社),打造藝術與懸疑交織的異想世界。幾乎將全副心力奉獻給工作的藝術雜誌編輯有澤真由子,在迎接50歲生日之際,前往一間老牌度假飯店小憩放鬆,卻意外邂逅一幅畫作。畫家的名字是尚皮耶・瓦雷茲,他曾在泡沫經濟時期,因絢麗的海中畫而風靡一時,卻從未被正統藝術界接納,已成為過氣畫家。

➤得獎作《女人們的聖戰》、《虛擬儀式》、《鏡子的背面》作者篠田節子,本月初發行新作《藍的純度》(集英社),打造藝術與懸疑交織的異想世界。幾乎將全副心力奉獻給工作的藝術雜誌編輯有澤真由子,在迎接50歲生日之際,前往一間老牌度假飯店小憩放鬆,卻意外邂逅一幅畫作。畫家的名字是尚皮耶・瓦雷茲,他曾在泡沫經濟時期,因絢麗的海中畫而風靡一時,卻從未被正統藝術界接納,已成為過氣畫家。 ➤以《在夜空中綻放星星》榮獲直木獎的窪美澄,本月推出新作《從水塔看見的彩虹》(集英社),書寫孩子們在家庭、同儕及文化衝突中的掙扎與體悟。就讀國二的桐乃,住在一個聚集各國移民的老舊住宅區。這個社區組成複雜,坐落在此的學校,也因而衝突不斷,越南裔同學阿孝,就成了班上同學的排擠對象。

➤以《在夜空中綻放星星》榮獲直木獎的窪美澄,本月推出新作《從水塔看見的彩虹》(集英社),書寫孩子們在家庭、同儕及文化衝突中的掙扎與體悟。就讀國二的桐乃,住在一個聚集各國移民的老舊住宅區。這個社區組成複雜,坐落在此的學校,也因而衝突不斷,越南裔同學阿孝,就成了班上同學的排擠對象。 ➤《屋頂上的風向標》、《左撇子的你》,以及日劇《跳槽的魔王大人》同名原著小說作者額賀澪,本月中出版全新連作短篇集《天才望遠鏡》(文藝春秋),紀念文壇出道10周年歷程。「有才華的人其實很多,但『天才』卻不同。那是發現他們才華的人,單方面賦予他們的名稱。」

➤《屋頂上的風向標》、《左撇子的你》,以及日劇《跳槽的魔王大人》同名原著小說作者額賀澪,本月中出版全新連作短篇集《天才望遠鏡》(文藝春秋),紀念文壇出道10周年歷程。「有才華的人其實很多,但『天才』卻不同。那是發現他們才華的人,單方面賦予他們的名稱。」

書評》離開是為了找到回家的路——讀《蕉葉與樹的約定》

「名字一旦被奪走,就再也找不到回家的路。」

這是《神隱少女》當中白龍對千尋說的經典台詞,像是咒語,帶著魔幻與浪漫。但是何以名字和回家彼此攸關?有些論者單純將之視為一種奇幻設定,也有論者將之比附到日本傳統的言靈信仰,強調語言與名字的重要云云。

有趣的是,讀Nakao Eki Pacidal《蕉葉與樹的約定》時,我竟聯想起這句話,彷彿兩者可以互為註解:名字,其實就寄寓著一個人的出身與來處。

➤穿梭時代之名

《蕉葉與樹的約定》也同樣是一部關於「回家」的小說。開啟故事的阿美族青年其朗,是位野球留學生,在假期返臺前夕,他意外撿到一塊有鬼魂憑依的石頭,而那鬼魂的名字竟同樣是Kilang——即阿美族語「樹」之意——而鬼另有日本名青山嵐。

其朗與好友小薰協力探尋鬼魂的身世,進而觸碰到一段曾經發生在日治時期,圍繞著樹/青山嵐、蕉葉/青山半次、莎莎展開的美麗而蒼涼的故事:樹與蕉葉因為具有打棒球的天分,得到去日本留學的機會,沒想到歷經艱辛,結局卻是四散分離。

為何樹的鬼魂徘徊不去?真相與眾人的下場究竟是什麼?這些謎團成為故事強勁的動機,充滿閱讀趣味。

儘管「名字」或「失去名字」並未成為前景——當然,有人物改名的情節,但這並未成為推動故事進展的關鍵元素——這件事情卻仍展現在每個細節裡:相較於兩個主要核心的角色,其他角色的稱呼大多十分固定且單一;然而小說中要指涉Kilang時,有以羅馬字母拼寫,有日文片假名的キラン,有稱樹,也有稱嵐或Ran San等等,而另一主要角色蕉葉的相關情節也是如此。

如何(被)稱呼,直接反映著角色的狀態,以及如何(被)看待;這關乎身分,關乎權力,當然也關乎記憶與歷史。稱呼的多變與不穩定性,一方面代表著角色隨著故事進展而發生的轉變,另一方面,卻也暗示著原住民族長久被他者化、受人翻弄而無法遂行主體意志的處境。

➤殖民感受只需刺那一下

讀這部小說經常有種「『錦』裡藏針」的感受:故事如錦緞一般,以優美如詩的文字、個性立體的人物造型織就,吸引人撫觸,卻忽然就感受到一種尖銳。那當然潛藏著批判的意識,但這批判卻不是以窮追猛打的姿態展現,同時,故事裡也不輕易將問題化約。我想這部小說最優秀且動人之處也就在於此了,它有意識地拒絕刻板與二元對立化的想像,方能穿透表象,深入核心,勾勒出讓讀者感同身受的複雜困境,進而與小說中的人物有所共感。

比如莎莎面對朝日組梅野先生的態度。一開始,梅野的形象開明、和藹,完全不像是他手下的工頭或其他日本人對原住民百般虐待蔑視,反倒是特別善待,尤其是守護照顧他起居的莎莎;然而,當梅野遭遇低潮與寂寞侵襲,最終仍是出手染指了莎莎。縱使之後,他甚至願意帶莎莎到日本生活,但從莎莎的視角卻有所醒悟:「儘管梅野一直對她很好,她心底深處還是畏懼這個男人。」

或許她真正畏懼的是那個結構上始終無法消彌的不對等權力位階:無論人有多「好」,但只要處於一個可以任意行使權力、將別人他者化的位階(可能是殖民者、主人,或者是男人),就難保會有恣意遂行權力的那麼一瞬間——而即使僅僅只有過那麼一瞬間,傷害依舊確切。

又比如小說末尾,寫到蕉葉認識了好友田時太郎,兩人聊天提及日後要當律師,也說到蕉葉出身臺灣,曾經當過苦力:

話說得輕巧甚至帶有幽默,卻道出沉痛現實:就連法律也沒有納入被殖民者的位置。沒有法律的位置,即便依然可以活下去、可以努力出人頭地,內在卻始終擺脫不了惶惶惘惘的困頓。

誤以為憑靠一己努力,就能跳脫或是推翻外在結構性的限制,這樣的想法太過天真;偏偏,不去實際走過一遭,也無法體悟到這份天真。無怪乎,之後成為鬼魂的樹/青山嵐/Kilang的態度,不是積極地批判介入,或是高舉某些價值,而是一種過於老成世故的經驗談:「雖然已經過了一百年,雖然世界好像變了非常多,但生蕃依舊是生蕃吧。你會感覺這麼厭煩,這麼困擾,不就是因為你們的背景差太多了嗎?(中略)你不知道怎麼處理的話,就不要處理。沒辦法說友善的話,那就不要說話。」令人玩味的是,如此消極的態度,很難讓人想像他的身分是一名棒球運動選手。

➤接近棒球卻遠離了故鄉

小說的一大主軸為如今被視為「國球」的棒球/野球,而其原型本事,就是高砂棒球隊與能高團。在故事裡,想要籌組棒球隊的日本殖民墾殖者是希望藉此來宣傳花蓮、臺東的開墾價值,這目的其實和當代建構的棒球史敘事頗為類近,都帶有或多或少強調民族激情、本質化在地特色的意圖。然而,在小說提供的原住民族視角當中,這樣的內涵卻鮮少見到,更多的是純粹的、對於這種運動與競技本身的專注。

換句話說,棒球/野球這個符號,本身就具有多重向度,它可以是凝聚民族激情的工具,可以是藉此出人頭地的跳板,可以是娛樂或興趣,但也可以就只是運動本身。正因為各方意圖交匯、凝聚於此,才使得這個符號如此重要,而小說卻隱然戳中了其中的同床異夢。

我不禁再聯想到另一部近期的電影《罪人》。電影裡有段劇情談到了宗教之於被殖民者的意義,當中的角色雷米克——他是一個活了超過千歲、出身愛爾蘭的吸血鬼,其文化曾受到基督宗教的侵襲——提到:「我討厭這些強加在我身上的宗教,但聽到它經文裡的文字時還是很感動。」這意指,宗教可能被殖民者利用作維持統治秩序的工具,但它所提供的慰藉、給予心靈的激勵與提升,卻也同樣真切。

在《蕉葉與樹的約定》裡,棒球就彷彿扮演宗教那樣的角色,一方面,透過棒球,樹與蕉葉在專注運動技藝的過程裡磨練心志,也因此獲得一條改變人生際遇的道路,得以去到日本、改日本名;但另一方面,也是因為棒球,才致使兩人與故鄉漸行漸遠。甚至在樹死前內心還曾感嘆:「他想告訴蕉葉,現在他非常懊悔。(中略)何必在他們的世界裡競爭?」

學者們早已指出殖民與現代性密不可分,宛若雙面利刃。如何蒙其利而避其害,未必一次就能上手。這是為什麼我們需要歷史,方能從中汲取教訓。小說的時空橫跨許多年,安排了現當代的故事軸,還刻意讓其朗與Kilang同名且身分背景相似,形成對照與呼應。這樣的設計彷彿就暗示著歷史的悲劇既已鑄成,無從更改,但後世的人們有辦法以當下的選擇及作為來造就不同的未來。

令人玩味的是,小說結尾,一人一鬼反倒是一同離開家鄉花蓮,返抵小說開頭的京都,像是繞了一圈,回到原點——但回到原點,並不等於維持著原樣。小說人物探尋歷史線索走了一趟,無形的成長存乎內心,也得到昇華;而讀者跟著文字敘事走了一趟,也彷彿贖回了曾經遺落的名字,找到回家的路。●

Makaketonay to paloma’

作者:Nakao Eki Pacidal

出版:鏡文學

定價:470元

【內容簡介➤】

作者簡介:Nakao Eki Pacidal

太巴塱部落阿美族人。荷蘭萊頓大學歷史學博士研究。定居荷蘭,以寫作、翻譯、研究為主業,並長期參與國際原住民族運動。擅長歷史小說及原住民文學,曾獲台灣文學獎原住民短篇小說獎,於鏡文學平台已發表十餘部小說,懸疑、推理、言情等類型亦為重要元素。

出版小說:《絕島之咒》、《她的右腦與粉紅色的大象》、《韋瓦第密信》

翻譯著作:《地球寫了四十億年的日記》、《公司男女》、《西班牙人的台灣體驗:一項文藝復興時代的志業及其巴洛克的結局》、《故道:以足為度的旅程》、《大地之下:時間無限深邃的地方》、《色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒》、《野性之境》

Makaketonay to paloma' 為阿美族語,意思是:互相承諾帶彼此回家。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量