【業界新聞】 ➤女演員兼編劇梶原阿貴,6月底以自傳散文《炸彈犯的女兒》(Bookman社)踏入文壇,展現她在影視領域之外的創作能量。今年7月4日在日本上映的真人真事改編電影《我是桐島》,講述東亞反日武裝戰線成員桐島聰的故事。桐島在1970年代涉入連續企業炸彈事件,被警方列為通緝要犯,逃亡長達50年後,終於在2024年1月自首,並在1月底因病辭世。

VIDEO

擔綱《我是桐島》編劇、出生於1973年的梶原阿貴,之所以能如此細膩地描繪這部作品,原因之一在於她的父親——前演員梶原讓二——也和桐島一樣參與了爆炸案,並遭警方通緝。《炸彈犯的女兒》既是《我是桐島》關聯作品,同時也以涉案人員家屬視角,講述嫌犯女兒被謊言席捲、遭命運左右的波折人生。梶原另外也透露,同樣由她負責編劇的2022年電影《在候車亭睡到天明》,登場人物「炸彈」的原型便是她的父親。

VIDEO

聚焦「傲慢」的中山七里,講述兼具人脈與聲望的資深記者,長期對部下進行職場霸凌,直到遭受權勢性侵的新進記者向警局報案,職場黑暗才浮上檯面。以「嫉妒」為題的七尾與史,則講述女主角久呂惠因夏目漱石的長篇小說《心》,與K一拍即合成爲戀人,卻因過度嫉妒而被提分手。負責「色慾」的藝人、小說家兼書店店員鴨志田Seven,則以〈父親請把色情雜誌藏好別被孩子發現〉為題,透過獨特有趣的世界觀,訴說精彩紛呈、張力十足的故事。

這部融合了「女生宿舍」、「台灣美食」及「懷舊建築」3大元素的作品,讓日本聲優兼散文家池澤春菜,讚嘆「讀來如此令人懷念」,並表示「我一定也曾住在四維街一號」,凸顯楊双子作品的感染力。

【得獎消息】 ➤第173屆直木獎及芥川獎評選於今年7月16日舉行,此番評選出現兩獎史上第6次同步槓龜的狀況,相當令人意外。直木獎上次從缺已是近20年前,芥川獎也有14年未發生從缺,而前次出現兩獎皆無獲獎者的結果,是在27年前的第118屆評選。這次進入直木獎決選的,分別是逢坂冬馬《擊球軌跡》、青柳碧人《亂步與千畝Rampo and Sempo》、芦澤央《謊言與鄰人》、塩田武士《跳舞跳到筋疲力盡》、夏木志朋《N的偏離》,以及柚月裕子《逃亡者向北走》共6部作品。

另外,芥川獎的決選入圍作品則有4部,分別是駒田隼也《若是鳥作的夢》、向坂鯨《跳舞吧,朝著比愛更痛之處》、日比野惟子《不停加總的光》,以及美籍作家格雷戈里・凱涅賈特(Gregory Khezrnejat)的《軌跡Trajectory

出席記者會的芥川獎評審川上弘美表示:「很遺憾這次沒有選出得獎作。雖然本次入圍作品都有嘗試突破,但多數讓人覺得『這裡如果能再加油一點會更好』。」她也說明,委員們在評審時並未進行「是否應該選出得獎作」的具體討論,而是在那之前「花了很多時間探討每部作品的優缺點」。

【作家動態】

作者透過主角兒時耳聞的台語、懷念的老家景象,以及已故祖母的爽朗歌聲,寫出存在於回憶中的美好時光。她寫道:「若這本書能讓大家意識到自己所擁有、而別人沒有的事物,並比過去更加珍惜,對身為作者的我而言幸福莫過於此。」

➤著有《沉默博物館》、《博士熱愛的算式》,並曾以《祕密結晶》入圍布克國際獎的小川洋子,睽違6年發行長篇新作《沉默歌手Silent Singer

動人的歌聲悄悄改變了莉莉卡的人生,讓她與形形色色的人們相遇,也帶她走出原野、邂逅愛情。小川透過沉默與歌曲的擁抱與交織,書寫由音樂點綴的生命。日本詞曲作家n-buna,對於小川筆下的動人旋律,及其呈現的溫柔和療癒感,給予極高讚譽。

VIDEO

每到一處與她有關的地點,曉生都只找到妻子留下的「痕跡」,而沒看到她的人。她在這些地方做了什麼?她是否平安無事?她又藏著什麼祕密?隨著情節推進而逐漸揭曉的,並非出軌、婚外情等男女糾葛,而是妻子獨有的理由與處境,書名提到「蘋果」的原因,也將水落石出。讀者評述本書節奏流暢又具渲染力,是一部兼具娛樂及深度,能讓人一口氣讀完的優秀之作。

真由子曾對他的畫嗤之以鼻,但那天竟不由自主地受畫中的寧靜感吸引。不久後,她得知東京某間飯店,即將舉辦瓦雷茲的原畫展。為何瓦雷茲會睽違多年再次被提起?當年的狂熱究竟是怎麼回事?那抹藍是真實的嗎?違和感被勾起的真由子,獨自踏上前往夏威夷的旅程,並將一步步揭開「泡沫繪畫」華麗畫風背後的無底深淵。

桐乃的母親里穗,平時熱心協助不同國籍的居民,卻讓女兒覺得「自己被放在外人之後」,本就對老社區生活感到厭倦的她,對這裡的排斥感日益加深。某天,在學校意外與阿孝產生交集的桐乃,發現她和阿孝有著相同的願望:「離開這個社區,去遙遠的地方。」

窪美澄從桐乃、阿孝以及母親里穗3人的視角,勾勒出社會中的分裂與矛盾,以及在此搖擺掙扎的兩個孩子,在青春逃亡中邁向「大人」的歷程。作家武田綾乃,認為這是一部相當「誠實」的小說,而《觀眾席的母親》作者早見和真,則評述本書在這個習於以二分法論斷事物的年代,展現出難能可貴的曖昧性。

出道10年兢兢業業卻紅不起來的作家、乖張難搞卻因作品暢銷而被追捧的同業、以最年少職業棋士之姿打破新紀錄的中學生棋士、曾被喻為「冰上妖精」但不識珍珠與馬卡龍滋味的少女,以及擁有絕佳歌喉、一路過關斬將的選秀參賽者,額賀以5位不同領域的天才,以及持續關注他們的人們,思索奇蹟如何降臨在「被選中的人」身上,並將10年作品曾涵蓋的主題,包含青春、體育、音樂、職涯等,都濃縮到這本短篇精選中。●

VIDEO

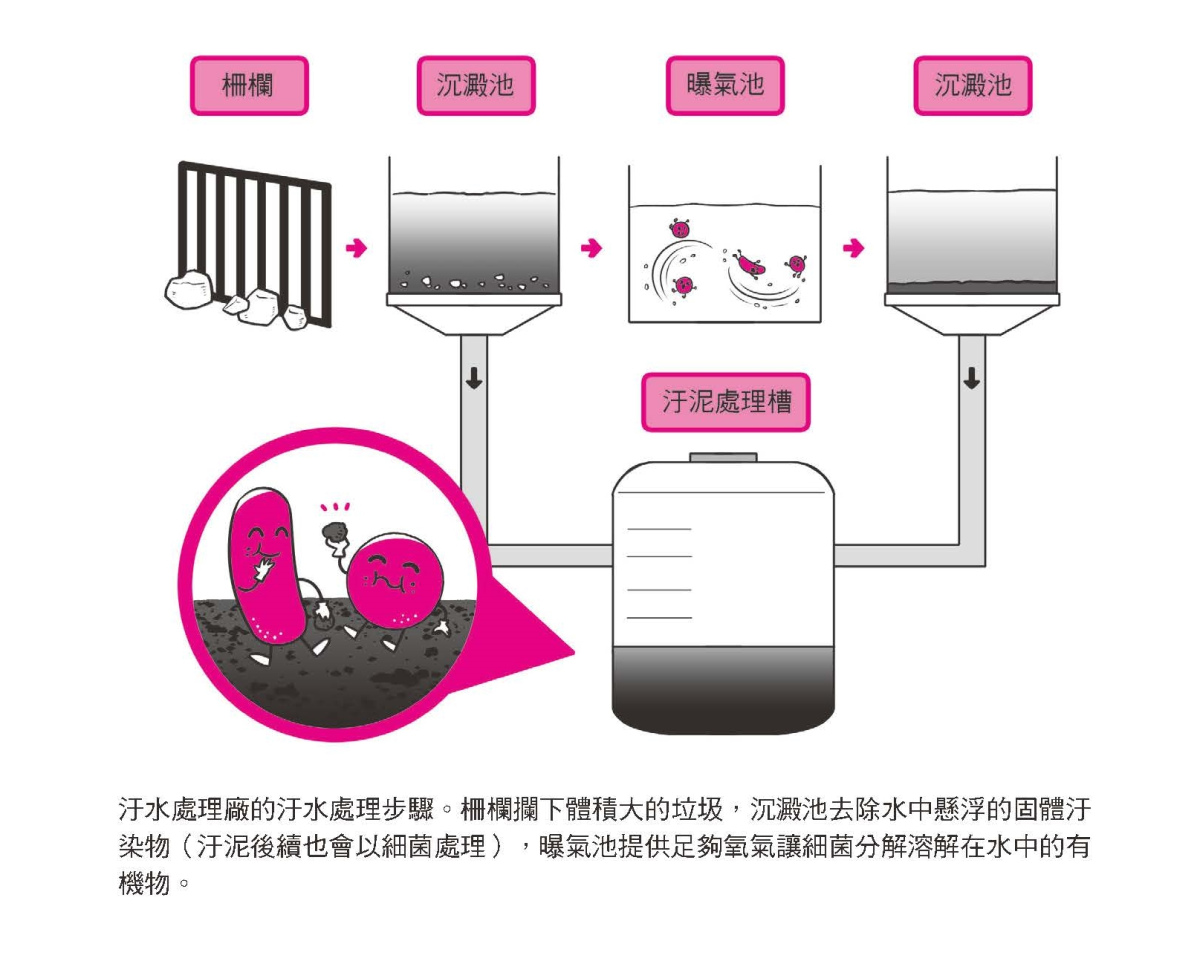

細菌偵查隊:發電、分解垃圾、解決糧食危機、減少溫室氣體,和細菌一起守護地球!

細菌偵查隊:發電、分解垃圾、解決糧食危機、減少溫室氣體,和細菌一起守護地球!

「我讀到這則故事之後非常驚訝,覺得很震撼也很有趣」,萬宗綸說。許多人都知道學校內台灣本土語言被打壓、國語被定於一尊的故事,但萬宗綸提到,「過往討論國語政策的時候,都比較關注『黨政高層』,比如要中國化、要消滅本土認同,但從這個史料的呈現,可以看到教育學者、理論、教師在政策訂定執行過程裡成為『幫兇』,跟意識形態結合起來發揮影響力。」

「我讀到這則故事之後非常驚訝,覺得很震撼也很有趣」,萬宗綸說。許多人都知道學校內台灣本土語言被打壓、國語被定於一尊的故事,但萬宗綸提到,「過往討論國語政策的時候,都比較關注『黨政高層』,比如要中國化、要消滅本土認同,但從這個史料的呈現,可以看到教育學者、理論、教師在政策訂定執行過程裡成為『幫兇』,跟意識形態結合起來發揮影響力。」

誰的「國語」?誰的「普通話」?

誰的「國語」?誰的「普通話」?

東亞書房》躲藏的炸彈犯父親,梶原阿貴推出自傳散文《炸彈犯的女兒》及電影《我是桐島》,及其他藝文短訊

【業界新聞】

➤女演員兼編劇梶原阿貴,6月底以自傳散文《炸彈犯的女兒》(Bookman社)踏入文壇,展現她在影視領域之外的創作能量。今年7月4日在日本上映的真人真事改編電影《我是桐島》,講述東亞反日武裝戰線成員桐島聰的故事。桐島在1970年代涉入連續企業炸彈事件,被警方列為通緝要犯,逃亡長達50年後,終於在2024年1月自首,並在1月底因病辭世。

擔綱《我是桐島》編劇、出生於1973年的梶原阿貴,之所以能如此細膩地描繪這部作品,原因之一在於她的父親——前演員梶原讓二——也和桐島一樣參與了爆炸案,並遭警方通緝。《炸彈犯的女兒》既是《我是桐島》關聯作品,同時也以涉案人員家屬視角,講述嫌犯女兒被謊言席捲、遭命運左右的波折人生。梶原另外也透露,同樣由她負責編劇的2022年電影《在候車亭睡到天明》,登場人物「炸彈」的原型便是她的父親。

聚焦「傲慢」的中山七里,講述兼具人脈與聲望的資深記者,長期對部下進行職場霸凌,直到遭受權勢性侵的新進記者向警局報案,職場黑暗才浮上檯面。以「嫉妒」為題的七尾與史,則講述女主角久呂惠因夏目漱石的長篇小說《心》,與K一拍即合成爲戀人,卻因過度嫉妒而被提分手。負責「色慾」的藝人、小說家兼書店店員鴨志田Seven,則以〈父親請把色情雜誌藏好別被孩子發現〉為題,透過獨特有趣的世界觀,訴說精彩紛呈、張力十足的故事。

這部融合了「女生宿舍」、「台灣美食」及「懷舊建築」3大元素的作品,讓日本聲優兼散文家池澤春菜,讚嘆「讀來如此令人懷念」,並表示「我一定也曾住在四維街一號」,凸顯楊双子作品的感染力。

【得獎消息】

➤第173屆直木獎及芥川獎評選於今年7月16日舉行,此番評選出現兩獎史上第6次同步槓龜的狀況,相當令人意外。直木獎上次從缺已是近20年前,芥川獎也有14年未發生從缺,而前次出現兩獎皆無獲獎者的結果,是在27年前的第118屆評選。這次進入直木獎決選的,分別是逢坂冬馬《擊球軌跡》、青柳碧人《亂步與千畝Rampo and Sempo》、芦澤央《謊言與鄰人》、塩田武士《跳舞跳到筋疲力盡》、夏木志朋《N的偏離》,以及柚月裕子《逃亡者向北走》共6部作品。

另外,芥川獎的決選入圍作品則有4部,分別是駒田隼也《若是鳥作的夢》、向坂鯨《跳舞吧,朝著比愛更痛之處》、日比野惟子《不停加總的光》,以及美籍作家格雷戈里・凱涅賈特(Gregory Khezrnejat)的《軌跡Trajectory》。

出席記者會的芥川獎評審川上弘美表示:「很遺憾這次沒有選出得獎作。雖然本次入圍作品都有嘗試突破,但多數讓人覺得『這裡如果能再加油一點會更好』。」她也說明,委員們在評審時並未進行「是否應該選出得獎作」的具體討論,而是在那之前「花了很多時間探討每部作品的優缺點」。

【作家動態】

作者透過主角兒時耳聞的台語、懷念的老家景象,以及已故祖母的爽朗歌聲,寫出存在於回憶中的美好時光。她寫道:「若這本書能讓大家意識到自己所擁有、而別人沒有的事物,並比過去更加珍惜,對身為作者的我而言幸福莫過於此。」

➤著有《沉默博物館》、《博士熱愛的算式》,並曾以《祕密結晶》入圍布克國際獎的小川洋子,睽違6年發行長篇新作《沉默歌手Silent Singer》(文藝春秋),帶來寧靜而動人的抒情傑作。故事從名為「金合歡原野」的土地展開,那裡的居民內向寡言,通常以手語進行含蓄的溝通。在那裡出生的莉莉卡,也在學說話之前,先學會用2隻眼睛與10根手指表達自我。其後,莉莉卡又學會了歌唱,她的歌聲真摯純淨,雖不過度張揚,卻帶著一種滲入耳膜深處的生命力。

動人的歌聲悄悄改變了莉莉卡的人生,讓她與形形色色的人們相遇,也帶她走出原野、邂逅愛情。小川透過沉默與歌曲的擁抱與交織,書寫由音樂點綴的生命。日本詞曲作家n-buna,對於小川筆下的動人旋律,及其呈現的溫柔和療癒感,給予極高讚譽。

每到一處與她有關的地點,曉生都只找到妻子留下的「痕跡」,而沒看到她的人。她在這些地方做了什麼?她是否平安無事?她又藏著什麼祕密?隨著情節推進而逐漸揭曉的,並非出軌、婚外情等男女糾葛,而是妻子獨有的理由與處境,書名提到「蘋果」的原因,也將水落石出。讀者評述本書節奏流暢又具渲染力,是一部兼具娛樂及深度,能讓人一口氣讀完的優秀之作。

真由子曾對他的畫嗤之以鼻,但那天竟不由自主地受畫中的寧靜感吸引。不久後,她得知東京某間飯店,即將舉辦瓦雷茲的原畫展。為何瓦雷茲會睽違多年再次被提起?當年的狂熱究竟是怎麼回事?那抹藍是真實的嗎?違和感被勾起的真由子,獨自踏上前往夏威夷的旅程,並將一步步揭開「泡沫繪畫」華麗畫風背後的無底深淵。

桐乃的母親里穗,平時熱心協助不同國籍的居民,卻讓女兒覺得「自己被放在外人之後」,本就對老社區生活感到厭倦的她,對這裡的排斥感日益加深。某天,在學校意外與阿孝產生交集的桐乃,發現她和阿孝有著相同的願望:「離開這個社區,去遙遠的地方。」

窪美澄從桐乃、阿孝以及母親里穗3人的視角,勾勒出社會中的分裂與矛盾,以及在此搖擺掙扎的兩個孩子,在青春逃亡中邁向「大人」的歷程。作家武田綾乃,認為這是一部相當「誠實」的小說,而《觀眾席的母親》作者早見和真,則評述本書在這個習於以二分法論斷事物的年代,展現出難能可貴的曖昧性。

出道10年兢兢業業卻紅不起來的作家、乖張難搞卻因作品暢銷而被追捧的同業、以最年少職業棋士之姿打破新紀錄的中學生棋士、曾被喻為「冰上妖精」但不識珍珠與馬卡龍滋味的少女,以及擁有絕佳歌喉、一路過關斬將的選秀參賽者,額賀以5位不同領域的天才,以及持續關注他們的人們,思索奇蹟如何降臨在「被選中的人」身上,並將10年作品曾涵蓋的主題,包含青春、體育、音樂、職涯等,都濃縮到這本短篇精選中。●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量